mardi, 30 novembre 2010

Commentaires sur Guy Debord

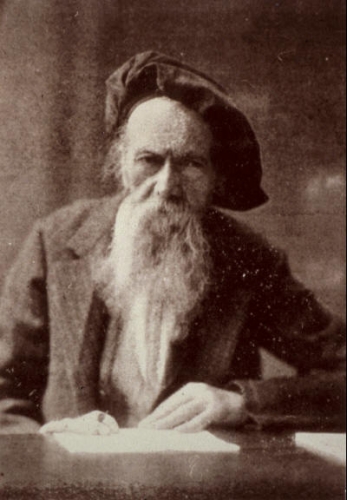

Comme si entrer dans ce mois de décembre où triomphent les fêtes ne lui avait vraiment rien dit qui vaille, Guy Debord se donna (comme on dit) la mort le 30 novembre 1994. Avant de mettre fin à ses jours, il écrivit à Brigitte Cornand, qui signait Guy Debord, son art, son temps, un film d'une heure retraçant les étapes de sa carrière, un bref courrier dans lequel il disait : « On gagne beaucoup à ne pas chercher, ni accepter, de se soigner ».

Aujourd’hui comme hier, fort nombreux sont ceux qui tournent vers Debord un œil suspicieux, le considérant comme un donneur de leçons prenant facilement la pose hors-champ, un réactionnaire romantique, un mandarin déguisé en révolutionnaire, un contestataire impuissant, un penseur paranoïaque... que n’a-t-on dit de lui ? Normal. Sa « notoriété anti-spectaculaire » fut d’autant plus provocante qu'elle était, comme il le déclara lui-même dans les Commentaires sur la société du spectacle (1985), extrêmement rare : « Je suis moi-même, disait-il, avec le timbre et le ton lancinant qui caractérisent le bonhomme, l’un des derniers vivants à en posséder une ; à n’en avoir jamais eu d’autre. »

Un véritable snobisme Debord aura donc survécu à Debord, le figeant dans sa légende et lui octroyant jusqu'à plus soif des adeptes dont il aurait profondément ricané. Les marchands de livres en ont fait une marque, un label, qu’ils exposent dans différents rayons : Ici, c’est économie ; là, sociologie ; là, encore, communication…

10:47 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : guy debord, situationnisme, littérature, spectacle |

lundi, 29 novembre 2010

Joinville et la frêle mémoire de Saint-Louis

Je me demande quel effet cela fait d’être sacré roi à douze ans, comme le fut Louis IX, en cathédrale de Reims, le 29 novembre 1226. Sans doute ne pouvons-nous qu’imaginer la chose, et encore à grand peine. Pour ne pas dire pas du tout.

Que pouvait-il bien se passer dans la tête d’un gamin de 12 ans, dans la France féodale de l’époque, en train de devenir un roi chrétien ?

Jacques le Goff date la naissance du purgatoire du règne de son grand-père, Philippe Auguste (1). Il explique que le XIIIème siècle fut celui de l’organisation, du calcul et de la cartographie, le temps où « les marchands et les fonctionnaires établirent les premiers budgets », où apparurent les premiers registres et se développa, en parallèle des comptes, une géographie de l’au-delà :

« La cartographie terrestre, réduite alors à des sortes d’idéogrammes topographiques, s’essaie au réalisme de la représentation topographique. La cartographie de l’au-delà complète cet effort d’exploration de l’espace, tout chargé de symbolisme qu’il soit encore ».

Joseph Lamberton, Louis IX, départ pour la 7ème croisade

Eglise Saint-Louis à Saint-Etienne

07:52 Publié dans Des nuits et des jours... | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature, christianisme, joinville, saint-louis, vie de saint louis |

dimanche, 28 novembre 2010

Drucker, peut-être ?

Les débats sur la mort, l’autre vie ou la survie de la littérature m’emmerdent, c’est vrai. Car rien n’en sortira de vivifiant, jamais. Rien de charnel, de consistant.

Ce que je dis, c’est qu’un véritable grand texte demeure, pour de vrai, intraduisible. Un grand texte contraint ses lecteurs à le lire dans sa langue.

Fut un temps, on apprenait l’italien pour Dante. L’anglais pour Shakespeare. Le français pour Chateaubriand. Le russe pour Dostoïevski.

Proust et Céline furent sans doute les derniers écrivains français pour qui vaille le coup d’apprendre le français. L’effort. La peine.

A l’esprit de qui cela viendrait-il d’apprendre le français pour lire Nothomb, Beigbeder ou Houellebecq ?

On les traduit, c’est plus commode.

Et c’est là que le bât blesse…

La littérature traduisible a tué la Littérature. Traduire Mathias Enard, n'importe quel lycéen devrait encore en être capable. Sans doute est-ce la raison pour laquelle il a décroché leur Goncourt.

Celle idéologie douce, cette idéologie de lycéens, qui veut que nous soyons un monde pareil, une seule humanité, une société mondialisée, a brave new wold, n’a plus besoin d’écrivains.

Tout juste d’images et de sportifs. De sportifs aux dents propres.

Cette idéologie douce, si consensuelle, qu’il n’y a RIEN à en dire, et rien à en écrire

Drucker, peut-être ?

17:11 Publié dans Aventures post-mortem de la langue française, Lieux communs | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : michel drucker, littérature, mondialisation, politique |

samedi, 27 novembre 2010

La bourse ou la vie

Degas - Portraits à la Bourse.

Que des spéculateurs puissent aussi facilement s’attaquer à des Etats, que des gouvernements puissent aussi facilement se dédouaner de leurs responsabilités, n’est-ce pas la preuve d’une faillite globale de la civilisation même ?

Le vocabulaire guerrier, mis au service de la défense des intérêts particuliers, s’est emparé de l’économie, il a gagné le discours politique, institutionnel, sociétal, démocratique : chaque parti cherche son « patron », chaque syndicat son « leader », chaque équipe son « coach », et chacun son banquier.

Ce qui fait couler le navire est un processus suicidaire dans le crédit duquel, un jour, tout le monde a placé au moins un penny : tout le monde le sait, chacun en témoigne à sa façon, dans un banquet de dupes où quiconque voit son voisin manger une part plus petite ou plus grande que lui du même gâteau crie à l’inégalité de son seul point de vue.

La langue de bois accouche ainsi d’un langage de fer généralisé, qui tient lieu de morale pragmatique devant laquelle, peu ou prou, tout esprit est sommé de s’incliner.

10:55 Publié dans Aventures post-mortem de la langue française | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : littérature, argent, économie |

jeudi, 25 novembre 2010

Chronique de Zitrone et de Spinoza

Chronique de la colline (n° 14)

C’était hier le jour de la nèfle. Du moins, si l'on en croit le calendrier révolutionnaire du joyeux Fabre d’Eglantine, qui n'eut cours que de 1792 à 1806. Toujours selon le même calendrier, nous serions aujourd’hui exactement le 5 de frimaire : ce qui entre en correspondance avec la vague de froid qui, comme le sussurrent en souriant les charmantes présentatrices de la météo, «s'abat,», «pénètre » et « s’installe » sur l’ensemble du pays depuis quelques jours. Foutre ! Selon les termes mêmes de la Convention nationale de l'époque, qui toujours se montra fort soucieuse de l'étymologie, ce mois-là tirait son nom du froid tantôt sec tantôt humide qui se fait sentir de novembre en décembre.

Wikipédia nous apprend fort doctement que, dans le Morvan, on appelle la nèfle « cul de chien » ou encore « cul de singe », et qu’en Algérie, il n’est pas rare d’en trouver dans les faubourgs et les banlieues des grandes villes. C’est une grande chose que la vulgarisation de l'érudition qu'autorise cette précieuse encyclopédie en ligne. Grâce à elle, tout se sait, tout l’temps, même si tout aussitôt, tout s'oublie. Mon savoir sur les nèfles demeurait jusqu’à ce jour aussi nul que le score de l'Olympique Lyonnais hier soir face à Schalke 04. Il le sera encore à nouveau demain, sans nul doute. Mais, comme aurait dit Gabin, l'acteur au timbre inimitable, maintenant, je sais...

Entre autres anniversaires, nous fêtâmes hier la naissance de Spinoza (1632-1677) ; on raconte que pour gagner sa vie, l’auteur de l’Ethique fut contraint de tailler des lentilles optiques à l'usage des lunettes et microscopes. Cette curieuse rencontre, cette insolite réunion entre optique et éthique serait sans doute d’un grand secours aux dirigeants comme aux dirigés des temps que nous vivons, pour apprendre à reconsidérer le monde d'un oeil plus juste. Il faudrait en toucher deux mots au lyrique Premier Ministre qui, hier même, jour de la nèfle, prononça à l'Assemblée son discours de politique générale.

En attendant, mentent les politiques de tous crins et se bercent d'illusions ceux qui les écoutent. Remarque, me disait hier mon cousin, qu'adviendrait-il si, tout à coup, les politiques se mettaient à dire la vérité ? Tous ces débats viciés n'auraient plus lieu d'être. Le monde se dézinguerait, dans une gigantesque implosion.

En attendant, plus que Spinoza, c’est bel et bien Michel Drucker qui engrange des succès de librairie. Michel Drucker fut durant plusieurs décennies l'infernal gendre idéal d'un peu tout le monde, lisait-on ça et là. Maintenant, même avec la chirurgie peu esthétique, comme Jeanne Moreau et Sylvie Vartan, il finit quand même par faire son âge, et c'est un bien. Gendre fané. Car pour se forger une idée de la responsabilité humaine, j’ai bien peur que le sympathique présentateur de Vivement dimanche demeure quelque peu insuffisant. Lui, et sa sympathique horde de suceurs et suceuses de micros.

A Drucker et à ses minauderies sucrées-salées, il faut préférer la brusquerie franche de Léon Zitrone, qui eut l’étrange heur de naître et de mourir le même jour, un 25 novembre (1914-1995). Je conçois que ce brutal passage de Spinoza à Zitrone puisse à certains paraître rude. Comme je conçois que les plus jeunes de nos lecteurs puissent ignorer Zitrone, tout autant que Spinoza. Au nom de l’indéniable vocation pédagogique de ce blog, qu’ils sachent cependant que Spinoza fut à la philosophie ce que Zitrone fut à la télévision avec ses commentaires capables d’accompagner tout autant l’enterrement d’un grand de ce monde, un concours de vachettes ou une course hippique dominicale : une espèce de refondation, en plein âge d'or. Le classicisme absolu.

Un jour de mai 1959, le dix-neuf, je crois, Alexandre Vialatte - car c'est à la table de l'illustre chroniqueur des Trente Glorieuses qu'on finira toujours par se retrouver - écrivit pour son irremplaçable journal La Montagne « la chronique de la vache étonnée ». Passant du coq à l’âne (en l’occurrence du papillon à la vache) il reconduisait vers Jean Dubuffet, « poète, peintre et fakir tout à la fois » notre esprit, tel l'attention des cancres, toujours trop volage. Jean Dubuffet, qui fut un amant incarné de la vache, au point d'en dessiner des séries. Qui peut en dire autant ?

Du haut de ma modeste colline, par le carreau de ma fenêtre embuée, je la distingue, cette belle et brumeuse chaîne des Alpes, par l'évocation de laquelle s’achevait cette grandiose chronique du maître auvergnat. Prenons de la hauteur avant de conclure : « L’auto nous montre la terre vide. Sauf d’autos. Et avec l’avion, il n’y a plus ni vaches ni papillons ; ni d’autos : il n’y a plus que les Alpes et des masses vertes. La terre est minéralogique. Dubuffet en ne la voyant que telle, la voit exactement comme elle est. » L’homme, achevait Vialatte, existe à peine. Il n’y a pas de quoi étonner la vache.

Voilà une pensée pénétrante, sur quoi méditer durant le jour. Une pensée pas pour des nèfles, en somme. A glisser dans son agenda, entre Zitrone et Spinoza.

Et c’est ainsi qu’Alexandre est grand.

Dubuffet : Vache au nez subtil

06:49 Publié dans Aventures post-mortem de la langue française | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : vialatte, spinoza, zitrone, philosophie, littérature, dubuffet, peinture |

mercredi, 24 novembre 2010

La Berma-Barbara

La France vieillit, et le souci commémoratif, qui n'a jamais pris un tour aussi commercial que depuis quelques années, semble accompagner ce vieillissement. Bien sûr, tout n'est pas à jeter dans cet effort à l'adresse du bon public de la société de compilations. Pourtant. Ce culte de l’émotion tous azimuts finit par avoir quelque chose d’indigeste. « Je ne peux pas me servir des morts qui ne sont pas les miens », déclara un jour la chanteuse Barbara à Denise Glaser, dans l’émission Discorama.

Une fois de plus, c’est aujourd’hui l’anniversaire de la mort de « la grande dame brune ». Je dis une fois de plus, parce qu’il en est de cet anniversaire comme de tous les autres : nous nous éloignons des vivants que nous avons connus, aimés. Le souvenir d’eux en effet s’estompe et puis soudain, nous nous apercevons de cette distration qui n’est pas une indifférence mais pourrait y ressembler. Le 24 novembre 1997 disparaissait la chanteuse Barbara.

Avec beaucoup de délicatesse, de prudence et de talent, elle avait su approcher un à un tous les éléments de son drame personnel pour l'envelopper derrière une confidence, dont elle apprit à son public que son partage devrait, peu à peu devenir un art - ou n'être pas : La confidence esthétisée, sublimée par la note et par l'articulation : A sa poursuite, j'ai couru un temps les routes de France et de Hollande, et campé non loin de son piano dans le provisoire du théâtre des Variétés ou de Bobino. Son approche de la scène était empreinte de la conscience du temps qui passe, de la mort qui vient, de l'amour qui illusionne, et de l'art, seul capable de figer l'instant de la mort comme celui de l'amour. Recréer chaque soir, comme si le temps qui passe n'avait plus d'incidences, le même rituel, au geste près, au souffle près. Et, derrière le voile de cette maitrise technique, laisser croître en lui l'émotion du spectateur, comme monte la mayonnaise. J'avais vingt ans, et cela m'épatait : « La scène est un pouvoir, disait-elle. Mais c'est un faux-pouvoir ». C’est cette leçon, essentiellement, que j’ai retenue d’elle. C'est le sens de ce billet qui suit, vieux d'un an déjà, et que je republie :

_________________________________________

Barbara, la Berma - la Berma, Barbara... Une même façon de découvrir le double B.A-BA, un apprentissage par deux voix, deux voies guidant nos pas vers la même, splendide et étonnante mystification, prodigieux rite que celui de la scène : « Mais tout d’un coup, dans l’écartement du rideau rouge du sanctuaire, comme dans un cadre, une femme parut et, aussitôt à la peur que j’eus, bien plus anxieuse que pouvait être celle de la Berma, qu’on la gênât en ouvrant une fenêtre, qu’on altérât le son d’une de ses paroles en froissant un programme...

La Berma, il me fallut l’immense privilège de tout l’ennui de ces vacances de Pâques, puis de celui des Grandes, comme on disait alors, ennui qui se prolongeait jusqu’à la mi-septembre, pour la rencontrer, cet être de papier – comme le murmurent les proustiens qui ont lu leur Genette. Mais pour moi, la Berma, c’était un être vivant, un être de chair; c'était déjà Barbara... Or ce billet, qu'il soit d'abord l'hommage que je rends ici à Monique Serf, laquelle nous a quittés un 24 novembre, il y a désormais douze ans - douze comme le nombre de syllabes dans un alexandrin... L'alexandrin, un mètre que Barbara utilisa rarement, lui préférant l'octosyllabe :

« J'ai eu tort, je suis revenue

dans cette ville loin perdue

ou j'avais passé mon enfance.

J'ai eu tort, j'ai voulu revoir

le coteau où glissaient le soir

bleus et gris ombres de silence… »

Une chanson, cependant, Drouot, a été écrite en alexandrins, oui, que voilà :

« Dans les paniers d'osier de la salle des ventes

Une gloire déchue des folles années trente

Avait mis aux enchères, parmi quelques brocantes

Un vieux bijou donné par quel amour d'antan

« Je l’écoutais comme j’aurais lu Phèdre, ou comme si Phèdre, elle-même, avait dit en ce moment les choses que j’entendais, sans que le talent de la Berma semblât leur avoir rien ajouté. J’aurais voulu – pour pouvoir l’approfondir, pour tâcher d’y découvrir ce qu’elle avait de beau – arrêter, immobiliser longtemps devant moi chaque intonation de l’artiste, chaque expression de sa physionomie ; du moins, je tâchais, à force d’agilité morale, en ayant avant un vers mon attention tout installée et mise au point, de ne pas distraire en préparatifs une parcelle de la durée de chaque mot, de chaque geste, et, grâce à l’intensité de mon attention, d’arriver à descendre en eux aussi profondément que j’aurais fait si j’avais eu de longues heures à moi… »

Barbara, c’est au Palais d’Hiver, une salle de concert lyonnaise à présent détruite, que mon cœur et ma fascination, encore neufs de tout profond consentement, se sont ouverts à elle. Et comment, me présentant à la loge de l’artiste pour lui demander (à la fois très humblement et très orgueilleusement), un avis autorisé sur les poèmes que j'écrivais alors (« Personne ne saura dire comme / Rien ne pourra plus sauver l’homme »…), comment aurais-je pu, de toute façon, oublier ces lignes d’ouverture du second tome de la Recherche au titre si évocateur, dans lequel je pistais déjà le monde et ses contours, à la recherche d'un art d'écrire que je rêvais de faire mien ? Quelle ferveur, quelle gratuité coulaient encore dans mes veines ?

Barbara a été la seule personne au monde qui - à chaque fois que je la retrouvais, inlassablement, m’a demandé : « Roland, vous écrivez en ce moment ? » Car elle avait compris quel arôme, quel vertige, quelle poigne, l'écriture ... Cette question autant proposée que posée, et ces lointains théâtres (de l’autre siècle déjà) sonnent à mon oreille ce matin…

Car aujourd’hui encore, ce texte du narrateur - comme disent les proustiens - me paraît avoir été écrit non pour la Berma, non même pour une image d’elle, mais pour ce mystère qui réunit la scène et la salle comme pour une cérémonie, cérémonie d’un sexe et de l’autre, d’un âge et de l’autre, d’un humain à un autre ; mystère qui est, certes, un pouvoir; mais un pouvoir, comme le disait si justement Barbara dans son interview qui vous attend plus bas, qui demeure un faux-pouvoir. A la vouloir trop sincère, trop semblable à nos tragiques désirs d'authenticité, nous aurons fini peut-être par la perdre, cette frêle dramaturgie qu’est l’art de la scène. La Berma, donc, Barbara… école d’une même dramaturgie : les rappels de Pantin en 1981, les visites aux prisonniers, la jeunesse orpheline, les hommes qui l'ont accouchée, à peine... Suit une video de 10 minutes de survie.

10:11 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (18) | Tags : littérature, barbara, chanson française, marcel proust, actualité, culture |

mardi, 23 novembre 2010

Louis Carrand

Louis Carrand, Chemin du vieux Collonges

Louis Carrand, Travaux des champs

Louis Carrand, Bordure d'étang

18:43 Publié dans Bouffez du Lyon | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : lyon, peinture, louis carrand, collonges, école lyonnaise, béraud |

lundi, 22 novembre 2010

JFK-63

Sans doute aurais-je oublié l’assassinat de JFK – ou du moins n’aurait-il eu que très peu d’influence sur mon imaginaire d’enfant – si cet événement d’une ampleur internationale n’avait coïncidé avec l’entrée dans la salle à manger familiale du poste - alors en noir et blanc et équipé d’une seule chaîne- de télévision. Le 22 novembre 1963, à 12h 30 donc. En France, c’était presque l’heure du journal télévisé.

Je me souviens que le lendemain, qui était un samedi, toutes les unes de la presse écrite reprenaient ces images : Jackie à quatre pattes, sur le coffre de la voiture, Johnson prêtant serment dans l'avion, aux côtés de la veuve dont la veste est encore tachée de sang, la bobine de Lee Oswald, l’assassin présumé. Et, dans les pages intérieures, des schémas du crâne du président, de face, de profil, montrant des trajectoires de balles à travers la gorge et le cerveau. Sur mon petit bureau, détective méticuleux de l’Histoire en train de filer, je m’entraîne moi aussi, avec des règles et des compas, à profiler ces fameuses trajectoires, à travers des schémas de crânes que je reproduis sur papier millimétré.

Mais décidément ce mois de novembre 1963 réserve encore bien des surprises. Le dimanche soir, on apprend que l’ennemi public n°1, l’assassin du gentil président, vient d’être flingué à bout portant et en direct par un type à chapeau et à revolver comme on n’en voyait que dans des reportages sur la prohibition. Haletant. Un vrai thriller, l’actualité. Ruby, qui rime avec boîte de nuit. Et qui de surcroît est juif comme Oswald marxiste. Très excitant, tout ça, quand on est gosse. On sent qu’autour de soi, tout peut s’embraser très vite. A l’esprit voltigent les scénarios. Dézinguer un président, c’est presque comme dézinguer un roi : même si tout le monde le dit, que Ravaillac n’était qu’un barjo, y’a toujours quelque chose qui espère que non, et qu’on saura un jour, et qu’il y a des raisons à tout ça, tout ça..

De tout ce tohu-bohu, je retins à l’époque plusieurs lois : la première, c’est que l’histoire était dorénavant lointaine, très lointaine. Elle viendrait certes nous solliciter de temps en temps par cette nouvelle lucarne où ne cesseraient plus de se passer des choses (quel défilé, le monde !), mais toujours, elle finirait par se retirer, marée tranquille. Et lentement tout se rendormirait.

Quand le gros des troupes se fut habitué à l’image plutôt qu’à l’événement, tout se rendormit en effet pour de bon dans ce vieux pays qu’est la France.

C’est comme ça qu’un beau matin, sans s’en rendre compte, toute la famille, après avoir assisté au meurtre de Kennedy, se retrouva en weekend sur la lune. Puis, sans dommages, put regagner finalement ses pénates. Avant de poursuivre d’autres virevoltantes aventures dans le monde enchanté du petit écran. Chez moi, mon pote, on a suivi main dans la main Mitterrand jusqu’au Panthéon quand il a déposé sa putain de rose sur le catafalque de je ne sais plus quel Jean. On a fait je sais plus combien d’enterrements. On a libéré plein d’otages, si, si ! On a même foncé sur le World Trade Center jusqu’à s’enquiller dedans, et en sortir tous indemnes. On a gagné et perdu des Coupes de monde de foot, allez Zizou, et tout, et tout.

La deuxième idée, c’est que les puissants n’étaient pas invulnérables. Ce crédo-là, le peuple adore l’entendre. La messe cathodique reprenant d'un ton moins solennel que Bossuet la messe catholique, qui professa que le malheur des grands instruisait les petits. Te souviens-tu de Diana et du pont de l’Alma ? Poor princess…

En 1963, je compris que je n’étais pas le fils du Président des Etats-Unis, que j’avais une chance minime de devenir un Grand de ce monde, mais qu’au moins, si je me tenais à carreau, je ne me ferai point tirer comme un lapin de garenne dans sa décapotable, entre une palissade et un dépôt de livres, dégommé par mon vice-président ou par un complot de la mafia.

C’était toujours ça qu’on gagnait à vivre modestement.

J’en viens, de toutes, à l’idée qui me marqua le plus à l’époque, tandis qu’avec une fascination de thanatologue, je contemplais les images de ce cadavre de président fauché en pleine course et débité en tranches dans le monde entier, à grands coups de rotatives : c’est que l’Amérique est vraiment rien qu’un pays de cow-boys. Tiens ! C’était pas dans notre hexagone à nous qu’un tel truc se serait passé ! Dans mon petit Larousse des noms propres, j'appris alors que le dernier président français assassiné par un déséquilibré, ça remontait tout de même à 1932. 1932 : une sorte de pré-histoire.

Le monde s'est-il remis de cette affaire non élucidée ? J'ai le sentiment qu'il a battu depuis au rythme d'une dramaturgie subtilement initiée en ce temps-là : Lee Harvey Oswald, J.D. Tippit, Jack Ruby, John Ligget, Malcolm Wallace, Henry Marshall... Se levèrent un et un successivement une quantité de seconds rôles pour cette saga haletante, première d'un genre mêlant romanesque et politique qui, depuis, allait faire florès, jusqu'à son remake en juin 68, dans un hôtel de Los Angeles, avec cette fois-ci, dans le rôle du fanatique jeune et déséquilibré, non plus un juif ou un marxiste, mais un palestinien...

John & Jackie, 1960

08:01 Publié dans Sur le vif | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : politique, jfk, dallas, kennedy, assassinat, usa, novembre 1963 |

dimanche, 21 novembre 2010

Alors, Vernay pleura

Le 10 juin 1909 L'Art Libre éditait à Lyon la plaquette d'Henry Béraud titrée François Vernay et illustrée par le peintre Jacques Martin. Elle rassemblait plusieurs articles publiés du 6 au 26 janvier de la même année dans l'Express de Lyon. En exergue, cette simple citation ô combien virulente, ô combien amère de Degas : On nous fusille mais on fouille nos poches.

La plaquette débutait par ces lignes devenues légendaires : « Vers l'année 1897 mourut à Lyon un vieil artiste besogneux. Il se nommait François Vernay. On sait de lui qu'il vécut et travailla dans l'indifférence de ses concitoyens et qu'après une existence de misères et d'avatars, il mourut pauvre, dédaigné, ignoré, à l'hôpital. J'entreprends de raconter l'histoire de ce gueux»

C'était pour Béraud le prétexte de présenter au public de l'époque ce peintre en passe d'être reconnu, et de régler son compte à l'élite municipale composée, derrière Herriot et Bach Sisley, d'une bourgeoisie aussi bedonnante que béotienne. Il faut dire que la figure de François Miel, dit Vernay (1821- 1896), avait été pour ces notables provinciaux le vivant emblème de la bohème la plus scandaleuse qui soit : celle qui, se dégageant de ce que Baudelaire appela un jour le bagne de la peinture pour désigner la Fabrique de soie dévoreuse de talents de dessinateurs, était partie par les chemins des lumineux paysagistes à la conquête des sentiers et des bois environnants, de Crémieu à Morestel. En préface du catalogue que le Musée des Beaux-Arts consacra à François Vernay à l'occasion du centenaire de sa tragique disparition, Jean-Jacques Lerrant rappelle quelle place ce gueux occupa entre Carrand et Ravier.

Car il y a trois Vernay, tous trois remarquables : le peintre de natures mortes, le paysagiste, et celui des derniers dessins.

Du premier, voici ce que dit J.J.Lerrant, on ne saurait dire plus juste : « Quelle grâce majestueuse dans la plus intime de ces natures qu'on ne consent pas à dire mortes tant elles regorgent de sucs ! L'écorce, l'épiderme, la pulpe y proclament leur harmonie avec les grès, les porcelaines, le cristal, le lin, et les riches tissus de soie en rideaux de théâtre pour la mise en scène de ces festins...»

Dans les paysages aussi se devine la trame d'un tissu : « Inspiré par les tissus, leur ordonnance, il en arrive dans la nature morte et surtout le paysage à une composition qui participe de la mise en carte ou de la mise en règle , lesquelles déterminent un style synthétique, une manière de simplifier par masses et par taches de couleur parfois indépendantes de la forme. »

Le troisième Vernay, le plus personnel, est celui des ultimes dessins : « Les mines s'y écrasent quand il rehausse d'ocre, de gris, de vert, d'orangé, à coups de pastel, de taches d'encre et de gouache, les enveloppes estompées et sommaires du fusain, en a dit Marius Mermillon en juin 1946. Bien différent du premier, un autre peintre naît alors en lui, car on ose à peine nommer dessins ces images massives et complètes, prises autrefois pour des ébauches. Elles sont des tableaux faits d'ombres que modèlent, ça et là, des traits de lumière. Ainsi Vernay imagine-t-il, comme une fable, une nature qui n'appartient qu'à lui.»

Quelques réflexions de Vernay, retrouvées après sa mort :

- La lettre tue et l'esprit vivifie : l'on ne connaît jamais assez la lettre. Et l'on ne possède jamais assez l'esprit.

- Sincérité et vérité. S'attacher à être le plus vrai avec soi-même

- Ne donne rien au hasard, mais laisse au sentiment

- L'art ne peut et ne doit être que création

- Nature, création de Dieu. Art, création de l'homme.

- Avec l'amour de la vérité, élevez-vous jusqu'à l'art pour convaincre

- La nature consent à donner des leçons, les ayant méritées

- Savoir faire bon accueil aux idées qui viennent quand il leur plaît

- Le mieux est l'ennemi du bien ; surtout, pas d'efforts inutiles.

14:20 Publié dans Des inconnus illustres | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : henri béraud, françois vernay, lyon, peinture |