lundi, 30 juin 2014

Charpentier en bateaux

Un de mes aïeux fut, à en croire les registres de l’état-civil, charpentier en bateaux à Miribel. Il naquit le 28 mai 1826, dans cette même commune, s’y maria avec une ouvrière en soie, et y fut enterré. Il se prénommait Noël, et lorsque je découvris les pièces de son état civil, je ne pus m’empêcher de l’imaginer jovial et rude à la fois – parce que le Rhône est comme cela, et que la plupart de ma famille paternelle - je le découvris en fouillant tardivement dans les registres de l’Ain, demeura durant des siècles dans ce coin là, entre Miribel, Thil et Saint-Christophe. Des fils et des filles du Rhône, quoi, de ce fleuve qui, avant d’entrer dans Lyon, s’étire en boucle, comme pour faire son grand lac. Ceux qui ne furent pas bateliers furent cultivateurs, je parle de ceux d'avant le grand chambardement de Quatorze-Dix-huit, ceux du pays réel, d'avant le spectacle et le mensonge érigés en systèmes de gouvernement et d'éducation.

Je ne sais pas si on porte dans le sang la mémoire de ses aïeux. Moi, ça me va très bien, ces petites bourgades en bordure du grand fleuve, ce parfum de terre humide, ces concerts de grenouilles dans les joncs. Et ce bleu si particulier, que j’ai retrouvé lorsqu’en vélo l’autre jour, je suis retourné à Miribel. Un parc de loisir aménagé sur la plaine, aujourd’hui : il faut beaucoup d’imagination pour visualiser le pays de Noël, où ça parlait patois il y a encore trois demi-siècles, et à présent des urbains atomisés de toutes parts, c’est ainsi. Venus bronzer et se baigner dans ces plans d'eau à l'écart du fleuve. C'est curieux, j'arrivais cependant à l'imaginer non loin de la rive, avec ses cotes de velours et sa chemise en coton, son marteau et ses clous à la ceinture, rassembler les planches de barques et de bateaux, du calibrage minutieux, assurément. Une vie sur, par et avec le fleuve. Et lui, le Rhône, tout ce qu'en écrivit Clavel et d'autres, interdit de pêches et de baignades à présent, interdit, sinon les zones aménagées du parc, quelle tristesse... Il survit de lambeaux, l'ancien pays, le pays réel, des pièces de mémoire que nous avons pu arracher au système. Mais de quel pays, de quelle terre demeure cette République inventée pour le stade et la télé, et ces valeurs ânonnées, et qui ne sont que vent ? Moi, je suis du Rhône, dirait bien plutôt Noël, tiens, il me semble vraiment l'entendre, ses pas sur ces cailloux, et ce bateau qu'il pousse, puis qui le porte,tandis qu'il contemple en s'en méfiant, à quelques kilomètres de là, la ville.

00:02 Publié dans La table de Claude | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : miribel, thil, clavel, littérature, rhône |

jeudi, 26 juin 2014

Dernières nouvelles de la gerbe

Parce que l'Algérie rencontre la Russie dans un stade brésilien à 22 heures, le ministre de l’intérieur (qui sera présent ce soir à Lyon) et le préfet du Rhône conseillent aux Lyonnais « d’éviter le quartier ce soir.» Virés de la ville, en quelque sorte. On déploie dès maintenant trois compagnies de CRS à proximité de la place Gabriel Péri, et des engins lanceurs d’eau.

Un ancien ministre des Affaires étrangères, dans le cadre de la révolution sémantique préconisée par la Garde des Sceaux, suggère lui de ne plus employer le mot euthanasie sous prétexte de l’homophonie avec nazi. Ce serait plus gentil, affirme-t-il

Un ministre de l’Education Nationale envisage le plus sérieusement du monde de dépenser des deniers publics à rassembler des spécialistes universitaires de la docimolologie, psychopédagogues et sociologues de gauche, pour animer 6 mois de travaux afin de trouver un moyen d’éviter les mauvaises notes, « qui découragent les élèves » Je crois que c'est la première fois qu'une pétition regroupe 53 000 signatures de lycéens, profs et parents, qui ont trouvé un sujet de bac trop difficile...

Ces quelques faits n’ont, en soi, semble-t-il, rien à voir : qui, néanmoins, parmi les progressistes utopistes et autres faiseurs de fable sur la nature humaine des années 70 aurait pu croire que 14 ans après le fameux an 2000, nous en soyons là ?

Et pendant ce temps, inexorablement, la courbe du chômage progresse, comme aspirée vers le haut par la connerie de tous ces gens qui torpillent le monde en prétendant le gouverner : 24 800 nouveaux demandeurs d’emploi en mai, le cap des 5 millions (parmi les chômeurs déclarés) est allègrement dépassé. Le ministre du travail Rebsamen n’entend pas commenter ces chiffres calamiteux. Il estime avoir besoin pour ça d’une période plus longue… Humour noir ? Allez savoir, avec des salauds pareils ! Il vous avoue dans un interview qu’il publiera en septembre un livre sur la politique et le football ! De la bonne littérature, les gars. Allez-y. Franc-maçon influent et politicien véreux, il n’a pas de mal à trouver un éditeur, lui au moins.

Mais le pire, c’est le pronostic de l’enc... de l’Elysée pour 2017. Tout ça était, il est vrai, cousu de fil blanc.Je vous laisse découvrir ICI; On est au delà, bien au-delà de la tête à claques, non ?

20:16 Publié dans Sur le vif | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : bac, rebsamem, chômage, coupe du monde, algérie russie, docimologie, hamon |

lundi, 23 juin 2014

Procession de la Fête Dieu à Lyon

« Le châtiment de tout ce qui veut être beau et n’est pas sincère, c’est le ridicule. C’est ainsi qu’entre le sublime et le ridicule, il n’y a souvent pas l’épaisseur d’un cheveu de vierge. » écrit Nizier de Puitspelu dans son chapitre sur les Processions, dans les Vieilleries Lyonnaises. Tout le monde ne connait pas Nizier du Puitspelu, hélas ! C’est le pseudonyme de Clair Tisseur, un vaillant gaillard, l’auteur du Littré de la Grand ‘côte. Et c’est, comme dirait Guignol, un vrai Yonnais, le patriarche et le père spirituel de tous les vrais Yonnais. Car le fait est avéré, il y a des vrais Lyonnais et des faux, ceux qui ont leur Puitspelu bien rangé dans leur bibliothèque, et ceux qui ne savent pas ce que c’est donc... Et c’est à ça qu’on les reconnait.

Revenons donc aux processions. Puitspelu évoque la sublime sévérité de celles de son enfance, alors que, écrit-il non sans humour, les femmes en étaient proscrites parce que « les hommes suffisaient ». Et Puitspelu enchaine :

« Ce grand nombre d’hommes vêtus de noir et portant des cierges, qui marchaient derrière le dais, donnaient à nos processions un caractère grave qui était tout à fait dans nos traditions lyonnaises et gallicanes. Ceux-là ne seront pas étonnés du grand nombre, qui se rappelleront que les courriers de la confrérie du Saint-Sacrement de chaque paroisse avaient accoutumé de parcourir la plupart des maisons, une quinzaine de jours à l’avance, en offrant un flambeau à chacun, que bien peu refusaient. Cet usage s’est perdu, et ce sont les seuls confrères, un petit groupe, qui accompagnent le dais. La plupart des personnes riches, à ce moment de l’année, sont à la campagne, et la grande masse des artisans est, depuis bien des années déjà, malveillante pour le clergé, dans lequel elle voit, non peut-être sans raison, hélas ! un ennemi des formes de gouvernement qui lui sont chères. » (1)

Je trouve dans un vieil ouvrage de Georges Ribe acquis chez un bouquiniste du boulevard de la Croix-Rousse, L’Opinion publique et la vie politique à Lyon lors des premières années de la Restauration, une chanson datée des années 1830 dont je recopie quelques couplets qui témoignent de cette hostilité au clergé, par ces temps de misère et de révolution industrielle :

« Ah ! Qu’on est heureux à Lyon

Quand on fait une procession

Le peupl’ que le beau temps invite

A voir passer le cortège divin

Est sûr d’avoir de l’eau bénite

S’il ne peut boire du vin

Ah ! Qu’on est heureux à Lyon

Quand on fait une procession

Que de famille’s à demi nues

Sans pain le jour, sans git' le soir,

S’consol’nt en voyant dans les rues

S’le’ver maint fastueux reposoir

Ah ! Qu’on est heureux à Lyon

Quand on fait une procession

Au pauvr’ que la faim aiguillonne

De station en station

L’curé de la paroisse donne

La sainte bénédiction… »

Il faut en effet remonter jusqu’au XVIIIème siècle, avant leur interdiction par le député Chaumette en 1792, pour mieux se figurer l’ordonnance de ces majestueuses processions, comme celles, par exemple, des Rogations. Durant les trois jours, on chantait Matines à quatre heures, Tierce à sept heures, et débutaient les cortèges qui cheminaient par toutes les paroisses de la ville avec des stations devant toutes les églises, chacune emportant leurs bannières jusqu’à la primatiale, chaque corporation occupant sa place.

Nous étions certes loin, très loin, de ces grandes pompes identitaires et spectaculaires de l'Ancien Régime, hier après midi. Loin aussi de la misère et de la détresse des canuts de 1831. J’y pensais toutefois, en cheminant parmi les participants, de Saint Nizier à Saint-Georges, puis de Saint-Georges à Saint-Jean. Quel sens nouveau, autre que spectaculaire, pouvait bien prendre cette tradition, en cet été post-moderne de l'an 2014 ?

Chez eux, devant leurs écrans, les individus sont rangés chacun derrière son équipe, à célébrer l'exploit individuel retransmis partout dans le monde, à sacraliser ce qu’il peut, dans le vide sidérant de ce que l’époque lui propose. Ce qu’il peut, je dis bien, un drapeau, un footballeur ou un leader politique, un club ou un parti, quand derrière le Saint-Sacrement qui traversait majestueusement la ville, nous n’étions que quelques centaines à placer nos pas dans ceux des Anciens, humant comme un parfum d'authentique liberté. Quel sens, en effet, ce cortège religieux donnait à toute la vieille ville, ses pierres, ses pavés, ses tuiles ! Quelle osmose ! Et parfois s’entrouvrait un rideau pour s’étonner de voir et d’écouter un instant ce défilé d’un autre âge cheminer devant chez soi. Il n’y avait heureusement pas besoin du grand nombre derrière le dais pour éviter le ridicule. Au contraire, même. Car en cette Fête Dieu, le sincère seul comptait, oui, comme Puitspelu l'observa finement un jour. Et il se ressentait aisément, vivant de plus en plus simple, de plus en plus soi, à chaque lâcher de pétales, de station en station, et comme à l'unisson, au cœur même de la cité, de la très vieille primatiale que regagnèrent finalement la croix, le dais, le Saint-Sacrement, et tout le cortège.

Arrivée de la tête de la procession à la primatiale.

(1) Nizier du Puitspelu, Les Vieilleries Lyonnaises, 1879

(2) Pierre Masson, L’Opinion publique et la vie politique à Lyon, librairie recueil Sirey, 1957

00:39 Publié dans Bouffez du Lyon, Là où la paix réside | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : procession, fête-dieu, lyon, christianisme, religion, nizier du puitspelu, vieilleries lyonnaises, littérature, georges ribe, saint-sacrement |

dimanche, 22 juin 2014

La culture sauce hollandaise

«La culture, ça fait partie de la République et le rôle du chef de l'Etat, c'est de défendre toujours et encore la culture. Je le ferai, y compris dans ces moments où il y a un certain nombre de professions qui s'inquiètent pour leur avenir. (...)Ma responsabilité, c'est de faire en sorte que la culture prenne toute sa place en France et que la France rayonne partout dans le monde grâce à la culture. »

François Hollande, samedi 21 juin à la fête de la musique, Institut du monde arabe à Paris

Première contre vérité : « la culture fait partie de la République. » Quel aveu ! Non, la République est un élément de la culture si l’on veut, en tant que système d’organisation politique du monde, au même titre que n’importe quel autre système politique. Imagine-t-on un roi dire que la culture « fait partie de son royaume » ? La culture n’a pas commencé avec la République, Dieu merci, et surtout pas la culture française, qui rayonna sur l’Europe aux XVIIème et XVIIIème siècle, et qui sans aucun doute lui survivra puisqu’elle est présente dans toutes les sociétés humaines, et de tous temps. Elle n’a donc pas à être vassalisée et instrumentalisée pour la cause républicaine, surtout quand cette cause se révèle aussi piètre que sous un tel gouvernement, traître aux intérêts et aux idéaux de son propre pays de surcroît. Je rajouterai que ni la République, ni la culture n’ont de même à être sacralisés.

La responsabilité du Chef de l’Etat : le Chef de l’Etat surtout quand il est partisan, sectaire et derechef inculte comme celui-ci, s’il pouvait se mêler le moins possible de la culture, on lui en saurait gré. Le rôle du chef de l’Etat n’est donc pas de défendre la culture, à moins de réduire cette dernière à la propagande de sa propre idéologie. Son rôle serait plutôt de participer à sa diffusion, en se montrant lui-même sous un jour moins partisan, précisément, plus ouvert aux différences et respectueux des réelles diversités parmi lesquelles nous comptons la Tradition. On en revient sans cesse au novlangue d’Orwell : Le mot culture, dans la bouche d’un tel homme, signifie tout autre chose. Appelons ça secteur économique en crise, si l’on veut, ou mélasse idéologique à bout de souffle…

Méfions-nous par ailleurs des gens qui évoquent leur responsabilité ou leur devoir à propos de tout et de n’importe quoi. Il faut quand même une sacrée dose imbécillité, quand on s’appelle monsieur 3%, qu’on vient de brader Alstom aux Américains, après avoir imposé les cours en anglais à l’université, pour affirmer sans la moindre conscience de son propre ridicule, que la culture va « prendre toute sa place en France » grâce à son action personnelle. Quant au rayonnement de la France, on prend peur à se dire que c’est avec la sous culture du PS et de la promotion Voltaire que ces gens prétendent l’étendre partout. Car ces gens-là sont bel et bien une insulte à l’esprit et à la raison qu’ils prétendent incarner.

12:02 Publié dans Aventures post-mortem de la langue française | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : culture, hollande, république, intermittents, littérature, théâtre, beaux-arts |

samedi, 21 juin 2014

La Fête-Dieu

Le hasard est, décidément, parfois très ironique : Le calendrier fait se chevaucher cette année la séculaire Fête-Dieu et la postmoderne fête de la musique. La fête Dieu, c’est la fête de l’élévation de l’hostie, ce geste éminemment culturel, que James Joyce pastiche dès les premières lignes d’Ulysse, et qui fonda la loyauté autour de la Table Ronde à l’image de celle d’Emmaüs et de Béthanie. C’est par ce geste de l’élévation que les chrétiens reconnaissent la transsubstantiation de l’hostie, ce qui fait que ce moment n’est pas pour eux – comme pour les protestants – un simple partage du pain, mais une communion sacrée avec le Corps du Christ – corps glorieux, évidemment, corpus Christi. Ceci n’est pas sans rapport avec le Saint-Graal, c'est-à-dire avec l’un des plus grands mythes fondateurs de l’Occident, ni avec le Saint-sacrement lui-même. Dans une Journée Chrétienne de 1785, je lisais ce matin : « Dieu même est venu se placer parmi les corps en se faisant homme & prenant un corps, pour se rendre visible, et montrer à l’homme un objet qu’il pût voir et aimer, sans crainte de se tromper, & à quoi il pût s’attacher sans se corrompre ». Tout est dit là.

L’adoration du Saint-Sacrement, du Corpus Christi, ne peut advenir que dans le silence, celui-là même que la Fête de la Musique chasse de chaque coin de la ville et de chaque parcelle des corps, terrorisant jusqu’aux pigeons et aux chats de gouttières. Dire si cette Fête-Dieu n’a pas grand-chose à faire avec ce grand geste de dégueulis collectif dans les rues, qui n’a de populaire, comme la coupe du monde, que le nom. Le spectaculaire Jack Lang est à l'origine de l'une, Thomas d'Aquin à l'origine de l'autre, ceci doit expliquer cela. « Dans ce sacrement, consommation de tous les sacrifices, Il demeure, ce Dieu, indéfectiblement avec nous. Il y est jusqu’à la fin des siècles. Il donne aux fils d’adoption le pain des anges et les enivre de l’amour qu’on doit aux enfants », écrivit le saint.

La Fête-Dieu était marquée jadis, dans chaque ville et village de France, par des processions durant lesquelles le Saint-Sacrement était exposé par les rues. La procession aussi (le marcher ensemble) est un geste éminemment culturel, au contraire du brailler ensemble. Cela nous ramène au billet d'hier. D'ailleurs, l’une des premières mesures de la Révolution fut d’abolir les processions, comme les corporations. Pourtant, la République ne craint pas d’encourager ces rassemblements d’humains devant des podiums montés à la hâte, où des rythmes nègres, répétitifs et primaires, s’emparent des corps et désagrègent toute pensée, et qui, bien plus que les processions d’antan, troublent l’ordre public. Dans cette détestation du silence, dans cette massification hystérique, dans cette manipulation évidente des foules, je dirai pour finir qu’il y a bien du satanisme : La République a ses valeurs, comme le disent ses élus. Et l’Eglise garde les siennes.

23:05 Publié dans Là où la paix réside | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : fête-dieu, saint-sacrement, corpus christi, thomas d'aquin, béthanie, emmaus, élévation, hostie, procession, graal |

vendredi, 20 juin 2014

Notre pays ne peut avancer sans la culture

J’ai appris quelque chose en écoutant le talentueux orateur Manuel Valls - qui, plus que Hollande encore, ressemble à un pot d’échappement en panne quand il ouvre la bouche (popopom popopom popopom) -, c’est que la culture, ça sert à faire avancer un pays. Ce n’est pas ce qui le relie à la dimension la plus sacrée de la civilisation des hommes, ce qui fonde son identité acquise dans le substrat des siècles et lui garantit une mémoire, non. Pas non plus ce qui instaure en son territoire une réelle urbanité, en rendant les mœurs qu’on y pratique honnêtes et délicieuses, non !

Un peu comme l’essence, une voiture, voyez la culture, pour Valls, ça sert à faire avancer le pays. Pour aller où ? Il se garde bien de le dire, évidemment. Si je décode cet énoncé hautement intellectuel, cela signifie que dans le modèle médiatico-politicien que la gauche nous impose, la culture n’est qu’un outil de propagande particulièrement efficace auprès des classes moyennes pour le modèle sociétal et européen devant lequel cette même gauche est corps et âme vassalisée au nom d’intérêts dont elle ne parle jamais. Modèle imité et importé des contenus culturels américains, qu’il faut promouvoir encore un peu plus dans le pays exsangue et vidé de sa propre culture et de ses propres valeurs qu’est devenu la France. Un parc touristique pour Chinois, Russes et/ou Arabes riches et désœuvrés, comme Houellebecq le signifia fort bien il y a peu dans La Carte et le Territoire. Pendant que les Français les plus riches vont, eux, s'initier à d'autres cultures, du fin fond du Tibet aux safaris africains, en passant par les îles toujours bleues et couvertes de sable fin.

Avec sa rhétorique sans grande originalité – mais qui a fait ses preuves – Valls, en bon petit soldat de cette acculturation française programmée depuis l’après-guerre poursuit sa feuille de route (comme on dit aujourd’hui) : derrière les éléments de langage convenus, on comprend qu’en matière culturelle, la seule visée de la gauche au pouvoir, aujourd’hui, c’est :

- de faire un maximum d’économies,

- d’imposer le plus possible et de manière le plus uniforme sa police de la pensée,

- de limiter le plus possible l’hémorragie d’électeurs.

- Le tout en ayant l’air de faire de la Résistance (ah, leur bréviaire !) du haut de sa petite exception culturelle fantasmée dans le Grand Ordre des choses. Je collabore en résistant, voilà l'exception culturelle dans toute sa glire hélas !

Peut-on, dès lors, regretter que, dans ce tissu de lieux communs, la seule annonce susceptible d’intéresser Denis Gravouil, le secrétaire général de la CGT-Spectacle porte sur l’engagement de l’Etat à financer le différé d’indemnisation des intermittents jusqu’à l’automne ? Nous sommes décidément à mille lieues des beaux idéaux à la Vilar. Denis Gravouil s’en contrefout de la qualité des contenus culturels, il a ses ouailles à satisfaire, et eux aussi se battent pour leur porte-monnaie. Il a donc immédiatement opposé une fin de non recevoir au gouvernement : On le comprend, puisque le seul but de Valls est de sauver sa saison festivalière, comme la FIFA a (semble-t-il) sauvé sa coupe du monde.

On se prendrait à rêver que -dans un sursaut de dignité à la fois morale et politique, tous ces intermittents bazardent non seulement Avignon, mais tout le sale boulot que la gauche leur aura fait faire dans ce pays, à coups de drastiques et draquiennes subventions… mais rien de tout cela n’arrivera, nous le savons bien. Le plus cyniquement du monde, Valls se paye même le luxe dans un ultime rictus de faire une allusion à la France, patrie des Beaux Arts et des Belles Lettres, sachant bien que la bouillie culturelle qu'il incarne finira bien par la détruire. La fête de la musique et son cortège de vomi approche. ( ICI quelques actes isolés de résistance...) Le mieux, c’est encore, à l’écart du boucan, du vacarme et du vide, de se tirer et d’ouvrir ce qu’on appelle un bon livre, on en écrivit jadis des bibliothèques entières, il s'en compose par ci par là encore quelques-uns...

Manet, Le fifre

09:34 Publié dans Aventures post-mortem de la langue française | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : avignon, politique, france, société, houellebecq, littérature, valls, culture, gauche, denis gravouil, cgt, intermittents |

mardi, 17 juin 2014

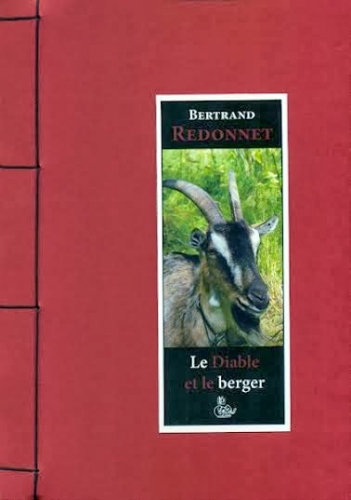

Le Diable et le berger

Le dernier livre de Bertrand Redonnet peut se lire comme une exégèse : celle d’un fait divers survenu il y a des années de cela au cœur de la France gaullienne, dans un village poitevin. C’est l’histoire d’un trublion, un fou (c’est par ces qualificatifs que le héros entre et sort du récit), un certain Guste Bertin, éleveur de chèvres de son état, voleur de femmes à l’occasion et féru de politique – au moins au sein du conseil municipal. Guste Bertin est bien connu des lecteurs de Redonnet pour son rôle dramatique dans un roman précédent, Zozo, chômeur éperdu.

Dans Le Diable et le Berger, l’histoire est contée rétrospectivement. Un peu comme dans Le Roi sans Divertissement de Giono, un descendant d’un des protagonistes du fait divers, revenu quarante ans plus tard sur la scène du crime, vient saisir « l’éclair des tempêtes anciennes ». A la recherche de quoi ? Il ne le sait lui-même. Les acteurs du drame sont désormais hors-champs. Une vérité ? Un témoignage ? Une identité ? Une simple histoire, pour rompre l’ennui de ses jours ?

Qui dit éxégèse dit donc recherche de sens. On ne révélera pas ici l’intrigue ni la nature précise de ce fait-divers, marqué du sceau de la ruralité la plus traditionnelle, afin de ne pas empiéter sur le plaisir de la découverte. Mais on saluera la narration extrêmement rigoureuse de l’auteur, qui tisse l’entrelacs des mécaniques à l’œuvre en chacun de ces personnages. Ce sont, nous dit-il, des « gens de peu » (p 25). Tous, en même temps, ont une pièce à jouer et une stratégie à conduire sur l’échiquier. D’où cet entrelacs dont l’engrenage finira par les conduire chacun, victimes comme survivants, au bout de ce qui apparaît quand même comme un destin. Ni héros, ni anti-héros, en somme, mais personnages d’un entre-deux, à la ressemblance de ce que sont des individus partagés entre une vie quelconque et une soif d’exception.

Leurs mécaniques internes vont puiser leur énergie partout : dans la force du désir comme dans celle du remords, dans les ressorts de l’orgueil comme dans ceux de la folie ; dans les vicissitudes des destins individuels comme dans celles de l’Histoire collective. Et puis aussi dans cette sorte de hasard qui jette ses grains de sable et préside à leurs rencontres, d’où le titre, Le diable et le berger, et une question, lequel va triompher de l’autre ?

Mais si assurément il n’y a qu’un seul diable pour séduire et diviser ces villageois, le texte suggère qu’il y a peut-être deux bergers, ici mis en rivalité : Guste Bertin lui-même, dont le facétieux Zozo se demandait s’il ne couchait pas avec ses biques (p 100), et le curé du village, signalé comme « berger de la paroisse » (p 67), qui lui aussi… Mais je n’en dirais pas davantage. Deux bergers, donc, pour un seul diable. Plutôt que de gloser en solitaire sur ce nouveau travail de Bertrand, il m’a semblé plus judicieux de lui poser quelques questions :

- Pourquoi avoir choisi de revenir sur ces personnages ? Le Diable et le Berger est-il une suite ou un complément de Zozo ?

Je tiens cette idée, en fait, d’une classe de 1er ou de terminale du lycée horticole de Bressuire, en Deux-Sèvres. A l’automne 2010, j’avais été invité dans ce lycée par deux profs de français qui avaient eu « la bonne idée » de faire lire à leurs élèves et d’étudier Zozo, chômeur éperdu.

C’est pour moi un très bon souvenir. Ces jeunes gens me posaient des tas de questions, sur le pourquoi de l’écriture, comment vient l’idée d’un livre, etc… Mais il y avait surtout une question récurrente et unanime : pourquoi avez-vous fait mourir Zozo ?

Cela les chagrinait beaucoup. Ils en voulaient terriblement à ce Guste Bertin, « voleur de femmes », comme vous dites, et surtout assassin d’un personnage qu’ils avaient pris en affection.

Je balbutiais, pris au piège de la responsabilité de l’écrivain devant ce que peuvent engendrer ses fictions dans l’imaginaire de ses lecteurs. Je répondis que j’avais tué moi-même Zozo, parce que dans nos sociétés hyper policées où le travail a force de totem, il n’y avait pas de place pour des godelureaux de son acabit.

Cela ne les satisfaisait pas. Je le voyais bien. Moi non plus, d’ailleurs, cela ne me satisfaisait pas. Et je voyais aussi qu’ils eussent nettement préféré Zozo dans la peau de l’assassin plutôt que dans celui de la victime. On est très sérieux quand on a dix-sept ans !

Bref, l’idée m’est venue alors de donner la parole à ce Bertin. De le narrer, dans sa propre existence, de le faire comprendre sans pour autant obligatoirement le justifier.

Parce que les hommes, depuis la nuit des temps, vivent bien par-delà le bien et le mal. Mes jeunes auditeurs n’avaient pas l’air d’en avoir pris conscience encore. Heureusement d’ailleurs.

Les hommes obéissent à une logique interne, à un poids qui pèse sur leurs actes, sur leurs pensées, sur leur façon de vivre chacun l’existence.

C’est une des raisons pour lesquelles j’ai fait mon deuil des grandes idées. Il y a autant de grandes idées sur terre qu’il y a de destins à accomplir.

Ce qui nous condamne à une effroyable solitude face à l’inéluctabilité de la mort.

Mais ça, je ne me suis pas arrogé le droit de le dire à ces jeunes gens sympathiques et devant lesquels s’ouvraient le gai chemin de la jeunesse.

- Vous prêtez à votre héros une naissance incestueuse. Est-ce dans un souci de naturalisme un peu zolien, ou pour faire de lui le jouet d’une mauvaise fatalité, marqué par un sort tragique ?

Voue écrivez aussi, Roland. Avec bonheur même. Vous savez dès lors que la fiction est toujours servie en texte impur. C’est-à-dire que s’y mêlent l’imaginaire du poète, le besoin de style qu’exige la littérature et des bribes autobiographiques.

Ainsi ai-je eu à l’école primaire un bon copain par tout le monde délaissé ; on racontait avec des mines décomposées par l’effroi, mais avec une certaine délectation, qu’il était le fils de son oncle. J’en étais bouleversé. Je voyais pour la première fois – hélas pas pour la dernière – quelqu’un sur qui on jetait l’opprobre simplement parce qu’il était (peut-être), la victime d’un destin.

J’étais moi-même enfant naturel, comme on disait. Je savais alors la cruauté « bonhomme » des hommes devant la différence.

Ce garçon que j’avais oublié m’est revenu en mémoire en écrivant Bertin. Je ne saurais au juste vous dire pourquoi… La logique autonome des personnages, sans doute.

Et puis, Bertin a tué pas mal de gens dans sa vie. Même si c’était parfois en « service commandé.» Il tue d’une certaine façon. Il y a plein de clefs pour comprendre ce comportement. J’ai voulu en offrir une autre encore. Sans préjuger de si ce serait la bonne ou la mauvaise.

- Chez Zozo comme chez Bertin, gens rustres s’il en est, on trouve toujours des livres. L’un dévorait Genevoix, l’autre Eugène Le Roy. Le chevrier récite même du Heredia. A quoi tient ce souci de présenter vos personnages aussi comme des lecteurs ?

Cela tient à ma vie d’enfant campagnard. Je crois. Je dévorais des pages et des pages, je m’enivrais de poésie et de textes divers et, en même temps, je parlais comme un charretier, en patois poitevin avec mes copains. Il y avait un schisme. Je ne savais plus très bien où était la réalité, dans la vie de mes copains villageois où dans la littérature.

Les rustres de mes livres lisent (quoique Zozo n’ait jamais lu que deux livres, Les contes de Bécasse et Raboliot) parce que j’eusse aimé que les miens, les réels, ceux que j’aimais, lisent. Tout en parlant patois…

- Pourtant, vos personnages semblent tous déterminés et incapable d’affirmer, dans le Bien comme dans le Mal, dans l’amour comme dans la haine, ce que vous appelez leur «liberté souveraine» (p 55). La cause humaine est-elle à ce point dévoyée ou désespérée ?

Je parle effectivement de liberté souveraine en apparence. Car je suis de plus en plus persuadé que notre libre-arbitre, à tous, est extrêmement limité. Il intervient dans un couloir prédéterminé. Il gère les détails dans la conduite d’un destin. Le destin ? me direz-vous, c’est quoi ? Je ne le sais pas trop. C’est une vaste horloge suspendue sur nos têtes, une horloge faite d’une somme de petites choses de notre enfance et de nos premières frictions au monde. Nous sommes des orgueilleux, nous appelons convictions un magma né d’éléments qui nous étaient extérieurs…

Dieu existe. Dieu n’existe pas. Les deux petites phrases, aussi lapidaires l’une que l’autre, m’apparaissent depuis quelques années, comme étant deux effets apparemment contraires d’une même perversité, ce dernier mot pris dans son acception purement étymologique : l’orgueil et la bêtise humaine.

J’ai fait mienne la formule de Michon : athée non convaincu. Pour trouver un sens à ma pensée en profondeur. Je crois que je suis un panthéiste. C’est dans la légende du Grand Pan que je retrouve le mieux mes racines mon « je », mon « moi », ma joie d’exister…

Mes personnages sont comme ça. Ils ne savent rien. Ils ne savent qu’eux-mêmes, d’instinct, dans leur pragmatisme. Ils ne théorisent rien. Ils vont leur destin de rustre. Ils n’ont pas trouvé la pommade sociale qui cache et rend acceptable la brutalité inhérente à la condition humaine.

- Vous parlez à un moment de « dialecte rocailleux propre aux villages anciens et aux simples ». D’où vous vient cet attachement qui pourrait aux yeux de certains passer pour une coquetterie littéraire ? Et pensez vous qu’il a un avenir dans une société de plus en plus globalisée, et linguistiquement anglo-américanisée ?

Ce dialecte, je l‘aime. Parce que latiniste. J’avais une vieille voisine qui, pour dire pourquoi disait « cour ? » Quand je suis rentré en sixième et que j’ai appris comment les Latins disaient pourquoi, alors j’ai compris. J’ai compris que les mots patois que l’on raille, que l’on indexe comme étant ceux de la langue des ignorants, c’étaient les alluvions de l’époque gallo-romaine, du moyen-âge, de l’ancien français. Il y a plein de mots comme ça…

Des mots que les jean-foutre du savoir - donc du pouvoir - ont tués. Parce que ceux qui prétendent gouverner nos sociétés sont d’affreux révisionnistes : ils veulent une mémoire officielle, pas de mosaïques.

- Des personnages demeurent en réserve, notamment les deux fils de Zozo dont on apprend dans ce dernier livre qu’ils sont partis s’installer dans la ville. Est-ce une échappée vers un récit à venir, hors de ce monde rural que vous affectionnez ?

Non. Ça, c’était technique. C’était pour garder la cohérence avec les chapitres de Zozo.

J’ai dans mes tiroirs un manuscrit, Le vent du laboureur. Je pense que ce sera le dernier dans l’évocation de ce monde rural. Mais il n’a pas de lien avec Zozo ou Bertin, sauf qu’il est en Poitou et qu’il est, comme eux, un réprouvé, un banni, un gars de rin.

- Les lecteurs de Solko savent que vous avez choisi l’exil loin de la France, et que vous avez grandi non loin du village de vos personnages. Quelle part a, selon vous, joué l’éloignement dans l’écriture de ces livres, et les auriez-vous écrits si vous étiez resté « au pays », comme on dit ?

Quand on vit loin de chez soi, de sa langue, on a besoin d’entendre encore le chant de cette langue. On regarde derrière ; d’où est-ce que je viens ? Et pourquoi ?

Quand je suis arrivé en Pologne, en 2005, j’ai tout de suite écrit Le Silence des chrysanthèmes. Pour me sentir moins perdu, pour me retrouver par l’écriture, pour comprendre même, in fine, pourquoi j’avais « choisi » l’exil... Savoir où Napoléon pointait déjà sous Bonaparte. Savoir à partir de quand j’avais été un exilé dans mon berceau.

Je ne crois pas dès lors, Roland - vous avez mis le doigt dessus - que j’aurais écrit des livres sur mon enfance et que j’aurais situé mes personnages dans un village du Poitou si j’étais resté en France.

C’est sans doute ma façon à moi de lui dire « Je t’aime », à cette France.

Bertrand REDONNET, Le Diable et le berger

Editions Le PETIT VÉHICULE

Commander ICI

00:17 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : redonnet, le diable et le berger, poitou, zozo, littérature, romans |

dimanche, 15 juin 2014

Le match France Honduras menacé

Contre toute attente, la plupart des footballeurs des équipes engagées dans le Mondial se sont déclarées en grève ininterrompue, afin de protester contre les mesures prises par le gouvernement, visant à remettre en cause leur statut d’intermittents. Un joueur, en effet, n’appartenant financièrement à aucun club, se trouve contraint d’accumuler des heures de jeu au fil des mois et des championnats. Entre chaque match, il doit donc se déclarer au chômage et y toucher de quoi survivre. Or, si cette réforme scélérate aboutissait, le nombre d’heures de jeu exigé par les assurances chômage pour valider un dossier de prise en charge deviendrait si élevé, que pour espérer un modeste SMIC, un footballeur moyen devrait jouer quatre à six matches par semaines, ce qui le transformerait en gladiateur, voire mercenaire du spectacle, ce qui est proprement inenvisageable dans une démocratie éclairée, même si des esprits chagrin continuent à affirmer que le football n'est qu'un divertissement mineur, dont après tout on pourrait bien se passer.

Quand on voit pendant ce temps, parader à Avignon des directeurs de compagnies théâtrales subventionnées par le Qatar et les oligarques russes, compagnies dont les acteurs embauchés à l’année touchent des salaires pouvant s’élever jusqu’à plusieurs millions d’euros par an -le tout pour intervenir dans deux ou trois créations par saison-, on se dit que la vénération pour l’art théâtral et le mépris pour le sport est proprement invraisemblable dans ce pays ! Certes, les Concours Tragiques occupaient dans la Grèce antique un moment important dans l’année, mais je tiens à rappeler la place conjointe des Jeux olympiques dans la patrie d’Homère et de Socrate. Enfin quoi, tout pour la tête, rien pour le corps ? Cela veut dire quoi, ces auteurs dramatiques honorés comme des dieux vivants sur Terre, quand les directeurs de clubs et les entraîneurs en sont réduits pour survivre à vendre jusqu’à leurs boutons de culottes et manifester à poil ?

Intermittents footballeurs nus, manifestants à poil dans les rues du Brésil

Sur une chaîne d’informations non stop, on voit ainsi des troupes de comédiens multi millionnaires répéter dans la Cour du Palais des Papes, cernés par des caméras comme s’ils étaient des ministres. Les metteurs en scène sont acclamés tels des dieux, de salles de presse en salles de presse. On se presse pour recueillir la plus humble déclaration quant à leur dernière création. La moindre de leur intention de jeu est reprise en boucle sur tous les écrans et répercutée par tous les gratuits de France, comme s’il s’agissait d’une affaire d’Etat. Le théâtre bénéficie d’une telle couverture médiatique par rapport au football, étonnez-vous que l’art dramatique suscite une tel engouement dans les classes populaires !

Et pourtant ! La belle affaire, honnêtement, de savoir s’il faut tirer Shakespeare davantage du côté comique ou dramatique, si la diérèse doit permettre de relancer le souffle ou de contraindre au soupir dans l’alexandrin racinien, si les salles proposant des pièces consacrées à la critique du pouvoir et à l’exposé du fonctionnement de sa propagande doivent être ouvertes aux – de 12 ans ! Pendant ce temps là, nous, pauvres footeux, essuyons de concert le dédain des directeurs de chaîne et celui des élus politiques. Ras le bol de l’élitisme ! La culture, ça suffit, y'a le sport aussi ! Voilà pourquoi, las de discriminations si vives et si incessantes, nous entamons une grève de la faim illimitée, et ce jusqu’à ce que mort s’en suive.

17:35 | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : avignon, intermittents, brésil, mondial, football, théâtre, satire, littérature, palais des papes, france honduras |

samedi, 14 juin 2014

Dieudonné, la cyberhaine et la quenelle lyonnaise

Dieudonné passe à Lyon dans un désintérêt total, titre Lyon Capitale. Désintérêt du public non pas pour son spectacle, qui affichait complet hier soir dans une salle de 3500 places (l’Amphithéâtre) mais pour ceux qui, en termes aussi inconscients que provocateurs, ont naguère appelé à son boycott : Vigilance 69, par exemple, qui exigea auprès du préfet de Lyon l’annulation du spectacle en ces termes : « Lyon ne doit pas être le lieu de tous les rassemblements fascistes et antisémites ». Ou l’inénarrable monsieur Patrick Kahn (1), porte parole de la Licra Rhône-Alpes, qui ayant tout juste réussi à réunir un millier de personnes devant la préfecture du Rhône mercredi soir, engage toute sa rhétorique contre ce qu’il nomme plaisamment « la cyberhaine », et ne craint pas d’évoquer la peur que Lyon ne devienne une plate forme de l’extrême droite ». Collomb appréciera.

Tous ces amalgames ne sont pas uniquement ridicules, ils sont malfaisants. Car ces associations qui attaquent sans cesse Soral, Dieudonné, voire Zemmour, c'est-à-dire un savoyard,un noir et un juif, feraient bien mieux d’aller écouter de plus près de ce qui se dit dans certaines salles de prières de l’Islam radical. Mais leurs leaders ne semblent pas pressés d’identifier où se trouvent les racines de la nouvelle judéo-phobie qu’ils dénoncent et qui, malgré les chiffons rouges qu’ils agitent jusque dans les ministères, est heureusement loin d’être majoritaire en France.

Parmi ces allégations stupides et de mauvaise foi, la première est d’assimiler le spectacle de l’humoriste franco-camerounais à un meeting. Car la différence entre les deux est facile à repérer : dans un meeting du PS ou de l’UMP, on se fait littéralement chier. Dans des meetings plus partisans, comme ceux de Le Pen ou de Mélenchon, flottent certes des parfums de lyrisme suranné. La France de Jeanne d’Arc contre celle de Louise Michel pour pousser la caricature. Mais enfin, on rigole rarement, convenons en. Chez Dieudonné, on rigole. C’est ce qui fait la différence entre un meeting et un spectacle.

Mais de quoi rigole-t-on au juste ? Sans tout le tapage médiatico-politicien orchestré autour de sa personne, j’avoue que je ne me serais jamais rendu dans un de ces concerts, n’ayant suivi que de fort loin ses démêlés avec le CRIF depuis son fameux sketch chez Fogiel. Mais, vu la grande confiance que j’accorde aux divers porte paroles de l’establishment, je préfère constater par moi-même, plutôt que d’avaler des fadaises à la cuillère, comme si on nous faisait vivre dans une incessante campagne électorale.

J’ai passé une bonne soirée, au sein d’un public qui reflète bien cette France à plusieurs vitesses de 2014, dans laquelle faire rire de la ligne officielle est devenu une gageure. Car, faut-il le rappeler, un bon comique est quelqu’un qui fait rire non pas de l’autre, mais de soi-même. Or comment faire rire cette France aseptisée d’elle-même ? Cette France écartelée entre les discours, dont ses dirigeants se gargarisent, sur la sacralité d’un prétendu universalisme républicain, les guerres dans le monde qu’ils mènent au côté de l’Otan, et les politiques communautaristes à visée électoraliste qu’ils conduisent en sous main ? Cette France qu’on déclare en haut lieu frileuse, anxieuse, honteuse, populiste (ce que l’adjectif haineux partout répandu prétend reprendre en un seul mot) ? Comment la faire rire, sinon, comme la tradition la plus moliéresque le veut, en riant de ses peurs, de ses phobies, de ses mœurs ? Dieudonné énerve en haut lieu, il ne ferait « plus rire personne » ont affirmé BHL et Manuel Valls. C’est que son humour brise un à un tous les poncifs de l’idéologie sociétale dominante, dans laquelle son public a été élevé, et dont il semble qu’il soit plus que las.

Les ambiguïtés de la tolérance, avec le mariage pour tous et la marchandisation des corps, tout d’abord : Comme Cabu riait jadis du beauf en slip kangourou sautant sa bourgeoise pour la trousser en cinq minutes avant de ronfler, Dieudonné se paye la tête du couple d’homosexuels blanc, parti en Afrique pour acheter un enfant à adopter, et à qui un trafiquant d’organes et de bébés noirs dit : « méfiez-vous, ici on n’est pas homophobe, mais homophage » ;

Le rôle de l'école, et de l’histoire officielle qu'on y enseigne, ensuite (avec le chapitre à lire « toujours le même »). Un petit gosse noir s’en plaint à son père. Le père excédé dit alors à son fils « va au moins à la récréation ». C’est du très bon Petit Nicolas à l'envers, qui se paye la tronche de l’éducation citoyenne et du credo antiraciste qui la sous-tend.

Les comiques officiels,- et l’on pense à Jamel Debbouze, qui soutint jadis Dieudonné, et qui danse à présent en solo avec Hollande. L"humoriste n'hésite pas à se gausser de son ancien compère Elie Semoun qui peine à remplir les salles, malgré la promo dont il bénéficie sur tous les plateaux télé, et les réductions en comités d’entreprise. Plus généralement, lorsqu'il aborde la question du comique et de la censure, de la censure et du pouvoir, de la réussite et de l'argent, mettant en lumière les liens entre comique et compromission, on comprend vite tout ce que Dieudonné dérange dans le petit univers du show-business;

Dieudonné expliqua un jour dans une interview qu’il aimait que « les racines du rire soient dérangeantes » En filigrane, donc, sur ceux qui incarnent le pouvoir de la loi (huissiers, juges, Conseil d’Etat, Valls, Hollande) et de la vertu moralisante (sionistes et francs-maçons), Dieudonné tape sans concession et sans discrimination.

Le caritatif bisounours en prend aussi pour son grade lorsqu’il termine sur l’évocation de Romain, l’adolescent cancéreux qui roula dans la farine l’association Make a wish, et se paie le luxe – en hommage au panache de ce dernier– de faire « une quenelle dans le fion de la peur ». Il fait alors chanter « Hollande l’entends tu, qui se glisse dans ton c… la quenelle… » à tout son public, comme Le Luron en son temps faisait chanter « L’emmerdant, c’est la rose... ». A la manière d’un formidable Bruant nègre, il dresse le rire (faute de mieux) devant la duplicité du pouvoir en place, qui feint de ne jamais assumer la brutalité de son autorité et l’hypocrisie de sa compassion à géométrie variable. On pense à la querelle entre Molière et les faux-dévots, à l’interdiction dont l’histoire littéraire nous apprit qu’elle fut si vaine du Tartuffe, et l’on se demande sous quelles conditions Valls, prétendument si habile communicant, a pu tomber si stupidement dans le piège du soutien inconditionnel aux desiderata du CRIF.

Pendant ce temps là, justement, le même Premier Ministre s’inquiète du risque qui «existe que Marine le Pen soit présente au second tour ». Ha ha ! Ce qui existe, il l'a parfaitement compris, c’est le risque qu’un socialiste (en l’occurrence lui-même) ne s'y trouve pas ! Car c’est une erreur, une grossière erreur à long terme, la pire que puisse faire un politique, de s’en prendre à un comique populaire.

(1) Déclaration de Patrick Kahn, qui permet de comprendre pas mal de faux semblants : « Pourquoi assiste-t-on à une condamnation unanime des récents propos de M. Le Pen – ce qui est très bien – alors qu'il y a une telle indifférence avec un mec comme Dieudonné qui dit des choses cent fois pires ? »

19:02 Publié dans Bouffez du Lyon | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : dieudonné, lyon, amphithéâtre, soral, zemmour, vigilance, antisémitsme, cyberhaine, tartuffe, france, culture, humour, politique, rires |