dimanche, 20 mars 2011

Europe : l'aube de l'Odyssée...

Harmattan, tel est le nom de la participation militaire française qui fut le prélude de « l’Aube d’une Odyssée » (Odysséy Dawn), l’opération dirigée par le Pentagone et enclenchée cette nuit contre Kadhafi. A présent, sur CNN, Al Jazeera, la BBC, on évoque la coalition en citant sans cesse « US, UK, France, Italy, Canada, » comme si l’Europe, une fois de plus, n’existait pas.

L’un des effets de la crise libyenne aura donc été de remettre les projecteurs sur les fissures du bâtiment commun de cette l’Union monétaire européenne tant vantée. Son «haut représentant », la baronne Catherine Ashton, qui avait brillé surtout par son indifférence pour les soulèvements des peuples arabes, est absente à nouveau du débat lui-même, tandis que Sarkozy, Cameron, Merkel demeurent les seuls leaders affichés de cette Europe face à Obama. Mais la chancelière allemande s’étant publiquement abstenue pour des raisons de politique intérieure, il n’était, là encore, guère possible d’étaler avec plus de brio les divisions du vieux continent.

Nous n’avons décidément en commun qu’une monnaie, laquelle n’apparait comme un facteur d’unité que sur les terrains économiques, financiers et fiscaux, à l’aune des crises successifs et des endettements : c’est peu, pour donner corps et cohérence à l’hydre à plusieurs têtes.

Dans le monde globalisé, cette Europe est un kaléidoscope tronqué dans lequel se reflètent les intérêts variés et variables de ses fragments mobiles. Et comme toujours, le « grand machin » n’est guère convaincant…

00:04 Publié dans Sur le vif | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : lybie, kadhafi, odyssey dawn, politique, actualité |

samedi, 19 mars 2011

La catastrophe, c'est nous

Nous. Pas forcément les riches ou les pauvres, ceux d’ici ou ceux d’ailleurs, les ceci ou les cela, les mêmes qui seraient mieux que les autres, et les autres qui seraient meilleurs que les mêmes, non, non, nous, nous, tous. Nous : Cet ensemble dément de 7 milliards de personnes, ce nombre obtenu par la grâce des excédents du capitalisme, et dépendant de lui, que ça leur plaise ou non, ces gens jaillis sur la planète, peuples devenus masse comme en terrain désormais dompté, assiégé, nous les prédateurs.

La catastrophe ce n’est pas l’eau, la terre, le feu, non, c’est bel et bien nous, ce nombre pour qui il fallut construire des autoroutes, des gratte-ciel, des cargos, des avions, des supermarchés et des centrales atomiques, des couche-culotte aux cercueils par milliards, pour qui il fallut tout démultiplier partout, nombre fondu en cette désorganisation économique toute puissante, cette machine administrative sans borne, quittant, oui, ayant quitté « la maison natale », terre, la conscience de cette maison, nous, la catastrophe que nous sommes devenus, qui ne voulons plus mourir jamais à coup sûr mais consommer : « détruire, dit le Petit Robert, détruire par l’usage ».

08:36 Publié dans Aventures post-mortem de la langue française | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : société, politique, japon, actualité |

dimanche, 13 mars 2011

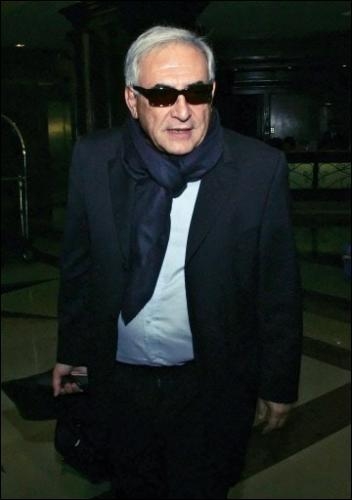

La communication roublarde et ringarde de Strauss-Kahn

A l’opposé du petit sec nerveux et agité qui a fondé toute sa communication de conquête de l’Elysée en 2007 sur la volonté personnelle, l’ambition individuelle et l’image de l’homme providentiel façonné par l’intérieur et l’histoire du pays, Strauss-Kahn, le professeur d’économie patient et réfléchi, joue sur le registre plus maternant de ses rondeurs corporelles et de ses circonvolutions langagières : la France aurait été bousculée par la dureté machiste de Sarkozy, elle aurait donc besoin qu’on la rassure avec d'autres arguments, qu'il croit détenir.

Le gros chat du FMI pointe donc le bout de son nez et de ses griffes malgré tout bien acérées. Car malgré les 30 000 euros net mensuels de la fonction, il semble intéressé par les 19 331 de celle de locataire de l’Elysée. Un premier téléfilm de propagande diffusé aujourd’hui en clair sur Canal + en guise de carte de visite et premier tract de campagne :

16:27 Publié dans Aventures post-mortem de la langue française | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : politique, strauss-kahn, dsk, socialiste, sarkozy |

samedi, 12 mars 2011

Bourgeois, chômeurs et mendiants

« Est bourgeois ce qui vit de persuader. Le commerçant en sa boutique, le professeur, le prêtre, l’avocat, le ministre, ne font pas autre chose. Vous ne les voyez pas changer la face de la terre ni transporter des objets. »

C’est Alain qui dans Les Dieux (1934, ch. 6) propose cette définition du bourgeois exclusivement fondée sur la maîtrise du verbe. Il déduit de là l’importance de la politesse pour le bourgeois. Si le prolétaire, écrit Alain, « méprise la politesse », c’est qu’il n’exerce pas « le métier de demander » c’est qu’il « n’obtient par la politesse, rien de la terre, rien du fer, rien du plomb ».

Autrement si le bourgeois se distingue aussi clairement du prolétaire, c’est par sa capacité à maîtriser le signe.

Ce qui étonne ou pêche dans ce raisonnement, c’est cette idée de signe, qui paraît se contenter du mot, alors qu’on ne peut ignorer en 1947 que tout est signe, le nombre comme la lettre, et la leçon ou le sermon comme le billet de banque ou le carnet de chèques. Au regard d’Alain pourtant, le signe monétaire semble occuper une place bien moindre que le signe linguistique : « On comprend que le mendiant soit en quelque sorte le pur bourgeois, car il n’obtient que par un art de demander par des signes émouvants ; les haillons parlent. Et le chômeur par les mêmes causes, est aussitôt déporté en bourgeoisie ».

Tout cela tient du sophisme ou de la métaphore : assimiler le bourgeois au mendiant ravale certes sa superbe face à l’artisan ou au paysan qu’il ignore ou méprise ; il n’empêche que ça reste un sophisme de philosophe ou une métaphore de poète. Car si l’on considère que la finance est un discours, on voit bien qu’il y a bien une langue que ni le chômeur ni le mendiant ne savent parler et qui font irrémédiablement d’eux des non-bourgeois, condamnés à recevoir de lui la pièce, dans un jeu de persuasion-séduction dont jamais ils (mendiants et chômeurs) ne maîtriseronnt toutes les règles.

L'exemple de Martine et des mendiants (suivre ce lien) en constitue le vivant apologue.

13:48 Publié dans Lieux communs | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : politique, société, bourgeoisie, alain, littérature |

vendredi, 11 mars 2011

Anne, Dominique, Gérard, Nicolas et les autres

Dans le premier chapitre (assez cocasse ) de son livre, le sénateur-maire de Lyon met en scène une opposition à Sarkozy assez inattendue. Sarkozy ne serait pas trop à droite, non, mais il serait trop jacobin, trop étatiste, et Collomb l’accuse « d’incompréhension d’un système mondialisé où le pouvoir s’organise en réseaux et qui ne dépendent évidemment pas tous de l’Etat-nation français.» Ce qui revient à dire que le PS, lui, comprendrait bien mieux la mondialisation libérale. Collomb tente ainsi de doubler Sarkozy par sa droite, essayant -même si la ficelle est grosse- de le coincer entre DSK (le système mondialisé) et lui (un parmi les barons locaux du PS, hommes et femmes de terrain - ah la jolie raffarinade !). « Nous qui connaissons un peu nos électeurs, nous savons que certains nous choisissent alors qu’ils ne votent nullement dans une élection nationale pour le PS tel qu’il est ». Au fond, son analyse est de dire que le PS archaïque et Sarkozy lui-même sont un peu pareils et font la même erreur : ils ignorent la culture de l’individu moderne, ancré dans une région et tournée vers le monde…

Je ne sais comment il pense faire avaler aux gens du Front de Gauche son apologie du travail, qui demeure exactement telle que la droite la plus libérale l’a pensée, et que défend Barroso (Conjuguer flexibilité des entreprises et sécurité des salariés) – c’est page 89.

« Permettre aux entreprises de muter passe nécessairement par une plus grande flexibilité de l’emploi. », écrit Collomb. Il adopte sans le dire cette fameuse « fléxicurité », exportée du Danemark, une idée inventée par la droite pour faire accepter aux salariés les fameux « emplois jetables ». Le plus drôle est que Collomb rend dans l'exemple qu'il retient pour servir son argumentation un vibrant hommage à Christophe Mérieux, mort en 1996, dont il faut rappeler tout de même qu’il fut un grand ami de Jacques Chirac (qui avait favorisé le versement de la rançon réclamé lors de son enlèvement lorsqu’il était petit garçon). Sa mère, Chantal Mérieux, la fille de Paul Berliet, s’était illustrée dans l’arène politique locale derrière Michel Noir puis Charles Million.

Le question n’est pas la flexicurité ou Christophe Mérieux; elle est de savoir en quoi ce projet se distingue de ceux du patronat et du MEDEF, que soutiennent aussi Sarkozy. Nous revoilà dans l'esprit du beau temps des cohabitations successives, dans lesquelles cette génération de politiques, les Sarko, Royal, Aubry, Collomb ou DSK ont fait leurs classes. On en voit les résultats.

A propos de Le Pen/Sarkozy, un adage court en ce temps, qu’il vaut mieux l’original que la copie. Comprenez : à force de courir sur les plates-bandes de Le Pen, Sarkozy vulgariserait ses idées.

N’est-ce pas ce qu’aura fait - et continue de faire - cette droite socialiste, imiter la droite sarkosite, courir sur ses plate-bandes et vulgariser (– faire admettre une à une) ses idées ? Jusque dans leurs entreprises de de com et de séduction (ça commence dimanche midi sur Canal +, en clair s'il vous plait, - Anne et Dominique se faisant cuire quelques délicieux morceaux de viande dans leur cuisine Monsieur Tout-le-Monde (1) à New York), la droite socialiste continue donc d’imiter la droite sarkoziste.

Il va falloir encore et encore de grandes louches d’anti-sarkozisme pour convaincre l’électeur de préférer cette copie à l’original. Ce, peut-être, à quoi servira Marine et les sondages. Ça promet.

(1) Dixit les commentateurs.

00:03 Publié dans Lieux communs | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : gérard collomb, dsk, canal+, ps, politique, sarkozy |

jeudi, 10 mars 2011

Martine chez les canuts

Une centaine de personnes, journalistes et gardes du corps compris, entourent la première secrétaire du PS en visite à la Maison des canuts, rue d’Ivry à Lyon, hier après-midi. En l’absence de Gérard Collomb retenu à Cannes, et qui dans le livre qu’il vient de publier critique « le retour d’un certain leadership, celui de Martine Aubry » -Dominique Bolliet et Nathalie Perrin-Gilbert, maires des 4ème et 1er arrondissements, accueillent la patronne en ces terres jadis ouvrières. La journée a quelque chose de printanier, qui invite à la déambulation.

Stricte et décontractée, la dame est accompagnée de Pierre Alain Muet, député socialiste. Le temps d’entrevoir un métier à tisser, quelques foulards en soie, elle ne prononcera pas de discours officiel, mais recevra des chocolats ainsi que le livre de Ludovic Frobert sur L’Echo de la Fabrique, Naissance de la presse ouvrière à Lyon.

Temps des mondanités.

Puis le petit groupe remonte à pied la rue du Mail jusqu’à la place de la Croix-Rousse. Avec les perches des micros et les caméras qui dominent les têtes, on dirait le corps d’un insecte lent, qui sillonne la rue entre les hautes façades où battaient les métiers.

Un certain climat d’irréalité plane sur la scène, au milieu de l’activité quotidienne des commerçants. Quelques passants demandent ce qui se passe. Quand on leur dit que « c’est Martine Aubry », certains font « pfff », lèvent les yeux au ciel et se détournent en haussant les épaules. D’autres tentent de la prendre en photo. Les maires d’arrondissements sont tout sourires et encadrent leur hôte prestigieux. Drôle de temps.

A l’angle de la rue Victor Fort, on s’arrête quelques secondes devant deux musiciens des rues assis sur des pliants. Accordéon, guitare, quelques notes : c’est la précarité sympa. Devant les caméras, Martine magnanime, puis Pierre Alain jettent la pièce dans la casquette. Les deux musiciens n’ont pas l’air surpris de la présence médiatique qui entoure les étranges promeneurs qui sont déjà passés, tandis qu’ils échangent quelques paroles dans une langue que je ne comprends pas. Dommage.

Aux fenêtres entrouvertes, quelques silhouettes, sur lesquelles les gardes du corps conservent un œil vigilant. Devant la Brasserie des Croix-Roussiens, quelques échanges rapides avec des militants. Puis la première secrétaire, qui était le matin à Saint-Etienne, s’engouffre dans sa voiture. Cela s’appelle battre la campagne. Et pour ce qui est de la Croix-Rousse, circulez : c'est déjà terminé.

02:46 Publié dans Sur le vif | Lien permanent | Commentaires (13) | Tags : politique, municipales, maison des canuts, martine aubry, ps |

mercredi, 09 mars 2011

Ça me rassure

A en croire certains stratèges de la communication l’ère du bling-bling serait close et la prochaine campagne va se jouer sur un retour aux valeurs simples, pas tape à l’œil, proches des gens. Dans le genre de la récente campagne Monoprix, vous voyez ? Un look à la limite du cheap, quoi. En papier recyclé.

A en croire certains stratèges de la communication l’ère du bling-bling serait close et la prochaine campagne va se jouer sur un retour aux valeurs simples, pas tape à l’œil, proches des gens. Dans le genre de la récente campagne Monoprix, vous voyez ? Un look à la limite du cheap, quoi. En papier recyclé.

Tout ça parce que les Français, empêtrés dans la crise, souffrent et sont las des débordements exhibitionnistes auxquels Royal et Sarkozy se sont livrés en 2007. Dixit les stratèges.

Exit donc les palaces, les yachts, le glamour. Au programme : pudeur et retenue. Des valeurs plus efficaces pour séduire des Français désireux désormais de ressentir une nouvelle proximité de vie avec leurs dirigeants. Voilà qui rappelle un vieux titre de San Antonio, Les clés du pouvoir sont dans la boite à gants. Le roman était sorti juste après 1981. Sur la couverture, on voyait le buste de Marianne pendu et l’intrigue, pour peu qu’il m’en souvienne, mettait en scène des personnages souvent populaires et d’une grande rapacité entre eux. Je me souviens l’avoir lu d’un trait, à l’époque. Efficacité du Dard. Du vrai storrytelling pour le coup.

Pour en revenir aux stratèges, certains vont même jusqu’à parler de la nécessité d’une communication rassurante. Quid de la chose ? Un papa, une maman, un câlin ? Je me demande s’ils n’auraient quand même pas un train de retard. Je l’espère du moins.

Et si ce que les Français souhaitaient, au-delà de cette proximité fantasmée, de ce prétendu besoin d’être rassurés (infantilisés encore plus – est-ce possible ?), c’était pour une fois de l’efficacité ? Pas simple de communiquer là-dessus. Enfin du moins de communiquer efficacement.

00:51 Publié dans Lieux communs | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : politique, communication, san antonio |

lundi, 07 mars 2011

Béraud et l'antisémitisme

Henri Béraud est né en 1885, dans une France qui vient d’être ébranlée par la défaite de Sedan, la perte de l’Alsace Lorraine mais pour qui l’avènement de la République représente une espérance et une forme de salut. Il a un an lorsqu’Edouard Drumont publie La France Juive, avecc un sous titre qui fera école : « La France aux Français ». Il en aura sept lorsque Léon Bloy répond par Le Salut par les Juifs, dix lorsqu’éclate l’Affaire Dreyfus.

Il est, par ses parents boulangers, héritier de cette espérance républicaine encore liée à la Révolution Française, qu’on déchiffre dans les romances quarante-huitardes de Pierre Dupont. Rien d'étonnant à ce qu'on ne trouve dans La Gerbe d’Or aucune allusion aux juifs, aucune trace particulière de xénophobie non plus, le petit Béraud grandissant à deux pas de la rue Mercière, la rue des Italiens. Henri Béraud devient adolescent pendant ce qu’Hannah Arendt, dans la foulée de Stefan Zweig (2) appela « l’âge d’or de la sécurité » : moment curieux durant lequel l’expansion économique de l’Europe résorbe les tensions politiques, où le rayonnement intellectuel du vieux continent permet l’invention d’une sorte de citoyenneté du monde : « L’antisémitisme semblait appartenir au passé » (1)

Le jeune Béraud devient écrivain et développe particulièrement un talent de pamphlétaire contre la bourgeoisie de son temps. Contre Edouard Herriot, qui devient sa tête de turc, il peaufine le talent polémique qu’on lui connait. Arrive la guerre de quatorze : Béraud a trente ans. Aucune trace d’antisémitisme dans aucun de ses écrits. A cette époque, il fait même partie des dreyfusards. C’est d’ailleurs lui qui prononce en 1923, un an après son prix Goncourt, le discours de Médan à l’occasion du 21ème anniversaire de la mort de Zola. C’est surtout lui qui, en 1926, est le premier à s’indigner de l’antisémitisme des « wilhémistes » dans Ce que j’ai vu à Berlin :

« C’est là leur entretien préféré. Nous n’avons aucune idée, en France, de ce que peut être l’antisémitisme des réactionnaires allemands. Ce n’est ni une opinion, ni un sentiment, ni même une réaction physique. C’est une passion, une véritable obsession d’intoxiqués et qui peut aller jusqu’au crimes : Rathenau, Erzberger, Kurt, Eisner, Rosa Luxembourg, tombèrent moins à cause de leurs actions que de leur race. Les racistes rêvent pire encore. Ils sont les Aryens contre les Sémites, et ils se voudraient des âmes d’exterminateurs. Naturellement, ils soutiennent que Bolchevisme et Finance internationale ne font qu’un, celui-ci ayant son siège à Wall Street, celui-là opérant à Moscou. Comme tous les émotifs de la politique, je veux dire les gens qui donnent le pas à la passion sur la raison, ils ont une tendance à tout colorer au gré de leur fanatisme. La Société des Nations est juive ; la paix de Versailles est juive ; la guerre de 1914, elle-même, est juive ! A les entendre, elle aurait été voulue par la Banque Israélite comme une première étape des conquêtes orientales sur l’Occident. Ces folies ont cours dans une bonne partie de l’aristocratie allemande. (…) Contre le juif, le républicain, un seul recours, la Hahenkreuz, la Croix gammée ! Mais, observera-t-on, où donc est là-dedans la haine de la France ? Attendez ! Voici : La France n’est, pour un vrai raciste, qu’une armée enjuivée au service de la juiverie, comme les Soviets, la Société des Nations, la Banque américaine et la République allemande. Hindenburg lui-même sert de pavillon à une combinaison juive… Le pape, et avec lui tout le catholicisme latin, sont alliés au Ghetto contre la pure et sainte race luthérienne, contre la race nordique élue, contre l’Allemagne. Voilà où peut mener l’orgueil collectif. »

On ne trouve sous la plume de Béraud aucun terme ni expression dirigés contre les juifs avant 1934, date de la sortie de Vienne clé du monde. Il est important de rappeler que Béraud est un homme du peuple qui, au contraire de la plupart des Français de son temps, grâce à son talent qui lui permit d'être reporter, voyage. Il voyage même beaucoup (six mois par ans), visite les capitales européennes, interview des dictateurs, hume l’air du temps. Il est à Vienne le 3 octobre 1933, lorsqu’un jeune « hitlérien » du nom de Delteil tire deux balles à bout portant sur le chancelier Dollfuβ ». Ce dernier échappe de peu à la mort, et Béraud peut l’interviewer. Sans doute est-ce là, à ce moment-là, qu’il faut dater l’origine du revirement du reporter :

« A l’origine des grandes catastrophes il y a moins souvent la démence que le sang-froid d’une horrible raison. L’Europe en écoutant bien aurait pu, le 3 octobre 1933 entendre résonner ces deux détonations comme un écho assourdi du pistolet de Sarajevo… L’Anschluss ou la paix, voilà le dilemme. ».

Béraud a alors ce pressentiment effroyable pour un ancien combattant de 14/18 : Si Hitler réalise l’Anschluss, il aura, écrit-il, gagné la guerre. C’est cette année-là, 1933 que Carbuccia l’enrôle dans Gringoire. C'est alors, écrit-il, que le combat commence.

Béraud n’est toujours pas antisémite : comme beaucoup d’hommes de sa génération, il croit avoir vécu la Der des Ders, se méfie de la diplomatie anglaise et commence à douter de l’intégrité du personnel politique français. Il est pacifiste, non pas sur le mode du munichois qui croit à la diplomatie, mais sur le mode du De Gaulle d’alors, qui croit à la dissuasion et demande qu’on arme le pays. A partir de ce moment, il change radicalement et la plume de polémiste n’aura de cesse d’éreinter les politiques qui n’arment pas le pays. Ceux surtout, de gauche.

Le premier coup de gueule virulent de Béraud dans lequel éclatent des sentiments nationalistes et xénophobes apparait lors de l’Affaire Stavisky. Il est d’ailleurs intéressant de voir que le mot juif n’y figure pas encore : aventurier affairiste de la politicaille, russe ingénieux, escroc de Bayonne sont les périphrases qu’il utilise pour désigner Stavisky. Ce qu’il vise, c’est la « République des camarades », impuissante devant les scandales et la corruption. Voici un extrait significatif :

« Républicain, oui nous le sommes. Nous le sommes encore. Et c’est pour cela justement que, dans certaines figures barbouillées de mensonge et d’effroi, nous refusons de reconnaître l’austère visage jacobin. La République, ça ? Allons donc ! La République, cette puante macédoine de faisans, de mendiants, de croupiers, de prévaricateurs de trafiquants d’influence, de ministres véreux ? Le régime, ce chassé-croisé de diners d’affaires et de commissions d’enquête ? L’héritage des « grands ancêtres » ce refuge de la combine, de l’injustice, de l’immunité ? Ah ! messieurs, vous voulez rire ! Si Robespierre vous entendait… »

Le 29 juin 1934 Henri Béraud écrit au président Doumergue alors président du Conseil : « Certains voudraient vous faire croire que le peuple aspire à la dictature. Ce n’est pas vrai. Ni croix gammée, ni chemises noires, ni drapeau rouge ! » Mais quoi ? Il appelle de ses voeux une Constituante. On le sent déjà assez désespéré.

Ce contre quoi Béraud va lutter, ce qui va le pousser de plus en plus vers l’extrême droite de l’échiquier, c’est l’inefficacité du personnel politique professionnel, tout autant Daladier, Sarrault, Chautemps, Herriot, Barthou que à partir de 36, Blum. Au moment de Popu Roi, Béraud est-il devenu antisémite ? Fort de tout ce qu’il a vu à Moscou (Ce que j’ai vu à Moscou – 1925), il est en tout cas contre Blum le marxiste, Blum l’internationaliste, Blum le pro soviétique, et se brouille avec tous ses amis de gauche.

Un ami de longue date, Joseph Kessel, avec lequel Béraud a enquêté sur le Sinn Fein, le met en garde : « Il n’y a pas de bons juifs comme moi et de mauvais juifs comme les autres, dit-il à Béraud. Il y a les Juifs. Un point c’est tout. On n’a pas le droit de porter un jugement tel que tu le fais. Ni de reléguer dans un espace réservé les mauvais, et dans un autre les gentils ».

Mais Kessel n’est pas un polémiste.

Béraud croit qu’il ne risque rien à utiliser l’argument juif dans la polémique, comme il utilise l’argument bourgeois ou anglais. Dans un article de Gringoire intitulé « Minuit Chrétiens », le 25 décembre 1936, il évoque Parisalem à propos du gouvernement de Blum dans lequel il relève la présence de 52% de juifs. Il trouve que le « grand rabbin y va un peu fort » et évoque l’existence des bons et mauvais juifs, citant parmi les premiers Kessel.

Kessel rédige à son tour une réponse dans laquelle il écrit : « je ne puis m’empêcher, quoiqu’il m’en coûte, de trouver à l’article d’Henri Béraud un ton très net d’antisémitisme »

C’est la rupture publique entre les deux amis. Nul doute qu'ils en furent autant blessés l''un que l'autre. C’est, pour Béraud, le début d’une longue plongée en enfer. Les réminiscences de la guerre de quatorze abondent dans les articles qu'il publie. Souvenir des amis disparus, Paul Lintier au premier chef.

« Nous retournons dans la guerre ainsi que dans la maison de notre jeunesse. Mais il n’y a plus de place pour nous », écrivit Georges Bernanos dans Les Enfants humiliés, (journal 1939-40). L’antisémitisme de Béraud existe bel et bien, d’abord à titre d’argument, et sans doute, dans la confusion de la guerre, à titre de conviction plus intime. Le problème juif, comme on disait alors, est à ses yeux responsable de la catastrophe qui s'annonce.

Rien à voir cependant avec les appels au génocide de Céline, pas plus qu’avec l’antisémitisme à la Drumont. Béraud n’a jamais ni collaboré (il était sur la liste des écrivains maudits par les nazis), ni dénoncé le moindre juif. Mais il s’est mis à dos les milieux communistes, puis francs-maçons, puis fascistes et enfin gaullistes. Ce qui fait beaucoup.

Qu’il soit devenu xénophobe, c’est indéniable : à l’heure où n’existait pas la dissuasion nucléaire, après avoir vécu la première guerre mondiale, et devant le personnel politique très munichois qu’il avait sous les yeux tout en étant conscient du péril de guerre, quoi de blâmable ? Il fut, par ailleurs, loin d’être le seul parmi les Français de sa génération. Rien à voir non plus avec le fascisme italien, le stalinisme soviétique ou le nazisme allemand.

Voilà pourquoi me paraissent toujours à la fois caricaturales et non fondées les déclarations visant à réduire l’œuvre, la vie et la personnalité de Béraud à ce qui occupa la dernière décennie de sa vie. Car il fut non seulement un styliste incomparable en tant qu’écrivain, mais aussi, en tant que contemporain de ce que les historiens américains appellent depuis peu la guerre de 14/44, malgré ses erreurs et ses errances, un témoin essentiel.

(1 (1) Hanna Arendt, Les origines du totalitarisme, p 280 –

( (2) Stefan Zweig, Le Monde d’hier

( (3) Yves Courrière, Joseph Kessel ou sur la piste du lion

21:44 | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : politique, henri béraud, antisémitisme, littérature |

samedi, 05 mars 2011

Marine en tête

Tous ont Marine en tête. Les journalistes, tout d’abord, pour qui vendre du papier demeure l’enjeu quotidien.

Ceux du Parisien comme les autres.

Les politiciens, ensuite : La fille Delors « pointe la responsabilité de Sarkozy », qui « fait peur aux Français ». On reconnaît là son côté fausse mère poule. Hamon parle de la « propagation d’un incendie ». Son côté étudiant hyperbolique. Mélenchon parle de « guignolisation de la politique » Ferait bien de laisser Guignol tranquille, ce guignol là. Laurent Fabius explique qu’il y a « une sorte de rejet qui se cristallise sur l’extrême-droite.» Son côté doctorant insatiable. J'en passe et des meilleures. Dis moi comment tu causes et je te dirai qui tu es.

A l’UMP comme au PS, au lieu de se poser vraiment la question du pourquoi,(1) on va commencer à entamer le grand air du vote utile. Si vous ne pensez pas à elle (vous avez sans doute d'autres chats à fouetter) , eux, ils y pensent. Pour vous.

Et que dit l’intéressée ?

Pas grand chose.

Elle compte les points et savoure l’héritage.

Je serais à sa place, je me marrerais.

Tous l’ont en tête. Et font d’elle l’incontournable de la prochaine élection.

(1) avoir laissé, à gauche comme à droite, les "élites" mondialisées (de la politique, du show-business, de l'économie, du sport) organiser en réseaux la vie publique et accumuler des fortunes gigantesques tout en se riant (le mot est faible) des petits, avoir instrumentalisé de façon éhontée la notion de racisme tout en vivant dans des beaux quartiers, avoir laissé se dégrader le service public - à gauche comme à droite -, se poser constamment en moralisateur impuissant, tout cela me semble être les erreurs les plus criantes des politiciens des partis de l'alternance.

19:27 Publié dans Sur le vif | Lien permanent | Commentaires (10) | Tags : politique, sondage, marine le pen, ps, ump, aubry |