vendredi, 12 novembre 2010

Remanier, remaniement

Pour un type qu’on dit speed, n’agissant que sur coups de tête, Sarkozy pour le moins prend son temps. On devrait (paraît-il) connaître la semaine prochaine la véritable nature du remaniement ministériel annoncé depuis le printemps. Si l’on en croit les bruits qui courent un peu partout, ça risque en effet d’être un sacré remaniement puisque le même est, par les fameux observateurs, donné reconduit, Fillon devant se succéder à lui-même dans le slip du premier ministre. Ce qui serait quand même une sorte de changement, tant tout le monde s’était fait à l’idée qu’il allait partir : le changement ne serait donc qu’une impression de changement, mais à une époque où seule l’impression compte, au fond quelle importance pourrait-on dire ? Et en effet, quel changement !

Dans le milieu strictement politicien, qui croit encore, de toute façon, qui croit sérieusement à cette idée de changement, un changement qui serait dû à M. Chose ou à Mme Machin ? Rien ne serait même in fine plus conforme à l’esprit de l’époque, que ce nouveau Fillon qui, en reconduisant chaque ministre actuel à son poste exact pourrait à son tour créer dans ce vieux pays un bel effet de surprise, en effet. Un changement à l'identique, au secrétaire d'état près.

En attendant d’en connaître comme tout un chacun la teneur, j’ai eu la curiosité d’aller voir ce que le petit Robert disait de ce substantif assez laid à entendre, remaniement. Le terme date de 1690, du bon siècle de Louis XIV et signifie « l’action de remanier, son résultat ». Remanier, lui, formé en 1300 (le bon temps de Philippe le Bel) de re + manier signifie « modifier un ouvrage de l’esprit par un nouveau travail en utilisant les matériaux primitifs». Je ne sais si un gouvernement est un ouvrage de l’esprit, mais je constate que Sarkozy serait en train, consciemment ou non, de renouer avec le sens primitif du terme s’il conserve bien le matériau Fillon. Comme en toute chose il faut connaître l’étymon, je suis allé voir ensuite manier, terme dont la formation nous ramène à l’an 1160, sous le règne de Louis VII le Pieux, l’époux d’Aliénor d’Aquitaine. Manier (de maneir, main) signifie tâter, palper. On voit que, plus on remonte le temps, plus les choses redeviennent concrètes, et presque sensuelles.

Mais au fond, que peut bien nous importer les tripatouillages de la sous-préfecture élyséenne ? Sarkozy « président du G20 » depuis aujourd’hui va nous jouer à nouveau la carte de l’hyperactif omniprésent sur tous les fronts, comme si en bon VRP il faisait à nouveau peau neuve. Je me souviens de sa bobine au JT de mai 1993 lorsque, ministre du budget et porte parole du gouvernement Balladur, il quitte l’école maternelle de Neuilly avec un chiard dans les bras, cerné de micros et de caméras. Changement ?

C’est plutôt bien une lente décomposition, dans la perpétuation spectaculaire d’une même crise, qu’un changement. Nos espérances de changement, qu’elles soient de droite ou de gauche, s’enlisent au fil de septennats devenus quinquennats dans le spectacle du non-changement européen, et dans la pratique généralisée de l’illusion du changement, gestion de crise oblige : pensez que Martine Aubry, fille de Delors, incarne aux yeux des gens un espoir d’alternance…

Remaniement, changement, alternance : me vient à l’esprit ce paragraphe de Chateaubriand qui date de 180 ans.

La bonne littérature, c’est comme le bon vin ; nous sommes alors en 1830 et Charles X, le vieux légitimiste chassé de Paris part en exil à Prague, laissant le trône à Louis Philippe. Ni Sarkozy, ni Aubry, ni Fillon, ni vous ni moi n’étaient encore nés. Ni Debord qui théorisa la société du spectacle, ni Brzezinzski qui théorisa le divertissement. Pour parler de changement, on ne disait pas remaniement ou alternance, on disait Révolution. Et pourtant, déjà :

« Maintenant, qu'était devenu Charles X ? Il cheminait vers son exil, accompagné de ses gardes du corps, surveillé par ses trois commissaires traversant la France sans exciter même la curiosité des paysans qui labouraient leurs sillons sur le bord du grand chemin. Dans deux ou trois petites villes, des mouvements hostiles se manifestèrent ; dans quelques autres, des bourgeois et des femmes donnèrent des signes de pitié. Il faut se souvenir que Bonaparte ne fit pas plus de bruit en se rendant de Fontainebleau à Toulon, que la France ne s'émut pas davantage, et que le gagneur de tant de batailles faillit d'être massacré à Orgon. Dans ce pays fatigué, les plus grands événements ne sont plus que des drames joués pour notre divertissement : ils occupent le spectateur tant que la toile est levée, et, lorsque le rideau tombe, ils ne laissent qu'un vain souvenir. Parfois Charles X et sa famille s'arrêtaient dans de méchantes stations de rouliers pour prendre un repas sur le bout d'une table sale où des charretiers avaient dîné avant lui. Henri V et sa sœur s'amusaient dans la cour avec les poulets et les pigeons de l'auberge. Je l'avais dit : la monarchie s'en allait, et l'on se mettait à la fenêtre pour la voir passer. »

Il est indéniable que le rideau finira par tomber sur ceux qui nous gouvernent aujourd’hui, sans qu’il y ait besoin de tirer la ficelle plus que ça. Laisser simplement du temps filer : comme le temps vint à bout de ceux-là, il viendra aussi à bout de ceux-ci. Indéniable, également, que ceux-ci sur lequel le rideau se lèvera pour que le show continue ne produiront à leur tour qu’une impression de changement, puisque c’est malheureusement la nature même du spectacle de continuer, et que, mine pour mine et masque pour masque, faux-semblants pour faux-semblants, remanier un gouvernement reste plus faisable que remanier le spectacle tout entier.

Louis VII, dit le Jeune ou le Pieux

09:24 Publié dans Aventures post-mortem de la langue française | Lien permanent | Commentaires (12) | Tags : politique, société, sarkozy, presse, france, chateaubriand, littérature, actualité |

mardi, 02 novembre 2010

L'esprit quarante-huitard

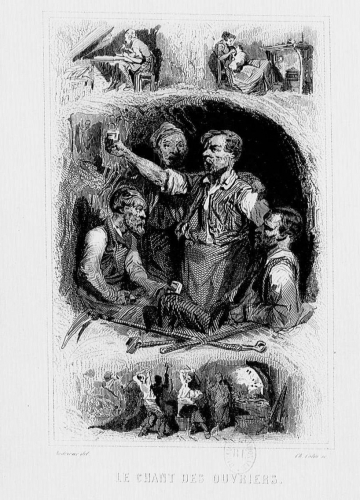

Lorsque retentissent les tout premiers coups de canons de février, Pierre Dupont était déjà l’une des plus éminentes figures des quarante-huitards. En quelques mois, quelques couplets, il en devint rapidement le chantre absolu.

La république, que son oeuvre si populaire à l'époque n'a cessé de célébrer, n'a duré que deux ans, étranglée par le coup d’état de Louis-Napoléon : « Quel contraste, écrivait-il dans la préface du tome IV de ses oeuvres, entre l'époque où l'auteur a débuté par ses chants rustiques, c'est-à-dire en 1846, et celle où nous vivons aujourd'hui en 1859. Une heure en 1848, on put croire que ces théories touchaient à l'application, et ces inéffables rêves se sont brisés sur les roches dures de la réalité...»

Pierre Dupont, réfugié dans sa ville natale, alcoolique, abandonné de la jeunesse, mourut le 24 juillet 1870 à Lyon, un mois et quelques jours avant Sedan et la chute du second Empire, l’avènement de la Troisième République.

Étrange destin que celui de cet homme qui porta si haut le désir d'une génération avant de sombrer dans l'oubli sans connaître l'heure des possibles réparations .

A bien y regarder, la république de Pierre Dupont n’était éloignée que de trois générations, guère plus, de la Grande Révolution, comme le disaient encore avec haine, emphase, désir ou respect les gens du XIXème siècle. Entre « la grande Révolution » et la République de Pierre Dupont, un Empire aussi glorieux qu’éphémère, une Restauration aussi improbable qu’avortée, une Monarchie constitutionnelle aussi inique que corrompue : Pouvons-nous nous représenter vraiment à présent ce que cet idéal, je veux dire l'idéal républicain, a pu représenter pour ces hommes et ces femmes qui, comme lui, ne le connurent que quelques mois ?

Il me semble que c'est impossible.

Impossible sans le secours d'une mémoire vive, celle de la littérature.

Et entre autres oeuvres, parce que le peuple d'alors chantait bien plus qu'il ne lisait, une oeuvre comme celle de Pierre Dupont.

A se replonger dans ces célébrations d'un autre âge des artisanats perdus, des animaux de la ferme, de la rude nécessité du pain, des amours de villages et des élans pour la fraternité, on est d'abord saisi, un peu comme à la lecture du Peuple de Michelet, de l'écart qui nous sépare de ce monde enfoui. République ? Nos ministres, députés, journalistes, sportifs, artistes engagés, syndicalistes, tous n'ont pourtant que ce mot à la bouche.

Qu'est-ce que la République de Pierre Dupont ?

Paris est sorti du tombeau

En renversant la sentinelle,

Radieux comme un Christ nouveau.

Répandons la bonne nouvelle,

Bouches de fer, canons, fusils,

Tambours, clairons, bouches de cuivre,

Apprenez à tous les pays

Comment la France a pu revivre.

(La Jeune République - 1848)

La République, cette reine

Qui donne des leçons aux rois

En trois tours d'horloge a sans peine

Ressuscité tous nos vieux droits.

On se battait pour des réformes,

Pour des semblants de liberté;

Elle a brisé les vaines formes,

Et rétabli son unité.

(La Républicaine, 25 février 1848)

Dans l'oeuvre de Pierre Dupont, la République est à la fois, je ne peux mieux dire, une Allégorie et une Réalité : Allégorie de la Liberté et réalité de l’évènement. Allégorie de la Fraternité, et réalité de la révolution. La deuxième République est encore un idéal, fait de jeunesse, de rêves, d'insouciance face à l'avenir et face au monde. En même temps, elle n'est plus, enfin, et depuis peu, une utopie. On la salue donc par les visages et par les rues, telle la Bonne Nouvelle. Car -pouvons-nous comprendre cela ?-, la République de Pierre Dupont n'a encore ni sang sur les mains, ni mensonges à la bouche. Pas même une arrière-pensée en tête.

D'un mot dur, elle n’est pas encore la salope de Steinlen : nous sommes en 1848.

Le mal, alors, ce n'était que les rois, les prêtres et les empereurs. C’était avant la Commune, la colonisation, Panama, la confiscation puis la mise à sac du régime par les notables et les industriels francs-maçons, la guerre de quatorze, les dévaluations successives du franc, juin 40, la collaboration, les accords de Bretton Woods, Hiroshima, l’exode rural, la guerre froide, la décolonisation, le pétrole, les idées, Joe Dassin, Claude François et Sylvie Vartan, le pétrole encore et toujours, les week-ends meurtriers sur les routes, Giscard, Mitterrand, la vie Auchan, l’argent virtuel, le consumérisme, le communautarisme et les putains de banlieue, Tchernobyl, la couche d’ozone, Zidane, Harry Potter, Loana, Internet, le réchauffement climatique, en un un mot, la République vivait ce qu’on pourrait appeler son âge d’Or, l’âge d’or de la République Française. Et Pierre Dupont pouvait chanter que le vote était sacré.

Pour mieux comprendre et situer cet instant qui ne dura que deux années réelles mais subsista virtuellement durant tout le second empire, écoutons Baudelaire, préfacier enthousiaste des œuvres complètes de Pierre Dupont :

« La révolution de Février activa cette floraison impatiente, et augmenta les vibrations de la corde populaire ; tous les malheurs et toutes les espérances de la Révolution firent écho dans la poésie de Pierre Dupont. »

Cette République décrite telle une vibration, qu'est-elle pour ces hommes d'alors sinon un instant de grâce, je ne trouve d’autre mot pour le nommer...

N’est-ce pas d’ailleurs à cet instant que, de manière toujours abusive, chaque président fait allusion à sa prise de fonction, pour évoquer ses premiers mois de gouvernance ? Relier, renouer, retrouver, le peuple, le peuple, le peuple, tous à l’affût du bon vieux mythe. Et pour donner à ce mythe une coloration spécifique, Mitterrand eut son convoi ridicule au Panthéon, Chirac sa traversée décontractée de Paris, Sarkozy son jogging ankylosé à Brégançon… Il faut bien que la télévision serve à quelque chose...

Glissons.

« A mon avis, Pierre Dupont a été surfait par les uns et réduit plus que de raison par les autres », écrivit l’un de ses critiques (aujourd’hui oublié plus encore que lui-même). Ce constat n'est-il pas davantage évident pour les écrivains politiques que pour les autres ? Et Dieu sait si Pierre Dupont fut un chantre politique. Et Dieu sait si Pierre Dupont est à présent oublié.

Durant le vingtième siècle, la république des notables et celle des élus n’a pu qu’exécrer celle des paysans, des ouvriers et des artisans. C'est sous la pression des évènements internationaux (au premier lieu desquels 1917 et ce qu'on appelle dorénavant l'épisode soviétique), bien plus que sous la pression de la rue, qu'elle a été contrainte d'ouvrir sa bourse et de délivrer des droits sociaux. Depuis la création de l'Europe libérale, depuis l'effondrement du bloc soviétique, combien de mouvements de rues ont eu raison des gouvernants ?

La République qui n'est plus celle de Pierre Dupont a appris à manier les armes de l'autoritarisme et celles de la démagogie. Lorsqu'au moment du vote, elle se souvient avoir besoin du peuple, de quelque parti ou de quelque loge que soient ses élus, ils n’hésitent jamais à recourir au populisme le plus abject, le plus goujat, celui de gauche comme de droite, si c’est le prix à payer pour assurer une réélection ou bien reconquérir le pouvoir.

Relire Pierre Dupont, c’est un peu comme se laver de tous ces miasmes. Ceux du sarkozisme, enfant du chiraquisme, enfant du mitterrandisme, lui-même enfant du gaullisme, pour retrouver l’esprit quarante-huitard, quand la République incarnait à part entière l’espoir du peuple et se présentait aux yeux de tous comme un objet réllement poétique.

Voici la musique et les paroles du Chant des Ouvriers, le chant fameux de la Révolution de 1848. L'oeuvre complète de Pierre Dupont n'a pas été ré-éditée depuis 1862 (Muse populaire, chez Garnier frères.) Je suis en train d'en rassembler les bribes éparses. Ceux qui désirent recevoir par mail les 4 tomes en format PDF peuvent laisser leur adresse mail ICI .

15:20 Publié dans Des poèmes | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : france, politique, lyon, 1848, pierre dupont, révolution de 1848, chant des ouvriers |

mercredi, 27 octobre 2010

Yeux verts

La lucidité sidérante, la logique imparable, le charme ambigu de cette gamine aux jolis yeux verts, âgée tout au plus de seize/dix-sept ans, engagée dans des études littéraires jusqu’au bac, et se préparant ensuite à faire des études de thanatopracteur parce qu’au moins disait-elle d’une voix fraîche, presque gourmande, « j’aurais toujours du travail.. »

22:06 Publié dans Sur le vif | Lien permanent | Commentaires (17) | Tags : politique, france, société |

mardi, 26 octobre 2010

La ligne blanche,

Me disait-il. Il y avait naguère comme deux mondes antagonistes, aussi faux l’un que l’autre mais qui s’équilibraient l’un l’autre et permettaient aux gens de vivre dans un espace commun. Mais désormais, il n’y a rien, qu’une ligne droite, cette ligne tracée par le capitalisme, comme une ligne de fuite, et que tous suivent. Et de chaque côté de la ligne, plus rien n’est éclairé, ni derrière, ni devant, alors ils vont.

Continuait-il

Il a fait toutes les manifs et ce que j’apprécie chez lui, c’est qu’il n’est pas dans l’auto-persuasion ni dans la fierté ou le moralisme de tant d’autres, ni dans leur machinisme, mais… « ça va arriver, me dit-il, ça peut arriver à n’importe quel moment, cette chose (il frotte le bout de ses pouces contre les phalanges de ses index) – quoi ? Le grand soir, je fais, presque ironique ?

Mais c’est à cause de cette ligne, qu’il me répond, il ne peut pas encore pendant des années n’y avoir qu’elle, tu vois, il la figure avec ses deux mains parallèles, d’un geste vif devant son visage vers le mien - je vois - alors je te dis pas que ça va se passer comme ça, jeudi ou la semaine prochaine, mais ce qui est sûr, c’est que ça va a-de-ve-nir, parce que ça dépasse complètement cette histoire de retraites et ni Sarkozy ni les soc'es, n’y peuvent mais, ni les syndicats non plus, ça va arriver à cause de cette ligne qui trace comme un cheval sans guide, qui ne sait plus où elle va, qui peut pas continuer comme ça…

Si, le mur, je pense. C’est peut-être ça qu’il veut dire. L'envie. Et qu’avant de rentrer dedans, plutôt que d’entendre crisser les pneus sur le grain du goudron toute sa vie, une stridence à s’en crever l’ouïe, c’est sauter de la bagnole qu’il faudrait, d'un coup, le laisser se viander comme un vieux machin en tôle qui vaut pas plus qu'une bagnole, le système, et manger l'asphalte, c'est comme ça qu'on dit ? mordre la poussière ? oui, non, sait-il ? sais-je ? qui sait …

18:42 Publié dans Des nuits et des jours... | Lien permanent | Commentaires (12) | Tags : politique, littérature, france, société, actualité, réforme, retraites |

samedi, 23 octobre 2010

Le p'tit bois d'Montout

Il n’y a pas qu’à Bellecour que ça casse : Sur le Montout, il y avait un petit bois de même surface que la place dont on a beaucoup parlé cette semaine....

Ce petit bois vient d’être éradiqué, suite à une convention établie entre son propriétaire, la Communauté urbaine de Lyon, et la société foncière du Montout : L’Olympique lyonnais ayant projeté d'aménager sur cet emplacement son OL Land, de nombreux sites archéologiques étant basés sur ce secteur, une mise à la disposition temporaire des terrains supportant cette réalisation de diagnostics a été décrétée par monsieur le préfet, pour permettre le diagnostic archéologique qui se déroulera en deux tranches.

Exit, donc, le petit bois, place aux infrastructures : Dans ladite convention, on peut lire que le grand stade « doit être opérationnel en 2013 », qu’il sera de nature « à participer au rayonnement de l’agglomération », qu’il collaborera enfin « à l’offre d’intérêt général permettant à la France de disposer dès 2014 de grandes enceintes permettant de participer à l’Euro », and so, and so…

Au même moment, le futur hôtel de luxe /hôtel-Dieu, destiné à abriter les gracieuses majestés des footballeurs qui viendront disputer les joutes planétaires ainsi que leurs épatantes cours, fermait définitivement ses portes sur des siècles d'histoire. Des infirmières des Hospices Civils en grève (HCL dont le patron est Gérard Collomb), distribuaient des tracts dans la rue, sur lesquels elles expliquaient qu'on profitait de ce transfert pour leur retirer à partir du 1er janvier 2011 des primes de nuit soudainement jugées non statutaires...

Ni Collomb ni Aulas ne toucheront, certes, à celles des footballeurs...

12:50 Publié dans Sur le vif | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : football, ol, lyon, politique, gérard collomb, bois de montout, décines |

jeudi, 21 octobre 2010

Une autre histoire ?

Tu voulais traverser l’obstacle

Et fracasser le mur

Et que ton cri portât loin

Mais l’élan figé en spectacle

Saigne sur

Le drapeau dans ta main

On a paraphé d’autres murs

En papier

Et murmuré d’autres traités

Bien plus durs

Qu'il faudrait percer de ta cible

Dès demain

Malgré les accords indicibles

Des quotidiens

06:22 | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : mur de berlin, europe, politique, actualité |

mercredi, 20 octobre 2010

L'opinion qui n'existe pas.

Dès 8 heures du matin, ça commence par des poubelles en feu non loin de l’Hôtel de Ville. Des rassemblements de « jeunes ». Des passants allant travailler. Des CRS en alerte. Des flics en civils.

Et bien vite, au fur et à mesure que la matinée avance, dégénérescence. Dans les métros qui traversent la presqu’île la même annonce : « A la demande des forces de l’ordre et pour votre sécurité, le métro de s’arrêtera pas aux stations Bellecour, Saint-Jean Guillotière… » Le centre-ville est bloqué… Fumigènes. SMS. Abribus en éclats. Charges de CRS. Les enfants veulent regarder par la fenêtre. Mais on ferme les fenêtres à cause de l’odeur des gaz

Dans les principales artères de la presqu’île (République et Victor Hugo) et les rues adjacentes, sous la surveillance des nombreuses caméras, ça galope, ça castagne, ça flambe, ça pille : voitures et motos retournées, incendiées, vitrines brisées, boutiques pillées.

Aux fenêtres et balcons des immeubles des riverains éberlués filment photographient, la banlieue hard en train de faire ses courses. Des images pour you tube.

Les commerçants les plus sages ont déjà abattu leurs rideaux de fer, la Fnac ses grilles; les bijoutiers rangé toute leur camelote.

Derrière les façades des immeubles haussmanniens, chez les avocats, chez les notaires, chez les médecins, dans les restaurants, les banques, la vie normale se poursuit. Ce sont des univers qui se frôlent sans même humer leurs couleurs respectives. Etrangeté totale de ce centre ville où la journée de chacun se déroule : le quotidien le plus banal pour certains, la scène d’émeute pour d’autres, en un même scénario au surréalisme vain, dans ce quartier quadrillé et à présent survolé d’hélicoptères, sur ces trottoirs sillonnées de loubards, de passants, de CRS, de lycéens. On ferme un accès. Puis un autre. Pendant ce temps, la manif a poursuivi sa route et s’est dispersé. On ne sait trop où la conscience politique des uns et des autres s’est fourvoyé. Pendant ce temps, l’OL d’Aulas se prépare à jouer sa qualification pour les huitièmes de la Champions's league à Gerland, non loin de là. Du sérieux, ça. « Benfica dans la révolution française » a titré A Bola, l’Equipe des portugais. On y lit que le match n'est pour l'instant pas remis en cause dans « une cité en feu et en sang ». C’est certes très hyperbolique : et c’est aussi en partie vrai. Du moins pour le feu. Dans la presse, aussi, deux mondes se croisent, se juxtaposent et, in fine, s’annulent. L’humanité, lyrique jusqu’au grotesque, car dans la société du spectacle, le lyrisme appliqué à l'info devient à son image, titrait l’autre jour « la force du peuple ». Demain, gouvernement et syndicats continueront à s’étriper pour savoir de quelle côté les soixante pour cent d'approbation ou de désapprobation del’opinion publique pour ce mouvement va basculer... Cette fameuse opinion publique, dont Bourdieu a dit un jour -s'en rappeler est-il encore possible ?- qu’elle n’existe pas...

08:59 Publié dans Sur le vif | Lien permanent | Commentaires (25) | Tags : casseurs, manifs, lyon, politique, france, société, retraites, football, opinion publique |

dimanche, 17 octobre 2010

Lieu planétaire et espace universel

Si j’en crois les poètes, ce qui caractérise le lieu, c’est le rapport privilégié qui s’est tissé, grâce au langage, entre l’infini de l’espace et les contours limités que j’en perçois autour de moi. Le lieu, c’est l’espace dont, par le verbe, j’ai fait un logis à un moment ou à un autre de mon histoire: toutes les pistes de ma mémoire recréent ainsi pour moi des lieux dont la réalité me fut un jour un bien aussi précieux qu’obsédant : un corridor, l’entrée d’un magasin, le coin d’une rue, le bord d’une rivière ; tels sont les lieux proustiens, instance de la mémoire conçue par la parole, susceptibles de devenir de véritables pays : « Balbec, Venise, Florence, dans l’intérieur desquels avait fini par s’accumuler le désir que m’avaient inspiré les lieux qu’ils désignaient »[1] . Le poète Yves Bonnefoy a souvent usé de jolis mots, de mots soigneux, pour désigner cela : le mot demeure. Le mot château. Le mot terrasse. Car n’est-ce pas ce que nous demandons à l’espace, dès lors que nous le nommons nôtre, un beau matin : qu’en devenant un lieu, il parvienne à offrir à notre effroi face à l’inconnu, face à l’innommable, face à l’indicible, cette demeure où vivre, ce château comme refuge, cette terrasse comme consolation ?

Pourtant ce lieu premier, celui que Bonnefoy appelle le lieu natal, ne s’est jamais contenté de n’être qu’un lieu identitaire et clos sur lui-même. Si j’en crois la poésie, des aèdes de la Grèce antique à Hölderlin, parce qu’il était relié à d’autres par des paysages, le lieu a toujours exigé également de tendre sa route à l’universel. Et donc, sur le sol du lieu natal, parce que quelques paroles l’avaient, là, rassuré, l’être humain faisait son premier pas vers l’appréhension à la fois désireuse et peureuse de ce qui l’entourait, et ce, jusqu’aux limites de ce qu’il percevait. Vivre en une demeure véritable a donc toujours été une expérience d’abord sensuelle, puis intellectuelle : celle qu’en un lieu (locus) un individu fait de l’univers tout entier, du plus proche au plus lointain, du plus concret au plus abstrait , de ce qu’il peut voir, entendre et goûter, à ce qu’il peut réfléchir. L’expérience du lieu est ainsi à la fois particulière et universelle : voilà pourquoi le pays a toujours été un espace avant tout littéraire, dont la littérature a toujours été plus apte que la peinture, la photographie ou le cinéma à rendre compte. « Rien n’est plus difficile que de prendre conscience d’un pays, de son ciel et de ses horizons, affirme Bernanos : il y faut énormément de littérature»[2]

L’espace, au contraire du lieu, se présente à moi sous un jour géographique, scientifique, administratif, juridique, pictural, climatique – tout ce qu’on voudra, tout, sauf littéraire. L’espace n’est pas nommé. J’ai pourtant bien besoin d’espace, certes : ne parle-t-on pas d’espace vital ? Mais à condition que cet espace soit circoncis dans un lieu défini. Que cet espace soit un périmètre dans mon lieu. Sorti de cet espace dans lequel voluptueusement je m’étire, l’espace ne reste qu’un concept, une simple abstraction pour mathématicien-philosophe, physicien-astronome ou intermittent de l’aventure. Certes, lorsqu’il était peuplé de dieux, l’espace ouvrait encore aux hommes quelques portes sur l’Univers. L’espace était alors un lieu foisonnant de chimères, tout en alcôves et en recoins mythologiques, un véritable lieu, oui, dans lequel se jouaient les scènes les plus cruelles et les plus tendres. Mais depuis que la science nous a démontré que l’espace était vide de dieux, depuis que la technique en a parachevé sa clinique exploration, nous avons compris à quel point ce cosmos vide est tout le contraire d’un séjour, d’une demeure, d’une terrasse, d’unpays. Cet infini a-t-il d’ailleurs jamais été, comme le doux foyer ou la tendre patrie, hanté par les mânes, ni vraiment raconté par les poètes ?

« La conquête de l’espace par l’homme a-t-elle augmenté ou diminué sa dimension ? »[3] s’interroge Hannah Arendt. Elle aura, en tous cas, singulièrement remodelé les lieux qu’à grand peine, nous nous étions aménagés sur Terre. Désormais, le concept récent de mondialisation nous assigne en effet comme séjour un lieu redimensionné en village global, sectorisé en zones d’influences, géré par des spécialistes en tous genres, livré à une économie que nul ne maîtrise, médiatisé à outrance et exclusivement limité à la croûte de cette seule planète. Mais sur cette boule endiablée, qui donc possède encore un lieu où naître, un lieu où durer, et un lieu où mourir ? De maternités en crématoires, sommes-nous même encore désirables, le temps d’une existence entière, en un quelconque de ces points à d’autres reliés, une quelconque de ces places, à d’autres confondues, de ces endroits concurrents qui forment à notre insu l’espace planétaire et la représentation qu’on nous en livre ? Le grand lieu de l’aventure a disparu de la Terre qui meurt de nos extravagances, que balaient nos satellites et parcourent nos réseaux. Le lieu du séjour, le pays, qu’en reste-t-il, en chaque recoin du monde ? Il ne peut devenir, lorsqu’il survit avec ses particularités culturelles propres, que ce qu’une périphrase de la novlangue contemporaine appelle dorénavant un « lieu patrimonial »

Depuis 1978, date de la première réunion du Comité du Patrimoine Mondial, 878 « biens » ont été inscrits sur la Liste du Patrimoine Mondial de l’Unesco. [4] Il serait fastidieux d’énumérer ici la mosaïque de ces « biens », tantôt culturels (sites ou villes), naturels (parcs ou réserves protégés) qui, désormais, sont saupoudrés sur les cinq continents. On se contentera simplement de rappeler les perspectives : il s’agit de transformer un certain nombre de lieux autonomes en espaces significatifs de la variété culturelle, dans une stratégie globale de représentation de « notre monde », c'est-à-dire de notre planète. Chaque territoire classé se retrouve réglementé comme jamais, et, selon la logique de la double pensée qui permet de fondre en une seule deux thèses normalement incompatibles, protégé et pillé à la fois : Cette conception du lieu patrimonial n’est pas sans rappeler celle du lieu de mémoire ou bien du lieu de commémoration. On lui doit d’avoir induit au sein de l’espace local une représentation nouvelle, celle d’espace planétaire.

C’est ainsi que nos lieux concrets, intimes et privés, aux mètres carrés de plus en plus uniformes et de plus en plus onéreux, se sont retrouvés agglomérés ou imbriqués, au fil du temps et selon les cas, à des territoires plus vastes et à des espaces plus abstraits, que leur subliminale appartenance à « l’humanité » investissait d’une autorité quelque peu irrationnelle. Devant une telle autorité, l’individu lambda n’a pu que respectueusement s’incliner : En ces enclos nous existons, devenus chez nous plus passants, plus touristes, qu’habitants. L’esprit saturé d’images issues d’autres lieux, nous n’habitons d’ailleurs qu’à moitié celui où nous vivons, comme nous ne nous aventurons plus guère dans ceux qu’épisodiquement, nous visitons, l’appareil numérique au poignet. Comme si la conquête de l’espace- non pas celle des fusées, mais celle de chacun d’entre nous - avait bel et bien assigné à cette humanité un logis commun, celui de la planète, et qu’entre le sédentaire et le nomade, une nouvelle espèce de terrien délocalisé jusqu’à l’insignifiance soit apparue. Que la dimension de cette Terre soit assimilable à celle d’un lieu vaste ou à celle d’un espace restreint, quelle importance, puisque en-dehors de ce lieu planétaire surpeuplé, n’existe plus, dorénavant, le moindre espace à vocation universelle et que partout est entretenue la confusion entre le sentiment de l’universel et la conscience du planétaire ?

C’est ainsi que le lieu natal, point d’origine à partir duquel chaque homme lançait, jadis, sa pensée à l’assaut de l’univers, s’est réduit à n’être qu’un espace commercialisé et rendu de plus en plus abstrait – un non-lieu, se plaisent à dire certains. Serions-nous, au sens propre, délogés ? Comment, dès lors, ne pas entendre avec beaucoup d’amitié, mais non sans une certaine mélancolie, ce qui soupire encore en cette strophe d’Yves Bonnefoy :

« Comment faire pour que vieillir, ce soit renaître,

Pour que la maison s’ouvre, de l’intérieur,

Pour que ce ne soit pas que la mort qui pousse

Dehors celui qui demandait un lieu natal ?[5]

Cet article, a été écrit pour CONDUCTEUR-PASSAGER, et a déjà été publié en octobre 2009.

[1] Proust, Du côté de chez Swann, « Noms de pays : le nom. »

[2] Bernanos, La France contre les robots

[3] Hannah Arendt, « La conquête de l’espace et la dimension de l’homme », in La Crise de la culture

[4] La liste du centre du patrimoine mondial de l’Unesco comprend 878 biens, dont 679 biens culturels, 174 naturels et 25 mixtes, répartis dans 145 états. Depuis novembre 2007, 185 Etats-parties ont ratifié la convention du Patrimoine mondial

[5] Bonnefoy, « La Maison natale », in Les Planches Courbes,

12:22 Publié dans Aventures post-mortem de la langue française | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : patrimoine, littérature, société, france, politique |

vendredi, 15 octobre 2010

Blocus au lycée.

Depuis deux jours, des « jeunes », comme on dit en novlangue, font le « blocus » devant le lycée. Cela se passe, parait-il, dans toute la France. Enfin, dans les grands « centres urbains », comme on dit encore en novlangue. Le scénario est partout le même ; ils arrivent vers neuf heures. Ils ne sont guère plus d’une cinquantaine. Ils sont cagoulés. Ils sont d’un LEP voisin, ou carrément déscolarisés. Parmi eux, quelques lycéens exaltés. Mais très peu. Ils arrêtent à midi. Reviennent vers quatorze heures. Le paysage est tout autour terriblement banlieue. Ou parfois centre-ville.

Ils bloquent à vrai dire sans bloquer. Par intermittence. Le temps que CRS et caméras arrivent. Les uns pour parachever l’image, les autres pour la filmer.

Entre temps, il y a des insultes, des jets d’œufs ou de pierres. On évacue les concierges quand ça pleut trop sur le toit des loges. Parfois, on fait cramer deux trois poubelles, au pire une voiture. De ci de là, un proviseur ou un professeur qui s’impose ou s’interpose se ramasse un coup sur la gueule. On se meut au gré des SMS et portables, par bans agiles. Télé-transportables.

A l’intérieur des bâtiments, les cours se déroulent, comme si, de tout ça, rien n’était.

Pendant ce temps là, les lycéens (les vrais) qui ont saisi l'aubaine pour faire sauter les cours sont partis défiler en cortèges épars dans le centre-ville. Certains se retrouvent soudain nez-à-nez avec des « casseurs », comme on dit en novlangue, ou bien avec les CRS qui les coursent. De temps en temps, une vitrine claque et le magasin est pillé. C'est jeté. C'est peu parlé. Et pas pensé.

Le pourquoi du comment on en est arrivé là n’est jamais évoqué. On reste dans le pur local.

Rien attendre de la classe politique, rien. Ni des démagos ou des cyniques de gauche, ni des cyniques ou des démagos de droite. Chiasme.

Pas non plus des journalistes, eux, à l’affût du premier dérapage. Garde à vous généralisé ! Tout le monde est au commentaire absent ; des faits, rien que des faits, des chiffres, rien que des chiffres. De la statistique comptable. Du fait avéré. Du réel...

On appelle ça un « mouvement lycéen qui se joint au mouvement social». Ce n’est que l’expression de la dissolution commune du social et du lycéen, que le cynisme de chaque bord a laissé se parachever, et dont la jeunesse, celle qui participe aux monômes bon enfant autant que celle qui cherche à en découdre et à piller, fait l’expérience simultanée. Pour les uns une rigolade. Pour les autres un dépucelage. Leur entrée sur la scène du Brave new world, où le monde n'est pas pur et la jeunesse pas non plus innocente : Il fallait bien qu’elle arrivât un jour, n'est-ce pas, dit la patronne du bar en torchant un verre, et regardant passer les émeutes.

Lyon, centre-ville, cet après midi

21:50 Publié dans Lieux communs | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : manifestation, politique, société, retraites, ps, france, ump, lycéens |