jeudi, 14 juin 2012

La décadence de Guignol

Puisque nous parlions du père Thomas dimanche, et que nous sommes entre deux tours de législatives, voici un témoignage précieux sur le caveau Guignol du passage de l’Argue à Lyon, et de manière plus large sur la teneur polémique de l’esprit lyonnais, comme on a pu dire à l’époque. Le texte date de 1912.

Il y a foule au passage de l’Argue. L’affiche promet une revue. Salle étroite, au plafond bas, culotté par la fumée des pipes. Les murs s’adornent de fresques sans prétention : l’Ile-barbe, les aqueducs de Beaunant et la place du Gros-Caillou, traités d’un pinceau primitif, à la moderne, font les frais essentiels de cette décoration.

Mais le public n’a d’yeux que pour le théâtre, où « huit décors neufs et quatre-vingt personnages » affirment la munificence d’un impresario qui ne recule évidemment « devant nul sacrifice ». Les changements à vue, les jeux de lumière et les apothéoses se succèdent, ébahissent une assistance qu’on peut croire blasée par les raffinements des théâtres subventionnés et par le luxe des Kursaals.

Depetits cris de femmes chatouillées et des rires gras précisent le caractère du spectacle. Ce Guignol n’est pas pour les enfants. Que les nourrices, elles-mêmes, se gardent d’y rencontrer les militaires : il n’en faudrait pas davantage pour faire tourner leur lait.

Guignol, compère, arbore sur son cotivet un feutre provocant, et son complet marron sort évidemment de la Belle Jardinière. Son linge arrive de Londres. Sa cravate fait concurrence à celle de l’excellent dessinateur Fargeot, l’homme le mieux cravaté de Lyon, comme chacun sait. La commère, qui représente la Presse lyonnaise, est une superbe poupée rose et blonde, couverte de mousseline et de soie. Où-es-tu, brave Madelon, orgueil de nos souvenirs ? Par-dessus quels moulins as-tu jeté ton canezou, ton pet-en l’air de calicot et ton bonnet à tuyaux ? Gnafron laissant au journaliste Bibi les exubérances de la trogne, devient un ivrogne convenable, un viveur élégamment éméché, vêtu d’une impeccable redingote et coiffé d’un dix-huit reflets à la mode.

Ces trois protagonistes nous débitent les potins du jour, nous présentent le succès de l’année. Successivement nous voyons défiler les balcons fleuris, l’Armée du salut, les Ondines, les Aéroplanes, la nouvelle gare des Brotteaux, les briquets automatiques, le four crématoire, l’ermite du Mont-Cindre, M Vial de Vaise, les WC souterrains, que sais-je encore ?

Les actualités sont personnifiées par d’accortes marionnettes qui nous en débitent de vertes, avec leurs petits airs de ne pas y toucher, ne regrettant que d’être en bois et de ne pouvoir -pour cause – nous montrer leurs jambes.

Il faut entendre ces mots à double entente, ces refrains pimentés et ces dialogues polissons, sortir de ces lèvres impassibles, jaillir de ces faces où rien ne trésaille, où pas une fibre ne s’émeut pour dénoncer une pudeur ou nous indiquer une réticence ; il faut voir ces gestes étroits et monotones, faits pour accompagner des sentiments moyens, ponctuer des répliques excessives, des phrases qui n’ont d’ordinaire pour excuse que la verve du corps souple et la gaîté d’un bras spirituel ; il faut, dis-je, entendre et voir ce Guignol pour connaître la saveur de l’humanité toute crue.

Et, sortant de là, j’ai renouvelé pour mon compte la prosopopée de Fabricius :

« O père Mourguet, ô père Thomas, qu’eussent pensé vos grandes âmes si pour votre malheur, rappelés à la vie, vous eussiez vu la scène pompeuse de ce théâtre créé par vos mains ? Dieu ! eussiez-vous dit, quel est ce langage étranger ? Quelles sont ces pièces efféminées ? Que signifient ces décors, ces clinquants et ces lumières ? Ce n’est plus la Croix-Rousse, c’est Montmartre qui vous amuse ! Ce sont des rhéteurs qui vous égaient ! Les dépouilles de Guignol sont la proie des chansonniers… »

Mais ces lamentations se perdraient dans le désert. Et les deux grandes ombres s’indigneraient vainement. Qui se souvient aujourd’hui du Guignol de la rue Noire, de l’allée des Brotteaux ou du Caveau des Célestins ? du vrai Guignol guignolant que créèrent de toutes pièces, vers l’an 1845, ces deux hommes de génie auxquels on n’a point élevé de statue ? Qui se rappelle du type de canut gouailleur et bon enfant, quelque peu bambocheur, à la fois naïf et sceptique ; pratique aussi, mais serviable, et toujours joyeux, dans le bonheur comme dans l’infortune, que nos pères applaudirent en foule dans la petite baraque du pont Morand ?

Qui se rappelle ? … Mais il n’y a plus ni canuts, ni Guignol. Il n’y a plus que le café-concert.

Marrons de Lyon, Henri Béraud, 1912

05:55 Publié dans Des pièces de théâtre | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : théâtre, guignol, passage de l'argue, lyon, politique, satire, polémique, béraud, littérature |

lundi, 11 juin 2012

Subway - station Bloy Bellecour

Mon premier voyage en métro. Travail gigantesque, j’y consens, et même non dénué d’une certaine beauté souterraine ; mais bruit infernal, danger certain, mort probable – et quelle mort ! – toutes les fois qu’on descend dans ces catacombes. Impression de la fin des sources, de la fin des bois frissonnants, des aubes et des crépuscules dans les prairies du Paradis. Impression de la fin de l’âme humaine.

Léon Bloy,15 février 1904 - Journal .

Station Bellecour (Lyon) en construction (1976)

00:00 Publié dans Bouffez du Lyon | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, station bellecour, lyon, léon bloy |

dimanche, 10 juin 2012

Le vrai crâne de Gnafron

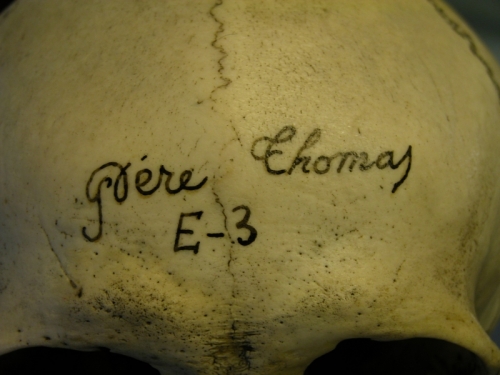

J’avais écrit en 2009 un billet sur le personnage du Père Thomas, dont Laurent Mourguet se serait inspiré pour créer son personnage de Gnafron. Je viens de recevoir de la part de JC Neidhardt, conservateur du musée d’anatomie de Lyon à l’Université Lyon I ces quelques compléments d’informations sur le sort réservé par la postérité au squelette du père Thomas, ainsi que quatre documents iconographiques susceptibles d’intéresser le lecteur :

musée d'anatomie, Université Lyon I, Lyon

« J'ai été très intéressé par votre article sur cette figure lyonnaise que fut le père Thomas. Je voulais revenir sur la fin de votre texte dans lequel vous parlez de son corps qui aurait été disséqué et dont le squelette aurait été préparé en vue de servir à la formation des étudiants en médecine. Je souhaitais préciser que c'était le sort habituel réservé aux malades décédés à l'hôtel-Dieu de Lyon ou à la Charité. Les familles, sans grands moyens, abandonnaient en général les corps des défunts à l'hôpital pour ne pas avoir à supporter les frais d'inhumation. Ces corps servaient ensuite à la dissection et à la répétition d'opérations, ce qui était très utile à une époque ou la rapidité et la précision du geste étaient primordiaux en raison de l'absence d'anesthésie (avant 1846). Pour ce qui est du corps du père Thomas, celui-ci a en effet été livré au scalpel mais de toute évidence le squelette entier n'a pas été traité et monté.

A mon avis, seul le crâne a été récupéré, non pas en raison de l'identité du propriétaire mais en raison d'une pathologie bien particulière observée lors de la dissection.

Pour être plus précis, nous avons entrepris cette année d'inventorier et de restaurer les crânes inscrits dans l'inventaire des collections de la Société de Médecine de Lyon, en les nettoyant tout d'abord et en retraçant à la plume les inscriptions parfois altérées figurant sur un certain nombre d'entre eux. Nous disposons d'une série de 6 crânes inventoriés E1 à E6 et catalogués comme présentant une persistance de la suture frontale moyenne. Le crâne inventorié sous le N E3 portait des inscriptions à la plume à savoir père Thomas sur l'os frontal , Père Thomas - mime, conteur populaire sur le pariétal droit et à nouveau Père Thomas sur le temporal droit. Il s'agit très probablement du crâne de Gnafron !

L'inventaire des collections de la Société de Médecine de Lyon a été édité en 1863 et correspond au dépôt des pièces réalisées en 1854 par ladite Société à l'école préparatoire de médecine de Lyon. Avant 1854 ces pièces étaient rassemblées au siège de la société qui se trouvait au Palais de Arts, actuellement musée des beaux arts de Lyon.

Lorsque je disais que le squelette n'avait pas été remonté après traitement, c'est parce qu'il existe une constante dans ce genre d'opération. Lorsqu'un squelette est préparé il faut pouvoir le fixer sur une potence et ils présentent donc tous un orifice sur le sommet du crâne. Celui-ci n'a pas cette marque.

Nous avons aussi entre autres curiosités les deux masques mortuaires originaux de Jacquard (l'un avec la marque d'une paralysie faciale et l'autre avec les traits reposés) et un squelette présentant un rachitisme majeur qui me cause quelques soucis dans la mesure ou je n'arrive pas à trouver de renseignements le concernant... celui d'Eugène Hullin mort à Lyon le 13 décembre 1904 à 44 ans qui exerçait la profession de chanteur des rues »

photo du musée d'Anatomie, Université Lyon I

00:05 | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : gnafron, père thomas, musée d'anatomie, lyon, marionnettes, théâtre |

Le Père Thomas

Le premier à évoquer le Père Thomas aura été Léon Boitel (Lyon vu de Fourvière, 1833). "C'est le Molière des ouvriers et des cuisinières, des conscrits et des bonnes d'enfants", écrit-il. Comme Laurent Mourguet, dont il fut un temps le partenaire, le père Thomas interpréta en effet bon nombre de pièces, dont rien ne demeure puisque, comme Mourguet, il était probablement illettré. Lorsque Boitel lui rend cet hommage, dans un chapitre entier de ce qui est aujourd'hui considéré comme l'un des ouvrages d'histoire locale de tout premier plan, Thomas vivait encore, pour seulement deux années. Nizier du Puispelu (Clair Tisseur) cause également de ce vieux saltimbanque qui marqua décidément ceux qui assistèrent à ses numéros de rues, dans un chapitre de « De viris illustribus lugduni » (Les Oisivetés du Sieur Puitspelu, 1896) : et pas n'importe quel chapitre : le premier. "De Thomas aux autres marchands d'orviétan ou aux bateleurs qui opéraient sur les places de Lyon, il y avait la distance d'Homère aux poétaillons d'aujourd'hui", remarque-t-il. Le compliment n'est pas mince.

On l'aura beaucoup répété, c'est Thomas qui aurait été l'inspirateur de Gnafron, lorsqu'il accompagnait Laurent Mourguet aux Brotteaux, dans ce qu'on appelait alors la Grande Allée. La petite histoire précise que c'est en raison des retards trop nombreux de Thomas que Mourguet eut l'idée de créer une marionnette à sa ressemblance, afin de faire patienter le public en attendant l'arrivée du compère pochard. Et lorsqu'il s'aperçut qu'il avait plus de succès avec la marionnette qu'avec l'original, il fabriqua Guignol à sa propre effigie.

Thomas débuta sa carrière armé d'une trompette et un violon. Il chantait des chansons populaires qu'il réadaptait le plus souvent à sa sauce, et dans lesquelles il glissait des dialogues de bonnes femmes. Il s'était rendu très célèbre avec une chanson, La Bourbonnaise, que le populaire avait tourné contre la DuBarry. Lorsqu'il chantait et improvisait ainsi, il portait un habit à brandebourgs, une grosse montre et un chapeau à petites ailes, arrondi par le dessus. Il faisait également la pantomime et improvisait ses piécettes fort irrévérencieuses, si l'on en croit les témoins de l'époque. Né en 1773, Thomas eut vingt ans sous la Terreur, trente sous Napoléon, quarante sous la Restauration, et vécut ses derniers jours durant la Monarchie de Juillet : il lui fallut donc composer avec tous ces régimes, et tourner avec diplomatie ses diatribes en fonction des saisons. Splendeur et misères de l'intermittence :

En quatre-vingt douze

Ah comme on se blouse !

On voyait tout rouge

Au nom de la Loi !

Mais en l’an quatorze

C’est bien autre chose

On voit tout en rose

Sous notre bon Roi.

A quelques mois de distance, Thomas chantera, raconte Puitspelu, ces couplets différents :

Et gai, gai, le roi Louis

Est de retour en France,

Et gai, gai, le roi Louis

Est rentré dans Paris...

Bon, bon Napoléon

Est de retour en France

Bon, bon Napoléon

Revient dans sa maison.

De son vrai nom Lambert Grégoire Ladré, il était né à Givet dans les Ardennes, avait rejoint Paris avec ses parents. A dix-sept ans, il avait commencé son métier de bateleur au Palais Royal, là même où Diderot évoque si brillamment sa rencontre avec le fameux neveu de Rameau. Avant de s'installer à Lyon, Thomas avait poussé sa roulotte en province, dans le bordelais et le clermontois. Durant cet hiver glacial de 1835, les derniers jours de Thomas furent douloureux. Les émeutes de 1831 et 1834 avaient plongé dans la crise la fabrique et renforcé considérablement les forces de police. Bateleurs, forains, camelots et saltimbanques n'avaient plus le même droit de cité sur la voie publique. A Thomas cependant, en raison de sa notoriété et de son âge, on accorda une sorte de passe-droit : un théâtre, place Le Viste, qui tenait plus de la baraque foraine. Mais ce mois de décembre fut frigorifique. Atteint d’un catarrhe pulmonaire, Thomas prit une bronchite chronique et mourut quasiment dans la rue, comme les SDF du temps présent. On le porta à l'hôpital les pieds gelés, à l'article de la mort. Il rendit l'âme la veille de Noël 1835. Un médecin le disséqua et récupéra son squelette qui poursuivit probablement la carrière de saltimbanque de son infortuné propriétaire - si tant est vrai qu'un prolétaire ne possède que son tas d'os - pour les besoins de l'éducation des étudiants en médecine, fils des notables de la ville qui, enfants, avaient mêlé leurs rires à ses notes de violon.

photo du musée d'Anatomie, Université Lyon I

00:05 Publié dans Des inconnus illustres | Lien permanent | Commentaires (20) | Tags : père thomas, léon boitel, lyon, gnafron, littérature, théâtre, culture |

samedi, 09 juin 2012

Ce soir, osez Cyrano

Pour une fois que le théâtre étudiant est à l’honneur dans cette ville où Maréchal et Planchon firent leur début, on se doit de le saluer. Disons le tout de suite, je ne suis pas un fan de Cyrano et je n’irai pas voir celui de Torreton la saison prochaine aux Célestins. Pour moi, Cyrano, c’est le Ben-Hur du drame romantique, l’Autant en emporte le vent de la scène parisienne. Y règne une tradition française du mot d’esprit que je n’aime pas, parce que (chez Rostand comme ailleurs) sa rhétorique convenue me laisse de glace. Eh bien ça tombe bien : c’est précisément Cyrano que les étudiants du groupe OSE (organisation du spectacle étudiant) ont choisi de monter, ce qui me laissait d'autant plus libre pour juger leur création. Et j’ai passé une excellente soirée.

L’histoire de Roxane, Christian et Cyrano sert de fil conducteur et de prétexte à un enchaînement de tableaux spectaculaires où se mêlent théâtre, combats, chants, danses. Just a gigolo, Ruby Tuesday et Laschia chio pianga trouvent ainsi leur place parmi les alexandrins de Rostand, et dans le fil tendu d’une narration de deux heures trente qu’on ne voit ainsi pas passer. Autour de Quentin Grenet, président de l’association, adaptateur et acteur jouant le personnage de Cyrano, ils sont une trentaine, bourrés d’enthousiasme et de talent, qui jouent la comédie, chantent, dansent. Les maquilleuses et costumières sont également des étudiantes venues de Sup de Mode. Dans un bel esprit de troupe, tous honorent ainsi avec bonheur les objectifs de l’association : « créer des spectacles par et pour les étudiants lyonnais et les jouer sur des campus ou sur des grandes scènes ». Celle de la Bourse du Travail en est une. Elle était hier presque pleine, il faudrait ce soir qu’elle le soit entièrement Les bénéfices générés par les deux soirées seront reversés à l’UNAFAM, une association qui vient en aide aux familles et amis de malades psychiques. Pour ma part, je souhaite longue vie à cette production, qui mérite de survivre à ces deux jours qui l’ont vu naître.

Bourse du Travail - Salle Albert-Thomas : 205 place Guichard, Lyon 3e. 04786011 77.

Dernière samedi 9 juin 2012 à 20 heures. De 5 à 10 euros.

02:55 Publié dans Des pièces de théâtre | Lien permanent | Commentaires (10) | Tags : théâtre, unafam, ose, cyrano de bergerac, bourse du travail, lyon |

vendredi, 01 juin 2012

Et toi, tu es de gauche ou de droite ?

SI être attaché à la transmission de la culture dite classique, y compris – en Europe – celle du catholicisme, si se battre en vain pour qu’un patrimoine historique comme l’ Hôtel Dieu de Lyon ne devienne pas un hôtel de luxe du groupe Eiffage, c’est être un vieux réac de droite voire un facho alors je suis un vieux réac de droite et un facho.

SI s’opposer au principe d’endettement des Etats par la loi de 1973 ou au traité de Lisbonne qui, de Pompidou à Hollande, a été accepté par tous les présidents de la République sans exception, si protester en vain sous formes de textes de toute nature contre la privatisation éhontée de la monnaie commune, c’est être d’extrême gauche, alors je suis d’extrême gauche.

Si comprendre le fait que les plus pauvres commencent à flipper de se sentir sans la protection souveraine de leur monnaie historique et de leur frontière nationale et votent Le Pen en nombre croissant face à des marchés dérégulés, des états impuissants et des élites qui se foutent ouvertement ou normalement de leur gueule , c’est être lepéniste, alors je suis lepéniste.

Si critiquer les formes technologiques du divertissement de masses parce qu’on voit trop à quel point elles servent de rempart contre la transmission de la culture universelle tout en étant attaché à la liberté de chacun, qui se revendique de plus en plus d’une communauté spécifique et des formes technologiques de divertissement, c’est être en contradiction avec soi-même, alors je suis en contradiction avec moi-même

Si considérer que des formes d’artisanat et de pensée reléguées aux oubliettes par le tout technologique furent des facteurs de civilisation autrement plus efficace que l’égalitarisme postmoderne, le consumérisme passif et le multiculturalisme mercantile, c’est être un nostalgique dépressif, alors je suis un nostalgique dépressif.

Si refuser la confusion entre la morale et le fait politique, et admettre qu'il n'y ait pas de solutions miraculeuses à tous les problèmes que soulèvent la nature humaine et le monde moderne, tout en continuant à les soulever, c'est être un contradicteur inutile ou un fataliste déprimé, alors je suis un contradicteur inutile et un fataliste déprimé.

Enfin si mettre sur le même plan la démagogie des racistes et celle des antiracistes, qui entretiennent un débat médiatique et juridique incessant sur les valeurs des uns ou les valeurs des autres, si dénoncer les discours sur la repentance comme ceux sur le révisionnisme, l’indignation militante ou l’intégration citoyenne, comme des moyens pour les gouvernants d'éviter de soulever la question économique, c’est-être un inconscient voire un salaud, alors je suis un inconscient voire un salaud.

Photo de Jules Sylvestre

00:00 Publié dans Sur le vif | Lien permanent | Commentaires (25) | Tags : politique, france, europe, lyon, société, littérature |

jeudi, 31 mai 2012

L'Annonciade

Pour faire un bon polar, il faut d'abord un vrai quartier. Cette vérité bien connue de Simenon, Didier Fond l’a reprise à son compte dans le roman qu’il vient de publier chez Chloé des Lys. Sur les pentes de la colline de la Croix-Rousse à Lyon, autour de cette rue Pouteau où il a grandi dans les années soixante, il délimite donc un périmètre qui s’étend de la montée de l’Annonciade à la côte Saint-Sébastien. La rue Pouteau, étroite et tout en escaliers successifs, c'est lorsqu'il fait chaud beaucoup de lumière tombant abruptement sur beaucoup d'ombres. Les murs des petits commerçants de naguère suintaient de ragots en tous genres. C’est en tendant vers eux l’oreille, en les recueillant, en les croisant, que le narrateur de l’Annonciade a filé son texte. De l’entrelacs des cancans émergent alors peu à peu des silhouettes, des personnages, une intrigue, une époque, un quartier.

rue Pouteau de nos jours, théâtre de l'Annonciade dans les années soixante

Dans la tradition littéraire lyonnaise, la toponymie très spéciale de la Croix-Rousse, avec ses escaliers, ses pentes, ses hauts immeubles et ses traboules, a donné naissance à plusieurs formes d’écrits : le flamboyant lyrisme de certains récits poétiques, dont Béraud demeure le maître inégalé; un réalisme sociologique aujourd’hui suranné, dont les nombreux romans de la Fabrique qui fleurirent entre 1880 et 1930 sont les exemples les plus aboutis ; le polar, enfin, celui qu’un Léon Daudet, un Charles Exbrayat, un San Antonio, voire même un Paul Jacques Bonzon et sa série des six Compagnons de la Croix-Rousse (dont Fond a sans doute été un vibrant lecteur dans son enfance) ont - sur différents registres et pour des publics différents- tour à tour incarné. Terre de passions brumeuses, de mystères reclus ; terre de cancans, rajoute avec malice l’auteur de l’Annonciade.

C’est donc bien dans le sillage de cette dernière tradition lyonnaise qu’il inscrit sa voie (voix) : mais derrière un théâtre populaire à la Audiard, si léger qu’on pourrait le croire futile, perce comme chez les romancières anglaises à la si cruelle voix, la profondeur d’un drame familial que le dénouement, placé sous les auspices de l’Archange Saint-Michel qui domine la ville et ses secrets d’alcôve, rend d’autant plus retentissant. Il faut lire cette Annonciade, qu’on habite à Lyon ou non, qu’on ait ou non connu cette société aujourd’hui engloutie des employés de bureaux et petits commerçants des années soixante dont le divertissement principal était déjà (et un peu) la télé, mais encore (et principalement) la rue et tout ce qui se tramait derrière les rideaux à demi-tirés des voisins…

L'Annonciade - Didier Fond - Chez Chloé des Lys - 2012

01:45 | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : l'annonciade, didier fond, lyon, croix-rousse, littérature |

mardi, 29 mai 2012

Jean Antoine Meyrieu (2)

Jean-Antoine avait conservé le parfum de la ferme dans le sel de sa peau. Il avait beau se tenir à présent droit au métier, loin de la terre, des bêtes, de la dépendance au temps qu’il fait, et de toute les inquiétudes dont il avait vu se creuser en quelques saisons le front de Jean-Claude, dès qu’un peu de chaleur se saisissait du chahut de l’atelier, l’odeur du paysan, faite de bouses, d’orages et de foins, montait encore d’entre le cuir de ses cuisses et celui de ses aisselles. Tandis qu’il surveillait l’agnolet, son esprit brouillé galopait alors vers ce temps qu’il avait cru perclus dans le tréfonds de soi-même. Ce n’était ici que les odeurs de la fosse d’aisance et celles des eaux ménagères stagnant entre les pavés de la cour que la sueur au travail attrapait contre soi jusqu’au soir, et dont elle emplissait le coton de ses nuits. Une odeur aigrelette qui avait tout enrobé et contre laquelle luttait la sueur de sa mémoire. Là-bas ! Se pouvait-il d’être d’humeur si tournante ? Mais le regard d’Etiennette mère, lorsqu’il avait quitté Aveyze, un regard à trancher un clou, l’avait fait citadin quoiqu’il lui en coutât pour le restant de ses jours

Pour lutter contre ça, il y avait le soir. Quand la journée était tirée, il allait retrouver le calme en quelque coin esseulé d’où l’on voyait la ville s’épandre à ses pieds. Ce confluent où s’entassaient des toits de tuiles à boc et tabac et qui n’avait jamais été qu'un mythe hostile et lointain pour son père défunt, ses reins confus de crampes lui donnaient sens : il avait gagné d’y être recensé chaque année dans le territoire des Grandes Terres, auprès d’Etiennette dont bientôt le ventre allait s'emplir. Il tendait le bras, clignait de l’œil puis, entre le pouce et l’index portés vers le vide, enserrait l’une et l’autre rive de la Saône, ce pont de pierre.si imposant de l’autre côté de l’eau mais d’ici presque malingre comme une planche en bois par-dessus un ruisseau : voilà, c’était ça, ce n’était que ça et c’était tout ça à la fois le sentiment d’être en ville, sentir bruissant autour de soi tous ces compagnons à l’œuvre, se dire puissant de leurs forces amoncelées là, de tous leurs métiers multipliés jusqu'à la plaine par les quatre coins de l’horizon…

Pont de Saône, daguérréotype, 1843

16:40 Publié dans Des nouvelles et des romans | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : jean antoine meyrieu, littérature, lyon, pont de saône |

mardi, 22 mai 2012

Etiennette Buisson

On ne sut trop pourquoi le fils d’Etiennette épousa une Etiennette. Le vingtième siècle étant passé par là, d’aucuns pourraient aujourd’hui alléguer un motif de divan. A consulter les registres d’état-civil de Saint-Symphorien et du département du Rhône en général, on découvre pourtant que ce prénom y fut beaucoup porté sous l’Empire, la Restauration et la Monarchie de Juillet. La proximité de Saint-Etienne y était-elle pour quelque chose ? En ces temps fort lointains, on était encore soit Marie, soit Claudine, soit Etiennette, par là. C’est ainsi.

Un soir, elle lui avait glissé quelques mots de son père. On l’avait retrouvé pendu à Saint-Pierre la Palud en juin 1825. Que faisait-il en cette grange, le boulanger de Bessenay ? Sa mort avait causé grand bruit et frappé bien des esprits dans le pays, celui de sa mère, en particulier. Jean Antoine avait alors quatorze ans. Son père à lui, son propre père allait mourir quelques semaines plus tard au bord d’un champ, laissant les paysages qu’il avait connus jusqu’alors comme frappés de stupeur. C’est ce soir-là, non loin de la rue des Chevaucheurs, qu’il avait en la serrant dans ses bras porté sur Etiennette Buisson un autre regard. Il s’était souvenu de cette fillette croisée à l’enterrement, qui le contemplait à présent, les yeux humides de désir. Comme elle avait poussé ! Obéissant à de secrètes voix, c’est donc lui qu’elle l’avait choisi ?

Sa mère s’était faite domestique à Sain-Bel et l’avait placée rue des Farges, au 117, chez un ami de son oncle qui taillait des habits rue de Trion, voyait-il ? Si, si, il voyait très bien l’échoppe au tournant. Elle, alors, se souvenait-elle de La Chivas, de sa mère Etiennette, de l’odeur des granges qui suintait encore de ses paumes, quoiqu’il eût beau tisser ? Car ils avaient beau loger en ville, tout ça qu'ils étaient au fond restait dans l’air du soir à portée d’horizon, leurs paroles non loin des heures de naguère, dès qu’ils s’accoudaient à un muret. C’est comme ça que Jean Antoine s’était épris d’Etiennette. Fallait entendre comme elle embobelinait son patron pour remonter au petit trot toute la rue des Farges puis toute celle de Trion jusqu’aux Grandes Terres, jusqu’à lui, quand il avait fini son jour et que, les naseaux humant les senteurs de l’Ouest dont ils venaient, ils rêvaient l’un contre l’autre aux promesses de la ville. Maitre ouvrier tisseur en fil d’or et d’argent, comme on nommait jadis la corporation. Le chouïa que ça gagnait à présent, y’avait de quoi chevrer disait-il, mais retourner à la ferme, non jamais ! Non, jamais, renchérissait-elle.

C’est comme ça que le 17 novembre 1841 à midi, « par devant nous maire de Lyon » comparurent Jean Antoine et Etiennette et que mademoiselle Buisson devint Madame Meyrieu. Venue d’Aveyze pour la première fois à Lyon, Etiennette mère avait versé ses gouttes de larmes devant ces deux beaux enfants. Auquel des deux pères avait-elle songé précisément ? Claude Buisson, s’était pendu de désespoir et Jean-Claude, son époux, était mort quelques semaines plus tard. S’ils pouvaient, ces deux là, au moins les conserver au cœur, ce bonheur du moment, cette senteur du bâtir commun… Car toute paysanne qu’elle fut, elle n’ignorait pas que la Fabrique allait mal, que les hommes au pouvoir étaient mauvais, et que les nuages s’accumuleraient sur leur France. Croyait-il, le Jean-Antoine, que posséder un métier, c’était comme posséder une charrue ? Eh ! Le métier à tisser ne labourerait jamais la terre du Bon Dieu, mais la commande des marchands seule. Les fruits que finissaient toujours par donner la charrue ne les avaient jamais liés, comme ça, à la production et à la dépendance organisée par autrui. Mais la liberté dont cette jeunesse avait plein la bouche les fagotait à trop de monde ! Voyaient-ils pas ? Comment le lui parler, et contenir ce flux qui les emportait tous si loin du sillon natal ? Leur République ! La mort qu’ils gagneraient en ville, la mort ! Elle le savait d’instinct, tournant ses yeux sauvages comme les grains de son chapelet, les regardant qui se murmuraient oui, robustes et fragiles tels, au soir, deux bêtes d’étables rompues des champs, trouvant leur place l’une contre l’autre dans le foin sec, comme séparés du vrai monde...

Edwin Holgate, Le Labour, Gravure sur bois, 1928

Les noms en rouge renvoient aux textes précedents

07:29 Publié dans Bouffez du Lyon | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : etiennette buisson, littérature, lyon, canuts, france, aveyze, grandes terres |