jeudi, 12 janvier 2012

Léon Boitel, précurseur de la décentralisation littéraire

« C’est en flattant les hommes et les peuples qu’on les perd ». Formule choc, somptueuse aussi, d’un romantique à présent oublié, Léon Boitel, étonnant lyonnais dont Chantal Marie Agnès parlera mercredi prochain 18 janvier, dans le cadre des conférences de L'Esprit Canut au cinéma Saint-Denis. :

L’imprimerie du quai Saint-Antoine :

1826, : A peine âgé de vingt ans, le Lyonnais Léon Boitel, fait jouer au théâtre des Célestins un mélodrame dans le goût de l’époque, Le Mari à deux femmes. Quatre ans plus tard, il assiste à la bataille d’Hernani parmi Gautier, Musset, George Sand, Hugo. Cela aurait pu être le commencement d’une carrière nationale. Cependant, convaincu de la nécéssité de la «décentralisation littéraire », en laquelle il voit l’avenir de la littérature nationale et républicaine, c’est dans sa province natale que Boitel choisit de s’installer en se portant acquéreur, dès 1831, d’une imprimerie sise au 36 quai Saint-Antoine à Lyon.

Elle avait été fondée par un républicain d’origine marseillaise, Alexandre Pelzin, qui l’avait léguée en 1828 à sa fille, Claire-Joséphine, une brodeuse des Terreaux amie de la poétesse Marceline Desbordes-Valmore. C’est donc dans cet espoir de décentralisation culturelle, que Léon Boitel imagina en 1833 la formule de son étonnant Lyon vu de Fourvières, puis créa sa Revue du Lyonnais (1835) laquelle lui survivra grâce à l’écrivain Aimé Vingtrinier.

Lyon vu de Fourvières

Cet ouvrage de 570 pages, pionnier de la « lyonnitude», fut mille et mille fois imité, plagié, pillé. Il contient une quarantaine de chapitres dont le genre oscille entre l’article érudit, la promenade rousseauiste, l’opuscule politique et la nouvelle anecdotique. Léon Boitel en avait confié la préface à Anselme Petetin le directeur républicain du journal Le Précurseur, alors incarcéré dans la toute nouvelle prison de Perrache. pourson soutien aux emeutiers de 1831.

Conscient du fait «qu’une décentralisation littéraire ne surviendrait qu’à la suite de la décentralisation politique», conscient aussi que cette dernière n’était pas encore à l’ordre du jour, ce dernier accepta cependant, du fond de son cachot, d’agréer son « ami éditeur » en participant à sa façon à son utopie :

« Je ne crois pas que vous puissiez me citer aujourd’hui un seul écrivain hors de Paris qui ait quelque chance, je ne dis pas d’immortalité, qui est-ce qui pense à l’immortalité en ce siècle de feuilletons ? Mais de célébrité posthume. Je ne crois pas qu’il existe dans les départements une école littéraire qui ait sa couleur locale propre, et une tendance locale et particulière (…). On a beau porter à Lyon et à Bordeaux des habits faits par Staub, et des cravates toutes semblables à celles qui se voient au balcon de l’Opéra, cela ne fait pas qu’il y ait une société française hors de Paris.»

La plus éclatante réussite de ce livre, cependant, son coup de génie, fut d’inventer pour la première fois un point de vue dont aussitôt tous les guides touristiques, les écrivains, les peintres et les photographes devinrent au fil des ans les dignes héritiers : Le panorama de la ville vue de Fourvières (auquel la tradition locale confèrait encore son s étymologique.)

Lyon, écrivent Léon Boitel et L.A. Berthaud, l’un de ses collaborateurs « est bizarre, vu de Fourvières : on dirait un monstre rabougri, plié sur lui, tordu dans ses larges écailles, se chauffant le dos au soleil, se baignant à la pluie ou se séchant au vent. » Ce qui frappe le plus l’esprit des deux compères, c’est la folie et le désordre du monde humain, la miniaturisation des bâtiments, des places et des statues : « J’ai vu notre Louis XIV de là-haut, et il m’avait tellement l’air d’un singe à cheval sur un chien que j’ai tremblé pour ses jours en voyant un milan qui tournait au-dessus de lui prêt à descendre et à l’accrocher de sa serre. »

La Revue du Lyonnais

Dès 1834, Boitel commence son grand œuvre, La Revue du Lyonnais : «Fiers de l’encouragement que nous ont donné les souscriptions de Lyon vu de Fourvières (...) nous voulons étendre à tout le Lyonnais ce que nous avons fait seulement pour sa capitale » écrit-il dans le prospectus.

On ne peut pas parler de régionalisme ni de folklorisme à propos d’une ligne éditoriale qui affirme haut et fort sa prétention à l’universel : « Concentrés dans le domaine de l’art, nous resterons toujours placés en dehors des passions du moment, nous recueillerons toutes les paroles bien dites, toutes les choses bonnes à savoir et à garder. Notre revue servira d’arène à toutes les luttes d’esprit d’où pourra jaillir quelque lumière ; elle sera un territoire neutre où pourront vivre en paix tous les partis. »

Afin de définir au plus juste son projet, Boitel n’hésite pas à parler de «presse départementale», en saluant au passage les quelques deux-cents revues de la France Provinciale que la Révolution de 1830 et le nouvel espoir de la nation a fait éclore un peu partout dans les départements : «Nous n’aurons une littérature nationale que le jour où Paris aura cessé d’être le centre exclusif de la littérature en France». Propos autant romantiques que téméraires, sans doute prononcés en souvenir des imprimeurs Sébastien Gryphe ou Etienne Dolet qui furent ses devanciers.

Pourtant Boitel lança vraiment quelque chose qui, pour ne pas être vraiment un mouvement culturel, se révéla néanmoins davantage qu’une mode. Son premier titre fut Revue du Lyonnais. Esquisses physiques, morales et historiques; sous cette enseigne elle dura trois ans. En 1838, le format devint in-octavo raisin, le titre perdit son sous-titre. L’histoire de cette revue épousa celle de la carrière de son fondateur; l’atelier du quai Saint-Antoine ne possédait plus que trois presses à bras et employait à grand peine sept ouvriers quand, en 1852, à la suite de sérieux embarras dans ses affaires, il fut obligé de vendre son imprimerie, ainsi que la propriété de la Revue du Lyonnais, à Aimé Vingtrinier, alors bibliothécaire de la ville de Lyon.

Une disparition tragique et prématurée :

Léon Boitel fut également l’un des fondateurs du fameux cercle dit « le Dîner des Intellligences », réunion de trente joyeux convives qui banquetaient une fois par mois au Pavillon Nicolas, à Fourvière. Boitel demeure enfin comme l’éditeur de Lyon Ancien et Moderne ainsi que des deux magnifiques volumes de l’Album du Lyonnais, qui parurent en 1828 et en 1843.

Il se noya dans le Rhône et disparut prématurément, à quarante-six ans, le jeudi 2 août 1855, après un bon repas.

Conférence de Chantal Marie Agnès organisée par l'Esprit Canut

Cinéma Saint-Denis. 18 Janvier à 20 heures. Entrée 5 euros

03:11 Publié dans Bouffez du Lyon | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : imprimerie, lyonnitude, cinéma saint-denis, l'esprit canut, chantal marie agnès, léon boitel, lyon, littérature, culture, société, canut, revue du lyonnais |

dimanche, 08 janvier 2012

Symbolique médiévale du lion

Le lion est un animal plein de ressources. Incarnation commune de la force et de la vigilance, symbole de la puissance solaire et de la clémence, emblème de la royauté et plus largement de la souveraineté, figure héraldique de la vaillance et de la générosité, le lion est aussi l’un des symboles particuliers de la Résurrection. (…) Comme emblème du Christ, le lion est censé effacer ses traces avec sa queue pour échapper aux chasseurs, symbole de la science du Christ qui a dissimulé aux intelligences humaines les traces de sa nature divine. Quand il dort, son œil veille toujours, image de l’exceptionnelle nature du Christ à la fois mort dans son humanité et immortel dans sa divinité, dont il est dit qu’il avait les yeux ouverts dans son tombeau. Enfin, il ranime, trois jours après sa naissance, le lionceau mort-né, symbole du Christ qui a éveillé le peuple des fidèles à la vraie foi et à la vie spirituelle et qui ressuscite trois jours après sa mort sur la croix.

Yann Lignereux - Lyon et le Roi, Champ Vallon, 2003

Lion-fontaine de la place Sathonay devant la mairie du premier arrondissement

00:46 Publié dans Bouffez du Lyon | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : lyon, place sathonay, yann lignereux, bestiaire |

dimanche, 01 janvier 2012

Chanson sur le souhait d'une fête

Pour commencer l'année en patois :

Que vo-z-aria. don vu de biaux-z-affére [1]

Sin la plaive [2], qu'a tôt patafma .

Lo vent, le nioules[3] leu-z-éliant contrère.

Assu, zo min [vais] vo-z-u raconta :

Ys-z-an, tartuis [4], fa ce qui-z-an pu fère;

Diu a volu fère à sa volonta.

« Que vous auriez donc vu de belles choses, -- sans la pluie, qui a tout abîmé. -- Le vent, les nuages leur étaient contraires. -- Or sus, je m'en vais vous le raconter. Ils ont, tous, fait ce qu'ils ont pu faire; - Dieu a voulu faire à sa volonté. »

Par vo fêta, y-z-an fa de peinture ;

An fa zoyi lo fifro, lo violon,

Irlumina lo bosquets de vardure ;

Vos zouillies boittes[5] ont chanta de chanson.

Lieu coeur sautiont et battiont la mesure,

Mèy sautiont d'una buna façon !

« Pour vous fêter, ils ont fait des peintures; -- ils ont fait jouer les fifres, les violons, -- illuminé les bosquets de verdure; -- vos jolies filles ont chanté des chansons. -- Leurs cœurs sautaient et battaient la mesure, -- mais ils sautaient d'une belle façon!»

Pure-z-efans, lausse étiant si joyuses,

De présenta à lieu more un boquet,

Qu'in l'avisant, le larmes amouairuses

Du coin du zieu a chaucune faillet,

Et lo garçon, d'une sorta curiuse,

Ayant le cœur que batiet lo briquet.

« Pauvres enfants, elles étaient si joyeuses -- de présenter à leur mère un bouquet, -- qu'en la regardant, les larmes amoureuses --du coin de l'œil à chacune tombaient, et les garçons, d'une façon curieuse, -- avaient le cœur qui battait le briquet

Vo-z-aide bien cugnaissu lo visadze

Qui z-avian forrau dessu lo bufet,

A qui y presinlôve de z’omadze :

C'étiet celui du pore Grassoilliet

Avouai celi de sa feno, et ze gadze

Que vos los avi devinau to net.

« Vous avez bien connu le visage -- qu'ils avaient fourré sur le buffet, -- à qui ils présentaient des hommages :- c'était celui du père Grassouillet -- avec celui de sa femme, -- et je gage que vous les avez devinés tout net. »

Car lo monchuqui, avouai sa cuaivetta

Preniet de blanc, de gris avouai de nai,

Los-z-a teri à'une façon finetta,

Qu'y on chacun, d'arrie le reconnaît.

Quand l'atniquii se forre de la fêta,

L'ouvre se fay est bien vrai.

« Car le monsieur qui, avec son petit balai (pinceau),- prenait du blanc, du gris avec du noir, -- les a retracés d'une façon si fine -- qu'un chacun, incontinent, les recon-naît. -- Quand l'amitié se met de la fête, -- l'ouvrage se fait, c'est bien vrai. »

Pouaysin[6] is z-anfa tortilli deflaumes;

An fa pela de la pudra dins l'air.

Cinqui tessible ce joua que dins lieu-z’aumes,

Vos z-atizi et rindi torzo clair.

Votra bonto io de noviau l’inflaume;

Oh! mè, sa pudra ne fa qu'un éclair.

« Puis, ils ont fait tortiller des flammes -- ils ont fait tonner de la poudre dans l'air. -- Cela signifie ce feu que, dans leurs âmes, -- vous attisez et rendez toujours clair. -- Votre bonté tout de nouveau l'enflamme; -- oh ! vraiment, sa poudre ne fait qu'un éclair. »

Faut que tartuis, ze prenian nôtre tausse,

Et que tsacune varse à son vaisin

Ce zouli vin, que de tant butta grauce,

Le patron nos-z-[u] a bailli sodain,

Et qu'un viva bien intindre se fasse !

Apre z-iran càbriolau insin.

« Il faut que, tous, nous prenions notre tasse, -- Et que chacune verse à son voisin-- ce joli vin, que, de tant bonne grâce, -- le patron nous a donné soudain, -- et qu'un vivat se fasse bien entendre ! -- Après, nous irons danser ensemble. »

La Saone vue de Fourvière (Laplace)

Cette chanson en patois a trait à une fête, qui fut donnée à la campagne de la Favorite, aux Massues, en l'honneur de Mme Vial, dont Revérony était le gendre. Cette jolie propriété appartient aujourd'hui à M. Demoustier, ancien agent de change.

____________________________________________

Ce qui a donné lieu à cette chanson fut un orage survenu au moment où on allait offrir un bouquet, la veille de la fête d'une mère de famille ayant pour patronne Marie, dans le mois d'août, en l'an 1776.

Les enfants, au nombre de six, dont quatre fils et deux filles, avaient engagé leurs père et mère à aller passer quelques jours auprès de leur tante, à Tassin, pour faire les préparatifs de la fête, ce qu'ils purent exécuter. Le lieu de la fête était dans la maison de la Favorite, près des Massues, où les arbres multipliés et les ombrages se prêtaient parfaite- ment aux dispositions projetées. Toutes les allées étaient décorées par des chaînes de lampions de diverses couleurs. On avait, par les soins et le travail du sr V. (1), maître de dessin des demoiselles et ami de la maison, disposé sur la terrasse un temple en papiers peints, cordes et pièces de soie, d'une dimension très grande. Le portique laissait apercevoir les portraits, en forme de bustes, de la mère et du père, placés sur l'autel de l'hymen, et nombre d'attributs et d'autres accessoires donnaient en quelque sorte une apparence de féerie au local. Mais au moment où la mère et son époux arrivèrent, un orage violent détruisit en un instant tous ces préparatifs, et tout ce qui composait l'ensemble du temple fut mis en lambeaux flottant au gré des vents, et la fête fut convertie en une espèce de deuil. Les enfants fondaient en larmes, attachés au col de leurs auteurs (2), et les assistants partageaient la douleur, qui devint générale. Un des invités à la fête (3), qui avait concouru aux préparatifs avec les enfants, voyant l'état de tristesse où tous étaient plongés, monta dans un appartement, se fit apporter les habits du jardinier et, après avoir composé la chanson dont il est question, il monta sur un petit théâtre composé à la hâte, sur lequel il chanta les couplets qu'il venait de faire, ce qui fit diversion à la douleur, rétablit un peu de gayeté, et le reste de la soirée se passa assez agréablement pour faire oublier la catastrophe qui avait jeté la consternation dans l'assemblée.

(La Revue du lyonnais, série 5 - n°1 ( 1886 ) Chanson de Reverony, 1776)

[3] Verbe composé du vieux français pute, dont on a fait un adjectif péjoratif, et de fin. On dit aussi faire petafin, et dans certains patois faire pulafin, mot à mot faire mauvaise fin. Pute, du latin populaire puta, jeune fille, comme on apiitus, jeune garçon.

[4] Tartuis, de inter (?) et de tutti. C'est le trelous, de Molière. Tuttituis en vieux lyonnais, et encore aujourd'hui à Lentilly. Sur le sens comp. la loc, lyonnaise en partie tous, pour tous.

13:38 Publié dans Des poèmes | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : lyon, patois, nouvel an, reverony |

jeudi, 29 décembre 2011

La plaisante sagesse lyonnaise

La nécessaire édification des lyonnais : tel est le but revendiqué en sa préface par Catherin Bugnard, académicien des Pierres Plantées et auteur, de La plaisante sagesse lyonnaise, derrière lequel se cache Justin Godard

Les fragments de La plaisante sagesse lyonnaise ne diffèrent en rien de ces recueils de maximes de n’importe quelle province, où une résignation qu’on appelle bon sens devient peu à peu une forme de soumission qu’on trouve plaisante pour décliner sur le mode de l’universelle persuasion les aléas conjoncturels d’une simple condition, qu’elle fut paysanne ou ouvrière. On y trouve donc des proverbes, sans doute réellement entendus, d’autres plus ou moins manigancés. Ce qui distingue la Lyonnaise des autres, c’est la revendication simultanée et permanente à un métier et à un quartier, le tisseur et la Croix-Rousse. C'est pourquoi les maximes de la plaisante sagesse lyonnaise se répertorient facilement autour de quelques thèmes:

- Les mortes saisons, tout d’abord, si récurrentes dans l’existence d’un canut, qu’elles feraient de l’espoir en l’épargne bourgeoise l’un des piliers absolus de sa sagesse :

- «Ce qui donne le plus de peine, c’est d’avoir rien à faire. » ;

- « Mange pas tout ce que tu gagnes durant que te le gagnes, si tu veux avoir de quoi manger quand te gagneras plus. » ;

- «Si tu veux avoir de l’argent devant toi, faut le mettre de côté. » ;

- « La première argent gagnée est celle qu’on ne dépense pas. » ;

- « Faut remplir sa cenpote avant que de prendre soif » ;

- « L’argent est plat, c’est pour qu’on l’empile. ».

- Le rêve de propriété ensuite. C'est ce rêve qui justifie l’effort fourni ; dans ces maximes, il croise souvent le regret de ne pouvoir travailler pour soi :

- « Nul ne fait si bien la besogne que celui à qui elle est » ;

- « Il n’y a rien de tel que d’être obligé d’y faire pour y faire » ;

- « Faut pas faire le besogne pour qu’elle soye faite ; faut la faire pour la faire. »

- Le marchand fabricant dont on se dit, pour se consoler, qu’on sera un jour égal à lui, devant la mort qui tout égalise :

- « Ne lui demande rien ; il a mal à la main qui donne » ;

- « Va pas rien croire que le juste milieu est le milieu juste » ;

- « Qui se ruine à promettre s’enrichit à ne pas tenir. » ;

- « Vois-tu, bien des fois qu’arrive que, malgré ses sous, un homme riche ne soye quand même qu’un pauvre homme. » ;

- « On ramasse pas des argents à regonfle sans les tirer de la poche de quelqu’un. » ; - « Le fabricant mange quand il a faim, le canut quand il a pain. » ;

- « Quand on te mènera à Loyasse, t’auras beau avoir ramassé tant et plus et même davantage, te n’emporteras que ce que t’auras donné. » (Loyasse est un cimetière de Lyon)

- La misère ou la précarité, selon les périodes de chômage ou de prospérité :

- « Qui ne peut faire avec le trop fasse avec le peu. » ;

- « Pauvreté n’est pas vice, mais c’est bien plus pire. » ;

- « Le temps vous dure plus à attendre la soupe qu’à la manger. » ;

- « Vaut mieux prendre chaud en mangeant que froid en travaillant. » ;

- « C’est au moment de payer les pots qu’on sent qu’on n’a plus soif. » ;

- « Vaut mieux un métier qu’une femme.»

- L’endurance ( seule façon de ne pas désespérer ?) :

- « Pleure tant que te voudras, te finiras bien par te moucher. » ;

- « Il sait assez, celui ne sait, s’il sait se taire. » ;

- « Fais ce que tu fais ; t’occupe pas du reste. » ;

- « Les vrais bons gones, c’est ceux qu’ont des défauts qui ne font tort qu’à eux. » ;

- « Ca qui est, est. Manquablement, c’est temps perdu d’y faire contre ».

- « Y’a pas de pays au monde où on s’en voye autant que sur cette pauvre terre. »

-L’inégalité des conditions, un constat récurrent :

- « Avec tout le bonheur qui se petafine dans le monde, que d’heureux on pourrait faire ! » ;

- « Quand tout un chacun fait ce qu’il peut, personne se crève.» ;

- « Nous autres, pauvres canuts, nous pouvons pas nous payer le médecin ; alors nous mourrons nous-mêmes. »

Ce florilège ironique et désenchanté se donne à lire comme le témoignage sans candeur d’une servitude résignée à la loi de la Fabrique, transmise telle un dogme et intériorisée dès le berceau : « T’es pas content de la vie ? Réfléchis voir un peu et te trouveras que c’est toi le fautif ». La Fabrique et sa dure loi y résonnent comme une allégorie universelle et baroque du monde lui-même. On songe à quelque cauchemar carcéral. La terrible lucidité du verdict est sans appel : « Entre les bêtes et les gens, y a ben souvent que le baptême qui fait la différence ». Ou bien : « Je me pense que si, sur cette terre, une fois d’hasard, c’étaient ceux d’en haut qui soyent en bas, et ceux d’en bas qui soyent en haut, et ben le monde serait quasiment pareil. » : Ni en l’Eglise, ni en la Révolution, ne demeure un lieu où placer l’espérance. Sinon en la ville elle-même. Comment décliner plus amèrement la vieille formule de Plaute, que décidément, l’homme est un loup pour l’homme ?

Justin Godart, auteur de la Plaisante Sagesse lyonnaise, visitant les hôpitaux du front (juillet - septembre 1917).

Ministère de la culture - Médiathèque du patrimoine

00:01 Publié dans Bouffez du Lyon | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : justin godart, plaisante sagesse lyonnaise, lyon, société |

vendredi, 23 décembre 2011

La nuance Puitspelu

D’où vient qu’à la fin du XIXème siècle, tant de grammairiens, érudits, philologues, s’intéressèrent avec passion à la langue, que ce soit le sanskrit, le sodgien ou le patois que parlaient leurs aïeux ? Et d’où vient qu’aujourd’hui, la plupart d'entre eux se soucient comme d'une guigne de la façon dont ils s’expriment, de combien ils se rendent compréhensibles à autrui ? C’est la question que je me posais à la relecture des quelques lignes d’un bon Lyonnais de ce temps-là, Clair Tisseur alias Nizier du Puitspelu. Un petit traité de style, que voici :

« Nombre de ces bonnes gens s’imaginent que pour écrire en lyonnais, il suffit de ne pas savoir le français. C’est peut-être une erreur. Il m’est avis, au rebours, que, pour écrire parfaitement bien le lyonnais, il serait nécessaire de savoir d’abord le lyonnais, puis beaucoup le français, et non seulement le français d’aujourd’hui, mais encore celui d’hier et celui d’avant-hier. Il faut, en effet, opérer dans son esprit comme dans un van un tri entre les expressions anciennes, saines, correctes, françaises dans les moelles, et ces expressions nouvelles, viciées, incorrectes, bâtardes, semblables à des parasites et qui auraient recouvert et à demi détruit notre vieux jardin national. On ne se figure pas combien il est difficile, en écrivant, de se garder de l’argot moderne, qui est comme engrangé dans votre peau par tous les livres, toutes les revues, tous les journaux que vous lisez, que vous ne pouvez pas même vous dispensez de lire, si vous ne voulez ressembler à Saint Siméon-Stylite sur sa colonne. C’est à ce point que je connais un quelqu’un qui s’est imposé la tâche de lire, chaque jour, au moins quelques pages des vieux auteurs, afin de ne pas se laisser envahir par l’habitude du patois, je veux dire par la langue des auteurs contemporains.

Mais ce parler franc de bouche, qui a retenu tant de vieilles expressions de nos aïeux, ne consiste pas seulement dans l’usage d’un certain vocabulaire. Bien plus que dans le vocabulaire, le génie d’une langue gît dans le tour, dans la construction de la phrase. Il ne faut pas tomber dans l’erreur de nos pères du temps de la Restauration qui croyaient fermement ressusciter la poésie du Moyen Age en semant le discours des mots de jouvencelle, bachelette, destrier, palefroi, et quelques autres de ce genre. Sans prétendre à écrire la langue du XVIè ou même du XVIIè siècle, ce qui serait absurde, il est nécessaire que des mots un peu vieillis soient enveloppés dans des tournures appropriées sans quoi ils feraient une disparate dans le tissu du style. On doit fondre, lier tout cela, pardon pour l’image, comme une habile cuisinière une fricassée de poulet dans une sauce onctueuse. Il importe de ne pas non plus aller trop loin dans la voie de l’archaïsme (comme cela se dit aujourd’hui) sous peine de cesser d’être compris et de tomber dans le baroque. Enfin, quoi ! tout cela, c’est affaire de nuance, dirait M. Renan. »

Les Oisivetés du sieur Puitspelu, « Le bon parler lyonnais, pp 262 / 263 », 1889

13:40 | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : littérature, linguistique, nizier du puitspelu, clair tisseur, parler lyonnais, lyon |

jeudi, 22 décembre 2011

Henriette Morel : le temps des individus

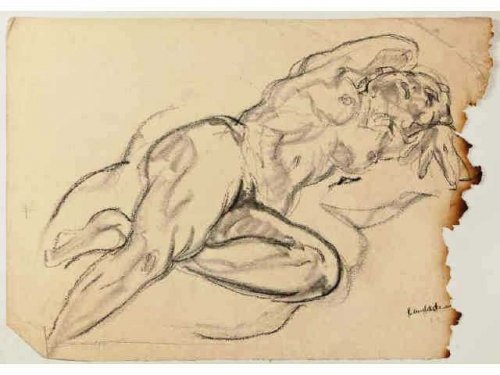

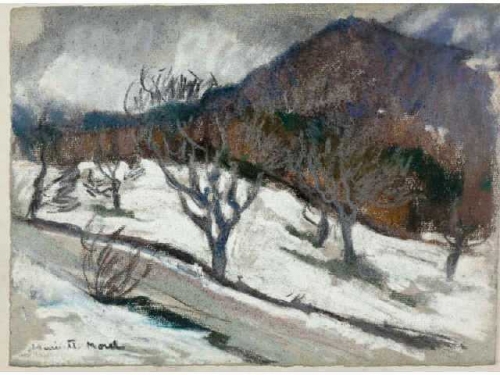

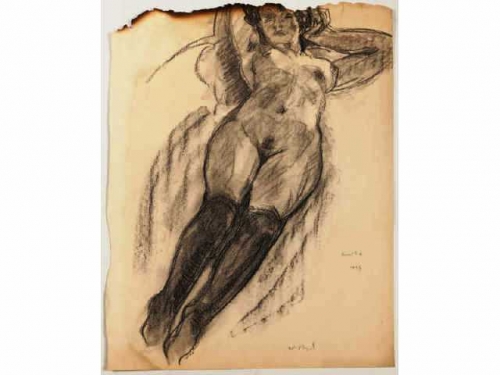

On sait peu de choses d’Henriette Morel (1884-1956) qui est surtout connue comme l’amie (la muse) de Combet-Descombes. Une photo de Blanc Demilly la représente en sa compagnie. Lui ressemble à Toulouse Lautrec, elle à Louise Brooks. Etrange attelage. Sous un autre cliché des deux célèbres lyonnais, elle sourit sous un chapeau blanc. Dans ses dessins sommeille pourtant le grave plaisir de tout une époque, prêt à s’éveiller pour peu qu’on s’y attarde. Si je devais réaliser un catalogue à son sujet, je lui donnerais pour titre « Le temps des individus », sans trop savoir pourquoi. C’est ce qui me vient à l’esprit en regardant les couleurs et les traits de ses dessins qui me semblent allier l’insouciance et la gravité dans un bel équilibre, pour s’attacher à la solitude des personnage. Henriette Morel a réalisé de nombreux pastels, des fusains, des huiles. Rapide tour d'horizon :

deux photos de Blanc et Demilly

Son portrait, pastel et fusain de 1945 par le peintre Claude Juppet-Malbet

Jeune femme à la cigarette

La Loge

Rêverie de printemps

Paysage aux montagnes bleues

Les amoureux à Sainte Croix

Jeune paysanne et sa vache

Jeune fille pensive

Sous la neige

Mon voisin d'en face (1946)

13:13 Publié dans Bouffez du Lyon | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : henriette morel, lyon, peinture, pierre combet-descombes, école lyonnaise de peinture |

dimanche, 18 décembre 2011

Jean Seignemartin

Brève et romanesque existence, que celle du peintre Jean Seignemartin (16 avril 1848, 29 novembre 1875) dont une rue du huitième arrondissement (on ne sait pourquoi celle-ci) conserve le fin souvenir. Fils d’un tisseur, Jean Seignemartin fit tôt le forcing auprès de son père afin d'entreprendre dès 1860 (il avait douze ans) une formation aux Beaux-Arts de Lyon. Il fréquenta ainsi les classes de Michel Gemod et de Charles Jourdeuil, puis celle de Joseph Guichard qui l’intègra dès 1863 à un travail professionnel avec la décoration de l’hôtel Collet (aujourd’hui disparu) dans la rue Impériale (à présent de la République), qu’on venait tout juste de percer et qui servait de vitrine au matois préfet de Napoléon III, l'autocrate Claude Marius Vaïsse. En 1864, âgé d’à peine seize ans, le jeune Seingemartin expose au Salon de Lyon. Il est couronné l’année suivante du Laurier d’Or, le premier prix de la classe de nature. Tout réussit au jeune prodige, jusqu’à FrançoisVernay qui, ayant remarqué au Salon de 66 l’une de ses natures mortes et l’invite à partager son atelier.

Fleurs, musée d'Orsay

A partir de 1869, Seignemartin s’installe dans ses propres meubles, rue Jean de Tournes, où il peint des portraits et des scènes de genre. Mobilisé en 1870 dans un bataillon d’artillerie de la garde mobile, il part de Sathonay à Paris et réalise là encore plusieurs portraits de ses jeunes camarades. Il se retrouve affecté à la porte Maillot dans des baraquements précaires. L’hiver est rude. Il en revient avec la tuberculose.

Autoportrait

Joseph Guichard l’accueille et le réconforte, François Vernay l’héberge à nouveau. Il peut présenter au Salon de sa ville natale en 1872 le Ballet de Faust esquissé dès 1868 lors d’une représentation à l’Opéra de Lyon. C’est alors qu’il fait la connaissance des frères Tripier, médecins et amateurs d’art, qui lui achèteront régulièrement ces tableaux dont en 1904, ils feront don au Musée des Beaux-Arts.

Le ballet de Faust

L’un des deux frères, Raymond, devient son médecin personnel. Pour tenter de raviver santé la santé du jeune homme, il l’envoie à Amélie les Bains Palalda en Pyrénées Orientales. Seignemartin s’y ennuie profondément. Revenu à Lyon, il achève au cours des années 1873 et 1874 plusieurs tableaux de fleurs et de nombreux portraits, avant de partir une première fois à Alger. Son ami le peintre Alphonse Stengelin l’y rejoint en compagnie de sa sœur dont il fait le portrait. Il y rencontre Albert Lebourg, qui y est professeur à l’école des Beaux Arts. Il s’initie à la lumière, à la blancheur, et cherche à renouveler dans plusieurs tableaux les clichés de l’Orientalisme déjà académique. C’est la qu’il meurt prématurément lors d'un second séjour. Son corps est rapatrié et inhumé à Loyasse. Le buste qui ornait sa tombe a été dérobé il y a peu.

Paysage d'hiver en Algérie méridionale

Baiser d'adieu

buste dérobé à Loyasse

17:45 Publié dans Bouffez du Lyon | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : peinture, loyasse, jean seignemartin, beaux-arts, lyon, alger |

dimanche, 11 décembre 2011

Le peintre et le feu

Il y a tout juste 45 ans et 2 jours, le 9 décembre 1966, on enterrait à Saint-Nizier le peintre Pierre Combet Descombes, mort asphyxié dans l’incendie de son petit appartement de la rue Ruplinger, sur les pentes de la Croix-Rousse. Lui qui se disait « un romantique impénitent » y vivait en reclus depuis la disparition de son amie Henriette Morel qui n’était que d’un an son ainée, et dans l’atelier de laquelle il travaillait au 1 rue Mazard. Parlant de la reconnaissance de leur œuvre commune, il écrivait peu de temps avant sa mort à Suzanne Michel : « Tout est resté au plaisir de travailler heureusement et de voir ». Dans cette même lettre du 17novembre 1966, il soulignait « J’ai eu à Lyon de bons amis ou amies, du soutien, oui. Heureusement. Beaucoup sur le petit nombre sont disparus .Mais le souvenir profond et reconnaissant me reste, cela me suffit quand même. Quand aux divers salopards, c’est oublié »

Onze ans plus tôt, le 9 décembre 1955, un incendie provoqué par le poêle à gaz avait déjà dévasté son propre son atelier situé au 22 rue Thomassin. Le peintre avait dû lutter seul, avant de contempler, impuissant, les pompiers se démenant « comme dans une scène de la Walkyrie ». Dans cet incendie, il déclara avoir perdu environ soixante-dix tableaux, dont vingt de grandes dimensions et des centaines de dessins. Sans compter les notes, journaux, livres, châssis qui encombraient l’endroit. Quelques souvenirs morbides de ce tragique instant, suivi de la ré-édition d’un billet consacré ici-même à Pierre Combet Descombes en 2009 :

11:00 Publié dans Bouffez du Lyon | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : peinture, lyon, pierre combet descombes, feu, incendie, saint-nizier, chasse sur rhône |

jeudi, 01 décembre 2011

Le Progrès, rue Bellecordière

En ce temps-là, le Progrès de Lyon n'était pas encore délocalisé dans sa lointaine banlieue de Chassieu. Rue de la République, il occupait encore un siège imposant en plein centre ville : l'entrée officielle se faisait par un hall gigantesque, tapissé de petites annonces; une seconde réservée aux artistes, c'est-à-dire aux journalistes, donnait sur la rue Bellecordière. Le Grand Hall de la rue de la République avait été auparavant celui d’un théâtre, le théâtre Bellecour : en matière de bâtiments, tout se recycle, et les villes sont telles des feuilletés d'époques mettant en scène la valse des générations. Ceci explique cela.

Dès qu’elle s'échappait des rotatives l’édition du jour était donc placardée derrière les vitrines du grand hall, par un garde en blouse grise qui seul en possédait la clé. Les lecteurs qui défilaient là variaient au fil de la journée. Les chômeurs de l’aube se pointaient munis de petits carnets et de bouts de crayons, les badauds du soir cherchaient l’heure des séances du Majestic ou du Cinéjournal, les salles de cinéma d’à côté. Dans la journée, on trouvait de tout devant les colonnes encrées : passionnés d’exploits sportifs, lécheurs de carnet mondain, amateur du feuilleton quotidien ou collectionneurs de faits divers. N’oublions pas les concours : le journal proposait alors un jeu, « avez-vous le coup d’œil », qui monopolisait la sagacité de toutes et de tous quand il fallait déterminer au jugé d’une seule photo si le camion du laitier passait bien sous le pont du chemin de fer, ou encore combien de bouteilles de rouge contenait l’arrière boutique du bistrotier.

Dès qu’elle s'échappait des rotatives l’édition du jour était donc placardée derrière les vitrines du grand hall, par un garde en blouse grise qui seul en possédait la clé. Les lecteurs qui défilaient là variaient au fil de la journée. Les chômeurs de l’aube se pointaient munis de petits carnets et de bouts de crayons, les badauds du soir cherchaient l’heure des séances du Majestic ou du Cinéjournal, les salles de cinéma d’à côté. Dans la journée, on trouvait de tout devant les colonnes encrées : passionnés d’exploits sportifs, lécheurs de carnet mondain, amateur du feuilleton quotidien ou collectionneurs de faits divers. N’oublions pas les concours : le journal proposait alors un jeu, « avez-vous le coup d’œil », qui monopolisait la sagacité de toutes et de tous quand il fallait déterminer au jugé d’une seule photo si le camion du laitier passait bien sous le pont du chemin de fer, ou encore combien de bouteilles de rouge contenait l’arrière boutique du bistrotier.

Le sol de ce Grand Hall était couvert de mégots ; principalement de mégots de brunes, alors réservées à la gent masculine qui fumait des Gauloises et des Gitanes, les dames n’ayant pas encore la liberté ni l’esprit à tirer en public sur des Gaulois et des Gitans. Vers les vingt trois heures, le garde en blouse grise écussonnée, foutait tout ce joyeux public dehors afin de passer en maugréant un coup de balai sur la journée, avant de tirer une grosse grille coulissante en ferraille criarde et de la cadenasser sur le dernier clochard aviné.

De l'autre côté, c'était la rue Bellecordière, le côté sombre et intime du journal, le passage par chez Louise Labé. L’entrée de la rédaction côtoyait celle des des Messageries Lyonnaises. Autour de la cahute en verre du garde régnait une animation constante. Si vous étiez un habitué des lieux, un escalier plus étroit que l’autre vous menait directement aux bureaux de la rédaction. Plus haut encore, par des escaliers de bois sombres et jamais cirés, on grimpait jusque au repaire des photographes. Le mot, l’image : ah, c’est là que battait le cœur exact de la cité ! le coeur... ça, plutôt, qu'on aurait dû appeler le poumon... Car tous ces gens ne travaillaient, au fond, qu'au rythme de la rotative qui, comme la reine abeille, dictait à tous sa loi et ses horaires pour répandre aux quatre coins du département le vent frais de ses nouvelles. Restaient encore quelques crieurs, même s'ils faisaient déjà figure de dinosaures.

Ce lieu fascinant possédait bien sûr ses maintes succursales : le café de la Brioche, son comptoir et sa salle du rez-de-chaussée, ses salons du premier, rue de la Barre, pour les rendez-vous « politiques ». La rue des Marronniers, bien moins touristique, celle-là, qu'elle ne l'est à présent, c’était la rue du casse-croute du midi. Et surtout, à partir de minuit, chez Toussaint Vacca, au café Le Monde ouvert jusqu'à l'aube, un lieu à l'urbanité pittoresque dans lequel ce qu’on appelait encore le Milieu lyonnais se retrouvait à heures fixes : des putes, des truands, des flics et des journalistes, auxquels se joignaient parfois quelques noctambules égarés ou, plus rarement, un homme en blanc de l’Hôtel-Dieu, juste en face. Dans ce mini-minuit enfumé, des juke-boxes empiaffés gueulaient La vie en rose jusqu’à plus soif, jusqu'au petit matin. Quelques maîtres régnaient sur ce Progrès d’alors : Bernard Frangin, Pierre Mérindol, Jean Jacques Lerrant, Paul Gravillon, Michel Eymoz… Signe des temps, un centre de distribution d’objets culturels indéterminés, dont je ne nommerai pas l’enseigne, occupe à présent ces lieux. Et de ce centre, nous ne trouvons rien à dire… Ah si : l'air y est climatisé, et la clientèle surveillée...

Entrée des Artistes, rue Bellecordière (mai 68)

06:13 Publié dans Bouffez du Lyon | Lien permanent | Commentaires (14) | Tags : progrès, presse, littérature, les lyonnais, lyon, rue bellecordière, bernard frangin, pierre merindol, jean jacques lerrant, journalisme |