dimanche, 11 décembre 2011

Le peintre et le feu

Il y a tout juste 45 ans et 2 jours, le 9 décembre 1966, on enterrait à Saint-Nizier le peintre Pierre Combet Descombes, mort asphyxié dans l’incendie de son petit appartement de la rue Ruplinger, sur les pentes de la Croix-Rousse. Lui qui se disait « un romantique impénitent » y vivait en reclus depuis la disparition de son amie Henriette Morel qui n’était que d’un an son ainée, et dans l’atelier de laquelle il travaillait au 1 rue Mazard. Parlant de la reconnaissance de leur œuvre commune, il écrivait peu de temps avant sa mort à Suzanne Michel : « Tout est resté au plaisir de travailler heureusement et de voir ». Dans cette même lettre du 17novembre 1966, il soulignait « J’ai eu à Lyon de bons amis ou amies, du soutien, oui. Heureusement. Beaucoup sur le petit nombre sont disparus .Mais le souvenir profond et reconnaissant me reste, cela me suffit quand même. Quand aux divers salopards, c’est oublié »

Onze ans plus tôt, le 9 décembre 1955, un incendie provoqué par le poêle à gaz avait déjà dévasté son propre son atelier situé au 22 rue Thomassin. Le peintre avait dû lutter seul, avant de contempler, impuissant, les pompiers se démenant « comme dans une scène de la Walkyrie ». Dans cet incendie, il déclara avoir perdu environ soixante-dix tableaux, dont vingt de grandes dimensions et des centaines de dessins. Sans compter les notes, journaux, livres, châssis qui encombraient l’endroit. Quelques souvenirs morbides de ce tragique instant, suivi de la ré-édition d’un billet consacré ici-même à Pierre Combet Descombes en 2009 :

C’était il y a déjà un siècle. L’usine et les paysages qu’elle façonnait étonnaient encore le monde, et spécialement les artistes. Fasciné par « la cité maudite tuant toute végétation », Pierre Combet-Descombes mentionnait dans ses notes : les paysages malades de Saint-Fons ,la statue rouge symbolisant l'usine de mort, les fumées jaunes qui enveloppent les maisons et absorbent l'air...

Le Fer et le Feu : de ces impressions rapidement notées dans les carnets du peintre en 1909 naîtra ce triptyque, trois huiles sur toiles de 0,92x 0,65. L'histoire aidant, l’usine sera bien vite associée dans son imaginaire à la guerre, son outillage et ses «moyens de mort » (gaz asphyxiants notamment). L'usine sera la citémaudite entre toutes. L’usine, note Combet-Descombes en 1919, est « un lieu à sensations extrêmes, toxiques. » Avec ses « fumées en mouvement, sa vapeur en champignon, ses nuées sans couleurs », c’est une « cathédrale luxuriante où se lisent la beauté et la malédiction du monde moderne ».

Toute sa vie il demeurera stupéfié par ces paysages industriels. En 1925, Combet Descombes note un projet de décoration pour une Bourse du Travail : « L'usine maudite, l'usine rouge, inspirée par le thème de la métallurgie, cause de guerre ». En 1928, à propos du film, « Gueules Noires », il insiste sur « l'instensité photogénique de la machine, de tout l'outillage colossal d'une ville d'acier, et sur la féerie des fumées et des flammes ». Trente ans plus tard, en 1959, il crayonne une inscription portée sur des chemises contenant d’anciens croquis et titrées « Usines à revoir » : Le peintre y pense toujours.

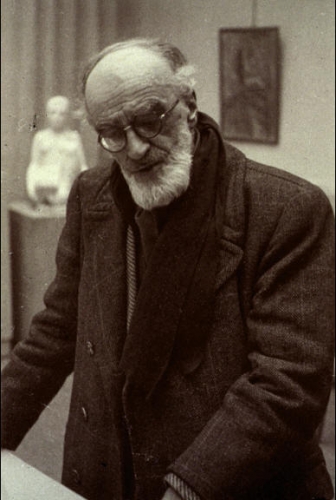

Comme François Vernay, Pierre Combet Descombes impose la mémoire d’un promeneur infatigable, arpenteur passionné des rues, des pentes et des escaliers de la Croix-Rousse. « Bavard, goguenard, cocasse, intarissable sur les faits divers surprenants et attentif aux fortunes poétiques de la promenade, aux hasards objectifs des rencontres avec les personnages, les objets bizarres que la vie quotidienne suscite à l'avantage de ceux qui savent voir : oui, Combet-Descombes était populaire. Il appartenait à l'air de Lyon » (Jean Jacques Lerrant - 1985).

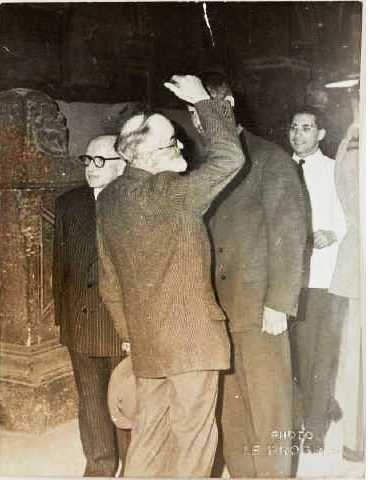

Il naquit un certain 24 mars 1885 à l’hôpital de la Charité, fils d'une couturière de la rue Pizay et d'un professeur qui ne reconnut que très tard sa progéniture. Il, ne quitta Lyon que pour des séjours brefs mais nombreux et variés en France (Bretagne, Marseille, Avignon, Grenoble, Sisteron...).Figure à la fois inspirée et bohême, pauvre et racée, une véritable gueule d'artiste comme il en survécut quelques-unes en tous lieux du pays pour traverser à pas d'éclairs l'ahurissant vingtième siècle, et comme l'immortalisa le cliché de Blanc et Demilly, Pierre Combet-Descombes fut à partir de 1920 et autour du critique d’art Marius Mermillon, l’une des figures centrales du groupe des Ziniars, dont les réunions se tenaient à la Brasserie du Nord. A ses côtés, Adrien Bas, Etienne Morillon, Antonin Ponchon, puis Venance Curnier, Philippe Pouchet, Charles Sénard, et les écrivains Joseph Jolinon, Gabriel Chevallier et, bien sûr, l’incontournable Henri Béraud. En 1925, le groupe fonde le salon du Sud-Est qui aura pour président d’abord Charles Sénard, puis Combet-Descombes lui-même jusqu’en 1933.

Masque et bouquet de fleurs

La passion de Combet-Descombes a toujours côtoyé l’univers du théâtre : Auprès du père Coquillat, tout d’abord, et son populeux autant qu'industrieux théâtre de la Gaîté, qui relayaient sans façon pour les gens modestes les productions parisiennes du boulevard du Crime: « un vrai théâtre populaire dans lequel jouaient les gens du quartier, ouvrières et employés de magasin, un public de vrais gens ». Auprès de Suzette Guillaud, également, et de son Université des Heures dans laquelle il donne des cours de dessin et rencontre Copeau et le Vieux Colombier, l’Atelier de Dullin, les Pitoëff. Combet-Descombes réalise ainsi nombre des masques, de costumes et participe à l’élaboration de nombreux décors.

« On peut toujours se passer du nécessaire, mais pas du surperflu » : De cette maxime qu’il avait piochée chez Cocteau, il avait réellement fait une devise d'existence, au risque de la précarité la plus sévère. Je suis de plus en plus un prolétaire, », affirmait-il à la fin de sa vie. « Il faut savoir ce qu'est la pauvreté imbécile. Il faut savoir ce qu'elle entraine d'impuissance à se réaliser. Il faut savoir tout cela et bien d'autres choses très évidentes, pour avoir suffisamment d'amertume et de sécheresse au cœur, comme je suis obligé d'en avoir », écrivait-il à Joseph Jolinon.

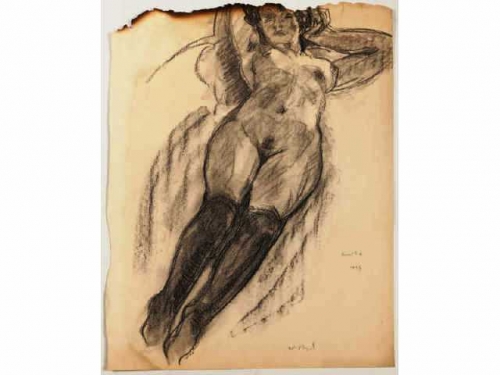

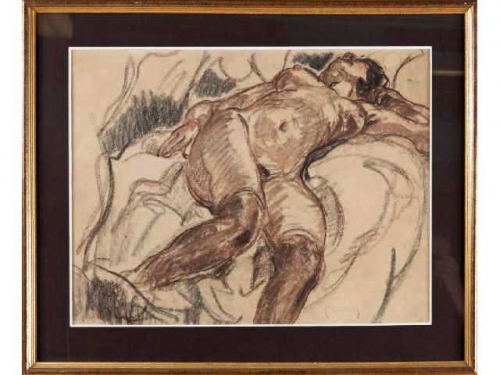

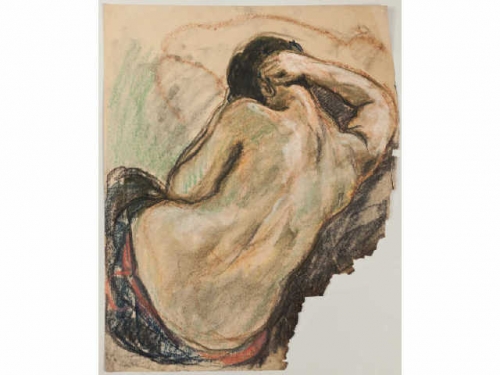

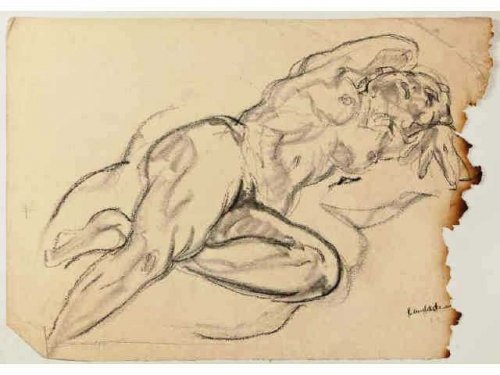

L’usine, la cathédrale, le bordel : en guise de boutade, on pourrait comme Tancrède de Visan le fit en 1925, résumer ainsi l’œuvre du peintre lyonnais, célébré pour ses tableaux des usines de Chasse, la Cité Maudite « où se manufacture la guerre », mais aussi pour les multiples variations sur la cathédrale Saint-Jean (dont il savait chaque ligne par cœur à force de l'avoir étudiée dans chacun de ses détails) et pour les nus féminins, qu'il peignait souvent perché sur un escabeau. Mademoiselle Reynaud qui posa pour lui plus d'une vingtaine d’années, le cite : «Mes dessins les meilleurs, disait-il, lorsque je ne demande rien au modèle ».

Et puis : « Dans une longue vie, des peintres ont transmis le même type féminin qui se substituait à leur mémoire, même et surtout pendant qu'ils travaillaient d'après nature, à un modèle toujours changé »

11:00 Publié dans Bouffez du Lyon | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : peinture, lyon, pierre combet descombes, feu, incendie, saint-nizier, chasse sur rhône |

Commentaires

Écrit par : Michèle | lundi, 12 décembre 2011

Écrit par : solko | lundi, 12 décembre 2011

Écrit par : Bertrand | lundi, 12 décembre 2011

Savoir si notre présence contribue à l'enrichissement ou à l'appauvrissement du cosmos, ça,j'avoue mon inaptitude au jugement. Mais cela mériterait débat plus reposé.

Écrit par : solko | lundi, 12 décembre 2011

Puissions-nous accueillir cette chance.

Écrit par : Blaise | lundi, 12 décembre 2011

Écrit par : jean-marc | dimanche, 12 février 2012

Écrit par : solko | lundi, 13 février 2012

Les commentaires sont fermés.