lundi, 14 octobre 2013

La République comme sujet et comme représentation

Dans la société séparée du Spectacle, telle que l’a théorisée Debord, il n’y a pas ce qui est advenu et ce qui va advenir, mais une constante interaction langagière entre les deux qui permet de maintenir les spectateurs en haleine en énonçant sans cesse les mêmes slogans pour mystifier le Réel et surtout les abuser, eux. Changer et Sauver, pour faire court, sont les deux procès événementiels sans cesse invoqués par les officines de propagande, à quoi il faudrait rajouter leurs doublets sémantiques reformer et refondre. Mais rien n’est jamais advenu et rien n’adviendra jamais d’autre, que des informations éparses reliant entre eux des gens à l’imaginaire de plus en plus pauvre, de plus en plus séparés et d’eux-mêmes et les uns des autres au fur et à mesure que la société s’européise et se mondailise, et que les profiteurs du Spectacle établissent leurs dynasties

Dans la réalité réellement vécue, pour parler comme Debord, dans et derrière l’écran de fumée du Spectacle, des gens, qui sont nous, cependant, passent. Les enfants affamés de Bangui prennent l’écran des enfants affamés du Biafra ; les naufragés de Lampedusa celui des boat people vietnamiens, et Nicolas Bedos le siège de Guy, et Alice Munro le prix de Camus. Ce qui est vrai des acteurs volontaires ou non des images que nous voyons l’est aussi des spectateurs qui les regardent. Nous passons.

Les sexagénaires d’aujourd’hui s’installent ainsi dans les murs de ceux qui avaient soixante ans il y a dix ans, il y a vingt ans, il y a trente ans et cinquante ans. Les sexagénaires d’aujourd’hui ont pris la place des sexagénaires du temps qu’ils avaient dix ans. Pour les rassurer, on leur laisse croire que le rôle a un peu changé, que Catherine Deneuve est plus jeune à soixante dix ans que ne l’était Marlène Dietrich au même âge. L’une a pris l’affiche de l’autre et rien d’autre n’adviendra de plus, sinon que l’une est morte et l’autre va mourir. Et pendant ce temps le jeune homme d’aujourd’hui a pris la place du jeune homme d’hier. Il prendra la place des sexagénaires qui s’en iront et s’en ira à son tour.

Depuis quand dure cette histoire sans fin ? Quand finira-t-elle ? La perspicacité de Debord rejoint la sagesse de Chateaubriand voyant embarquer à Cherbourg son vieux roi qui partait pour l’exil :

« Maintenant, qu'était devenu Charles X ? Il cheminait vers son exil, accompagné de ses gardes du corps, surveillé par ses trois commissaires traversant la France sans exciter même la curiosité des paysans qui labouraient leurs sillons sur le bord du grand chemin. Dans deux ou trois petites villes, des mouvements hostiles se manifestèrent ; dans quelques autres, des bourgeois et des femmes donnèrent des signes de pitié. Il faut se souvenir que Bonaparte ne fit pas plus de bruit en se rendant de Fontainebleau à Toulon, que la France ne s'émut pas davantage, et que le gagneur de tant de batailles faillit d'être massacré à Orgon. Dans ce pays fatigué, les plus grands événements ne sont plus que des drames joués pour notre divertissement : ils occupent le spectateur tant que la toile est levée, et, lorsque le rideau tombe, ils ne laissent qu'un vain souvenir. »

cliquez sur l'image pour l'agrandir

Lorsque Debord conçut Le prolétariat comme sujet et comme représentation, il ne fit jamais que reprendre ce que Chateaubriand avait fait de la monarchie elle-même, comme sujet et comme représentation, dans ces pages remarquables de ses Mémoires :

« Parfois Charles X et sa famille s'arrêtaient dans de méchantes stations de rouliers pour prendre un repas sur le bout d'une table sale où des charretiers avaient dîné avant lui. Henri V et sa soeur s'amusaient dans la cour avec les poulets et les pigeons de l'auberge. Je l'avais dit : la monarchie s'en allait, et l'on se mettait à la fenêtre pour la voir passer.

Le ciel en ce moment se plut à insulter le parti vainqueur et le parti vaincu. Tandis que l'on soutenait que la France entière avait été indignée des ordonnances, il arriva au roi Philippe des adresses de la province, envoyées au roi Charles X pour féliciter celui-ci sur les mesures salutaires qu’il avait prises et qui sauvaient la monarchie .

Dans cette insouciance du pays pour Charles X, il y a autre chose que de la lassitude : il y faut reconnaître le progrès de l'idée démocratique et de l'assimilation des rangs. A une époque antérieure, la chute d'un roi de France eût été un événement énorme ; le temps a descendu le monarque de la hauteur où il était placé, il l'a rapproché de nous, il a diminué l'espace qui le séparait des classes populaires. Si l'on était peu surpris de rencontrer le fils de saint Louis sur le grand chemin comme tout le monde, ce n'était point par un esprit de haine ou de système, c'était tout simplement par ce sentiment du niveau social, qui a pénétré les esprits et qui agit sur les masses sans qu'elles s'en doutent. »

La morale de l'histoire est qu'un régime est mort dès lors qu'il existe à la fois comme sujet et comme représentation. Bien triste. Heureusement, tant qu'un homme peut exister comme sujet différent de sa représentation, il est encore vivant. Nous savons donc ce qui nous reste à faire, quoi qu'il advienne.

05:52 Publié dans Aventures post-mortem de la langue française | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : chateaubriand, guy debord, monarchie, république, prolétariat, spectacle, france, politique, littérature, théâtre, lampedusa, alice munro, europe |

samedi, 12 octobre 2013

Modes de guerre

Remy de Gourmont décrit en octobre 1914 à quoi Paris ressemble, la guerre déclarée. On se promène « avec autant de tranquillité » avenue de l’Opéra et sur les Grands Boulevards. Les voitures des charbonniers sillonnent encore les rues, et ni le sucre ni le sel ne manquent. Mais, dit-il, « c’est la main d’œuvre qui fait défaut, pour donner aux matières premières le dernier perfectionnement auquel nous sommes habitués ». Plus de pain de luxe. Plus de sucre raffiné. Les brioches sont tolérées, mais les croissants supprimés par les autorités militaires. « Le raffinement, écrit-il, n’est peut-être qu’une manie. »

La Bourse est fermée et « manque aux gens d’affaires ». Les théâtres sont fermés et « manquent aux gens de loisir ». Le soir, cafés et restaurants sont fermés, et c’est ce qui modifie le plus la vie parisienne. En journée, l’un et l’autre ne peuvent plus servir de l’absinthe. Dans le naufrage des distractions, seul le cinéma a survécu. Gourmont commente : « Comme le sombre drame qui émouvait la foule il y a trois mois lui semble pâle près de celui qui se passe à quelques heures de la capitale ». Le public, de toute façon, ne semble guère s’amuser. Les tramways ne fonctionnent que dans un sens, de l’est à l’ouest, et les lignes du métropolitain sont encombrées. La plupart des grands hôtels sont fermés et les étrangers, dont Paris tire son luxe, sont absents.

L’absence des hommes, partout : le Quartier Latin a été vidé de ses étudiants et la foire aux livres des galeries de l’Odéon est déserte. L’étalage n’a pas été renouvelé. « Les quelques hommes sont tous d’un âge raisonnable, et les femmes y semblent désemparées ». Gourmont s’étonne qu’on ait malgré tout pensé à créer une mode pour l’hiver. Ce sera « une mode de guerre » Plus de fantaisies ni d’extravagances, des jupes droites, noires, sans ornements. Et Gourmont d’espérer qu’à la fin de la guerre, dont il sent, comme tout le monde, qu’elle risque de durer longtemps, « les arts de la paix » refleuriront. C’est, dit-il, ce qui le fait espérer.

Peut-être, dit-il, « qu’on n’écrit plus beaucoup de romans en ce moment où un si grand nombre d’écrivains sont en villégiature dans les tranchées ». La partie la plus jeune de la corporation est au feu et se fait tuer. On sait déjà la mort de Péguy. Et l’autre moitié, qui n’est pas mobilisée, est immobilisée. Elle ne publie plus rien, elle attend ou écrit pour elle-même ou « pour l’avenir ».

Pourtant, on bouquine beaucoup et partout, en attendant. Les cabinets de lectures sont dépourvus. Du coup, presque avec un sentiment de culpabilité, Gourmont s’est rabattu sur Romaine Mirmault, un roman d’Henri de Régnier qu’il n’aurait sans cela jamais découpé. Beaucoup de revues ne paraissent plus. Et Gourmont de conclure que le Paris en temps de guerre ressemble à ce qu’est la province en temps de paix : « on y ressent une impression de calme toute pareille » Tenir a-t-on donné comme consigne au Front. Attendre, semble répliquer l’arrière. Ce que ce parisien par vocation ne parviendra à faire. Treize mois après la mobilisation générale, Rémy de Gourmont meurt à l'hôpital d'une congestion cérébrale le 27 septembre 1915.

16:59 | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : paris, guerre1418, rémy de gourmont, littérature, théâtre, front, arrière |

dimanche, 06 octobre 2013

Le Président de Michel Raskine

Au centre du texte du Thomas Bernhardt et dans les propos du président lui-même se niche la comparaison entre l’art politique (le premier dans sa hiérarchie) et l’art dramatique (celui qui vient juste après, avant les Beaux-Arts et tous les autres): Le dispositif imaginé par Raskine pour la mise en scène du Président, actuellement au théâtre de la Croix-Rousse, tient tout entier dans cette assimilation d’un art par un autre : le trône et l’estrade, lieux symboliques du pouvoir, se dressent devant les spectateurs entre deux vestiaires où deux comédiens (Marief Guittier et Charlie Nelson) vont endosser les peaux successives de leurs deux personnages : la Présidente, le Président. A leur côté, un troisième officiant, régisseur à la fois du palais et du théâtre, comme l’indique sa tenue. Et une multitude de petits pantins hauts de quelques centimètres afin de figurer les personnages secondaires, parmi lesquels la bonne de la présidente, le colonel victime du premier attentat et le masseur. Ce parti pris de théâtre dans le théâtre culmine lors du dénouement lorsque, vêtu du même tee-shirt que le régisseur, Charlie Nelson contemple la mise en bière de son personnage sur l’estrade en bois comme s’il la mettait en scène, tout en jouant du saxo.

Le texte de Bernhardt n’a rien perdu de sa force depuis 1975, bien au contraire : «En chaque individu, il y a un anarchiste », y compris dans le Président et la Présidente, qui ont enfanté le Fils qui menace de les tuer. Y compris chez les militaires, les domestiques. Y compris chez les curés et les médecins, dont il est vain de croire qu’ils pourraient former un rempart contre les risques galopants qui menacent le pouvoir. « Ambition, haine, rien d’autre » : c’est le fameux leitmotiv, auquel se rajoute « la peur » dans la bouche du président, qui hante la scène comme le palais et court d’un bout à l’autre du texte de l’auteur autrichien : survivre aux attentats qui déciment peu à peu le Régime et ses dignitaires, tel est donc l’enjeu de ce couple présidentiel qui justifie leurs monologues successifs, lesquels s’énoncent devant le spectateur telles deux longues phrases ponctuées autant que hachées par les répétitions : manière pour les personnages de communiquer leur isolement, leurs obsessions de se dire, et surtout leur incapacité à communiquer entre eux.

Survivre et non pas vivre, non pas régner : Jadis tragique, la figure de l’ordre est devenue comique, car la classe dirigeante, nous apprend le texte, meurt finalement d’elle-même, de son exposition et de sa corruption. De son auto-érosion.

« On oublie souvent, déclara Raskine dans un interview, que Thomas Bernhardt est un survivant. Il aurait dû mourir à 18 ans dans un sanatorium ; les médecins n’ont jamais compris comment il a survécu à tant de difficultés d’ordre médical. Il a survécu. Je pense qu’il a mis la barre à une telle hauteur d’exigences qu’on est tiré vers le haut ».

Dans Le Président, en effet, la survie est à la fois un thème burlesque et le moyen de la satire. On répète souvent que la pièce a été montée pour la première fois au Schauspielhaus de Stuttgart en 1975, alors que s’ouvrait le procès de la bande à Baader. On se souvient moins souvent que cette année 1975 fut aussi celle où Thomas Bernhardt entreprit le premier volume de sa longue suite autobiographique avec son premier volet, L’Origine :

« Lui-même est incapable de transformer même en un seul instant de sommeil son état d’épuisement encore bien plus grand, l’état d’un blessé perpétuel », peut-t-on lire dès les premières pages de ce récit. Or c’est bien cette rencontre entre la comédie du pouvoir et la tragédie de la survie qui confèrent aux deux personnages de la pièce leur épaisseur toute particulière, toute bernhardienne, mais aussi plus classique, plus universelle qu’une simple pièce au motif politique : c’est ce que soulignent la mise en scène de Raskine, comme la performance des deux comédiens, sur le fil d'un bout à l'autre du spectacle. Un beau et vrai moment de théâtre, en ce moment-même à la Croix-Rousse.

Marief Guittier Photo © Loll Willems

Théâtre de La Croix-Rousse, jusqu'au 11 octobre 2013

19:43 Publié dans Des pièces de théâtre | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : le président, thomas bernhard, michel raskine, théâtre, croix-rousse, lyon, littérature |

mardi, 01 octobre 2013

La brume lyonnaise est un empire

Lyon s'est réveillée ce matin sous des vapeurs brumeuses, celles qui conviennent à ses reliefs, ses pierres, ses toits. C'est un beau début d'octobre, prometteur. Les vieux Lyonnais savent que c'est là son visage instinctif, le nordique, le celtique, le romantique également, qui ne pisse pas de sueur salée, mais se délecte de ses humides enchantements. Le moindre pavé devient alors propice au souvenir, dans l'épaisseur du sentiment.

Jadis, des poètes locaux un peu bourrus avaient fait de ce gris l'âme de leur ville, brume qui convient autant à l'effort de vivre qu'à la reconnaissance d'exister. A elle seule, elle donne sens aux carreaux des maisons, patine aux grilles des caves et pose d'inimitables reflets sur les croix de nos églises. En fermant l'horizon extérieur - et l'on voudrait presque que ce soit pour jamais - elle ouvre aux risques de l'âme l'aventure de sa vapeur et celle de son humidité. La brume lyonnaise est un empire. Chambre de chacun calfeutrée sur la pierre, enrobant mystère de sa toison bouclée répandue autour des branches, prometteuse caresse ivre de ses fleuves et filant par nos narines, joie fusant en cris suraigus par la gorge des gones qui courent dans les préaux.

photo Blanc Demilly

10:16 Publié dans Bouffez du Lyon | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : lyon, poème, littérature, brume d'octobre |

mardi, 24 septembre 2013

Irremplaçable et irremplacé

Tous ceux qui soutiennent ces guerres livrées aux quatre coins du monde au nom des Droits de l'Homme, tous les citoyens prétendument libres de cette société moderne qui voudraient qu'elle fût imposée au monde entier devraient lire cette page de l'irremplacable et irremplacé Bernanos. A travers l’explication du cas français, si l'on peut dire, il met à nu sans compromis, le lien épouvantable qui unit la guerre totale à la société moderne, et que nous devons tous sans cesse réfléchir, pour ne pas dire méditer...

Je vous parle, comme on disait au temps du roman réaliste, d’une expérience vécue. En 1920, je venais de faire la guerre comme tout le monde, j’avais trente-deux ans, je savais écouter, je savais voir. Oh ! sans doute, je ne me faisais pas beaucoup plus d’illusions qu’aujourd’hui sur les prétendues croisades de la Liberté, je ne pensais pas que « la porte du paradis sur la terre s’appellerait Verdun », comme l’écrivait alors je ne sais quel rédacteur de l’Echo de Paris. Oui, j’étais loin de m’attendre, croyez-le, à une période de prospérité ni surtout de sécurité. Je me disais : « cette guerre ne sera certainement pas la dernière, mais avant des siècles, surement, on ne reverra pas une telle imposture. Les hommes qu’on essaie de duper par une paix d’avoués véreux et de gangsters, quine serait, en somme, qu’une liquidation entre complices de la plus colossale faillite qu’on ait jamais vue, ne se laisseront évidemment pas faire, ils jetteront bas tout le système. »

Paris était à ce moment-là une sorte de foire universelle où la canaille internationale des palaces et des wagons-lit venait cuver son or à Montmartre comme un ivrogne cuve son vin. La température ambiante était, même sous la pluie de février, celle d’un salon de bordel ; mais le franc, lui tombait au-dessous de zéro et les éditeurs, rendus hystériques par leur propre réclame découvraient un génie par jour. Qui n’a pas vécu dans ces temps-là ne sait pas ce que c’est que le dégoût. Rien qu’en humant l’air des boulevards, vous auriez pu sentir l’odeur des charniers qui ne devaient pourtant s’ouvrir que dix-neuf ans plus tard.

J’allais et venais, je regardais dans les rues, à la terrasse des cafés, au seuil des usines et des chantiers, ces hommes qui avaient été cinq ans mes égaux, mes camarades, ces visages durcis par la guerre, ces mains de soldat. On les avait démobilisés classe par classe comme on rangerait sur une étagère des grenades encore amorcées. Mais c’était visiblement des soins superflus. Ils n’avaient jamais été dangereux que pour l’Ennemi. Ils avaient combattu en citoyens, ils s’étaient acquittés en masse de ce devoir civique, ils étaient allés là-bas comme aux urnes – beaucoup plus tranquillement, d’ailleurs, qu’ils allaient aux urnes, car ils sentaient bien que c’était une besogne sérieuse et qu’elle durerait longtemps. (…)

16:10 | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : bernanos, littérature |

lundi, 23 septembre 2013

Du poil sur le crâne de la cantatrice

Ionesco est mort en 1994, Devos douze ans plus tard en 2006. Les gens qui ont connu vivants ces deux champions de l’absurde riront de ce que je vais raconter là. Les autres m’intenteront peut-être un procès. Cela s’appelle une fracture générationnelle.

Les faits que je vais raconter sont vérifiables ICI.

Aujourd'hui, le journal est gratuit, dirait M Smith

C'est le monde à l'envers, dirait Mme Smith

Et l'article que je lis est signé d’une jeune fille sourde et muette dirait M Smith

Elle a envie de travailler dirait Mme Smith

Tout à son honneur dirait M.Smith

Elle veut être journaliste, rajoutera Mme Smith

Il lui faut la vocation, dira M. Smith

Elle l’a, elle l’a, dit Mme Smith

Tendre l'oreille à tous les ragots du bas monde ! dit M Smith

Ma foi, elle y parvient très bien, dit Mme Smith

Et se faire le porte parole de tous les chiens écrasés ! dit M Smith

Ils disent un peu tous la même chose, dit Mme Smith

Et de quoi parle son article ? dit M Smith

Du mariage entre homosexuels, dit Mme Smith

Tiens, dit M. Smith. Un pompier peut donc épouser un prêtre ? dit M Smith

Et un prêtre, un pompier, dit Mme Smith

La cantatrice n’est donc plus chauve ? s’affolera M.Smith.

Et la France est en Hollande, s'affole Mme Smith.

Et le pape s'appelle François, s'affole M Smith

Mais l'héritier s'appelle Georges, le console Mme Smith.

C'est toujours ça qui tient debout, rajoute M Smith

Il ne marche pas encore, remarque Mme Smith

Et la cantatrice ?

La cantatrice ?

Oui, la cantatrice ?

Tous ces plans de licenciements partout. Je crains qu'elle aussi soit au chômage, conclut M Smith, en mettant le feu au journal.

Rideau.

06:11 Publié dans Aventures post-mortem de la langue française | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ionesco, devos, absurde, littérature, politique, france, hollande, mariage gay, société, m smith |

lundi, 16 septembre 2013

Les escargots

Manger un escargot, quand on connaît l’animal, lent, silencieux, translucide, a quelque chose de peu glorieux.

Pour en avoir trop ramassés durant mon enfance, j’ai toujours du mal à commander des escargots au restaurant. Des escargots au beurre persillé, c’est pour moi tout sauf un plat de luxe. C’était jadis, comme les poissons ou les grenouilles de la rivière, la boustifaille des fins de mois.

Ils jeûnaient des semaines dans des filochons aux mailles d’acier. Puis dégorgeaient dans des bassines, les uns sur les autres, tassés dans l’eau salée. Nous les lavions alors à grande eau, leur dernier bain, une fête, dansant doigts frêles dans leur bave, avant de rejoindre leur tombeau, le grand faitout sur la cuisinière de fonte. Saisi, en les contemplant dans l’eau où se formaient des bulles, de l’expérience de leur mort. Saisi. Comme de voir dans l’arrière-boutique du voisin boucher le cochon égorgé, son cri, le sang qui goutte en filets.

Armés de couteaux, nous séparions fastidieusement le bon grain de l’ivraie, la merde entortillée du comestible. La vieille chantait du Léo Marjane et l’enfant souriait. Les petits corps gris, démoulés de leur coquille, gisaient à présent, rigides et immobiles dans un torchon en point Vichy. Pour quelques secondes encore, le souvenir d’avoir été un animal flottait comme un ange sur leurs formes rétractées. On commençait la persillade. Ils se métamorphosaient peu à peu dans le monde des hommes, jusqu’à devenir leur nourriture.

22:01 Publié dans Des poèmes | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : escargots, littérature, cuisine, souvenir |

mardi, 10 septembre 2013

La guerre, la retraite, les impots et mon chat.

Mon chat est un sérieux. Un grave, même. Cela semble non pas un trait de son caractère, mais un effet de l’âge. Il demeure figé et silencieux sur un coussin, observant de la fenêtre non plus ce qui se passe dans la rue, qui a cessé de l’intéresser depuis longtemps, mais plus loin, derrière l’immeuble d’en face, derrière l’horizon qui, comme lui, plisse souvent les yeux. Cela le ramène au mystère de son for intérieur, qui me ramène au mien. Nous sommes deux guetteurs.

Mon chat aime aussi s’installer dans le fond d’un pot pour y somnoler. Sa somnolence n’est pas si éloigné de son guet. Quand il somnole, il se détend longtemps, après s’être étiré longuement. La marche du monde, il semble s’en écarter, et pourtant il n’est qu’un grain de ce chaos, tout comme moi. Comme moi, il ne chasse plus depuis longtemps, et sa nourriture, comme la mienne, se manufacture ailleurs qu’en son instinct. Nous sommes deux guetteurs somnolents et vaincus.

Alors, n’allez pas lui demander ce qu’il pense de la guerre. Il vous fera comprendre d’un clignement de paupière qu’il ne supporte plus tous ces salonnards qui « veulent y aller », sans même concevoir ce qu’est en réalité un champ de ruines. Ne lui demandez pas ce qu’il pense de la retraite. Un froissement de sa moustache suffira à vous faire comprendre aussi ce qu’il pense de cette jeunesse, aussi éloignée de la retraite dans le temps, que le sont les salonnards de la Syrie dans l’espace.

Même le racket fiscal sans précédent organisé par l’Etat hollandais l’indiffère. Il sait que toute relation n’est qu’un rapport de force, de chasseur à chassé, de chat à souris. Pas de citoyenneté dans une meute, où les plus beaux parleurs sont les plus beaux salauds. Alors, si les souris votent stupidement pour un chat qui les méprise et les bouffe, ça ne le regarde pas.

SI vous glissez votre doigt sous son cou, il le tend et vous offre un ronronnement régulier comme le déroulement du temps. Il sait combien il est seul dans ce monde inversé, que certains de ses congénères adespotes crèvent dans les rues d'Athènes, pendant que d'autres subissent des mises en plis, avant de concourir dans des expositions californiennes. Il se résigne à son sort, qui me ramène au mien. Le guetteur est aussi philosophe.

20:37 Publié dans Là où la paix réside | Lien permanent | Commentaires (14) | Tags : littérature, chat, syrie, impôts, retraite, réforme |

samedi, 07 septembre 2013

Paul Lintier rééedité (enfin)...

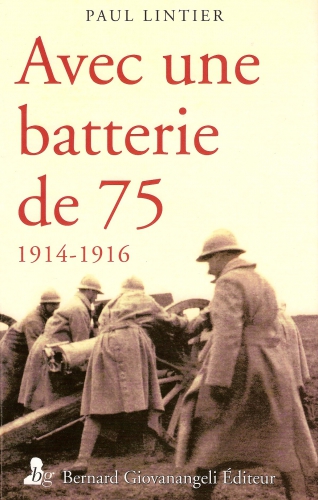

C'est une des très bonnes surprises de la rentrée éditoriale, que l'on doit à Bernard Giovanangeli : les œuvres de guerre de Paul Lintier, écrivain fauché au front dans la fleur de l'âge, dont on a souvent parlé sur ce blogue (ICI et ICI) sont désormais accessibles autrement qu'en épuisés sur ebay. Il s'agit de ses deux journaux, Ma Pièce et de Le tube 1233, avec les passages censurés. Jean Norton Cru, le pourfendeur des Dorgeles et autres Barbusse accusés d'être des mystificateurs, écrit dans son fameux Du Témoignage (1) à son sujet : « Nous ne nions pas le talent d’écrivain de ceux que la fortune a gâtés, mais nous trouvons un talent égal, parfois supérieur, chez ces artistes probes, Lintier, Cazin, Genevoix, Galtier-Boissière, pour ne nommer que ceux-là ».

Si Lintier a pu échapper à la critique de l'exigeant Norton Cru, c'est qu'en effet il ne cède pas au lyrisme épique ni au lyrisme idéologique. Loin des académies et des salles de rédaction, ses remarques sont brèves, il cherche le mot juste pour dépeindre le quotidien parfois commun dans les tranchées, les camarades aux émotions changeantes, les opérations menées, annulées, réussies, ratées, les espoirs, le cafard : voici pour exemple le portrait de François, du 23 décembre 1915 sur l'Hartmannswillerkopf, dans Le Tube 1233 :

« François est un petit breton imberbe, aux traits durs, aux cheveux rudes, plantés bas, à la mâchoire solide. Son visage aurait presque une expression farouche si le regard limpide de ses yeux gris ne l’adoucissait. Il est fort comme un cheval. Irritable et violent par boutades, son vrai caractère n’apparait qu’à la longue. François est un sentimental, un homme facile à émouvoir et bon. On me dit qu’aux premiers jours de la guerre, il fut brave jusqu’à la témérité. Mais un accident de tir où périt un pointeur de batterie, un de ses amis très chers, émut François si profondément que depuis il craint bien plus la pièce – qu’il pointe avec une grande sûreté et un coup d’œil impeccable, - que les coups de l’ennemi. »

cliquez pour agrandir

(1) Norton Cru Du Témoignage, réed Allia, 1997

13:46 Publié dans Bouffez du Lyon | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : paul lintier, bernard giovanangeli, littérature, ma pièce, le tube 1233, quatorze-dixhuit |