samedi, 12 avril 2014

Sous le ciel d'avril

Le cimetière de Loyasse était désert, quand j’y suis passé hier. Sous le ciel d'avril, le printemps ne fait pas de différence entre le séjour des vivants et celui des morts. Ça pépiait dans les arbres, et la lumière baignait les chapelles avec la même abondance que les toits de la ville en contre bas, sur lesquels flottait une nuée de pollution. J’ai arraché l’herbe en trop - la mauvaise dit-on, sur la tombe de ma mère. J’ai déplacé les vasques pour nettoyer les traces de terre sur le marbre noir. Il va falloir changer les fleurs en tissu, dont la couleur des pétales a passé sous le soleil. Je rachèterai des jaunes. Elle aimait particulièrement les tulipes jaunes.

A chaque fois que je me recueille devant sa tombe, je regarde avec étonnement ce chiffre, 1980. Dans quelques mois, trente quatre ans, déjà ! Il n’y a rien de très linéaire dans le temps. Je ressens cela aussi quand je lis un auteur ancien, dont la vigueur de la pensée me saute aux yeux, fraîche, contemporaine. Les disparus nous habitent, quoi que nous en pensions avec, tantôt la force de l’instant, tantôt celle de la durée.

intérieur Loyasse, photo Itinéraire bis

Je suis redescendu de Loyasse en passant par la chapelle de Fourvière, où j’ai placé un cierge pour son repos. Sur les bancs, moins de fidèles qu’une main n’a de doigts, c’est dire. Je suis resté un instant à contempler la Vierge Noire qui trône au centre de l’autel baroque et doré, cette Vierge à qui le conseil municipal au grand complet, -monsieur Collomb en sa tête-, vient offrir un cierge et un écu chaque huit septembre. Je suis resté devant elle un moment, paisible et silencieux. Sur l’esplanade de la basilique, au-dehors, il y avait beaucoup plus de monde pour contempler la plaine urbaine, dans le bleu vilainement grisailleux de la pollution.

12:15 | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : lyon, loyasse, fourvière, littérature, avril |

vendredi, 07 février 2014

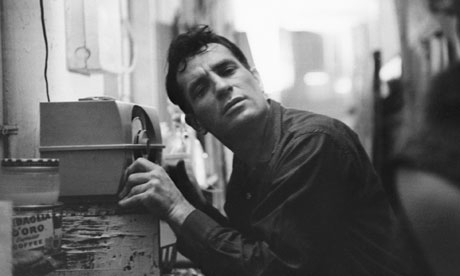

Visions de Gérard, Kerouac

Voici une page de Jack Kerouac insolite, éloignée de la carte postale du beatnik de Greenwich Village et d'ailleurs, - une page extraite d'un splendide récit mi autobiographique, mi onirique que je suis en train de lire, qu'il a consacré aux dernières années de son frère Gérard, mort à 9 ans en 1926, alors que lui-même n'en avait que 4. Le texte est écrit en 1956 et publié en 1963 par Farrar Strauss & Co à New York, et dans sa version française en 1972 par Gallimard. Kerouac est mort en 1969 à 47 ans. Le récit des dernières années de Gérard se trouve également dans plusieurs lettres que Kerouac a envoyé en 1951 à son ami Neal Cassady, qui lui inspira le fameux On the Road, et dont à l'occasion, je publierai quelques extraits étonnants.

Gérard vient lentement, perdu dans ses pensées par ce matin clair, au milieu des enfants heureux – Aujourd’hui, il est perplexe, il regarde là-haut ce bleu vide sans nuage et parfait, et se demande ce que sont ce vacarme et cette fureur qui règnent ici-bas, à quoi riment les hurlements, les bâtiments, l’humanité, l’inquiétude – « Peut-être n’y a-t-il rien du tout », pressent-il avec sa pureté lucide- «tout comme la fumée qui sort de la pipe de papa – les dessins que fait la fumée. Tout ce que j’ai à faire, c’est fermer les yeux et tout cela s’en va – il n’y a pas de maman, pas de Ti Jean, pas de Ti N in, pas de papa – pas de moi – pas de Kitigi (le chat) – Il n’y a pas de terre – regardez le ciel parfait, il ne dit rien ».

A l’autre bout, c’est le presbytère où vit le curé Lalumière, le Curé, avec d’autres prêtres, une maison de brique jaune qui emplit d’effroi les enfants car elle est en soi une sorte de calice, et nous imaginons à l’intérieur des processions avec les cierges, la nuit, et de la dentelle blanche comme neige au petit déjeuner – Puis c’est l’église Saint-Louis de France, qui était alors une construction souterraine, avec une croix en béton, et à l’intérieur des bancs lisses à la mode d’autrefois, et les vitraux, et les stations de la croix, et l’autel, et les autels spéciaux pour Marie et Joseph, et les antiques confessionnaux avec des draperies lie-de-vin et des portes percées de judas et surchargées d’ornements – Et de vastes et solennels bassins de marbre au fond desquels repose l’eau bénite des jours anciens qui a mouillé des milliers de mains – Et des alcôves secrètes et des orgues surélevées et des arrière-salles sacro-saintes d’où des enfants de chœur émergent en dentelle et surplis noir ; et des prêtres s’avancent en grande pompe, parés d’ornements royaux – Gérard y était allé assidûment, à maintes reprises, il aimait se rendre à l’église – C’était là que Dieu avait son dû – « Quand j’arriverai au Ciel, la première chose que je demanderai à Dieu, c’est un joli petit agneau blanc pour tirer mon charriot – Aï, je voudrais bien y être déjà, tout de suite, sans avoir besoin d’attendre » Il soupire au milieu des oiseaux et des bambins, et là-bas, au milieu de la cour sont rassemblées les sœurs, nos maîtresses d’école, qui se préparent et attendent que la cloche et que les élèves se mettent en rangs, la brise du matin agitant légèrement leurs robes noires et leurs rosaires qui pendent ; leur pâle visage autour de leurs yeux chassieux est délicat comme un ouvrage de dentelle, distant comme un calice, rare comme de la neige, intouchable comme le pain bénit de l’hostie ; les mères de la pensée (…)

Oh, être là, en cette matinée, et voir vraiment mon Gérard, attendant en rang, avec toutes les autres petites culottes noires et les petites filles alignées de leur côté, toutes en robes noires et ornés de cols bleus, voir la joliesse et la douceur et le charme attendrissant de cette scène désuète, les pauvres religieuses plaintives qui font ce qu’elles croient être le mieux, dans le sein de l’Eglise, toutes sous son Aile qui se replie – La colombe est l’Eglise –Jamais je ne dirai du mal de l’Eglise qui a donné à Gérard un baptême bienfaisant, ni de la main qui a béni sa tombe et qui l’a officiellement consacrée – Qui, en la consacrant, l’a fait retourner à ce qu’elle est, une neige céleste et éclatante et non de la boue – A montré ce qu’il est, un ange éthéré et non un être en putréfaction – Les religieuses avaient l’habitude de frapper les enfants sur les doigts avec l’arête d’une règle quand ils ne se rappelaient pas 6 fois 7, et il y avait des larmes et des cris et de grands malheurs dans chaque classe, chaque jour – Et toutes les brimades habituelles – Mais tout cela était secondaire, tout était destiné au sein de l’Eglise Solennelle, laquelle, nous le savions tous, était de l’Or Pur, la Lumière Pure.

Jack Kerouac, Visions de Gerard, 1963

Jack Kerouac listens to himself on the radio in 1959. Photograph: John Cohen/Getty

02:57 Publié dans Des nouvelles et des romans | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : kerouac, visions de gérard, littérature |

mercredi, 29 janvier 2014

Lieux lus, traversés, habités...

Tours, dans laquelle je n’ai jamais mis les pieds autrement qu’en suivant la phrase de Balzac, et ainsi Guérande, et ainsi Saumur. Dublin, que ne connais que par Joyce, et New York, par Dos Passos ou Kerouac. Je me souviens de ma déception à Illiers ou Venise, oui, même Venise. Ne m’y attendaient ni Rousseau, ni Byron, ni Chateaubriand, ni Proust mais juste la police italienne qui empêchait les jeunes routards de dormir dans les parcs. Par bonheur il y eut Wien, que j’écris à l’autrichienne parce que ces linéales rouges sur la pancarte beige des wagons verts sombres d’autrefois faisaient bouger je ne sais quoi dans mon rêve, et puis je n’avais pas encore lu Zweig et Vienne demeurait une page entièrement blanche. Lorsque j’y débarquais, je n’avais rien à y faire – dépenser un maigre pécule accumulé en travaillant comme garçon de bureau en France – je respirais ma solitude et goûtais les charmes de ma naissance trop tardive dans ces rues comme hantées par des dimensions déjà perdues. Il y eut le parc de Schönbrunn. Ceux qui s’inquiétaient pour moi alors sur Terre sont partis un à un, depuis. Je leur dois quelques grains d’un chapelet qu’ils m’ont laissé à dire pour leur repos devant leurs tombes, avant de larguer à mon tour les amarres en partance pour le grand voyage. Car je faisais semblant alors avec mon sac en toile. D’Amsterdam, de Copenhague, d’Istanbul, de toutes ces destinations pointées sur mes cartes d’alors, je suis revenu. Eux qui sans me juger haussaient les épaules, et qui étaient de rudes terriens n’ayant jamais trop quitté leur pré, eux, sont partis pour de bon.

A présent, ils se confondent dans mon esprit, ces lieux lus et ces lieux visités, formant ensemble comme des espace indéterminés, qui dans ma mémoire, qui dans mon imaginaire, et différents des lieux dont j’ai perdu le rêve pour les avoir vraiment habités, et marqués de toute ma lourdeur, du sceau du toujours décevant Réel.

00:34 Publié dans Des poèmes | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : saumur, tours, venise, wien, lieux, littérature, habitat |

mercredi, 08 janvier 2014

Lettres de Paris

Dans l’ironie de cette photo, quelque chose qui pourrait me rendre illico mélancolique, si je cédais à mon instinct littéraire. Ou joyeux, tout autant. Car il n’est pas donné à tout le monde d’entrouvrir les grilles de son passé, d’y ranimer des saveurs exténuées. Et c’est bien que le souvenir soit aussi préservé des passants indiscrets, comme les chambres et leurs objets odorants, derrière ces volets clos.

Des linéales, dont la barre du T et le V entrouvert évoquent des jours de fins lettrés, ceux de Cassandre et son Peignot... Ô le temps de l’enseigne, comme un peu plus tard ces autres lettres publicitaires, à Montmartre ! Paris se lit à mi hauteur des rues, comme toute ville qui a vécu. Aujourd'hui contrefait hier, mais Gravures, Aquarelles et Peintures ne sont-elles alors plus que Tableaux et Souvenirs ? A voir, dirait Nadja.

On ne retrouve le temps que si le permet la chanson, c'est ainsi. Trois petites notes de musique, chantait Cora Vaucaire. Aussi l’enseigne à Gill s’est-elle comme cristallisée en lapin curviligne, dans un moment leste qu’il n’est plus besoin de poursuivre en vain pour le goûter. Les lettres de Paris, alors, n’appartiennent pas davantage au passé qu’au temps qui les photographie.

00:02 Publié dans Des nuits et des jours... | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : paris, gill, cora vaucaire, lapin agile, temps retrouvé, montmartre, littérature, rêve, typographie |

mardi, 31 décembre 2013

Ma dissidence

Parce que nous sommes des individus, nous sommes tous des dissidents : des frontières, que nous ne cernons pas toujours, nous séparent des idéologies et des lieux communs dominants, tout comme de celles et de ceux qui sont moins influents. L’histoire personnelle de chacun d’entre nous a sculpté notre originalité de manière indélébile, et ce caractère original, c'est-à-dire non reproductible, parce qu'il est quasiment archéologique, se heurte en permanence au monde uniforme des sociétés organisées.

La dissidence se distingue de la révolte par le fait qu’elle ne tente pas de changer ni de transformer l’ordre de ces sociétés. Toute société humaine ayant besoin d’ordre, ce serait prendre le risque de devenir soi-même un jour un représentant, voire un garant de cet ordre, et de sombrer ainsi dans l’uniformité, le ridicule, l'ennui de soi, et tout le diktat qui en découle. C’est pourquoi la figure la plus radicale de la dissidence a toujours été incarnée par l’artiste.

Vivre dans un tel monde, j’entends par là le monde contemporain, c’est serrer au plus près sa propre dissidence, au sein de toutes les contraintes – essentiellement sociétales & financières, mais pas seulement – qui nous sont imposées par l’ordre dominant, quel qu’il soit. Voilà pourquoi l’artiste – je veux dire la part la plus artiste de chacun d’entre nous – ne peut être que heurté, choqué par le discours simplificateur des idéologues de tous crins, particulièrement ceux qui sont au pouvoir et prétendent de ce fait régir les mœurs, gérer les affaires et édifier les spectacles de la Cité.

La littérature - tantôt salon précieux et tantôt hall de gare, tantôt estrade de bateleur et tantôt académie d’initiés – est un des lieux où l’individu pour qui c’est une nécessité vitale peut marquer sa dissidence. C’est en tout cas le lieu où moi-même, personnage terne et fondu dans la masse, qu’une carte d’identité, un numéro de sécurité sociale, un autre de compte en banque et quelques autres codes définissent à gros traits pour la société organisée, l’ai sauvegardée. Cela, aussi bien par un travail de lecture que par un travail d’écriture, les deux étant inextricablement liés.

Moi seul sais ce que tout ce travail m’a coûté et m’a apporté. De ce savoir – si l’on peut appliquer un terme aussi ridicule à ce dont il est question, ou de cette connaissance, mais c'est guère mieux, j’ai fait un roman. Le roman de ma dissidence, si l’on veut. Ce texte a du mal, et cela peut se comprendre en raison de sa nature, à trouver un genre (conte philosophique ? épopée ? science-fiction ? fantasy ?). Et partant un éditeur, car ces derniers ont horreur de ce qui n’est pas calibré, normé, ajusté à un public pré-établi, une cible, comme on le dit élégamment en marketing. Ce qui peut se comprendre. Pour ma part, hormis marquer ma propre originalité, je ne sais qui je cible. C'est ainsi. C'est ma seule note d'intention...

Après avoir longtemps croupi dans mon esprit, ce roman croupit donc dans mes cartons depuis un certain nombre de mois. Tout bien considérer, le fait a beau être ennuyeux, il est aussi plutôt flatteur : Ce roman a visiblement un problème avec l'ordre établi. La rencontre directe avec le public étant constitutive de mon originalité, il est donc probable que je me décide un de ces jours à le publier moi-même. Soit sur ce blog, soit ailleurs. En attendant, on peut considérer que ce court texte en est la juste -et juste- la préface.

08:07 Publié dans Des nouvelles et des romans | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : littérature, roman, solko |

lundi, 30 décembre 2013

Le sapin n'a plus d'odeurs

N’achevons pas l’année sur les mots « Ça sent le Sapin », qui bouclaient le dernier billet. L’expression demeure trop connotée, par ces moments de renouveau calendaire, qui auraient plutôt besoin d’embaumer la rosée matinale de nos espérances. Je me demande néanmoins ce qu’on peut souhaiter de bon à cette pauvre Marianne, prise à la gorge sur nos timbres par une néo-Femen hystérique, agonisante dans les filets de dirigeants aux bords, qui de l’hystérie, qui de l’apoplexie, comme en témoigne le soutien inconditionnel de Copé à Valls et Hollande, dans la chasse ouverte au Dieudonné... Comme si la seule bête à abattre était le bras d’honneur aux puissants. Pendant ce temps, l’information frôle l’extrême horreur, dans les lumières indifférentes des réveillons païens qui se préparent.

Entre autres bonnes nouvelles et à propos d'horreur, cette réflexion d’Attali, entendue ce week-end lors des Grands rendez-vous d’Europe 1 : dans le fil de l’aimable logorrhée dont cet immuable conseiller des Princes, ce grand expert économique, comme on dit, possède le secret : « 2014 sera une année très dangereuse ». Qui l’envoie ainsi préparer le terrain, et opérer son chantage sur le « petit personnel » de l’hôtel de France, de moins en moins étoilé chaque année? (tout le monde se souvient de sa boutade merdique sur « les nations qui sont désormais des hôtels, et où le personnel doit être bien traité pour que les clients se sentent bien. » ).

2014 sonnera-t-il le glas pour le ton polémique ? Les blagues, les spectacles, les histoires de cul devront-elles se soumettre en référé à l'humour disciplinaire du Président, ou un éclat de rire salutaire le renverra-t-il, lui et sa cour, dans la banquise de Solférino qu'ils n'auraient jamais dû quitter ?

Car Noël vient de fuir et le sapin a perdu ses odeurs. Le triomphe des corbeaux noirs, ces grands annonciateurs de la mort, n'évoquent plus que la résignation des pauvres gens, leur consentement à la déception fatale. Reste à interpréter sur la plage la signification du cri des mouettes : la curée, le rut, la plainte ou la joie ?

Rien de ce boueux Réel ne doit survivre de l'épreuve du merveilleux.Nous tournerons les pages de nos beaux incunables. C'est le commencement d'un nouvel an, le sacre de la fiction. C'est une histoire à suivre. Qui m'aime me lise, dit le poète dissident.

15:48 Publié dans Sur le vif | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : sapin, attali, solferino, dieudonné, littérature |

mercredi, 25 décembre 2013

Les fruits de ma patience

Si je n’ai jamais aimé Noël, le Noël des familles, comme on dit, c’est parce que ma famille n’en était pas une. Ma mère ayant quitté fort jeunette mon père avec moi sous le bras, comme un ballot qui, tout en rendant son existence plus légère, allait aussi considérablement l’alourdir, je voyais bien que la moitié de famille qu’on me donnait en spectacle devant les sapins enguirlandés de mon enfance n’en était pas une. Ou plus précisément la moitié d’une, ce qui revient – inutile de se raconter des histoires - au même.

De l'autre moitié, aucune nouvelle : ceux-ci tenaient d'autant plus à me donner le change : Les adultes croient toujours qu’ils le peuvent. Et les enfants, souvent, les laissent penser ainsi, par impuissance de les persuader du contraire. J’ai pris du coup les sapins de Noël en horreur, et ce Père Noël aussi rougeaud que ridicule avec. Quelle vision grotesque du père absent ! En regardant ma moitié de famille (pour les cousins, ça en était une entière) former clan autour du résineux, il m’arrivait souvent de penser à l’autre moitié. Je me disais alors que j’étais à l’arrêt quelque part entre une tradition morte et une comédie légère, et je me demandais ce que serait mon futur parmi ces gentils comédiens, dans cette société sans fondement où il fallait pourtant grandir parmi des inconnus.

Le Noël des familles, c’est du côté de la crèche, donc, que j’allais le chercher. Oh, pas la crèche en papier domestique, tapie non loin du vilain conifère, non. Vitrine de la famille victorienne, faute d'être victorieuse. Celle des églises, qui réunissait autour d’elle de vraies familles parce qu’elle donnait à voir une Sainte famille. Qu’une famille puisse être sainte… ce phénomène était pour moi des plus mystérieux. Le Mystère de Noël, comme disait le prêtre : c’était peut-être incompréhensible, au moins n’était-ce ni surfait, ni surjoué. Au moins cettte famille avait-elle une histoire et de nombreux familiers : Je découvrais qu’à cette histoire, des générations d’hommes et de femmes s’étaient accrochées au fil des siècles partout dans le monde. Je m’y accrochais à mon tour. J’appris plus tard, bien plus tard, que Joseph était le patron des âmes perdues. Commença alors le début de ma réconciliation avec ma moitié de famille, car je trouvais que ça leur allait bien, les âmes perdues. S’ils étaient aussi ridicules, ils n'étaient pas les seuls dans ce vingtième siècle et cette Europe en pleine décomposition : Ils avaient donc quelques solides excuses. Et moi aussi, par la même occasion.

Tout ceci ne m’a pas rendu ce carnaval de Noël plus sympathique. Mais avec le temps, cela a pris une autre tournure. Aujourd’hui, je ne prête pas plus d’attention à ce ministre de la Consommation à la barbe cotonneuse qu’à une enseigne de taverne. C’est ce qu’il est d’ailleurs. Une enseigne de taverne, c’est un peu mince pour faire rêver des enfants qui ont mal à l’âme, non ? Or, dans les « familles » d’à présent, mono, duo, tri ou quadri parentales (un, deux trois, changez de cavaliers), ils sont légions. Et ce n’est qu’un début, vu la malignité perverse de ceux qui gouvernent le pays. Le carnaval des faux, encore et toujours, en charge de la satanique mascarade de parentalité pour les générations à venir. Demeure cependant un mystère.

Au moins un mystère n’abuse-t-il pas les enfants. Il n'y a rien d'autre à comprendre de celui de la crèche. Rien, pour la frêle raison. Et c'est parfait ainsi. Le mystère de Noël n’est donc ni à vendre, ni à réformer, ni à consommer. C’est ce que je ressentais hier soir durant la messe de minuit, dans cette église de mon quartier presque pleine où résonnaient les fruits de ma patience. Un divertissement suffisant, disait Giono, qui exprima ainsi le caractère aussi universel qu'indispensable du catholicisme - mais un tel développement n’en finirait plus. Je priais, comme souvent, pour mes morts. Ceux de ma moitié de famille, et les autres. Et lorsque le prêtre me montra l’hostie, je dis Amen, pour eux tous, et aussi pour quelques vivants.

Vatican - Crèche de Noël

08:35 | Lien permanent | Commentaires (12) | Tags : minuit, noël, christianisme, vatican, crèche, famille, société, culture, éducation, giono, littérature |

dimanche, 22 décembre 2013

Chant sans titre du 22 décembre

Tu restes sans voix devant le pouvoir de cette Parodie,

Les rues enguirlandées, les caddies emplis,

Les rubans et les nœuds,

L’air féroce d’une enfant de six ans devant des piles de jouets,

Et celui, comme mort déjà, de ses parents,

Leur main au porte-monnaie.

Tu te souviens de la pénombre, moisie et bienveillante, d'une chapelle,

De la silhouette d’un antique saint-Patron

Noël des Corporations.

Et du chant qui, s’élançant des bancs,

Rencontraient l’oraison dans la fumée des cierges.

Enfant, tu aurais souhaité qu’un homme comme Saint-Joseph,

Te prenant dans ses bras, te fît profiter de sa hauteur,

Sa hauteur de Juste.

Mais pour t’élever d’un petit mètre, tu ne pus compter que sur le Temps

Qui falsifie, divise, submerge et contrefait les corps et les esprits.

Cette hauteur, en quelle Parole espérée, attendue de livre en livre, et d’auteur en auteur,

As-tu par les écoles guetté sa venue !

Mais rien, que la monotonie des hommes et des femmes,

Et celle des enfants, qu’on dit meilleure, pour se rassurer des erreurs.

Le Grappin sourit à et dans et par cette parodie, aussi sociale que politique,

Aussi financière que festive, et partout régnante, lumière des âmes mortes.

C’est au fil d’un chapelet qu’à présent tu marches suspendu dans la nuit,

A cette Prière qui te relie à Béthanie.

Le signe en grain de buis a cessé d’y être arbitraire;

Le Murmure n’y prononce plus rien de parodique, enfin.

Il n’est qu’un souffle, une lueur, les lèvres de l’asile

D’un corps à nouveau suscité, par où tu tiens en paix.

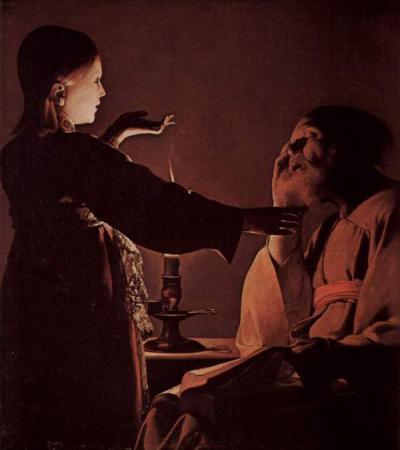

La Tour, Joseph et l'Ange

03:37 Publié dans Là où la paix réside | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : la tour, saint-joseph, poésie, littérature, christianisme |

vendredi, 13 décembre 2013

Le Destin de Pierre

De 1912 à 1914, Henri Béraud a écrit plusieurs histoires de rencontres nocturnes avec des revenants, dispersés dans ses trois premiers recueils de nouvelles dits « lyonnais ». Cette familiarité avec les morts, principalement ceux de 48, lui sert de marqueur historique pour exprimer avec humour une certaine mélancolie devant le basculement du monde. Il y épingle la dilution du sentiment républicain, le triomphe de la censure bourgeoise, la duplicité de goût des honnêtes gens, la grossièreté des objets culturels offerts au peuple. Dans la nouvelle que voilà, qu’on peut trouver dans le Voyage autour du cheval de Bronze, il est question d’une rencontre avec l’illustre Pierre Dupont. Une histoire de statue, où le Festin de Pierre devient le Destin de Pierre...

LE DESTIN DE PIERRE

J’adore les histoires de revenants. C’est ma grand-mère qui en est la cause. La bonne vieille se plaisait le soir à raconter des légendes d’outre-tombe qui lui faisaient à elle-même, dans le silence de ses appartements, une peur horrible. Car elle croyait à ses histoires. Elle décrivait les fantômes avec le talent précis d’un petit peintre de l’Ecole Hollandaise, si bien que les apparitions, lutins feux-follets, ombres et sylphes me furent familières de bonne heure. Je rencontrerais le Spectre du Commandeur que non seulement je lui serrerais la main, mais que je taperais sur son ventre de pierre, cadette ambulante dont un vrai gone ne saurait s’émouvoir. Si ce fanfaron libertin de Juan avait connu ma grand-mère, il ne serait pas tombé roide en voyant « par la rampe invisible d’un songe » descendre la Statue, et le souper aux flambeaux qu’il avait commandé n’eût pas été perdu.

Donc j’aime les revenants, et ils me le rendent bien. Je ne puis me promener la nuit, dans les rues de Lyon, sans faire quelque rencontre fantastique. Nous causons en nous promenant comme des amis. Ma femme me demande pourquoi je rentre si tard : et elle se refuse à croire que je me suis laissé attarder par des morts. C’est cependant la vérité.

Pour ceux qui n’ont pas la frousse, causer avec un revenant est aisé ; Le difficile est de l’approcher. Il faut vous dire que la circulation des fantômes est interdite dans le département du Rhône, et, comme Saint-Pierre est un homme pareil à M… , ne voulant pas « d’histoires », il n’aime pas que ses pensionnaires rentrent le matin avec des contraventions.

Je le sais et cela m’aide à lier conversation avec ces noctambules flottants. Pas plus tard qu’avant-hier, j’ai fait la rencontre, rue de l’Annonciade, d’un Lyonnais que vous connaissez bien. Il avait une belle tête de Jésus pauvre, avec des yeux très bons, une redingote à larges pans et une cravate noire, comme en portaient les hommes de 48. C’est Pierre Dupont. Il pleuvait, et lui marchait, le dos sous l’averse en chantonnant. Je m’approchai et me fit connaître.

-Ah ! me dit-il, le père Baudin m’a parlé de vous. Il est occupé à refaire les dorures de la harpe de sainte-Cécile. Il a un mauvais caractère, mais ses calembours amusent profondément Saint-Giovan qui, bien qu’artiste, possède une âme pleine de candeur.

-Dites lui que son tableau Les Pivoines est en bonne place au Musée. Mais pourrais-je savoir ce qui nous vaut l’honneur… le plaisir…

- Je suis revenu en ce monde par curiosité. Les derniers arrivés là-haut nous ont dit qu’en dépit des concours, campagnes et encouragements de toute sorte, la chanson était morte chez nous.

- Hélas !

- Je sors d’un music-hall, comme ont dit aujourd’hui. Mes collègues élus n’ont pas exagéré. Est-il possible que la Fantaisie se soit brisé les ailes et noyé le cœur au point de chanter dans les corps de garde ? Ce que j’ai, ce soir entendu de goujates bêtises, de mornes crudités, de tristes ordures est inimaginable. Vous me voyez étonné.

- Et cela ne fait que grandir.

-Pauvres enfants ! Au moment où j’entrai dans ce lieu de luxe et de lumière, il y avait sur la scène une espèce de doux imbécile, vêtu de toiles à matelas, qui toussait un couplet insane suivi d’un refrain cent fois plus stupide. Et la foule écoutait et applaudissait. Puis des femmes et des hommes se sont succédé, susurrant et braillant à tour d e rôle des histories d’alcôve – et de quelle manière, ô Cupidon ! soulignant, des gestes cyniques, des allusions énormes, régalant la canaille altérée de salacités. Est-il possible qu’on permette de telles choses ?

- Cela est. Et je ne suis pas sûr qu’on ne les encourage pas. Les personnes qui combattent l’obscénité ne perdent point leur temps au café-concert. Ils sont occupés à faire condamner des écrivains, à chasser Mme Isadora Duncan, à vilipender Nijinsky, à poursuivre Willette, Willette l’admirable et troublant Willette, que tout et jusqu’à son nom appartient à ce génie de la pretintaille, de l’amour et des ris qui se nommait Watteau ! Les honnêtes gens cousent des caleçons pour des statues, mais ils tolèrent le beuglant, le vaudeville et le nu académique à trente centimes le fascicule. Ils dénoncent Charles-Henry Risch et vont prendre ses œuvres aux vitrines des libraires, fleurs rares parmi le fumier des Physiologies du Fouet et des Flagellations au XVIIIème siècle. C’est cela qu’on appelle être vertueux.

- Ah me dit le bon Pierre, je ne savais pas que le monde fût devenu si laid. Jadis, quand je chantais les Bœufs après boire, dans les jardins d’une guinguette, les gens du peuple étaient contents. Ils crachaient dans leurs mains et retroussaient leurs manches pour mieux écouter. Un jour, à Paris, en 1855, j’étais en voiture avec une jolie lorette qui était la maîtresse d’un ambassadeur de mes amis…

- Hum !

- Qu’avez-vous dit ?

- C’est l’ambassadeur quine passe pas !

- Mettons un commis d’ambassade. Nous arrivons au Jardin Turc, qui se trouvait boulevard du Temple. Nous bûmes de la limonade et, au bout d’un moment, nous vîmes sur la scène un beau ténor, avec des cheveux en coup de vent et un gilet de satin, pareil à ceux de M. Desnoyers. Il chanta une chanson qui parlait de fleurs, de beaux arbres et de papillons.

- Comme c’est beau me dit la dame.

- Cela s’appelle les Sapins, répondis-je, et c’est de moi.

Elle m’embrassa devant tout le monde, on me reconnut et des gens me firent la fête. A votre sale époque, il eût fallu que la chanson parlât de sommiers, de petites bretonnes et de cabanes bambou pour que la grisette applaudisse.

-Il n’y a plus de grisettes. La dernière était M. François Coppée. Il n’y a même plus de lorettes, et je ne sais pas s’il y a encore des femmes d’esprit. Ce qui plait le mieux aux personnes du sexe, ce sont le valses de barrière, rythmées à coups de chaussons, les « chaloupées » que dégoisent d’un air crapuleux des ténorinos en casquettes et cravates rouges ou des divettes en tablier à petites poches. Les temps sont changés.

-Oui, bien changés. Dites à Xavier Privas que, vivant, j’aurais voté pour lui, quand on le nomma Prince des Chansonniers

- Il m’a dit lui-même qu’il eût voté pour vous si vous aviez été de ce monde.

- C’est un bon Lyonnais.

- Oui.

La pluie cessa de tomber. Le ciel nocturne se constellait, et, dans le jardin des Chartreux, l’herbe mouillée faisait courir une odeur de printemps, fraîche et puissante, qui me transportait loin de la ville. Et quand je me tournai vers mon compagnon, pensant lui tirer quelques paroles concernant ces effluves de la glèbe, cette sueur de la terre qu’il avait si mâlement célébrée, je ne vis plus que le buste en bronze du chansonnier, luisant sous l’eau du ciel, dans l’aube claire d’une matinée de juin. C’est toujours ainsi que finissent les histoires !

Henry Béraud, Voyage autour du Cheval de Bronze, 1912, Tardieu éditeur

buste de Pierre Dupont

09:48 Publié dans Des nouvelles et des romans | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature, don juan, le festin de pierre, pierre dupont, henri béraud, lyon, humour, revenant, nouvelles, willette, xavier privas |