vendredi, 13 décembre 2013

Le Destin de Pierre

De 1912 à 1914, Henri Béraud a écrit plusieurs histoires de rencontres nocturnes avec des revenants, dispersés dans ses trois premiers recueils de nouvelles dits « lyonnais ». Cette familiarité avec les morts, principalement ceux de 48, lui sert de marqueur historique pour exprimer avec humour une certaine mélancolie devant le basculement du monde. Il y épingle la dilution du sentiment républicain, le triomphe de la censure bourgeoise, la duplicité de goût des honnêtes gens, la grossièreté des objets culturels offerts au peuple. Dans la nouvelle que voilà, qu’on peut trouver dans le Voyage autour du cheval de Bronze, il est question d’une rencontre avec l’illustre Pierre Dupont. Une histoire de statue, où le Festin de Pierre devient le Destin de Pierre...

LE DESTIN DE PIERRE

J’adore les histoires de revenants. C’est ma grand-mère qui en est la cause. La bonne vieille se plaisait le soir à raconter des légendes d’outre-tombe qui lui faisaient à elle-même, dans le silence de ses appartements, une peur horrible. Car elle croyait à ses histoires. Elle décrivait les fantômes avec le talent précis d’un petit peintre de l’Ecole Hollandaise, si bien que les apparitions, lutins feux-follets, ombres et sylphes me furent familières de bonne heure. Je rencontrerais le Spectre du Commandeur que non seulement je lui serrerais la main, mais que je taperais sur son ventre de pierre, cadette ambulante dont un vrai gone ne saurait s’émouvoir. Si ce fanfaron libertin de Juan avait connu ma grand-mère, il ne serait pas tombé roide en voyant « par la rampe invisible d’un songe » descendre la Statue, et le souper aux flambeaux qu’il avait commandé n’eût pas été perdu.

Donc j’aime les revenants, et ils me le rendent bien. Je ne puis me promener la nuit, dans les rues de Lyon, sans faire quelque rencontre fantastique. Nous causons en nous promenant comme des amis. Ma femme me demande pourquoi je rentre si tard : et elle se refuse à croire que je me suis laissé attarder par des morts. C’est cependant la vérité.

Pour ceux qui n’ont pas la frousse, causer avec un revenant est aisé ; Le difficile est de l’approcher. Il faut vous dire que la circulation des fantômes est interdite dans le département du Rhône, et, comme Saint-Pierre est un homme pareil à M… , ne voulant pas « d’histoires », il n’aime pas que ses pensionnaires rentrent le matin avec des contraventions.

Je le sais et cela m’aide à lier conversation avec ces noctambules flottants. Pas plus tard qu’avant-hier, j’ai fait la rencontre, rue de l’Annonciade, d’un Lyonnais que vous connaissez bien. Il avait une belle tête de Jésus pauvre, avec des yeux très bons, une redingote à larges pans et une cravate noire, comme en portaient les hommes de 48. C’est Pierre Dupont. Il pleuvait, et lui marchait, le dos sous l’averse en chantonnant. Je m’approchai et me fit connaître.

-Ah ! me dit-il, le père Baudin m’a parlé de vous. Il est occupé à refaire les dorures de la harpe de sainte-Cécile. Il a un mauvais caractère, mais ses calembours amusent profondément Saint-Giovan qui, bien qu’artiste, possède une âme pleine de candeur.

-Dites lui que son tableau Les Pivoines est en bonne place au Musée. Mais pourrais-je savoir ce qui nous vaut l’honneur… le plaisir…

- Je suis revenu en ce monde par curiosité. Les derniers arrivés là-haut nous ont dit qu’en dépit des concours, campagnes et encouragements de toute sorte, la chanson était morte chez nous.

- Hélas !

- Je sors d’un music-hall, comme ont dit aujourd’hui. Mes collègues élus n’ont pas exagéré. Est-il possible que la Fantaisie se soit brisé les ailes et noyé le cœur au point de chanter dans les corps de garde ? Ce que j’ai, ce soir entendu de goujates bêtises, de mornes crudités, de tristes ordures est inimaginable. Vous me voyez étonné.

- Et cela ne fait que grandir.

-Pauvres enfants ! Au moment où j’entrai dans ce lieu de luxe et de lumière, il y avait sur la scène une espèce de doux imbécile, vêtu de toiles à matelas, qui toussait un couplet insane suivi d’un refrain cent fois plus stupide. Et la foule écoutait et applaudissait. Puis des femmes et des hommes se sont succédé, susurrant et braillant à tour d e rôle des histories d’alcôve – et de quelle manière, ô Cupidon ! soulignant, des gestes cyniques, des allusions énormes, régalant la canaille altérée de salacités. Est-il possible qu’on permette de telles choses ?

- Cela est. Et je ne suis pas sûr qu’on ne les encourage pas. Les personnes qui combattent l’obscénité ne perdent point leur temps au café-concert. Ils sont occupés à faire condamner des écrivains, à chasser Mme Isadora Duncan, à vilipender Nijinsky, à poursuivre Willette, Willette l’admirable et troublant Willette, que tout et jusqu’à son nom appartient à ce génie de la pretintaille, de l’amour et des ris qui se nommait Watteau ! Les honnêtes gens cousent des caleçons pour des statues, mais ils tolèrent le beuglant, le vaudeville et le nu académique à trente centimes le fascicule. Ils dénoncent Charles-Henry Risch et vont prendre ses œuvres aux vitrines des libraires, fleurs rares parmi le fumier des Physiologies du Fouet et des Flagellations au XVIIIème siècle. C’est cela qu’on appelle être vertueux.

- Ah me dit le bon Pierre, je ne savais pas que le monde fût devenu si laid. Jadis, quand je chantais les Bœufs après boire, dans les jardins d’une guinguette, les gens du peuple étaient contents. Ils crachaient dans leurs mains et retroussaient leurs manches pour mieux écouter. Un jour, à Paris, en 1855, j’étais en voiture avec une jolie lorette qui était la maîtresse d’un ambassadeur de mes amis…

- Hum !

- Qu’avez-vous dit ?

- C’est l’ambassadeur quine passe pas !

- Mettons un commis d’ambassade. Nous arrivons au Jardin Turc, qui se trouvait boulevard du Temple. Nous bûmes de la limonade et, au bout d’un moment, nous vîmes sur la scène un beau ténor, avec des cheveux en coup de vent et un gilet de satin, pareil à ceux de M. Desnoyers. Il chanta une chanson qui parlait de fleurs, de beaux arbres et de papillons.

- Comme c’est beau me dit la dame.

- Cela s’appelle les Sapins, répondis-je, et c’est de moi.

Elle m’embrassa devant tout le monde, on me reconnut et des gens me firent la fête. A votre sale époque, il eût fallu que la chanson parlât de sommiers, de petites bretonnes et de cabanes bambou pour que la grisette applaudisse.

-Il n’y a plus de grisettes. La dernière était M. François Coppée. Il n’y a même plus de lorettes, et je ne sais pas s’il y a encore des femmes d’esprit. Ce qui plait le mieux aux personnes du sexe, ce sont le valses de barrière, rythmées à coups de chaussons, les « chaloupées » que dégoisent d’un air crapuleux des ténorinos en casquettes et cravates rouges ou des divettes en tablier à petites poches. Les temps sont changés.

-Oui, bien changés. Dites à Xavier Privas que, vivant, j’aurais voté pour lui, quand on le nomma Prince des Chansonniers

- Il m’a dit lui-même qu’il eût voté pour vous si vous aviez été de ce monde.

- C’est un bon Lyonnais.

- Oui.

La pluie cessa de tomber. Le ciel nocturne se constellait, et, dans le jardin des Chartreux, l’herbe mouillée faisait courir une odeur de printemps, fraîche et puissante, qui me transportait loin de la ville. Et quand je me tournai vers mon compagnon, pensant lui tirer quelques paroles concernant ces effluves de la glèbe, cette sueur de la terre qu’il avait si mâlement célébrée, je ne vis plus que le buste en bronze du chansonnier, luisant sous l’eau du ciel, dans l’aube claire d’une matinée de juin. C’est toujours ainsi que finissent les histoires !

Henry Béraud, Voyage autour du Cheval de Bronze, 1912, Tardieu éditeur

buste de Pierre Dupont

09:48 Publié dans Des nouvelles et des romans | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature, don juan, le festin de pierre, pierre dupont, henri béraud, lyon, humour, revenant, nouvelles, willette, xavier privas |

vendredi, 24 février 2012

Le prix de l'universel

J’ai relu ce soir une très belle nouvelle de Pirandello, un peu conceptuelle, mais pleine d’une vérité limpide, Les pensionnaires du souvenir. Le dramaturge italien y développe l’idée que les vivants oublient et abandonnent les morts parce que « la réciprocité de l’illusion » n’est plus jouable avec eux : « Vous pleurez parce que le mort, lui, ne peut plus vous donner une réalité. »

Et c’est vrai qu’il y a deux langages : celui de la communication, du débat, de l’échange, fait le plus souvent d’opinions, de préjugés, d’impressions, par lequel nous sommes inévitablement placés vis à vis entre vivants, et ainsi réduits à la part la plus faible de nous-mêmes. Et puis celui de la littérature, composé à meilleure distance, fabriqué de moins de « réciprocité » ou d’immédiateté, et donc plus affranchi du réel, véritablement plus exigeant en termes de solitude et de vérité, et dans lequel l’idée que nous puissions mourir ou disparaître - idée proprement scandaleuse dans le premier type de discours- a cessé de l’être pour devenir ipso facto l’une des conditions d’accès à la lucidité, c’est-à dire à la lecture.

C’est la raison pour laquelle je finis par penser qu’il n’est pas idéaliste de se dire que, quelque dérisoire que soit le débat politique prétendument démocratique face à la réalité verrouillée que nous subissons, et si médiocre soit la production éditoriale contemporaine, la grande littérature qui est usage de la belle langue et quête d’une forme parfaite de soi-même, et qui ne se confond ni avec le débat public, ni avec l’édition, possède encore tout son poids parmi nous, pour peu que dans la communauté de ce nous, nous n’omettions jamais d’inclure tous nos morts.

00:24 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : littérature, pirandello, nouvelles, solitude, langage |

dimanche, 31 octobre 2010

La chaussure au milieu de la route

La chaussure n’est pas seulement au milieu de la route, elle est aussi au centre du recueil. Comme la seule trace métonymique qui demeure du personnage, après disparition. Un symbole de l’identité perdue, si l’on veut. Le personnage ? Chaque nouvelle s’organise autour d’un, plus particulièrement. Et en général, ce dernier finit mal. Ou bien il finit autre, comme dans la Veuve. Ou plutôt, pour dire bref, il ne finit pas, il finit même, puisqu’on le retrouve dans la peau du héros de la nouvelle suivante. Car il s’agit bien de « Variations solipsistes ». Variation sur le seul soi-même, autrement dit, entendu ce soi-même que le lecteur reçoit en partage le temps d’une lecture, ce soi-même autour duquel la matière textuelle de chaque nouvelle s’organise.

Les décors, ce sont souvent des routes. Ou bien des bureaux. Une plage. Des chambres d’hôpital. Pour ce narrateur, « maniaque de la précision », on sent que le lieu n’est pas d’une importance capitale puisque le véritable décor est surtout la conscience éprouvée de son personnage, que ce dernier ait dévoré trop de Laforgue ou qu’il soit tout juste sevré de Nietzsche. Je ne voudrais pas déflorer ici les intrigues, puisque chacune entretient son suspense particulier. Plus que la chaussure, il est un objet dont la situation est placée bel et bien au milieu des préoccupations de Stéphane Beau, cet objet, c’est le livre. Le livre par lequel, en effet, nous avons tous pu rêver le monde (où le monde nous a rêvés), le livre par lequel nous nous sommes tous aussi conçus, et ce faisant auto-condamnés à l’étrangeté du solus in ipse. Or, en lui apportant tout ce dont il a besoin pour se dire (une unité de temps de lieu, d’action) la nouvelle est un genre qui convient tout particulièrement au « solipsisme » tel que Stéphane Beau le pratique, et qui opère finalement comme le centre nerveux de chaque intrigue, un basculement du personnage, qui d'autre devient lui-même.

J’ai rencontré Stéphane Beau à travers Georges Palante. Du moins à travers la réédition qu’il avait donnée, en 2007, d’un petit texte de ce dernier, La sensibilité individualiste. M’attendais-je à retrouver trace du vieux philosophe de Saint-Brieuc dans le parcours de ces nouvelles ? Au détour de l'une d'entre elles, Journal Intime, je découvre en tout cas le patronyme de celui qui avait causé indirectement la mort de Palante, ce Jules de Gaultier avec lequel il s'était battu en duel, et le trouver là me semble tout naturel. Le héros de la nouvelle vient alors d’acheter une de ses œuvres et se fait cette réflexion : « Son livre s’intitule le Bovarysme. Le thème me convient bien, puisqu’il parle de cette capacité qu’ont les êtres à se concevoir systématiquement et inexorablement différemment qu’ils ne sont ». Ce qui habilement nous ramène au projet philosophique qui sous-tend la trame de chaque récit : perpétuels étrangers à soi-même et aux autres, et soumis aux aléas d'un Réel rêvé qui brutalement se retourne contre eux, les héros de Stéphane Beau sont tous victimes du reflet qu’ils ont fabriqué de leur propre substance. Leur aventure, pourtant fantastique, renvoie ainsi le lecteur vers l’expérience la plus quotidienne qu’il fait de son propre enfermement en lui-même. La réussite littéraire du nouvelliste se niche là, dans cette capacité qu’il a de rendre chacun, in fine, lecteur de sa propre duplicité.

La chaussure au milieu de la route : parmi tous les ténors de la rentrée littéraire, un livre discret mais efficace, et qui mérite de trouver sa place parmi les piles et d'y laisser de nombreux trous.

rout

LA CHAUSSURE AU MILIEU DE LA ROUTE Variations solipsistes

11:59 Publié dans Des nouvelles et des romans | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : stéphane beau, la chaussure au milieu de la route, littérature, nouvelles |

lundi, 11 octobre 2010

La Chaussure au milieu de la route

Après son roman le Coffret, Stéphane Beau publie aux éditions Durand-Peyroles un recueil de nouvelles au titre alléchant : car enfin, que peut bien faire une chaussure au milieu de la route ? C'est ce que se demandera tout être sensé, dans l'attente de pouvoir découvrir les onze nouvelles de cet ensemble sous titré Variations solipsistes. En attendant, justement, de pouvoir vous en dire plus, je vous livre la quatrième de couverture :

Le volume coûte 14 € et peut être commandé directement auprès des éditions Durand-Peyroles, ou en envoyant un mail ICI, pour celles et ceux qui souhaiteraient recevoir un exemplaire dédicacé.

05:47 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : stéphane beau, littérature, actualité, nouvelles, durand-peyroles |

vendredi, 11 décembre 2009

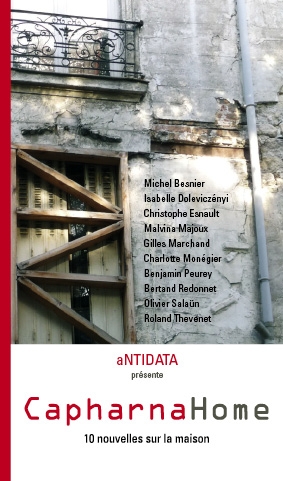

CapharnaHome

Imaginez que vous vous installez sur le divan de votre psychanalyste, lequel, au lieu de vous suggérer de vous parler de votre mère, vous murmure : « parlez-moi de votre maison ». Vous allez dire que cela revient au même et certains auteurs, parmi tous ceux qui ont participé à l’écriture de ce recueil, vous donneront raison. Sans divan ni objectif thérapeutique, ils ont creusé et mis au jour des vieilles bâtisses où flottent des odeurs d’enfer ou de paradis perdu...

aNTIDATA, CapharnaHome ( Nouvelles de Michel Besnier, Isabelle Doleviczényi, Christophe Esnault, Malvina Majoux, Gilles Marchand, Charlotte Monégier, Benjamin Peurey, Bertand Redonnet, Olivier Salaün, Roland Thevenet )

A paraître le 15 décembre

14:20 Publié dans Des nouvelles et des romans | Lien permanent | Commentaires (12) | Tags : capharnahome, andidata, littérature, nouvelles |

mercredi, 22 juillet 2009

Café Corneille

Jean Jacques Nuel a de l’humour. Il se déclare incapable d’écrire autre chose que des nouvelles absurdes. Dans l’une de ses nouvelles, justement, titrée La Donne, il s’amuse à convertir en euros le titre du roman de Roger Vailland, 325 000 francs. Ce qui donne, apprend-t-on, 545 euros et 93 centimes. En voilà, du titre européen ! En bon collectionneur des anciens francs, je ne peux qu’être séduit.

D'une nouvelle à l'autre, les corbeaux et les corneilles l’inspirent tout autant : « Toute sa vie, écrit-il, on ne fait que développer quelques phrases conçues à l’adolescence, on leur cherche une suite, on les poursuit, on court jusqu’à la fin après son œuvre. » (L'Année des corbeaux)

Nuel aime James Joyce. Cela nous fait un sérieux point commun. Il aime aussi Béraud. Cela nous en fait un sérieux autre. Et puis enfin, il a écrit un ouvrage fort intéressant sur Joséphin Soulary, un parnassien lyonnais qui travaillait à la préfecture le jour, composait des poèmes la nuit, et habitait un fort jolie maison avec vue sur le Rhône, sur les contreforts de la Croix-Rousse.

Si je vous parle de lui aujourd’hui, c’est que six de ses textes sont consultables gratuitement sur Feedbooks. Il suffit pour cela de suivre le lien et de se rendre sur son blog, L'Annexe Outre un nouvelliste talentueux, vous rencontrerez un chroniqueur attentif, l’Annexe étant la bible des lecteurs et amateurs de revues depuis déjà pas mal de temps.

Sa nouvelle, Café Corneille, évoque avec beaucoup de justesse le charme désaffecté d’un quartier lyonnais, celui qui entoure la Préfecture. Il y est aussi question de l’étrange saisie du réel que constitue tout travail d’écriture. Ecriture qui, avec Nuel, rime avec Préfecture (Soulary oblige ?) : Dans un café-Corneille où ne se trouvent point les oeuvres de Corneille, l’auteur s’y croque lui-même, en étant narrateur, en étant personnage, le tout dans une curieuse mise en abyme qui tourne au huis-clos fascinant sous l'objectif final de ... De qui au juste ? Allez donc voir vous-même.

Sa nouvelle, Café Corneille, évoque avec beaucoup de justesse le charme désaffecté d’un quartier lyonnais, celui qui entoure la Préfecture. Il y est aussi question de l’étrange saisie du réel que constitue tout travail d’écriture. Ecriture qui, avec Nuel, rime avec Préfecture (Soulary oblige ?) : Dans un café-Corneille où ne se trouvent point les oeuvres de Corneille, l’auteur s’y croque lui-même, en étant narrateur, en étant personnage, le tout dans une curieuse mise en abyme qui tourne au huis-clos fascinant sous l'objectif final de ... De qui au juste ? Allez donc voir vous-même.

Jean-Jacques Nuel a publié un roman, Le nom (éditions A contrario, 2005) ainsi que deux recueils de nouvelles et de textes courts : La gare (éditions Orage-Lagune-Express, 2000) et Portraits d’écrivains (éditions Editinter,2002).

13:29 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : jean-jacques nuel, préfecture, littérature, café corneille, nouvelles, l'annexe |

vendredi, 06 juin 2008

Marrons de Lyon

Le 9 janvier 1912 paraît chez Grasset une première série de nouvelles, écrites par Henri Béraud, en collaboration avec Charles Fenestrier, et titrée les Marrons de Lyon L’expression provient en droite ligne une chronique que les deux journalistes tiennent dans Le Septième Jour, une feuille hebdomadaire satirique dont Fenestrier, aussi nommé Hop-Frog, est le directeur. Il s’agit d’épingler des personnalités locales, de relever des faits divers significatifs de la semaine, de débusquer les contradictions, les ridicules, la vanité de la vie mondaine à l'orée du nouveau siècle.

En jouant sur la polysémie du mot marrons (les châtaigniers sont nombreux dans la ville), les auteurs donnent le ton dès leur invocation préliminaire et propitiatoire : « O lyonnais, grands hommes immobiles et majestueux, que nos modernes Cineas prennent pour une assemblée de rois, nous savons votre horreur de la publicité…Deux insensés forcent votre immense incognito » Il s’agit d’exposer « aux étonnements de nos contemporains » les « visages tout nus » des lyonnais, « cohorte de sots et de tartufes. ». De cogner dur et pour de bon. Et puisque Edouard, Herriot, le jeune maire de Lyon, confondant la reconstruction de sa capitale assoupie avec le fondement d’une nouvelle Athènes se prend pour Périclès, les deux compère usent d’une arme antique qui, entre Rhône et Saône, demeure un gage de sa bonne santé républicaine en temps de paix : l’épée de la polémique.

Vingt-et-une nouvelles promènent leur lecteur d’une réunion électorale dans l’arrière salle d’un café au siège de l’Automobile Club du Rhône, du foyer du Grand Théâtre à la salle minuscule du père Coquillat, (1) de la Faculté Claude Bernard qui borde le Rhône à la salle des Pas perdus du Palais de Justice que longe la Saône. Toute proportion gardée, ces vingt et une nouvelles seront, pour leurs deux auteurs ce que fut pour Joyce les Gens de Dublin : un galop d'essai réussi. Dès l'avertissement de leur "Gens de Lyon", les folliculaires déclarent adopter le point de vue de Steyert, de Tisseur ou de Vingtrinier, c’est à dire celui des littérateurs érudits de la génération précédente, les "pères" qui ont, dans chacun de leur livres, contribué à tisser la légende de "l'âme lyonnaise". Au nom de « l’amour de Lyon », les deux acolytes vont donc se livrer à une entreprise de démystification en bonne et due forme : Les Marrons de Lyon proposent, en pastichant la méthode du Lyon de nos pères, d'en prendre le contre pied idéologique. Ils dressent un tableau caustique du Lyon des fils, singulièrement dépourvus d’âme comme d’esprit, de charité comme de lyrisme, de sentiment comme de culture. Aimer Lyon, ce n’est donc pas travestir en particularisme local la banalité de ses préjugés et de ses vues, c’est au contraire mettre à nu le conformisme prude et marchand qui, scandaleusement, y sert de sagesse :

« La moindre originalité est crime aux yeux des lyonnais. Ils conspuent les femmes élégantes et laissent crever de faim les artistes pour les mêmes raisons. Quand un bourgeois d’ici veut accabler quelqu’un de son mépris, il dit : c’est un original. Non, mais regardez-moi ce cortège, Monsieur : ils se ressemblent tellement qu’ils ont l’air de porter pour uniforme la livrée de l’Ennui. »( L’étrange rencontre)

Aimer Lyon, ce n’est pas magnifier avec complaisance l’académisme de sa culture marchande et industrielle, c’est tout au contraire dévoiler publiquement la prétention ridicule et la sottise sans fonds de son élite : « Il y avait aussi M. Georges Martin, désolé qu’on ne jouât point Sigurd, et M. Verpillat, qui pleurait dans le giron de M. Aurand-Wirth l’agonie des orphéons. Sur un fond d’or, M. Leroudier portait le masque d’un Van Dyck comptable et M. Degors le facies d’un Brutus hépatique. M. Clapot poussait son ventre débonnaire. Un ennui mortel engourdissait ces personnalités diverses, qui n’avaient plus rien à dire, ni à faire, s’étant dûment congratulées. Soudain la sonnette retentit. La salle ouvrit à deux battants ses portes, où la foule s’engouffra. Le deuxième acte commença, et tout ce petit coin d’univers se tut, se retint de remuer, de respirer, de souffler, afin de juger avec plus d’impartiale quiétude le ténor, le baryton, la chanteuse. Et tout va son train dans la bonne ville de Lyon. » ( L’Africaine, troisième nouvelle)

Aimer Lyon, enfin, ce n’est pas taire les conflits qui la traversent, vanter niaisement la bonhomie de ses coutumes, c’est dénoncer tant qu’on peut la dureté des mœurs des soyeux, louer la jovialité de son peuple et ressusciter une tradition satirique qui soit digne, au moins, du premier Guignol de Laurent Mourguet. A la façon de l’héméraphile, maniaque qui collectionne anecdotes, croquis et faits divers contemporains, les narrateurs saisissent en flagrant délit d’insignifiance ou d’insipidité tous leurs illustres compatriotes, dont ils citent par ailleurs les véritables patronymes avec une minutie clinique. Leurs pères étaient, affirme la légende, dignes de mémoire ; sont-ils, eux, digne d’intérêt ? Ridiculiser les mœurs locales en retournant contre eux la méthode qui les a érigés en mythes, tel est le principe et la signification de ce premier essai. Vifs et comiques, les tableaux s’enchaînent : « Autour de nous ne se trouvent que visages convulsés, bouches béantes, têtes, bras et jambes épileptiques. Les honnêtes dames poussent de grands cris de bonheur et leurs amis crient avec elles. Le parterre et les loges sont soulevés d’une même frénésie ; on s’interpelle, on se provoque, on excite les matcheurs, on brandit des chaises et des cannes, et les messieurs graves, eux-mêmes, congestionnés et farouches, hurlent plus fort que les autres. Dans les galeries roulent les trépignements d’enthousiasme : la Terreur de la Guille et le Vampire des Charpennes « reconnaissent leur sang dans ce noble courroux ». Et c’est un merveilleux unisson de passions déchaînées ». (Sports, onzième nouvelle)

La rhétorique au service du reportage : car ces croquis en sont déjà, à leur façon. Les terrasses, les salles de café, les rues, les visages et les habits, tous ces lieux anodins, inlassablement saisis dans leur instantané, leur monotonie, finissent par former un contraste comique avec la rhétorique convoquée pour les dépeindre. L’historiographe se trouve mise à mal par la platitude du sujet traité et toute la légende du Lyon mystique s’évapore peu à peu dans causticité du propos : « Les spirites parlent souvent de photographier la pensée. Voici, mon cher monsieur, du spiritisme à la portée de toutes les bourses et de tous les cerveaux. Ce que je tâche à réunir, sans médium ni table tournante, c’est en somme, si vous me passez cette expression sternutative, une collection de photographies psychiques : l’âme de nos contemporains, dans une tache d’encre, sous le soleil : » (Un héméraphile , quatorzième nouvelle)

A ces scènes vues et glacées sur le vif, qui restituent toute l’ambivalence de l’urbanité régnant à cette époque, se mêlent des scènes loufoques et imaginaires, comme la fondation de la Société des Meilleurs Peintres de Lyon, soirée de réconciliation entre peintres, critiques et politiques, qui s’achève en pugilat et laisse sur le tapis les cadavres de ses trois organisateurs. La démystification vise à mettre à nu autant l’académisme de l’éloquence que la démagogie du discours politique, comme en témoigne le long et grotesque discours d’une réception fictive de Raoul Cinoh (2) à l’Académie de Lyon prononcé, par M. Exupère Caillemer (3): « Nous avons longtemps hésité à prononcer en votre faveur le dignus est intrare qui fait à cette heure, du petit nyonsais que vous étiez en 1880, un lyonnais digne de mémoire et qui marque votre place parmi cette galerie de bustes où resplendissent les nobles visages des Raspail, des Ballanche, des Meissonier et des Brunard. Les temps sont changés. Les raisons mêmes qui nous contraignaient naguère à vous ignorer nous font un devoir de vous appeler parmi nous. Le flot démocratique gagne tous les mondes, et singulièrement celui des bourgeois, dont nous sommes à Lyon les représentants incontestés. Nous n’aimons pas la plèbe, mais nous la tolérons, et nous n’en saurions donner une preuve plus éclatante que d’admettre celui dont le talent réalise le mieux les désirs, le goût et les aspirations du faubourg. Le peuple lyonnais tout entier, Guignol et sa tavelle[9], Gnafron et sa chopine, les jouteurs, les mutualistes, le Denier des Vieillards, le Village en Bois, les Rigolards danseurs, les Branquignols, les Guillemochains et les Panouflards même, pour ne rien dire de plus ; toute la population sordide de la Guille et celle, goguenarde, du Plateau, les canuts, les mitrons, les clarinettistes, les voituriers, les bandagistes, les ronds-de-cuir et les marchands de fromages entrent à l’Académie à vos côtés, et c’est faire montre, je pense, d’un esprit moderne que recevoir tant de monde en un seul jour… » (Soirée Académique, dix-neuvième nouvelle)

Une réalité trivialement bourgeoise, tristement démagogique et partout régnante, en lieu et place de l'aristocratique, historique et fort digne de la fameuse "Ame de Lyon"… Comment le public de l’époque pouvait-il réagir ? Car si la déconstruction d’un motif littéraire devenu aussi académique que stérile était indispensable à celui qui pressentait déjà son destin d’écrivain national, la bourgeoisie locale de l’époque pouvait-elle lui pardonner qu’elle s’opérât publiquement, et de surcroît, à ses frais ? Le différend entre Béraud et une partie de ceux qui le jugèrent durement plus tard commençait. Il se prolonge encore aujourd'hui, puisque une municipalité qui prétend être sacrée en 2013 "capitale européenne de la culture" s'apprête à faire l'impasse sur le cinquantenaire de la mort au bagne, en ocotbre 1958, de l'un de ses plus illustres écrivains.

1. Bibaste, alias le père Coquillat. Canut et comédien. De 1831 à 1915, le Père Coquillat fut le très populaire directeur du théâtre de la Gaieté sur les pentes de la Croix Rousse, rue Diderot.

2. Raoul Cinoh (anagramme de son réel patronyme, Chion) : Journaliste républicain effectivement né à Nyons, qui écrivit avec succès plusieurs revues ( Passons le pont, Ohé le gones, Perrache-Brotteaux), lesquelles furent jouées au Casino, à l’Eldorado, aux Célestins.

3. Exupère Caillemer : Directeur de la Faculté de droit depuis 1875, correspondant de l’Institut, membre de l’Académie de Lyon

14:22 Publié dans Bouffez du Lyon | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, béraud, lyon, herriot, culture, nouvelles |