vendredi, 05 mars 2010

Il ouvrit la porte et sortit (3)

Il sera de toute manière de plus en plus difficile de l’ouvrir, cette porte, et de foutre vraiment le camp. Me souviens comme hier de ces files d’hitchhikers à la sortie de toutes les capitales d’Europe, et pourtant, quelle irréalité, ce souvenir, devant ce qu’aujourd’hui a fait de nous : radars, caméras de surveillance, ceintures et portiques de sécurité… Quelle irréalité que ces amas (comment dire autrement), le routard et son sac ! Et cette porte vers l’Orient, route de l’Inde d’avant mister Khomeiny. Il me semble parler du lointain temps de Nerval et ce n’était que celui du shah d’Iran. Je me souviens avoir rencontré dans un parc à Venise l’un de ces personnages qui, eux, la faisaient vraiment la route – quand nous nous n’étions que des lycéens en vadrouille, mais aussi ô combien rêveurs (on disait : un routard, et leur putain de guide n’existait pas encore) - qui évoquait les bistrots d’Istanbul, puis ceux de Kaboul, où se trouveraient facilement des camions pour les très longs trajets. Des camions dont la porte était encore la voie la plus sûre pour traverser sans encombre la Yougoslavie ou la Bulgarie. Me demande s’il est encore en vie, cet homme-là. Curieux de penser cela : et s’il est encore en vie, il doit être septuagénaire… J'en sais d'autres qui ne sont pas revenus.

En ces temps-là, (oui, pour quelques ans encore à peine), la porte était entrouverte. Des séquelles de mythologies s’évadaient par en-dessous, quelques relents de Kerouac, par les mailles desserrées d’un filet distendu, et nous étions quelques milliers à humer cela, cet air qu’on souhaitait alors justement sans devenir, si grisant, si vif, que ce fût devant la silhouette pâtissière de Sainte-Sophie ou celle de la petite sirène de Copenhague, la vitre d’un bar blême de Saint Pauli ou les ruelles du port de Samos : Tous ne se souvenaient sans doute pas qu’avant Kerouac, il y avait eu Nerval, mais qu’importe ! Que même, nous avait prévenus un bon vieux professeur de Lettres à la mode d’antan, qu’avant Nerval, Montaigne… Sur la route, tous n’étaient pas grisés par les mêmes parfums, mais on the road, tous allaient. Et la simple évocation du GPS –sordide boussole de l’infirme voyageur, du castré à jamais – nous aurait horrifiés, comme celle des menottes du prévenu ou cette autre du boulet du forçat.

En ces temps-là, (oui, pour quelques ans encore à peine), la porte était entrouverte. Des séquelles de mythologies s’évadaient par en-dessous, quelques relents de Kerouac, par les mailles desserrées d’un filet distendu, et nous étions quelques milliers à humer cela, cet air qu’on souhaitait alors justement sans devenir, si grisant, si vif, que ce fût devant la silhouette pâtissière de Sainte-Sophie ou celle de la petite sirène de Copenhague, la vitre d’un bar blême de Saint Pauli ou les ruelles du port de Samos : Tous ne se souvenaient sans doute pas qu’avant Kerouac, il y avait eu Nerval, mais qu’importe ! Que même, nous avait prévenus un bon vieux professeur de Lettres à la mode d’antan, qu’avant Nerval, Montaigne… Sur la route, tous n’étaient pas grisés par les mêmes parfums, mais on the road, tous allaient. Et la simple évocation du GPS –sordide boussole de l’infirme voyageur, du castré à jamais – nous aurait horrifiés, comme celle des menottes du prévenu ou cette autre du boulet du forçat.

Ouvrir la porte… Sortir…

06:31 Publié dans Des nouvelles et des romans | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : voyages, littérature, routes |

mercredi, 03 mars 2010

Il ouvrit la porte et sortit

Il ouvrit la porte et sortit : Cela n’a l’air de rien, mais écrire une telle phrase, ce n’est pas donné à tout le monde. Cela veut dire qu’à un moment donné, vous voulez communiquer une information dont votre lecteur a besoin pour comprendre la suite de l'histoire. Tout roman est truffé d’instant comme ça, où on est obligé d’écrire des trucs sans intérêt, sans autre intérêt que de dire. Stylistiquement, franchement, quel intérêt, une phrase comme ça ? C’est comme Passe moi le sel. Descriptions, sommaires, dialogues... Les « bons romans » (qu’on les appelle) en sont pourtant remplis, de phrases de ce genre. Vous avez sans doute déjà fait l’expérience de saisir à la hâte, dans le métro, par-dessus l’épaule d’un de vos voisins en train de bouquiner, un passage ou un autre ? (Me direz que c’est souvent un roman de métro, hein, qu’il lit…) Et vous tombez sur ça :

« Elle enfila son gant en disant : » Ou bien. « Comme ils n’avaient jamais vu la mer auparavant, ils se faisaient un plaisir d’arriver ». Bon. Des trucs sans intérêt, à moins d’être plongé, vous dira-t-ton, dans le fil de la narration, comme on dit, hein… L’histoire, le suspense, la psychologie… L'intrigue. C'est tout ça qui compte...

« Elle enfila son gant en disant : » Ou bien. « Comme ils n’avaient jamais vu la mer auparavant, ils se faisaient un plaisir d’arriver ». Bon. Des trucs sans intérêt, à moins d’être plongé, vous dira-t-ton, dans le fil de la narration, comme on dit, hein… L’histoire, le suspense, la psychologie… L'intrigue. C'est tout ça qui compte...

Mon problème c’est que franchement écrire des trucs comme : « François la vit s'avancer et fut prit d’un fou-rire », j’ai du mal. Parce que ça ne m’intéresse pas, sans doute, notre monde comme il va. Je lis ça par-dessus l’épaule de ma voisine et me demande ce qu’on en a foutre de ce type de héros romanesques, qui vivent dans un monde pareil au nôtre, ouvrent des portes, vont à la mer, enfilent des pantalons, s'aiment et ne s'aiment plus, bref, nous ressemblent tragiquement. Alors qu’un roman a besoin de se passer dans un autre monde. Un monde composé, d’un autre langage et d’une autre nature. D'une autre portée. D'une autre voix. Et d'un autre souffle. Même s'il y a la mer. Et des portes. Un roman a besoin d'un autre dire. Et dans cet autre dire, cet autre phrasé, ce qui est le plus dur à formuler, c'est justement ça : voir la mer ou ouvrir une porte... Sans doute sommes-nous encore quelques-uns à croire cela.

En attendant, à feuilleter les trucs qui trainent à la Fnac, qu’est-ce qu’on ouvre comme porte, et qu’est-ce qu’on sort….

Et qu’est-ce que c’est intéressant !

20:16 Publié dans Des nouvelles et des romans | Lien permanent | Commentaires (37) | Tags : littérature, écriture, romans |

mercredi, 20 janvier 2010

Jardin pédagogique

Mais lui, c’était très émouvant de le revoir.

Il y avait tous les autres, actifs autour du buffet, attendant Monsieur le Maire. Tous et toutes, empreints de la seule importance de cet instant et de la seule dignité de cet événement : qu’était-ce donc, au juste, ce qu’on inaugurait-là, ce square ? Il paraît qu’une rue ne peut changer de nom aussi facilement que ça, aussi facilement que la municipalité le souhaiterait. Cela, ce que l’adjoint à la culture expliquait, engloutissant en même temps une tranche de pâté aux olives et pour ça levant le double menton aussi haut que possible et entrouvrant le bec de faucon : trop de gens éventuels à indemniser, beaucoup trop (tampons des entreprises, cartes de visites et feuilles de papier en-tête de particuliers, plaques des médecins, des avocats) vous comprenez ? Et donc on préfère attribuer les noms nouveaux à l’un de ces squares, c’est plus simple. A l’un de ces ridicules petits squares, dont on récupère ça et là les quelques mètres carrés, à chaque fois qu’on abat un entrepôt ou une usine pour construire une résidence. Pendant un ou deux ans, on laisse le terrain s’aplanir et respirer un peu, les gosses du quartier jouer au ballon, les vieux planter quelques légumes, les chiens pisser, les familles pique niquer et les ados fumer par petits groupes en grattant mal leur guitare par ci, par là, ça qu’on appelle jardins pédagogiques : une trouvaille, non ? « Les vieux d’autrefois appelaient ça des terrains vagues, parce qu’ils ne savaient pas, comme Monsieur le Maire et son équipe actuelle, rentabiliser le langage», me souffle Josépha à l’oreille. Josépha rigole : « quelle connerie, qu’elle dit (elle balaie d’un geste de la paume qu’elle a grand ouverte les responsables d’associations, les personnalités locales, les badauds curieux, les journalistes, Monsieur l’Adjoint à la culture dont elle n’arrive décidément pas à articuler parfaitement le nom à consonance asiatique, quelques gosses - c’était plus simple, qu’elle murmure, quand on s’appelait tous Dupont-Durand hein ! Eh oui, mais un monde fait rien que de Dupont et de Durand, c’est pas un vrai monde, non ? ça date du temps où la terre n’était pas un jardin pédagogique) quelle connerie, quand même ! »

A présent que les quatre immeubles de la résidence vont être enfin livrés, fini de rigoler, en effet, les gosses de jouer au ballon, les vieux de planter des légumes, les chiens de pisser, les familles de pique-niquer et les ados de gratter (mal) la guitare : le jardin pédagogique va être transformé en un vrai square aménagé et bien achalandé en mobilier urbain – Et oui ! une héroïne de la Résistance, que voulez-vous ? ça contrebalancera avec l’abbé humanitaire de la dernière fois. Un coup les résistants, un autre coup l’action catholique, comme ça, y’a pas de problèmes sur la plaque des squares publics, « y’a pas de problèmes », rugit l’adjoint à la culture au bec de faucon en regardant sa montre et en enfournant dedans (le bec) du pâté aux olives. Il tarde bien, Monsieur le Maire !

Mais moi, Monsieur le Maire, qu’en avais-je à foutre, et de tous ces imbéciles ?

Lui seul, le revoir, c’était déjà très émouvant. Si seulement, l’aborder…

« Si quid est in me ingenii, judices… » Tous ces inconnus ne sont pas des juges. Encore que ! Cette impression que, pour un oui, pour un non, ils pourraient tout à coup facilement le devenir, et même en faire de très bons, et sans grand mal, avec un très grand plaisir même… Eux tous, épars dans ce jardin pédagogique, indifférents, alors que l’heure de midi approche. « S’il est en moi quelque talent… » Pourtant… Je le regarde. Il n’a que vieilli… Sa présence dans ce jardin que dans quelques minutes le maire qu’on attend va transformer d’un coup de baguette républicain en square, sa présence (comme la mienne sans doute) est le fruit d’un véritable hasard – ou plutôt, même, d’un tel enchaînement de hasards qu’il serait inutile de tenter de remonter jusqu’au premier d’entre eux. Mais l’ayant à présent bien reconnu, me revient en mémoire, comme si d’hier, seulement, j’en avais appris par cœur chaque mot, ce commencement de l’exorde du Pro Archia. Un trouble me traverse l’esprit à l’idée d’être interrogé – tous nos professeurs furent nos premiers juges, n’est-ce pas ? Et laissèrent en nous cette crainte mêlée du désir de briller, «quod sentio quam sit exiguum » …

C’est étonnant comme la parole des auteurs – et après tout il en est bien de Cicéron comme de n’importe quel autre - une fois réfugiée dans un repli de notre esprit, y demeure. Fous que nous sommes si souvent d’en douter ; les comédiens appellent cela le trac. Inutile, le trac, puisque parmi cette réunion d’olibrius, nous ne serons vraiment plus que deux à nous comprendre, plus que deux à la goûter.

O combien exigu, ce talent, je le sens bien, et cependant « aussi loin que mon esprit peut remonter dans le passé, et se rappeler le souvenir le plus éloigné de mon enfance, c’est lui que je vois, le premier, m'introduire et me guider dans l'étude des belles-lettres. » (1)

Il n’a que vieilli et moi, de même, qu’ai-je bien fait d’autre de tout ce temps, je veux dire de différent ? Voilà qu’un brouhaha à l’entrée du square annonce l’arrivée des officiels. C’est bien cela, cette longue voiture grise ne peut être que celle du maire, on la croirait manufacturée même pour cette inauguration du square Adelaïde F… tant elle se fond à merveille dans la plus vaste grisaille du midi de ce jour. Et c’est alors qu’à quelques mètres l’un de l’autre, il m’est venu cet élan, comme autrefois lever la main : ne seriez-vous pas Monsieur … ?

Le maire déjà est debout sur une estrade en bois. Etait-ce à cela, à cette reconnaissance, à ces retrouvailles, que devait servir son trop long discours ? On ne l’identifie bien, au fond, qu’à un éclat du regard, à un coin du sourire, cette passion commune des Lettres. Le discours du maire fut long, malhabile, empli de lieux commun, aussi éloigné de l’éloquence latine qu’il l’était, lui, de Cicéron. Mais nous, comme si c’était pour jamais l’heure de la classe, dans ce jardin devenu square et qui n’avait plus rien de pédagogique, nous nous récitions les périodes de l’autre, avec une sorte d’avidité goulue : « Etenim omnes artes quae ad humanitatem pertinent, habent quoddam commune vinculum, et quasi cognatione quadam inter se continentur. » (1)

Et de cela, alors que tous avaient quitté le site, dans un bar quelconque de ce faubourg somme toute fort triste, comment pourrions-nous jamais cessé de rire ?

(1)En effet, tous les arts qui ont pour but la culture de l'esprit sont unis entra eux par un lien commun et par une espèce de parenté étroite.

20:02 Publié dans Des nouvelles et des romans | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : jardin pédagogique, pro archia, littérature, nouvelles et textes brefs |

samedi, 09 janvier 2010

De Lalley à Chichiliane, quand tombe la neige ...

Ce qu’est la couleur de la neige pour Giono : la couleur de l’ennui. Ce qu’est celle du sang : celle du divertissement. Aussi un roi sans divertissement n’est-il plus qu’un roi perdu, dans cette Drôme enneigée où l’on enfonce, comme on dit, parmi ce territoire soudainement sans relief où s’estompe la particularité des individus : un homme égaré dans l’ennui. Aussi, comme le peintre jette la couleur sur sa toile, le criminel n’a-t-il plus qu’à jeter le meurtre sur la neige. Toutes les religions du monde, toutes ses philosophies et toutes ses bonnes intentions n’y pourront rien changer.

Le criminel laisse donc tomber quelque goutte d’un sang, de jeune fille ou d’oie blanche, c’est égal. Et ce afin que le justicier, toujours sur ce tapis immaculé, piste et surprenne, toujours sur ce même tapis qui finit par ressembler à un échiquier lisse, l’empreinte du criminel. Depuis le temps que dure ce jeu on dirait qu’il ne s’en est guère déroulé d’autres sur cette planète, des tout premiers meurtres bibliques aux tout derniers faits-divers. Tel est le sens de l’accord entre M.V., l’assassin d’un Roi sans divertissement, et Langlois, le justicier : ils se sont reconnus, au fond, solidaires d’une même nature.

Marcher, comme l’écrit Giono, « d’un pas de promenade ». Ce sont les pages de lui que je préfère, cette traque par Frédéric II de l’assassin qu’il vient de surprendre au pied du grand hêtre. Je ne sais comment Giono est parvenu à créer cet effet qui se prolonge durant cette dizaine de pages où rien ne se passe : un homme en suit un autre de Lalley à Chichiliane, sort d’un bois, approche du sommet de l’Archat, va jusqu’au fond d’un val, remonte un torrent, (sans hâte et sans variation) traverse un bois, longe une crête, dans la neige, la brume et le brouillard … « un souvenir renard » tel est le souvenir que Frédéric II gardera de cette poursuite décisive: « La neige était entièrement vierge ; il n’y avait que ces pas tout frais ». Comment, donc, Giono est-il parvenu à créer cet effet ? Sans doute pour l’avoir gratté, son texte, à la main – à la ligne, comme on pêche le poisson -, à l’écoute du mot comme le pêcheur à l’affut de la moindre oscillation du bouchon, quatre pages par jour sur un grand cahier, précise-t-il…

Nous voici ainsi parvenus à cet instant où, le rythme de cette traque, de cette chasse, de cette marche (qui dure aussi lentement que la neige par ma fenêtre en train de tomber) et celui de ma lecture se rejoignent. La durée lente de la neige est bel et bien comme la durée lente de mes yeux qui se posent sur ces lignes – et cette adéquation m’apporte ce que l’hiver, au-delà de l’ennui, a de plus beau à offrir aux hommes qui lisent : la paix de l’esprit, à bonne température tout comme à bonne vitesse, si j’ose dire.

Car songeons bien que dans toute lecture, comme dans toute écriture, il s’agit de trouver le bon rythme, celui qui permet à la fois de désengager l’esprit de la vitesse où le tient l’inutile commerce du monde, et de conserver cependant un certain sens de la durée et du temps qui passe, conscience de ces secondes qui s’écoulent ainsi que s’affaissent des flocons. J’espère vraiment que durera longtemps cette neige, comme on espère, entré par le chapitre d’un bon roman, qu’il ne s’achèvera pas trop vite, et que son auteur saura nous captiver, oui - nous qui à bien des égards, et si Giono est un grand auteur, c’est pour l’avoir compris, ne sommes bel et bien, par temps secs, pas grand-chose de plus (n’en déplaise à la morale humanitaire) que de vagues et inutiles rois sans divertissement.

13:18 Publié dans Des nouvelles et des romans | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : jean giono, chichiliane, écriture, littérature, divertissement |

vendredi, 11 décembre 2009

CapharnaHome

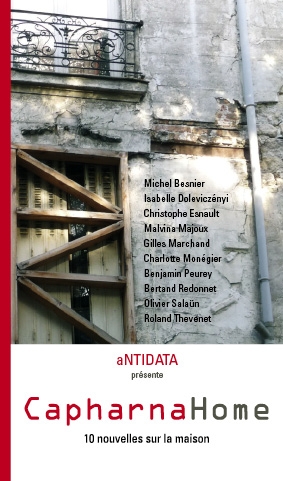

Imaginez que vous vous installez sur le divan de votre psychanalyste, lequel, au lieu de vous suggérer de vous parler de votre mère, vous murmure : « parlez-moi de votre maison ». Vous allez dire que cela revient au même et certains auteurs, parmi tous ceux qui ont participé à l’écriture de ce recueil, vous donneront raison. Sans divan ni objectif thérapeutique, ils ont creusé et mis au jour des vieilles bâtisses où flottent des odeurs d’enfer ou de paradis perdu...

aNTIDATA, CapharnaHome ( Nouvelles de Michel Besnier, Isabelle Doleviczényi, Christophe Esnault, Malvina Majoux, Gilles Marchand, Charlotte Monégier, Benjamin Peurey, Bertand Redonnet, Olivier Salaün, Roland Thevenet )

A paraître le 15 décembre

14:20 Publié dans Des nouvelles et des romans | Lien permanent | Commentaires (12) | Tags : capharnahome, andidata, littérature, nouvelles |

samedi, 17 octobre 2009

Demain l'enfant

Je serai l’enfant. Demain, je trottinerai sur des pistes, de nouveau accroché à une main ; une main de nouveau plus large, plus flétrie, plus impatiente, que la mienne. Comme autrefois, une main plus âgée que la mienne.

Je parcourrai, accroché à cette piètre bouée, une invraisemblable quantité de kilomètres à petits pas, dans les rues polluées d’une ville menaçante dont tout le passé aura été recyclé.

A quel degré de son calendrier effrayant l'humanité sera-t-elle alors parvenue ?

2060, tout au plus…

Nous parcourrons des places, des portiques, des ponts.

«- Et là ? Et là ? dirai-je. Et là ? ferai-je

-Je ne sais pas, me dira-t-on. Je ne sais plus. Je n’en sais rien.»

Me dira-t-on... Ma mère, mon père, ou quelqu'un d'autre.

Nous passerons devant de très vieux bâtiments lesquels, à force d’avoir égaré leur fonction première, seront devenus tels de vieux singes au pelage mat, au regard attristé, à la truffe asséchée, mendiant la mort : Des églises reconverties en centres prétendument culturels, des hospices en hôtels de luxe, des maisons communes en résidences surveillées, des écuries en salles d’exposition, des usines en musées pour touristes des cinq continents …

«-Et là, dira l’enfant, et là ? Qu’est-ce que c’est ? Qu’est-ce que c’était ?

-Je ne sais pas, dira la mère. Je n’en sais plus rien. Tu m’embêtes… »

Partout également, des tours vertigineuses dont certaines, délabrées avant que d'être achevées, abriteront une population sous constante surveillance administrative. Dans un monde uniforme et rendu imbécile par l’incessante propagande, des milliards de gens auront appris à se plaire en écoutant de simples sons, et en s’émerveillant de quelques couleurs projetées sur des murs. A force de ne lire que des verbes sans compléments dans des phrases simples, ils se seront familiarisés avec le fait de n’ambitionner que la morne satisfaction de quelques désirs tout aussi simples, et, eux aussi, sans compléments.

L’extrême puissance de leur paresse les ayant définitivement mutilés, leur renoncement à tout, anesthésiés, en quoi sera-t-il même nécessaire, pour les maintenir dans un état de servilité, de les menacer de quoi que ce soit ? Ils ne se souviendront plus de rien. De rien. Aussi, quand ceux à qui leurs ébats bio-technologiques auront donné naissance les interrogeront trop longtemps sur ce qu’il en était réellement des choses et des gens du passé, ils ne pourront, en tout état de cause, que les frapper pour qu’ils se taisent, à la fin.

- Et là, dira l’enfant. Là ?

09:52 Publié dans Des nouvelles et des romans | Lien permanent | Commentaires (12) | Tags : littérature, écriture, demain l'enfant, solko |

dimanche, 11 octobre 2009

Un conte d'après-vendanges et d'avant-dégustation

L’année 2009 accouchera le jeudi 19 novembre 2009 à minuit d’un beaujolais nouveau, qu’on espère à la hauteur des promesses publiées par les viticulteurs cette année. En attendant, voici pour patienter un conte pour veillées d’octobre en patois lyonnais (1888), lorsque que toutes vendanges finies, on attend le premier vin. C’est rapporté par Nizier du Puitspelu, illustrissime conteur, philologue, essayiste et académicien du Gourguillon. Où il est question, comme souvent, de vendanges, de jolie fille, de curé et de malentendus salaces. D’abord le texte, ensuite une traduction.

Je vo z-u diré qu’o y aviet ina vès ina joulia bôyi de vais chiz nos, qu’i lyi disiant Parnon, bien bravona, mé in pitit brizon niéci. O v-est parqué sa môre lyi disiet tojors : « Mé Parnon, quant l’ant se-z -ians su lo cu , le bôye sant pô tant betonnes comm’icinqui ! »

Véquia qu’in vépro la Pernon allôve in champ le vaches. Don, bien sûr, o y avié la Bardella, la Frominta, et lo chin Faraud. Don, de l’afère, que la Parnon rincontrô monsu lo curô que lyi disit comm’iquien :

« - Bon sai, Parnon !

-Bon sai, monsu le curô

-Comint que te vôs ?

-Marci bin, monsu le curô, et vos mémo ?

-Marci bien, Parnon. Avis vos fait bona vendêmi ?

-Marci bin, monsu le curô, et vos mémo ?

-Més, Parnon, los curôs font pôs de vendêmi ! Comint que va ta môte ? S’est-elle accuchia ?

-Marci bin, monsu le curô, et vos mémo ?

-Més, Parnon, les curôs ne s’accuchiont pôs ! Te vêquia bien grandette, Parnon ! Quel ajo que t’ôs ?

-Se-z ians, monsu le curô.

-Se-z-ians ! O v-est pôs possible !

-Vèdes vos-mêmo, monsu le curô, rebrique la Parnon, in trossant cott'et chamisi par darri, vèdes vos-mêmo, ma môre disiet qu’o y étôve écrit iqui »

16:47 Publié dans Des nouvelles et des romans | Lien permanent | Commentaires (10) | Tags : beaujolais nouveau, vendanges, nizier du puitspelu, littérature, patois lyonnais |

vendredi, 07 août 2009

Dame de Lyon (Joseph Jolinon)

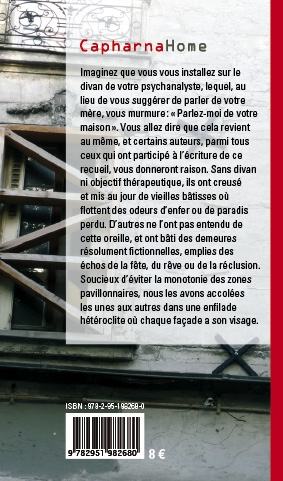

Dame de Lyon, publié en 1932, est le premier volet d’une trilogie consacrée à la famille Debeaudemont. Le roman s’ouvre lorsque le père, un avocat de cinquante trois ans, en quittant l’église d’Ainay où il vient de communier, se fait interpeller par deux garçons laitiers : « Vise moi ce duconneau ! ». Voilà l’intrigue lancée. En quoi ce Dubeaudemont est-il un duconneau ? Or son fils Jacques, qu’il retrouve tout nu dans le salon en train de faire sa gymnastique, Alice, sa propre épouse, qui vient de se lever et s’apprête à prendre son petit déjeuner, ont tout l’air de le penser aussi.

Avec beaucoup d’humour, Joseph Jolinon (1885-1971) dresse le portrait d’une génération, la sienne, aux prises avec les mutations irréversibles de la société d’Après-guerre.

Madame (« Dame de Lyon ») tente en bonne chrétienne d’épauler sa femme de chambre en délicatesse avec son mari, un mutilé de guerre auquel elle va rendre visite. Elle relit ses propres journaux intimes d’avant-quatorze et d’avant mariage, qu’elle compare avec des correspondances dérobées à sa femme de chambre ; deux couples, l’un bourgeois, l’autre populaire, deux échecs, la même guerre en toile de fond : « Les familles, comme les événements, écrit Jolinon, subissaient des changements précipités »

Au détour d’un dialogue, le romancier les résume dans la bouche d’un personnage : « le remplacement du casque par le masque, de deux et deux par cent, de Jacquard par Taylor, de l’ouvrier par la machine, de la diligence par l’hydravion et de la cathédrale par le stade » Conclusion : « Les dix millions de chômeurs et les cinq millions d’étudiants sportifs qui succèdent en Europe aux dix millions de morts de 1920 ne seront-ils pas quinze millions de tués dans quelques temps ? »

Au détour d’un dialogue, le romancier les résume dans la bouche d’un personnage : « le remplacement du casque par le masque, de deux et deux par cent, de Jacquard par Taylor, de l’ouvrier par la machine, de la diligence par l’hydravion et de la cathédrale par le stade » Conclusion : « Les dix millions de chômeurs et les cinq millions d’étudiants sportifs qui succèdent en Europe aux dix millions de morts de 1920 ne seront-ils pas quinze millions de tués dans quelques temps ? »

Beau pronostic, en effet !

Madame, qui n’a jamais connu tous les plaisirs de la vie, cherche auprès d’un ami de son fils les feux d’une seconde jeunesse. Monsieur, qui ne veut pas « faire parler » le monde la fait filer par un détective à travers les rues et les ponts de Lyon : On passe ainsi d’un quartier de Lyon à un autre, de Bellecour aux Cordeliers, des Cordeliers à la Guillotière, ce qui nous vaut quelques fort belles descriptions d’une ville dont les quartiers très cloisonnés dressent, de l'époque, une remarquable typologie sociale.

Le roman se clôt par un dialogue entre la Dame de Lyon et son confesseur à propos de la récente encyclique sur le mariage du pape Pie XI, Casti connubbii. A ces multiples bouleversements historiques et privés se rajoute ce que le romancier nomme « la défaillance de la soierie », et qui ne fut rien moins, vers 1930, qu’une faillite de la région entière, comparable à celle de la mine dans le Nord dans les années 1980.

Dame de Lyon, c'est donc le récit d'un naufrage à la fois individuel et sociétal, dépeint avec finesse et ironie. C'est sans doute, avec les deux romans qui lui font suite, le chez d'oeuvre de Jolinon, qui maîtrise bien son sujet. Un bref extrait de Dame de Lyon :

« Immortelle, notre langue, comme celle d’Homère sans doute pour les savants, à grand renforts de dictionnaires ! Mais une langue, mon cher, cela passe comme un peuple et comme un fleuve. Et cela se passe de l’élégance que vous appelez à tort le style. Tenez, n’allez pas me dire que je charrie ! Or ce n’est pas moi, c’est elle ! Et c’est sa vie de charrier.

- La pureté, madame…

- Pure, notre langue, mais à quelle sauce ? Le jus du latin de la décadence, ou la crème du bas germain, ou la bouillabaisse des matelots, ou la purée des gouapes de Belleville, ces créateurs, sans parler des cinquante patois de nos provinces, pour ne nous en tenir qu’à ce mince intervalle de quelques siècles. Immortelle, notre langue, va-t-elle durer deux mille ans ? Universelle, notre langue ? Quarante millions de Français, deux milliards d’habitants sur la planète ! Quand Valéry, votre homme et le mien, n’est pas vraiment compris de plus de trois mille lettrés ! Intègre ? Et lorsque le paysan de votre village natal vous dit : « Nous feurons daumou eu martsi de san cretole tant qu’à la neut », comme parlaient à coup sûr vos bisaïeuls, vous vous redzipez d’horreur. Mais si je vous dis, pour parler la langue actuelle des Français chics : « Bonne combine, ça gaze, je suis d’attaque », ou bien : « Pas de blague, ça loupe, je suis refaite, me voilà verdure », vous appréciez la saveur de l’expression. Et si je vous dis encore : « Il descendit du sleeping en sweater, entra dans le hall du palace, puis au grill-room où il prit son breakfast en attendant le match », vous m’estimerez tout de suite du meilleur monde. Pur ! Et sautez-donc, vous allez fort… Alice, dansons ! »

Dame de Lyon a été réédité par la collection Omnibus par Danielle Pampuzac en octobre 2000, parmi sept autres romans, dans un volume appelé Gens de Lyon. L’édition de 1932 Paris, Rieder (1), de même que celles des deux volumes qui lui font suite (L’Arbre sec et Le Bât-d’Argent, 1933) se trouvent facilement chez les bouquinistes, en boutiques ou en sites, avec un tout petit peu de patience et quelque envie. Parmi les autres romans se trouve La Gerbe d'Or d'Henri Béraud et le Mal Assis de Grancher.

Articles sur les deux autres volets de la trilogie :

L'Arbre sec : http://solko.hautetfort.com/archive/2008/07/09/l-arbre-se...

Le Bât d'Argent : http://solko.hautetfort.com/archive/2008/07/10/le-bat-d-a...

(1) Rachetées par les Presses universitaires de France, les éditions Rieder publièrent la revue Europe de 1923 à 1938.

04:28 Publié dans Des nouvelles et des romans | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : joseph jolinon, dame de lyon, gens de lyon, danielle pampuzac, littérature, lyon |

mardi, 21 juillet 2009

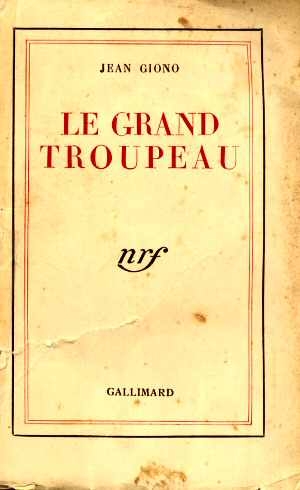

Le Grand Troupeau

Jean Giono a écrit le Grand Troupeau en 1931, pour exorciser les souvenirs d’une guerre qu’il a vécue parmi d’autres, quelques quinze ans plus tôt, et dont il ne parvient pas, comme ces autres, à guérir. « On est puceau de l’Horreur comme on l’est de la Volupté », phrase très célèbre de Louis Ferdinand Céline, tout au début du Voyage au bout de la nuit, et qui résume le mal intime de cette génération d’hommes qui sont allés au front. Dans Refus d’obéissance, texte écrit en 1934, vingt ans après la première mobilisation, Giono avoue :

« Je ne peux pas oublier la guerre. Je le voudrais. Je passe des fois deux jours ou trois sans y penser et brusquement, je la revois, je la sens, je l’entends, je la subis encore. Et j’ai peur. »

Jean Giono écrit le Grand Troupeau parce que, comme d’autres, il sent que reviennent des temps obscurs. « Nous retournons dans la guerre ainsi que dans la maison de notre jeunesse » : ainsi s’ouvre le magnifique essai du très lucide Georges Bernanos, « Les enfants humiliés » rédigé en 1939. Est-ce un hasard si des historiens parlent aujourd’hui, pour évoquer cette période qui s’étale de 14 à 44, de guerre de Trente Ans ?

Jean Giono écrit donc un roman pacifiste. Car il est devenu viscéralement pacifiste. Ecrire un roman sur la guerre est une entreprise d’autant plus délicate que beaucoup sont déjà sortis[1], que le débat sur leur nécessité a été ouvert avec pertinence par Jean Norton Cru[2], qu’avec le temps « l’Horreur s’efface ». Il faut donc que ce roman se démarque des autres, ait une approche susceptible d’intéresser non seulement des anciens combattants, mais un lectorat nouveau.

[1] Gabriel Chevallier vient de publier La Peur (1930) ; Ma Pièce, de Paul Lintier, Le Feu, de Barbusse, datent de 1916 ; Les Croix de Bois (Dorgeles) de 1919 ;

[2] La publication de son livre Témoins date de 1929

13:35 Publié dans Des nouvelles et des romans | Lien permanent | Commentaires (10) | Tags : le grand troupeau, jean giono, littérature, guerre de quatorze, jean norton cru |