jeudi, 06 janvier 2011

Kontrepwazon : à la gloire d'un blog défunt

ELOGE DU GRAND STATISTIQUEUR

JE SUIS LE GRAND STATISTIQUEUR.

Je vais prononcer mon propre éloge, parce qu’on n’est jamais si bien servi que par soi-même, d’une part, et d’autre part, parce que les Français passent leur temps à dénigrer l’INSEE (vous savez, l'Institut National de la Statistique).

Alors, en vérité, je vous le dis : la statistique est un presse-citron.

Je te définis la statistique en deux mots : le pouvoir a besoin de moi pour connaître la réalité sociale, qui est inconnaissable, à cause du nombre et de la complexité des phénomènes à prendre en compte, ça vibrionne en permanence, vous allez dans toutes les directions, toujours en mouvement. Vous êtes trop nombreux, aussi, faudrait voir à vous arrêter de copuler, de procréer. Vu la quantité de chair humaine ainsi produite, le chef a forcément besoin d’en savoir un peu plus. La statistique (certains diront « sociologie quantitative »), pour cela, construit un modèle mathématique. Les Anglais ne parlaient pas de « statistiques », mais de « political arithmetic », avant d’adopter le vocable. C’est assez dire que la statistique n’a de valeur que pour celui qui gouverne. D’ailleurs, le mot vient du latin moderne « statisticus » (1672), « relatif à l’Etat ».

Autrement dit, appliquée à la société, la statistique a pour seul but de REDUIRE, d’où le presse-citron.

Pour moi, le grand statistiqueur, dans mon univers, toi, INDIVIDU, tu n’as aucune valeur, tu n’existes même pas, perdu dans tous mes nombres. La profondeur et la richesse de ta personnalité, l’étendue et la précision de ton savoir, la vivacité et l’ampleur de ton intelligence, tes petits bonheurs et tes grandes souffrances, je m’en tamponne le coquillard. Tu ne m’intéresses que comme une SOMME DE DONNEES. Moi, le grand statistiqueur, je me contente de définir des critères, puis de rassembler les données.

Par exemple, en 1999, en France métropolitaine, je peux te dire qu’il y avait 28.419.419 hommes et 30.101.269 femmes. Ne me parle pas de l’anatomie du sexe, et ne me parle pas de l’amour : ce n’est qu’un critère, je te dis, rien de plus.

JE SUIS LE GRAND STATISTIQUEUR : TOUT CE QUI EST HUMAIN M’EST ETRANGER.

L’homme ne m’intéresse que découpé en tranches et en morceaux, des tranches et des morceaux de plus en plus petits, de plus en plus fins, par exemple : « Votre dernier achat d’une paire de chaussures ? Vous grattez-vous le nez au feu rouge ? Faites-vous confiance à Nicolas Sarkozy ? ».

Et des critères, je t’en fabrique quand tu veux : l’Europe veut fixer des normes pour la fabrication des préservatifs masculins ? C’est moi qui lui fournis les informations : taille moyenne du pénis en érection en Europe : 14 cm. L’industrie du vêtement s’aperçoit que les dimensions des êtres qu’elle habille ont changé ? C’est moi qui actualise ses données. Combien de yaourts chocolat, nature ou fruits rouges faut-il mettre dans les linéaires de l’hypermarché ? C’est encore moi qui réponds.

JE SUIS LE GRAND STATISTIQUEUR : JE SUIS PARTOUT, JE SUIS INDISPENSABLE.

Sinon, tu imagines le gaspillage. Je suis là pour optimiser les performances, les rendements, la rentabilité. Je suis la machine à mesurer les hommes, pour améliorer le fonctionnement de la grande machine sociale.

Je suis l’outil obligatoire de tous ceux qui dirigent, de tous ceux qui décident et de tous ceux qui gèrent : les patrons, les chefs, les administrateurs, les bureaucrates. La statistique est le Saint Graal du gestionnaire, comme le sondage est le Saint Graal de Nicolas Sarkozy et de Ségolène Royal. C’est d’ailleurs à peu près la même chose, non ? Le dirigeant politique aujourd’hui n’est qu’un directeur d’hypermarché (mais il est un peu tôt pour en parler). Je me rappelle Lionel Jospin, ministre de l’Education en je ne sais plus quelle année, qui parlait de son « stock de profs », et ça, depuis que l’économique a triomphé du politique.

Je m’occupe de la hauteur des chaises (45 cm), des tables (75cm), des marches d’escalier (18 cm). En vérité, c’est moi qui conditionne le concret de ton existence quotidienne. Le moindre objet que tu utilises est passé par ma fabrique de données. Pourquoi Monsieur Renault fabrique-t-il beaucoup de voitures pour quatre personnes ? Pourquoi 9 m2 pour une chambre ? Pourquoi ? Pourquoi ? Moi, moi, moi, toujours moi. Je définis, j’encadre, j’oriente. Dans le fond, c’est moi, LA STATISTIQUE, qui architecture ton espace et qui modèle ton temps, bref :

JE SUIS LE GRAND STATISTIQUEUR : C’EST MOI QUI DIMENSIONNE TON EXISTENCE.

Et tu sais comment je fais ? Je vous prends chacun un par un, oh pas tous, on n’en finirait pas, mais j’ai inventé le fabuleux ECHANTILLON REPRESENTATIF, la source inépuisable à laquelle je me désaltère. Et puis j’extrapole, je généralise, j’uniformise. Et cela, à travers une autre fabuleuse invention : LA MOYENNE. Tu as compris comment et pourquoi tu cesses d’exister, individu ? Parce que pour moi, tu n’es qu’un écart par rapport à la moyenne. Pourquoi crois-tu qu’on a pu parler de « Francémoyen », il y a maintenant des lustres ? C’est grâce à l’avènement du règne tout puissant de LA MOYENNE.

Il me suffit alors de dérouler toute la gamme de mes produits : la consommation moyenne (café, cannabis, épinards en boîte, séances de cinéma, etc.), l’âge moyen (apprendre à marcher, premier rapport sexuel, réussite au bac, mariage, longévité, etc.), la distance moyenne (suivant la région, la profession, la période, etc.), la fréquence moyenne des prénoms, etc. De ma moulinette à nombres et à catégories (ce sont les petits morceaux d’humains que j’ai savamment découpés), j’extrais ainsi des milliers de moyennes possibles, qui finissent par dessiner, fais bien attention à ce point : qui finissent par dessiner tous les aspects possibles de l’existence humaine. Toutes les variétés et variations de l’individu ont fini par entrer dans les cases que j’ai élaborées. Tu te rends compte de ce que ça veut dire ? Toi, petit grain individuel de sable, avec tes arrêts et tes trajectoires, TU ES DEVENU ENTIEREMENT PREVISIBLE.

C’EST MOI, LE GRAND STATISTIQUEUR, QUI T’EXPLIQUE TON EXISTENCE.

Oui : à force de te disséquer, toi l’individu, et de confectionner des petites boîtes où j’enferme ta vie sous forme de données chiffrées, à force d’énumérer tes caractéristiques, en partant des plus générales et en allant jusqu’aux plus individuelles, j’ai tout su de toi, tu es devenu totalement transparent. Et toi, à force d’être imprégné de l’idée de moyenne, tu t’es dis : il ne faut pas être trop au-dessus ou trop au-dessous. Tu ne supportes pas l’écart, tu veux être comme les autres, tu as peur d’être différent. On appelle ça d’un mot banal et dévitalisé : le conformisme. C’est très intéressant de voir comment ça se passe : LA MOYENNE finit par devenir LA NORME. D'un moyen de connaître la population, je suis devenu un moyen de la gouverner, et cela sans qu'elle s'en doute. Image de la réalité, je suis devenu la réalité elle-même, que nul ne songerait à ne pas considéreer comme telle. Je suis devenu un objet de croyance, et d'autant plus puissant que la "réalité" me valide, que je ne parle que de "faits". Je suis à présent, LA RELIGION DU FAIT.

Ton psychisme, tes gestes, tes actes, tes façons de voir sont imprégnés de cette norme, et sans t’en rendre compte, progressivement, tu te mets à ne plus exister par toi-même, mais à OBEIR. Le moule de la moyenne s’en est pris à ton cerveau, à ta mémoire, à tes projets. La façon dont tu voyais les choses est réécrite : tu diras, de quelqu’un qui vient de mourir à 65 ans : « Tiens, c’est plutôt jeune ». Réfléchis à cette énormité, et dis-toi qu’elle prend sa source dans la moyenne, devenue norme, parce que je l’ai fait et voulu ainsi. C’est une forme de SOUMISSION, c’est une forme de disparition.

JE SUIS LE GRAND STATISTIQUEUR : JE FAIS DISPARAÎTRE L’INDIVIDU.

Oui, tu es mort, et tu n'as rien senti.

JE SUIS LE GRAND STATISTIQUEUR : JE CREE LE MONDE A VENIR.

Alleluïa !

(Et la foule, percluse de ferveur extatique : « Gloire à toi, Grand Statistiqueur ! – Oui, bon : allez, couché ! A la niche, la foule ! ».)

_____________________________________

Ce texte a été écrit en novembre 2007 par Frédéric Chambe, et publié par ses soins sur son blog Kontrepwazon, aujourd'hui défunt, que je vous conseille d'aller visiter en cliquant sur ce LIEN.

PS : Si le blog est défunt, l'auteur va bien, je le précise.

05:37 Publié dans Des nouvelles et des romans | Lien permanent | Commentaires (10) | Tags : statistique, littérature, politique, kontrepwazon |

lundi, 13 décembre 2010

Qu'as-tu fait de ta jeunesse ?

« Un jour nous vîmes s’asseoir à notre table un garçon fin et maladif, d’une pâleur nacrée. Une barbe légère encadrait son visage, où l’on ne voyait que deux grands yeux, d’une tendresse féminine et d’une rare beauté. Pouvions-nous penser que ces yeux deviendraient ceux d’un coureur de routes et qu’ils se fermeraient aux lueurs d’un drame terrible ? Il nous monte des larmes en pensant au destin de celui qui, vers Pâques, en 1903, vint à nous, le rire aux lèvres et les mains tendues. C’était le plus pur d’entre nous. Sa vie nous fut un charme et sa mort un exemple. Il avait dix-huit ans et s’appelait Albert Londres.

Albert incarnait alors avec une miraculeuse exactitude l’idéal des dernières grisettes. Il eut ce privilège entre tous envié d’être à chaque pas de sa route exactement l’homme attendu. A l’âge des premières amours, comme à tous les âges de sa brève existence, il n’eut qu’à se laisser vivre pour triompher.

Je voudrais le peindre tel qu’il fût. Mais que puis-je ? Ombre chère, comment te retrouver ? Quarante ans ont fui depuis ce matin rêveur où tu nous offris tes premiers vers, une mince brochure au titre anxieux et tendre. Un soleil jaune dorait les toits sous un ciel de coton mouillé. La rumeur étouffée de la ville accompagnait ta voix claire, et ta grâce animait le fier délabrement de notre mansarde.

Dès cette époque, il savait se passer de tout, et, pour commencer, du nécessaire. Jamais, à aucun moment, il n’eut rien d’un bourgeois. De toutes les faiblesses humaines, celles qui lui furent toujours étrangères, c’étaient assurément le goût des aises et la vanité. Plus tar, au temps même où, par état, il dut fréquenter les milliardaires et hanter les palaces, un meublé de troisième ordre suffisait à son confort. Il se passait des petites commodités comme il se moquait des honneurs. Son mépris du décorum s’étendait aux décorations. Jamais, de personne, il n’accepta aucun ruban. Il avait des politiciens de toute nuance le mépris le plus complet. Les gens en place lui faisaient l’effet de chevaux de fiacre. Mors d’ordre et mots creux le dégoutaient également. Patriote à l’extrême, il n’était nullement cocardier. Il ne suivait en aucune façon les musiques militaires. Il ne croyait à aucune louange, à aucune consécration. Lui, si courtois, si curieux, se gardait de lire ce qu’on écrivait sur ses œuvres. Les querelles d’écrivains lui faisaient hausser les épaules. Il ignorait jusqu’à l’existence des snobs. Quant à l’argent, lorsqu’il en eut, ce fut pour le laisser couler entre ses doigts, comme de l’eau. »

Ce portrait d’Albert Londres se trouve au cœur du dispositif de Qu’as-tu fait de ta jeunesse ?, deuxième tome des souvenirs de Henri Béraud.

05:40 Publié dans Des nouvelles et des romans | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : albert londres, henri béraud, littérature, qu'ast-u fait de ta jeunesse, lyon |

mardi, 09 novembre 2010

Les cartes postales de Mathias Enard

« Le plus beau du monde assurément », affirme Gérard de « l’éblouissant spectacle du port de Constantinople » qu’il découvre à bord d’un paquebot autrichien en provenance de Beyrouth, le 25 juillet 1843. (1) Stamboul, comme Nerval l’appelle, la porte fortifiée de Galata, la Corne d’or, Balik-Bazar, Sainte-Sophie, le sérail, les derviches, le grand champ des morts, autant de lieux, d’images, de termes, de clichés par lequel la littérature du dix-neuvième siècle aura accouché d’un Orient imaginaire, initié par Chateaubriand (2), Lamartine (3), Gautier (4), Loti (5) … La littérature d’abord, puis tout le reste par la suite, les tableaux, les chromos, les photos, les films, les affiches d’agences de voyage ou les posters de compagnies aériennes…

« Le plus beau du monde assurément », affirme Gérard de « l’éblouissant spectacle du port de Constantinople » qu’il découvre à bord d’un paquebot autrichien en provenance de Beyrouth, le 25 juillet 1843. (1) Stamboul, comme Nerval l’appelle, la porte fortifiée de Galata, la Corne d’or, Balik-Bazar, Sainte-Sophie, le sérail, les derviches, le grand champ des morts, autant de lieux, d’images, de termes, de clichés par lequel la littérature du dix-neuvième siècle aura accouché d’un Orient imaginaire, initié par Chateaubriand (2), Lamartine (3), Gautier (4), Loti (5) … La littérature d’abord, puis tout le reste par la suite, les tableaux, les chromos, les photos, les films, les affiches d’agences de voyage ou les posters de compagnies aériennes…

Lorsqu’il entreprend Parle-leur de batailles, de rois et d’éléphants, c’est dans le creuset de cette imagerie de magazines devenue business de tour-operators que s’inscrit Mathias Enard. Le titre, avec cet étrange impératif, une citation de Kipling, se réfère aux traditions du récit d’aventure, du roman de voyage, du conte oriental, la bataille, le roi et l’éléphant en étant les trois tropismes d’Epinal. Peut-être promet-il aussi une narration simple, celle de l’oralité au présent, histoire de rompre avec les expériences faussement joyciennes de la longue phrase devenue récit qui encombrait les pages de l’interminable Zone (6).

Constantinople, donc, comme toile de fond, comme première carte postale.

Une deuxième, tout aussi éculée, celle de Michel-Ange, puisque c'est lui le héros de l'histoire. Il faut écouter l’auteur, dans une interview à Médiapart, affirmer : « Affronter un personnage comme Michel-Ange, c’était un vrai défi, quoi ! », avec le ton incroyablement fat de celui qui croit l’avoir mené à terme. Mais Michel-Ange n’est hélas, dans ce récit, qu’un personnage tristement contemporain, à peine plus incarné qu’un Michel-Ange de documentaire ou qu'une figurine en platre de boutique de musée, une convention institutionnelle qui ne trouve à aucun moment ni chair, ni souffle, ni parole. Comme Constantinople, un alibi culturel.

Il est heureux dès lors que le pont que ce personnage fade tente de construire sur la corne d’or s’effondre en épilogue sous les coups du tremblement de terre du 14 septembre 1509, et que ses gravats soient « charriés vers le Bosphore par les eaux que le séisme a rendues furieuses », et que l’on n'en parle plus.

Pour demeurer jusqu’au bout dans le poncif, le convenu, il faut voir comment Mathias Enard use et abuse de la symbolique du pont, troisième carte postale : le pont qui serait enfin jeté entre l’Orient tentateur et l’Occident déconfit, entre les hommes et les femmes, les hommes et les hommes, les mécènes et les artistes, les puissants et les démunis… Relisons à ce sujet ce paragraphe inspiré : «Vous ajouterez de la beauté au monde, dit Mesihi. Il n’y a rien de plus majestueux qu’un pont. Jamais aucun poème n’aura cette force, ni aucune histoire. Quand on parlera de Constantinople, on mentionnera Sainte-Sophie, la mosquée de Bayazid et votre ouvrage, maestro. Rien d’autre. » Et puis, cette idée lourde sur lequel Michel-Ange revient lourdement, que le pont à construire est un pont politique, le ciment d'une cité, un morceau d'urbanité qui doit être pétri de la matière de la ville. Bref, un pont inoffensif, qui ait toutes les caractéristiques du littérairement correct.

Voilà qui nous amène à la quatrième carte postale, l’homosexualité et le goût pour les paradis artificels, définis comme signes distinctifs de l’artiste de génie, de l'homme multiculturel : les journées, les arts et les désirs de Michel-Ange et les journées, les arts et les désirs du poète turc Mesihi de Pristina ne cessent en effet, de chapitre en chapitre, d’inlassablement s’entrecroiser, jusqu’au meurtre aussi ridicule que grandguignolesque de la malheureuse qu’un tiers a glissée entre eux.

Faute de talent, ce qu’on peut reconnaître à Mathias Enard, c’est du métier : on partira de l’idée que tout livre obéit à sa nécessité. Or ce livre ne nous raconte pas –quelque prétention qu’il en ait – Constantinople au temps des sultans. Ni Constantinople tout court. C’était amplement déjà fait, et bougrement mieux. Il ne nous apprend rien sur Michel-Ange, mais là encore, comme le disait l’auteur, n’est-ce-pas … Il ne nous apprend même rien sur la construction d’un pont. Rien, enfin, sur l’amour, le désir, la violence des passions ou les relations conflictuelles entre l’homme de génie et les puissants de ce monde (Cela aurait pu, puisque Michel-Ange se trouve coincé entre le pape Jules II et le sultan Bajazet). A titre d’exemple, cette phrase inouïe de platitude, et plusieurs fois répétée dans le récit : « Sous tous les cieux, il faut donc s’humilier devant les puissants »… Quelle révélation faite au grand homme, et fallait-il faire tant de kilomètres pour comprendre cela !

A première vue, ce livre n'obéit donc à aucune nécessité. On dirait même que l’auteur s’est donné pour mission d’être plat, terne, le plus terne possible. Mais alors dans quel but ?

Nous en venons à ce qu’est non pas un livre, mais un objet culturel à bandeau rouge ou violet sur la table d'un libraire de nos jours : et pour cela, empruntons quelques phrases piochées ça et là, qui donnent le ton de l’ouvrage :

« Cette année là, Michel-Ange a quitté Rome sur un coup de tête, le samedi 17 avril, la veille de la pose de la première pierre de la nouvelle basilique San Pietro. »

« Il était allé pour la cinquième fois consécutive prier le pape de bien vouloir honorer sa promesse d’argent frais. On l’a jeté dehors »

« Amusé par son intérêt, Michel Ange crâne ».

J’ai à dessein placé en italiques trois expressions dont la fonction est d’introduire le lecteur contemporain et son vocabulaire de tous les jours dans le crâne et le cœur, ni plus ni moins, d'un homme du seizième siècle, et pas n'importe lequel, Michel-Ange. Attardons-nous sur le dernier exemples : Crâner est donné pour familier par Le petit Robert qui date son apparition dans le lexique français de 1845, et le cite chez Zola : « Vous avez une boutique, vous rêvez de crâner devant le quartier ». Car bien sûr, Michel-Ange, comme l’héroïne du Ventre de Paris, ne peut que crâner. Or s’il crâne, soyons sérieux, est-ce vraiment un effet de styyle original ? signifiant ? provocateur ? Non, s'il crâne, c'est qu'il est, finalement, très classe moyenne 2010, en réalité. S'il crâne, ce Michel-Ange énardien (comme certains commencent à le dire ici ou là), c'est qu'il n'est dans ce récit, venons-en au fait, comme Constantinople, Mesihi, le pape Jules II, le sultan Bajazet, l'éléphant, le singe et la basilique San Pietro, qu’un simple alibi culturel.

A l'image de cette phrase, digne d’un élève de troisième qui ferait quelques efforts pour séduire son (sa) professeur(e) : « Des lambeaux de cauchemar lui scellent les paupières », la plupart des phrases sont simples : sujet / verbe/complément ; tout est écrit au présent de narration. Un chapitre (deux à quatre pages) se lit ainsi à la vitesse où un métro passe d’une station à l’autre. Ce qui fait de cet objet de consommation culturel un produit d’évasion commode pour aller et revenir du boulot par exemple. « Un style épuré », lit-on ça et là. Et de fait, en mélangeant ainsi le lexique de tous les jours à quelques termes pittoresques ou soutenus, Mathias Enard nous offre la possibilité de devenir en allant au boulot les contemporains des turcs ou des florentins du début du XVIème siècle, ce qui n’est certes pas rien et mérite, trouveront certains, qu’on lui tende la pièce : Guide, en quelque sorte, d’un tourisme littéraire qu’on voudrait faire passer pour une expérience de lecture, et surtout, de culture. Flatter le snobisme littéraire contemporain, voilà donc au final la clé de l’entreprise, à laquelle Acte-Sud et sa couverture ténébreuse, sa présentation de l’auteur sur le mode de l'argument d'autorité (6) se rend complice. Une affaire réussie puisque les lycéens - à cela rien de très étonnant - viennent de lui donner leur Goncourt : vu la taille (153 pages), le prix (13 euros), la lisibilité du livre et l'académisme presque scolaire du sujet, ça nous fera un joli succès de librairie pour les fêtes de Noël…

(1) Nerval, Voyage en Orient, 1851

(2) Chateaubriand, Itinéraire de Paris à Jérusalem, 1811

(3) Lamartine, Clair de Lune, 1835

(4) Gautier, Constantinople, 1853

(5) Loti, Les capitales du monde, 1892

(6) Actes-Sud vient de ré-éditer en poche le laborieux prix France-Inter de l'an passé

(7) « Mathias Enard a étudié le persan et l’arabe et fait de longs séjour au Moyen-Orient », assène le quatrième de couverture.

ZIEM Félix : LEVER DE SOLEIL A CONSTANTINOPLE , 2e quart XIX siècle (Rennes ; musée des beaux-arts)

23:52 Publié dans Des nouvelles et des romans | Lien permanent | Commentaires (12) | Tags : littérature, mathias enard, prix goncourt |

dimanche, 31 octobre 2010

La chaussure au milieu de la route

La chaussure n’est pas seulement au milieu de la route, elle est aussi au centre du recueil. Comme la seule trace métonymique qui demeure du personnage, après disparition. Un symbole de l’identité perdue, si l’on veut. Le personnage ? Chaque nouvelle s’organise autour d’un, plus particulièrement. Et en général, ce dernier finit mal. Ou bien il finit autre, comme dans la Veuve. Ou plutôt, pour dire bref, il ne finit pas, il finit même, puisqu’on le retrouve dans la peau du héros de la nouvelle suivante. Car il s’agit bien de « Variations solipsistes ». Variation sur le seul soi-même, autrement dit, entendu ce soi-même que le lecteur reçoit en partage le temps d’une lecture, ce soi-même autour duquel la matière textuelle de chaque nouvelle s’organise.

Les décors, ce sont souvent des routes. Ou bien des bureaux. Une plage. Des chambres d’hôpital. Pour ce narrateur, « maniaque de la précision », on sent que le lieu n’est pas d’une importance capitale puisque le véritable décor est surtout la conscience éprouvée de son personnage, que ce dernier ait dévoré trop de Laforgue ou qu’il soit tout juste sevré de Nietzsche. Je ne voudrais pas déflorer ici les intrigues, puisque chacune entretient son suspense particulier. Plus que la chaussure, il est un objet dont la situation est placée bel et bien au milieu des préoccupations de Stéphane Beau, cet objet, c’est le livre. Le livre par lequel, en effet, nous avons tous pu rêver le monde (où le monde nous a rêvés), le livre par lequel nous nous sommes tous aussi conçus, et ce faisant auto-condamnés à l’étrangeté du solus in ipse. Or, en lui apportant tout ce dont il a besoin pour se dire (une unité de temps de lieu, d’action) la nouvelle est un genre qui convient tout particulièrement au « solipsisme » tel que Stéphane Beau le pratique, et qui opère finalement comme le centre nerveux de chaque intrigue, un basculement du personnage, qui d'autre devient lui-même.

J’ai rencontré Stéphane Beau à travers Georges Palante. Du moins à travers la réédition qu’il avait donnée, en 2007, d’un petit texte de ce dernier, La sensibilité individualiste. M’attendais-je à retrouver trace du vieux philosophe de Saint-Brieuc dans le parcours de ces nouvelles ? Au détour de l'une d'entre elles, Journal Intime, je découvre en tout cas le patronyme de celui qui avait causé indirectement la mort de Palante, ce Jules de Gaultier avec lequel il s'était battu en duel, et le trouver là me semble tout naturel. Le héros de la nouvelle vient alors d’acheter une de ses œuvres et se fait cette réflexion : « Son livre s’intitule le Bovarysme. Le thème me convient bien, puisqu’il parle de cette capacité qu’ont les êtres à se concevoir systématiquement et inexorablement différemment qu’ils ne sont ». Ce qui habilement nous ramène au projet philosophique qui sous-tend la trame de chaque récit : perpétuels étrangers à soi-même et aux autres, et soumis aux aléas d'un Réel rêvé qui brutalement se retourne contre eux, les héros de Stéphane Beau sont tous victimes du reflet qu’ils ont fabriqué de leur propre substance. Leur aventure, pourtant fantastique, renvoie ainsi le lecteur vers l’expérience la plus quotidienne qu’il fait de son propre enfermement en lui-même. La réussite littéraire du nouvelliste se niche là, dans cette capacité qu’il a de rendre chacun, in fine, lecteur de sa propre duplicité.

La chaussure au milieu de la route : parmi tous les ténors de la rentrée littéraire, un livre discret mais efficace, et qui mérite de trouver sa place parmi les piles et d'y laisser de nombreux trous.

rout

LA CHAUSSURE AU MILIEU DE LA ROUTE Variations solipsistes

11:59 Publié dans Des nouvelles et des romans | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : stéphane beau, la chaussure au milieu de la route, littérature, nouvelles |

samedi, 30 octobre 2010

Nagasaki et l'Académie

Pari audacieux que de réécrire pour la énième fois cette histoire du vieux célibataire maniaque et vivant seul (« je ne suis pas grand-chose » murmure le héros-narrateur en incipit), un homme « sans charme particulier, terne. Honnête », guettant maladivement son frigo, soupçonnant soudainement dans sa maison la présence irréelle d’un être autour de lui : un poisson disparu, huit centimètres de moins dans un brick de jus de fruit vitaminé, un yaourt, Eric Faye oserait presque nous faire le coup du verre de lait s’il n’avait déjà été pris par Maupassant…

Son quinquagénaire de personnage vivotte donc, dans cette angoisse de vieillir que lui communiquent le culte des centenaires et les publicités du monde qui l'entoure : « Quatre actions anti-âges pour hydratant excessif ». Son personnage est un « homme des masses » à la Kaffa, plongé en temps de Crise majuscule, celle « qui rend les hommes un peu plus seuls ». Son personnage a donc besoin « d’une bulle, d’une tanière, d’un terrier, d’un antre », où se reposer avec les choses « qu’il s’offre » (une boite de thé du soir qui n’empêche pas de dormir, un PC). Dès lors, cette présence rôdant autour de lui dans l'intimité de son espace, Shimura, puisque c’est son nom, la ressent comme un viol.

Son quinquagénaire de personnage vivotte donc, dans cette angoisse de vieillir que lui communiquent le culte des centenaires et les publicités du monde qui l'entoure : « Quatre actions anti-âges pour hydratant excessif ». Son personnage est un « homme des masses » à la Kaffa, plongé en temps de Crise majuscule, celle « qui rend les hommes un peu plus seuls ». Son personnage a donc besoin « d’une bulle, d’une tanière, d’un terrier, d’un antre », où se reposer avec les choses « qu’il s’offre » (une boite de thé du soir qui n’empêche pas de dormir, un PC). Dès lors, cette présence rôdant autour de lui dans l'intimité de son espace, Shimura, puisque c’est son nom, la ressent comme un viol.

Nagasaki aurait pu ainsi être une énième fable sur la folie. Le motif est d'ailleurs évoqué en filigrane ; mais l’ingéniosité d’Eric Faye est, si on peut le dire, de réactualiser le topos de l’intrus (ou du double) : son court récit devient une fable moderne sur l’anonymat des grandes villes, la solitude des êtres ordinaires, les sans-logis, la perte du sens, la crise.

Inspiré d’un fait-divers inséré dans le texte avec une typo du genre mécanes, le personnage-narrateur relate donc le squat incroyable qu’une femme fit dans sa propre maison de son placard à futons inutilisé, jusqu’à ce qu’au bout d’un an, il la surprenne dans sa cuisine grâce à une webcam et la fasse arrêter. Un procès s’ensuit. On en apprendra un peu plus sur l'identité cette femme, «qui avait mordu la poussière bien avant nous autres » et avait « élevé la discrétion au rang d’art de la survie ». On aurait pu s’en tenir à ça, à la seule histoire de la constitution d'un couple, la « fin de droits » et le « salaryman ». C'était suffisant pour faire un bon petit livre. Et dans la foulée un bon petit film.

Mais Eric Faye a du métier. Il sait que « ceux qui continuent d’avancer pendant que d’autres meurent » ne sont ni des voyous ni des bourreaux : tout juste des gens ordinaires, « entre échec et réussite », qui ne retiennent que peu de choses de leurs jours écoulés, hormis bien sûr le surprenant, le fait-divers, lorsque par un coup du sort, ils en deviennent le centre, un centre digne de figurer dans la presse ou de passer à la télé. Des gens qui, comme son héros, fuient la surveillance des autres tout en ayant besoin de sécurité : n’est-ce pas cela, en définitive, ce que le fameux sweet home « où se remettre des bosses et des bleus de l’existence » promet ? Ce sweet home improbable, rêve des classes moyennes occidentales entretenu avec férocité par la classe politique, Nagasaki nous conte la façon toujours imprévue dont il peut soudainement voler en éclat : Au centre du livre, la bonne blague du « type aux deux bombes » qui après avoir survécu à Hiroshima, trouva encore le moyen de survivre à Nagasaki, est évidemment placée là pour orienter la lecture vers un sens allégorique. « Je n’arrive plus à me sentir chez moi », murmure, hébété, Shimura à la barre du procès de son étrange intruse…

Eric Faye connait le métier. Il sait captiver l’attention, complexifier un personnage, mettre en valeur une scène, être dense et efficace, tenir une plume pour plusieurs publics à la fois. Aussi l’Académie Française vient-elle de lui décerner son Grand prix. Il n’y a rien à redire à cela. Un limousin remplace du coup un limousin. L’insoutenable suspense pour savoir si Houellebecq décrochera oui ou non le pompon du Goncourt cette année se prolongera jusqu’au 4 novembre.

Nagasaki, Eric Faye, Stock, 108 p., 13 euros.

11:16 Publié dans Des nouvelles et des romans | Lien permanent | Commentaires (5) |

lundi, 18 octobre 2010

Jacques Stella, Marie Madeleine et l'Hôtel-Dieu

6000 euros : La mise à prix initiale demeure encore modeste (de 3000 euros inférieure à l’estimation moyenne de ce tableau de petit format - 25,8 x 37,1cm). C’est, lit-on dans le catalogue, un marbre noir collé sur carton et monté sur châssis. Devant l'auditoire assis, on expose l’œuvre vieille de presque quatre siècles. L'écran plat de plusieurs téléviseurs portent jusqu’au fond ça et là son reflet.

Installé définitivement à Rome depuis 1623, le Lyonnais Jacques Stella avait d’abord séjourné à Florence quelques années. Le temps d'y acquérir cette technique de peinture sur cuivre ou sur pierre, particulièrement sur marbre ou lapis. Depuis 1530, le peintre Sebastiano del Piombo en avait porté jusqu’à lui le secret : en déposant l’huile à même le marbre, une manière d’émerveiller le peuple qui rendait la peinture presque éternelle, tout comme la sculpture, les couleurs à peine séchées apparaissant de façon presque pétrifiée.

Dès son arrivée à Florence, Jacques Stella avait occupé une fonction vite d'importance auprès du Grand Duc Come II, dont la cour faisait office de haut lieu de création de cette technique de peinture sur pierre. Une fois le peintre installé à Rome, sa production devint originale et variée. Les divers parents du pape Urbain VIII, ces Barberini mondains et tout-puissants qui protégeaient également Poussin, appréciaient tout particulièrement ces scènes vives et colorées où le maniérisme et le religieux faisaient cause commune. Jacques Stella peignit.

La conversion de Marie Madeleine, donc. Marthe, déjà convertie et voilée, demeure laiteuse et pensive. Les deux coudes posés sur les Ecritures, elle vient d'exhorter sa sœur Marie d’abandonner sa vie de débauche et de la suivre afin d’écouter la prédication du Christ. Assise sur un siège luxueux, la jeune convertie laisse un angelot qui ressemble à un amour la dévêtir de ses habits rouges de pécheresse. Sa chevelure blonde et bouclée court encore pour quelques temps sur ses épaules encore dénudées. Entre les deux femmes, les séductions désormais se refusent : telles des vanités, un peigne, un coffre à bijoux, une carafe, un verre de vin…

Les enchères galopent vite, d’autant que les téléphones tout soudain s’en mêlent. Du dix-septième à peine esquissé, nous revoici plongé à nouveau dans la frénésie marchande du vingt-et-unième siècle. Au-delà, déjà, de l’estimation maximale de 12 000 euros. Ce petit tableau était présent en 2007 à l’exposition du musée Saint-Pierre organisée pour les 350 ans de son créateur. Cela fait-il grimper la côte ? Hormis son nom (qui ne fut longtemps pour moi que celui d’un pauvre bar à la devanture en formica jaune), je me demande quel souvenir la rue Stella, qui n’est pas très loin du lieu de la vente, garda pour le commun des mortels de ce peintre au visage émacié qui fut ami de Poussin. Quelle mémoire. Au fur et à mesure que grimpe la somme, dans un jeu de syllabes et de voltige qui étourdit l’assemblée assoupie, l’argent paraît devenir une instance agréablement désincarné, et ne posséder plus que l’importance des degrés qu’il faut enfiler quatre à quatre pour parvenir à la cime. Une formalité bien quelconque. Finalement, les voilà à 18 000… 19 000 … Le marteau tombera à 20 000. Il faudra y rajouter les 20% TTC. Bel achat : la conversion aura finalement trouvé son juste prix. Ici et maintenant, par ici comme par là, tout se monnaye.

Je quitte l’hôtel des ventes, le cœur un peu pincé. Mes yeux se portent – comment pourrait-il en être autrement ? - sur le perron pierreux et sombre du vieil hôtel-Dieu, vidé de ses soignants, de ses malades, de ses lits, ses religieuses d'antan, dans l’attente d’un repreneur, pauvre, lui-aussi. Sa silhouette, seule dans la nuit, qui l’eût prédit ? Telle une âme sculptée dont la mémoire aura plus que jamais, au milieu du bazar, des soldes et des charognards de tous crins ,besoin de multiples et ardents veilleurs.

De cette conversion de Marie-Madeleine, si vite entrevue, si vite entraperçue sur la banquette en bois d’une salle des ventes, je me réconforte en me disant que nous sommes cependant quelques uns à avoir, pour rien, pour pas un sou, recueilli le meilleur. Un vent plus frais commence à se saisir de nous, siècle stupide qui ne méritons que l’hiver qui s'approche, et surprend la chair des quelques passants traînant encore en cette fin de dimanche entre les façades de la rue Marcel Rivière. Je songe soudain à quelque extrême proximité, inattendue et superbe comme si me frôlait un doux spectre, que les pierres de l'hôpital me confirment aussitôt dans leur radieuse et grise immobilité : Cette rue, Jacques Stella en l'hiver de son temps aussi l'a empruntée, et dans ses pas pour regagner mon logis, je dépose les miens.

05:30 Publié dans Des nouvelles et des romans | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : jacques stella, littérature, peinture, conversion de marie madeleine, lyon, hôtel-dieu |

jeudi, 26 août 2010

Le cimetière marin

Tour de force poétique absolu, chant du virtuose : ici, la métaphore in absentia, Valéry l’esthète a réussi à obtenir d’elle qu’elle se dévoile au regard de tous, redevienne chaque fois qu’un visiteur se présente devant sa propre tombe in praesentia, et du fait de la réalité même, cesse d’être une énigme : « ce toit tranquille où marchent des colombes », dévoilement du référent à jamais recommencé, la mer, en effet. Je ne connais autre poète pour réussir dans une telle concrétude (celle de sa propre mort), à matérialiser l’Idéal, comme disait Mallarmé, à domestiquer finalement « l’absente de tout bouquet », et à véritablement « donner un sens plus pur aux mots de la tribu », tout en invoquant bel et bien l’absence, à convoquer aussi surement la présence.

Et pas n’importe comment, s’il vous plait.

Et pas n’importe quelle présence, songez-y : celle de la mer, celle de midi, présence qu’il fit à jamais plier devant le monument de sa propre tombe. Geste fou de l’orgueil poétique, du dédain souverain, certainement : Paul Valéry ne devait pas être un vivant bien commode, j’en ai l’intime conviction. Et je me demande en combien de temps fut composé ce chef d-œuvre impeccable, digne d’un Ancien. C’est ce que je ressens à chaque fois que je m’élève jusqu’à ce tombeau des Gassi, et que cette « récompense après une pensée » se mue à la fois en regard et en élucidation, dans la récitation – au sens pur – de la parole – frêle palpitation entre deux silences :

01:02 Publié dans Des Auteurs, Des nouvelles et des romans | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : littérature, poèsie, paul valéry, sète, cimetière marin |

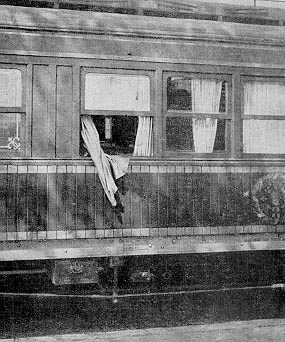

mercredi, 28 avril 2010

Le lion blessé & le rat sceptique

De la fenêtre de ce wagon, le 23 mai 1920 à 23h45, chuta un Président de la République. Dans cette affaire, l’improbable fiction rencontre l’anecdote historique et la coïncidence, à la fois comique et démystificatrice, est propice au songe. Quand j’étais petit, tout ça ne manquait pas de me fasciner. Aussi m’imaginais-je à la place du cheminot André Rabeau (rat beau, quel patronyme !), me trouvant nez à nez, un quart d’heure avant minuit à douze kilomètres de Montargis dans le Loiret, avec un type en pyjama, ensanglanté, le visage tuméfié et distingué, articulant, un peu hagard : « Mon ami, cela va vous étonner, mais je suis le Président de la République ».

La fable, et son univers bâti de hasard, ne sont plus très loin. Comme on imagine ce que ce Rat beau a pu penser, on voit sans mal quel joli récit en son siècle d'or un La Fontaine aurait ficelé, à partir de ce Lion Blessé et de ce Rat sceptique.

Le Rat Sceptique, légitimement persuadé d’avoir affaire à un ivrogne emmèna lestement le Lion Blessé dans la maison du garde-barrière le plus proche, celui du passage à niveau 79 (près de Mignerette) un certain Gustave Dariot. Lui, ça pourrait bien être un renard en son terrier. Aux gendarmes et aux journalistes (une meute de chiens, pour sûr, une espèce valant bien l'autre) qui accourront par la suite, ma commère sa renarde d’avouer que son flair avait tout de suite repéré « aux pieds propres » que « c’était un monsieur. » On ne prévint par télégramme le sous-préfet de Montargis, M Lesueur (que je verrais bien en hautaine cigogne) qu’une fois l’aventure présidentielle avérée, vers cinq heures du matin, et le ministre de l’Intérieur (une sorte de punaise ? ) ne constata la disparition effective du lion blessé dans le convoi que lorsque ce dernier arriva à Roanne, vers les 7 heures du matin.

Le train présidentiel se rendait de Paris à Montbrison où Paul Deschanel devait inaugurer un buste à la mémoire d’un pionnier de l’aviation mort dans les tout premiers mois de Quatorze, un certain Emile Reymond, sénateur de surcroît. La petite histoire nous dit que le train ne roulait qu’à 50 km heures ce 23 mai, à cause de travaux sur la voie. Le président aurait eu chaud et, pour se rafraichir, se serait pencher jusqu’à basculer soudainement sur le ballast . Un certain docteur Logre (on passe de la fable au conte avec un tel nom) expliqua cette chute par le syndrome d'Elpenor : « un état de désorientation survenu au cours d'un réveil incomplet chez un sujet, fatigué et qui avait pris avant de s'endormir un médicament hypnotique » Le septennat du onzième Président de la République, qui avait été le tombeur d'un Tigre (Clémenceau) ne devait durer que sept mois. Deux ans plus tard, le lion blessé, et c’est pourquoi on parle ici de lui aujourd’hui, rendit l’âme, un 28 avril 1922, victime d’une pleurésie

Les morales de l’Histoire ? Il y en a trop. « On a toujours besoin d’un plus petit que soit. » serait la première à venir à l’esprit. « È pericoloso sporgersi. » (les seuls mots que je connaisse en italien) s’impose aussi. Sans compter le fait que la réalité dépasse souvent la fiction. Mais surtout, quand on mesure qu’on ne retient de Paul Deschanel (1855-1928), qui fut aussi homme de lettres et fascinant orateur, et qui réalisa une carrière politique d’exception, que cet incident et la réputation de cinglé que lui taillèrent ses ennemis politiques jusqu’à obtenir sa démission, que la renommée est bien ingrate avec ses grands hommes, et qu’on tombe vite de son train dès qu’on n’est plus exactement à la bonne hauteur : voilà sur quoi le locataire actuel de l’Elysée, et sans aucun doute bon nombre des candidats à sa succession, devraient sans aucun doute ardemment méditer.

06:30 Publié dans Des nouvelles et des romans | Lien permanent | Commentaires (16) | Tags : paul deschanel, andré rabeau, fable de la fontaine, république, politique, littérature |

mardi, 16 mars 2010

A la dérive

Le silence est l’unité de temps. L’obscurité, l’unité de lieu. D’action, il n’y a que le pas, puis le glissement de la barque sur l'eau. La scène est la forêt. La forêt est vierge. Absolument. Comme aucune femme ne le fut jamais. Silence et humilité, sous ces troncs perdus dans le ciel. Silence et humidité.

L’œil, également, qui se meut sur une page d’Horacio Quiroga.

20:10 Publié dans Des nouvelles et des romans | Lien permanent | Commentaires (17) | Tags : horacio quiroga, à la dérive, littérature |