mardi, 13 novembre 2012

Hollande : le blagueur au pied du mur

L’hyper-présidence n’a pas été inventée par Sarkozy, mais par Chirac et Jospin qui de concert ont fait voter le quinquennat : en voulant jouer le Mitterrand qui a le temps, Hollande s’est placé en porte à faux par rapport aux nouvelles règles du job présidentiel, comme disent les obamaniesques amerloques, et passe auprès d'une majorité de Français pour un décisionnaire trop mou, indécis, provincial : pour redorer cette image déplorable, il fait appel aujourd’hui à une recette qui peut être efficace, à condition d’en recadrer les codes dans le monde actuel et de ne pas la jouer sur le mode de la restauration : la conférence de presse présidentielle.

Car la conférence de presse est un exercice désuet, datant des temps anciens où l’on croyait que l’histoire était faite par les grands hommes. De temps en temps, ces grands hommes sortaient de leurs palais, le visage nimbé de cette patine très spéciale que confère l’exercice des grandes responsabilités. Ils se présentaient devant une assemblée non moins spéciale réunie pour l’occasion sur du mobilier ancien Régime, tous membres de la caste des journalistes accrédités à tutoyer les grands de ce monde, VRP patentés de ce quatrième pouvoir reconnu par Tocqueville depuis 1833 dans De la démocratie en Amérique, celui de la presse écrite. On les appelait des capitaines d’opinions, et leurs patrons, François Mouthon, Elie Blois, Jean Prouvost, à l’image de Citizen Kane, étaient des magnats de la rive droite craints et respectés. Ce petit clan, auquel s’adjoignait celui des reporters, disposait à lui seul du pouvoir d’informer un lectorat gigantesque et encore sensible à ce que Lasswell nomma en ces temps « la seringue hypodermique », lectorat devant lequel celui du Figaro, du Monde, de Libé et de toute la presse régionale fait mine d’une véritable peau de chagrin.

On comprend pourquoi la réunion de cette micro société, dans une mise en scène républicaine bien ritualisée, formait un enjeu de taille pour le pouvoir politique : au centre d’un intérêt supposé (celui de l’homme du peuple dont les journalistes figuraient déjà la matière cérébrale), établi en sa Cour moderne bruissant de rumeurs, se donne à entendre l’élu, tel un monarque singulier sur son trône, condescendant à livrer la doctrine de son action au « corps intermédiaire » reconnu dans sa pré-éminence.

Dans la scénographie autoritaire du pouvoir démocratique, la conférence de presse présidentielle jouait donc un rôle majeur. Elle a connu ses heures de gloire lorsque la presse elle-même connut le sien, sous la Troisième République. C’est à cette époque que le président américain Roosevelt, communiquant hors pair, inventa la seule représentation susceptible de la surpasser en popularité (à condition qu’elle fût réussie), la fameuse causerie au coin du feu, l’adresse directe au public, terme qui remplaça peu à peu le mot peuple. « Roosevelt savait que son auditoire était mondial et que tout ce qu’il disait pouvait servir à alimenter la propagande qui envahissait les ondes ». (1)

En France, le maître incontesté de l’exercice fut Charles de Gaulle : dès 1946, en tant que chef du gouvernement provisoire, et jusqu’en 1968, il émailla son action de ces pauses qui lui permettaient de manifester devant les journalistes une figure à la fois autoritaire et complice, hautaine et familière : bien plus que le contenu, la conférence de presse devenait le marqueur d’une posture, du type de relation paternaliste que le monarque cherche à instituer avec ses sujets.

Depuis De Gaulle, la presse écrite n’a cessé de reculer en influence devant les nouveaux médias. Quant au pouvoir du politique, il n’a cessé de s’amenuiser. A quoi bon se livrer aujourd’hui à un tel exercice ? Hollande détient-il un secret qu’il va révéler aux quelques quatre-cents membres du gratin médiatique (dont un tiers sont étrangers) cet après-midi ? Qui croit encore à cela ? Est-ce cela, la présidence normale qu’il se flattait d’inventer ? Ce retour aux mises en scènes poussiéreuses du passé qui ne servent, dans la salle des Fêtes de l’Elysée avec le salon Napoléon III derrière lui, qu’à flatter les membres des rédactions accrédités ?

Le monde actuel et sa crise vont trop vite pour Hollande, dont toutes les références sont dans le passé. S’il chute dans les sondages, c’est pour une raison simple : on ne peut prétendre longtemps faire de l’anti-sarkozisme quand on se met dans le costume de Sarkozy et qu’on applique les mêmes méthodes que lui. Il a voulu sa place ; il l’a. C’est bien ça son problème. Comme Sarkozy faisait son petit De Gaulle, Hollande risque bien de ressembler à un petit Sarkozy plus que décevant, déprimant. La roue tourne vite, et broie ceux qui ne rêvent que de tourner avec elle.

Hollande serait populaire s’il avait réellement la volonté de réformer le pouvoir, le rôle du président, la Constitution dans un réel sens démocratique, et la capacité de proposer à l’Europe de vraies solutions à la crise, à la France un projet vraiment dynamique. Parce qu’il semble penser que les réformes que tout le pays attendait étaient la ré-création des IUFM et le mariage pour tous, tout le monde voit bien que ce manœuvrier politicien en est incapable. Il voulait être sur la scène. Il y est. Pour faire quoi ? Le blagueur est au pied du mur.

(1)Harry Hopkins, Memorial de Roosevelt

10:27 Publié dans Sur le vif | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : hyper-président, conférence de presse, françois hollande, président de la république, lasswell, de gaulle, france, politique, société |

mercredi, 07 novembre 2012

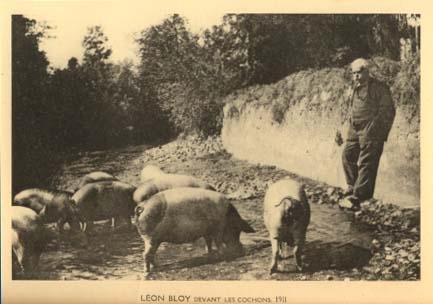

Le village global des cochons planétaires

De son propre aveu, le projet de Bloy lorsqu’il se lance dans l’Exégèse des lieux communs le 30 septembre 1897, c’est « d’obtenir enfin le mutisme du bourgeois ». (1) Comme il le précise lui-même dans son journal, le projet sera interrompu à la 36ème page et repris en juin 1901 au retour du Danemark, lors de cette fameuse captivité à Cochons-sur-Marne (2), expérience cruciale dans la vie de Bloy, sous tendue par cette : «horreur de vivre à une époque si maudite, si renégate, qu’il est impossible de trouver un saint ; je ne dis pas un saint homme, mais un homme saint, guérissant les malades et ressuscitant les morts, à qui on puisse dire : - Qu’est-ce que Dieu veut de moi, et que faut-il que je fasse » (3)

Qu’y –a-t-il de si urgent à faire taire le Bourgeois ? C’est qu’il est, explique Bloy « nécessairement borné dans son langage à un très petit nombre de formules », grâce auxquelles il reproduit, de génération en génération, les mêmes comportements. Ainsi transmis de père en fils, la sottise de ces formules risque de prendre « le caractère de l’éternité » (4). De devenir le lieu commun, c'est-à-dire le lieu où l’on pense, où l’on parle, où l’on vit et où l’on meurt emprisonné dans ce qu’on appellerait aujourd’hui l’opinion.

Alors qu’il vient de s’installer avec sa femme Jeanne à Lagny (qu’il appelle Cochons sur Marne) Bloy a toutes ses raisons de s’attaquer à la langue des cochons, précisément, laquelle triomphe autant dans les conversations de rue que sur la scène, dans les journaux que dans les romans de Paul Bourget, à l’église qu’à l’assemblée nationale. Mais la force spécifique du bréviaire bloyien, par rapport à tant d’autres Dictionnaires des Idées reçues qui ont pu circuler à l’époque, c’est qu’il s’attaque au lieu commun bourgeois non en ce qu’il est bourgeois, mais en ce qu’il est commun : le lieu commun se révèle en effet une parole mortifère, véritable prison dans laquelle tout esprit vivant ne peut que se sentir en captivité. Dresser la satire idéologique de son contenu bourgeois ne suffit donc pas : il convient d’en révéler la nature et la fonction pernicieuses. Bloy va donc démontrer que par leur forme même, l’ensemble des lieux communs qui circulent ont codifié une sorte d’Evangile de la Bêtise, parallèle au véritable Evangile, dont il occulte – en se substituant à lui dans la conscience populaire– le message véritable pour réguler non plus les consciences, mais les comportements.

Il place donc son œuvre pamphlétaire sous la garde de saint Jérôme, « interprète et commentateur inspiré » de la Parole Sainte, dont le nom explique Voragine signifie « vision de beauté » ou « juge des paroles » (5) Comme Pascal jetait à la face des libertins ses Pensées pour détourner le lecteur de leur athéisme, Bloy jette à celle des bons bourgeois catholiques de son temps son Exégèse, afin de mettre en lumière l’étendue – au sens propre – de leur mauvaise foi, de leur mauvaise Parole.

Pour cela, l’écrivain invente une méthode : au moment même où Saussure proclame l’arbitraire du signe, Bloy s’acharne à mettre à jour tous les implicites et les présupposés qui, dans l’énoncé même d’un propos semblant honorer Dieu, sont en réalité une insulte à sa Gloire. L’exégète s’emploie à démêler l’original de la copie, à traquer la fraude, la malignité, voire l’obscénité du lieu commun qui se donne comme une vérité éternelle quand il ne fait que servir les intérêts relatifs de qui le prononce. Avec cette dialectique du relatif et de l’absolu, on touche au cœur de la pensée et de la poétique de Bloy, qui n’est pas – contrairement à ce que disent ses ennemis – un simple satirique, mais un vrai chercheur de l’absolu.

C’est alors que le polémiste à l’ancienne endosse à son insu les habits du moderne linguiste, car c’est bien la nature du mot en tant que signe linguistique qui devient le sujet de l’analyse : « D’autres, écrit Bloy à Philippe Raoux, ont voulu montrer le dessous des mœurs, lequel est pour ainsi dire à fleur de sol. Moi, je voudrais montrer le dessous du langage, qui ne peut être rencontré qu’à une effroyable profondeur »

Bloy a-t-il obtenu le mutisme du Bourgeois français qu’il exécrait ?

Mieux que lui, deux guerres mondiales s’en sont chargées, et la plus grande partie de ces lieux communs, lorsqu’ils sont prononcés de nos jours, sonnent d’une grande désuétude, presque d’une grande naïveté. Pas même certain qu’un jeune lecteur en saisirait toute l’ironique complicité ni n’en gouterait la vive portée critique.

D’autres formules, néanmoins, pour établir un ordre plus politique que religieux et dicter une morale bien plus procédurière que celle du petit bourgeois d’alors ont vu le jour. Guettons-les à notre tour partout où elles pullulent car elles forment l’opinion publique et dressent la pensée unique, celle qu’il convient d’adopter quand on est un habitant du grand village mondial des cochons postmodernes. L’exégèse de Bloy possède cette force spirituelle inégalée : au-delà de son aspect satirique dont on peut rire à peu de frais, elle agit comme une épiphanie joycienne, parole vivifiante et spirituelle, à l’écoute de la duplicité fondamentale de tout langage institué.

- 1 ; Exégèse des lieux communs, avertissement liminaire de Bloy p 19

- 2 : Mon Journal, p 211, et Quatre-ans de captivité, p 384, Journal I, Bouquins

- 3 : idem, p 419

- 4 : Lieu commun LXXVI, « Rien n’est éternel »

- 5 : Jacques de Voragine, La légende dorée, Pleiade p811 à 819

- 6 : Lettres à Philippe Raoux, p 156

Le texte en ligne ICI

Léon Bloy parmi les cochons

10:44 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : léon bloy, exegese des lieux communs, littérature, société, cochons sur marne, langage, linguistique, politique |

mardi, 06 novembre 2012

Le premier Sinistré de la République

Quelque chose d’assez pathétique dans cette communication gouvernementale du Premier Sinistré de la République : ton maussade et maintien raide : Comme Hollande se veut le clone mou de François Mitterrand, dans sa façon de parler comme dans celle de marcher, de regarder et de bouger la main, Ayrault apparaît comme une copie pâlotte d’un Mauroy, résignée et sans charisme. Il fallait entendre la conviction avec laquelle il a entièrement lu son discours, tout son discours, y compris des phrases censées être plus persuasives comme « Mon gouvernement est résolument de gauche », « ces mesures sont ambitieuses », « c’est un effort sans précédent », et autres lieux communs. Le plus comique étant cette annonce de l’augmentation de la TVA, mesure sarkoziste par excellence, accompagnée d’une critique morne de « l’inaction des gouvernements précédents » qui se révèle d’une crédibilité douteuse. Difficile, dès lors, de paraître plus vulgairement opportuniste. Ce discours insipide va de pair avec l’effondrement prévisible dans les sondages du taciturne Hollande qui est arrivé de surcroit à se mettre à dos tous les évêques de France avec son projet de loi ridicule sur « le mariage pour tous ». Pour tous. Avec tous ensemble, le slogan est vieux de trente ans, de toutes les formules le plus galvaudé, le plus vide de contenu, le plus foulé aux pieds et sans doute dorénavant le plus inefficace. Comment ces gens ne l’ont-ils pas compris et osent-ils encore utiliser ces formules aussi creuses ? On va donc se jouer le pire du second septennat Mitterrand après avoir pris la pose seulement de celui du premier pendant quelques mois. Tout ceci était si tristement prévisible. Et l’on retrouve cette même confusion entre liberté et permissivité, exaltation des lieux communs et langue de bois, destruction des repères et insignifiance des propositions originales, volontarisme et démagogie, volonté prétendue de rassembler et clivage constant, une espèce d’humour à la Libé pour tout neurone, comme en témoigne cette banderole qu'on doit au génie polémique des gens d’EELV…

12:50 Publié dans Sur le vif | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : ayrault, politique, rapport gallois, compétitivité, socialisme |

mardi, 30 octobre 2012

Situation room

Dans sa « situation room », romanesque plus que jamais, le président avise. Les observateurs politiques disent que Sandy pourrait bien lui sauver la mise, puisque la propagande d’homme providentiel qui battit son plein lors de sa première élection en 2008 ne peut plus fonctionner, crise, chômage, dette aidant.

Or le cyclone Sandy l’a soudainement placé dans une posture idéalement démocratique. Comme tout un chacun, il voit sur de multiples écrans l’inexorable progression des eaux et des vents, assis dans le fauteuil même où, entouré du même staff, il avait assisté à l’exécution de Ben Laden : au contraire de tout un chacun occupé à tenter de sauver du déluge ses quelques hardes, lui garde tête froide. Habile et décontracté, il gère. En d'autres temps, la salle eût été emplie de volutes de fumée. En 2012, l'air y est pur.

La paupière impavide qu’il place face au chaos généralisé lui confère certes un côté Fantomas vaguement irréel. N'importe. Cet aspect là convient bien à l’écran. Comme dans les films catastrophes, des centaines de villes sont en faillite par tout le pays. La Chine possède désormais la plus grande part des bons du Trésor américain. Les éléments déchaînes balaient New-York, ses rues, ses gratte-ciel, son métro. Il faut cependant qu’on croit, dans le pays et partout ailleurs, qu’il tient la situation en main. Alors, il regarde.

« Le propagandiste doit traiter la personnalité comme n’importe lequel autre fait objectif de sa compétence. Selon les cas, une personnalité crée une situation, ou bien les circonstances créent une personnalité, mais il est souvent difficile de savoir quel est le facteur déterminant.» écrivait Bernays (un spécialiste de la question) dans son Propaganda, comment manipuler l’opinion en démocratie.

Parvenir donc à faire croire au monde entier que lui et ses sbires demeurent maîtres de la situation comme ils sont maîtres de la situation room, tel est le but de la petite démonstration médiatique. Ils sont maîtres, par la seule force de leur présence à l’événement, c'est-à-dire par la seule force de leur regard : tel est le défi que l’acteur Obama doit relever pour s’imposer face à son adversaire que l’actualité a relégué dans les placards de l'actualité. Là, dans cette salle où se joue sa légende, tout est affaire de postures. Il regarde et l'on croit qu'il agit.

Pour cela, la « situation room » doit apparaître plus que jamais comme le pont du navire, d'où le capitaine, à la fois proche et lointain, exposé et surprotégé, « gère » un désastre qu’il ne fait en réalité que contempler.

Comme nous autres, spectateurs anonymes, Obama regarde, impuissant dans sa cave de la Maison Blanche qui tient à la fois du bunker, de l’ultime refuge, de la salle de contrôles et du saint des saints. Mais au contraire de nous autres, il est regardé. Regardant regardé.

La fonction de l’homo politicus post-moderne atteint là une sorte de cynisme efficace et d'impuissance assumée qui – paradoxalement – convainquent de son professionalisme. Plus que jamais se réalise la prophétie par laquelle Bernays avait clot son ouvrage en 1928 : « la propagande ne cessera jamais d’exister. Les esprits intelligents doivent comprendre qu’elle leur offre l’outil moderne dont ils doivent se saisir à des fins productives, pour créer l’ordre à partir du chaos ».

16:30 | Lien permanent | Commentaires (16) | Tags : situation room, sandy, obama, usa, politique, bernays, propagande, new york |

dimanche, 28 octobre 2012

Le café aux trois typos

Lyon, rue Ferrandière, n° 32 : Nous n’irons plus boire le jus matinal au café des PTT qui reste clos, et personne ne franchit plus sa façade aux trois typos. Tel est le piteux résultat de l’incroyable projet historique de réaménagement du quartier Grolée dans le deuxième arrondissement de Lyon, dont le maire Gérard Collomb a été l’initiateur mégalo.

Rappel des faits :

Le 24 décembre 2004, le maire de Lyon bradait 10 immeubles haussmanniens au fond de pension américain Cargill pour 87 millions d’euros. Un an plus tard, ce dernier revendait les seuls pas de porte à la SA les Docks Lyonnais pour 98,873 millions d’euros. L’idée était alors de transformer cette partie de la presqu’île en un carré d’or luxueux, à l’image de la rue Montaigne à Paris, afin d’anticiper sans doute la transformation tout aussi absurde, non loin de là, de l’Hôtel-Dieu en hôtel de luxe..

Après avoir réhabilité 19 000 m2 des 50 rez-de-chaussée de ces immeubles, les Docks Lyonnais lancèrent le délirant projet Up in Lyon. Seul le magasin Zilli vit le jour, fit trois petits tours et, la crise aidant, s’en alla. Le projet finit par capoter, quand seul le groupe Sephora (du luxe pour pauvres) ouvrit une enseigne non loin de la place de la République. Depuis, le quartier Grolée, vidé des commerces qui le faisaient vivre, et dont le café des PTT rue Ferrandière était un noyau, demeure à l’abandon. Combien de temps encore subsistera sa typo, où se croisent les fantômes de plusieurs décennies d'habitués ?

A quelques mois des municipales, le réaménagement du quartier Grolée figure l’un des plus beaux fiascos des deux mandats de Gérard Collomb.

Linéales sur l'enseigne verte, didones dorées dans le style des années 30 sur la façade, réales sur l'auvent touge : le café des PTT et ses trois typos, victime de la mégalomanie du maire de Lyon

16:21 Publié dans Bouffez du Lyon | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : café des ptt, quartier grolée, lyon, gérard collomb, politique |

mardi, 23 octobre 2012

Le foot, les Beaux Arts et les Lettres

Le footballeur Ibrahimovic est aussi un écrivain. Si si. Il est en lice pour le prix August, l’équivalent suédois du Goncourt, qui sera remis le 28 novembre prochain. Fort à parier que cette annonce est un coup de com destiné à lancer la traduction française du bouquin pondu en collaboration avec le journaliste David Lagercrantz, et sobrement titré Moi Zlatan Ibrahimovic (un million d’exemplaires écoulés en Suède), et qu’il sera retiré avant des listes finales. N’empêche. De ses patrons qataris au prix mirobolant de son transfert au PSG, l’énergumène surgi des banlieues nordiques possède, dirait Barthes, « tous les signes de la post-modernité ». A ce titre, qui dira vraiment si cette chose hybride est un pauvre immigré qui a réussi ou un membre de l’élite qui a grandi dans les cités, un footballeur qui écrit ou un écrivain qui joue au foot. Originaire de Bosnie Herzégovine par son père, de Croatie par sa mère, de Suède par sa nationalité, du Qatar par sa fiche de paye, du PSG par son club, en Ibrahimovic s’infusent tant de sèmes comme autant de trophées qu’il force notre respect et mérite bien de l’académie.

Cela fait penser au coup de boule de Zidane sur Materazzi en 2006, décliné en « œuvre d’art » par le plasticien Adel Abdessemed, et installé jusqu’au 7 janvier devant le Centre Pompidou. Le machin, intitulé Coup de tête (et non Coup de boule), trône sur le parvis de l’art contemporain, et non dedans. Tout ça tient du fils de prolo pas encore tout à fait admis dans dans la bonne société, et qui dit zut au lieu de merde. Coup de tête, donc. Pourquoi pas Intellect, ou Esprit ? Cela viendra à son heure, n’en doutons pas, quand l’inénarrable Zizou sera entraîneur national.

Philippe Alain Michaud, le très ironique commissaire de l’exposition, explique que la sculpture est « une ode à la défaite » et que « Le regard de Zidane vers le sol nous rappelle celui d'Adam, chassé du paradis ». Plutôt qu’à la tradition judéo-chrétienne, c’est davantage à l’impérialisme de la Rome antique qu’il faudrait assimiler ces figures de bronze de cinq mètres à l'esthétique échappé d’on ne sait quel de ces pompeux trophées remis dans les fédérations de province, esthétique emblèmatique des temps plus-que-merdiques que nous vivons.

Dans le même goût, la récente toile d’Albert Groenheyde, assimilant la gloire sportive à un martyr avec la pose et le visage de ce très christique Usain Bolt dans la pure tradition du street-art en papier glacé affectionné par les aficionados du mélange des genres et du métissage culturel : Le foot comme langage artistique universel et l’art comme réceptacle du significatif rien de neuf sous le soleil qu’il a à dire.

10:52 Publié dans Aventures post-mortem de la langue française | Lien permanent | Commentaires (10) | Tags : usain bolt, albert groenheyde, zidane, beaubourg, coup de tête, adel abdelssemed, zlatan ibrahimovic, david lagercrantz, prix august, société, politique |

lundi, 22 octobre 2012

La bonne attitude

En survoyant les quelques images de la naissance de l’UDI du play-boy recyclé Jean Louis Borloo, je comprenais pourquoi, décidément, je n’aime pas la politique. Je n’aime pas la politique parce qu’en effet, on ne peut en faire vraiment sans devoir d’abord accepter le cadre général dans lequel s’insère toute action politique dans la société contemporaine. Et le cadre en question, c’est d’abord l’ensemble des partis constitués. Puis les medias. Enfin l’opinion publique. Rien de très intéressant.

Ils se tiennent les uns les autres, des plus extrêmes aux plus centristes, en un équilibre nauséeux.

Je déteste les pseudos valeurs culturelles prônées par les cyniques caciques du PS, auquel par négligence le pays a confié son destin. Du multiculturalisme à l'égalitarime, du tout communication au tout communautarisme, ce panier de crabes n’a rien de neuf à proposer depuis le second septennat de Mitterrand, l’avocat roublard qui «croyait aux forces de l’esprit» et confia le destin de sa «génération» aux pattes sales de Séguéla. Hollande et sa grossière roublardise, Montebourg et sa première page en marinière en sont les héritiers directs, tout comme Valls tente d’être celui de Sarkozy. Ils n’ont rien à proposer, sinon une Restauration feinte qui sent déjà le sapin.

Pour autant, se positionner contre cette domination en carton pate, en allant militer au sein du front de gauche de Mélenchon, du front national de Marine le Pen, de l’UMP versus Copé ou bien Fillon, ou encore de l’UDI intronisé par les deux momies d’un autre siècle que sont Simone Veil et Giscard d’Estaing, demeure de toute évidence une activité aussi fumeuse que dérisoire.

L’art, décidément, est la seule bonne attitude. Même si ce n'est qu'une attitude.

06:59 Publié dans Sur le vif | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : borloo, udi, politique, france, société |

dimanche, 07 octobre 2012

Telle est la chanson de Vincent Peillon

Fonder, refonder l’école : il est assez comique de voir le ministre Vincent Peillon reprendre, pour initier sa réforme, la sémantique de ses opposants et utiliser ces termes hyperboliques employés naguère par les tenants d’une école exigeante face aux réformes conduites par ses confrères, le ministre Allègre et son successeur Lang, ministres socialistes des années 90.

Parmi ces opposants à ce qu’on appela alors le démantèlement de l’école républicaine, ce petit ouvrage de Joël Gaubert qu’on trouve peut-être encore sur certains marchés d’occasion, L’Ecole républicaine, Chronique d’une mort annoncée, 1989-1999 publié aux éditions pleins feux. Après une longue analyse du double discours tenu par le gouvernement socialiste d’alors , ce professeur de philosophie écrivait : « Pour entamer vraiment la refondation de l’école, il est fondamental de commencer par reconstruire l’idée encyclopédique et architectonique des savoirs à transmettre et qu’il est nécessaire de s’approprier pour s’accomplir comme homme libre car éclairé, selon la diversité manifeste mais aussi la profonde unité des dispositions et aspirations humaines. Cette tâche ne peut être confié qu’à un comité de savants qui savent ce dont ils parlent, et non pas à des experts de l’enfance, de la société ou encore de la communication, qui méprisent les disciplines, en toute indépendance à l’égard des cabinets ministériels du moment.».

Alors que les socialistes vont annoncer leur « projet », la relecture de cette seule phrase est à la fois triste et savoureuse. Car on voit bien à quel le projet Peillon, loin de refonder quoi que ce soit, continue d’aligner l’école sur des contingences extérieures à la transmission raisonnée des savoirs :

Axé sur la suppression des devoirs à la maison et la limitation des heures de cours, la création d’un unique niveau en maternelle (ce qui revient à en faire une immense crèche) il vise encore, sous prétexte de « réduire l’inégalité », et de supprimer « la pression de l’évaluation » à combattre l’apprentissage de l’excellence et la diversité des talents au profit de la simple socialisation et du moule commun pour tous. (1)

Théorisé à partir des « pics d’attention et de fatigue »et du « mal-être » présumé des élèves », il donne la part belle à ces fameux experts des sciences de l’éducation dont la gauche raffole, et qui ont tous retrouvé leurs postes dans les IUFM que Hollande a rétabli à peine entré à l’Elysée, comme si l’avenir du pays dépendait de l’affectation à ces postes privilégiés de quelques-uns.

Visant à long terme à la suppression des redoublements, et à la refonte des évaluations, le projet de Vincent Peillon apparaît surtout comme une mesure d’équilibre économique plus que jamais décrétée par « les cabinets ministériels du moment » après le passage obligé par l'inénarrable « commission d’expert ». N’oublions pas la part belle donnée aux communicants et à leurs effets d’annonce qui ont pondu ce slogan digne du travailler plus pour gagner plus de Sarkozy : il y aura dans le primaire, plus de professeurs que de classes…

Telle est donc la chanson ... de Vincent Peillon...

A ce doctrinaire et immodeste ministre il faudrait rappeler la seule mesure efficace prônée d'ailleurs par Gaubert et par tant d'autres du terrain (comme disent les experts) et qui d'ailleurs avait été intelligemment reprise par le candidat Bayrou : à l'école, ô politiciens avides de laisser votre trace sur le moment, pour une fois surtout pas de réformes, ne touchez à rien, et laissez les gens travailler...

(1) : Ce n'est pas sans inquiétude que j'entends Valls comme Hollande systématiquement renvoyer, dans leurs discours officiels, le traitement des problèmes de violence et dorénavant de terrorisme à l'école. Comme si cette dernière avait la solution à tous les problèmes religieux et sociaux posés par la gestion politicienne de ces trente dernières années. De quoi donner envie à tous les gens sensés de mettre leurs enfants dans le privé...

11:19 | Lien permanent | Commentaires (13) | Tags : vincent peillon, refonder l'école, politique, france, société, culture |

vendredi, 05 octobre 2012

Le petit marquis aussi dérisoire qu'inquiétant

C’est un cauchemar proclamait en début de semaine le pauvre Nicola Karabatic à propos de sa disgrâce médiatique. On veut bien le croire. Il est des cauchemars plus cuisants.

« Il leur a parlé comme un papa » assurait Valls le même jour, à propos de la visite de Hollande à Eychirolles. Sans rire. Le ridicule ne tue plus, le paternalisme de la gôgoche non plus. Opération de com réussi ? J’espère que la dame qui a interpellé le président a été bien payée.

80% des demandes d’indemnisation suite au scandale du Médiator viennent d’être rejetés. Sarkozy n’est plus là pour porter le chapeau. Mais que fait le gouvernement ?

Il enfume.

J’admire la manière qu’ont ces gens de la gogôche socialiste à critiquer ce que faisait la droite tout en appliquant le même programme et les mêmes stratégies discursives : pas besoin d’aller très loin pour recueillir mille exemples, en matière de traité européen, de sécurité, de finances, de contorsions médiatiques à la Duflot, à la Moscovici, à l'Ayrault ou à la Valls, de dérobade à la Montebourg, de faits divers bling-bling à la Trierweiller, de mauvaise foi partisane.

Sur ce terrain, la palme revient encore au premier pingouin de la tribu ; « Pour le respect de nos concitoyens et de nos assemblées concernées, il est préférable de reporter à 2015 l’organisation des deux consultations régionales et départementales » vient-il de déclarer à la Sorbonne. On cherche en vain le lien logique entre les deux propositions.

Cela s’appelle une mesure confiscatoire du pouvoir en temps de crise. Un pouvoir sur tous les centres de décisions du pays, acquis de manières circonstancielles au fil des élections en surfant sur l’anti-sarkozisme et le désespoir des Français, et auquel tout comme le modèle éjecté, on s’accroche en petit marquis bas de gamme et de talons. Sûr que c'était la mesure que tous les Français attendaient cette rentrée pour régler leurs problèmes. Aussi dérisoire qu'inquiétant.

10:48 Publié dans Sur le vif | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : hollande, france, socialisme, trierweiller, duflot, montebourg, karabatic, manuel valls, politique, élections régionales, confiscation du pouvoir |