mercredi, 14 avril 2010

Le PS et la retraite des jeunes

Je retrouve dans le Verbatim de Jacques Attali (1), à la date du 1er avril 1983, cette note : « entrée en vigueur de la retraite à 60 ans. Je rêve d’une société où le travail serait devenu si intéressant que la revendication principale porterait sur un recul de l’âge de la retraite ». Bien, bien…

Et en date du 5 avril (même année) « Et maintenant, il faut tirer les conséquences de la dévaluation pour la préparation du budget 1984 : stabilisation des effectifs de la fonction publique et réduction de 10% des programmes d’équipement. Les ministres vont réagir. La rigueur n’est pas une parenthèse ; c’est une politique ». On s'en est, en effet, bien rendu compte.

C’est vrai qu’ils ne manquent pas d’humour, les soc’, quand ils sont aux affaires. Voilà qui donne envie en effet de les voir revenir, et vite !. 1983, année de la retraite à 60 ans, fut aussi le début des contrats à durée déterminé, CDD aux noms imprononçables, en tous points conformes à la novlangue libérale (SIVP TUC, CES,CIP, CPE que sais-je ?). Trente ans d’une politique anti-jeune dont sortit, tout armé, le sieur Sarkozy qui déplait tant et tant aux socialistes. 1983 : L’année où l’on commença à prendre dans la poche de Pierre pour emplir celle de Jacques. Dans la poche des plus jeunes, en l’occurrence, pour emplir celle des plus vieux.

Je suggère à François Fillon de prendre modèle, en préparant avec sa réforme sur les retraites à venir, d’aussi succulents futurs premier avril…

(1) Jacques Attali, Verbatim, 1981-1983

19:54 Publié dans Sur le vif | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : politique, sarkozy, ps, société, retraite, histoire, socialisme, 1983 |

L'échouement

C’est un monde sans suite, sans fondement

Un monde où chacun, dès qu’il le peut, prend le fauteuil de l’autre

Un monde dur, et sans reconnaissance,

Un monde où la compétition s’est emparée des mains, des pieds, de chaque organe

Chacun au final pour y survivre

N’a que son cri

Voilà qui promet de jolis concerts, le printemps revenu,

Et de furieuses débauches

Parmi les dépecés.

Pas d’inquiétude pour autant : le pouvoir central a déjà prévu les podiums et les stades

Et vend à chacun des billets d’entrée au prix le plus fort.

C’est un monde qu’on aimerait voir changer.

Mais le pourra-t-il ? Le saura-t-il ?

Tandis que les plus malins s’enrichissent

C’est précisément ceux-là même qui prétendent aux plus grands changements

Qui ont durci sa nature et arrangé l’imposture centrale.

09:49 Publié dans Des poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, poésie, photographie, sylvain lagarde |

mardi, 13 avril 2010

Légereté d'un Savignac

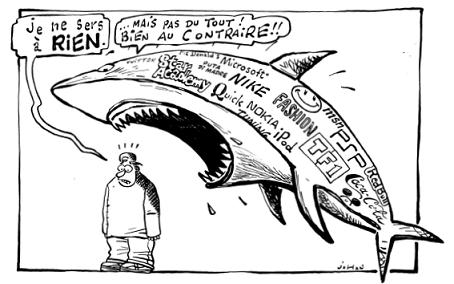

On voudrait être léger comme le fut Savignac. Mais l’air n’est pas léger. Les informations nous assaillent, bribes de sons, de mots, d’images saisis ça et là. Il y a dans ce déluge, ce charivari, quelque chose qui voudrait, on le sent, nous uniformiser. C’est lourd, dramatiquement lourd, la société de l’information. Celui qui cherche la légèreté à partir de cette lourdeur est condamné au cynisme. Il s’ébroue, donc. Mais sa tête est traversée par tant d’ondes, tant de sons. Tant de messages adressés à d’autres que lui.

Il voudrait s’enfuir par le haut. Le très-haut. Mais l’air est pesant, là-haut, vraiment. Paraît qu’on y balance des produits toxiques pour l’avoir, à l’usure, notre simple innocence. Et par le bas ? Par le bas, on ne rencontre que ses pieds, aurait dit La Palisse. Reste l’arrière, toujours. L'arrière, ah ! La facétie de ce passé qui fuit. Je me souviens de cette affiche de Savignac (1907-2002) placardée le long du périphérique. Pour Aspro. Le type un peu mauve et carrément chauve, à la tête comme un œuf de Pâques traversée d’une oreille à l’autre par un tunnel routier parcouru d'une file de voitures avançant cul à cul. On se demande ce qui est le plus dur : le boucan ou l'odeur de ses bagnoles, tous deux logés au crâne du contemporain assailli. Regard dérisoire d’une société qui se mordait déjà la queue, si j’ose dire.

Ou cette autre, du bœuf Maggi, coupé en deux. Avec ce qui lui restait de tête, la paupière close, la narine frémissante, la mèche sage entre deux cornes, il humait tel un gourmet le parfum de son propre derrière en train de cuire dans du bouillon. Belle vieille marmite en cuivre de nos campagnes. Un peu nous autres, pas vrai ? Etrange (autant que comique) apologie de l’amputation. De la dévoration de soi, comme l'écrivit je ne sais plus quel essayiste à succès, au passage du nouveau millénaire. La société de la consommation de soi, avec humour, Raymond Savignac l'avait donc annoncée un peu avant de prendre congé. S'en était-on alors rendu compte ? Pour lui, pourtant, « l'affichiste doit dessiner gros : gros comme Guignol, qui a du style et n'est jamais vulgaire », disait-il. Bel hommage au plus gone des Lyonnais.

Ou cette autre, du bœuf Maggi, coupé en deux. Avec ce qui lui restait de tête, la paupière close, la narine frémissante, la mèche sage entre deux cornes, il humait tel un gourmet le parfum de son propre derrière en train de cuire dans du bouillon. Belle vieille marmite en cuivre de nos campagnes. Un peu nous autres, pas vrai ? Etrange (autant que comique) apologie de l’amputation. De la dévoration de soi, comme l'écrivit je ne sais plus quel essayiste à succès, au passage du nouveau millénaire. La société de la consommation de soi, avec humour, Raymond Savignac l'avait donc annoncée un peu avant de prendre congé. S'en était-on alors rendu compte ? Pour lui, pourtant, « l'affichiste doit dessiner gros : gros comme Guignol, qui a du style et n'est jamais vulgaire », disait-il. Bel hommage au plus gone des Lyonnais.

Et belle définition de la légèreté.

10:20 Publié dans Aventures post-mortem de la langue française | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : société, publicité, savignac, aspro, maggi, affiches |

dimanche, 11 avril 2010

Facebook, l'église, l'insulte

LIRE ICI LE DERNIER SCOOP SUR CETTE AFFAIRE (14 avril à 18h 30) :

J’avoue que je ne pensais pas devoir prendre un jour, publiquement, la défense du pape et celle de l’Eglise et de ses évêques. Et ceci pour plusieurs raisons. D’abord parce que le pape et ses évêques ont toujours été à mes yeux des figures empreintes d’une théâtralité solennelle, dont je ne pouvais penser qu'elle eût besoin que je plaidasse un jour en sa faveur; théâtralité que depuis l’enfance je regarde avec une certaine défiance mais une indubitable tendresse. Cette chose hybride doit s’appeler le respect. Je suis né dans une famille de catholiques oublieux, dirais-je. Aussi, cette défiance ainsi que cette tendresse – ce respect - que j’ai gardés me paraissent être à l’image du passé de mon vieux pays, la France, fille ainée de l’Eglise durant des siècles, République laïque depuis un peu plus d'un seul.

A ceux qui voudraient nier le passé catholique de la France, il faut rappeler que ce ne sont ni des mosquées ni des salles des fêtes, que cela leur plaise ou non, qui trônent au centre de chaque village, mais bel et bien des églises, parfois somptueuses, parfois mélancoliques, dépositaires de l’autorité de l’histoire au moins autant que de celle de Dieu. A chaque fois que je pénètre dans l’une de ces églises, que ce soit en Bretagne ou dans le Brionnais, dans les Alpes ou dans le Nord, à Lyon où à Paris, c’est toujours une étreinte au cœur que je ressens, la prégnance du passé chrétien du pays, intimement lié à l’histoire des gens qui y ont vécu, à sa culture. J’en veux pour preuve ceci : Des canuts lyonnais, on se souvient – moi le premier, ce blog en témoigne, des révoltes contre le bourgeois, des revendications pour la dignité au travail, de la création des prudhommes. Qui se souvient, plus simplement, de leur foi ? Lassés de partager avec les marchands fabricants qu'ils ne jugeaient guère chrétiens les bancs de l’église Saint-Polycarpe, ils demandèrent en 1852 à Monseigneur de Bonald la faveur d’édifier une paroisse pour eux, qu’on baptisa Saint-Bernard, et qui fut fermée bien plus tard en raison des risques d’éboulements consécutifs au percement du tunnel du funiculaire qui passait juste en dessous, à travers le sol de la colline de la Croix-Rousse. Car dans leur immense majorité, ces canuts étaient chrétiens, leur dévotion envers Marie et la fête du 8 décembre en témoignent également.

Je ne pensais pas, disais-je plus haut, et pourtant. Cela fait un moment que je suis excédé par les récurrentes attaques contre Benoit XVI, dont le rôle et la fonction ne sont pas de se faire le porte parole de la modernité journalistique. Celle que subit l’évêque de Soissons, et qui implique le réseau Facebook, me pousse à rompre ma réserve, car la stupidité des temps présents éclate avec trop de pompes, si j’ose dire. Un groupe, donc, nommé « Courir nu dans une église en poursuivant l’évêque » a été créé depuis le mois de janvier sur lequel, entre autres déclarations, on propose de « crucifier Mgr Giraud la tête en bas en lui chatouillant les couilles avec un foetus mort », de « le violer et le forcer à écrire « Fuck Of my Lord » sur le mur de l’église », et autres insanités. Je crois que c’est surtout d’inculture et de bêtise que souffrent les auteurs de ces slogans idiots, qui n’en restent pas moins des incitations à la haine et des appels au meurtre passibles de tribunaux. Tout cela, à vrai dire, ne m'a semblé ni très catholique ni très laïc... Autrement dit pas très digne d'être français. Voilà pourquoi j’ai signé la pétition de soutien à l’évêque de Soissons, et j’encourage tous ceux qui le souhaitent à le faire également en cliquant ICI. Je dirais pour clore ce billet que Facebook, sur lequel on m’a souvent proposé de figurer, et sur lequel je me suis gardé de m’inscrire, signe ici les limites de sa prétendue efficacité : en donnant la parole à tous pour des raisons uniquement commerciales, on voit qu’il ouvre bel et bien - et sans le moindre esprit critique - une boite de Pandore qu’il eût mieux valu garder close; celle de l'insulte comme mode d'expression publique, du règne de l'imbécillité.

Je ne pensais pas, disais-je plus haut, et pourtant. Cela fait un moment que je suis excédé par les récurrentes attaques contre Benoit XVI, dont le rôle et la fonction ne sont pas de se faire le porte parole de la modernité journalistique. Celle que subit l’évêque de Soissons, et qui implique le réseau Facebook, me pousse à rompre ma réserve, car la stupidité des temps présents éclate avec trop de pompes, si j’ose dire. Un groupe, donc, nommé « Courir nu dans une église en poursuivant l’évêque » a été créé depuis le mois de janvier sur lequel, entre autres déclarations, on propose de « crucifier Mgr Giraud la tête en bas en lui chatouillant les couilles avec un foetus mort », de « le violer et le forcer à écrire « Fuck Of my Lord » sur le mur de l’église », et autres insanités. Je crois que c’est surtout d’inculture et de bêtise que souffrent les auteurs de ces slogans idiots, qui n’en restent pas moins des incitations à la haine et des appels au meurtre passibles de tribunaux. Tout cela, à vrai dire, ne m'a semblé ni très catholique ni très laïc... Autrement dit pas très digne d'être français. Voilà pourquoi j’ai signé la pétition de soutien à l’évêque de Soissons, et j’encourage tous ceux qui le souhaitent à le faire également en cliquant ICI. Je dirais pour clore ce billet que Facebook, sur lequel on m’a souvent proposé de figurer, et sur lequel je me suis gardé de m’inscrire, signe ici les limites de sa prétendue efficacité : en donnant la parole à tous pour des raisons uniquement commerciales, on voit qu’il ouvre bel et bien - et sans le moindre esprit critique - une boite de Pandore qu’il eût mieux valu garder close; celle de l'insulte comme mode d'expression publique, du règne de l'imbécillité.

20:46 Publié dans Sur le vif | Lien permanent | Commentaires (25) | Tags : société, facebook, christianisme, religion, mgr giraud, soisssons |

samedi, 10 avril 2010

Le métro de Paris anagrammé

L’idée est de Gilles Esposito Farèse : sur le mode de l’Oulipo, recomposer une carte du métro parisien avec, en lieu et place du nom original de chaque station, son anagramme : Rue du Bac devient ainsi « Au bec dur », Cluny - La Sorbonne « Brûlons-y le canon », Saint-Germain des Prés « Garnements à dissiper », Place des Fêtes « Pacte des elfes », porte de Saint-Cloud « ce tordu désopilant », Vaugirard « dur à vagir », stade de France Saint-Denis « Essai de défi transcendant », Gare du Nord « Ô dur danger ! », Porte de Clignancourt « Plan d'égout incorrect », Rue Saint-Maur « Utérus à marin », Richelieu Drouot « Huître de couloir », Grands Boulevards « Survol de bagnards », Porte de Bagnolet « Protège ta blonde », Saint-Philippe du Roule « Hôpital du pénis puéril », Étienne Marcel « Mécène ralenti »…

18:04 Publié dans Aventures post-mortem de la langue française | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : farèse, paris, littérature, oulipo, ratp, métro de paris |

vendredi, 09 avril 2010

Sur la souffrance physique

« Une chose que je ne comprends pas, c’est la souffrance physique, dit Giono. Morale je la comprends (...) Mais la souffrance physique est une souffrance insupportable : je ne comprends pas ça, c’est vraiment un scandale et une chose abominable. Et on ne sait pas à quoi ça sert. Au début, ça sert, en effet, je crois, de sonnette d'alarme, d’être prévenu par la souffrance que quelque chose fonctionne mal. Ça, ça parait normal Mais après ? Pourquoi dure-t-elle après qu'elle vous a prévenu ? C’est ça qui est grave… »

« La mort et le reste, ça n’a pas beaucoup d’importance. La mort, c’est tout à fait normal. Même, si elle n’existait pas, ça serait terrible. Imaginez que nous soyons obligés vous et moi de faire ce que nous faisons là dans l’éternité, l’éternité ! Vous vous rendez compte ! C’est terrible, épouvantable ! Nous n’oserions plus prononcer un mot, c’est plus la peine ! Tandis qu’étant donné que nous avons la mort pour nous voler ce mot aux lèvres, nous le prononçons, et c’est tout à fait normal », dit Giono, accompagnant d'un geste de la main cette formule si juste.

C'est sur cette vidéo, un entretien datant de Noël 1965

Deux billets sur Giono sur ce blogue :

A propos du Grand Troupeau

Sur quelques pages d’un roi sans Divertissement :

08:18 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : giono, littérature, souffrance, mort |

mercredi, 07 avril 2010

Renan et la civilité française

« La civilité extrême de mes vieux maîtres m’avait laissé un si vif souvenir, que je n’ai jamais pu m’en détacher C’était la vraie civilité française, je veux dire celle qui s’exerce, non seulement envers les personnes que l’on connaît, mais envers tout le monde sans exception. ».

Dire pourquoi la saveur de cette phrase me touche particulièrement relève de l'exercice de style. Il y a d’abord l’antéposition de « vieux » : Je n’aime volontiers ce mot vieux qu’antéposé, parce qu’il dit alors la continuité du sentiment malgré tous les aléas, la fidélité aux êtres, il marque une certaine moquerie désinvolte à l’égard du temps, qui prétend éroder les affections diverses qu'on porte aux choses, qui me plait bien. Le v de mes « vieux maitres », sans qu’on s’en rende véritablement compte, reprend celui de « civilité », et précède dans l’essor de l’allitération ceux de vif, vraie, veux, et deux fois « envers ». Indiscutablement, cette allitération porte le propos jusqu'à l'oreille et sans doute joue-t-elle un rôle dans ce qui me charme en lui. Mais pas seulement : La suite logique par laquelle les deux phrases s’enchaînent, d’abord une consécutive (si que) puis une concessive (non seulement, mais) : je me souviens de la tête de mon vieux maître à moi, qui attachait tant d’importance à ces balancements hérités de la syntaxe latine, lorsque la bouche arrondie et le doigt levé, il nous reprenait : « non solum, sed etiam… », et que je me demandais, dans l'éclat impertinent de mes quatorze ans, s'il n'était pas un peu cinglé...

Il faut en venir, justement, enfin au thème : la civilité… La civilité extrême, la civilité française… Renan évoque l'onctuosité de ces vieux ecclésiastiques parmi lesquels, à Tréguier puis à Saint-Sulpice, il a grandi avant de perdre la foi. Extrême et française, ces deux trisyllabiques sont à prendre pour ce qu'ils sont. Comme si souvent, dans le bus ou dans la rue, j’étais en manque de civilité en effet. Je crois que c’est l’incivisme technologique qui pèse le plus sur nos esprits laminés. Cet incivisme terminal est venu du Japon (Sony). Après un détour par les USA, il a envahi l’Europe dans les années 80, et puis la France avec, qui n’est jamais de reste quand il s'agit de se placer en matière de stupidité à la hauteur des autres nations. Ne sommes nous pas devenus en quelques années davantage courtois avec nos MP3 et nos portables qu'avec nos concitoyens? Renan rappelle donc que cette civilité non seulement « envers les personnes qu’on connaît », mais envers « tout le monde sans exception » était la vraie politesse française. Sans doute force-il le trait en le rapportant à l’ensemble de la nation, mais je sais qu’aussi bien dans les presbytères des ecclésiastiques que dans les salons littéraires tenus par des femmes, cette politesse a régné et a caractérisé, en effet, ce fameux «esprit français », si cruellement absent de nos jours, je ne dis pas des rues, (1) mais des medias et autres lieux qui se donnent pour être des modèles de culture française.

Il faut en venir, justement, enfin au thème : la civilité… La civilité extrême, la civilité française… Renan évoque l'onctuosité de ces vieux ecclésiastiques parmi lesquels, à Tréguier puis à Saint-Sulpice, il a grandi avant de perdre la foi. Extrême et française, ces deux trisyllabiques sont à prendre pour ce qu'ils sont. Comme si souvent, dans le bus ou dans la rue, j’étais en manque de civilité en effet. Je crois que c’est l’incivisme technologique qui pèse le plus sur nos esprits laminés. Cet incivisme terminal est venu du Japon (Sony). Après un détour par les USA, il a envahi l’Europe dans les années 80, et puis la France avec, qui n’est jamais de reste quand il s'agit de se placer en matière de stupidité à la hauteur des autres nations. Ne sommes nous pas devenus en quelques années davantage courtois avec nos MP3 et nos portables qu'avec nos concitoyens? Renan rappelle donc que cette civilité non seulement « envers les personnes qu’on connaît », mais envers « tout le monde sans exception » était la vraie politesse française. Sans doute force-il le trait en le rapportant à l’ensemble de la nation, mais je sais qu’aussi bien dans les presbytères des ecclésiastiques que dans les salons littéraires tenus par des femmes, cette politesse a régné et a caractérisé, en effet, ce fameux «esprit français », si cruellement absent de nos jours, je ne dis pas des rues, (1) mais des medias et autres lieux qui se donnent pour être des modèles de culture française.

Reste « le pays des chimères », disait Jean Jacques, la littérature. Les souvenirs d’enfance et de jeunesse sont, il faut bien le dire, un puits de jouvence. « La bonne règle à table, poursuit Renan, est de se servir toujours très mal, pour éviter la suprême impolitesse de paraître laisser aux convives qui viennent après vous ce qu’on a rebuté. Peut-être vaut-il mieux encore prendre la part qui est la plus rapprochée de vous, sans la regarder. Celui qui, de nos jours, porterait dans la bataille de la vie une telle délicatesse serait victime sans profit ; son attention ne serait même pas remarquée. Au premier occupant est l’affreuse règle de l’égoïsme moderne. Observer, dans un monde qui n’est plus fait pour la civilité, les bonnes règles de l’honnêteté d’autrefois, ce serait jouer le rôle d’un véritable niais, et personne ne vous en saurait gré. »

(1) la façon dont la plus ravissante jeune fille peut se mettre à aboyer sitôt qu’elle parle dans & à son portable, en s’adressant à ceux qu’elle connaît ne laisse encore de me sidérer lorsque je suis assis à ses côtés dans le bus, et ne me donne guère envie, je dois le dire, qu’elle exerce sa politesse jusqu'à étendre à ma personne son désir de « communiquer ». Il est des individus dont on se réjouit qu’ils ne soient pas vos familiers.

06:14 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature, civilité, politesse, france, renan, société |

mardi, 06 avril 2010

Géographiques (Bertrand Redonnet)

Je ne connais pas la Bouleure. Pourtant, si j’en crois le Géographiques que Bertrand Redonnet vient de nous offrir, et dans lequel j’apprends que ce « ruisseau versatile » fut pour lui « une appropriation poétique du monde », alors je dois avouer que si, si, bien sûr, je la connais. Même si la mienne porta un autre nom - la vôtre aussi, sans doute – je la connais fort bien : qui n’a pas au fond de soi une rivière où il connut le monde, enfant ? Nous avons tous nos paysages, tout comme nous avons chacun une langue, et c’est à ces paysages que chacun porte en soi que s’adressent ceux de Géographiques, les seuls, les vrais personnages de ce livre dont le premier tour de force est quand même d’effacer les humains de son tissu, jusqu'à nous les faire oublier presque totalement.

Des hommes, me direz-vous, il y en a bien quelques-uns dans ce livre, et qui causent. Une poignée de géographes, dont l’un ressemble à Ferré, l’autre à Roger Vailland, tous réunis autour d'une table en bordure de la Vistule pour évoquer cette mise à sac du climat par les hommes, cet acculement du paysage à son point extrême, cette «gigantesque erreur».  Drôle de géographes, tout de même, tout comme cet autre qui ressemble à Redonnet, chacun devisant de son coin de pays, qui sa Normandie, sa Bretagne, son Auvergne, ou sa Charente-Maritime. Certes. Avec ce sous-titre générique au pluriel, « divagations », Géographiques feint de se proposer à nous tel un récit polyphonique. Pourtant l’absence de guillemets ne doit-elle pas s’entendre comme un signe ? La lecture climatique que Redonnet fait du monde n’est que la face cachée de la lecture autobiographique qu’il nous tend de lui-même, puisque l’exil est, comme il l’a dit lui-même par ailleurs, une « notion du dedans ». Lecture métonymique d'un parcours, de son enfance charentaise à un exil polonais dont ce texte ô combien intime décline les raisons d’être, une par une.

Drôle de géographes, tout de même, tout comme cet autre qui ressemble à Redonnet, chacun devisant de son coin de pays, qui sa Normandie, sa Bretagne, son Auvergne, ou sa Charente-Maritime. Certes. Avec ce sous-titre générique au pluriel, « divagations », Géographiques feint de se proposer à nous tel un récit polyphonique. Pourtant l’absence de guillemets ne doit-elle pas s’entendre comme un signe ? La lecture climatique que Redonnet fait du monde n’est que la face cachée de la lecture autobiographique qu’il nous tend de lui-même, puisque l’exil est, comme il l’a dit lui-même par ailleurs, une « notion du dedans ». Lecture métonymique d'un parcours, de son enfance charentaise à un exil polonais dont ce texte ô combien intime décline les raisons d’être, une par une.

« L’exil des mots », d’abord (c’est le titre de son blog auquel ce lien renvoie), titre qu’il insère malicieusement dans son texte tout comme, à un autre endroit, le nom de son éditeur, « Le temps qu’il fait ». L’exil des mots quand, « ils ne sont plus, constitutifs ».

L'exil loin du climat natal, ensuite : « Enfant, nous dit le narrateur, quelque chose de non identifié ne collait pas entre le climat océanique et moi.» Quelque chose ne collait déjà plus, non plus, entre « l’espèce humaine et son habitat ». Cela n’a fait qu’empirer depuis ; chaque lecteur, même le plus inattentif aux paysages, a pu le constater : aussi le narrateur se refuse d’être, comme tant d’autres de ses confrères, l'un de ces «valets du corps social ». Comme le rêveur, il «ignore la moyenne » et comme l’auteur lui-même, il a donc entrepris de marcher « vers la démesure », en provoquant cet exil, dont le troisième de couverture nous dit qu’il est « volontaire ».

Le paysage, cependant, c’est ce qu’un poète ne peut fuir, où qu’il dirige ses regards et ses pas. Pas plus que la littérature C’est donc en géographe « cueilleur » ou « berger » (j’aime la connotation préhistorique de ces termes), en géographe d’un temps qui remonte à bien avant la découverte de l’écriture que Bertrand nous parle. Lui qui se veut un « mécréant du paganisme », il lui faudra me pardonner si je lui dis que c’est au catholique Bernanos que j’ai songé en le lisant, Bernanos qui, dans La France contre les robots, petit essai magnifique écrit en 1945, s’écrie : « rien n’est plus difficile que de prendre conscience d’un pays, de son ciel et de ses horizons, il y faut beaucoup de littérature. Les vieux paysages nous parlent à travers l’histoire ! » (1) On ne s’étonnera donc pas de voir ce narrateur, à quelques pages de la fin, nous souffler son propre nom à l’oreille dans un rire de corbeau, tout en reconnaissant dans le geste de trouer la glace polonaise une vieille ruse de son compatriote, le bien nommé Renart.

Je voudrais pour conclure revenir à la Bouleure. Car il me semble qu'au fond, le cours versatile de ce ruisseau peut figurer une clé de lecture de ce récit divaguant, dans lequel un poète paye une part de la dette que nous avons tous contractée envers la beauté du monde et celle de ses paysages. Car c'est à eux qu'en définitive, et la conclusion du livre le dit magnifiquement, appartient ce que nous avons de plus cher : notre mélancolie.

Bertrand Redonnet

Géographiques

Divagations

96 p., 14/19.

Mars 2010. ISBN 978.2.86853.532.0 — 15,00 Euros

(1) Georges Bernanos, La France contre les robots, chapitre V - 1945

________________________________________________________________________________________________

Autres textes de Bertrand Redonnet commentés sur ce blog :

Polska B - Zozo, chômeur éperdu

07:01 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : geographiques, littérature, le temps qu'il fait, bertrand redonnet, l'exil des mots |

lundi, 05 avril 2010

Gloire du pamphlet

Quand on cause de polémique, de nos jours, c’est pour évoquer quoi ? Un vague conflit d’idées – et encore – d’opinions, plutôt, tant il est criant que les idées sont mortes. Une tiède controverse plus ou moins manufacturée en loges entre deux politiciens. Lequel conflit, laquelle controverse, noircissent les feuilles de chiottes d’une presse à bout de souffle et les écrans chronophages et publivores un certain temps, trois petits tours… Sans passionner quiconque, à vrai dire, le conflit, la controverse, quel que soit le sujet traité.

Nous avons oublié combien le polémique fut avant tout un registre. Un registre littéraire d’excellence, qui, comme le lyrisme ou le tragique, avait ses rythmes, ses tropes, ses codes. Comme la joute nautique, c’était un art. Hélas, la frilosité, la bêtise, la veulerie des temps contemporains, la manipulation par une élite technocratisée du plus grand nombre sont venus à bout des grands pamphlétaires qui, tous, n’étaient que des individus, des sujets. S’ils revenaient dans notre univers faits d’objets, Les polémistes de l’Ancien Régime, de la Révolution, de la Monarchie De Juillet, de l’Empire – ceux, même, de la Troisième République, nul doute qu’ils s’étonneraient d’entendre les imbéciles que nous sommes devenus leur dire sur un ton de chochotte que « oui, un mot ça peut blesser, et qu’on peut même mourir pour un mot ». Car au mépris de tout bon sens, au mépris de l’arbitraire du signe, la police de la pensée est parvenue à faire avaler au plus grand nombre que les mots, comme les objets qu’ils désignent, avaient le pouvoir de tuer. Quid des images, alors ? Le mot serait-il vraiment une pipe ? Et quid des bombes ? Quels abrutis ! Et quid des terrifiantes inégalités sociales, quid du nombre ? Les mots, je crois, au contraire des billets de banque et des fusils, n’ont jamais bien tué que des morts.

La novlangue, pourtant, emplie d’euphémismes abstraits et faussement délicats, nous a chié un dialecte pour bisournous inoffensifs et stérilisés, une langue dont on ne peut rien faire, ni grands romans, ni beaux poèmes, ni véritables dramaturgies, ni surtout pamphlets emplis de veine et de souffle. Une langue parfaitement traductible, c'est-à-dire sans originalité. Et pendant ce temps, l’image n’a jamais été aussi vindicative, l’Etat si policier, l’administration si procédurière, le capitalisme si belliqueux. Et c’est ainsi que la connerie règne sur terre, protégée par une police de la pensée qui sème en tous lieux ignorance et fatuité, sous couvert d’information et de tolérance.

17:40 Publié dans Aventures post-mortem de la langue française | Lien permanent | Commentaires (13) | Tags : littérature, polémique, langue française, écriture, société |