mercredi, 06 janvier 2010

Vieilles serres

La neige tout autour d’eux, fins flocons sur la place, nous enrobe :

Lendemains de fêtes, peu de maraîchers au matin.

Sous l’auvent de la remorque, une vieille emmitouflée, le regard vif et rond, qui s’attarde. Le fromager (la soixantaine), la fromagère (itou), leur fils (la trentaine), eux s’activent : Chaussée de bottes à longs poils dans lequel disparait son pantalon-fuseau, elle pointe du doigt à travers la vitre tel fromage qu’elle gouterait bien, tel autre, sera-t-il à la hauteur de ses espérances ?

« Un peu de celui-ci – un peu cet autre-là », qu’elle montre de ses vieux doigts très bagués, tels ceux des vieux pigeons.

Et derrière, ça poireaute.

Vieilles griffes diamantées … Vieilles serres.

Le fromager est déjà passé à une autre cliente, pendant ce temps.

Au suivant.

La fromagère, très professionnelle, sa lame instruite, qui luit de ci de là – un fin morceau de ceci, un fin morceau de cela… La nonagénaire fait la moue, toute emmitouflée sous une large casquette de marque, revient à ses problèmes de santé.

Le fils, à mon intention : « Monsieur ? »

La nonagénaire aux yeux de faucon, qui jusqu’alors ne parlait qu’à sa mère, les plante férocement dans ceux du fils à cet instant :

« Mais pour vous c’est formidable ! » lui lance-t-elle…

La voix, d’une extrême dureté, est aussi d’une extrême suavité : A quelle cochonnerie pense-t-elle en le dévisageant ?

Lui, hésitant…

Beaucoup de choses traversent leur regard à tous deux.

Le temps qui file chez l’une. L’argent qui manque chez l’autre. Beaucoup d’humanité, en somme.

Un clin d’œil en ma direction : « Oui, dit-il, c’est formidable ! ».

Ses deux parents, qui s’activent sous l’auvent :

Le père, sous la casquette élimée, est en train d’enfoncer un large couteau dans un morceau de comté.

La mère, dans son tablier blanc, attend qu’enfin la nonagénaire, qui a dû déjà enterrer pas mal de monde à ce rythme là, on le sent tous, se décide.

Derrière ça s’impatiente.

Il neige et l’auvent n’est pas bien large.

C’est formidable, grince-t-il.

(Le temps, disaient les anciens, n'est-ce pas de l'argent ? ...)

Et Bonne année, lance Vieilles Serres à la cantonade, avant de revenir à ses fromages.

06:16 Publié dans Sur le vif | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : voeux, bonne année, 2010, société, france, nouvel an |

lundi, 04 janvier 2010

François Mauriac, le 4 janvier 1945

Voici le texte qu’Henri Béraud rédigea de la prison de Fresnes, le 1er janvier 1945 alors qu’à la suite d’un procès bâclé, il venait d’être condamné à mort. (1) Suit l’article que François Mauriac fit paraître en réponse dans le Figaro, il y a tout juste 65 ans.

« Ce qui va suivre fut écrit à la prison de Fresnes le jour de l’an 1945, dans une cellule de condamné à mort. Je suis seul en camisole de forçat, les fers aux pieds. L’aumônier vient de sortir. Devant mon guichet deux gardiens passent et repassent et, dans le silence, on n’entend d’autre bruit que leur pas monotone. Il fait un froid terrible. Pourtant ma main glacée, d’où glisse le crayon, ne tremble pas. Ma sérénité est profonde, égale à mon innocence.

Condamné dans des conditions juridiques sans précédent, je ne proteste ni contre mon sort, ni contre les étrangetés de la procédure. L’histoire s’en chargera. Pour l’heure, je rassemble mes dernières forces afin de m’élever contre l’iniquité d’un jugement.

Ce jugement me frappe au nom de l’article 75, le plus infamant des articles du code pénal. Or jamais ni à l’instruction, ni à l’audience, il n’a été posé une seule question sur des faits relatifs à une connivence quelconque, à un contact direct ou indirect à une relation, si minime fût-elle, avec l’ennemi. Ni le réquisitoire de commissaire du gouvernement, ni les dépositions des témoins n’y firent la moindre allusion. Et pour cause ! C’est que de tels faits n’existent point. Il aurait pu m’arriver, comme à tant d’autres, de céder à quelque vaine curiosité, et de rencontrer à table ou ailleurs, des Allemands. Mais non. Tous ceux qui me connaissent savent quelle aversion je nourrissais à l’égard de l’occupant. Je ne me suis jamais caché d’être anticollaborationniste, autant que j’étais anglophobe. J’ai sans cesse prévenu la direction de Gringoire contre ses tendances à la collaboration, cela par écrit, dans les termes les plus vifs, et j’en ai apporté la preuve à l’audience, tout comme la preuve de la confiscation de mes biens par les Allemands qui me firent expier tout ensemble mes articles de la guerre et de l’avant-guerre, ainsi que mon refus d’écrire dans la presse contrôlée par eux. J’ai montré, prouvé tout cela, en van. Une délibération de trois minutes a fait litière de mes explications les plus claires, les plus courageuses, les plus loyales. On voulait ma mort. On voulait me déshonorer.

Du fond de ma prison j’élève vers mes confrères et mes derniers amis le cri suprême d’une conscience révoltée. Libre écrivain, j’ai écrit, selon ma nature, ce que je croyais juste et vrai. Qu’aujourd’hui l’on juge mes idées fausses, ma passion excessive, mes écrits néfastes qu’une justice révolutionnaire me frappe pour avoir combattu ses doctrines, soit ! Ayant lutté seul, la poitrine découverte, je suis vaincu et me tiens prêt à subir les conséquences de ma défaite.

Mais vous écrivains, qui représentez les droits sacrés de l’esprit, qui m’avez vu vivre, admettez-vous que la rancune politique s’exalte jusqu’à confondre le patriotisme exalté avec la trahison consentie ? Laisserez-vous transformer en agissements criminels un conflit d’opinions ? Vous tous, qui me connaissez, qui m’avez vu vivre, iriez-vous laisser ternir mon œuvre et mon nom ? Ne vous dresserez-vous pas, selon les traditions de notre état, contre une aussi criante injustice Non ! L’élan unanime d’un auditoire où je ne comptais guère de partisans a déjà répondu. Le pays entier, s’il avait pu m’entendre, eût répondu de même, et cela mille témoins vous le diront.

Mon espérance dernière est que des voix plus hautes répondent à leur tour. Amis je vous confie mon destin, mon honneur et ma mémoire. Vous ne resterez pas sourds à ma voix. »

17:20 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : françois mauriac, henri béraud, littérature, polémique, politique |

dimanche, 03 janvier 2010

Mes étrennes (2)

Dans cette page extraite de Chemins de Solitude (1946) l’écrivain Gabriel Chevallier évoque le temps de sa prime enfance et les vieilles personnes qu’il connut alors, gens de la deuxième moitié du dix-neuvième siècle nés aux alentours de 1830 : occasion d'une rêverie sur le sort des humains.

15:35 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (13) | Tags : 2010, gabriel chevallier, littérature, lyon |

samedi, 02 janvier 2010

Mes étrennes (1)

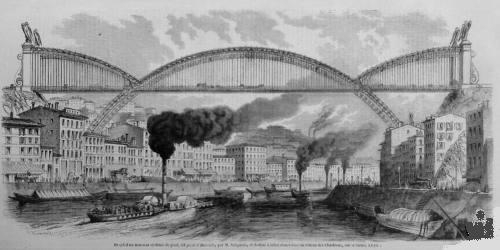

Projet d’un grand pont suspendu sur la Saône (dit Pont d’Hercule), système Vergniais, entre Fourvière et les Chartreux (1852)

00:04 Publié dans Bouffez du Lyon | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : 2010, bonne année, lyon |

vendredi, 01 janvier 2010

Pont La Feuillée (3)

22:41 Publié dans Des nuits et des jours... | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : pont la feuillée, 2010 |

Pont La Feuillée (2)

Et donc, bonne année à toutes et à tous.

00:40 Publié dans Des nuits et des jours... | Lien permanent | Commentaires (19) | Tags : 2010 |

jeudi, 31 décembre 2009

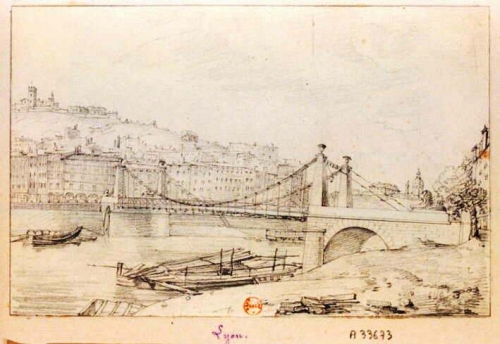

Pont la Feuillée (1)

« Du pont de Pierre où j’étais alors, en me tournant vers la rivière, j’avais à ma droite le pont Seguin, et à ma gauche un autre pont suspendu dont j’ignore le nom, mais que les lions qui en retiennent les chaines désignent assez à la vue. J’aime ces lions ; ils sont bien posés, bien assis dans leur force ; ils serrent bien et avec volonté sous leurs griffes puissantes, les liens où viennent aboutir les derniers anneaux. Et je passe avec confiance sur ce pont, quelque lourd qu’il paraisse, sans craindre jamais que par fatigue ou distraction, ils ne me laissent engloutir »

« Une heure de flânerie », in Lyon vu de Fourvière, Léon Boitel, 1845

Le pont La Feuillée décrit par le flâneur de Boitel était un pont suspendu ouvert en 1831. Il fut remplacé par un pont métallique en 1910, que les Allemands détruisirent totalement en 1944. Le pont actuel est en acier, et n’offre que peu d’intérêt.

Sur la photo, on ne voit pas les lions mais le quai Saint-Vincent et les rails des tramways, ainsi que l’agitation sur la Saône. Le cliché, qui date de 1897, est de Jean-Jacques Dutey (1860-1924). Etrangement, le pont la Feuillée y est redoublé par une passerelle provisoire, comme en témoigne les poutres en bois de son pilier. Plus loin, le pont du Change, également disparu.

Sur la carte postale ancienne plus bas, on peut voir clairement le cul des lions, et presque leur tirer la queue. La carte a voyagé et le cliché est de moins bonne qualité. Il faut s'arracher les yeux pour connaître ce qu'on joue au théâtre, ce soir.

Les dernières jours d’une année sont comme les derniers pas que nous faisons sur un pont. Impression (souvent fausse) que les choses vont changer en posant les pieds sur une autre rive. Voilà un beau lieu commun, lourd, épais, éculé, que j’aime bien.

00:25 Publié dans Lieux communs | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : pont la feuillée, lyon |

mardi, 29 décembre 2009

Chose littéraire du temps jadis

Il n’y a rien à faire, on a beau me dire (et avec raison) que je suis moi aussi un contemporain ; j’ai beau apprécier bien évidemment certains textes d’auteurs vivants - & dont certains sont si vivants qu’ils fréquentent même ce blog – je suis un indécrottable amateur des reliures écornées, des pages jaunies, des textes qui s’y lovent. L’occasion m’est donnée à nouveau de l’expérimenter puisque je prépare une « conférence » (ce mot est un peu barbare, on songe à « con fait rance » ; peut-être vaudrait-il mieux employer ce terme désuet de causerie) - une causerie donc (comme celles que faisait le lundi le vieux Sainte-Beuve) mais qui aura lieu un mercredi (le 3 février exactement ; on aura ici l’occasion d’en recauser bien sûr.)

Occasion de se replonger dans l’arôme de toutes ces feuilles roussies, odorantes, de passer le doigt sur leurs pages et d’y sentir le relief laissé par le typo – la main de l’ouvrier au service de la pensée de l’écrivain – main & pensée étant à prendre au sens noble, noblesse du sens laissé doublement par ces caractères dans leur forme et dans leur signification doublement, l'une par l'autre et l'autre par l'une, élaborées : Ah, pour le coup, quelle joyeuse mélancolie ! Lyon vu de Fourvières, par exemple, édité en 1833 chez Léon Boitel, éditeur imprimeur quai Saint-Antoine, 36…. Je suis passé en coup de vent, ce week-end au Quartier Latin. Beaucoup de librairies universitaires et de sciences humaines, pssssst, en une quinzaine d’années, envolées ! Un magasin de fringues, de portables, de kebab à la place. Un Quartier Latin qui n’avait déjà au temps naguère de latin que le nom et qui bientôt… J’ai tout de même retrouvé en ce samedi où Paris était désert et froid, ce face à face si étonnant de Saint Nicolas du Chardonnet et du palais de la Mutualité, cette longue et chère rue des Ecoles qui, de la Sorbonne à Jussieu en passant par le Collège de France, étale son relief inégalement bossu et puis la rue Saint-Jacques non loin de laquelle s’éteignit le pauvre Lélian, la place du Panthéon, ce lacet de la rue de Vaugirard qui ceint le Luxembourg, la splendide rue de Tournon, la rue Garancière veuve dorénavant de ses éditeurs anciens - quelle place inutile tient ce foutu Sénat ! -, la place Saint-Sulpice, la chapelle vide de Delacroix… J’ai l’air de m’égarer ; pourtant non : on erre dans les rues de Paris comme dans les pages des vieux romans lyonnais et vice-versa, mémoire immatérielle, suavité…

Et donc cette conférence qui, à un moment ou à un autre, abordera le thème, bien sûr de la décentralisation littéraire, question qui fut chère au cœur de Léon Boitel et de tous ces romantiques lyonnais parfaitement oubliés sauf de quelques-uns et dont ce vieil ami Béraud fut parmi les derniers authentiques descendants.

Des livres empilés un peu partout, des citations à rassembler, à entrer dans l’ordi, un beau désordre, vraiment... qui ressemble à celui de l’esprit, organiser, mettre en forme…

Pour ce travail tout en lenteur, le silence…

11:32 Publié dans Là où la paix réside | Lien permanent | Commentaires (25) | Tags : causerie, littérature, quartier latin |

lundi, 28 décembre 2009

Parole de profs

Se refaire un silence, comme on dit se refaire une beauté, une santé ou une virginité. Un prof passe son temps à blablater devant des groupes d’élèves qui l’écoutent, ou font semblant, ou encore ne l’écoutent pas. La plupart des profs qui savent que leur parole est imposée se consolent en la songeant essentielle (phobie, par exemple, de ne pas finir le programme…) ou bien, au moins, d’une quelconque importance. La plupart tentent de la rendre intéressante. Voire attrayante. Peu acceptent vraiment de comprendre à quel point la parole du savoir est devenue accessoire et, comme le reste, noyée dans la consommation. Paroles de classe qu’il faut tenir, comme le soldat tient son rang.

Et puis après ?

Les paroles des profs, comme le reste de leur personne, sont surtout regardées.

Paroles épiées jusqu’au trognon, par ennui ou désœuvrement. Très rarement par intérêt ou par passion. Avez-vous remarqué combien, ici ou là, rien n’échappe au regard d’un groupe de gens qui s’ennuient ? Commères, jadis, derrière leurs jalousies : l’éternel humain n’a pas d’âge ni de renouveau, au contraire de ce qu’espère le populo. Surtout quand il croit à la modernité du monde et au renouveau du printemps. Regardez-les, par exemple, en train d’attendre le bus, et de quêter du regard dans la grisaille environnante du paysage ce qui pourrait les divertir un peu de cette attente désobligeante. Les êtres humains sont semblables sur les bancs de la classe. Le droit d’écouter leur MP3 en moins. Quand on coupe le MP3, ils sont enfermés dans le bocal, ils n’ont plus que cette parole de profs pour horizon…

La parole du prof est sortie du dialogue, extirpée de l’échange, interdite de bavardage. Elle n’est jamais réplique, et condamnée au monologue, elle s’étire en toile de fond comme ces couleurs ternes sur la tôle du hangar où seraient peints des textes de loi. Elle doit être à sa façon et séduisante, et volumineuse, et variée, et aussi mener quelque part comme les routes nationales ou les lignes de bus qui sillonnent les banlieues : autant dire qu’elle est vouée à l’échec de l’ordinaire.

Quand de plus cette parole se retrouve instrumentalisée, tel le muscle du prolétaire ou le sifflet de l’agent, puisqu’elle devient la seule force de production de celui qui la détient et qu’au terminus de chaque mois, elle lui amène le salaire, la parole a besoin de repos.

Le repos de la parole.

Je dis : se refaire un silence, comme se refaire une beauté, une santé ou une virginité.

19:50 Publié dans Aventures post-mortem de la langue française | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : noël, vacances |