mardi, 02 mars 2010

Fin d'hiver

Voici ces journées de mars, dans les matins desquelles l’hiver s’engouffre et n’avance qu’à reculons : un peu comme un été hésitant à se jeter dans le futur automne, il sait ce qu’il peut espérer, lui, du printemps.

Vieillards de l'Apocalypse, troisième voussure, église St-Pierre, XIIe siècle, Aulnay de Saintonge

09:04 Publié dans Des nuits et des jours... | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : aulnay de saintonge, apocalypse, vieillards |

lundi, 01 mars 2010

Rhumatisme articulaire

« C'était à peine français; l'auteur parlait nègre, procédait par un langage de télégramme, abusait des suppressions de verbes, affectait une gouaillerie, se livrait à des quolibets de commis-voyageur insupportable, puis tout à coup, dans ce fouillis, se tortillaient des concetti falots, des minauderies interlopes, et soudain jaillissait un cri de douleur aiguë, comme une corde de violoncelle qui se brise. Avec cela, dans ce style rocailleux, sec, décharné à plaisir, hérissé de vocables inusités, de néologismes inattendus, fulguraient des trouvailles d'expression, des vers nomades amputés de leur rime, superbes; enfin, en sus de ses Poèmes parisiens où Des Esseintes relevait cette profonde définition de la femme :

Éternel féminin de l'éternel jocrisse,

Tristan Corbière avait, en un style d'une concision presque puissante, célébré la mer de Bretagne, les sérails marins, le pardon de Sainte-Anne, et il s'était même élevé jusqu'à l'éloquence de la haine, dans l'insulte dont il abreuvait, à propos du camp de Conlie, les individus qu'il désignait sous le nom de forains du Quatre-septembre».

Il est, ce passage d’A Rebours consacré aux gouts littéraires de Des Esseintes, particulièrement incongru, particulièrement juste, et particulièrement d’actualité : Particulièrement incongru parce que les exemples de personnages de fiction énonçant ainsi des goûts ou des jugements sur des écrivains réels et, surtout, en partie contemporains, ne sont pas si nombreux que ça. Le chapitre XIV d’A rebours se veut ainsi tout à la fois : un passage de fiction, une chronique, un manifeste littéraire. S’il s’agit pour le héros du roman, d’échapper, par une relecture purificatrice des œuvres, « aux idées utilitaires » et à toute « l’ignominie mercantile » du siècle, il s’agit pour Huysmans, « le disciple de Médan », comme l’avait ironiquement surnommé Bloy, de se démarquer définitivement de son passé naturaliste et de la griffe de Zola. On comprendra que celui qui passa une vingtaine de Rougon-Macquart à tenter de pérenniser une poétique en explorant de la cave au grenier la société de son temps ait eu quelque désagrément à trouver ceci sous la plume de Huysmans : « Lorsque l’époque où un homme de talent est obligé de vivre est plate et bête, l’artiste est, à son insu même, hanté par la nostalgie d’un autre siècle »

Particulièrement juste parce que les termes choisis disent bien ce qui fonde le style de Corbière, en effet, et qui, en ce temps-là avait bien tout pour paraître moderne. Gouaillerie, langage de télégramme, minauderies interlopes, néologismes, vers nomades : avec ces quelques « béquilles », on explique correctement, dans n’importe quel concours de recrutement de profs, n’importe quel poème de Corbière, en effet, du fameux Crapaud ou du non moins fameux Laisser-courre à n’importe lequel de ces Gens de mer plus secrets et tout humides des marées.

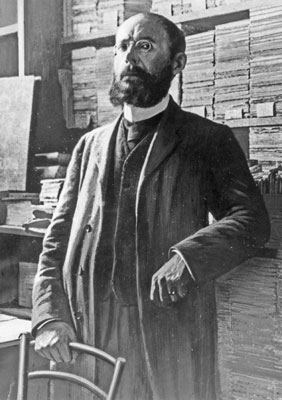

Mais ce jugement est in fine d’abord particulièrement d’actualité, puisque c’est un 1er mars que mourut Tristan Corbière (1845-1875), à dix heures du soir, dans sa trentième année, de ce rhumatisme articulaire qui, depuis l’âge de quatorze ans, le fit sans vrai répit, toujours, atrocement souffrir.

19:59 Publié dans Des poèmes | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : tristan corbière, rhumatisme articulaire, huysmans, à rebours, littérature, poésie |

dimanche, 28 février 2010

La répétition chez Péguy

La répétition chez Péguy n’est pas une figure de style, au sens où il ne cherche pas à produire un effet. Elle est plutôt comme un essai, de nature artisanale. J’essaie un mot, puis un autre, que je place dans le même contexte. Répétition, variation. Confrontation à un art poétique. Voici le premier vers de quatre strophes successives de la Présentation de la Beauce.

« Nous sommes nés pour vous au bord de ce plateau (…)

Nous sommes nés au bord de ce vaste plateau (…)

Nous sommes nés au bord de votre plate Beauce (…)

Nous sommes nés au bord de votre Beauce plate (…) »

Le segment « nous sommes nés » n’est pas répété. Il n’est que l’introduction nécessaire à divers essais. L’adresse à la Vierge (« pour vous ») du premier vers disparaît dans les autres, au fur et à mesure que s’impose une image qui peine à entrer dans l’alexandrin : « ce plateau » qui, tout en même temps, serait « vaste » et se nommerait « Beauce ». Et qui, bien sûr, demeurerait « vôtre ». Et de surcroît serait plat. Il y a dans, cette répétition comme le rêve d’un alexandrin qui pourrait tout contenir :

« Nous sommes nés pour vous au bord de ce vaste plateau qui est votre plate Beauce »

Mais tout contenir en douze syllabes n’est pas possible, et peut-être même que ce ne serait pas souhaitable, peut-être enfin que ce ne serait pas beau. Alors Péguy recoud, rabote, répète. Et là, commence sa poésie à lui, qui nait d’un long labour (labeur) de la pensée et démontre ainsi, et marchant au pas de poésie, l’insuffisance problématique du pas de prose.

« Si les longueurs, les digressions étaient toujours un défaut, l’œuvre entière serait le produit de ce défaut, elle a passé par cette fente comme un grand vent sous une porte », écrit François Porché en avril 1941, dans son introduction aux Œuvres poétiques dans la Pléiade.

On mesure à quel point les théories de la communication appliquées à la littérature ont profondément blessé la poésie. Il n’y a pas, en poésie, d’émetteur, de récepteur, de code ni de simplicité du message. La poésie est justement ce qui permet d’échapper à ces fonctionnements rudimentaires. « Prose et poésie se servent des mêmes mots, de la même syntaxe, des mêmes formes et des mêmes sons ou timbres, mais autrement coordonnés et autrement excités. », disait Paul Valéry dans un long article nommé Poésie et Pensée Abstraite. Il ne pensait certes pas à Péguy en écrivant cela, mais sans doute à Mallarmé, cet autre poète, contemporain et pas si éloigné.

Comme elle s’appliquerait volontiers à cet essai sur la lenteur du langage et la pesanteur de chaque mot qu’est cette œuvre de Charles Péguy, inspirée au sens le plus strict du terme, et comme extraite de l'insuffisance du langage.

00:40 Publié dans Des poèmes | Lien permanent | Commentaires (19) | Tags : charles péguy, poèmes, poésie, littérature |

vendredi, 26 février 2010

Dumézil 86

Frédéric Joignot, alors journaliste à Actuel, rencontre Georges Dumézil en janvier 1986 peu avant sa mort (le 11 octobre 1986). Extraits :

En le rencontrant, j'ai vu mes beaux rêves de modernité enchantée se calciner. J’étais pourtant allé le trouver la tête bruissant de grandes tirades épiques d’époque : les nouvelles technologies de la communication, l'écologie globale, la mondialisation du commerce où les pays du Sud commencent de faire circuler leurs produits, la démocratie qui gagne partout du terrain, les premier signes d'ébranlement du communisme deux ans après 1984, nos cinquante années de paix européenne. Avec cette question fascinée : quelles étaient les grandes mythologies capables de nous aider à penser notre temps ? Lui allait m’éclairer. Georges Dumézil. Quatre-vingt-sept ans. Un chercheur inlassable, qui a étudié plus de trente langues – dont le sanskrit, le gallois, la quechua, le laze, le romain, l’oubikh - et décrypté toutes les grandes mythologies :

La réponse fut sans appel, lancée d’une voix à la fois amusée et fataliste :

- Je vous vois venir, je vois déjà la configuration enthousiaste de votre esprit. Mais je vous préviens, vous n’arriverez pas à tirer de moi des propos optimistes. Je suis inquiet du sort de l’humanité. Pour ainsi dire, désespéré. Nos mythes ? Nos espoirs ? Nos utopies ? Mais nous n’en avons plus. Les mythes, ce sont les grands rêves de l’humanité poétisés. L’Arbre de la Connaissance … Nous avons goûté à ses fruits, nous avons développé des sciences et des techniques prodigieuses. Aujourd’hui, nous sommes devenus les égaux des anciens dieux, nous volons beaucoup plus haut qu’Icare, Hercule fait rire avec sa massue Zeus et sa foudre ne nous feraient pas grand mal. Tous les films guerriers d’aujourd’hui mettent en scène des armes qui effraieraient Mars lui-même.

Je lui demandais :

- Alors, nous n'avons plus de mythologie ? Plus aucune ? Il continua de sa voix amusée, presque désespérée :

- Si notre époque réalise les exploits des plus vieux héros de l’humanité, elle n’a plus de mythologie pour les penser et pour rêver l’avenir. Au début du siècle, elle s’exaltait avec les mythologies sociales, le communisme, les sociétés sans Etat, l’égalitarisme, la société sans classe ou alors l’enrichissement général, l’ère de l’abondance. Maintenant, cette mythologie a vieilli. Elle s’est pervertie jusqu'à se perdre. Elle ne fait plus rêver. Que reste-t-il comme grande mythologie pour l’avenir ? Le déchaînement des armements modernes. Le chaos. La destruction guerrière, tous les vieux récits de l’Apocalypse modernisés. Seulement, cette-fois, il ne s’agit plus d’une évocation poétique : nous y sommes. Un pays qui n’a plus de légende se condamne à mourir de froid. Mais un peuple qui n’aurait plus de mythes court vers la mort. Un mythe ouvre aux hommes une vision romancée de leurs valeurs et de leurs idéaux. Il organise et justifie les équilibres, les tensions et les règles dont nous avons besoin pour vivre avec notre temps. Sans mythe, une société risque la dispersion. Nous avons anéanti nos anciens rêves, le nazisme a détruit l’Europe, presque le monde. Le communisme a échoué de façon sanglante.

Je résistais malgré tout :

- Et nos démocraties, nos républiques, Liberté Egalité, Fraternité ?

- Nous vivons à l’époque du danger guerrier, nucléaire et du terrorisme. La peur, les attentats, les risques de déflagration mondiale cernent nos pensées. La démocratie, voyez comme elle peut être menacée par les terroristes, les fanatiques. L’Occident ne maîtrise pas l’irrationnel des autres peuples, ni les forces de destruction monstrueuses qu’il a développées. Sans une nouvelle vision convaincante et lyrique (1) des hommes sur terre, de la guerre et de la paix, sans valeur de vie, sans mythe puissant, nous ne pourrons équilibrer toutes ces forces, ces tensions. Non, je ne suis pas optimiste.

01:47 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : georges dumézil, mythe et épopée, littérature |

jeudi, 25 février 2010

La fleur rance

C’est une petite librairie, coincée entre une agence immobilière et une sandwicherie. Le patron fait des efforts pour essayer de vendre lui aussi « ce qui se vend quand ça marche», comme il dit. Tirer sa part du gâteau. Tout à l’heure, quand je suis allé chercher le pain, j’ai vu dans sa vitrine le quai de Ouistreham, de Florence Aubenas. J’ai lu quelque part que l’ouvrage de la dame aurait atteint les 210 000 exemplaires de tirage après quatre réimpressions. « Aurait » dis-je, car avec ces chiffres, il faut toujours garder raison. C’est comme avec ceux des sondages. Le livre culminerait au sommet du Top 20 Ipsos/Livres Hebdo des meilleures ventes de la semaine du 15 au 21 février.

Ben ça alors ! Je me demande qui peut bien acheter ça, 19 euros. Dix-neuf euros ! Pas des femmes de ménage, j’espère. Encore que. Il y a forcément parmi les femmes de ménages autant d’idiotes que parmi le reste de la population. Mais quand même. A ce point-là ! A 1,9 euro par exemplaire vendu, x 210 000, la Florence a beau avoir côtoyé « la France d’en bas », comme elle dit (horreur de ces raffarinades) son SMIG aura une autre gueule que celui des autres, in fine. Vous me direz qu’elle, elle en aura fait un livre… Justement ! Se foutre de la gueule des pauvres à ce point-là … Non vraiment il y a quelque chose que je ne comprends plus chez mes contemporains.

En tout cas, je ne regrette pas de n’avoir jamais versé la moindre larme le jour de la libération, ni filé le moindre pognon tout le temps qu’a duré la prise d’otages pour le coup !

15:36 Publié dans Sur le vif | Lien permanent | Commentaires (15) | Tags : le quai de ouistreham, florence aubenas, littérature |

mardi, 23 février 2010

Les transformations de l'homme

La première vertu de ce livre au sujet austère, c’est son aspect narratif. « Son œuvre entière est traversée par une immense sollicitude envers les réalités vivantes. » disait Jacques Dufresne de Lewis Mumford (1895-1990). Avec justesse. Et raison : Mumford est un conteur né et cela transparait dans ses livres qui pourtant ne sont pas des récits. Je viens d’achever « Les transformations de l’homme » (lequel date de 1956), dans une nouvelle traduction de Bernard Pécheur, que l’excellente maison l’Encyclopédie des Nuisances a éditée en 2008.

Le titre The transformations of man, donne déjà le ton. Lewis Mumford, contrairement aux progressistes béats applaudissant à tout rompre toute innovation technologique rompt avec ce terme imbécile d’évolution, qui postule implicitement l’idée d’une transformation forcément positive. Car s’il est vrai qu’il est des transformations aux effets positifs, il en est de nombreuses aux effets négatifs : Mumford est l’un des pionniers de la critique moderne du machinisme industrielle et de la société technique, et pour sûr des gens comme Marcuse ou Ellul l’ont lu avec attention.

Le titre The transformations of man, donne déjà le ton. Lewis Mumford, contrairement aux progressistes béats applaudissant à tout rompre toute innovation technologique rompt avec ce terme imbécile d’évolution, qui postule implicitement l’idée d’une transformation forcément positive. Car s’il est vrai qu’il est des transformations aux effets positifs, il en est de nombreuses aux effets négatifs : Mumford est l’un des pionniers de la critique moderne du machinisme industrielle et de la société technique, et pour sûr des gens comme Marcuse ou Ellul l’ont lu avec attention.

Tout exposé d’ensemble du développement humain court bien sûr le risque de l’extrapolation ou celui de la généralité. L’axe que suit Mumford est cependant rigoureusement posé : au vu de la gouvernance technique du monde, gouvernance assurée de plus en plus par des machines, quelles illusions peut encore se faire le bipède humain sur le sort de sa propre liberté sans être ridicule ?

Dans le développement du monde, Lewis distingue plusieurs périodes. Au vrai, il les « raconte » (j’en reviens à l’art du récit, comme chez la Fontaine) :

Celle de « l’homme archaïque », en compagnie duquel nous restons quelques dizaines de pages. C’est l’occasion d’évoquer aussi bien des cueillettes de Neandertal que les Travaux et les Jours d’Hésiode, occasion de rappeler aussi quelles traces, du bon sauvage rousseauiste au sapiens middle class parti ramasser des champignons en famille, ce lointain souvenir nous a laissé. Avec la naissance des premières civilisations survient la première transformation de l’homme, dont l’effet principal (s’il fallait n’en retenir qu’un seul) par rapport au sujet qui nous intéresse fut la création de « l’homme partiel ».[1] Invention de l’écriture, naissance du politique, apologie et systématisation de l’art de la guerre, règne de l’utilitarisme, chef ou pharaon déifiés, développement du « panem et circenses » et des nombreux anesthésiques dont l’alcool ou la prostitution :

« Au fond, les bienfaits de la civilisation ont été pour une large part acquis et préservés – et là est la contradiction suprême – par l’usage de la contrainte et l’embrigadement méthodique, soutenus par un déchainement de violence. En ce sens, la civilisation n’est qu’un long affront à la dignité humaine ».

Mais la civilisation pousse aussi celui qu’elle met en esclavage au dépassement de soi, elle devient un leurre ou un mal nécessaire à une transformation par lequel l’homme grégaire trouve sécurité et protection et surtout parvient à une émancipation et à une domination collective sans précédent. Nous revisitons rapidement, avec Mumford, les grandes épopées, celle de Gilgamesh, le Mahâbhârata, l’Iliade. Pour à nouveau aboutir à ce cul de sac antique, celui où se trouvait Saint-Augustin lorsqu’il commença La Cité de Dieu.

Avec les religions, les philosophies et les maîtres de la pensée axiale, nous entrons dans un nouveau processus qui tente d’humaniser cet homme civilisé sans cesse menacé d’être reconduit à sa barbarie initiale. Débute alors la première phase des temps modernes, celle qui, contestant les apports purement techniques de la civilisation, fonde, de la Chine à l’Europe en passant par le Proche Orient, ce qu’on pourrait en un mot appeler l’Humanisme du vieux monde. « La civilisation, écrit Mumford, cesse d’être un but pour devenir un moyen ». L’écrivain recense tous les apports des religions axiales (qu’on peut assimiler aux religions monothéistes), la principale étant l’invention de la liberté individuelle qui, jusqu’alors, était le privilège du seul souverain. Il n’oublie pas les inconvénients, le principal étant de n’avoir su éradiquer la guerre et d’avoir échoué à créer un réel universalisme.

Nous arrivons peu à peu à l’homme moderne, soumis à des forces de plus en plus hasardeuses et contraignantes. Nous sommes en 1956 : « Jamais auparavant l’homme n’a été aussi affranchi des contraintes imposées par la nature, mais jamais non plus il n’a été davantage victime des sa propre incapacité à développer dans leurs plénitudes ses traits spécifiquement humain ». Et Mumford étudie la manière dont les mécanismes du pouvoir et de l’ordre, censés libérer l’homme moderne, ont contribué finalement, avec une efficacité redoutable à créer de la désorganisation et de la violence, tant dans la société que dans le cœur des hommes. C’est un homme de soixante et un an qui compose le livre, et qui vient de vivre – et c’est au fond toute l’histoire de sa génération – deux guerres mondiales. Les enjeux de la culture mondiale et les perspectives qu’elle ouvre à ce qu’il appelle l’homme post-historique sont-elles réjouissantes ?

Ce livre, écrit à peu près au moment où je naissais, ne donne, à dire vrai, qu’à moitié envie de naître. Mumford conclut par une réflexion cependant positive, concernant la génération à venir (il se trouve que, c’est la nôtre, au sens large, celle des vivants actuels) : « la génération à venir dispose encore d’une autre possibilité de choix, la plus ancienne pour l’homme : celle de cultiver consciemment les arts qui humanisent l’homme ».

Je n’étais pas loin de penser comme lui à dix-huit ans, lorsque je pris fort naïvement mon sac à dos, en partance pour le monde. J’avais déjà vu les rivières de mon enfance, là où nous péchions goujons et brochets à cœur joie, comme des Neandertal, polluées une à une, j’avais constaté l’inévitable assujettissement de chacun à l’impuissance politique que masque en réalité le grand progrès démocratique auquel avait cru l’homme moderne. Avais-je sincèrement, comme lui, la possibilité de croire « aux arts qui humanisent l’homme » ?

Hmmmm...

Ce billet commence à être bien long.

La suite au prochain numéro.

15:18 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : lewis mumford, littérature, société, politique |

lundi, 22 février 2010

En noeuds pap' et noir et blanc

Cette image fut, en son temps (juillet 1972), un exemple de communication politique en bonne et due forme : voyez comme le président Pompidou et le chancelier Willy Brandt, sur les épaules de qui la communauté européenne repose, ont l’air, les mains dans les poches l’un et l’autre, décontracté. Marchant en devisant sur des centaines de petits cailloux blancs, lumineux, les dirigeants du vieux monde se portent bien. Sous peu (quelques mois) on va commencer à parler de crise à la télé. (1) Mais pour l'heure, dans le parc de la Villa Hammerschmidt à Bonn, voici une nuit de juillet douce à souhait, en nœuds pap’ et noir et blanc, qui possède quelque chose à présent devenu presque cinématographique, j’entends par là un charme irréel et séduisant dans le geste de la main, pour les Européens hygiénistes et politiquement corrects que nous sommes devenus …

(1) C'est le 5 juillet 1972 que le président Pompidou signa un décret qui créait les régions. A ce sujet, je remarque que l'enthousiasme est à son zénith. Quel est le nom des prochaines élections ?

20:18 Publié dans Des nuits et des jours... | Lien permanent | Commentaires (17) | Tags : pompidou, bonn, willy brandt, politique |

Hommage (retrouvé) de Péguy par Thibaudet

« Au commencement était Péguy. Au commencement de quoi ? Au commencement d’un mythe. Car depuis la fin de la guerre, le mot génération semble s’être chargé d’un sens futile et nouveau qu’il n’avait pas par le passé. Permettez-moi de parler en homme que l’histoire commence à marquer de son sceau : dans ma jeunesse, on parlait plutôt des « classes ». Les hommes nés comme moi en 1874 - ou comme Péguy, en 1873 - ces hommes, dis-je, eurent vingt ans en 1894 (et l’on disait la classe 94), l’année-même où fut dégradé sur le front des troupes le capitaine Alfred Dreyfus. Entre 1894 et 1904, année des accords Delcassé, ces hommes avaient eu entre vingt et trente ans, et ceux de 93 un an de plus, et l’Affaire n’avait cessé de s’étendre, à tel point qu’on pourrait presque y voir, pour la première fois depuis 1830 et la bataille romantique, un moment formant communauté d’empreintes, autour de quoi pouvait renaître ce mythe de la génération. Mais là ne s'arrête pas le cours de leur temps : ces hommes nés au lendemain de Sedan, l’histoire leur réservait encore de devoir battre ensemble le rassemblement, un rassemblement cette fois-ci général, puisque l’âge où l’on commence à prendre le pouvoir politique, l’âge de quarante ans, notre génération l’eut en 1914.

« Au commencement était Péguy. Au commencement de quoi ? Au commencement d’un mythe. Car depuis la fin de la guerre, le mot génération semble s’être chargé d’un sens futile et nouveau qu’il n’avait pas par le passé. Permettez-moi de parler en homme que l’histoire commence à marquer de son sceau : dans ma jeunesse, on parlait plutôt des « classes ». Les hommes nés comme moi en 1874 - ou comme Péguy, en 1873 - ces hommes, dis-je, eurent vingt ans en 1894 (et l’on disait la classe 94), l’année-même où fut dégradé sur le front des troupes le capitaine Alfred Dreyfus. Entre 1894 et 1904, année des accords Delcassé, ces hommes avaient eu entre vingt et trente ans, et ceux de 93 un an de plus, et l’Affaire n’avait cessé de s’étendre, à tel point qu’on pourrait presque y voir, pour la première fois depuis 1830 et la bataille romantique, un moment formant communauté d’empreintes, autour de quoi pouvait renaître ce mythe de la génération. Mais là ne s'arrête pas le cours de leur temps : ces hommes nés au lendemain de Sedan, l’histoire leur réservait encore de devoir battre ensemble le rassemblement, un rassemblement cette fois-ci général, puisque l’âge où l’on commence à prendre le pouvoir politique, l’âge de quarante ans, notre génération l’eut en 1914.

Péguy je le revois fort bien dans cette échoppe de la rue de la Sorbonne d’où sortirent les Cahiers. Il me parle, un jour de 1901, de son Jean Coste pour la toute première fois. Et je n’ignore pas aujourd’hui quelle dette je contractais à son égard lorsque je lui inventais un cousin, mon Pierre Coste à moi. Je revois encore Péguy la veille de Noël 1912 me dire que le petit B, celui qui écrivait en vrai paysan, bien mieux encore qu'un Jean Coste, était « mort comme un sot ». Et Fournier qui reçut lui aussi une balle en plein front était à nos côtés, et je crois qu’aussi Isabelle Rivière, et nous pleurions, tous, à quoi bon le cacher ? J’ai mis des guillemets autour de « mort comme un sot », parce que je fus étonné mais pas surpris de retrouver le souvenir de René Bichet, puisque c'est de lui qu'il s'agit, à la fin de sa Présentation de la Beauce où l’on aurait dit que Péguy parlait déjà du trou qu’un pistolet à Villeroy lui ferait en plein crâne, quand il ne parlait que de celui qu'une seringue de morphine avait fait dans le bras de notre ami :

« Ô Vierge, il n’était pas le pire du troupeau.

Il n’avait qu’un défaut dans sa jeune cuirasse.

Mais la mort qui nous piste et nous suit à la trace

A passé par ce trou qu’il s’est fait dans la peau. »

Juste avant de mourir, Péguy, qui fut l’étoile littéraire de sa génération, avait fondé pour ennuyer Daniel Halévy, par jeu ou par provocation – allez savoir ?-, ce fameux parti des hommes de quarante ans, auquel mon Pierre Coste ne pouvait qu’adhérer, et vous vous doutez tout ce qui s'en suivit. Je ne sais si notre génération laissera dans la mémoire des hommes une trace aussi durable, aussi sérieuse et pour tout dire aussi mythique que celle de la génération romantique. Ce que je sais, c’est que Charles Péguy, le boursier normalien dont la mère rempaillait des chaises, qui tint tête à Jaurès comme à Barrès et traça la ligne comme d’autres le sillon, fut à son commencement son prince beauceron. »

Albert Thibaudet - (Cet article, initialement prévu en 1923 pour La Nouvelle Revue Littéraire, n'a jamais été publié. La maison vient d'en retrouver le manuscrit à l'intérieur d'un exemplaire de La république des Professeurs dédicacé par Albert Thibaudet à Daniel Halévy, et qu'en musardant, nous avions acquis il y a quelques mois sur les quais de Seine. Tout laisse à croire qu'il est bien de la main du fameux critique.)

14:23 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : charles péguy, rené bichet, albert thibaudet, littérature |

dimanche, 21 février 2010

Béraud de Lyon

Je ne suis pas très association, à vrai dire. Ni non plus « associations d’amis d’écrivains ». Pourtant, dans le cas d’Henri Béraud, les lecteurs de Solko le savent, c’est un peu différent.

Il se trouve que l’association rétaise des amis d’Henri Béraud a accepté de publier un certain nombre des articles que j'avais écrits sur cette œuvre littéraire, pour laquelle j’ai une admiration et une affection certaines. Leur cahier (le XXIème) vient de sortir. Il a tout simplement pour titre BERAUD DE LYON. Il rassemble sur papier plusieurs études sur la période lyonnaise de Béraud (Marrons de Lyon, L’Ours, Voyage autour du cheval de Bronze) ainsi que sur La Gerbe d’Or, Le Plan Sentimental et Lazare, d’abord publiées sur ce blog.

L’Association propose également à la vente, outre ce numéro XXI que j’ai eu le plaisir de signer, les cahiers XII à XX. Chacun des numéros est disponible auprès de l’association

8 euros pièce :

Association rétaise des Amis d’Henri Béraud

B.P. 3 17111 LOIX-EN-RE

Je signale également que le numéro 2 de la revue Livr’arbitres, une revue littéraire non-conformiste consacre son dossier central à Henri Béraud avec des articles de Francis Bergeron, Anne Brassié…

00:05 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : henri béraud, critique, littérature |