samedi, 30 janvier 2010

La patrie des mots

A Bertrand

Nous avons, dans la marchandise, désappris le prix des choses.

N’empêche, la distance : les signes que nous échangeons

Ont valeur de réconfort.

L’hostilité des cas nous frappe inégalement.

Or, malgré l’arbitraire d’un tel tournoiement,

Nous connaissons, malgré leur exil, une patrie pour les mots

Où tenir bon, c’est se serrer les coudes.

10:16 Publié dans Des poèmes | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature |

vendredi, 29 janvier 2010

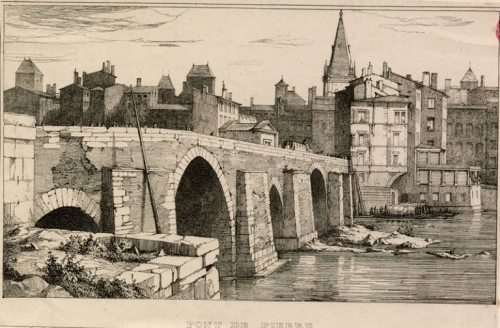

Les ponts du Change à Lyon

Construire, déconstruire, reconstruire.

Le daguérréotype ci-dessus, qui date de 1846, montre la destruction du plus vieux pont de pierre qui, face à la loge du Change et l’église Saint-Nizier à Lyon, enjambait la Saône depuis le onzième siècle. On n'en voit plus que les piliers. Large de six mètres, il comportait six arches dont celle dite « Merveilleuse» au-dessus du courant de « la Mort qui trompe ». La Monarchie de Juillet remplaça l'ancien pont du change par un pont du change plus moderne, afin de favoriser la circulation des péniches. Sur le cliché, il est à gauche de l'ancien, alors presque achevé

« Je ne puis le traverser une seule fois sans me ressouvenir du vieux pont, à la chaussée étroite, décrivant une courbe élevée au-dessus de l’eau, bordée de cadettes qu’avaient creusées les pas des piétons et formant, les jours de pluie, une flaque ininterrompue dans laquelle on plongeait, bon gré mal gré, jusqu’à la cheville », écrit Monsieur Josse en 1887 (1)

En 1944, les Allemands firent sauter une arche de ce deuxième pont et le cliché ci-dessus nous montre les travaux de remise en état. Quelques trente ans plus tard, ce second pont connut le même sort que le premier : les services de navigation obtinrent sa destruction en 1974.

Les quais actuels portent la cicatrice de l’emplacement de ce bijou médiéval sacrifié à la navigation fluviale, avec des gradins implantés et un parking qui se font face, entre la place Saint Nizier et la place du Change…

11:01 Publié dans Des inconnus illustres | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : monsieur josse, lyon, pont du change |

mercredi, 27 janvier 2010

Adam Chmielowski

La toile, qui représente un dénommé Sygietynski est du peintre Adam Chmielowski, de Cracovie (1845-1916). Ce dernier réalisa une oeuvre picturale assez importante, avant de fonder la Congrégation des Frères et Sœurs du Tiers-Ordre de Saint-François, servants et servantes des pauvres à Cracovie en Pologne. Il prit alors le nom de religion de Frère Albert.

Le jeune auteur dramatique Karol Józef Wojtyła écrivit une pièce qui retrace son destin (Frère de notre Dieu). Pièce assez longue, assez complexe, qui met en scène l'itinéraire qui porta le peintre « de la colère à l’amour ». Devenu pape, Jean Paul II béatifia son personnage le 22 juin 1983, ce que peu d'auteurs dramatiques eurent l'occasion de faire, il faut bien l'avouer. Il le cannonisa ensuite, le 12 novembre 1989. Voici un extrait du discours de Jean Paul II prononcé à cette occasion :

« J'ai plaisir à rappeler la fascination spirituelle qu'a exercée dans l'histoire de ma vocation la figure du saint Frère Alberto, Adam Chmielowski, - tel était son nom - qui n'était pas prêtre. Frère Alberto était un peintre de grand talent et d'une grande culture. Or, à un certain moment de sa vie, il rompit avec l'art, car il comprit que Dieu l'appelait à des devoirs bien plus importants. Il vint à Cracovie pour se faire pauvre parmi les pauvres, se donnant lui-même pour servir les déshérités. J'ai trouvé en lui un appui spirituel particulier et un exemple lorsque je me suis éloigné de la littérature et du théâtre, pour faire le choix radical de la vocation au sacerdoce. Par la suite, l'une de mes joies les plus grandes a été de l'élever aux honneurs des autels comme, auparavant, celle de lui consacrer une pièce de théâtre: Frère de notre Dieu »

Ci-dessus, une autre toile d'Adam Chmielowski, Ecce Homo

20:54 Publié dans Des inconnus illustres | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : adam chmielowski, peinture, karol wojtyla, sygietynski |

lundi, 25 janvier 2010

A dormir pour dormir

Aux dernières nouvelles, les Français, qui furent 53 % à voter pour Sarkozy en mai 2007 ne seraient plus que 38 % à être satisfaits de son action en janvier 2010. Où sont passés tous les autres ? Eh bien, ils ont appris à se contenter désormais de son ombre, semble-t-il, puisque (toujours selon le même sondage) c’est François Fillon qui recueille à présent 53 % de satisfaits pour son action à Matignon. Ce qui doit faire de lui l’un des Premiers Ministres les plus populaires de la Cinquième, après plus de deux ans et demi passés à ce poste qu'on dit pourtant à haut risque.

Comme quoi les Français apprécient toujours autant les fils de notaires provinciaux, discrets et bien vêtus, à qui on confierait son patrimoine et la virginité de sa fille sans confession. Il faut avouer qu’ils ont eu le temps de s’habituer à sa gueule de gendre idéal, pas aussi inactif, il faut le souligner, que son emploi de majordome du grand petit Nicolas le laisse supposer. Se souvient-on qu’il fit même partie des hyperactifs du gouvernement Raffarin, lors de la réforme des retraites de 2003 (laquelle, d’ailleurs porte son nom) en tant que ministre du Travail, des Affaires Sociales et de la Solidarité ?

En un autre siècle, François Fillon appela à voter non à Maastricht, au nom du « gaullisme debout ». Fichtre ! Puis il se rangea dans le camp du oui au référendum sur le traité constitutionnel de 2005, au nom du réalisme partisan. Refichtre ! Comme tous ses collègues de gauche ou de droite, le sieur dû avaler le nombre certain de couleuvres nécessaire à l’accession à la responsabilité. La « grandeur de la France » se mesurant à présent à la taille de ses deux principaux dirigeants, si Matignon ressemble à présent à une sous-préfecture, ce n’est pas parce que l’Elysée serait tout puissant, mais bien parce que l’Elysée n’est plus lui-même qu’une préfecture.

Ce soir, justement, une dizaine de sondés sont invités par TF1 à discutailler des problèmes de leur vie quotidienne avec le fade préfet de l’Elysée dans une émission au titre ridicule, « Parole de Français ». Quel présupposé loufoque est à l'origine du choix d'un pareil titre? La France sarkozienne, il semble qu’il suffise au fond de s’adresser à son préfetsident, pour en être membre à part entière ! C’est peut-être même cela, être Français aujourd’hui, de cœur, d’identité, de souche et de parole : pouvoir docilement poser sa question à Sarkozy entre deux matons de TF1, pendant que la famille entière enregistre le passage à la télé. Et peu importe ce qu'on dit. Et qui on est. Et d’où on vient. Pourvu qu'on fasse partie du show politicien. Dégoût.

Ce sera donc, sans aucun doute, un privilège sans pareil que d’écouter ce président et ses multiples faire-valoir de toute sorte parler français comme on entend qu’ils le parlent tous désormais. Un privilège et un plaisir, en un mot un spectacle à la hauteur de ce que nous sommes devenus. Mauvais citoyen que je suis, ce spectacle, je le laisserai avec délectation au reste de la nation. A dormir pour dormir, il se peut que, ce soir, je préfère dormir pour de bon.

07:12 Publié dans Des inconnus illustres | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : société, actualité |

dimanche, 24 janvier 2010

Chronique du grand style et des transpositions cinématographiques de vies héroïques

C’est un 24 janvier (76) que naquit l’empereur Hadrien, dont Marguerite Yourcenar (1903-1987) dressa bien plus tard la flamboyante chronique. C’est aussi un 24 janvier (1857) que comparut pour « atteinte aux bonnes mœurs » un dénommé Gustave Flaubert, accusé d’avoir écrit Madame Bovary. Quel rapport, me direz-vous ?

Celui-ci : Dans ses Carnets de notes, Yourcenar a confié que l’idée des Mémoires d’Hadrien lui était venue d’une citation lue dans la Correspondance de Flaubert : « Les dieux n’étant plus et le Christ n’étant pas encore, il y a eu de Cicéron à Marc Aurèle un moment unique où l’homme seul a été » L’homme !

Le voilà, le rapport. Le rapport, c’est Alexandre Vialatte, expert patenté devant l’Eternel du coq à l’âne et spécialiste, s’il en  est, de la troublante question de l’homme dont les dernières nouvelles sont toujours les meilleures à prendre.

est, de la troublante question de l’homme dont les dernières nouvelles sont toujours les meilleures à prendre.

Un hasard heureux fait que la toute première de ses chroniques hebdomadaires qu'il écrivit pour le journal La Montagne un 24 janvier (celle de l’an de grâce mil neuf cent cinquante six) est précisément titrée : Marguerite de la nuit. Il n’y cause point de Yourcenar, mais de Claude Autant-Lara, lequel vient de signer une adaptation cinématographique d’un roman de Mac-Orlan (avec Michèle Morgan et Yves Montand) que le chroniqueur de la Montagne n’a que moyennement appréciée. Le roman de Marc Orlan, une parodie de Faust elle-même datée de 1924 était, nous dit Vialatte, possède « un ton, un style, un accent, une saveur, un goût ». Pour tout dire, c’était une appellation contrôlée. « Que reste-t-il au cinéma de cette appellation contrôlée » ? s’interroge-t-il, tout en jugeant ampoulé et, au final, faussement pathétique l’adaptation d’Autant-Lara : « Le grand style n’est jamais voulu. Il n’est pas nécessairement simple, mais il est toujours naturel ».

De nos jours, il semble que les adaptations de grands romans se comptent sur les doigts du pied. A cela, une cause bien naturelle serait qu’il ne s’écrit plus guère de grands romans, et que ceux du passé ont déjà été tous adaptés et pas toujours à la meilleure sauce. L’époque, à la fois amnésique et épuisée, édicte sa loi et d’autres transpositions cinématographiques voient le jour : celles des vies non pas illustres mais médiatiques, les vies de people. Ainsi, celle de Gainsbourg vient de donner matière après tant d’autres à une heure et quelques de pellicule. Inutile de vous dire que cet embaumement héroïque (parait que vivre une existence de peintre raté dans les affres du show-business dans la seconde moitié du vingtième siècle, c’est mener une « vie héroïque ») ne m’inspire guère.

Pourquoi ne ferait-on pas, dans le genre du film sur Gainsbarre, et après celui sur Piaf, Coluche, Mitterrand, De Gaulle (qu’est-ce que le cinéma est original…), une vie de Vialatte ? Non, sérieux. Je lance un appel d’offre à un producteur dont les guêtres traîneraient par là, moi, je veux bien faire le scénariste. On le verrait durant de longs plans écrire interminablement au stylo-plume, penché sur son bureau… Il traduirait Kafka, compulsant on ne sait quel vieux dictionnaire, gommant, raturant… A ses côtés le bruit d’un réveil matin de marque Jaz, qui ferait tic-tac, tic-tac, tic-tac. Il écrirait Battling le ténébreux avant guerre et puis les Fruits du Congo après guerre. A partir de 1952, il deviendrait chroniqueur à la Montagne. On le verrait alors chaque dimanche soir porter le texte de sa chronique, de son appartement au 158 rue Broca, d’où il observerait la cheminée de la Santé fumer à gros bouillons noirs, jusqu’à la gare de Lyon, d’où partirait le train pour Clermont-Ferrand. A la fin du film, il serait opéré de l’aorte à l’hôpital Necker, dans le quinzième arrondissement de Paris. Il ne s’en remettrait pas. Comme Gainsbarre, il fumerait. Mais on n’en ferait pas toute une histoire. Tout un mythe.

Ses Pascal, au lieu de les brûler à l’écran, il les porterait méticuleusement à sa banque. Comme tout le monde. Pour un tel sommet du septième art, il faudrait dégotter un acteur comme l’époque est incapable d’en produire : lent, minutieux, presque muet.

Tout cela, bien sûr, serait tourné en noir et blanc. En noir et blanc, comme les photos de Blanc et Demilly.

Mais je me suis écarté de mon sujet. Quel était-il d’ailleurs ? Le grand style ? Est-ce que cela a une espèce d’importance ? Pour qui donc ?

Et c’est ainsi qu’Alexandre est grand.

20:07 Publié dans Aventures post-mortem de la langue française | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : alexandre vialatte, gainsbourg vie héroïque, littérature, marguerite de la nuit |

samedi, 23 janvier 2010

Emile Baumann, rêveur et érudit

Né à Lyon le 24 novembre 1868 dans une famille de la bourgeoisie catholique, Emile Gabriel BAUMANN passa son adolescence dans cette ville, alors marquée par la défaite de 1870, et dans l’idée que la France n’avait plus une conscience très définie de ce qu’elle était. Après avoir suivi l’enseignement des jésuites de la rue Sainte-Hélène, il suivit en auditeur libre les cours de la Faculté de Lettres, qui se donnaient alors au Palais Saint Pierre. « Cette bâtisse pompeuse et enfumée, contenait des amphithéâtres vétustes avec de hautes fenêtres assez mornes » (1) Il y reçoit des cours de littérature grecque, latine, française et auprès de M. Régnaut, « un homme hirsute à cheveux blancs, sorte de paysan du Danube qui passait pour un phénomène de science », y découvre avec surprise et avidité le sanskrit.

Après son mariage avec sa cousine Marie Louise Chassaignon (1849-1930), de vingt ans son ainée, Baumann est reçu à l’agrégation de Lettres. Il n'en tire aucun plaisir, aucune gloire. « Je me laissai nommer où le bon plaisir de M. le Ministre, entendons d’un sous-chef de bureau ou d’un plus obscur gratte-papier ,fixa mon sort : venant de Lyon, je fus désigné pour un poste à Roanne, ville insipide, dont j’aimai cependant les entours montagneux ».

Après s’être disputé assez vertement avec son proviseur au sujet d'un discours de remise des prix, il est envoyé l'année suivante à Alger, où il se lie d’amitié avec le jeune professeur de rhétorique et écrivain Louis Bertrand (1866-1941). « Où nous restions sûrs de nous accorder, c’était dans l’horreur du milieu que notre carrière nous forçait de côtoyer chaque jour, sinon de fréquenter. Parmi nos collègues, il y avait plusieurs grotesques, deux ou trois hommes intelligents et surtout de plats fonctionnaires »

Après une représentation de Samson et Dalila à Alger, Baumann entre en relation avec Camille Saint-Saëns (1835-1921), dont son père, violoncelle solo à l’Opéra de Lyon, lui avait fait découvrir le talent dès sa treizième année : « En apprenant que Saint-Saëns venait passer l’hiver à Alger, je fus enivré de cette perspective ». Baumann rend plusieurs visites au compositeur, dans la villa que ce dernier a louée à la Pointe-Pescade. En 1905, il publiera un essai sur le musicien.

On le retrouve à Nice en 1894 où il fait la connaissance du poète Joachim Gasquet qui y effectue son service militaire et de l’historien René Schneider, puis à Macon. Baumann est un solitaire, un mélancolique, et ses relations avec ses collègues ne s’arrangent guère : « Ces gens à notions parlaient un langage qui n’était pas le mien ; et mes enthousiasmes les irritaient comme une pose insupportable. Un point plus grave nous divisait : je m’affirmais catholique, la plupart étaient foncièrement irréligieux. En ces années 1899 et 1890, les Loges déchaînaient une explosion de fureur anticléricale. » Eclate l’affaire Dreyfus. Baumann séduit par Barrès adhère à la campagne de la Patrie Française. Il prend une année de disponibilité et rejoint Lyon où il loue « un appartement sur le quai de la Charité, au bord du Rhône, près du pont du Midi. » C’est alors qu’il commence son roman L’Immolé, qui paraîtra en 1907.

L’année suivante, il est réintégré à La Roche sur Yon (Vendée) où il enseigne jusqu’à la mort de son fils Henri, en 1907. « Péguy, écrira-t-il, rêvait d’être professeur de philosophie dans un petit lycée de province. Ce bonheur j’eus le courage de m’y tenir sept ans. » Il publie deux romans, l’Immolé (1907) et la Fosse aux lions (1911) le roman, écrira-t-il, « d’une maturité réfléchie ». 1914 survint, la mort de Péguy le bombardement de la cathédrale de Reims et la rencontre de Léon Bloy dont il avait découvert la Femme Pauvre en 1897 et avec lequel il entretenait depuis 1909 une relation épistolaire. A propos de L’Immolé Bloy avait noté dans son journal le 9 janvier 1910 : « Lu L’Immolé de Baumann, l’un des rares livres chrétiens de ce temps. On pourrait demander plus de style et même plus d’Absolu dans la pensée. Mais quelle hauteur, par comparaison. » Les deux hommes se rencontrent au Mans, le 28 septembre 1914 : « Je ne connaissais Baumann que par ses livres et par ses lettres. L’hospitalité qu’il nous donne est une occasion de causeries qui me font mieux apprécier cet excellent artiste à l’égard duquel je me reproche quelquefois d’avoir manqué de justice » consigne Bloy en date du 29. Et le 1er octobre : « Il faut partir. Je dis adieu à mon ami qui va tristement reprendre ses cours ».

Quant à Baumann, voici ce qu’il écrit : « Je les verrai toujours (lui, sa femme et sa fille) encombrés de paquets comme des bohèmes. Bloy, la cigarette aux lèvres, portait un feutre de rapin un ample pardessus déboutonné. Sa figure de vieux grognard à la moustache hirsute, avec des cheveux blancs mal tondus autour des oreilles respirait plus de bonhomie que de méfiance agressive. Les globes en saillie des ses yeux exprimaient de l’ahurissement, mais ne lançaient point de foudre (…). Un des premiers mots de Bloy fut : J’ai soif ».

En 1922, Emile Baumann partage avec Giraudoux le prix Balzac pour Job le prédestiné et connait un franc succès. De plus en plus engagé dans un catholicisme militant, il se fâche avec les milieux anticléricaux et maçonniques qui peuplent sa hiérarchie et obtient une retraite anticipée en 1924. Il part alors visiter la Palestine et écrit un livre sur saint Paul qui parait l’année suivante et lui vaut une large audience.

L’appréciation de son proviseur en 1921, quelques trois ans avant sa retraite, sonne comme un épitaphe à la fois lucide et caustique, et finalement très flatteur, de cet écrivain austère et attachant : « Si M. Baumann est par vocation, un écrivain de talent, il paraît être professeur par accident. »

Après la mort de sa femme en 1930 Emile Baumann a épousé Elisabeth de Groux (1894-1949), la fille du peintre belge Henry de Groux (1866-1949) et la filleule de Léon Bloy.

En 1934, il publie un ouvrage sur sa ville natale (Lyon et le Lyonnais), illustré par des clichés de Blanc et Demilly. « Lyon, écrit-il, parait une des villes les plus énigmatiques du monde. Un lyonnais, mieux qu’un autre, a chance de savoir déchiffrer le visage du Sphinx puisqu’il a été nourri à son ombre, qu’il a respiré son haleine et qu’il a senti le poids de son mystère incorporé pour jamais à ses conditions et humeurs. »

Je me contenterai de recopier quelques lignes du chapitre IV, entièrement consacré à l’hôpital de la Charité, que le maire Herriot vient de destiner à la pioche des démolisseurs :

« Un des plus vénérables hospices lyonnais est la Charité, celui qu’on va détruire pour édifier sur ses ruines un hôtel des postes. Les vandales prétextent que ces vieux bâtiments ne répondent plus aux formules modernes de l’hygiène. Tout au moins devrait-on en sauver les parties les plus belles, le dôme du clocher nécéssaire à la perspective de Bellecour, la chapelle, la cour d’entrée, les galeries et les cloîtres. La salle des archives, les merveilleuses boiseries de ses armoires seront transportées à l’Hôtel-Dieu, jusqu’au jour où l’Hôtel-Dieu lui-même sera exterminé. La Charité, l’Hôtel-Dieu, ces noms périmés sonnent mal aux oreilles des philanthropes laïcisateurs et des apôtres de la solidarité. » (2)

Il est mort en 1941, laissant ses Mémoires (sous-titrés Infortunes et fortune d'une génération), lesquels sont publiés en 1943. Son recueil de promenades dans les quartiers et rues du Lyon historique, recueil rêveur et érudit, demeure l’un des chefs d’œuvre du genre.

(1) Toutes les citations du billet sont tirées des Mémoires de Baumann, hormis la dernière.

(2) Emile Baumann, Lyon et le Lyonnais, 1934

11:11 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature, émile baumann, léon bloy, saint-saëns, de groux |

jeudi, 21 janvier 2010

Les jours de janvier

Les jours obscurs de janvier, que commence à grignoter la vorace et terrifiante luminosité du soleil, sont, de tous, les plus infiniment précieux.

23:38 Publié dans Des nuits et des jours... | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : janvier, hiver |

Lyon, mon pays (Henri Béraud)

(re)Voici un document rare. Exceptionnel : la voix d'Henri Béraud lisant son texte « Lyon, mon pays ». L'enregistrement, chez Columbia, date de 1928 et, grâce au succès de La Gerbe d'Or et du Flaneur Salarié, l'écrivain vit alors ses meilleures années. Il lance d'entrée un "Ici Lyon" tonitruant. Voici tout d'abord une photo du 78 tours où l'on peut lire « Lyon, mon pays, Propos de Henri Béraud sur Lyon et les chants ».

Le disque tourne : « Lyon sur le Rhône, Lyon les brumes, Lyon les canuts, Lyon la mystique, Lyon la gourmande, Lyon la pluvieuse, Lyon la cendrée. Parfaitement : c'est mon pays ! » Le phrasé est impeccable, la voix est encore jeune, le texte prononcé sans emphase, l'accent, malgré les r grasseyés, maîtrisé, le ton vif et soutenu : « Il faut s'attarder un peu pour comprendre la poésie de nos beaux soirs lyonnais, à l'heure où les cantiques de Fourvière s'enlacent à la chanson des métiers, tandis qu'un beau rayon suspend au-dessus des rues bleues les caresses de sa lumière mouillée » Pour en savoir plus sur Henri Béraud, cliquez ICI ;

pour écouter l'enregistrement, cliquez sur la flèchen au centre de la photo ci-dessous.

20:28 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (39) | Tags : béraud, littérature, lyon, enregistrement, mémoire |

mercredi, 20 janvier 2010

Jardin pédagogique

Mais lui, c’était très émouvant de le revoir.

Il y avait tous les autres, actifs autour du buffet, attendant Monsieur le Maire. Tous et toutes, empreints de la seule importance de cet instant et de la seule dignité de cet événement : qu’était-ce donc, au juste, ce qu’on inaugurait-là, ce square ? Il paraît qu’une rue ne peut changer de nom aussi facilement que ça, aussi facilement que la municipalité le souhaiterait. Cela, ce que l’adjoint à la culture expliquait, engloutissant en même temps une tranche de pâté aux olives et pour ça levant le double menton aussi haut que possible et entrouvrant le bec de faucon : trop de gens éventuels à indemniser, beaucoup trop (tampons des entreprises, cartes de visites et feuilles de papier en-tête de particuliers, plaques des médecins, des avocats) vous comprenez ? Et donc on préfère attribuer les noms nouveaux à l’un de ces squares, c’est plus simple. A l’un de ces ridicules petits squares, dont on récupère ça et là les quelques mètres carrés, à chaque fois qu’on abat un entrepôt ou une usine pour construire une résidence. Pendant un ou deux ans, on laisse le terrain s’aplanir et respirer un peu, les gosses du quartier jouer au ballon, les vieux planter quelques légumes, les chiens pisser, les familles pique niquer et les ados fumer par petits groupes en grattant mal leur guitare par ci, par là, ça qu’on appelle jardins pédagogiques : une trouvaille, non ? « Les vieux d’autrefois appelaient ça des terrains vagues, parce qu’ils ne savaient pas, comme Monsieur le Maire et son équipe actuelle, rentabiliser le langage», me souffle Josépha à l’oreille. Josépha rigole : « quelle connerie, qu’elle dit (elle balaie d’un geste de la paume qu’elle a grand ouverte les responsables d’associations, les personnalités locales, les badauds curieux, les journalistes, Monsieur l’Adjoint à la culture dont elle n’arrive décidément pas à articuler parfaitement le nom à consonance asiatique, quelques gosses - c’était plus simple, qu’elle murmure, quand on s’appelait tous Dupont-Durand hein ! Eh oui, mais un monde fait rien que de Dupont et de Durand, c’est pas un vrai monde, non ? ça date du temps où la terre n’était pas un jardin pédagogique) quelle connerie, quand même ! »

A présent que les quatre immeubles de la résidence vont être enfin livrés, fini de rigoler, en effet, les gosses de jouer au ballon, les vieux de planter des légumes, les chiens de pisser, les familles de pique-niquer et les ados de gratter (mal) la guitare : le jardin pédagogique va être transformé en un vrai square aménagé et bien achalandé en mobilier urbain – Et oui ! une héroïne de la Résistance, que voulez-vous ? ça contrebalancera avec l’abbé humanitaire de la dernière fois. Un coup les résistants, un autre coup l’action catholique, comme ça, y’a pas de problèmes sur la plaque des squares publics, « y’a pas de problèmes », rugit l’adjoint à la culture au bec de faucon en regardant sa montre et en enfournant dedans (le bec) du pâté aux olives. Il tarde bien, Monsieur le Maire !

Mais moi, Monsieur le Maire, qu’en avais-je à foutre, et de tous ces imbéciles ?

Lui seul, le revoir, c’était déjà très émouvant. Si seulement, l’aborder…

« Si quid est in me ingenii, judices… » Tous ces inconnus ne sont pas des juges. Encore que ! Cette impression que, pour un oui, pour un non, ils pourraient tout à coup facilement le devenir, et même en faire de très bons, et sans grand mal, avec un très grand plaisir même… Eux tous, épars dans ce jardin pédagogique, indifférents, alors que l’heure de midi approche. « S’il est en moi quelque talent… » Pourtant… Je le regarde. Il n’a que vieilli… Sa présence dans ce jardin que dans quelques minutes le maire qu’on attend va transformer d’un coup de baguette républicain en square, sa présence (comme la mienne sans doute) est le fruit d’un véritable hasard – ou plutôt, même, d’un tel enchaînement de hasards qu’il serait inutile de tenter de remonter jusqu’au premier d’entre eux. Mais l’ayant à présent bien reconnu, me revient en mémoire, comme si d’hier, seulement, j’en avais appris par cœur chaque mot, ce commencement de l’exorde du Pro Archia. Un trouble me traverse l’esprit à l’idée d’être interrogé – tous nos professeurs furent nos premiers juges, n’est-ce pas ? Et laissèrent en nous cette crainte mêlée du désir de briller, «quod sentio quam sit exiguum » …

C’est étonnant comme la parole des auteurs – et après tout il en est bien de Cicéron comme de n’importe quel autre - une fois réfugiée dans un repli de notre esprit, y demeure. Fous que nous sommes si souvent d’en douter ; les comédiens appellent cela le trac. Inutile, le trac, puisque parmi cette réunion d’olibrius, nous ne serons vraiment plus que deux à nous comprendre, plus que deux à la goûter.

O combien exigu, ce talent, je le sens bien, et cependant « aussi loin que mon esprit peut remonter dans le passé, et se rappeler le souvenir le plus éloigné de mon enfance, c’est lui que je vois, le premier, m'introduire et me guider dans l'étude des belles-lettres. » (1)

Il n’a que vieilli et moi, de même, qu’ai-je bien fait d’autre de tout ce temps, je veux dire de différent ? Voilà qu’un brouhaha à l’entrée du square annonce l’arrivée des officiels. C’est bien cela, cette longue voiture grise ne peut être que celle du maire, on la croirait manufacturée même pour cette inauguration du square Adelaïde F… tant elle se fond à merveille dans la plus vaste grisaille du midi de ce jour. Et c’est alors qu’à quelques mètres l’un de l’autre, il m’est venu cet élan, comme autrefois lever la main : ne seriez-vous pas Monsieur … ?

Le maire déjà est debout sur une estrade en bois. Etait-ce à cela, à cette reconnaissance, à ces retrouvailles, que devait servir son trop long discours ? On ne l’identifie bien, au fond, qu’à un éclat du regard, à un coin du sourire, cette passion commune des Lettres. Le discours du maire fut long, malhabile, empli de lieux commun, aussi éloigné de l’éloquence latine qu’il l’était, lui, de Cicéron. Mais nous, comme si c’était pour jamais l’heure de la classe, dans ce jardin devenu square et qui n’avait plus rien de pédagogique, nous nous récitions les périodes de l’autre, avec une sorte d’avidité goulue : « Etenim omnes artes quae ad humanitatem pertinent, habent quoddam commune vinculum, et quasi cognatione quadam inter se continentur. » (1)

Et de cela, alors que tous avaient quitté le site, dans un bar quelconque de ce faubourg somme toute fort triste, comment pourrions-nous jamais cessé de rire ?

(1)En effet, tous les arts qui ont pour but la culture de l'esprit sont unis entra eux par un lien commun et par une espèce de parenté étroite.

20:02 Publié dans Des nouvelles et des romans | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : jardin pédagogique, pro archia, littérature, nouvelles et textes brefs |