lundi, 23 novembre 2009

L'énigme du pélerin

Comment raccourcir une bûche sans la blesser ? C’est Toukârâm (1598-1650), le pèlerin de Pandharpour, qui posa cette énigme à l’un de ces apprentis sillonnant le Deccan, qui voulait être dévot. Toukârâm a vécu au cœur du pays marathe, une vie de boutiquier illettré des plus humbles, puisqu’il appartenait à la dernière caste, celle des choudras. C’est donc oralement que se transmirent ses psaumes que la collection « Connaissance de l’orient », chez Gallimard Unesco, édita en 1989.

Il m’a toujours plu de penser que le yogi Toukârâm, pèlerin du cœur inspiré qui écrivit

« Tu te crois passé maître

Si tu peux réciter tous les vieux textes !

La réponse au « qui suis-je ? »tu ne la connais pas… »

fut aussi le contemporain du Descartes, philosophe du cogito ergo sum et du discours de la méthode.

La méthode de Toukârâm ? Aller aux pieds des saints… « Que je sois, Seigneur, petit caillou, grosse pierre ou poussière sur la route de Pandharpour, pour être foulé par les pieds des saints » : telle est le cœur de sa mystique ; car se mettre sous les pieds des saints, juste au-dessous, se livrer totalement à eux, c’est se démettre de l’encombrant sentiment de soi par lequel se perd toute paix.

Comment donc raccourcir une bûche sans la blesser ?

En la plaçant devant une plus grande, tout simplement : Aux pieds des saints, la dévotion.

En son pays, Toukârâm a donné lieu, bien sûr, à une légende, presque à un culte. Namdev, Kabir, Mira, Eknâth : J’ai toujours ressenti pour la poésie sikh, la sagesse alliée à l’esprit d’enfance qu’elle sait conserver, une admiration intime. Voici le cent-unième psaume de Toukâ, celui par lequel se clôt le recueil, traduction sans aucun doute approximative :

Toi, tu prends forme ;

moi, je renais sans cesse,

tous deux à la poursuite de l’union.

Ma joie, ton corps,

Tes délices, ma présence.

Je te donne visage

Tu me rends infini.

Nous deux, un seul corps,

Un nouvel être est né,

Le Toi-moi, le Moi-toi.

Entre nous plus de différences,

Moi Toi, Toi Toukâ.

09:35 Publié dans Des poèmes | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : toukaram, psaumes du pélerin, poésie |

dimanche, 22 novembre 2009

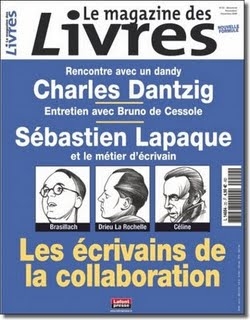

Les talents fourvoyés de la collaboration

Décidément, il y a de multiples raisons de mettre son nez dans ce numéro 20 du Magazine des livres. Et si l’on se promène de blog en blog, on en retrouve un certain nombre :

- Un article nourri de Feuilly sur la traduction par Marie Darrieussecq des recueils Tristes et Pontiques d’Ovide.

- Une analyse très circonstanciée du roman de Stéphane Beau Le Coffret, signée par Marc Villemain.

- Un papier d’Eric Poindron sur les auteurs oubliés

- Un entretien de Bartleby avec Brian Evenson

- Un papier de Jean Jacques Nuel sur la revue Les moments littéraires.

Bref, que du beau monde.

Et puis fait rare ô combien ! page 14, quelques lignes sur Henri Béraud dans le dossier de Frédéric Saenen sur « Les talents fourvoyés de la collaboration littéraire » qui bien sûr, ne pouvaient me laisser tout à fait indifférent.

Car ce qu'on y lit est à la fois juste et très insuffisant.

Juste, car on y reconnait de façon claire le fait que le procès de Béraud ne fut qu’un règlement de comptes ; que Béraud était en effet « plus anglophobe qu’antisémite » que l’instruction faite à la hâte « fut mal montée de bout en bout » que « les auditions confinent au surréalisme » et que le tout ne fut qu’une « pantalonnade inique et grotesque »

Juste enfin car si on entend par «pamphlétaire pur jus» pamphlétaire de génie, l'appelation est on ne peut plus adequate.

Insuffisant, pourtant, car le tort qui a été fait et à l’homme et à l’œuvre par ce procès bâclé n’est pas assez dénoncé.

Voici un témoignage de Pierre Galtier Boissière à ce sujet :

« Visite à Henri Béraud, à l’île de Ré.

Gracié, après avoir trainé le boulet des condamnés à mort pendant quinze jours Béraud, condamné au bagne à vie, connut les horreurs, à Poissy, où les gardes-chiourmes le trainèrent, nu, dans la neige, et où le molestaient les « droit commun », escrocs, casseurs et maquereaux, tous d’un tricolorisme éclatant. Le 7 janvier son transfert au pénitencier Ars-en-Ré, dans cette ile qu’il avait habitée et aimée pendant vingt ans, apporta au condamné, grâce à un directeur humain, une sérieuse amélioration de régime. Mais pendant six ans la maladie s’acharna sur le malheureux que terrassèrent trois attaques successives. A la troisième le gouvernement, persuadé qu’il allait trépasser, accorda une grâce médicale et le fit transporter aux « Trois Bicoques » où sa femme Germaine habitait depuis plusieurs années, ravitaillant et soutenant son forçat avec un dévouement extraordinaire. Béraud devait survivre huit ans.

Jusqu’en 47, je lançai dans l’Intransigeant une campagne sur « L’hypocrisie de l’épuration » pour demander la libération, entre autres, d’Henri Béraud. En mars 53, Béraud m’écrivit qu’il voulait revoir, avant de mourir, son vieux copain de 1918 ; un obligeant ami s’offrit à me conduire.

Je n’avais pas vu Henri depuis vingt ans. Je fus épouvanté. Des bouquins à portée de son lit voulaient faire croire qu’il lisait encore ; mais le malheureux ne pouvait plus écrire de sa bonne main que guidée par celle de sa femme. Ses cordes vocales ayant été touchées il parlait d’une lamentable petite voix enfantine ; il n’était pas exactement gâteux, mais le champ de sa conscience était considérablement rétréci et sa mémoire ne remontait pas au-delà de son emprisonnement. « Demande à Germaine », murmurait-il, très las.

Voilà ce qui six de bagne ont fait de l’étourdissant causeur, du prestigieux écrivain, de l’intrépide reporter, du si attachant flâneur salarié : un mort-vivant. » (1)

Si on ne peut réparer le tort fait à l'homme, du moins peut-on exiger et faire en sorte que l’œuvre sorte de cet enfer sinistre dans lequel la maintient depuis des années le silence des éditeurs et des universitaires. Comment ? En la lisant. En parlant d’elle. A ce propos, il faut reconnaitre que cette appellation de «pamphlétaire pur jus » est bien insuffisante et ne fait qu’entretenir une image fausse et convenue. Béraud fut pamphlétaire comme il fut journaliste, pour vivre, dirions-nous aujourd’hui. Son œuvre romanesque et autobiographique existe, en marge de ses pamphlets. Le pamphlétaire pur jus s’y révèle un lyrique pur jus tout autant qu’un romancier pur jus ; bref, le réduire à n’être que pamphlétaire, c’est réduire Hugo à Napoléon le Petit ou Chateaubriand au De Bonaparte et des Bourbons.

Ceux qui ont eu la chance de mettre un peu le nez dans ladite œuvre savent de quoi je parle :

« Combien de fois, posant ma plume, m’est-il arrivé de penser longuement à ces jours lointains où j’aurais voulu vivre ? Seul avec moi-même, je m’amuse à les recréer tels que je les imagine, et c’est avec tant de foi, un plaisir si passionné que, bien souvent, j’y crois vivre, en effet. C’est une féerie que je m’offre, en spectateur nocturne et solitaire. La grande chambre, où j’écris, voit bientôt ses ombres remplies d’hôtes inconnus et fantasques, des perspectives cavalières, d’édifices en décor, de véhicules surannés. Reconstruire ainsi le passé, avec une imagination qui n’est sans doute qu’une mémoire, se laisser enchanter, voyager dans le temps, accueillir ces images qui naissent et s’effacent, se pencher, l’oreille tendue vers un son lointain, vivre autrefois, c’est mon opium. »

Ces lignes se trouvent dans la dédicace de Béraud à Pierre Brisson, au début de Quatorze Juillet (1929).

Il faut à ce point citer cette phrase de de Gaulle (avril 1946) à propos de ces «Les talents fourvoyés de la collaboration littéraire » dont nous entretient le magazine des livres de ce mois, phrase qui se passe de commentaires : « L’intellectuel Maurras n’était pas n’importe qui, ni Brasillach, ni Béraud. Encore Béraud n’eut-il pas de rapports avec les Allemands. Mais il était contre moi. »

Et pour clore ce douloureux chapitre, comme le rapporte Jean Butin dans l’autobiographie de cet écrivain à redécouvrir par tous d’urgence, un jour, de Gaulle fut interpellé à l’Assemblée Consultative par un socialiste qui lui reprocha d’avoir gracié Béraud ( !). De Gaulle le cloua à son banc d’un ton sans réplique : « C’est une histoire entre ma conscience et moi. J’en suis seul juge »

(1) Jean Galtier-Boissière Mémoires d’un Parisien, La table ronde, tome III (1963)

(2) Jean Butin, Henri Béraud, sa longue marche de la gerbe d’or au pain noir, Horwath, 1979

00:40 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : magazine littéraire, collaboration, littérature, henri béraud |

samedi, 21 novembre 2009

De Gré à Gré

La compagnie Le Chien Jaune présente dans le cadre du Novembre des Canuts une création de Valérie Zipper (écriture et mise en scène). Le contenu de la pièce est extrêmement riche puisqu’il s’agit de raconter au spectateur novice toute l’histoire du Conseil des Prudhommes, né à Lyon le 18 mars 1806 par la volonté de Napoléon, lequel prit bien soin – comme on nous le rappelle avec humour – de réserver un siège de plus aux marchands-fabricants (on dirait à présent les patrons) qu’aux chefs d’ateliers (l’équivalent des ouvriers). L’histoire du Conseil des prudhommes est riche mais complexe, intéressante mais austère et souvent douloureuse : la nécessité d’un tarif remettant en cause le vieux rapport de vente dit « de gré à gré » commença à se faire sentir dans la Fabrique lyonnaise dès le milieu du dix-huitième siècle; dans la foulée de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, les ouvriers tisseurs de Lyon commencèrent donc à réfléchir à une nouvelle façon de vivre et travailler dans la Fabrique : pour structurer le projet, les numéros passionnés et passionnants de l’Echo de la Fabrique, le journal des chefs d’ateliers de 1831 à 1835, que Ludovic Frobert et l’ENS ont heureusement mis en ligne, et auxquels l’écriture de la pièce reste fidèle en en citant de larges extraits. On voit bien l’écueil contre lequel le caractère didactique que ce spectacle revendique aurait pu l’emmener se fracasser, sans l’attention expérimentée de Valérie Zipper au rythme, à la mise en plateau et à la direction d’acteurs.

L’alternance des séquences, tout d’abord, grâce au jeu souvent distancié et souvent contrasté des comediens, qui tour à tour se font employés et employeurs, gens humbles et politiques roués, et donc juges et jugés. Ils nous entrainent l’espace d’un tableau tantôt dans une leçon, tantôt dans un sketch et tantôt dans un mini-drame. Avec une parfaite maitrise : la leçon n'est jamais ennuyeuse, le sketch jamais vulgaire, le drame jamais mélo.

La mise en plateau qui, dès la première image, utilise aussi bien la verticalité que la profondeur et ménage un jeu de théâtre dans le théâtre avec un va-et-vient entre de multiples époques (on se promène ainsi du dix-huitième au vingt-et-unième siècle sans vraiment voir le temps passer).

La direction d’acteurs, enfin, dont le résultat sonne juste. Le dialogue entre les époques ainsi que celui avec la salle sont portés par cinq comédiens qui ne se ménagent pas et déploient la bonne amplitude de registres, du sérieux au comique, au cocasse parfois. Et c’est ainsi que ce spectacle toujours sur le fil réussit son pari ; un pari moliéresque qui fut, en d’autres temps, celui de la fable et de la comédie : plaire et instruire

On souhaite donc à ce spectacle une vie après l’événementiel du novembre des canuts.

De Gré à Gré

Par la Cie du Chien Jaune

Ecriture et mise en scène : Valérie Zipper

Avec Alizée Bingöllü, Cyrille Cagnasso, Emilie Canonge, Denis Déon, Gilles Fisseau

Dernière représentation :

dimanche 22 novembre à 18 heures, salle Paul Garcin (Impasse Flesselles – Lyon 1er)

13:37 Publié dans Des pièces de théâtre | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : le chien jaune, de gré à gré, théâtre, valérie zipper, novembre des canuts, conseil des prudhommes |

vendredi, 20 novembre 2009

C'est une vraie question ...

Comment peut-on raccourcir une bûche sans la blesser ?

15:33 Publié dans Sur le vif | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : fendre une bûche, bucheron, devinette |

jeudi, 19 novembre 2009

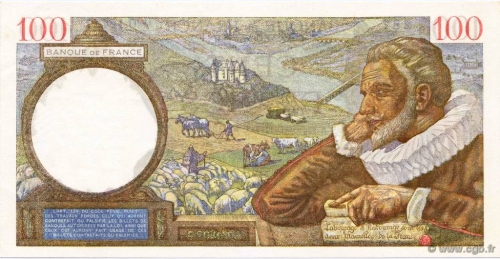

La mode était aux fraises

Celui que j’ai sous les yeux est tout déconfit. Un morceau de scotch, à présent jauni, lui redonna naguère un corps entier. Rogné, fendillé, les coins pliés - pauvre hère ! Je doute qu’un collectionneur m’en concéderait plus d'un liard, ce cent francs Sully demeurant l’un des billets les plus communs sur le marché. Quant à la Banque de France elle-même... Il m’est souvent arrivé de tailler le bout de gras à propos de ces vieux francs démonétisés, images d'un siècle à présent autre, si autre. On m'évoquait à chaque fois, l'oeil comme retombant en enfance, quelque vieux tiroir à la campagne où il s'en trouvait, croyait-on, dans un coin d'un certain garage, ou bien chez une tante - la prochaine fois qu'on ira la voir... .Immanquablement, quelques jours plus tard, dans leur trésor aussi précieux que dérisoire se trouvaient, quelques cent francs Sully…

- Tu crois que ... ?

L’étude de ce billet fut confiée en 1933 au peintre Lucien Jonas. Le filigrane choisi fut celui qui avait déjà été utilisé pour le cent francs 1906, encore en cours de circulation : profils superposés du vieux ménage de Cérès et Mercure, fertilité des moissons et prospérité du commerce incarnant les deux sources les plus fiables de revenus. Mais les maquettes présentées au Conseil Général de la Banque de France par Lucien Jonas avaient soulevées quelques critiques à l’époque et l’émission du billet fut suspendue jusqu’en mai 1939, date de sa première émission. Il fut imprimé jusqu’en 1942. En raison de probables disparitions massives, on lui préféra alors le cent francs Descartes.

Au recto on voit une femme en péplum, appuyée du bras droit sur un sceptre et tendant du bras gauche une couronne de roses et de raisins que soutient un enfant à l'épaule ronde et nue. Cette couronne sert de cadre au filigrane. Derrière les deux personnages, une vue à vol d’oiseau du centre de Paris, Notre Dame en son centre. Le 16 janvier de cette année 1933, Jean Mermoz et un équipage de 5 membres avaient effectué, à bord du Type 70 Arc en ciel, un vol sans escale entre Saint-Louis (Sénégal) et Natal (Brésil) en 14 h 27 mn. Le mois suivant, les Britanniques Gayford et Nicholetts effectuaient le premier vol sans escale entre la Grande Bretagne (Cranwell) et l'Afrique du sud (Walvis Bay) en 57 heures et 25 minutes. En juillet, le premier tour du monde solo était réussi par Wiley Post (lequel devait s’abîmer en vol deux ans plus tard) sur monoplan Lockheed et 7 jours 18 h et 49 mn. Et le 30 août naissait une certaine Compagnie Air France. Ceci explique-t-il cela ?

L’engouement pour les tout récents maîtres du ciel était alors réel. Aussi, cette vue aérienne de Paris, qui confèrait à la vignette une modernité indéniable par rapport aux coupures précédentes, fut-elle appréciée en son temps.

Sur l’autre face le pensif Sully. Derrière lui se distingue, au milieu des champs, le village de Sully-sur-Loire et son château. L’œil est vif, bleu, déterminé. La barbe poivre et sel. La fraise – ah la fraise aux godrons immaculés est admirable ! Que n’avons-nous plus le loisir de déambuler, tels Sully ou Montaigne, le cou ainsi ceint d’un tel ornement ! De cette fraise si caractéristique, Pierre de l'Estoile, décrivant les jeunes gens du temps à la mode, écrivit :

- leurs fraises de chemises de toile d'atour empesées et longues de demi-pied de façon qu'à voir leur tête par-dessus leur fraise, il semblait que ce fût le chef de Saint-Jean dans un plat... (1)

19:51 Publié dans Les Anciens Francs | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : billets français, cent francs sully |

mercredi, 18 novembre 2009

Louis XIV et le petit vin d'Alicante

Saint-Simon rapporte que peu avant de mourir, le mercredi 28 août 1715, Louis XIV « fit le matin une amitié à Mme de Maintenon qui ne lui plut guère, et à laquelle elle ne répondit pas un mot. Il lui dit que ce qui la consolait de la quitter était l’espérance, à l’âge où elle était, qu’ils se rejoindraient bientôt ». Dans la minutie et le souci du détail que le duc met à sa narration des derniers instants du monarque, se respire un arôme qui m’a toujours fasciné. On sent qu’il prend plaisir à écrire ce lent chemin du vieux monarque vers une extinction définitive, et que cette jouissance extrême ressemble à celle de lui avoir survécu.

Dans l’insignifiance et la précision d’une phrase comme : « On donna donc au Roi dix gouttes de cet élixir dans du vin d’Alicante sur les onze heures du matin », par exemple, n’entendez-vous pas le grand silence de la chambre de Saint-Simon, et comme son écriture devait occuper l’espace de cette chambre, et casser l’ennui profond dans lequel son esprit se trouvait ? Le long récit de l’agonie du monarque dut être sous sa plume, au sens propre, un divertissement. Un réel divertissement. Le seul possible, probablement, durant cette semaine qui alla de ce lundi 26 août où Louis XIV se sut condamné au dimanche 1er septembre à huit heures et quart du matin, où il expira.

Le 29 août, « le Roi mangea deux petits biscuits dans un peu de vin d’Alicante avec une sorte d’appétit » note le scrupuleux mémorialiste. Saint-Simon se met bien sûr en scène lui-même à l’occasion de l’événement, notamment en exagérant l’importance de son action politique auprès du futur Régent et du Conseil qui l’institua. C’est le propre du genre, et Chateaubriand retiendra la leçon. Raconter la vie des grands c’est déjà être grand soi-même. Raconter leur mort, c’est les dépasser.

« Le samedi 31 août, la nuit et la journée furent détestables. Il n’y eut que de très rares et de courts instants de connaissance. La gangrène avait gagné le genou et toute la cuisse » Il prête au vieux monarque des dernières paroles religieuses « O mon Dieu venez à mon aide, hâtez-vous de me secourir » Il est d’ailleurs le seul, parmi les rapporteurs de l’événement, à placer de tels propos dans la bouche de Louis.

Avec une joie morbide, les mémoires de Saint-Simon fouillent ensuite le corps anéanti de Louis XIV, s’attarde sur les transferts de ses entrailles à Notre-Dame et de son cœur à l’église Saint-Louis des Jésuites de la rue Saint-Antoine. Selon la relation de l’Arsenal, le cortège comprenait deux carrosses (trois selon Buvat) ils étaient escortés de vingt pages portant des flambeaux, de trente gardes du roi, vingt valets de pied et trente suisses. Cela devient chez Saint-Simon : « Le vendredi 6 septembre, le cardinal de Rohan porta le cœur aux Grands-Jésuites avec très peu d’accompagnement et de pompe. Outre le service purement nécessaire, on remarqua qu’il ne se trouva pas six personnes de la cour aux Jésuites à cette cérémonie. »

Ayant lié en quelque sorte sa postérité littéraire au détail de cette longue agonie, il glisse en quelques lignes sur les cérémonies religieuses. Celles du vendredi 25 octobre à Saint-Denis tout d’abord « où tout se passa dans une confusion si grande et d’une manière si éloignée de celles de Louis XIII, d’Henri IV et de tous ses prédécesseurs, que je m’en épargnerai le récit » ; celle de Notre-Dame ensuite, relatées en quelques lignes : « On fit le 28 novembre les obsèques solennelles du feu Roi à Notre-Dame avec les cérémonies. Maboul évêque d’Alet, y prononça l’oraison funèbre. Le cardinal de Noailles y officia, et donna à l’archevêché un grand repas aux trois princes du deuil, qui furent les mêmes qu’à Saint-Denis, et à beaucoup de gens de la Cour. »

PS. Ce billet a dû naître par association (surperposition) d'idées, parce que j'ai dû lire en fin d'après-midi qu'un acteur qui avait joué deux fois le rôle de Louis XIV s'était tué dans le tunnel de Saint-Cloud, au volant de sa voiture. Le château de Saint-Cloud, propriété de Monsieur, frère de Louis XIV, accueillit plusieurs fois Louis XIV, notamment lors des fêtes d'octobre 1678. C'est dans ce château que mourut la célèbre Henriette d'Angleterre dont Bossuet prononça l'oraison funèbre.

06:08 Publié dans Là où la paix réside | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : mémoires de saint-simon, littérature |

mardi, 17 novembre 2009

Quand Musulin arrivera à ses fins

Le convoyeur s’est rendu, ça y est disent les braves gens, le convoyeur a mis fin à sa cavale, etc.… Les journaux du jour, emplis de la nouvelle : « il avait l’air assez bizarre » aurait confié une source. Du coup sur la Toile, tous ceux qui l’ont adulé commencent à le brûler. C’est vraiment avoir la vue courte, je vous dis. Car Toni Musulin est tout sauf un pauvre type. Tout sauf ça.

Revenir d’abord, sur le casse du siècle qui, justement, eut ceci de paradoxal de ne pas être un casse, mais juste un hold-up (on aurait envie de dire un emprunt). Le 5 novembre, Toni se tire et largue, ce-faisant, une existence de bourrin, sa vie de con de convoyeur de fonds, comme aurait chanté en son temps le magnifique Bourvil ou le non-moins espiègle Bobby Lapointe. Il se tire, sans dommage irréparable puisque-il ne risque guère plus que trois ans de prison. « Il n’a fait de mal à personne » comme le proclame déjà sur les ondes son astucieuse ex-compagne. A partir de ce jour la notoriété est vite acquise, car Toni le malin sait bien qu’il vient de réaliser là le rêve du beauf quelconque comme le Villeurbanne et son petit logement avec lequel il vient de rompre (et qu’il a soigneusement vidé) en abrite, par millions (Villeurbanne étant, comme Vaise ou Noisy le sec, une métaphore…).

Voici donc notre Toni en cavale qui se paye le luxe inouï et presque scandaleux de larguer derrière lui comme si, après tout, ce n’était que du papier, quelques 9 millions d’euros qu’on retrouve, mal planqués, dans un garage dans un garage. Du travail d'amateur, commence à rugir l'opinion en regagnant sa case à Villeurbanne ou Noisy le Sec. Du travail de toccard, tout en se disant que les 2 millions qui restent après tout manquent quand même un peu à leur comptes à banque pour payer les jouets des gosses à Noël et les vacances avec Bobonne en juillet. Oui, car l'opinion est de plus en plus juilletiste. Un amateur, donc, mais encore hors-du-commun…

C’est là que la grandeur de Toni mérite qu’on l’examine de plus près.

Car il aurait pu devenir un parrain médiocre, en effet. S’entourer de jolies nanas à beaux culs et cervelles de moineaux, comme on en voit dans les romans de San Antonio et les films de James Bond. Blanchir son argent en quelques paradis fiscaux et se la couler, comme disent les cons, douce... C’est oublier qu’il est, tous les articles qui lui sont consacrés le répètent à l’envi, d’une humeur taciturne, étrange, un solitaire… Il sait bien que même blanchi, l'argent n'est jamais propre. Avec le paquet de biftons qu'il a transportés en dix ans de bons et loyaux service à sa putain de banque, sûr qu'il l'a compris, ça. Moi, je vous le dis depuis le début, Toni est vraiment un gars bien. Alors que fait-il ? Il se rend de lui-même à la police. Histoire de rester un sujet. Car ça peut encore servir.

Une vie de milliardaire, traqué par toute la flicaille du monde, avec des cervelles de moineaux à ses pieds et des tas de précautions à prendre en permanence pour pas se faire trahir par ses meilleurs poteaux, il n’en veut pas. Trop d’emmerdes et surtout pas assez de liberté. Une romance déjà faite. Toni a compris que l’argent qui fait rêver les cons qui se pressent sur le Champ de Mars le samedi n’est plus une valeur véritable. La preuve : voir comment on le distribue aux footballeurs…

Toni, y’a rien à faire, est un vrai héros paradoxal. L’argent des imbéciles et le rêve commun qui va avec ne l’intéressent plus. Il choisit Monaco pour se rendre, grand seigneur. On l’escorte jusqu’à la « frontière » pour lui passer les menottes. Mes hommages à la famille du Prince et Au revoir.

Trois ans de tôle qu’il risque... C'est vite passé ! Aux frais du contribuable que vous êtes, en plus. Dans des prisons bien chauffées et bien équipées, mieux que le petit appart' à Villeurbanne si ça se peut. Plutôt que de se faire chier à trimballer nos sales biftons d’un dépôt à un autre, au risque de se faire trouer la peau par un truand banal, je vais vous dire ce qu’il va faire, dorénavant, ce gars qui a tout compris de la société de lampistes qui est la nôtre. Il va écrire un petit récit qui romance l’inoubliable cavale qu’il vient de s’offrir. Quand on l’aura un peu oublié, il le sortira, son récit, avec la complicité de quelque éditeur opportuniste et enthousiaste. Passage chez Ruquier ou son successeur, signatures de Fnac en Fnac, vous verrez. Contrat avec un producteur à la clé. Tournage dans la foulée avec un Alexandre Dujardin anglo-saxon et quelques starlettes pour jouer les cervelles de moineaux in situ.

Un de ces quatre, vous le retrouverez en train d'empocher des illustres académies littéraires du pays un Goncourt ou un Renaudot, comme Diaye ou Beigbegger, ou une Palme d’Or comme Bégaudeau. Mieux, de la paluche de Sarkozy ou d'un quelconque successeur une Légion d’Honneur, comme Dany Boom et, pourquoi pas, tout encravaté à Stockholm, un Nobel comme Le Clezio. J’attends son discours avec impatience.

Car ce taciturne- là, je vous le dis, il a tout compris de ce qu'est la réelle valeur dans la société du spectacle. Et comment dealer avec.

Alors moi je le dis à nouveau : Chapeau Toni …

19:49 Publié dans Des inconnus illustres | Lien permanent | Commentaires (15) | Tags : toni musulin, actualité, littérature, monaco, légion d'honneur |

lundi, 16 novembre 2009

Charles Clément, canut de Lyon

Les Dossiers de l’écran, vous vous souvenez ? L'émission passait le mercredi soir (de mémoire) et comprenait un film à thème, suivi d'un débat. Par l'intermédiaire du standard "SVP", les téléspectateurs posaient des questions que collectait le sieur Guy Darbois. Mercredi prochain, au CIFA, une occasion unique (parlons un peu comme la pub') se présente à vous de retrouver cette ambiance incomparable : tout d'abord le générique solennel à vous donner des sueurs froides, ensuite la balafre au menton d'Armand Jammot, les engueulades et les provos des invités sur le plateau. Avec en prime, sur cette video empruntée à You Tube, un long plan sur Michel Lancelot en train de fumer sa clope, narquois, et une engueulade Marchais/ Jospin sur le thème de lequel de nous deux est resté le plus proche des ouvriers ...

Après-demain mercredi, en effet, au CIFA Saint-Denis à 20h30, l'Association l'Esprit Canut vous invite à découvrir ou à revoir un téléfilm de Roger Kahane écrit il y a tout juste trente ans par Jean Dominique de la Rochefoucault et diffusé sur Antenne 2 en 1979 dans le cadre de cette émission. Il s'agit de Charles Clément, Canut de Lyon, avec Avec André Weber (Charles Clément), Jean Lanier (Bouvier Dumolard), Robert Etcheverry (Fulchiron), Jacques Monnond, Louis Lyonnet, Roger jacquet, André Sanfratello, Maurice Deschamps…

Après-demain mercredi, en effet, au CIFA Saint-Denis à 20h30, l'Association l'Esprit Canut vous invite à découvrir ou à revoir un téléfilm de Roger Kahane écrit il y a tout juste trente ans par Jean Dominique de la Rochefoucault et diffusé sur Antenne 2 en 1979 dans le cadre de cette émission. Il s'agit de Charles Clément, Canut de Lyon, avec Avec André Weber (Charles Clément), Jean Lanier (Bouvier Dumolard), Robert Etcheverry (Fulchiron), Jacques Monnond, Louis Lyonnet, Roger jacquet, André Sanfratello, Maurice Deschamps…

Le film sera suivi, bien sûr, par la projection du débat servi dans son jus de l’époque. Occasion de retrouver un certain rythme et, peut-être aussi, une certaine complexité de pensée.

Parmi les participants au débat, on retrouvera avec plaisir, parmi d'autres, deux personnalités récemment disparues, Georges Mattelon et Maurice Moisonnier. Le prix d'entrée est de 5 euros. Venez nombreux. Nombreuses. Avec vos copains. Copines. Il faut remplir la salle.

07:41 Publié dans Bouffez du Lyon | Lien permanent | Commentaires (13) | Tags : armand jammot, esprit canut, charles clément, cifa saint-denis |

dimanche, 15 novembre 2009

Chronique de Séfiradis, de l'argent qui tombe du ciel et de la cantatrice chauve

Le canular d’Orson Welles, en octobre 38 avait provoqué un mouvement de panique tel qu’entre les jambes cassées, les fausses couches, et les accidents sur les routes, l’acteur avait dû verser 200.000 dollars de dommages et intérêts à tous les naïfs qui avaient cru à la réalité du débarquement, par lui annoncé sur les ondes, des martiens. Terrible leçon, que de prendre conscience de la connerie de ses contemporains et de ce que coûte le fait de jouer avec.

Jouer avec la connerie des imbéciles porte dorénavant un nom : opération de marketing : n’est-ce pas par ces termes que la société de droit belge Rentabiliweb justifie ce qu’en d’autres temps on aurait appelé un canular ? faire se déplacer plus de 7000 cynico-candides jusqu’au pied de la tour Eiffel, dans l’espoir d’une douche de billets… On le savait me direz-vous depuis longtemps que le dressage des imbéciles et l’art du marketing avaient des points communs, mais à ce point !

-So curious, aurait dit, en câlinant l’une des mèches argentées qui tombaient sur son front, une romancière des années vingt, en contemplant le spectacle de tous ces abrutis, dépités de n’avoir pas eu leur ration annoncée de billets, en train de caillasser, pour se venger, bus et vitrines. Car c’est bien connu, l’argent, ça tombe du ciel, et le droit à la connerie est désormais si inaltérable qu’il est le premier des droits de l’homme.

Un peu plus tard, on retrouverait notre très british observatrice dans un sofa moelleux. Un chat nommé Séfiradis se loverait sur ses genoux. Elle se saisirait négligemment d’un journal et lirait :

« Samedi après-midi, dans le bourg Dommary-Baroncourt de 850 habitants, le maire ceint de son écharpe a posé la question rituelle à Magali. Elle a dit « Oui » (…) A coté d'elle, un grand portrait de Jonathan, posé sur un chevalet. La jeune femme de 25 ans qui souhaitait épouser à titre posthume son fiancé décédé il y a un an dans un accident a vu son rêve exhaussé : elle s’est mariée avec Jonathan, mort en 2008. »

Elle se tournerait alors vers son mari : Oh look, look, so curious…

Son mari s’approcherait par-dessus son épaule et dirait en faisant claquer sa langue : « Non, ce n’est pas le feuilleton de la Chronique de Paris. Une femme épouse un mort, c’est désormais la re-a-li-té d’un fait-divers

-Oh ! Wonderful ! Comme dans un conte de Lewis Caroll

-Yes darling ! »

Puis se saisissant d’une paire de jumelles de théâtre, tous deux retourneraient à la fenêtre de leur hôtel, pour assister à la fin du caillassage sur le Champ de Mars.

Le travestissement, l’usurpation, le canular, font désormais partie intégrante de ce que, si distanciés de la nature, nous nommons le réel. Quel talentueux peintre a-t-il au juste réalisé le tableau des Onze qui trône au Louvre ? Valéry Giscard d’Estaing ne siège-t-il pas à l’Académie Française ? Et Bernard Pivot au Goncourt ? Dany Boom ne vient-il pas d’être fait Chevalier de la Légion d’Honneur ? Carla Bruni n’est-elle pas première dame de France ? Ou Mireille Mathieu ? On s’y perd. N’est-ce pas le but secret de ce fameux métissage des cultures dont on nous rebat les oreilles ? Après tout, pourquoi un jeune Blanc n’aurait-il pas le droit d’avoir des cheveux comme Yannick Noah et une jeune Noire des mèches à la Marylin ? Si c’est leur choix ? Leur goût ? Après tout, pourquoi l’argent ne tomberait-il pas du ciel, et pourquoi n’aurait-on pas le droit – nom de Dieu – d’épouser des morts ? Séfiradis ronronne sur les genoux de sa maitresse. Mr Smith fait à nouveau claquer la langue : « Cependant, la soupe était peut-être un peu trop salée. Elle avait plus de sel que toi. Ah, ah, ah » :

« La civilisation actuelle décomposée ne passe pas par la Barbarie ; elle se perd en elle-même ; le vase qui la contient n’a pas versé la liqueur dans un autre vase ; c’est le vase qui est brisé et la liqueur répandue. »

Je vous laisse en compagnie de ce constat déjà ancien. Celui qui trouve le nom de son auteur a gagné tout l’argent qui tombera demain du ciel.

Et c'est ansi qu'Alexandre est grand

17:22 Publié dans Aventures post-mortem de la langue française | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : vialatte, rentabiliweb, dommary-baroncourt, littérature |