vendredi, 24 décembre 2010

Le Noël du Satinaire

Je pinsavo mo cotaire

Quand la minay a souna

Com’in bravo satinaire

J’ayen fini ma jorna

Quand Michi, notron aprinti

Sauti n a bas de son meti,

Coran come un ecervela

Laissi son corse a marqua

La première strophe place le contexte chez les satinaires (fabricants de satin) entre un maître (Dufour) et son apprenti Michel : « Je pansais mes cautères quand minuit a sonné. Comme un honnête satinaire j’avais fini ma journée, quand Michel, notre apprenti sauta en-bas de son métier, courant comme un écervelé, laissa sa pièce en cours non marquée. »

Je li disi : « Nigodaimo

On et-ai don que te va ?

-Je vouai uvri la liquairna

Per vair ce qu’i dion là-bas.

Accotà si vo n’aite sor :

I dion que var lo Jagobin

Y’a un infan tot divin

A partir de la deuxième débute un dialogue oral par lequel le conteur réactualise l’Evangile. Nigodème (nigaud que j’aime) est une interpellation courante qu’on retrouve dans beaucoup de Noël. Le Noël fait naître l’enfant aux Jacobins qui est alors le plus important couvent de la ville et qui fut vendu comme bien national pendant la Révolution et démoli vers la fin de l’Empire (ce qui permet de dater le texte vers le milieu du XVIIIème) : « Je lui dis : « Nigodème, où est-ce donc que tu vas ? -Je vais ouvrir la lucarne pour voir ce qu’on dit là-bas. Ecoutez donc, maître Dufour, écoutez si vous n’êtes pas sourd ; on dirait que vers les Jacobins, il y a un enfant tout divin. »

Y dion que c’est lo Messie

Qu’est venu pair nos sauva,

Et que la Viarge Marie

Cette nuit l’a infanta ».

J’u craie prou, Dufor u dit,

Car i ne vodrai pa manti ;

Dufor est un home de bien

Ce qu’i dit, il u sa bien.

Pas de difficultés de compréhension dans cette strophe, sinon le cinquième vers, dans lequel le narrateur reprend la parole : « Je le crois bien, lui dit Dufour ». La strophe suivante donne la parole à ce dernier : « femme n’es-tu pas prête, le dernier coup va sonner. Mets par-dessus ta cornette ta coiffe de taffetas. Demande donc à la Fanchon où elle a mis mon manchon. Bernadine, qu’as-tu fait de la clé de mon buffet » :

Fuma, n’ai-ce tu pas preta,

Le dari co va souna

Betta dessu ta cornetta

Ta coiffi de taffeta ;

Demina vaire à la Finchon

Ont elle a beta mon minchon.

Bernadina, qu’a-tu fait

De la clia de mon bufait ?

Les termes techniques se multiplient dans la strophe suivante, alors que le canut s’endimanche à la mode du petit bourgeois de son temps : habit canelle, cravate de cambrésine, chemise à dentelle, souliers de maroquin, perruque à trois talons, joli chapeau brodé. Un pain blanc à l’anis, une queue de mouton et un morceau d’échine ( « o du china ») en guise de réveillon ( « noutron dina ») que la servante doit faire cuire à l’étouffée (« bete in etuffaie »)

Bailla mon habit canella

Ma cravata de cambrin

Et ma chemis’a dintella

Mo solas de maroquin.

Te prendra din celi carton

Ma perruqua a très talon ;

Et pui te me vargetera

Mon joli chapiau broda

Lioda, bete in etuffaie

Cela cova de muton ;

Faie in sorte qu’ale saie

Couita quand je revindron ;

Puis te betra l’o du china

Qui sera pair noutron dina

Te prendra cheu lo bolangi

Ain grou pin blan à l’ani.

Nous voici « sans transition » dans la strophe suivante à l'intérieur de l'église durant la messe : les antagonismes de classe resurgissent lorsque le satinaire désigne à sa femme (« vait-u din cela chapella ») leur crevé de marchand accompagné de son épouse qui fait la belle au milieu du banc . « Ne disons pas de mal du prochain, notre marchand est assez bon chien : du moins s’il nous paye mal, il ne nous laisse pas chômer » conclut le canut ironiquement.

Vai-tu din cela chapella

Noutron creva de marchan ?

Sa fuma fai bian la bella

U milieu de celi ban !

Ne dion gin de ma du proochin !

Noutron marchan est prou bon chn :

Du moin s’y nous paye ma

Y nos laisse pas choma.

Le Noël s’achève par une strophe où il est fait allusion à un empereur, ce qui laisse à penser qu’elle fut rajoutée durant le Consulat, supposition renforcée par les mentions aux guerres avec l’Espagne et l’Angleterre : La prière traditionnelle à Saint-Joseph, patron de la bonne mort, clôt le texte.

Sainte Maria, de grâce

Pri par nos le Saigneur

Qu’avan que ceti an passe

No ayon un bon Amperor.

Que los Espagnos, los Anglais,

Fassaissiont vitemin la paix.

Que Saint-Joseph, votre mari,

Nos aidasse a bien muri.

11:35 Publié dans Bouffez du Lyon | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : noël, lyon, patois, llittérature, canut |

jeudi, 23 décembre 2010

Au brillant d'aujourd'hui

Quand le soir tombe, il m’arrive encore de tomber aussi

De laisser glisser mes yeux dans la pénombre

Et durant quelques heures de n’être plus

Un enfant de l’électricité parmi eux tous

Je croise fugace quelque aïeul intérieur

A ce seuil ancien et pérenne

Malgré le bruit des automobiles dans la rue

Et les foutues guirlandes qui font la ville

Je tombe aussi, je respire, j’hume

Une respiration qui n’est jamais certes assez profonde pour me porter d’un coup d’aile seul jusqu’à l’aube

Les pensées me retournent, elles sont aussi

Electriques, les pensées, pourtant

Ce qu’en leur silence au monde furent au soir les aïeux

J’en porte en moi la cicatrice

Comme la plaie salvatrice

De ma naissance inachevée

Au brillant d’aujourd’hui

18:32 Publié dans Des poèmes | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature, poésie, électricité |

mercredi, 22 décembre 2010

Fabricants d'entropie

Ce crédit, cette dette publique, cette crise,

Ces pauvres qui tendent la main dans la rue,

Là où les pères s’engorgèrent,

Les fils faillent.

La ruine des états, c’est

Pour longtemps, l’étranglement de la plupart,

Quand tout travail ne mène

Qu’à l’eau stagnante du quotidien

L’aube se veut rassérénant

D’avance le brûlant du midi

Mais chaque soir, plus trébuchante,

La nuit hostile s’annonce sèche.

C’est leur chair qu’on vole aux pays,

Leur histoire aux peuples,

Les organisateurs du naufrage :

Quelques barons au rire pincé, surnagent.

Ces quelques faiseurs d’entropie,

Ont la ride austère, la lèvre et le doigt secs

De qui exerce la statistique

Et ne perd jamais son pari.

10:14 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, poésie, dette publique, entropie |

mardi, 21 décembre 2010

Defense et illustration des oisivetés hivernales

Oisif proviendrait en ligne courbe du latin otium. Courbe, parce que comme beaucoup de mots de formation populaire, il fit un détour par la langue vulgate, ce latin machouillé médiéval, d’où en 1350 jaillit ouesif, lequel donna d’abord oiseux, puis, par changement de suffixe savant, oisif. Quand je lis chez Robert les définitions des deux mots, je me demande quelle connotation tinte le mieux à mon oreille :

Oiseux : « Qui ne sert à rien, ne mène à rien »

Oisif : « Qui est dépourvu d’occupation, n’exerce pas de profession ».

Le mieux n’est-il pas de ne mener à rien ?

De oisif est dérivé oisiveté, qui est l’état qu’on imagine d’une personne oisive (pas nécessairement oiseuse) C’est un mot qui ne s’emploie, semble-t-il, qu’au singulier (on dit crânement que l’oisiveté serait la mère de tous les vices). Le terme s'utilise également au pluriel, pour qualifier un genre littéraire des plus agréables à pratiquer, les Oisivétés.

Les Oisivetés sont des textes qui se reconnaissent au fait d'être nés sous la plume d’un oisif. Peut-être même d’un oiseux, puisque les textes, songes, récits en question ne mènent pas nécessairement à grand chose. Sénèque, en conseillant à Lucilius de ne mener d’otium que studieux, n’était guère éloigné de l’Oisiveté entendue comme telle. Montaigne non plus, qui dès le huitième de ses essais, évoqua des « terres oisives » et, causant de son esprit, déclara qu’il ne pouvait lui faire de plus grande faveur « que de le laisser en pleine oisiveté, s’entretenir soi-même, et s’arrêter et rasseoir en soi » L’oisiveté favorise le bon comme le mauvais imaginaire, et si le mauvais est le prix à payer pour le bon, il ne faut point être avare de ses vices, contrairement à ce que prétend le proverbe.

Les Oisivetés ne sont guère éloignées non plus des Loisirs, autre genre littéraire oublié du siècle ignare où nous sommes. Le Loisir pourrait après tout être l’œuvre de l’oisif, même si les étymologistes nous soufflent à l’oreille qu’il n’en est rien.

Comme les Divertissements, les Loisirs sont davantage tournés vers l’extérieur. Dans cette forme de littérature assez libertine, le bourgeois narre des épisodes galants qui l'arriment davantage du réel, et deviennent donc assez rapidement ennuyeux, comme avec les Promenades ou les Souvenirs. Les Loisirs sont partie prenante du printemps, me semble-t-il. Les Promenades de l’été, les Souvenirs de l’automne. Tandis que les Oisivetés, comme les Divagations, dépendent foncièrement de l’hiver. Tous deux sont ensemble comme l'ongle à la main. C’est en ce sens qu’elles coiffent de haut tous les autres genres susnommés. Et qu’en ce 21 décembre, elles sont, plus que jamais, de saison.

14:33 Publié dans Aventures post-mortem de la langue française | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : littérature, hiver, oisivetés, essais, promenades, souvenirs |

dimanche, 19 décembre 2010

Lucide et disparue

Le monde actuel est complexe, changeant. L'idée du législateur semble être qu'il faut donc faire à ces complexités et à ces changements la plus grande place possible, afin d'y habituer les jeunes en leur enseignant les données : les données sociales, en premier lieu, évidemment, et aussi les données politiques, techniques – en bref, l’actualité. Cela leur plaira plus, les intéressera plus, dans la mesure où l'enseignement rejoindra la presse, la télévision, les débats de la table familiale ou du groupe syndical. Ils ne seront pas désorientés, parce qu'ils seront immédiatement insérés, jetés dans le bain.

Je voudrais plaider, de toute mon âme, pour une démarche exactement inverse. Je crois que la force de tout enseignement par rapport aux « événements qui font l'histoire du monde » est d'imposer aux esprits un détour. Si l'on veut s’orienter convenablement, dans une promenade au cours de laquelle on doit retrouver son chemin, il faut prendre, en pensée, du recul. Il faut se retourner, voir d'où vient le chemin que l'on est en train de parcourir et où sont les repères, recourir à une carte, sur laquelle le paysage confus, masqué de buissons et d'arbres, d'ombres et de creux, se ramène à un tracé schématique, couvrant un horizon bien plus étendu et qui soudain rend compte du paysage. Il en va de même dans les choses de l’esprit.

Complexe, notre société ? Ô combien ! Mais dans ce cas, pour l'appréhender, pour la comprendre, pour en comprendre les problèmes et les tendances, il faut précisément faire le détour et apprendre à connaître d'autres sociétés plus simples. Je crois que, dans l'ordre des conduites humaines, les problèmes peuvent être posés avec une force accrue, lorsque se découvre, au niveau de la famille ou de la cité, le premier exemple éclatant d'un dilemme humain : la mort d'Antigone et la mort de Socrate aident à comprendre l'héroïsme et à le sentir sans sa simplicité absolue.

Ecole vient d'un mot grec signifiant loisir. L'étude doit être à la pause féconde et enrichissante où l'on s'arme pour la vie et pour la réflexion, et où l'on entre en possession de tout un trésor humain, que plus tard on n'aura plus, en général, ni le temps ni l'occasion de découvrir. Peu importe que les jeunes, au sortir de l'université, soient un peu hors du temps, un peu trop entourés d'amis tels que Socrate ou Descartes, Antigone ou Ruy Blas, Virgile ou Rimbaud : la télévision, la radio, le cinéma, rétabliront, toujours bien assez vite, l'équilibre.

Mais si ce sont juste de petits énarques ou de petits syndiqués bien au courant des dernières réglementations et du cours des monnaies, qui rétablira l'équilibre ? Pour tout, il faut du temps, et des exercices austères. Il est besoin de ce qui paraît être inutile et inactuel. C'est cela que l'on appelle la culture, au sens actif du terme.

Jacqueline de Romilly (1913-2010) L'Enseignement en détresse 1984)

18:49 Publié dans Aventures post-mortem de la langue française | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : jacqueline de romilly, enseignement, hellénisme |

Arbres en hiver

Le bois sec et tortueux des hauts platanes, lorsque le vent les berce, s’entrechoque. L’hiver, il faut à cacher la corneille, ni n’abrite ses amours. Il pointe de longs bras vides de gueux vers le ciel, comme en direction de vitrines aux marchandises colorées.

Des rumeurs d’osier heurté ponctuent doucement leur aussi haut que frêle et lent et nu balancement rayant le ciel.

Ils font mine, au matin, de boire le soleil. La lueur vient-elle sur le creux mordoré de leurs ocelles se poser, le zigzag de leurs mille fronts demeure, face aux saisons, de glace. Comme s’il fallait dormir encore un peu, au fond de soi, et pas ailleurs, puiser sa permanence.

Jean Couty : paysage d'hiver

09:38 Publié dans Des poèmes | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : jean couty, littérature, poésie |

samedi, 18 décembre 2010

Une histoire de gros sous et de petits bouts de bois

Couleur du temps : Il y a, dans le monde qui existe lorsque je sors de chez moi, quelqu’un qui est capable de débourser 87.468 dollars pour acquérir un cercueil en bois de pin. Voilà qui laisse songeur. Nate D. Sanders, la maison d’enchères qui a réalisé cette vente, a refusé de communiquer le nom de l’acquéreur.

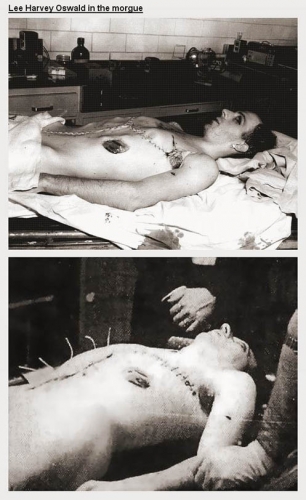

Le cercueil avait abrité l’assassin de JFK, Lee Harvey Oswald.

C’est en quelque sorte le cercueil d’un assassin de VIP, et donc un cercueil VIP soi-même puisque assassiner un président des USA fait instantanément de vous un VIP dans le monde actuel.

Je me demande combien Lee Harvey Oswald aurait négocié la vente de ses mémoires s’il n’avait été dézingué par Jack Ruby en novembre 63. Des mémoires qui auraient été forcément bidonnés, on l’imagine. Mais qu’importe.

Faute de mémoires en bonne et due forme, donc, le cercueil. 87.468 dollars : cela signifie que non seulement quelqu'un l'a, au final, emporté pour cette somme là, mais qu'il y a eu une lutte, un combat, que plusieurs se sont battus pour posséder de simples bouts de bois ayant abrité un jour le corps en putréfaction de l'assassin d'un président. Shakespearien au possible ! On peut imaginer à souhait, devant des bouts de planches moisies, la relativité des grandeurs de ce monde et tout le dérisoire des actions humaines, et comme on s’entre-tue dans la Cour des Grands. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, regardez bien la photo ci-dessous : Vous avez sous les yeux, pour méditer sur votre triste condition de consommateur, mieux encore que, pour méditer sur celle de mortel, le crâne de Yorick : un cadavre d'assassin de président sans domicile fixe.

La veuve d’Oswald, une dénommée Marina, avait, après un test ADN effectué en 1981 ré-inhumé le corps de son époux dans un nouveau cercueil et celui-ci, conservé par l’entreprise de Pompes Funèbres qui avait pris en charge le second enterrement, vient donc de remporter cette espèce de record, bien qu’il soit, d’après le site internet du Dallas News, en très mauvais état.

Moi qui possède un œil de collectionneur toujours aux aguets, je me demande si je ne vais pas commencer une collection.

Le cercueil de Claude François, celui de Diana, et, pour intellectualiser un peu la chose, celui de Michel Foucault, tiens, ce serait un joli commencement...

17:56 Publié dans Des inconnus illustres | Lien permanent | Commentaires (10) | Tags : lee oswald, société, actualité, dallas, vente aux enchères |

jeudi, 16 décembre 2010

Reçu à l'Elysée

André Salmon évoque brièvement dans ses Mémoires une soirée où il fut reçu à l’Elysée par Alexandre Millerand. Un huissier assez vieux pour avoir assisté aux derniers instants d’Edgar Faure articula son nom, dit-il, d’une belle voix de chantre laïque, comme si cette annonce devait faire plaisir à tout le monde. La première dame de la République et son homme accueillaient leurs hôtes au seuil du premier salon. Mon salut, écrit Salmon, à la dame. On s’y croirait. Ma main dans celle que me tendait le président aussi lugubrement cordial, ne m’ayant jamais vu, que s’il me connaissait depuis toujours. Il se peut même qu’Alexandre Millerand, précise Salmon, n’écoutant rien, n’ait même pas entendu le nom articulé par le doyen des huissiers.

Suit un portrait en plan américain du président français d’alors : « Massif, cordial jusqu’à faire douter de la cordialité en soi, le plastron gondolé barré du Grand cordon de la Légion d’Honneur (n’est-ce pas Giscard qui a remisé le truc aux oubliettes pour la photo officielle ), celui qui me touchait la main ainsi qu’on dit au-dessous de la Loire, imposait à mon esprit l’image de l’Homme du Discours de Saint-Mandé. Bientôt, l’extrême gauche renverserait comme un simple Mac-Mahon, éjecterait, balancerait Alexandre Millerand devenu l’incarnation de l’esprit réactionnaire. Renvoyé de l’Elysée à son cabinet d’avocat, il n’y retrouverait jamais son ancienne opulente clientèle de grand civiliste. Alexandre Millerand, conclut Salmon dans ses Souvenirs sans fin – page 820 – en serait réduit à plaider en justice de Paix. »

ALEXANDRE MILLERAND (né le 10/02/1859 à PARIS, décédé le 07/04/1943 à VERSAILLES). Il fut président de la République du 23/09/1920 au 11/06/1924

17:54 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, france, elysée, société, littérature, andré salmon, alexandre millerand |

mercredi, 15 décembre 2010

A la chausse-pommes

Elle, de ce ton imperturbable, celui des métronomes :

- Qu’est-ce que j’vous sers ?

Lui, d’un ton plus personnel – normal, il n’est là que client - et fatigué :

- Ce chausson aux pommes…

Il n’ira pas lui avouer que ce chausson-là, aux pommes, oui, contient dans le raffinement de ses bouffissures mordorées toute la poésie embuée du mi-décembre reflété sur les vitres, poésie qu'on chantait sur le chemin de l’école, en casquettes et galons dorées, autrefois…

Il n’ira pas...

De la pointe de la langue, comme sur une palette, il recherche quand même le goût de la compote cuite au bain marie, et celui, roux, de quelques éclats de peau rêche attestant de la vitalité en amont d’un fruit jadis accroché à une branche véritable mais là sans doute aussi viennent se glisser au palais quelques texturants, émulsifiants, gélifants, appêtants…

Jadis les boulangères, comme leurs chaussons, avaient des humeurs. Mais leur ton, c'est indéniable, comme l’arôme de leurs chaussons, est devenu univoque.

Nous-mêmes prenons la couleur de ces chaussons.

D’où, c’est le revers de la médaille industrielle, une insidieuse et mélancolique frustration, significativement nichée au lieu-même du péché de gourmandise : Satan lui-même, ironique et falsifié…

05:26 Publié dans Sur le vif | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : littérature, chaussons aux pommes |