vendredi, 12 novembre 2010

Remanier, remaniement

Pour un type qu’on dit speed, n’agissant que sur coups de tête, Sarkozy pour le moins prend son temps. On devrait (paraît-il) connaître la semaine prochaine la véritable nature du remaniement ministériel annoncé depuis le printemps. Si l’on en croit les bruits qui courent un peu partout, ça risque en effet d’être un sacré remaniement puisque le même est, par les fameux observateurs, donné reconduit, Fillon devant se succéder à lui-même dans le slip du premier ministre. Ce qui serait quand même une sorte de changement, tant tout le monde s’était fait à l’idée qu’il allait partir : le changement ne serait donc qu’une impression de changement, mais à une époque où seule l’impression compte, au fond quelle importance pourrait-on dire ? Et en effet, quel changement !

Dans le milieu strictement politicien, qui croit encore, de toute façon, qui croit sérieusement à cette idée de changement, un changement qui serait dû à M. Chose ou à Mme Machin ? Rien ne serait même in fine plus conforme à l’esprit de l’époque, que ce nouveau Fillon qui, en reconduisant chaque ministre actuel à son poste exact pourrait à son tour créer dans ce vieux pays un bel effet de surprise, en effet. Un changement à l'identique, au secrétaire d'état près.

En attendant d’en connaître comme tout un chacun la teneur, j’ai eu la curiosité d’aller voir ce que le petit Robert disait de ce substantif assez laid à entendre, remaniement. Le terme date de 1690, du bon siècle de Louis XIV et signifie « l’action de remanier, son résultat ». Remanier, lui, formé en 1300 (le bon temps de Philippe le Bel) de re + manier signifie « modifier un ouvrage de l’esprit par un nouveau travail en utilisant les matériaux primitifs». Je ne sais si un gouvernement est un ouvrage de l’esprit, mais je constate que Sarkozy serait en train, consciemment ou non, de renouer avec le sens primitif du terme s’il conserve bien le matériau Fillon. Comme en toute chose il faut connaître l’étymon, je suis allé voir ensuite manier, terme dont la formation nous ramène à l’an 1160, sous le règne de Louis VII le Pieux, l’époux d’Aliénor d’Aquitaine. Manier (de maneir, main) signifie tâter, palper. On voit que, plus on remonte le temps, plus les choses redeviennent concrètes, et presque sensuelles.

Mais au fond, que peut bien nous importer les tripatouillages de la sous-préfecture élyséenne ? Sarkozy « président du G20 » depuis aujourd’hui va nous jouer à nouveau la carte de l’hyperactif omniprésent sur tous les fronts, comme si en bon VRP il faisait à nouveau peau neuve. Je me souviens de sa bobine au JT de mai 1993 lorsque, ministre du budget et porte parole du gouvernement Balladur, il quitte l’école maternelle de Neuilly avec un chiard dans les bras, cerné de micros et de caméras. Changement ?

C’est plutôt bien une lente décomposition, dans la perpétuation spectaculaire d’une même crise, qu’un changement. Nos espérances de changement, qu’elles soient de droite ou de gauche, s’enlisent au fil de septennats devenus quinquennats dans le spectacle du non-changement européen, et dans la pratique généralisée de l’illusion du changement, gestion de crise oblige : pensez que Martine Aubry, fille de Delors, incarne aux yeux des gens un espoir d’alternance…

Remaniement, changement, alternance : me vient à l’esprit ce paragraphe de Chateaubriand qui date de 180 ans.

La bonne littérature, c’est comme le bon vin ; nous sommes alors en 1830 et Charles X, le vieux légitimiste chassé de Paris part en exil à Prague, laissant le trône à Louis Philippe. Ni Sarkozy, ni Aubry, ni Fillon, ni vous ni moi n’étaient encore nés. Ni Debord qui théorisa la société du spectacle, ni Brzezinzski qui théorisa le divertissement. Pour parler de changement, on ne disait pas remaniement ou alternance, on disait Révolution. Et pourtant, déjà :

« Maintenant, qu'était devenu Charles X ? Il cheminait vers son exil, accompagné de ses gardes du corps, surveillé par ses trois commissaires traversant la France sans exciter même la curiosité des paysans qui labouraient leurs sillons sur le bord du grand chemin. Dans deux ou trois petites villes, des mouvements hostiles se manifestèrent ; dans quelques autres, des bourgeois et des femmes donnèrent des signes de pitié. Il faut se souvenir que Bonaparte ne fit pas plus de bruit en se rendant de Fontainebleau à Toulon, que la France ne s'émut pas davantage, et que le gagneur de tant de batailles faillit d'être massacré à Orgon. Dans ce pays fatigué, les plus grands événements ne sont plus que des drames joués pour notre divertissement : ils occupent le spectateur tant que la toile est levée, et, lorsque le rideau tombe, ils ne laissent qu'un vain souvenir. Parfois Charles X et sa famille s'arrêtaient dans de méchantes stations de rouliers pour prendre un repas sur le bout d'une table sale où des charretiers avaient dîné avant lui. Henri V et sa sœur s'amusaient dans la cour avec les poulets et les pigeons de l'auberge. Je l'avais dit : la monarchie s'en allait, et l'on se mettait à la fenêtre pour la voir passer. »

Il est indéniable que le rideau finira par tomber sur ceux qui nous gouvernent aujourd’hui, sans qu’il y ait besoin de tirer la ficelle plus que ça. Laisser simplement du temps filer : comme le temps vint à bout de ceux-là, il viendra aussi à bout de ceux-ci. Indéniable, également, que ceux-ci sur lequel le rideau se lèvera pour que le show continue ne produiront à leur tour qu’une impression de changement, puisque c’est malheureusement la nature même du spectacle de continuer, et que, mine pour mine et masque pour masque, faux-semblants pour faux-semblants, remanier un gouvernement reste plus faisable que remanier le spectacle tout entier.

Louis VII, dit le Jeune ou le Pieux

09:24 Publié dans Aventures post-mortem de la langue française | Lien permanent | Commentaires (12) | Tags : politique, société, sarkozy, presse, france, chateaubriand, littérature, actualité |

jeudi, 11 novembre 2010

Guerre et Censure

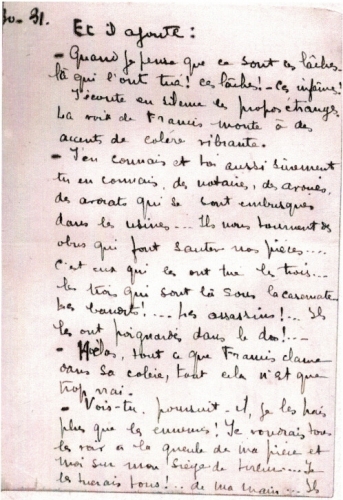

Deux documents sur la censure pendant la première guerre mondiale : le premier, que je dois à la gentillesse de Dominique Rhéty, est une lettre manuscrite rétablissant le passage censuré entre les deux extraits du texte ci-dessous tirés de l'œuvre de Paul LINTIER, Le Tube 1233. Le second est un extrait des Mémoires d’un Parisien de Jean Galtier-Boissière, fondateur du Crapouillot :

« Oui, dit-il, c’est arrivé ce soir. La pièce a éclaté… J’étais là, à côté… Je suis tireur. Le grand Louis a été tué sur son siège… il n’a pas bougé… Les morceaux de la jaquette lui ont labouré le flanc… Le chargeur et le chef de pièce ont été tués aussi. Le chef de pièce a reçu la culasse dans le ventre… Lui non plus n’a pas fait ouf…

CENSURÉ

Francis pleure, pleure comme un enfant. Il m’a pris le bras :

-Viens les voir, murmure-t-il. Viens voir le grand Louis… La tête a été épargnée.»

Et il ajoute : - quand je pense que ce sont ces lâches là qui l'ont tué : ces lâches ! ces infâmes ! J'écoute en silence ces propos étranges. La voix de Francis monte à des accents de colère vibrante. - J'en connais, et toi aussi sûrement tu en connais,, des notaires, des avoués, des avocats, qui se sont embusqués dans les usines... Ils nous tournent des obus qui font sauter nos pièces. C'est eux qui les ont tués les trois... les trois qui sont là sous la casemate... Les assassins... ! Je voudrais tous les voir à la gueule de ma pièce et moi sur mon siège de tireur... Je les tuerais tous ! ... de ma main... Ils pourraient demander grâce... Ils me le paieraient tous ! Un sanglot étouffe cette voix de haine.

Paul Lintier - Le tube 1233, souvenir d'un chef de pièce - Plon -

11:02 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : littérature, jean galtier-boissière, paul lintier, crapouillot, censure |

mercredi, 10 novembre 2010

Helena Kadaré : Le temps qui manque

Le récit débute à la fin des années cinquante, lorsque, répondant à un défi jeté par un copain, Ismaïl écrit de Russie à une jeune albanaise d’Elbasan dont la nouvelle a été publiée dans Le Journal de la jeunesse. Elle est issue d’une famille bourgeoise de pharmaciens à laquelle, depuis l’avènement du communisme, le parti a confisqué les biens : « chez nous, on pestait à mi-voix contre le régime communiste et mon père passait des heures collée au vieux poste de radio sur la cheminée à l’écoute de radio Londres. » (p 20).

Elle se souvient de leur rencontre, leur mariage le 22 octobre 1963, tandis que « le glacial climat de terreur jusque-là réservé essentiellement à ceux qu’on appelait les « ci-devant » touchait maintenant tout un chacun ». Nous sommes ainsi en compagnie de l’écrivain alors qu’il va publier l’année suivante son premier roman, Le Général de l’armée morte.

J’aime de plus en plus les mémoires. Parce que, quelque intérêt que comporte la vie de celui ou de celle qui les raconte, les mémoires ne se bornent pas à la simple autobiographie. Ils sont censés retracer le tableau d’un individu aux prises avec une époque. Et j’avoue que l’Albanie des années 50/60 est pour moi même pas un continent enfoui ; mais carrément une autre planète.

Quand je lis, par exemple, qu’en ces temps-là (vers 1950) Ismaïl Kadaré publiait des poèmes dans Le Pionnier et Le Jeune Littérateur et que, comme l’Albanie appliquait le système russe des droits d’auteur, les honoraires ainsi obtenus l’emportaient sur les salaires, je deviens songeur. Rêveur presque. « Ainsi, écrit Héléna, le vers était rémunéré trente leks anciens, tandis que le salaire mensuel était de cinq à six mille leks. ». Elle poursuit : « Is ne connaissait même pas les mots droits d’auteur quand il reçut pour la première fois l’équivalent du salaire de son père ». (p 126)

Héléna est aussi écrivain. Elle raconte qu’à la naissance de leur première fille, Gresa, sortait en librairie sa première nouvelle, Eteins la lumière, Véra, et que Is lui porta la revue dans la maternité. Puis, pour ne pas déroger à une veille tradition albanaise, qu’elle revint quelque temps chez ses parents après l’accouchement vivre une semaine avec eux. Ce qui reste d’une vie, une succession de tableaux, une mondanité en apparence calme, peu à peu minée par la situation politique : Héléna raconte dans le détail comment peu à peu, à partir de 1965/66 « offenser les écrivains devenait à la mode » à Tirana.

« De ce qu’ils eurent à subir entre 1966 et 1969, les écrivains et artistes albanais déduisirent une fois pour toutes qu’ils étaient totalement seuls et sans protection. Désormais solidement établie, la dictature pouvait faire d’eux ce qu’elle voulait, sans être importunée ; (…) A première vue, il y avait là quelque chose qui clochait. Peut-être son pays n’était-il pas vraiment stalinien, ou peut-être l’occident n’était-il pas tel que nous le croyions. »

Les rapports de l’Albanie avec l’URSS et la Chine profilent peu à peu dans le récit une tension dramatique, selon la logique du genre où les destins singuliers se trouvent soudain happés par des plus collectifs. Lorsque Enver Hoxha (« le Grand Guide ») assiste à la représentation des Tâches grises, il « applaudit du bout des doigt avec un visage renfrogné ». Le lendemain, « la pièce fut interdite, les affiches arrachées des murs et l’on s’apprêta à châtier les coupables. ». C’est le début d’un long processus de rupture d’avec Tirana. « L’art, selon lui, avait besoin d’un environnement neutre, celui du théâtre grec. Le reste, tempêtes intérieures, terreurs, foudres, l’auteur les engendrait lui-même. (p 397)

Durant une centaine de pages, Héléna nous raconte leur progressive mise à l’écart de la vie littéraire jusqu’à l’année orwellienne. Cette fameuse année 1984 durant laquelle « l’état de santé du dictateur allait s’agg ravant » (p 446) Il mourut le 10 avril 1985.

ravant » (p 446) Il mourut le 10 avril 1985.

Surviennent alors l’invitation de Mitterrand, les séjours dans le château des Piccoli, les rencontres avec Garcia Marquez, Elie Wiesel, Jacques Attali, Erik Orsenna, Paris, Stockolm, tandis qu’à Tirana La voix du peuple titre : « Ismaïl Kadaré a déserté. »

Une certaine ivresse imprègne ces lignes jusqu'alors pleine de retenue, qui paraissent d’un autre siècle. Le ton d’Héléna Kadaré demeure toujours impeccable, lisse et soigné, comme si rien de l'actualité ne l’affectait. Pourtant... Déclaration du communiquant Roland Dumas : « Le ministre des Affaires étrangères françaises a également reconnu que Kadaré avait été installé dans une villa mise à sa disposition par le gouvernement français, et qu’il était sous la protection de la police. Cependant, le lieu de sa résidence est tenu secret ».

Les révélations d'ordre privé ou les réflexions d'ordre purement littéraire sont absentes de ce récit, qui se borne résolument au genre des mémoires : en revanche, la narratrice revient sans cesse sur la relation de l'écrivain et du pouvoir. Pas d'effusion, non plus, le simple fil des événements, d'un ton calme et linéaire; la régularité du discours qui finit par englober les scènes, les événements, les êtres : en revanche la narratrice ne cesse de donner à entendre «Beaucoup de choses, conclut Héléna Kadaré, dans la vie d'Is et dans notre vie commune s'étaient déroulées dans une harmonie intrinsèque. En mettant un point final à ces mémoires, je me suis convaincue qu'ils faisaient partie de cette harmonie.»

09:30 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (14) | Tags : littérature, héléna kadaré, ismaïl kadaré, le temps qui manque, albanie, tirana |

mardi, 09 novembre 2010

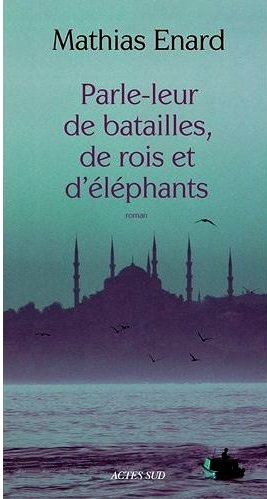

Les cartes postales de Mathias Enard

« Le plus beau du monde assurément », affirme Gérard de « l’éblouissant spectacle du port de Constantinople » qu’il découvre à bord d’un paquebot autrichien en provenance de Beyrouth, le 25 juillet 1843. (1) Stamboul, comme Nerval l’appelle, la porte fortifiée de Galata, la Corne d’or, Balik-Bazar, Sainte-Sophie, le sérail, les derviches, le grand champ des morts, autant de lieux, d’images, de termes, de clichés par lequel la littérature du dix-neuvième siècle aura accouché d’un Orient imaginaire, initié par Chateaubriand (2), Lamartine (3), Gautier (4), Loti (5) … La littérature d’abord, puis tout le reste par la suite, les tableaux, les chromos, les photos, les films, les affiches d’agences de voyage ou les posters de compagnies aériennes…

« Le plus beau du monde assurément », affirme Gérard de « l’éblouissant spectacle du port de Constantinople » qu’il découvre à bord d’un paquebot autrichien en provenance de Beyrouth, le 25 juillet 1843. (1) Stamboul, comme Nerval l’appelle, la porte fortifiée de Galata, la Corne d’or, Balik-Bazar, Sainte-Sophie, le sérail, les derviches, le grand champ des morts, autant de lieux, d’images, de termes, de clichés par lequel la littérature du dix-neuvième siècle aura accouché d’un Orient imaginaire, initié par Chateaubriand (2), Lamartine (3), Gautier (4), Loti (5) … La littérature d’abord, puis tout le reste par la suite, les tableaux, les chromos, les photos, les films, les affiches d’agences de voyage ou les posters de compagnies aériennes…

Lorsqu’il entreprend Parle-leur de batailles, de rois et d’éléphants, c’est dans le creuset de cette imagerie de magazines devenue business de tour-operators que s’inscrit Mathias Enard. Le titre, avec cet étrange impératif, une citation de Kipling, se réfère aux traditions du récit d’aventure, du roman de voyage, du conte oriental, la bataille, le roi et l’éléphant en étant les trois tropismes d’Epinal. Peut-être promet-il aussi une narration simple, celle de l’oralité au présent, histoire de rompre avec les expériences faussement joyciennes de la longue phrase devenue récit qui encombrait les pages de l’interminable Zone (6).

Constantinople, donc, comme toile de fond, comme première carte postale.

Une deuxième, tout aussi éculée, celle de Michel-Ange, puisque c'est lui le héros de l'histoire. Il faut écouter l’auteur, dans une interview à Médiapart, affirmer : « Affronter un personnage comme Michel-Ange, c’était un vrai défi, quoi ! », avec le ton incroyablement fat de celui qui croit l’avoir mené à terme. Mais Michel-Ange n’est hélas, dans ce récit, qu’un personnage tristement contemporain, à peine plus incarné qu’un Michel-Ange de documentaire ou qu'une figurine en platre de boutique de musée, une convention institutionnelle qui ne trouve à aucun moment ni chair, ni souffle, ni parole. Comme Constantinople, un alibi culturel.

Il est heureux dès lors que le pont que ce personnage fade tente de construire sur la corne d’or s’effondre en épilogue sous les coups du tremblement de terre du 14 septembre 1509, et que ses gravats soient « charriés vers le Bosphore par les eaux que le séisme a rendues furieuses », et que l’on n'en parle plus.

Pour demeurer jusqu’au bout dans le poncif, le convenu, il faut voir comment Mathias Enard use et abuse de la symbolique du pont, troisième carte postale : le pont qui serait enfin jeté entre l’Orient tentateur et l’Occident déconfit, entre les hommes et les femmes, les hommes et les hommes, les mécènes et les artistes, les puissants et les démunis… Relisons à ce sujet ce paragraphe inspiré : «Vous ajouterez de la beauté au monde, dit Mesihi. Il n’y a rien de plus majestueux qu’un pont. Jamais aucun poème n’aura cette force, ni aucune histoire. Quand on parlera de Constantinople, on mentionnera Sainte-Sophie, la mosquée de Bayazid et votre ouvrage, maestro. Rien d’autre. » Et puis, cette idée lourde sur lequel Michel-Ange revient lourdement, que le pont à construire est un pont politique, le ciment d'une cité, un morceau d'urbanité qui doit être pétri de la matière de la ville. Bref, un pont inoffensif, qui ait toutes les caractéristiques du littérairement correct.

Voilà qui nous amène à la quatrième carte postale, l’homosexualité et le goût pour les paradis artificels, définis comme signes distinctifs de l’artiste de génie, de l'homme multiculturel : les journées, les arts et les désirs de Michel-Ange et les journées, les arts et les désirs du poète turc Mesihi de Pristina ne cessent en effet, de chapitre en chapitre, d’inlassablement s’entrecroiser, jusqu’au meurtre aussi ridicule que grandguignolesque de la malheureuse qu’un tiers a glissée entre eux.

Faute de talent, ce qu’on peut reconnaître à Mathias Enard, c’est du métier : on partira de l’idée que tout livre obéit à sa nécessité. Or ce livre ne nous raconte pas –quelque prétention qu’il en ait – Constantinople au temps des sultans. Ni Constantinople tout court. C’était amplement déjà fait, et bougrement mieux. Il ne nous apprend rien sur Michel-Ange, mais là encore, comme le disait l’auteur, n’est-ce-pas … Il ne nous apprend même rien sur la construction d’un pont. Rien, enfin, sur l’amour, le désir, la violence des passions ou les relations conflictuelles entre l’homme de génie et les puissants de ce monde (Cela aurait pu, puisque Michel-Ange se trouve coincé entre le pape Jules II et le sultan Bajazet). A titre d’exemple, cette phrase inouïe de platitude, et plusieurs fois répétée dans le récit : « Sous tous les cieux, il faut donc s’humilier devant les puissants »… Quelle révélation faite au grand homme, et fallait-il faire tant de kilomètres pour comprendre cela !

A première vue, ce livre n'obéit donc à aucune nécessité. On dirait même que l’auteur s’est donné pour mission d’être plat, terne, le plus terne possible. Mais alors dans quel but ?

Nous en venons à ce qu’est non pas un livre, mais un objet culturel à bandeau rouge ou violet sur la table d'un libraire de nos jours : et pour cela, empruntons quelques phrases piochées ça et là, qui donnent le ton de l’ouvrage :

« Cette année là, Michel-Ange a quitté Rome sur un coup de tête, le samedi 17 avril, la veille de la pose de la première pierre de la nouvelle basilique San Pietro. »

« Il était allé pour la cinquième fois consécutive prier le pape de bien vouloir honorer sa promesse d’argent frais. On l’a jeté dehors »

« Amusé par son intérêt, Michel Ange crâne ».

J’ai à dessein placé en italiques trois expressions dont la fonction est d’introduire le lecteur contemporain et son vocabulaire de tous les jours dans le crâne et le cœur, ni plus ni moins, d'un homme du seizième siècle, et pas n'importe lequel, Michel-Ange. Attardons-nous sur le dernier exemples : Crâner est donné pour familier par Le petit Robert qui date son apparition dans le lexique français de 1845, et le cite chez Zola : « Vous avez une boutique, vous rêvez de crâner devant le quartier ». Car bien sûr, Michel-Ange, comme l’héroïne du Ventre de Paris, ne peut que crâner. Or s’il crâne, soyons sérieux, est-ce vraiment un effet de styyle original ? signifiant ? provocateur ? Non, s'il crâne, c'est qu'il est, finalement, très classe moyenne 2010, en réalité. S'il crâne, ce Michel-Ange énardien (comme certains commencent à le dire ici ou là), c'est qu'il n'est dans ce récit, venons-en au fait, comme Constantinople, Mesihi, le pape Jules II, le sultan Bajazet, l'éléphant, le singe et la basilique San Pietro, qu’un simple alibi culturel.

A l'image de cette phrase, digne d’un élève de troisième qui ferait quelques efforts pour séduire son (sa) professeur(e) : « Des lambeaux de cauchemar lui scellent les paupières », la plupart des phrases sont simples : sujet / verbe/complément ; tout est écrit au présent de narration. Un chapitre (deux à quatre pages) se lit ainsi à la vitesse où un métro passe d’une station à l’autre. Ce qui fait de cet objet de consommation culturel un produit d’évasion commode pour aller et revenir du boulot par exemple. « Un style épuré », lit-on ça et là. Et de fait, en mélangeant ainsi le lexique de tous les jours à quelques termes pittoresques ou soutenus, Mathias Enard nous offre la possibilité de devenir en allant au boulot les contemporains des turcs ou des florentins du début du XVIème siècle, ce qui n’est certes pas rien et mérite, trouveront certains, qu’on lui tende la pièce : Guide, en quelque sorte, d’un tourisme littéraire qu’on voudrait faire passer pour une expérience de lecture, et surtout, de culture. Flatter le snobisme littéraire contemporain, voilà donc au final la clé de l’entreprise, à laquelle Acte-Sud et sa couverture ténébreuse, sa présentation de l’auteur sur le mode de l'argument d'autorité (6) se rend complice. Une affaire réussie puisque les lycéens - à cela rien de très étonnant - viennent de lui donner leur Goncourt : vu la taille (153 pages), le prix (13 euros), la lisibilité du livre et l'académisme presque scolaire du sujet, ça nous fera un joli succès de librairie pour les fêtes de Noël…

(1) Nerval, Voyage en Orient, 1851

(2) Chateaubriand, Itinéraire de Paris à Jérusalem, 1811

(3) Lamartine, Clair de Lune, 1835

(4) Gautier, Constantinople, 1853

(5) Loti, Les capitales du monde, 1892

(6) Actes-Sud vient de ré-éditer en poche le laborieux prix France-Inter de l'an passé

(7) « Mathias Enard a étudié le persan et l’arabe et fait de longs séjour au Moyen-Orient », assène le quatrième de couverture.

ZIEM Félix : LEVER DE SOLEIL A CONSTANTINOPLE , 2e quart XIX siècle (Rennes ; musée des beaux-arts)

23:52 Publié dans Des nouvelles et des romans | Lien permanent | Commentaires (12) | Tags : littérature, mathias enard, prix goncourt |

lundi, 08 novembre 2010

La carte, le territoire, la capitale et le prix Goncourt

La carte et le territoire s'étend sur une chronologie de plus d’un siècle, des origines d’un grand-père, qui se perdent dans la France rurale du dix-neuvième siècle, « une sorte de flaque sociologique peu ragoutante », (p 39), à la mort de son petit fils, dans une France qui, depuis 2020, a traversé de nombreuses crises financières et sociales, et est devenue « un pays surtout agricole et touristique, n’ayant guère à vendre que des hôtels de charmes, des parfums et des rillettes, ce qu’on appelle un art de vivre. »

La carte et le territoire s'étend sur une chronologie de plus d’un siècle, des origines d’un grand-père, qui se perdent dans la France rurale du dix-neuvième siècle, « une sorte de flaque sociologique peu ragoutante », (p 39), à la mort de son petit fils, dans une France qui, depuis 2020, a traversé de nombreuses crises financières et sociales, et est devenue « un pays surtout agricole et touristique, n’ayant guère à vendre que des hôtels de charmes, des parfums et des rillettes, ce qu’on appelle un art de vivre. »

Mais, annonce le texte, ce grand père, artisan photographe, « avait été le premier d’une longue lignée à sortir de la pure et simple reproduction sociale du même » (p 40). Le petit-fils revenant mourir dans la maison familiale de Chatelus-le-Marcheix dans la Creuse, on peut penser que la boucle est bouclée, même si entre temps, dans ce village à la Marianne maçonnique (faire comme l’auteur, fréquenter wikipédia) les « habitants traditionnels de zone rurale » (p 414) ont été remplacés par des Russes et des Chinois aisés venus goûter le charme de la French Touch et de ses cultures provinciales.

Avec ce nouveau roman, Houellebecq poursuit donc une espèce d'ambition dépitée, déjà exprimée ailleurs : à l’image de celle de son héros de peintre dont on suit pas à pas le développement de la carrière, « donner une vision exhaustive du secteur productif de la société de son temps » (p 123), « des processus industriels » (p 143) et de leurs irrémédiables déclins puisque dans ses dernières œuvres, «le triomphe de la végétation est total»

Jed Martin est donc le prétexte et le prisme à travers lequel le périple dans le siècle s’opère : on apprend au détour d’une page (235) qu’il avait treize ans en 1981: il serait donc né en 1968, d’un père entrepreneur -ce qui le délivra des contingences matérielles - et d’une mère, dont il fut tôt orphelin, et dont il lui aurait paru invraisemblable « qu’elle ait pu être adolescente dans les années 1960, qu’elle ait pu posséder un transistor ou aller à des concerts de rocks » (p 47).

Doublement distancié par rapport à son époque, Jed Martin incarne ainsi un pur produit de l'idéal frelaté des deux dernières décennies du XXème siècle : il est également l’œil vivant devant lequel se contorsionnent acteurs et victimes (son père est un bel exemple des deux) du monde post-moderne, de ses postures aussi facétieuses que fausses, aussi irresponsables que sécurisantes, de son impuissance chronique à produire du vrai. Il assiste ainsi à la dissolution économique, morale et culturelle de son pays, dont le titre rappelle en creux l’existence réelle (territoire) et symbolique (carte).

Le tout se déplie à la manière de « ces romans réalistes du dix-neuvième siècle français » (p 77) dont Houellebecq caricature jusqu’à l’extrême les procédés :

- Les interventions incessantes d’un narrateur post-moderne à présent si omniscient qu'il emprunte ses commentaires aux notices de wikipédia pour les intégrer à son texte (celle sur Frédéric Nihous, p 236 reste un modèle du genre), singeant, sur le mode du dégradé, le Balzac phraseur qui, sur toutes choses donnait un point de vue.

- Des périphrases ostentatoires dans le but d'éviter les répétions : celles que Houellebecq auteur, par exemple, applique à Houellebecq personnage, et qui lui permettent de décliner la liste de ses romans antérieurs à coup de « l’auteur des Particules élémentaires était vêtu d’un pyjama », « l’auteur du Sens du combat se recula d’un mètre », « une seule bouteille demanda l’auteur de La Poursuite du Bonheur » (p 164 et 165) …ne manquent ni de sel ni d’ironie.

- Le mélange de personnages réels et fictifs ainsi que le « name-dropping », qui tant crispa l'inénarrable Ben Jalloun, procédé pourtant vieux comme le réalisme, dont Félicien Marceau dans son Balzac et son monde disait il y a quarante ans : « Nous nous sommes habitués au procédé. Proust l’a employé et Jules Romains et Aragon et bien d’autres ; Balzac, pour sa part, en a usé avec beaucoup d’audace (il va jusqu’à faire d’une de ses héroïnes la veuve de Danton) et aussi, de temps en temps, j’imagine, avec une pointe d’amusement (lorsqu’il cite son tailleur Buisson) ».

- La présence insistante de l’argent, du prix et de la valeur des choses : coût de la réparation au noir d'un chauffe-eau, d'un breakfast dans le limousin, prix des maisons, des appartements, des terrains, frais de la contribution par Houellebecq lui-même au catalogue de l'exposition (dix mille euros + un portrait de lui...), cote des tableaux et spécifiquement des toiles du héros (six millions d'euros pour un Houellebecq écrivain), dans le contexte d'un marché de l'art dominé par les plus grandes fortunes de la planète : « sept cent cinquante mille d'euros … se dit-il. Ça n’avait aucun sens. Picasso non plus, ça n’avait aucun sens » (p 232) ; « on en est à un point où le succès en termes de marché justifie et valide n’importe quoi, remplace toutes les théories, personne n’est capable de voir plus loin, absolument personne. » (p 206)

07:30 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (19) | Tags : littérature, prix goncourt, houellebecq, la carte et le territoire, actualité |

mercredi, 03 novembre 2010

La mort, les morts...

On parle toujours de la mort comme si elle existait mais la mort, c’est comme la vie, ça n’existe pas. Seuls existent les vivants. Et puis les morts.

On parle toujours beaucoup plus de la mort que des morts, comme si la mort existait, comme si quelqu’un l’avait vue : on n’a jamais vu que des morts, et sans eux, comment soupçonnerions-nous même l’existence de la mort ?

Parler de la mort plutôt que des morts, c’est au fond un pur égoïsme de vivant.

Un mensonge en papier glacé, comme le dit avec style Yves Bonnefoy : « Pour autant qu’elle fut pensée, depuis les Grecs, la mort n’est qu’une idée qui se fait complice d’autres dans un règne éternel où, justement, rien ne meurt (…) Il y a un mensonge du concept en général, qui donne à la pensée pour quitter la maison des choses, le vaste pouvoir des mots. » (1)

Exit la mort. On devrait donc ne parler, ne penser qu’à nos morts.

Car eux-seuls ont pleinement existé. D’ailleurs lorsque la mort surgira, elle fera de chacun de nous un mort, tout simplement. Un de plus.

Comme ces flocons qui tombent sous le regard du Gabriel des Dubliners : quelle clôture, que celle de la nouvelle de Joyce ! « Quelle quantité ! Et tous, ils ont arpenté Dublin en leur temps. Fidèles disparus. Tels vous voici, tels nous étions » Cette façon soudain qu’a Bloom, sans prévenir, comme le grand Villon de la Ballade des Pendus, de donner la parole aux morts… De nouvelles en roman, Joyce ne parle pas de la mort. Il ne parle que des morts. Un auteur. Un grand. Et Chateaubriand : « J’ai passé comme une fleur : j’ai séché comme l’herbe des champs. », fait-il dire à Atala.

« Mourir, écrit Jankélévitch, (2) est de tous les verbes de la langue française le seul dont la conjugaison projette irrévocablement le locuteur dans le phénomène littéraire : on peut dire à coup sûr je mourrai ; mais on ne peut dire je meurs que pour je me pâme et je suis mort pour je suis accablé. Conjuguer mourir à un autre temps que le futur, c’est s’immerger dans la métaphore indubitablement. »

Voilà. On ne quitte pas le verbe aussi facilement que ça.

Les morts, c’était leur jour, hier. Ça devrait être chaque jour leur fête : ce serait tous les jours la fête de la littérature. CQFD.

(1) Yves Bonnefoy, "Les tombeaux de Ravenne" L'Improbable

(2) Jankélévitch, La mort

La Mort de Roland

Grandes Chroniques de France, enluminées par Jean Fouquet.

Tours, vers 1455-1460.

09:48 Publié dans Aventures post-mortem de la langue française | Lien permanent | Commentaires (21) | Tags : littérature, bonnefoy, jankélévitch, joyce, jour des morts |

mardi, 02 novembre 2010

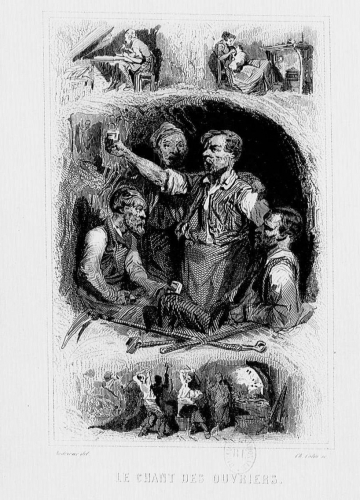

L'esprit quarante-huitard

Lorsque retentissent les tout premiers coups de canons de février, Pierre Dupont était déjà l’une des plus éminentes figures des quarante-huitards. En quelques mois, quelques couplets, il en devint rapidement le chantre absolu.

La république, que son oeuvre si populaire à l'époque n'a cessé de célébrer, n'a duré que deux ans, étranglée par le coup d’état de Louis-Napoléon : « Quel contraste, écrivait-il dans la préface du tome IV de ses oeuvres, entre l'époque où l'auteur a débuté par ses chants rustiques, c'est-à-dire en 1846, et celle où nous vivons aujourd'hui en 1859. Une heure en 1848, on put croire que ces théories touchaient à l'application, et ces inéffables rêves se sont brisés sur les roches dures de la réalité...»

Pierre Dupont, réfugié dans sa ville natale, alcoolique, abandonné de la jeunesse, mourut le 24 juillet 1870 à Lyon, un mois et quelques jours avant Sedan et la chute du second Empire, l’avènement de la Troisième République.

Étrange destin que celui de cet homme qui porta si haut le désir d'une génération avant de sombrer dans l'oubli sans connaître l'heure des possibles réparations .

A bien y regarder, la république de Pierre Dupont n’était éloignée que de trois générations, guère plus, de la Grande Révolution, comme le disaient encore avec haine, emphase, désir ou respect les gens du XIXème siècle. Entre « la grande Révolution » et la République de Pierre Dupont, un Empire aussi glorieux qu’éphémère, une Restauration aussi improbable qu’avortée, une Monarchie constitutionnelle aussi inique que corrompue : Pouvons-nous nous représenter vraiment à présent ce que cet idéal, je veux dire l'idéal républicain, a pu représenter pour ces hommes et ces femmes qui, comme lui, ne le connurent que quelques mois ?

Il me semble que c'est impossible.

Impossible sans le secours d'une mémoire vive, celle de la littérature.

Et entre autres oeuvres, parce que le peuple d'alors chantait bien plus qu'il ne lisait, une oeuvre comme celle de Pierre Dupont.

A se replonger dans ces célébrations d'un autre âge des artisanats perdus, des animaux de la ferme, de la rude nécessité du pain, des amours de villages et des élans pour la fraternité, on est d'abord saisi, un peu comme à la lecture du Peuple de Michelet, de l'écart qui nous sépare de ce monde enfoui. République ? Nos ministres, députés, journalistes, sportifs, artistes engagés, syndicalistes, tous n'ont pourtant que ce mot à la bouche.

Qu'est-ce que la République de Pierre Dupont ?

Paris est sorti du tombeau

En renversant la sentinelle,

Radieux comme un Christ nouveau.

Répandons la bonne nouvelle,

Bouches de fer, canons, fusils,

Tambours, clairons, bouches de cuivre,

Apprenez à tous les pays

Comment la France a pu revivre.

(La Jeune République - 1848)

La République, cette reine

Qui donne des leçons aux rois

En trois tours d'horloge a sans peine

Ressuscité tous nos vieux droits.

On se battait pour des réformes,

Pour des semblants de liberté;

Elle a brisé les vaines formes,

Et rétabli son unité.

(La Républicaine, 25 février 1848)

Dans l'oeuvre de Pierre Dupont, la République est à la fois, je ne peux mieux dire, une Allégorie et une Réalité : Allégorie de la Liberté et réalité de l’évènement. Allégorie de la Fraternité, et réalité de la révolution. La deuxième République est encore un idéal, fait de jeunesse, de rêves, d'insouciance face à l'avenir et face au monde. En même temps, elle n'est plus, enfin, et depuis peu, une utopie. On la salue donc par les visages et par les rues, telle la Bonne Nouvelle. Car -pouvons-nous comprendre cela ?-, la République de Pierre Dupont n'a encore ni sang sur les mains, ni mensonges à la bouche. Pas même une arrière-pensée en tête.

D'un mot dur, elle n’est pas encore la salope de Steinlen : nous sommes en 1848.

Le mal, alors, ce n'était que les rois, les prêtres et les empereurs. C’était avant la Commune, la colonisation, Panama, la confiscation puis la mise à sac du régime par les notables et les industriels francs-maçons, la guerre de quatorze, les dévaluations successives du franc, juin 40, la collaboration, les accords de Bretton Woods, Hiroshima, l’exode rural, la guerre froide, la décolonisation, le pétrole, les idées, Joe Dassin, Claude François et Sylvie Vartan, le pétrole encore et toujours, les week-ends meurtriers sur les routes, Giscard, Mitterrand, la vie Auchan, l’argent virtuel, le consumérisme, le communautarisme et les putains de banlieue, Tchernobyl, la couche d’ozone, Zidane, Harry Potter, Loana, Internet, le réchauffement climatique, en un un mot, la République vivait ce qu’on pourrait appeler son âge d’Or, l’âge d’or de la République Française. Et Pierre Dupont pouvait chanter que le vote était sacré.

Pour mieux comprendre et situer cet instant qui ne dura que deux années réelles mais subsista virtuellement durant tout le second empire, écoutons Baudelaire, préfacier enthousiaste des œuvres complètes de Pierre Dupont :

« La révolution de Février activa cette floraison impatiente, et augmenta les vibrations de la corde populaire ; tous les malheurs et toutes les espérances de la Révolution firent écho dans la poésie de Pierre Dupont. »

Cette République décrite telle une vibration, qu'est-elle pour ces hommes d'alors sinon un instant de grâce, je ne trouve d’autre mot pour le nommer...

N’est-ce pas d’ailleurs à cet instant que, de manière toujours abusive, chaque président fait allusion à sa prise de fonction, pour évoquer ses premiers mois de gouvernance ? Relier, renouer, retrouver, le peuple, le peuple, le peuple, tous à l’affût du bon vieux mythe. Et pour donner à ce mythe une coloration spécifique, Mitterrand eut son convoi ridicule au Panthéon, Chirac sa traversée décontractée de Paris, Sarkozy son jogging ankylosé à Brégançon… Il faut bien que la télévision serve à quelque chose...

Glissons.

« A mon avis, Pierre Dupont a été surfait par les uns et réduit plus que de raison par les autres », écrivit l’un de ses critiques (aujourd’hui oublié plus encore que lui-même). Ce constat n'est-il pas davantage évident pour les écrivains politiques que pour les autres ? Et Dieu sait si Pierre Dupont fut un chantre politique. Et Dieu sait si Pierre Dupont est à présent oublié.

Durant le vingtième siècle, la république des notables et celle des élus n’a pu qu’exécrer celle des paysans, des ouvriers et des artisans. C'est sous la pression des évènements internationaux (au premier lieu desquels 1917 et ce qu'on appelle dorénavant l'épisode soviétique), bien plus que sous la pression de la rue, qu'elle a été contrainte d'ouvrir sa bourse et de délivrer des droits sociaux. Depuis la création de l'Europe libérale, depuis l'effondrement du bloc soviétique, combien de mouvements de rues ont eu raison des gouvernants ?

La République qui n'est plus celle de Pierre Dupont a appris à manier les armes de l'autoritarisme et celles de la démagogie. Lorsqu'au moment du vote, elle se souvient avoir besoin du peuple, de quelque parti ou de quelque loge que soient ses élus, ils n’hésitent jamais à recourir au populisme le plus abject, le plus goujat, celui de gauche comme de droite, si c’est le prix à payer pour assurer une réélection ou bien reconquérir le pouvoir.

Relire Pierre Dupont, c’est un peu comme se laver de tous ces miasmes. Ceux du sarkozisme, enfant du chiraquisme, enfant du mitterrandisme, lui-même enfant du gaullisme, pour retrouver l’esprit quarante-huitard, quand la République incarnait à part entière l’espoir du peuple et se présentait aux yeux de tous comme un objet réllement poétique.

Voici la musique et les paroles du Chant des Ouvriers, le chant fameux de la Révolution de 1848. L'oeuvre complète de Pierre Dupont n'a pas été ré-éditée depuis 1862 (Muse populaire, chez Garnier frères.) Je suis en train d'en rassembler les bribes éparses. Ceux qui désirent recevoir par mail les 4 tomes en format PDF peuvent laisser leur adresse mail ICI .

15:20 Publié dans Des poèmes | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : france, politique, lyon, 1848, pierre dupont, révolution de 1848, chant des ouvriers |

dimanche, 31 octobre 2010

La chaussure au milieu de la route

La chaussure n’est pas seulement au milieu de la route, elle est aussi au centre du recueil. Comme la seule trace métonymique qui demeure du personnage, après disparition. Un symbole de l’identité perdue, si l’on veut. Le personnage ? Chaque nouvelle s’organise autour d’un, plus particulièrement. Et en général, ce dernier finit mal. Ou bien il finit autre, comme dans la Veuve. Ou plutôt, pour dire bref, il ne finit pas, il finit même, puisqu’on le retrouve dans la peau du héros de la nouvelle suivante. Car il s’agit bien de « Variations solipsistes ». Variation sur le seul soi-même, autrement dit, entendu ce soi-même que le lecteur reçoit en partage le temps d’une lecture, ce soi-même autour duquel la matière textuelle de chaque nouvelle s’organise.

Les décors, ce sont souvent des routes. Ou bien des bureaux. Une plage. Des chambres d’hôpital. Pour ce narrateur, « maniaque de la précision », on sent que le lieu n’est pas d’une importance capitale puisque le véritable décor est surtout la conscience éprouvée de son personnage, que ce dernier ait dévoré trop de Laforgue ou qu’il soit tout juste sevré de Nietzsche. Je ne voudrais pas déflorer ici les intrigues, puisque chacune entretient son suspense particulier. Plus que la chaussure, il est un objet dont la situation est placée bel et bien au milieu des préoccupations de Stéphane Beau, cet objet, c’est le livre. Le livre par lequel, en effet, nous avons tous pu rêver le monde (où le monde nous a rêvés), le livre par lequel nous nous sommes tous aussi conçus, et ce faisant auto-condamnés à l’étrangeté du solus in ipse. Or, en lui apportant tout ce dont il a besoin pour se dire (une unité de temps de lieu, d’action) la nouvelle est un genre qui convient tout particulièrement au « solipsisme » tel que Stéphane Beau le pratique, et qui opère finalement comme le centre nerveux de chaque intrigue, un basculement du personnage, qui d'autre devient lui-même.

J’ai rencontré Stéphane Beau à travers Georges Palante. Du moins à travers la réédition qu’il avait donnée, en 2007, d’un petit texte de ce dernier, La sensibilité individualiste. M’attendais-je à retrouver trace du vieux philosophe de Saint-Brieuc dans le parcours de ces nouvelles ? Au détour de l'une d'entre elles, Journal Intime, je découvre en tout cas le patronyme de celui qui avait causé indirectement la mort de Palante, ce Jules de Gaultier avec lequel il s'était battu en duel, et le trouver là me semble tout naturel. Le héros de la nouvelle vient alors d’acheter une de ses œuvres et se fait cette réflexion : « Son livre s’intitule le Bovarysme. Le thème me convient bien, puisqu’il parle de cette capacité qu’ont les êtres à se concevoir systématiquement et inexorablement différemment qu’ils ne sont ». Ce qui habilement nous ramène au projet philosophique qui sous-tend la trame de chaque récit : perpétuels étrangers à soi-même et aux autres, et soumis aux aléas d'un Réel rêvé qui brutalement se retourne contre eux, les héros de Stéphane Beau sont tous victimes du reflet qu’ils ont fabriqué de leur propre substance. Leur aventure, pourtant fantastique, renvoie ainsi le lecteur vers l’expérience la plus quotidienne qu’il fait de son propre enfermement en lui-même. La réussite littéraire du nouvelliste se niche là, dans cette capacité qu’il a de rendre chacun, in fine, lecteur de sa propre duplicité.

La chaussure au milieu de la route : parmi tous les ténors de la rentrée littéraire, un livre discret mais efficace, et qui mérite de trouver sa place parmi les piles et d'y laisser de nombreux trous.

rout

LA CHAUSSURE AU MILIEU DE LA ROUTE Variations solipsistes

11:59 Publié dans Des nouvelles et des romans | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : stéphane beau, la chaussure au milieu de la route, littérature, nouvelles |

samedi, 30 octobre 2010

Nagasaki et l'Académie

Pari audacieux que de réécrire pour la énième fois cette histoire du vieux célibataire maniaque et vivant seul (« je ne suis pas grand-chose » murmure le héros-narrateur en incipit), un homme « sans charme particulier, terne. Honnête », guettant maladivement son frigo, soupçonnant soudainement dans sa maison la présence irréelle d’un être autour de lui : un poisson disparu, huit centimètres de moins dans un brick de jus de fruit vitaminé, un yaourt, Eric Faye oserait presque nous faire le coup du verre de lait s’il n’avait déjà été pris par Maupassant…

Son quinquagénaire de personnage vivotte donc, dans cette angoisse de vieillir que lui communiquent le culte des centenaires et les publicités du monde qui l'entoure : « Quatre actions anti-âges pour hydratant excessif ». Son personnage est un « homme des masses » à la Kaffa, plongé en temps de Crise majuscule, celle « qui rend les hommes un peu plus seuls ». Son personnage a donc besoin « d’une bulle, d’une tanière, d’un terrier, d’un antre », où se reposer avec les choses « qu’il s’offre » (une boite de thé du soir qui n’empêche pas de dormir, un PC). Dès lors, cette présence rôdant autour de lui dans l'intimité de son espace, Shimura, puisque c’est son nom, la ressent comme un viol.

Son quinquagénaire de personnage vivotte donc, dans cette angoisse de vieillir que lui communiquent le culte des centenaires et les publicités du monde qui l'entoure : « Quatre actions anti-âges pour hydratant excessif ». Son personnage est un « homme des masses » à la Kaffa, plongé en temps de Crise majuscule, celle « qui rend les hommes un peu plus seuls ». Son personnage a donc besoin « d’une bulle, d’une tanière, d’un terrier, d’un antre », où se reposer avec les choses « qu’il s’offre » (une boite de thé du soir qui n’empêche pas de dormir, un PC). Dès lors, cette présence rôdant autour de lui dans l'intimité de son espace, Shimura, puisque c’est son nom, la ressent comme un viol.

Nagasaki aurait pu ainsi être une énième fable sur la folie. Le motif est d'ailleurs évoqué en filigrane ; mais l’ingéniosité d’Eric Faye est, si on peut le dire, de réactualiser le topos de l’intrus (ou du double) : son court récit devient une fable moderne sur l’anonymat des grandes villes, la solitude des êtres ordinaires, les sans-logis, la perte du sens, la crise.

Inspiré d’un fait-divers inséré dans le texte avec une typo du genre mécanes, le personnage-narrateur relate donc le squat incroyable qu’une femme fit dans sa propre maison de son placard à futons inutilisé, jusqu’à ce qu’au bout d’un an, il la surprenne dans sa cuisine grâce à une webcam et la fasse arrêter. Un procès s’ensuit. On en apprendra un peu plus sur l'identité cette femme, «qui avait mordu la poussière bien avant nous autres » et avait « élevé la discrétion au rang d’art de la survie ». On aurait pu s’en tenir à ça, à la seule histoire de la constitution d'un couple, la « fin de droits » et le « salaryman ». C'était suffisant pour faire un bon petit livre. Et dans la foulée un bon petit film.

Mais Eric Faye a du métier. Il sait que « ceux qui continuent d’avancer pendant que d’autres meurent » ne sont ni des voyous ni des bourreaux : tout juste des gens ordinaires, « entre échec et réussite », qui ne retiennent que peu de choses de leurs jours écoulés, hormis bien sûr le surprenant, le fait-divers, lorsque par un coup du sort, ils en deviennent le centre, un centre digne de figurer dans la presse ou de passer à la télé. Des gens qui, comme son héros, fuient la surveillance des autres tout en ayant besoin de sécurité : n’est-ce pas cela, en définitive, ce que le fameux sweet home « où se remettre des bosses et des bleus de l’existence » promet ? Ce sweet home improbable, rêve des classes moyennes occidentales entretenu avec férocité par la classe politique, Nagasaki nous conte la façon toujours imprévue dont il peut soudainement voler en éclat : Au centre du livre, la bonne blague du « type aux deux bombes » qui après avoir survécu à Hiroshima, trouva encore le moyen de survivre à Nagasaki, est évidemment placée là pour orienter la lecture vers un sens allégorique. « Je n’arrive plus à me sentir chez moi », murmure, hébété, Shimura à la barre du procès de son étrange intruse…

Eric Faye connait le métier. Il sait captiver l’attention, complexifier un personnage, mettre en valeur une scène, être dense et efficace, tenir une plume pour plusieurs publics à la fois. Aussi l’Académie Française vient-elle de lui décerner son Grand prix. Il n’y a rien à redire à cela. Un limousin remplace du coup un limousin. L’insoutenable suspense pour savoir si Houellebecq décrochera oui ou non le pompon du Goncourt cette année se prolongera jusqu’au 4 novembre.

Nagasaki, Eric Faye, Stock, 108 p., 13 euros.

11:16 Publié dans Des nouvelles et des romans | Lien permanent | Commentaires (5) |