dimanche, 21 août 2016

Anna Maria Taïgi

Dirait-on pas qu’elle s’apprête à entrouvrir les lèvres, à cligner du cil et à nous regarder, le visage ceint depuis si longtemps de sa coiffe ample et blanche ? A frémir d’une narine et se mettre à respirer de nouveau ? Anna Maria Taigi est morte en juin 1837, dans son appartement romain non loin de l’église santa Maria in Via Lata, alors que Daguerre avait découvert la photographie depuis deux ans tout rond et qu’il n’avait pas encore déposé son brevet. Certes, elle ignorait tout de ce procédé qui s’apprêtait par étapes à envahir le monde jusqu’à y façonner des mœurs dont, de prophétie en prophétie, elle devinait toute la malignité à venir. Et tandis que je prenais ces clichés d’elle, seul dans la petite chapelle, j’aurais presque éprouvé le sentiment de violer son époque du bout de la mienne, si le calme et la sérénité qui entourent la chasse dans laquelle la tertiaire déchaussée de l’Ordre de la Sainte-Trinité attend la Résurrection n’étaient tels que je me sentis autorisé. Non loin se chantait une messe en corse, et les voix de basses qui montaient du chœur d'hommes paraissaient vouloir la bercer.

Je regardais ses pieds. Je l’imaginais trottinant au bras de Dominique le long du Corso pour rejoindre les deux chambrettes et la cuisine que le prince Chigi leur avait concédé à l'occasion de leur mariage en son palais à l’angle de la place Colonna. Une histoire purement romaine. Elle à qui la Vierge avait annoncé : « Il est nécessaire que chacun se persuade, connaissant ta vie, qu’il est possible de servir Dieu dans tous les états et toutes les conditions », elle qui était née la même année que Napoléon, je l’imaginais, ce 24 mai 1814, s’écriant « Jésus-Christ est entré dans Jérusalem » au passage de Pie VII, de retour en ce somptueux Quirinal dans lequel le général Radet était venu l’arrêter quelque cinq années plus tôt, au nom d'un empereur à présent déchu. Chateaubriand retrace dans ses Mémoires l’épisode :

« A l’heure attendue, le général Radet pénétra dans la cour du Quirinal par la grande entrée ; le général Siry, qui s’était glissé dans le palais, lui en ouvrit en dedans les portes. Le général monte aux appartements : arrivé à la salle des sanctifications, il y trouve la garde suisse, forte de quarante hommes ; elle ne fit aucune résistance, ayant reçu l’ordre de s’abstenir : le pape ne voulait avoir devant lui que Dieu.

Les fenêtres du palais donnant sur la rue qui va à la porte Pia avaient été brisées à coups de hache. Le pape, levé à la hâte, se tenait en rochet et en mosette dans la salle des audiences ordinaires avec le général Pacca, le cardinal Despuig, quelques prélats et des employés de la secrétairerie. Il était assis devant une table entre les deux cardinaux ; Radet entre ; on reste de part et d’autre en silence. Radet pâle et déconcerté prit enfin la parole : il déclara à Pie VII qu’il doit renoncer à la souveraineté temporelle de Rome et que si Sa Sainteté refuse d’obéir, il a ordre de le conduire au général Mollis.

Le pape répondit que si les serments de fidélité obligeaient Radet d’obéir aux injonctions de Bonaparte, à plus forte raison, lui, Pie VII, devait tenir les serments qu’il avait fait en recevant la tiare ; il ne pouvait ni céder ni abandonner le domaine de l’Eglise qui ne lui appartenait pas, et dont il n’était que l’administrateur.

Le pape ayant demandé s’il devait partir seul : « Votre Sainteté », répondit le général, « peut emmener avec elle son ministre ». Pacca courut se revêtir dans une chambre voisine de ses habits de cardinal.

Lorsque Pacca revint, il trouva son auguste maître déjà entre les mains des sbires et des gendarmes qui le forçaient à descendre les escaliers sur les débris des portes jetées à terre… Dans la cour du Quirinal, le pape avait rencontré les Napolitains, ses oppresseurs ; il les bénit ainsi que la ville : cette bénédiction apostolique se mêlant à tout, dans le malheur comme dans la prospérité, donne un caractère particulier aux événements de la vie de ces rois pontifes qui ne ressemblent point aux autres rois » (1)

Depuis le 10 juillet 1865, vingt-huit ans après son décès, la dépouille secrètement souriante d'Anna Maria Taïgi repose donc en saint Chrysogone, au bas du jadis populeux Trastevere, non loin du jadis fougueux Tibre. Ces corps de saints incorruptibles, que l’Eglise conserve un peu partout en ses chapelles éparses, on en oublierait qu’ils sont cadavres tant l’inspiration qu’ils délivrent porte en son sein un air de de calme et de lumière. Le 30 mai 1920, le jour de la Sainte Trinité, l’humble femme du peuple, femme de maison, mère de famille et tertiaire déchaussée, avait été solennellement béatifiée par Benoit XV, au lendemain d’un carnage atroce, dont elle avait prophétisé les grandes lignes. Les chants corses accompagnent son attente. Elle en prophétisa d'autres, qui ne sont pas encore venus. C’est étrange, comme elle porte en ses traits à la fois tout le détail de ce qui fit son époque, et quelque chose d’autre, qui ne passe pas. On tarde dans cette chapelle. On hésite à la quitter.

Cela s’appelle un goût de l’Eternel. Car de son temps comme du nôtre, c'est bien Lui dirait-on que son âme, où qu'elle soit, est en train de contempler.

[1] Chateaubriand, Mémoires d’Outre-Tombe.

00:50 Publié dans Là où la paix réside | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : anna maria taïgi, saint chrysogone, napoléon, pie vii, chateaubriand, littérature, rome, christianisme |

samedi, 16 juillet 2016

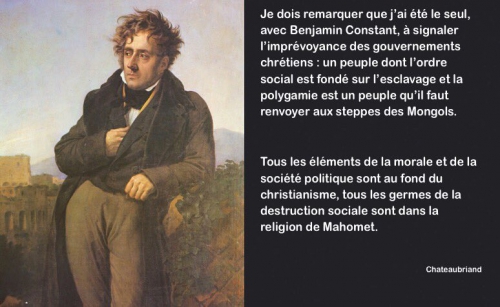

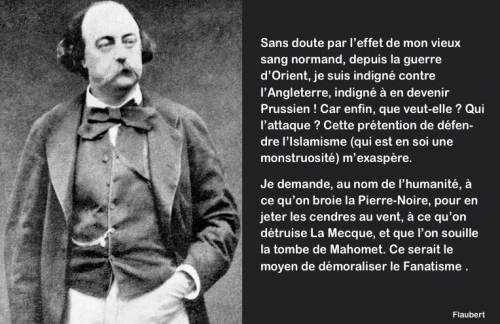

Un peu de littérature

00:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : flaubert, chateaubriand, littérature |

mardi, 12 avril 2016

Agé de tant de baptêmes

Flotte dans toute la prose de Chateaubriand une rêverie intrinsèquement catholique et romaine qui trouve son point d’orgue dans cette citation des Mémoires où il est question de Milton : « Ce fut un événement mémorable, lorsque le XVIIe siècle députa son plus grand poète protestant et son plus sérieux génie pour visiter, en 1638, la grande Rome catholique. Adossée à la croix, tenant dans ses mains ses deux Testaments, ayant derrière elle les générations coupables sorties de l’Eden, et devant elle les générations rachetées descendues du Jardin des Oliviers, elle disait à l’hérétique né d’hier : Que veux-tu à ta vieille mère ? »

Celles et ceux qui apprécient le mémorialiste reconnaîtront tout de suite l’ironie avec laquelle il emploie le verbe « députer » pour personnifier un XVIIe siècle déjà bien coupable à ses yeux, comme aurait dit Philinte, ainsi que les déterminants possessifs « son ». Quand il voyage, François René est toujours sur les traces de quelqu’un, le Tasse à Ferrare, Byron à Venise, Milton à Rome, dont il doit en quelque sorte éprouver la majesté et finalement défier la grandeur pour mieux la relativiser. Députa, donc. Le mot choit du bout des lèvres, ou plutôt d’un coin de l’esprit, tout vif. On l’entend crisser sous la plume, comme pour déjà banaliser en creux ce voyage de l'auteur du Paradise Lost qui, si grand poète et si sérieux génie fût-il, ne peut que l’être trois notes et trois nuances en-dessous de François-René que personne, jamais, n’aura jamais ainsi « député ». A ce verbe, se faisant l’écho d’un dédain plus affirmé, répond « né d’hier » à la fin de l’extrait. Milton, l’ainé, se retrouve en raison de son protestantisme hérétique le cadet, en quelque sorte… le cadet de Chateaubriand qui parait soudain,âgé de tant de baptêmes, aussi vieux que Rome.

Une prosopopée hardie fait de la « grande Rome catholique » une sorte de poste de douane entre-deux mondes, avec un « derrière » et un « devant », des générations perdues d’un côté, rachetées de l’autre. On croit voir se dresser, face aux figures suggérées d’Adam chassé hors de l’Eden et du Christ méditant à Gethsémani, celle de Constantin jetant le paganisme dans les eaux du Tibre du pont de Milvius. Et Milton soudain paraît bien seul. Et Milton paraît bien jeune. Et Milton paraît bien petit. Rétréci dans le sein même de l'histoire avec un H majuscule. C’est le génie de Chateaubriand de parler ainsi à travers et à partir de l’histoire, d’épouser d’un trait de plume sa grandeur. « Les grands artistes, nous dit-il, à leur grande époque, menaient une toute autre vie que celle qu’ils mènent aujourd’hui : attachés aux voûtes du Vatican, aux parois de Saint-Pierre, aux murs de la Farnésine, ils travaillaient à leurs chefs d’œuvre suspendus avec eux dans les airs. Raphaël marchait environné de ses élèves, escorté des cardinaux et des princes, comme une sénateur de l’ancienne Rome suivi de ses devanciers et de ses clients. (…) Ces fameux artistes passaient leurs journées dans les aventures et les fêtes ; ils défendaient la ville et les châteaux ; ils élevaient des églises et recevaient de grands coups d’épée, séduisaient des femmes, se refugiaient dans des cloitres, étaient absous par des papes et sauvés par des princes » (2)

Comme Chateaubriand voyait en creux Michel Ange accroché à son échafaudage de la Sixtine en train de tracer les plis du manteau de Dieu, je crois le voir lui dans son exil d’après 1830, à Prague ou ailleurs, en train de défendre les châteaux de son vieux roi et d’élever l’ultime église où il avait déjà prévu de descendre, « un crucifix à la main ».

Raphaël, Baptême de Constantin, Chambre de Constantin, Vatican

(1) Mémoires, 3°Partie, 2°époque, livre huitième, ch. 7

(2) Mémoires, 3°Partie, 2°époque, livre huitième, ch. 6

22:21 Publié dans Des poèmes | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : chateaubriand, milton, mémoires, paradise lost, rome, constantin, catholicisme, littérature |

mardi, 06 octobre 2015

Séraphins de l’Église militante

Beau titre de sagesse, que Léon Bloy octroie aux Chartreux de saint Bruno dont c’est aujourd’hui la fête, au détour des lignes de son Désespéré, Marchenoir, venu mendier dans le fameux monastère alpin « l’absence du dix-neuvième siècle » et son corollaire, « l’illusion du douzième ». A l’heure des e-tombes et autres saugrenues et sataniques profanations de l’Être et des êtres, il ne restera bientôt plus guère qu’eux, ces blancs Chartreux « si austères, si suppliciés, si torturés par les rigueurs de la pénitence sur lesquels s’apitoie, légendairement, l’idiote lâcheté des mondains », pour demeurer « les seuls hommes libres et joyeux dans une société de forçats intellectuels ou de galériens de la fantaisie, les seuls qui fassent vraiment ce qu’ils ont voulu faire dans cette allégresse sans illusion que Dieu leur donne et n’a besoin d’aucune fanfare pour s’attester à elle-même qu’elle n’est autre chose qu’une secrète désolation» (1)

Pour nous être laissés mordre et emparer par le monde, nous ignorons dorénavant la matière vive du sain et saint silence. Et ce n’est pas les quelques heures de sommeil que nous autorise encore cette société gavée qui se moque de Dieu et a partout détruit la nuit qui sont à même de régénérer la paix égarée de nos fibres éperdues. Nous ne serons certes pas les premiers, nous faufilant sur le sentier pierreux grimpant jusqu’au monastère entre deux flancs de rochers non loin de l’eau blanche et bondissante du Guiers-Mort, à appréhender l’immersion totale dans la paix intérieure à laquelle une telle retraite prépare : Le monde passe, la Croix demeure, et nous emboitons le pas à une multitude avant nous, parmi lesquels Chateaubriand et Ballanche mais aussi tant de pèlerins et de saints, saint Bernard et saint François de Sales, jusqu’au fondateur saint Bruno. François-René, dans ses Mémoires, dresse de l’endroit que la Révolution vient alors de dévaster un tableau navrant ; les bâtiments se lézardent sous la surveillance d’une espèce de « fermier des ruines » qui vient d’inhumer le tout dernier frère : Ballanche et lui contemplent « la fosse étroite fraîchement recouverte. Napoléon, dans ce moment, en allait creuser une immense à Austerlitz ». Il songe aux enfants de Bruno en habits blancs, « Heureux, ô vous qui traversâtes le monde sans bruit, et ne tournâtes pas même la tête en passant ! » Un peu auparavant, dans l’autre chartreuse, la petite de Paris (celle dite de Vauvert, au Luxembourg - elle aussi tout juste assaillie par la bêtise et la fureur de cette même Révolution), la fresque de Le Sueur contant la vie de saint Bruno s’était dressée, livide devant lui : « Il y a deux espèces de ruines, notait, le cœur flétri, l’écrivain : l’une ouvrage du temps, l’autre ouvrage des hommes. C’est à cette seconde que la Chartreuse appartient, ouvrage des malheurs et non des années (…) Sur les murailles, on voyait des peintures à demi effacées représentant la vie de saint Bruno : un cadran était resté sur un des pignons de l’église et dans le sanctuaire, au lieu de cet hymne de paix qui s’élevait jadis en l’honneur des morts, on entendait crier l’instrument du manœuvre qui sciait les tombeaux ». (2)

L’inconscience des Occidentaux devant la radicalisation inévitable de l’Islam [on entend peu de penseurs s’en prendre à la matrice idéologique même de Daesh, et qui n’est rien moins que l’anéantissement de tout ce qui n’est pas elle], l’abandon par ces mêmes Occidentaux de leurs autels, livrés par centaines dans les campagnes aux vols [le nombre de pillages d’églises va grandissant dans l’indifférence générale], l’usure même du divertissement libéral, l'indigence intellectuelle du concept même de laïcité [ne parlons pas de ses représentants !] ainsi que l’inévitable achevement du calendrier consumériste qui se profile à l’horizon, tout cela ne plaide pas pour un futur très heureux : Nous sommes, à n’en pas douteur, à la veille d’événements extrêmement graves et meurtriers. Pourtant, l’espérance doit nous demeurer vive et chevillée au cœur :

« Prends en gré ma supplication, comme une immense clameur, pour que mes paroles soient de plus en plus dignes d'être exaucées de Toi, donne intensité et persévérance à ma prière. (…) Puisque Ta miséricorde est immense et que mon péché est grand, aie pitié de moi grandement, aussi grandement que l'est Ta miséricorde, alors je pourrai chanter tes louanges en contemplant ton nom, qui est Seigneur. Je Te bénirai d'une bénédiction qui durera aussi longtemps que les siècles, je Te louerai par la louange en ce monde et en l'autre »

Ainsi priait Bruno de Cologne, dit aussi le Chartreux : du monde inutile et sombre où végètent nos consciences appauvries, il y a, aujourd’hui que nous le célébrons, comme un joyeux contre-pied à prendre en longeant la rue aux pavés inégaux qui mène jusqu’au porche d’une quelconque église. Car si Dieu ne date pas d’aujourd’hui [telle est même sa principale raison d’être encore], il ne date pas non plus d’hier et, moins encore, de demain. Puits sans commencement de sa propre autorité, voie assurée de toute foi sans lendemains finis, Yahweth Sabaoth siège en cette matière dense qu’ignore le bruit que nous faisons, infimes, en vivant. Ce bruit, qui rend proprement déraisonnable, ce silence, qui rend proprement empli de sens, la fin du Credo de ce même saint Bruno :

« Je crois particulièrement que ce qui est consacré sur l'autel est le vrai Corps, la vraie Chair et le vrai Sang de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous recevons pour la rémission de nos péchés, dans l´espérance du salut éternel. »

Le Sueur, Saint Bruno priant, Louvre

(1) Léon Bloy, Le Désespéré

(2) Chateaubriand, Génie du Christianisme

14:28 Publié dans Des poèmes, Là où la paix réside | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : bruno de cologne, saint bruno, chateaubriand, ballanche, chartreuse, grande chartreuse, léon bloy, le désespéré, marchenoir, littérature, génie du christianisme, mémoires d'outre tombe, romantisme, le sueur, religion, jésus-christ, daesh |

lundi, 18 mai 2015

Pensées non sacrilèges (2)

1. La messe tridentine est à la messe ordinaire ce que le cours magistral est aux cours lambda. Ici, un égalitarisme de bon aloi règne entre les uns et les autres, on se serre la main, on chuchote, on vient (comme dirait Mac Do) « comme on est » ; et on reste comme on est... là, un officiant exerce une autorité efficace devant une assistance respectueuse, silencieuse, composée de gens recueillis et parfois vêtus dans des habits de circonstances. On vient en étudiants ou en fidèles et on en sort enrichis. Ici, les uns et les autres ont leur mot à dire et participent au déroulement de l’office ou du cours ; là tout le monde se tait, écoute, comprend et tente de recevoir ce qu’il a besoin de comprendre et de recevoir. Ici, on est joyeux d’être modernes, plein de soi-même et certains du bien fondé de la réforme ad perpetuum. Là on poursuit une tradition séculaire, une filiation honorable, humbles et assurés de la justesse éprouvée des rites.

2. Le tout premier pays dont le Premier Ministre médiatiserait à outrance son mariage pour tous – pratiquons le novlangue comme tout le monde – ne pouvait donc être que ce sacré pauvre Luxembourg ! Il semble qu'il y ait là comme une grotesque prédestination pour ce G.D. (Grand Duché) devant l'Éternel, terre abondamment promise aux grandes magouilles financières et autres somptueux délits d'initiés, qui offrit à la Commission de la Zone son actuel président à lunettes, Jean Clo-Clo pour les intimes. Le Luxembourgeois lambda, si ça existe vraiment, le Luxembourgeois ordinaire doit se sentir incommen-surablement fier de se voir dorénavant représenté par un être aussi avancé, l’esprit aussi ouvert et le cul si bien posé sur le siège de son Temps.

3. A propos de cet ironique mariage pour tous, le mariage n’étant pas considéré comme un sacrement par les protestants, les 500 pasteurs de l’Eglise Unie de France (hum! hum!) ont décidé de bénir les unions homosexuelles; [une bénédiction qui n'est pas un sacrement, euh, c'est quoi au juste ?] « Pour les protestants, les questions de mœurs, de morale, d’éthique, relèvent de la responsabilité et de la liberté personnelle, avant tout », a déclaré à l'issue du vote Laurent Schlumberger, leur digne président (un Luxembourgeois, lui aussi ?) Voilà qui confirme ce que je crois depuis longtemps, que l’on ne peut à la fois se déclarer une protestation contre la religion et être une religion. Ce que Chateaubriand proclamait déjà dans ses Mémoires, lorsque, dédaignant de visiter le tombeau de Luther à Wittemberg, il écrivit : «Le protestantisme n’est en religion qu’une hérésie illogique». Pour le coup, la décision (finalement très conventionnelle et très prévisible dans son déni de toute tradition) de l’EPUdF en fournit une fois de plus l’éclatante démonstration à nos cœurs ébahis...

05:54 Publié dans Aventures post-mortem de la langue française, Lieux communs | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : luther, protestantisme, laurent schlumberger, mariage pour tous, rite ordinaire, messe tridentine, luxembourg, chateaubriand, littérature, france, culture, christianisme |

mercredi, 13 août 2014

Les hauts lieux du spectacle résistent aux humaines prétentions

On a souvent répété que Rousseau avait « inventé la beauté des montagnes », notamment celle des Alpes, et la phrase des Confessions est demeurée célèbre : « Au reste, on sait déjà ce que j’entends par un beau pays. Jamais pays de plaine, quelque beau qu’il fût, ne parut tel à mes yeux. Il me faut des torrents, des rochers, des sapins, des bois noirs, des montagnes, des chemins raboteux à monter et à descendre, des précipices à mes côtés qui me fassent bien peur » Avec le promeneur solitaire et l’idéal de pureté qu’il dépose sur elle, la montagne cesse d’être un lieu hostile, effrayant, mortifère, pour devenir une allégorie du sublime, un idéal sensible qui se raconte de lui-même : « Tout le jour, enfoncé dans la forêt, j'y cherchais, j'y trouvais l'image des premiers temps dont je traçais fidèlement l'histoire ; je faisais main basse sur les petits mensonges des hommes, j'osais dévoiler à nu leur nature, suivre le progrès du temps et des choses qui l'ont défigurée, et comparant l'homme de l'homme avec l'homme naturel, leur montrer dans son perfectionnement prétendu la véritable source de leur misère »

Les lecteurs et héritiers de Rousseau ont développé et corrigé le motif. Sur le chemin du saint Gothard, Chateaubriand décrit ces arbres que la nature alpestre a forcés à redevenir sauvages : « la sève se fait jour malgré la greffe : un caractère énergique brise les liens de la civilisation. » Quelques lignes plus loin, se souciant de lui-même, que les révolutions politiques ont jeté sur les routes : « J’ai encore assez de sève pour reproduire la primeur de mes songes, assez de flammes pour renouer mes liaisons avec la créature imaginaire de mes désirs ».

Les montagnes qui entourent le lac de Lugano deviennent-elles pour autant le lieu d’une renaissance exaltée au sentiment de l’infini ? Le mémorialiste âgé remet bien vite à sa place la ferveur du rêve rousseauiste : « Si pour devenir un robuste, un saint, un génie supérieur, il ne s’agissait que de planer sur les nuages, pourquoi tant de malades, de mécréants et d’imbéciles ne se donnent-ils pas la peine de grimper au Simplon ? » Et, conclut-il, ce sont les belles personnes qui font les beaux sites. Les montagnes ne font, elles, qu’ajouter « quelque chose de l’infini aux passions de l’âme ».

C’est avec Chateaubriand que la nature devient donc un spectacle à part entière, avec ce que cela suppose d’empathie et de mise à distance, de séparation et d’effusion. François-René fut contemporain des premières ascensions, qui datent de la fin du XVIIIème siècle ; les chamoniards Paccard et Balmat avaient-ils feuilleté du Rousseau ? Et l’anglais Edward Whymper, du Chateaubriand ? A peine l’homme posa-t-il un œil quelque peu contemplatif sur la montagne qu’il se trouva des intrépides pour la conquérir. Et la célèbre catastrophe du mont Cervin ne fut que le prologue d’une longue histoire, celle de la conquête toujours éphémère, toujours illusoire, des « hauts lieux ».

J’apprends qu’une cordée entière de six personnes vient d’être victime de l’Argentière. Six, après et avant de nombreux autres... Se mesurer au gigantisme de la montagne fait tellement partie du « pari ordinaire » que les nouveaux touristes se jettent à la figure, que certains partent à l’assaut du Mont Blanc en chaussures de ville, rapportent les gendarmes du coin. Devenir le héros du spectacle, après l’oubli du grand théâtre naturel dans lequel ce dernier déroule ses abstractions, son idéalisme, sa crétinerie, chacun s'en croit-il capable, vanité de l'égalitarisme oblige ? Cette inconscience et cette imbécillité post-modernes, qui jettent tout autant le touriste sûr de ses droits à la gueule des requins sur certaines plages, proviennent-elles de ces jeux de rôles aventureux dont on devient pour trois dollars le héros dérisoire ? Ou de cette goujaterie intrinsèque à l’ère industrielle, qui transforma le voyageur en touriste en quelques générations, sans parvenir - Dieu merci - à réduire l’implacable et somptueuse rudesse des monts à l'échelle de la prétention de simples images, d'humaines œuvres d'art...

Doré, catastrophe du mont Cervin

15:17 Publié dans Aventures post-mortem de la langue française | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : edward whympe, paccard, balmat, saint-gothard, lugano, mont-blanc, l'argentière, rousseau, chateaubriand, littérature, montagne, doré, mont-cervin, alpinisme, tourisme |

dimanche, 26 janvier 2014

L'illusion républicaine

Je vois, j’entends autour de moi des gens qui regrettent qu’on ne s’occupe plus des grands débats, des grandes idéologies politiques, pour ne s’intéresser qu’à des futilités, Dieudonné, Trierweiler et demain quoi d’autre ? Mais hormis à de rares occasions, ce monde où le politique avait un tel statut dans l'opinion a-t-il franchement existé ? La dernière fois que j’ai senti les Français saisis d’un débat d’importance, c’est lors du référendum sur la Constitution.. Cela a duré quelques semaines, et on sait comment les partis dominants et leurs représentants ont traité ce vote ; il ne faut donc pas que ces gredins s’étonnent d’être traités désormais pour ce qu’ils sont par l'opinion : de simples pantins interchangeables et sans épaisseur, au service de leurs seuls intérêts, et donc en rien représentatifs.

Nous sommes entrés dans ce monde américain, celui dans lequel chaque président se doit donc d’occuper le terrain avec sa propre histoire et de masquer ou de tenir dans l’ombre ainsi les grands problèmes. Ce n’est plus le monde spectaculaire à l’ancienne, où le protocole définissait les emplois, et qui convenait si bien aux anciennes monarchies : spectacle immuable, réglé comme du papier à musique. C’est le monde du self-spectaculaire mis en scène par de plus ou moins bons communicants. Bien entendu il faut que le figurant de passage soit à la hauteur, ce qui n'est hélas pas toujours le cas.

Aux Usa, on a toujours aimé cette histoire : un petit gars débarqué de rien et bombardé soudain l’homme le plus puissant du monde, qui fait son show sur la scène médiatique. A lui, l’espace de quelques années, le spectacle et le plaisir d’incarner the Big Dream. A lui, mais il faut qu’au fond des chaumières, chacun puisse se dire qu’aussi bien, ce gars pourrait être soi. C'est ça la clé du rapport démocratique de l'électeur à son élu.

« L’Amérique avait perdu un grand chef, et je me trouvais chargé d’une responsabilité terrible », écrit Harry Truman dans le premier chapitre de ses Mémoires, quand il comprend qu’il va devoir quitter le confortable poste de vice-président pour monter à son tour sur la scène, parce que Roosevelt vient de rendre « son âme éternelle ».

« - Harry, me souffle Mrs Roosevelt au téléphone, le Président est mort !

Les dernières nouvelles reçues de Warm Springs indiquaient que Mr Roosevelt se remettait de façon satisfaisante ; il paraissait même en si bon état qu’aucun membre de sa famille proche, pas même son médecin personnel, n’était auprès de lui. Toutes ces pensées me traversèrent l’esprit en un éclair avant que j’eusse retrouvé la voix.

- Y’a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous ?», demandai-je enfin

Je n’oublierai jamais sa réponse, empreinte d’une si parfaite compréhension

« Y a-t-il quelque chose que nous puissions faire pour vous ? C’est vous qui êtes en peine, à présent »

Et c’est alors que cet ancien agent d’assurance découvre, alors qu’en tant que vice président il n’en était pas même informé, le programme nucléaire qui allait déboucher sur Hiroshima.

Harry Truman

Depuis Giscard, la France s'est ainsi peu à peu américanisée jusqu'à la rocambolesque affaire de cette malheureuse première dame envoyée se refaire une santé médiatique au pays des éléphants non socialistes. Dire à quel point la pièce vire au vinaigre ! Mais le citoyen est en droit de se poser des questions sur la dimension symbolique perdue en route. Car nous voici plus très loin de Bill et Monica. Et, puisque on cache aux citoyens les grands dossiers d’Etat, puisque on les écarte des décisions qui compteront sur leur vie, puisqu'on obéit à une logique d'Empire, ils sont en droit d'exiger qu’au moins le spectacle soit à la hauteur de l’autorité du pays ! Et s'il ne l’est pas, que le mauvais acteur quitte la scène, puisque il est indigne du spectacle qu’il joue et puisque le pays divorce d’avec lui,,comme le montrent les instituts de sondage. On nous parle dès lors (tous les ministres qui jouent leur carrières) de respect à porter à la République; Qu'en est-il de ces sornettes ?

J’étais mardi soir dans l’église de mon quartier. Vers dix-neuf heures, le grand orgue retentit, et la porte s’entrouvrit. Accueilli par le curé de la paroisse, un homme seul traversa l’allée centrale d’un pas ferme, s’inclina devant l’autel et s’installa au premier rang ; juste avant la messe, le curé se tourna vers lui et dit : «Vous êtes ici, Monseigneur, dans un quartier populaire ». Et pour cause ! La Croix-Rousse, fief des canuts ! C’était l’office du 21 janvier, à la mémoire de Louis XVI, et cet homme était le duc de Vendôme, Jean d’Orléans, héritier (à moitié) légitime du trône de France par Louis-Philippe.

A un moment, le prêtre invita l’assistance à prier pour Marie-Antoinette, son fils et toute la famille royale. Je pensais à mes anciens morts à moi, charpentier à Miribel, boulanger à Bessenay, cultivateur à Thil ou cloutier à Larajasse, tous républicains sans aucun doute. Je pensais également à ce fil tenu qui durant les siècles précédents a uni les Français à leur roi, et qui leur est incompréhensible aujourd'hui, sinon à travers les châteaux qu'ils conservent et visitent dans une religiosité patrimoniale suspecte. Je réprimais un sourire à la pensée de tous ces discours médiatiques et ridicules sur « les deux corps du président » (Pauvre Hollande !) ou ceux sur le monarque républicain. Je regardais le duc de Vendôme, tantôt debout, tantôt agenouillé. Et j’avoue que je me suis demandé si cet homme ne vaudrait pas mieux, au point de vulgarité où les deux derniers présidents ont précipité le pays, si cet homme capable non pas de faire le job, mais de tenir son rang, ne vaudrait pas mieux que ces politiciens formés à s'entre-tuer et incapables de représenter quoi que ce soit de l'autorité de ce pays dont ils vont parfois jusqu'à contester l'histoire. Si la France, comme l’Angleterre ou les Pays Bas, était une monarchie constitutionnelle, cela changerait quoi ? Le pouvoir serait pareillement à Bruxelles, au FMI, à l’OCDE et accessoirement à Paris ; une sorte de Ayrault terne réglerait les questions d’intendance. Les combats politiques se régleraient pareillement au Parlement, dans les loges, dans la presse et dans la Rue. Mais la mémoire symbolique du pays, c'est à dire son autorité, serait incarnée par quelqu’un formé pour, quelqu'un de cultivé et d'instruit (au sens propre) plutôt que par des imbéciles ou des goujats. Vous me direz que la République ne serait plus, certes. Mais la démocratie s'en porterait peut-être mieux, voyez l'Angleterre : une franche distinction entre le pouvoir et l'autorité fait que le symbolique, au moins, s'y retrouve.

Quand la République et ses ors ne sont plus, comme c’est le cas aujourd’hui, qu’une vaine illusion agitée comme un chiffon par des imposteurs dans le grand cirque de la mondialisation pour mener la politique qu'ils ont choisi sans les peuples, y-a-t-il tant que ça à perdre en contestant son existence ? Pour ma part, depuis le début du sketch du pingouin en cours, je me sens davantage français que républicain, et plus vraiment en phase avec la légitimité électorale de présidents acquise au prix d'une constante propagande, qui me donne plus envie de leur adresser des bras d'honneur et de m'asseoir dessus qu'autre chose. Alors, l'illusion monarchique, cet autre spectacle pour garantir l'équilibre d'un pays en pleine crise, pourquoi pas ?

Par la grande rue de la Croix-Rousse, je regagnais, mardi, mon domicile. Encore faudrait-il que les héritiers du trône s'accordent, Entre une branche régicide et une autre devenue étrangère, la partie n'est pas gagnée me disais-je, brumeux, flottant, entre le rêve romantique de Chateaubriand et le rire caustique d'un spectateur blasé d'une mauvaise pièce de Courteline.

18:18 Publié dans Les Anciens Francs | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : truman, république, représentation, monarchie, duc de vendôme, louis d'anjou, jean d'orleans, chateaubriand, politique, france, culture |

lundi, 14 octobre 2013

La République comme sujet et comme représentation

Dans la société séparée du Spectacle, telle que l’a théorisée Debord, il n’y a pas ce qui est advenu et ce qui va advenir, mais une constante interaction langagière entre les deux qui permet de maintenir les spectateurs en haleine en énonçant sans cesse les mêmes slogans pour mystifier le Réel et surtout les abuser, eux. Changer et Sauver, pour faire court, sont les deux procès événementiels sans cesse invoqués par les officines de propagande, à quoi il faudrait rajouter leurs doublets sémantiques reformer et refondre. Mais rien n’est jamais advenu et rien n’adviendra jamais d’autre, que des informations éparses reliant entre eux des gens à l’imaginaire de plus en plus pauvre, de plus en plus séparés et d’eux-mêmes et les uns des autres au fur et à mesure que la société s’européise et se mondailise, et que les profiteurs du Spectacle établissent leurs dynasties

Dans la réalité réellement vécue, pour parler comme Debord, dans et derrière l’écran de fumée du Spectacle, des gens, qui sont nous, cependant, passent. Les enfants affamés de Bangui prennent l’écran des enfants affamés du Biafra ; les naufragés de Lampedusa celui des boat people vietnamiens, et Nicolas Bedos le siège de Guy, et Alice Munro le prix de Camus. Ce qui est vrai des acteurs volontaires ou non des images que nous voyons l’est aussi des spectateurs qui les regardent. Nous passons.

Les sexagénaires d’aujourd’hui s’installent ainsi dans les murs de ceux qui avaient soixante ans il y a dix ans, il y a vingt ans, il y a trente ans et cinquante ans. Les sexagénaires d’aujourd’hui ont pris la place des sexagénaires du temps qu’ils avaient dix ans. Pour les rassurer, on leur laisse croire que le rôle a un peu changé, que Catherine Deneuve est plus jeune à soixante dix ans que ne l’était Marlène Dietrich au même âge. L’une a pris l’affiche de l’autre et rien d’autre n’adviendra de plus, sinon que l’une est morte et l’autre va mourir. Et pendant ce temps le jeune homme d’aujourd’hui a pris la place du jeune homme d’hier. Il prendra la place des sexagénaires qui s’en iront et s’en ira à son tour.

Depuis quand dure cette histoire sans fin ? Quand finira-t-elle ? La perspicacité de Debord rejoint la sagesse de Chateaubriand voyant embarquer à Cherbourg son vieux roi qui partait pour l’exil :

« Maintenant, qu'était devenu Charles X ? Il cheminait vers son exil, accompagné de ses gardes du corps, surveillé par ses trois commissaires traversant la France sans exciter même la curiosité des paysans qui labouraient leurs sillons sur le bord du grand chemin. Dans deux ou trois petites villes, des mouvements hostiles se manifestèrent ; dans quelques autres, des bourgeois et des femmes donnèrent des signes de pitié. Il faut se souvenir que Bonaparte ne fit pas plus de bruit en se rendant de Fontainebleau à Toulon, que la France ne s'émut pas davantage, et que le gagneur de tant de batailles faillit d'être massacré à Orgon. Dans ce pays fatigué, les plus grands événements ne sont plus que des drames joués pour notre divertissement : ils occupent le spectateur tant que la toile est levée, et, lorsque le rideau tombe, ils ne laissent qu'un vain souvenir. »

cliquez sur l'image pour l'agrandir

Lorsque Debord conçut Le prolétariat comme sujet et comme représentation, il ne fit jamais que reprendre ce que Chateaubriand avait fait de la monarchie elle-même, comme sujet et comme représentation, dans ces pages remarquables de ses Mémoires :

« Parfois Charles X et sa famille s'arrêtaient dans de méchantes stations de rouliers pour prendre un repas sur le bout d'une table sale où des charretiers avaient dîné avant lui. Henri V et sa soeur s'amusaient dans la cour avec les poulets et les pigeons de l'auberge. Je l'avais dit : la monarchie s'en allait, et l'on se mettait à la fenêtre pour la voir passer.

Le ciel en ce moment se plut à insulter le parti vainqueur et le parti vaincu. Tandis que l'on soutenait que la France entière avait été indignée des ordonnances, il arriva au roi Philippe des adresses de la province, envoyées au roi Charles X pour féliciter celui-ci sur les mesures salutaires qu’il avait prises et qui sauvaient la monarchie .

Dans cette insouciance du pays pour Charles X, il y a autre chose que de la lassitude : il y faut reconnaître le progrès de l'idée démocratique et de l'assimilation des rangs. A une époque antérieure, la chute d'un roi de France eût été un événement énorme ; le temps a descendu le monarque de la hauteur où il était placé, il l'a rapproché de nous, il a diminué l'espace qui le séparait des classes populaires. Si l'on était peu surpris de rencontrer le fils de saint Louis sur le grand chemin comme tout le monde, ce n'était point par un esprit de haine ou de système, c'était tout simplement par ce sentiment du niveau social, qui a pénétré les esprits et qui agit sur les masses sans qu'elles s'en doutent. »

La morale de l'histoire est qu'un régime est mort dès lors qu'il existe à la fois comme sujet et comme représentation. Bien triste. Heureusement, tant qu'un homme peut exister comme sujet différent de sa représentation, il est encore vivant. Nous savons donc ce qui nous reste à faire, quoi qu'il advienne.

05:52 Publié dans Aventures post-mortem de la langue française | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : chateaubriand, guy debord, monarchie, république, prolétariat, spectacle, france, politique, littérature, théâtre, lampedusa, alice munro, europe |

mercredi, 26 juin 2013

L'émergence du cadavre en littérature (3)

Paul Bénichou a bien montré comment la manière dont le sentiment qui, chez Rousseau, signait la présence au monde, devenait chez les romantiques l’expression d’un manque du monde :

« Le sentiment implique le désaveu de la vie présente et actuelle, il fait du passé sa nourriture de prédilection ; il vole tristement vers l’enfance, vers le pays natal, et au-delà, vers la patrie céleste dont la vie nous sépare » (1).

Ce qu’exprime par exemple Novalis dans Le Désir de Mort. « Nous n’avons plus le goût des terres étrangères/ Nous voulons retourner chez nous, chez notre père »

Dans un tel contexte, la description du cadavre insiste à la fois sur sa misère (il est abandonné à son sort, nu, seul, proche de pourrir), sa fortune (en attente de résurrection, d’un devenir glorieux), et ce qu’il représente pour le survivant : l’âme romantique rencontre dans le cadavre son frère exilé en cet autre pays dont les connotations sont toutes positives : le repos, la sagesse, le salut. Le mort dont le cadavre est la trace n’est pas véritablement mort, il est parti. Il n’est pas au sens propre anéanti, il est seulement ailleurs. Grâce à cette euphémisation, la matérialité du cadavre est occultée, voire niée ; on préfère d’ailleurs évoquer une dépouille plutôt qu’un cadavre. Ces dernières évoluent dans l’espace élégiaque de la nuit et du tombeau, qui est son palais tragique. Dans cette demeure fantastique, parfois assimilée à la chambre nuptiale, un songe librement dérivé du thème de la Résurrection se fait jour : celui du Revoir, dans une sublimation baroque du désir amoureux insatisfait. Alexandrine La Ferronays, une très jeune femme, s’écrie, devant le cadavre de son très jeune époux emporté par une phtisie pulmonaire (2) : « Ses yeux déjà fixes s’étaient tournés vers moi (…) et moi ! sa femme ! je sentis ce que je n’avais jamais imaginé : que la mort était le bonheur ».

Cette sublimation s’inscrit dans un contexte historique et militaire dont Musset, dans les premières pages de la Confession d’un enfant du siècle s’est fait le chantre exalté : «La mort fauchait de si verts épis qu’elle en était comme devenue jeune, et qu’on ne croyait plus à la vieillesse. Tous les berceaux de France étaient des boucliers, tous les cercueils en étaient aussi. Il n’y avait plus de vieillards ; il n’y avait que des cadavres et des demi-dieux ». (3)

Qu’est-ce que la mort, qu’est-ce que la nuit dans une telle conception ? C’est la perception, infiniment prolongée par un mouvement d’intériorité qui se nourrit de l’instant présent saisi à l’envi, du désir amoureux dont le cadavre devient la forme sublime et taboue. Tel, pour Claire, l’appel de Julie sur lequel se clôt La Nouvelle Héloïse » et qui monte du cercueil parlant, métonymie de l’effigie elle-même de Julie :

« ô ma Claire, où es-tu ? que fais-tu loin de ton amie ?... son cercueil ne la contient pas toute entière… il attend le reste de sa proie… il ne l’attendra pas longtemps. »

Objet de toute méditation sur la mort et sur le désir amoureux, le cadavre opère ainsi une entrée glorieuse en littérature à l’aube du XIXéme. L’endroit du corps mort ne se lasse pas d’être magnifié par une parole poétique foisonnante. Cette dernière contourne la corruption de la chair ainsi que la tradition du péché, dont elle est la marque dans la conception religieuse.

Le lieu du corps mort peut même devenir un point d’énonciation privilégié ; ce sera à maintes reprises la trouvaille de Chateaubriand dans ses Mémoires : « Que sont devenues Henri et Gabrielle ? Ce que je serai devenu quand ces mémoires seront publiés. »

Il faudra donc attendre la fin du siècle pour qu’apparaissent en légions les cadavres voués à la putréfaction. Pour l’heure, le cadavre est, par nature, glorieux, et toute sa gloire se lit sur son front. « Pourquoi la mort, qui sait tout, n’aurait-elle pas gravé sur le front de sa victime les secrets d’un autre univers ? » s’interroge Chateaubriand dans René.

Arrêtons-nous sur cette description du tableau de Raphaël représentant le Christ , que le héros de La Peau de Chagrin rencontre dans le magasin d'antiquités :

« Sous le front, sous les chairs, il y avait cette éloquente conviction qui s’échappait de chaque trait par de pénétrantes effluves. Cette peinture inspirait une prière recommandait le pardon, étouffait l’égoïsme, réveillait les vertus endormies »

On retrouve les mêmes termes aussi bien dans la description de Mme de Mortsauf, l’héroïne du Lys dans la Vallée dont le nom lui-même est tout un programme

« Ce fut ma première communication avec la mort. Je demeurai pendant toute cette nuit les yeux attachés sur Henriette, fasciné par l’expression pure que donne l’apaisement de toutes les tempêtes, par la blancheur du visage que je douais encore de ses innombrables affections, mais qui ne répondait plus à mon amour. Quelle majesté dans ce silence et dans ce froid ! combien de réflexions n’exprime-t-il pas ? Quelle beauté dans ce repos absolu, quel despotisme dans cette immobilité : tout le passé s’y trouve encore, et l’avenir y commence. Ah ! je l’aimais morte, autant que je l’aimais vivante. Au matin, le comte s’alla coucher, les trois prêtres fatigués s’endormirent à cette heure pesante, si connue de ceux qui veillent. Je pus alors, sans témoins, la baiser au front avec tout l’amour qu’elle ne m’avait jamais permis d’exprimer.» (4)

Félix demeure ainsi toute la nuit les yeux attachés sur Henriette, Chactas avoue n’avoir rien vu de plus céleste que ce visage d’Atala : se dit alors le sentiment de se trouver devant une immense beauté, qui se donne à expérimenter comme un lien fulgurant avec un instant atemporel. Cette dernière fois est souvent présentée comme une première fois : « tout le passé s’y trouve encore, et l’avenir y commence. », s’écrie Félix, à la manière de René devant le cadavre de son père : « C’est la première fois que l’immortalité de l’âme s’est présentée clairement à mes yeux. »

La blancheur du visage d’Henriette, comme la blancheur du visage d’Atala, donne à lire la transparence d’un sommeil, signe de ce que Jankélévitch appelle « l’escroquerie de la mort », et qu’il définit comme étant « l’apparence de vie que conserve le corps » (5). Devant le cadavre glorieux, le survivant est fasciné, tel le héros de La Peau de Chagrin devant le tableau de Raphaël par cette escroquerie dans lequel il lit l’image de la divinité, comme suspendue hors du temps. Tel quel, le cadavre devient un objet poétique parfaitement malléable. Il n'est plus au monde tout en s'y trouvant encore, motif à la fois abstrait et concret, incarnation somme toute parfaite du sentiment en quoi la subjectivité la plus idéalisée peut se dire, et trouver echo chez le lecteur. La période du cadavre glorieux signe ainsi l'émergence du cadavre en littérature, motif encore tout empreint de religiosité. Avec la diffusion des spiritualités en lutte avec le catholicisme, au premier lieu duquel on trouve et mysticisme de Svedenborg le spiritisme de Kardec, la description du cadavre prendra d'autres enjeux.

(1) Paul Bénichou, Le sacre de l'écrivain, Corti

(2) Cité par Ariès dans son remarquable L'homme devant la Mort (chapitre 10, judicieusement nommé Le temps des belles morts)

(3) Musset, Confession d'une enfant du siècle, Première partie. Un des textes des plus limpides sur le romantisme et ses constituants historiques

(4) Balzac, Le lys dans la vallée

(5)La Mort, Jankélévtich, Champs Flammarion « Nous serions attirés par l’apparence de vie que conserve le cadavre. Nous serions attirés par l’apparence charnelle de la personne. Mais le sentiment que cette personne est devenue une chose inerte nous repousse. La plus sainte des apparences, celle de la personne, image de la divinité, est ici frauduleusement contrefaite. »

11:07 | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : romantisme, littérature, balzac, chateaubriand, cadavres, rousseau, catholicisme |