dimanche, 21 août 2016

Anna Maria Taïgi

Dirait-on pas qu’elle s’apprête à entrouvrir les lèvres, à cligner du cil et à nous regarder, le visage ceint depuis si longtemps de sa coiffe ample et blanche ? A frémir d’une narine et se mettre à respirer de nouveau ? Anna Maria Taigi est morte en juin 1837, dans son appartement romain non loin de l’église santa Maria in Via Lata, alors que Daguerre avait découvert la photographie depuis deux ans tout rond et qu’il n’avait pas encore déposé son brevet. Certes, elle ignorait tout de ce procédé qui s’apprêtait par étapes à envahir le monde jusqu’à y façonner des mœurs dont, de prophétie en prophétie, elle devinait toute la malignité à venir. Et tandis que je prenais ces clichés d’elle, seul dans la petite chapelle, j’aurais presque éprouvé le sentiment de violer son époque du bout de la mienne, si le calme et la sérénité qui entourent la chasse dans laquelle la tertiaire déchaussée de l’Ordre de la Sainte-Trinité attend la Résurrection n’étaient tels que je me sentis autorisé. Non loin se chantait une messe en corse, et les voix de basses qui montaient du chœur d'hommes paraissaient vouloir la bercer.

Je regardais ses pieds. Je l’imaginais trottinant au bras de Dominique le long du Corso pour rejoindre les deux chambrettes et la cuisine que le prince Chigi leur avait concédé à l'occasion de leur mariage en son palais à l’angle de la place Colonna. Une histoire purement romaine. Elle à qui la Vierge avait annoncé : « Il est nécessaire que chacun se persuade, connaissant ta vie, qu’il est possible de servir Dieu dans tous les états et toutes les conditions », elle qui était née la même année que Napoléon, je l’imaginais, ce 24 mai 1814, s’écriant « Jésus-Christ est entré dans Jérusalem » au passage de Pie VII, de retour en ce somptueux Quirinal dans lequel le général Radet était venu l’arrêter quelque cinq années plus tôt, au nom d'un empereur à présent déchu. Chateaubriand retrace dans ses Mémoires l’épisode :

« A l’heure attendue, le général Radet pénétra dans la cour du Quirinal par la grande entrée ; le général Siry, qui s’était glissé dans le palais, lui en ouvrit en dedans les portes. Le général monte aux appartements : arrivé à la salle des sanctifications, il y trouve la garde suisse, forte de quarante hommes ; elle ne fit aucune résistance, ayant reçu l’ordre de s’abstenir : le pape ne voulait avoir devant lui que Dieu.

Les fenêtres du palais donnant sur la rue qui va à la porte Pia avaient été brisées à coups de hache. Le pape, levé à la hâte, se tenait en rochet et en mosette dans la salle des audiences ordinaires avec le général Pacca, le cardinal Despuig, quelques prélats et des employés de la secrétairerie. Il était assis devant une table entre les deux cardinaux ; Radet entre ; on reste de part et d’autre en silence. Radet pâle et déconcerté prit enfin la parole : il déclara à Pie VII qu’il doit renoncer à la souveraineté temporelle de Rome et que si Sa Sainteté refuse d’obéir, il a ordre de le conduire au général Mollis.

Le pape répondit que si les serments de fidélité obligeaient Radet d’obéir aux injonctions de Bonaparte, à plus forte raison, lui, Pie VII, devait tenir les serments qu’il avait fait en recevant la tiare ; il ne pouvait ni céder ni abandonner le domaine de l’Eglise qui ne lui appartenait pas, et dont il n’était que l’administrateur.

Le pape ayant demandé s’il devait partir seul : « Votre Sainteté », répondit le général, « peut emmener avec elle son ministre ». Pacca courut se revêtir dans une chambre voisine de ses habits de cardinal.

Lorsque Pacca revint, il trouva son auguste maître déjà entre les mains des sbires et des gendarmes qui le forçaient à descendre les escaliers sur les débris des portes jetées à terre… Dans la cour du Quirinal, le pape avait rencontré les Napolitains, ses oppresseurs ; il les bénit ainsi que la ville : cette bénédiction apostolique se mêlant à tout, dans le malheur comme dans la prospérité, donne un caractère particulier aux événements de la vie de ces rois pontifes qui ne ressemblent point aux autres rois » (1)

Depuis le 10 juillet 1865, vingt-huit ans après son décès, la dépouille secrètement souriante d'Anna Maria Taïgi repose donc en saint Chrysogone, au bas du jadis populeux Trastevere, non loin du jadis fougueux Tibre. Ces corps de saints incorruptibles, que l’Eglise conserve un peu partout en ses chapelles éparses, on en oublierait qu’ils sont cadavres tant l’inspiration qu’ils délivrent porte en son sein un air de de calme et de lumière. Le 30 mai 1920, le jour de la Sainte Trinité, l’humble femme du peuple, femme de maison, mère de famille et tertiaire déchaussée, avait été solennellement béatifiée par Benoit XV, au lendemain d’un carnage atroce, dont elle avait prophétisé les grandes lignes. Les chants corses accompagnent son attente. Elle en prophétisa d'autres, qui ne sont pas encore venus. C’est étrange, comme elle porte en ses traits à la fois tout le détail de ce qui fit son époque, et quelque chose d’autre, qui ne passe pas. On tarde dans cette chapelle. On hésite à la quitter.

Cela s’appelle un goût de l’Eternel. Car de son temps comme du nôtre, c'est bien Lui dirait-on que son âme, où qu'elle soit, est en train de contempler.

[1] Chateaubriand, Mémoires d’Outre-Tombe.

00:50 Publié dans Là où la paix réside | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : anna maria taïgi, saint chrysogone, napoléon, pie vii, chateaubriand, littérature, rome, christianisme |

jeudi, 12 juin 2014

La force des caractères

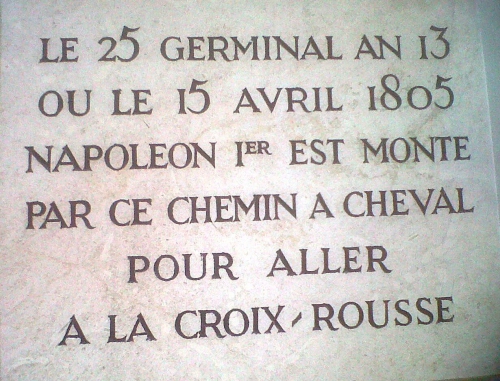

Du plateau de la Croix-Rousse, la montée Hoche permet de rejoindre la Saône par un chemin qui reste très agréable, malgré le boucan des voitures et des autobus sur la montée des Esses non loin de là. Le matin, vous n'y croisez personne, tandis que les effluves de la rivière, dont César affirma un jour qu'on ne pouvait parfois décider dans quel sens elle coulait, commencent à assaillir vos narines. Et puis, songer qu'on place ses semelles de quatre sous sur la trace de sabots impériaux... L'Histoire récitée, les divertissements (de Roland Garros en coupe du monde) ne suffisent pas à effacer de nous-même la nostalgie que nous portons de sa dilution dans la contemporanéité systématique. Il faut des plaques de cette sorte, pour soudainement nous rappeler les temps plus lointains, ceux dont tous les intérêts sont passés, oui, dans toute leur redoutable efficacité.

C'est, dit Renan dans sa Prière sur l'Acropole, un vif sentiment de retour en arrière, un effet comme celui d'une brise fraîche, pénétrante, venant de très loin. L'Antiquité et ses vertus. Dans le déluge de commémorations médiatiques orchestrées autour de l'histoire récente, ce très loin, on cherche à nous le faire oublier. Pour Plutarque et ses Vies Parralèles, c'est à cela que servent - à rebours des vivants - les hommes illustres : à nous offrir cette brise fraîche, que tu reçois conjointement de César et de Napoléon, de cette Saône au cours incertain et de la force de ces caractères aux empattements triangulaires affirmés. Antiquité : Bienfaits de la mémoire sans commencements idéologiques martelés. Songes heureux. Rêveries.

Non, malgré ce que l'on veut nous faire croire, le monde ni l'Europe n'ont pas commencé avec le Débarquement des GI sur une plage de Normandie. Et avant la Shoah, il y eut bien des morts également dignes de mémoire, des morts et des morts : le sol sur lequel tu marches en est tout imbibé, de leur sueur et de leurs caractères. Et tu es vivant, toi, dans l’insignifiance de la longue chaîne, dans la magnificence de l'instant. Vivant : ton trésor, non ta douleur, ta joie, non ta repentance, ton savoir de mémoire (par cœur), et non pas, comme le disent les hypocrites et les imbéciles, ton devoir. de mémoire - Chanter, s'élancer, jouir, en poète - et non pas commémorer, comme le font les affreux politiques, porteurs de mort pour de bon.

Nous chantâmes ce qui dure, ce qui survit de métamorphose en métamorphose, ce qui fut, est, puis sera, l'union indissoluble des esprits qui ne font qu'un dès l'origine, bien que la nuit et les nuages les séparent; et nos yeux à tous s'emplissaient de larmes à la pensée de ces liens immortels.

Ainsi parla l'un des plus grands poètes - dont je vous laisse deviner le nom - dans l'un des textes les plus poignants qu'il me fut donné de lire, et que je n'ai jamais gardé loin de ma couche depuis que j'en connus l'existence.

06:39 Publié dans Bouffez du Lyon | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature, suétone, renan, acropole, napoléon, montée hoche, lyon, commémorations |