dimanche, 13 mai 2012

Le changement, c'est Maintenon

Nul ne semble s’émouvoir qu’aux côtés de François Hollande une «compagne» non mariée siège déjà à ses côtés en posture de future petite mère des peuples. Comme si le sujet était tabou, on parle déjà de cette dernière comme d’une « Première dame de France », ce qui laisse pantois : la Première Dame de la République serait donc celle qui partage la couche du monarque, et dont il peut changer au gré de ses humeurs. S’il fallait pourtant la comparer à quelqu’un, Valerie Trieweiler serait au mieux une Françoise de Maintenon, en rien une Anne d’Autriche.

Si je me livre à ces analogies aussi approximatives que ridicules - Hollande en Louis XIV, je sais… (1), c’est parce que la dame, se comparant elle-même aux épouses des présidents précédents (et se présentant déjà comme une sorte d’anti Carla Bruni Sarkozy, sur le mode de François contre Nicolas…) a l’air bien décidée à s'attribuer elle-même cette fonction honorifique (mais pas seulement), sans se rendre compte de la dimension purement carnavalesque qu’elle prend pourtant dans son cas : Valerie Trieweiler n’est ni élue ni mariée au Chef d’Etat, que je sache. Par conséquent, Valérie Trieweiler n’est rien, absolument rien si j’en crois le protocole républicain : rien pour moi, rien pour nous, rien pour le peuple autrement dit, sinon une journaliste de Paris Match deux fois divorcée entretenant une liaison avec le nouveau Président.

Valérie saluant le peuple français à la Bastille

Il y a dans cette posture un mélange de modernité (la revendication à l'amour libre, au non-engagement) et de goût pour les fastes anciens (être la Première Dame de France), un mépris pour la puissance et pour l'ordre traditionnels qui n'a d'égal que le désir de les caricaturer l'une et l'autre sur le plan individuel, qui dévoilent bien toutes les ambigüités de cette gauche qui s’installe au Pouvoir pour cinq ans : Un composé d’orgueil et de fausse modestie, le mélange d'une volonté affichée de changement et d'un réel goût pour la posture, lesquels tiennent du travestissement le plus abouti. Avec l’adoubement du Prince consort, auquel une chaîne publique s’est livrée en direct, et auquel cet excellent billet de Nauher a rendu justice, cette posture à la fois roturière et seigneuriale augure mal du style de cette nouvelle Présidence, placée dans un-delà - ou plutôt un en-deça- du bling-bling sarkozien, qu'on pourrait appeler le toc hollandais...

(1) Tandis que Mélenchon a prononcé le mot de monarque (avant de le retirer), Montebourg a osé un "François Hollande est pour moi le Franklin Roosevevelt de l'Union Européenne". Ah ! ah ! ah !

18:11 Publié dans Sur le vif | Lien permanent | Commentaires (72) | Tags : valérie trieweiler, république, protocàle, élysée, hollande |

jeudi, 10 mai 2012

Vivre sans gouvernement...

Nous avons la chance, et nous ne nous rendons pas compte à quel point c’en est une, de vivre quelques jours sans gouvernement. Celui de Fillon a tenu hier son dernier Conseil, celui du nouvel élu n’est pas encore constitué. La Belgique a tenu 535 jours sans, rappelant à l’Europe entière cette lapalissade que ce sont les grands Commis d’Etat ainsi que les Hauts Fonctionnaires qui tiennent en réalité le pays. Combien de temps tiendra Hollande, qui semble penser qu’être normal, c’est passer son temps à signer des autographes devant des caméras dès qu'on quitte sa voiture avant d'entrer chez soi ? Le brave bougre nous a promis que nous apprendrons le nom du Premier Ministre le 15. Tous les paysans du pays nantais le connaissent, paraît-il , mais chut… ça doit être une surprise.

Vivre sans gouvernement : Ces campagnes électorales sont ainsi much ado about nothing. Sauf que ce nothing, c’est l’air du temps plus ou moins pourri dans lequel chroniqueurs et journalistes nous font vivre. On vient de passer un an dans un antisarkozisme frénétique et délétère, qui, comme l’océan se retire, risque de laisser vide la plage sur laquelle le cadavre de la gauche noyée par Mitterrand est en décomposition assez avancée depuis bon nombre d’années. Combien de temps la gôgôche sera-t-elle capable d’illusionner le chaland ?

On nous annonce Vincent Peillon à l’Education nationale. Je peux déjà vous dire que ce sera, comme au beau temps de la cogestion, le bureau national du SNES qui sera ministre, la première mesure de Hollande en la matière étant, paraît-il, d’annuler l’intolérable réforme de la notation des professeurs par leur chef d’établissement que conteste le tout puissant syndicat qui s’apprête à retrouver son café et ses croissants rue de Grenelle. En cet Olympe pédagogique, on doit déjà penser à la réhabilitation prochaine des IUFM ainsi qu’au démantèlement programmé des quelques filières d’excellence qui demeurent en France, à savoir les classes prépas. Ces gens-là sont des forcenés de l’égalitarisme qui ne savent depuis toujours penser les talents et les compétences qu’en termes de pourcentages et de statistiques.

Europe Ecologie Les Verts, une autre officine forte des 2% de Madame Joly, pétitionne (rien que ça) pour faire entrer cette dernière place Vendôme, où elle incarnerait derrière ses lunettes vertes, comme dans une série TV, « une justice indépendante et irréprochable ». Que fera-t-on de l’inénarrable Cécile Duflot ? J’avoue qu’à la place du bon François, je serais bien embêté. Pas au ministère de la radio, par pitié.

« Qui pourrait tenir les rênes de la Rue de Valois ? Et qui serait à même de relever le gant des années Lang, restées phares aux yeux des socialistes » s’interroge Le Figaro. Ah Ah ! Jack Lang ! Ils n’auront tout de même pas le culot de nous le ressortir du congélateur. On prend peur cependant quand on apprend que circule de nom de Martine Aubry, qui avait déclaré au dernier festival d’Avignon s’intéresser vivement à « la culture ».

Il ne nous reste que quelques jours avant la traditionnelle photo pour profiter de ces instants exceptionnels où les affaires courantes semblent se régler d’elles-mêmes et où la piste du salon Murat, vidée de ses clowns, reste agréable à contempler.

Pendant ce temps-là, l’Islande et la Grèce sont elles aussi plus ou moins sans gouvernement, mais pour de vrai….

06:19 Publié dans Des nuits et des jours... | Lien permanent | Commentaires (18) | Tags : salon murat, gouvernement, politique, vincent peillon, eva joly, belgique |

mercredi, 09 mai 2012

Combas, le MAC, la Tête d'Or...

A P.A. Bardet et tous ses pairs

Quand on s’entretient d’art contemporain, et quel que soit le propos qu’on s’apprête à tenir, c’est d’argent qu’il faut parler tout d’abord puisque l’art, reflet de la société, est devenu une performance ; et qu’en société libérale, cette performance se doit d’être d’abord un marché : Partie de jambes en l’air entre une négresse sérieusement saloparde et un mec rose à quiquète de saucisse chauffée au bain marie, acrylique sur toile marouflée, signé sur la tranche de 65 x 57cm de Robert Combas, est estimé entre 8 000 et 12000 euros à la vente du 31 mai 2012 d'Auctions.fr (détails ici).

Pour une surface de 167 x 168, comptez de 30 000 à 40 000, avec cette acrylique sur toile Sans Titre signée en bas, à laquelle est joint un certificat de l’artiste daté de 1988 : « Le feeling, dit-il, c’est le rythme, c’est le batteur fou dans la jungle et les danses vaudou, c’est les Rolling Stones copiant les vieux morceaux des noirs, des bluesmen et sans le vouloir, créant une musique nouvelle. Moi c’est un peu comme ça pour la peinture, avoir le rythme (feeling) des écritures et des peintures publicitaires chinoises, arabes, méditerranéennes. Ma peinture c’est du rock»

sans titre

Ces choses étant posées, on peut s’attarder un instant sur la biographie de l’artiste. Fils de parents communistes, il a grandi dans la loge du concierge de la Bourse du travail de Sète, dans cette France d’avant 1981 où la culture était forcément de gauche quand le pouvoir et le pognon étaient naturellement de droite. Robert Combas se félicite d’être un autodidacte ayant poussé dans la culture populaire d’alors, faite de BD, de rock, de SF et de télé, de revendication politique et de libération des mœurs. Il suit les Beaux Arts de Montpellier et, dès 1981 dès participe à la création de la Figuration Libre.

On en arrive avec ce terme au conceptuel, sans quoi il n’est pas d’esthétique qui vaille dans la France des années 80. La Figuration libre se veut à la fois populaire, décomplexée et joyeuse, une compromis entre Dada et le psychédélisme, encore que le premier fut une révolte radicale contre l’émotion de l’art classique après la guerre de Quatorze, et le second une façon plus naïve de la transposer au sein de la contre-culture et de la constestation du consumérisme durant les Trente Glorieuses. Il y a loin, par exemple, entre les figures attrape-tout du français Combas et celles, gravement subversives, du polonais Tadeusz Kantor. Qu’importe. Ce n’est pas non plus la même génération.

Venons-en au fait qui est cette exposition que le Musée d’Art Contemporain de Lyon consacre depuis deux mois et pour encore deux autres à cet artiste. Sur trois étages et 3000 m2, quelques 600 objets (tableaux, sculptures, dessins), le visiteur a de quoi lire, entendre, zyeuter, en un mot ressentir, si je traduis le terme si convenu de feeling par lequel on nous propose d’aborder depuis une cinquantaine d’années tout ce qui n’est pas a priori rationnel. Avec Combas, on est de plain pied et qu’on le veuille ou non sur le registre de l’affirmation de soi : où qu’on se tourne, lignes, formes, couleurs finissent partout par dire le même moi. Il y a la partie exhibée, il y a celle, cachée. Aller de l’une à l’autre au gré de ses pas, c’est accomplir un voyage singulier de ce qu’on appelait jadis, avec le Michel Lancelot de Campus (suivre ICI) , « la contre-culture », à ce qui devint la « culture » (ou la « cuculture ) dans les années 80 ; du dilettantisme révolté à la consécration bien pensée, à travers un parcours qui se professionnalise au fur et à mesure qu’il rencontre et ses admirateurs, et ses détracteurs : J’ai pensé évidemment à ce que Jacques Rancière dit de ces piétas ou de ces portraits d’ancêtres qui, arrachés à leurs églises ou leurs châteaux par les armées napoléoniennes et proposés au badaud dans des espaces museaux perdirent tout leur sens et semblaient chercher, dans « ce milieu nouveau de liberté et d’égalité qui s’appelle l’Art » à en acquérir qui fut commun à tous dans le regard des badauds. Un, qui ne pouvait plus être qu’esthétique.

C’est alors que la question de l’exposition revient à nouveau, face à la production de Combas, production si contemporaine que lui-même fait partie de l’exposition : la virulence un peu naïve du trait et de la couleur, où se mêlent des souvenirs de Matisse, de Picasso comme de Popeye et de Mickey, aurait besoin de l’environnement urbain pour redevenir significative et vraiment festive. L’institution lui sied cher mal : livrée à elle-même, l’œuvre d’art se résume à la mise en scène d’une contre-culture devenue mainstream dans la loi du marché. Elle suscite, de mon point de vue, une relation bien trop narcissique et bien trop paradoxale. Le bourgeois bohème, celui qui a réussi songera peut-être (outre le fait que ça peut être un bon investissement) qu’il y rencontrera à chaque regard cette partie de lui-même, qu’il nomme en effet son feeling. Aussi, sur la paroi blanche d’un loft bien éclairé, l’œuvre, se murmure-t-il à lui-même, pourrait trouver sa place. Mais le petit bourgeois, pour sa part, regagnera ses pénates en songeant que non, vraiment, il ne mettrait jamais ça chez lui. A Rue 89, Combas affirme : « Si à 70 ans on me donne les honneurs, je monte sur la table et je pisse sur la table ». Quoi de plus générationnel que l’académisme un peu surfait d’une telle déclaration ?

Le musée et ses prétentions à l’Universel fut longtemps le lieu de la conservation et de la tradition ; il est devenu celui de l’entre soi culturel, un peu comme le parc de la Tête-d-Or, sa roseraie et son lac artificiel non loin de là le fut pour la bourgeoisie du Second Empire. Quand on entre dans le M.A.C lyonnais, qui fait face à Ciné-Cité, on est prié de laisser son sac dans une poubelle, qui fait office de vestiaire. Après tout, pourquoi pas ? L’exposition qu’il offre au consommateur, débarrassé de ses objets intempestifs qu’il croit personnels, est certes à connaître pour ce qu’elle dit du narcissisme aussi luxueux qu’insouciant de toute une génération. Ce qu’en pense un djeune, comme on dit, je me le demande. Les commentaires sont ouverts à tous les amateurs et tous les détracteurs.

Liens : Le Musée d'art contemporain et la visite virtuelle assez réussie, c'est ici

05:46 Publié dans Bouffez du Lyon | Lien permanent | Commentaires (32) | Tags : robert combas, mac, lyon, peinture |

mardi, 08 mai 2012

Le passeport bleu

Je me souviens qu’à l’école, jadis, on nous faisait dessiner des frises chronologiques. Pour le XIXème siècle, par exemple, on traçait clairement des zones franches et déterminées. De 1802 à 1815, c’était l’Empire. Napoléon et tous ses grognards en leur pré carré. A leurs côtés, Louis XVIII et Charles X, chacun avec ses propres dates, formaient un autre colis en deux parties qui nous emmenait jusqu’à 1830. On changeait encore de couleur. 1830-1848 : Ah, 48 ! La fin du grand rêve de 89, nous disait-on, avorté avec la mort de la Seconde République. Le commencement du grand roman hugolien. Le Coup d’Etat du Petit (déjà). Et puis le Second (Empire).Enfin, tout le monde voit le genre. Peut-être pas.

De ces frises colorées, j’ai gardé longtemps sans trop m’en rendre compte une vision niaisement compartimentée de l’Histoire. Comme s’il y avait des époques… Des gens du Premier Empire, puis des gens de la Restauration, des gens de la Monarchie de Juillet… Des personnages de Benjamin Constant, d’un côté, de Stendhal ou de Balzac de l’autre. Puis viendraient les cohortes des républicains, 3, 4, 5 comme au défilé…Comme si l’Histoire, avant ma naissance, avait été composée de diverses séquences et que depuis, en me devenant sensible, elle avait cessé d’être à mon tympan si heurtée. Que seule, ma mienne….

C’est Renan qui, dans ses Souvenirs d’enfance, livre le portrait attachant du « Bonhomme Système », un jacobin de 1793 qui, n’ayant jamais su s’adapter aux séquences suivantes, était devenu la risée de tous et mourut dans la défroque d'un tragique anachronisme.

A en croire le tapage médiatique, nous serions en ce 8 mai 2012, avec nos deux présidents, dans un moment de transition, entre deux séquences. Les socialistes aimeraient faire oublier celle qui s’achève et tentent de ranimer la séquence mitterrandienne du siècle passé, histoire de légitimer ou de colorier leurs futures errances, comme la chiraquie et les sarkozistes l’avaient mise à la trappe pour fonder leur temps à eux. Ils y arriveront. En même temps, l’Europe, le grand « machin », nous pataugeons dans un temps nouveau et un espace remodelé... Et l’on voudrait que notre vie ressemblât au fond à cette frise, que nous jetions les « années Sarkozy » avec le bonhomme, pour s’adonner au « moment Hollande », dans ce temps qui s’annonce.

Pourtant, on ne pourra pas plus jeter ces années-là qu’on n’a pu jeter les autres. Parce que nous vivons, de chair, et qu'elles sont nôtres. Il y en a pour qui ç’aura été les années de l’enfance, d’autres celles de l’adolescence, et ainsi de suite. La vie d’un individu n’est pas « séquençable » comme une frise. Le monde entier nous y pousse et pourtant, nous ne sommes pas « sommés » de nous adapter. Nous cherchons notre fil.

Moi, par exemple, comme le bouquet de fleurs séchées du bonhomme Système de Renan, je traîne encore des années Pompidou la lecture qu'on fait à un âge précis de sa vie de madame Bovary, de Phèdre, des Fleurs du Mal. Des années Giscard, je garde un passeport bleu, qui ne passe pas, c’est ainsi. Qu’est-ce que je peux leur trouver l’air niais, ces euro-touristes qui m’affirment qu’avec leur monnaie unique, ils n’ont plus à faire la queue à la douane ! Comme si passer plus vite devant la caisse d’un supermarché, c’était leur voyage.... Des années Mitterrand, c’est surtout un Pascal que je traîne, un Montesquieu, un Delacroix, parce que c’est cela qu’il fit disparaître en encourageant l’opinion à voter pour Maastricht. Il y a des baumes qui ne nous lâchent pas des années disparues, c’est ainsi. Elle est donc à la fois illusoire et juste, cette démarcation de couleur que nous tracions d’une période à l’autre, dans ces époques irréelles où nous n’étions pas nés. Je me sens le bonhomme Système d’un autre siècle, qui aurait gardé de soi des pans intimes que seule la littérature aurait le pouvoir d’éclairer. Encore faudrait-il qu’on me fichât la paix, ce que le monde et le temps qui passe me refuse.

Alors, durant ces quelques jours, devant ces deux présidents aussi passagers l’un que l’autre, je serai encore un peu avec Pompidou, c’est sûr, et Giscard, et Mitterrand et Chirac… Parce que c’est de moi qu’il s’agit, de ma propre continuité, de mon passeport bleu et de mes anciens francs, de tout ce qui s’est accroché à mon balluchon depuis. Pas d’eux.

Quand j’y songe, ma propre frise a commencé avec Coty, dans je ne sais trop quel halo brumeux. Je ne sais trop quand elle cessera. Mais, plus que les démarcations d’une séquence à l’autre, c’est désormais le tracé continu qui les borde qui m’intéresse, en mien propre et comme détaché de ce qui fuse. Je ne serai plus jamais moderne.

10:19 Publié dans Les Anciens Francs | Lien permanent | Commentaires (21) | Tags : renan, littérature, bonhomme système, hollande, sarkozy, passeport bleu |

dimanche, 06 mai 2012

Au menu de la soirée, du melon hollandais

J’aurai donc clos l’ère Sarkozy tout en corrigeant des copies, et débuté l’ère Hollande tout en faisant de même, preuve qu’au fond les urnes ne changeront guère nos existences. Lorsqu'on songe, pourtant, à la quantité de motivations qui se sont déversées dans l’urne durant toute la journée : ce méli-mélo de passions humaines, le désir, la rancœur, la conviction, l’instinct grégaire, le mépris, l’admiration, l'humour, le sens du devoir, de la provocation, la haine, l’espoir, la crainte, la nostalgie, le cynisme, le calcul politicien, l’idéalisme, l’esprit de contradiction, la propagande, la violence, la vanité, le militantisme, l’adhésion à ou le rejet de ceci, de cela, de son mari, de sa femme, de ses collègues de bureau, l’émancipation ou la fidélité par rapport au vote de ses propres parents, le suivisme envers tel ou tel star ou tel sportif, les consignes, les fidélités claniques, les projections, puis les varia -il y en a qui mettent un bulletin dans l’enveloppe les yeux fermés, d’autres une moitié de chaque petit rectangle de papier, ou un morceau de sopalin-, le tout magma ou lave en fusion coulant de petite main en petite main à travers les lettres (de très légers empattements) qui forment le nom des candidats, une vaste chaîne jusqu’à la décision finale. Alors ce concentré, cet amalgame confère une légitimité à un seul, que le temps forge et déforge.

Mais toi demain, tu seras seul avec la chasse d’eau qui fuit, les résultats scolaires de tes gosses, le prix trop élevé des biscottes ou des bridges en porcelaine, les examens à passer, les factures à régler… Et comme tu sais tout ça, hélas, depuis lurette, t’as peut-être demandé au plus jeune de ta marmaille de dessiner le clown Bozo sur une feuille de calepin déchiré, avec les feutres achetés à Carrefour et c’est ce truc là que t’as glissé dans l’enveloppe, avec le nez rouge et une étoile sur la tête. Du coup ton vote qui est nul te devient précieux tout comme ta vie qu’on juge nulle, parce que tu lui trouves un sens au milieu du méli-mélo des passions que comptent et recomptent les assesseurs. Ou bien tu as suivi un camp ou un autre, convaincu ou bien illusionné, la consigne de l’un ou de l’autre des candidats du premier tour. Alors ta voix, crois-tu, ta voix aura compté ce soir.

Bientôt, tu sais que le cirque va recommencer. Après le président nul, le député nul. Tout ça flatte en toi pourtant un instinct et tu ne saurais dire lequel : l’instinct du vote ? L’instinct grégaire, celui d’un troupeau historique devenu République ? C’est l’école qui t’a appris ça, souviens-toi : Toi, tu appartiens à une famille, à un clan, qui ne causait jamais politique. Sans doute as-tu tôt senti dans leurs yeux combien la politique, le grand père pour commencer par lui, ils en étaient revenus. Le mépris du politicien, ça se boit au biberon. Alors… L’instinct du décideur ? Dans ta caisse en sapin, tu ne diras plus rien, tu ne sauras rien, tu n’auras plus part… Qu’est-ce que ça flatte, au fond ? Qu’est-ce que ça justifie ?

Cette sueur populaire suinte un instant sur un président qui sort des urnes, tout comme le sang sur un nouveau-né. On comprend dès lors que la première des choses qu’il ait envie de faire soit d’aller se doucher, seul dans un bureau, avant de prononcer son discours, qu'on dit inaugural.

Moi président va cependant devoir très vite cesser d’égrener des lieux communs d'un ton de texto sur les valeurs de ceci ou les valeurs de cela. Il va devoir cesser de se rêver en rassembleur ou en pacificateur de je ne sais quelle « France meurtrie » ou « pays à reconstruire », pour commencer à s’agiter, l’air grave, dans une Europe que gouverne cette même BCE à laquelle il a contribué à donner tous les pouvoirs jadis, quand il dirigeait le PS de son rusé tonton, et qui continuera pour longtemps à n’être que celle de la crise, du crédit, de la dette et de la dèche, avec tous les privilèges qui vont de pair…

Les ténors, cadres et autres personnalités du parti socialiste qui ce soir, hélas, tient presque tout le pays, sont chargés de mettre en scène sur les plateaux TV et à la Bastille un remake nostalgique de 1981 ; ces barons prets à investir le pouvoir comme on conquiert un poste dans une entreprise, que leur importe, cette autre élection significative qui se conclut en Grèce, et que bientôt ce soit devant leurs portes closes que les peuples viendront gronder ? Ils se partageront porte-feuilles et maroquins, la langue de bois devenue bétonnée, le rictus toujours en coin.

Pour eux, ce n’est pas du changement ; c’est la Restauration.

Louis François Egalité : Mitterrand III ou Sarkozy II ?

19:59 | Lien permanent | Commentaires (92) | Tags : france, politique, élections, présidentielles |

samedi, 05 mai 2012

Le coeur palpitant de la vieille Europe

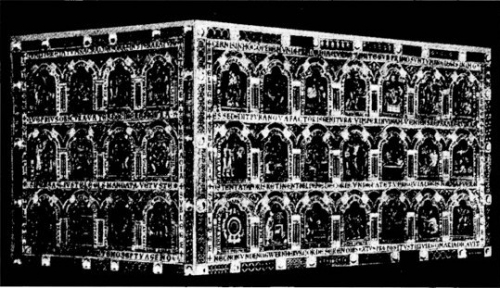

Etat primitif de l’ambon de l'abbaye de Klosterneuburg en 1181 : les plaques d’émail contournaient la structure en bois autour de l’autel. Les panneaux furent transformés en volets après l’incendie de 1332

Le quai des Orfèvres, qui abrite le SRPJ parisien, doit l’insolite de ce nom à l’activité des nombreux artisans qui, au commencement du XVIe siècle, ouvragèrent l’or et l’argent rue de Jérusalem, à quelques enjambées d’un marché aux volailles. Par la suite, lorsque ses flics installèrent leurs bureaux au 36 du quai, le populaire prit l’habitude de les appeler «des orfèvres» ou bien «des poulets», selon l’humeur et l’occasion du moment. On ne sut trop dès lors si l’expression «un travail d’orfèvre» convenait mieux au geste précis et méticuleux des anciens artisans ou bien à la réflexion minutieuse et têtue du commissaire absorbée dans son enquête.

De fait, la noblesse de ces deux métiers révèle à l’examen une compétence fort comparable : la maîtrise de l’art des métaux précieux, comme l’investigation des ressorts de la misère de l’âme humaine, exige de celui qui l’exerce d’être orfèvre en la matière, c’est à dire fin limier dans une expertise qui échappe au moins autant à l’homme de la rue qu’au rat de bibliothèque ou bien au coureur de salons. Par ailleurs, personne n’est à même de concevoir à quel point l’outillage des orfèvres eut une terminologie riche et variée, à l’image de celle qui désigna par la suite les qualités nécessaires à la conduite d’une bonne enquête : mettre à nu la vérité, c’est en bref comme ciseler de l’or.

Extraire le mot juste de la vaste palette qu’offre le français de Bossuet implique aussi cette même finesse d’esprit ; conduire des personnages par le labyrinthe d’une intrigue, cette même rigueur d’analyse : pour qualifier le matériau du romancier attentif au phrasé de sa syntaxe comme au toucher de son style, on parle ainsi de «langue d’orfèvre», manière de signifier qu’au fond, ce que les mots forgent dans le Rêve ressemble à s’y méprendre à ce que l’or et l’argent expriment dans le Réel, l’écrivain accordant à des sentiments ou à des idées la même inestimable valeur qu’un orfèvre imprime aux figures de ses bas-reliefs.

D’ailleurs, l’un et l’autre n’exercent-ils pas une profession comparable à celle du plus sourcilleux commissaire du quai des Orfèvres ? Les trois ne forment-elles pas les volets d’un seul triptyque, sur lequel se découvre la même démarche du chercheur, méthodique et curieux ?

Afin de mettre en route cette enquête sur le cœur palpitant de la vieille Europe, il est nécessaire de situer le plus exactement possible son emplacement dans la poitrine même de l’ancien continent ; pour cela, d’exhumer de ses fables l’arôme essentiel des siècles égarés qui le virent frémir de ses tout premiers battements. Nous voici donc projetés en un lieu précis, non loin de Vienne, en un moment spécifique, ce XIIe siècle peuplé d’érudits et de clercs lettrés, Bernard de Clairvaux, Pierre Abélard et tant d’autres en qui Jacques le Goff vit un jour les premiers intellectuels des temps modernes. Un peu partout, le christianisme de rite latin propageait pour ses pauvres et pour son propre confort, ce que la liturgie appela depuis la Paix de Dieu, et d’où sortit le monde cultivé qui gagna peu à peu le continent tout entier, les arts, les techniques et les sciences.

De Nicolas de Verdun nous ne conservons que peu de traces : cette chasse des Rois mages à Cologne, cette autre de Notre-Dame à Tournai, dont nul ne sait laquelle est la plus somptueuse de ses empreintes, et puis les cinquante et un tableaux d’émail et de cuivre doré de Klosterneuburg, annonceurs lumineux des panneaux de clôture du chœur de la cathédrale de Chartres qu’un autre voyant extirperait de la pierre, quelques siècles plus tard. Les plus influentes cités de l’Europe chrétienne, éprises, charmées, se disputèrent longtemps sa paternité, comme si leurs bourgeois affairistes ne comprenaient plus, depuis qu’on avait découvert la rotondité de la Terre, l’impeccable modestie des artistes médiévaux, dont la signature se plaisait à s’éclipser derrière celles de leurs commanditaires, la puissance créative à se fondre dans le parfait ressenti de la Grâce, et dont l’ingéniosité n’avait besoin d’autre reconnaissance que celle de Dieu.

Les trois séries d’icones émaillées de Nicolas de Verdun ont beau s’offrir encore sur l’autel abbatial de Klosterneuburg tels les chiffres d’une légende lumineuse, nous ne saisissons qu’à grand peine l’éclat allégorique de leurs figures et n’entendons qu’à travers le savoir abstrait et le style déliquescent des temps modernes ce qu’elles hésitent à nous murmurer à l’esprit ; les temps « les plus noirs du monde », se plaignit une nuit de 1944 Saint-Exupéry, survolant dans sa précaire carlingue les reliefs inquiétants de Atlantique, tout en regrettant l’authenticité des chants perdus de Solesmes.

Pour Werner, le prieur de l’abbaye, comme pour Nicolas de Verdun, le technicien venu de Lorraine, nul doute pourtant que le cœur même de la vieille Europe, spectaculaire et palpitant, devait s’incarner sur ces volets dans les trois phases de l’Histoire telles que la solennité des panneaux qui entouraient l’ambon avant l’incendie de 1322 les proclamait, devant l’humanité tout entière agenouillée : le temps ante legem, antérieur à Moïse, sub lege, de Moïse jusqu’au Christ, et sub gratia, à partir de l’avènement du Messie. Dans ce bel ordonnancement, nul doute que la place de chaque panneau était significative, telle chaque étape du tracé d’un algorithme, la Crucifixion en son centre marquant pour toujours le génie du Christianisme appelé à structurer le temps des hommes, en tous siècles et en toutes nations. Sans doute leur nouvelle disposition en volets redistribua-t-elle après l’incendie le rythme de la chronologie des épisodes bibliques, mais les moines qui, pour étouffer les flammes, avaient sans lésiner sacrifié moult tonneaux de leur bon vin de Klosterneuburg auraient-ils pu imaginer dans quel oubli de l’Histoire Sainte le continent tout entier allait verser un jour ?

L’autel de Nicolas de Verdun, dans sa disposition actuelle en triptyques. L’agencement des plaques en volets bouleverse l’ordre de la narration des panneaux

Quand leur prieur avait passé commande auprès de Nicolas de Verdun du récit de la Passion du Christ, celle-ci était si communément admise et partagée de tous qu’ils s’étaient contentés, en guise de plan, de lui livrer quelques versets. Ainsi leurs successeurs se contentèrent-ils plus tard de réaménager au mieux l’économie générale du vieil ambon dans la structure en volets, confiants dans le fait que l’Esprit pourrait bien se passer de la Lettre. Là fut leur principale erreur. Et c’est bien dans cette confiance, et c’est bien aussi dans cette erreur qu’il faut chercher le cœur palpitant de la vieille Europe, oui.

Le cœur palpitant de la vieille Europe demeure l’écho lointain de cette Histoire Sainte, jadis si communément partagée par le peuple et ses élites que tous purent la croire établie in saecula saeculorum. Il se manifesta tout d’abord en cette habile soumission et cette foi mêlée de crainte dans le cœur de l’artiste, contraint par les seuls versets de ces moines, qui lui dictaient à la fois les couleurs et les sujets d’une Passion christique déjà mille et mille fois contée et universellement reconnue. Dans cette liberté octroyée, dans cette confiance accordée, dans cette ferveur de leur désir brûlant et de silence et de chants, rythmée par les semaines et les saisons, dans cette érudition partagée, nourrie autant des travaux de la terre que de ceux de l’esprit, il faut entendre ses premiers battements.

Mais comment les comprendre tout entier, ce cœur-là, cette essence-là, nous qui ne survivons qu’en pensant sur une boule ronde dans la finitude de l’espace, quand ces hommes, imbibés de psaumes, de lectures et de chants, ne vivaient qu’en priant dans la finitude du temps, et dans l’attente du Jugement dernier ?

Comment le comprendre, autrement qu’en allant rêver solitairement devant les chiffres des maîtres-orfèvres du Moyen-âge, si lointains et si proches, devant leurs alphabets, leurs algorithmes, jusqu’à nos yeux posés sur eux, infiniment prolongés ?

11:57 | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : christianisme, klosterneuburg, nicolas de verdun, orfèvrerie, littérature, europe |

vendredi, 04 mai 2012

Les pères de la République ont tonné

En traitant naguère Sarkozy « d’enfant barbare », Bayrou prenait face à lui la position de celui qui sait et qui corrige, celle du père qui morigène. En parlant de « cour de récréation » l’autre dimanche au cimetière, François Hollande adoptait ce même point de vue hautain. Ce dernier commente le ralliement du président du Modem à sa candidature de cette façon : « Bayrou a pris conscience que le candidat sortant divisait et que moi je rassemblais ». Rassembler, telle est encore le propre de la fonction paternelle. Les voilà donc réunis tous deux, les Pères de la République pour ce futur quinquennat qui ne s’annonce pas très joyeux, c’est bien le moins qu’on puisse dire.

Quand la saison est prospère, la figure du grand frère qui entraîne les autres en montrant des biceps de caïd fonctionne à merveille ; Sarkozy a séduit en 2007, parce que contre les pères mitterrandien ou chiraquien que le pays venait de subir, il apportait un oxygène salvateur. « Ensemble, tout devient possible » : sa posture symbolique était celle du frère, de l’égal. Sans doute est-ce pour cela que l'opinion ne lui a pas pardonné un dîner au Fouquet’s ou un petit tour sur le yacht de Bolloré, alors qu’elle pardonna à ses prédécesseurs bien pire, un château quasiment payé au frais de l’état ou une table réservée tous les soirs dans ce même Fouquet's. Mais un frère n’est pas un père. Il n’a pas les mêmes droits, les mêmes privilèges ; Sarkozy mit du temps à le comprendre, et ce temps qui passa fut celui de son immaturité. Nul doute que le sérieux Hollande ne commettra pas la même erreur…

Les termes d’aventurier, de voyou qui ensuite ont fait flores ont fini par le ranger du côté – ce qui vu la fonction occupée était particulièrement risible – du mauvais garçon, du transgresseur, que n’a-t-on pas entendu ? Enfant qui n’a pas voulu se plier aux contraintes de la posture présidentielle, et dont on moqua longuement les talonnettes qu’il portait pour faire plus grand. (1) Ne parlons pas du mariage avec Carla, l’ancienne maîtresse de Mick Jagger… Ne parlons pas du nabot. J’ai vu beaucoup de gens, qui n’avaient sans doute jamais jeté un cil sur la Princesse de Clèves, presque avaler leur plastron parce qu’un parvenu de la pire espèce avait ainsi osé mettre en doute l’intérêt de sa présence dans un concours de recrutement de fonctionnaires de catégorie B. Atteinte intolérable au … patrimoine.

Hier, Sarkozy traita rapidement Hollande de « petit père la Vertu ». Aujourd’hui sans aucun doute est-il en train de ruminer la même insulte contre le piètre Bayrou qui sera sans doute Premier Ministre dans un ou deux ans quand la gôgoche en sera venue, le cul pincé, à la saison de la rigueur... Père la vertu !… Ne voit-il à quel point Hollande et Bayrou sont au contraire davantage des fils la vertu, dans leurs postures de rassembleurs ? Des enfants sages, des fils qui jouent aux pères qu’ils ont eus, plutôt que des pères véritables ? La République a-t-elle besoin de ces pères-là ? La République a-t-elle besoin de pères tout court ? Tous deux semblent pourtant avoir touché le point faible de Sarkozy lequel, comme beaucoup de garçons sans père, cherche toujours plus à incarner une grandeur à jamais fantasmée qu’à rassembler des petits autour de soi, cherche inlassablement à devenir, bien plus qu’à ressembler.

Sur le seul plan politique, que Sarkozy veuille « incarner le peuple » est certes aussi risible que Hollande qui prétend le « rassembler » autour de son parti de notables. Je m’interroge sur la stratégie de communication de cet étrange président qui, après avoir occupé cette posture trop virile aux yeux de beaucoup de « l’hyper président », et s’être tant fait tapé sur les doigts comme on reprend un aîné bagarreur, se retrouve à quelques jours de perdre une élection qu’il aurait gagné haut la main face un adversaire aussi médiocre que Hollande s’il avait accepté – mais il en est semble-t-il incapable –de jouer le jeu que la crise et ses faux-semblants exigent de lui, et dont les deux autres sauront si bien adopter (imiter) la posture. En 2007, on avait le choix entre une femme et un mauvais garçon. 2012 signe le retour des Pères de la République( Hollande, Bayrou) celui des fils sages et patients (Valls, Montebourg…), voire de l'oncle invité à la soupe le dimanche (Mélenchon ).

L’ordre, le vrai, celui qui se dit changement. Et comme le rappelle le père Hollande en fronçant le sourcil qu'il a maigre, tout va bientôt redevenir normal. Il faut en partie être aveugle pour s’en réjouir.

(1) Il y a là une vraie question : Pourquoi les hommes politiques, Sarkozy, mais aussi Fillon, Hollande, Bayrou, sont-ils de taille si petite ?

08:37 Publié dans Sur le vif | Lien permanent | Commentaires (31) | Tags : politique, république, france |

mercredi, 02 mai 2012

Les présidents printaniers

C’est au décès soudain du président Pompidou, le 2 avril 1974, et à la campagne organisée dans la foulée, que nous devons la succession de ces printemps présidentiels au rythme désormais presque aussi vif que celui des joutes olympiques : le 10 mai de Giscard en 74, les 10 et 8 mai de Mitterrand en 81 et 88, les 7 et 5 mai de Chirac en 95 et 2002, le 6 mai de Sarkozy en 2007…

Georges Pompidou avait été élu un 15 juin 1969, juste après la démission en fanfare de son prédécesseur, à la suite du référendum perdu le 27 avril. C'est par de plus sombres et pluvieuses soirées de décembre que De Gaulle avait été élu et réélu, le 21 en 58, le 19 en 65. Ce bouleversement du calendrier électoral a donc fait glisser le pays de l'ère d’un président hautement hivernal à celle de présidents plus platement printaniers.

Avec l'élection de 74, s'installa aussi la routine médiatique du débat… Il faut avouer qu'on imagine mal quelle passion populaire aurait pu susciter dans les chaumières des Trente Glorieuses un affrontement Poher / Pompidou en 69, ni quelle audience il aurait réalisé. Un face à face De Gaulle/ Mitterrand en 65 aurait peut-être eu plus de panache, et l'on imagine plus facilement à présent l'exploitation que pourraient faire de ses poussiéreuses bobines archivées à l'INA aussi bien un prof d'histoire en son collège des cités sinistrées qu'un documentaire culturel sur la Chaine Parlementaire.

Pour zyeuter et noter en tribus celui qui se disputera ce soir entre les deux avocats aussi matois que roués parvenus au second tour, l’un qui fit l’ENA et l’autre pas, on attend plus de 25 millions de téléspectateurs plantés devant les petites lucarnes. En direct, il s’agira de tuer ou non un père, d’en adouber ou non un autre. Chacun sa voix. C’est du moins ainsi qu’on nous présente la chose, bien que nous soyons de moins en moins nombreux à avoir intériorisé cette conception symbolique du pouvoir, qui colle si mal, de quelque coin qu’on l’envisage, à la réalité de la dérégulation des marchés, de la massification des cultures, de la mondialisation des décisions. Avec la multiplication des écrans, le symbolique à papa s’est mué en spectaculaire postmoderne, l'historique en événementiel, et ce glissement d’une saison à l’autre, consumérisme aidant, a quelque peu écorné la statue du Commandeur, héritée de la Rome antique et de ses fougueuses ré-écritures de 1789, avec laquelle, pourtant, nous aimerions encore, gens de gauche comme gens de droite, écrire notre infirme Histoire. Ce soir, donc, on fera semblant.

L’hiver figurait pleinement la saison du symbolique. Au débat, le candidat De Gaulle préféra donc en 1965 la formule de l’entretien révérencieux. Tels ceux, radiotélévisés, qu’il accorda au journaliste Michel Droit, lequel lui donnait du Mon Général à chaque question tandis que pour parler de soi-même, Mon Général évoquait De Gaulle. Depuis les passages de Giscard et de Mitterrand, personnages c’est un fait bien moins considérables, ont triomphé les mots d’esprit et les petites phrases qui font mouche, celles qu’on retient dans l’opinion et qui font les bons titres, le monopole, les yeux dans les yeux... Moins solennels, les présidents printaniers sont également plus festifs, leurs formules ou leurs boutades séduisent vite-fait les tripes du populo contemporain, lequel se complait à y découvrir des signes d’égalité ou de normalité, comme on voudra. Le spectaculaire du printemps demeure le gage de sa superficialité. De sa rouerie, également.

Et puis, bien moins que le joli mois de mai, les frimas de décembre ne permettaient pas ces rassemblements extérieurs si télégéniques, pratiqués désormais d’un Mélenchon à une Le Pen, durant lesquels l’on brandit des drapeaux en se récitant des pages stéréotypées de l’Histoire du pays, sous la tour Eiffel où à la Bastoche, pour faire image et se compter, le soir, au JT.

Certes il ne s’agit pas de regretter l’ordre du symbolique hivernal : il possédait maints travers, maints défauts. Malgré tout, cependant, il faisait encore mine d'incarner le vieux principe romain de l’autorité. Ce que ces présidents printaniers sont incapables de restituer avec leurs propos de communicants plus ou moins aguerris, le spectaculaire ne déroulant sa pellicule que dans le sillon passager de l’immanence. C’est peut-être cela qui me hérisse le plus dans cet antisarkozisme dérisoire devenu lieu commun, et chez tous ces gens qui le proclament en se croyant héroïques, donnant l'impression d'avoir tout dit quand ils n'ont rien dit : « il faut dégager Sarkozy »... Et alors ? Et après ?

Après un avocat en est venu un autre, plus habilement ombrageux, moins outrageusement spectaculaire, mais pas plus garant du symbolique. Celui-là a fait HEC et l’ENA, y a appris le pragmatisme institutionnel et les faux-semblants médiatiques. Hollande ? Un printemps de plus, un qui passera. Et alors ? Et après ? Encore après ? Le consumérisme en politique, comme partout ailleurs, il n’augure rien de bon.

15 décembre 1965 : Le président De Gaulle et le journaliste Michel Droit dans la lucarne

06:14 Publié dans Lieux communs | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : ffrance, politique, élections présidentielles |

mardi, 01 mai 2012

Bérégovoy : Derniers sursauts du romanesque

Un romanesque à la Simenon, presque trop criard : ce canal où flotte de la brume, ce camping non loin, dont les discours fleurent bon encore les comices agricoles flaubertiens, la haute silhouette des arbres de Nevers, cette province toute modelée à l’ancienne, où tout chemine lentement, d’une part ; et d’autre part l’or et les scandales des palais de la République, les ponts et les quais striés des lueurs de la capitale, où siègent dans la nuit les silhouettes des bâtisses des chaînes de télés et de radios, des ministères et des banques et, pour faire le lien entre ces deux contrées que tout paraît opposer - la province et la capitale - , une voiture de fonction dont la boite à gants recèle une arme de fonction, roulant à toute vitesse sur des bretelles d’autoroutes quasi désertes d’une part, d’autre part un hélicoptère rapatriant à l’heure du vingt heures le cadavre encore chaud d’un ancien premier ministre au crâne fracassé, de l’hôpital de Nevers où les médecins sont silencieux à celui du Val de Grâce où les médecins se taisent, comme dans une série d’Urgences : un romanesque décalé, pourtant. Un romanesque fané, même, auquel on fait mine de ne plus se prêter. Un romanesque dont plus personne ne veut. Car 1993, ce n’est pas seulement la fin du roman de la rose, c’est également la fin du roman d’un siècle et de celui de la souveraineté d’un pays ; sous ce régime mitterrandien en pleine décomposition, la fin non romanesque d’un peuple, pour faire court.

En d’autres temps, en d’autres lieux, cette affaire Bérégovoy aurait suscité davantage d’engouement et provoqué de franches polémiques au sein de ce même peuple. Mais la France de 1993, déjà abrutie, déjà abâtardie, ne bronche pas. Ne bronche plus. La France de 1993 a déjà tourné sa page Simenon et laisse sur les canaux de Nevers flotter de la brume qui demeure silencieuse; vers un siècle qui arrive à grand pas, la France de 1993 est toute arcboutée, toute tendue ; les affairistes pullulent et le silence est la loi de ce triste fin de règne. Vite. Comme elle a depuis longtemps pollué ses rivières, vendu ses paysans et liquidé une bonne partie de son patrimoine, la France de 1993 se fout de Bérégovoy comme elle se fout de Simenon, tous deux d’un autre siècle, déjà, pour ne pas dire d’une autre civilisation. Vite. Drapée dans son émotion à l’heure du petit noir, l’opinion publique se contente d’un mensonge proprement présenté par les manchettes des journaux de la cohabitation : Dans ce pays fatigué, cette opinion n’a pas plus d’intelligence que la fumée qui flotte sur les canaux de Nevers, guère plus de consistance que celle qui s’échappe de la pipe de Maigret – pardon, de Bruno Crémer jouant Maigret. Vite. Tout le monde sent bien qu’un mensonge latent entoure cette mort, comme tout le monde en sentira un autre entourer bientôt celle de Grossouvre à l'Elysée. Mais tout le monde a bien d’autres chats à fouetter. 1993, cela fait presque vingt ans que le chômage et que la crise économique sévissent. Alors, passé le week-end du Premier mai, la mort de Bérégovoy indiffère assez vite. La mort de Bérégovoy, malgré son romanesque flagrant, ne réveille pas le pays. Et c’est bien cela, le pire. Le vrai drame. Le vrai assassinat ou le vrai suicide, comme on l’entend : car quinze ans plus tard, la mort de Bérégovoy laisse entrevoir à quel point, dans un pays jadis si littéraire, tout romanesque est désormais d’un autre siècle. Ainsi va, ainsi file, désormais, le monde. A rebours du romanesque, ou du cadavre de sa lenteur « suicidé ». Vite.

NB. Ce billet est une ré-édition du 4 mai 2008. En cette période d'étrange renaissance socialiste, le relire n'est pas indifférent.

09:37 Publié dans Sur le vif | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : bérégovoy, littérature, simenon, ps, politique, maigret |