mercredi, 18 février 2009

L'Article 139

La peine de mort. Ni plus ni moins. Ainsi que la confiscation de tous leurs biens. Tels étaient les risques encourus, selon l'article 139 du code pénal de 1810, par tous ceux qui avaient contrefait le sceau de L'Etat ou fait usage du sceau contrefait. Tombaient donc sous le coup de cet article tous « ceux qui auront contrefait ou falsifié soit des effets émis par le Trésor Public avec son timbre, soit des billets de banques autorisés par la loi, ou qui auront fait usage de ces effets et billets contrefaits ou falsifiés, ou qui les auront introduits dans l'enceinte du territoire français.» Contrefaire, falsifier, introduire sur le territoire... L'Empire ne plaisante pas avec les faussaires... Cette peine serait rapidement commuée en travaux forcé à perpétuité dès 1832. L'éloquence souveraine de la Banque de France, qui durant presque 150 ans rappellera et résumera l'article sur pratiquement tous ses billets, ne vaudra-t-elle pas celle de tous les Tragiques ? Voici ce texte qui fut sans doute le plus imprimé, le plus véhiculé et le moins lu de la france entière pendant plusieurs générations d'hommes et de femmes :

L'article 139 du code pénal punit des travaux forcés à perpétuité ceux qui auront contrefait ou falsifié les billets de banque autorisés par la loi, ainsi que ceux qui auront fait usage de es billets contrefaits ou falsifiés. Ceux qui les auront introduits en France seront punis de la même peine.

La mention des travaux forcés est restée imprimée en toutes lettes sur chaque billet de banque jusqu'à la première série des NF des années soixante. Signe de la clémence des temps modernes, elle s'est ensuite métamorphosée en «réclusion à perpétuité» sur la deuxième série des nouveaux francs (Voltaire, Racine, Corneille, Pascal). Les bagnards devenaient ainsi de banals détenus. Depuis 1992, nouvelle modification et tolérance plus accrue encore, dans les encarts rectangulaires des dernières séries : «La contrefaçon ou la falsification des billets de banque et la mise en circulation des billets contrefaits ou falsifiés sont punies par les articles 442-1 et 442-2 du code pénal de peines pouvant aller jusqu'à trente ans de réclusion criminelle et trois millions de francs d'amende.»

Entre 1810 et 1992, la peine a donc perdu beaucoup de son romanesque initial en gagnant de la clémence : il est donc bien mort, le temps de Jean Valjean. Si Contrefaire et falsifier sont toujours des crimes dans ces nouveaux articles 442-1 et 442-2, introduire dans le pays, signe des temps n'en est plus un. De la relativité des lois et des châtiments...

00:34 Publié dans Les Anciens Francs | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : article 139, billets français, travaux forcés, banque de france, culture |

mardi, 17 février 2009

Pavese et Reverzy

Le métier de vivre : le titre appartient à César Pavese. C’est celui de son journal, qui court du 6 octobre 1935 au 18 août 1950. Dans la journée d’hier, je suis passé sans trop savoir pourquoi, sans crier gare, en silence, de Jean Reverzy à César Pavese. Les deux écrivains ne sont pas si loin l’un de l’autre, ni dans le temps, ni dans l’esprit, ni dans ma bibliothèque. Ils ont vécu à peu près le même nombre d’années, à peu près les mêmes années. Les sonorités de leurs noms se font écho, Pavese et Reverzy. Leurs prénoms aussi ont du commun : César et Jean, le prénom d’un empereur et celui d’un apôtre, devenu celui de n’importe quel italien, de n’importe quel français. Du Mal du soir de Reverzy au Métier de Vivre de Pavese, il n’y a qu’un pas. Comment, après ce détour par Pavese, suis-je revenu à Reverzy ? La journée d’hier passa. Quid de celle d’aujourd’hui ? D’un 17 février, l’autre :

Pavese (1908-1950):

Les jugements moraux de Madame Bovary ignorent tout principe sauf celui de l’artiste qui violente et imite tous les gestes humains. Certains se gargarisent du tableau que Madame Bovary donne de l’amour, y voyant une saine critique des vieilleries romantiques faite par une « robuste conscience », et ils ne voient pas que cette robuste conscience n’est pas autre chose que le fait de regarder nettement, d’étaler fougueusement les tristes mobiles humains. Comment peut-on vivre, selon Madame Bovary ? D’une seule manière : en étant un artiste calfeutré chez soi. Garde-toi bien de prendre au sérieux les critiques de Flaubert envers la réalité : elles ne sont faites que d’après ce seul principe : tout est boue, sauf l’artiste consciencieux.

17 février 1938

Reverzy (1914-1959) :

Hier soir, j’étudiais l’attente. Chez moi, dans une parfaite solitude, assis dans un fauteuil, je guettais l’instant où les invités, dix personnes, arriveraient. J’aurais voulu percevoir l’instant où se briseraient net l’isolement et le silence ; et je prévoyais le changement non seulement de moi-même, mais surtout de ce que je pouvais percevoir du monde : les murs de la pièce, les meubles, la lumière. Je m’étais promis d’observer scrupuleusement, dès leur intrusion, ceux que j’attendais d’une seconde à l’autre ; et ce n’étais pas pour connaître cet instant même, celui de leur entrée, mais l’instant d’avant, celui où je vivais en ma solitude, face à face avec moi-même. Ils vinrent, le but de toute mon attente – les voir entrer, les saisir, percevoir le changement de moi-même, et par le contraste de ce changement mieux pénétrer mon état intérieur - en une seconde fut oublié. Mon projet ne me revint à l’esprit que lorsqu’ils furent partis. Donc, je ne les avais pas vus entrer

17 février 1955

00:03 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : littérature, pavese, reverzy, le métier de vivre, le mal du soir |

lundi, 16 février 2009

Brouillards de Lyon

« Dans le tramway ferraillant de jadis, lorsque nous allions à l'école, les matins d'hiver et d'automne, un monde confus, peuplé de spectres familiers, défilait derrière les vitres embuées. C'était le temps du brouillard : dès octobre, il s'établissait sur la ville, comblant le vide des rues et des places, voilant les collines, amortissant les bruits, emprisonnant les êtres : il avait son odeur et sa saveur. Grâce à lui la nuit se prolongeait jusqu'au milieu du matin; au début de l'après-midi seulement l'univers vaporeux, pour une heure, s'éclairait : un rayon fugitif tombait sur les squares, où le bronze des statues luisait de sueur froide, et sur les fleuves coulant vers d'invisibles horizons de lumière. Puis l'obscurité revenait : chacune de ces journées ressemblait à celle qui l'avait précédée. Monotonie noire ou claire-obscure que troublait parfois une éclaircie. Et chaque fois, sous la neige, la pluie, ou à la lumière insolite d'un matin limpide, nous croyions, en nous réveillant, découvrir sous nos fenêtres une ville nouvelle. L'avons-nous assez aimé, ce brouillard dont nous nous sentions captifs et qui nous mettait face à face avec nous-mêmes ! Dans les rues, à la tombée de la nuit, nous cherchions à tâtons notre chemin, frôlés par des ombres que reflétaient des vitres ternies. Les vapeurs voilaient mais ne déformaient pas la réalité : comme dans la caverne originale, nous regardions des êtres s'approcher, grandir, s'éloigner et se fondre dans le néant et le silence. S'il nous arriva parfois de nous révolter contre ce monde étrange, le brouillard oppressant, à l'instant même, étouffa notre blasphème. Il serrait notre poitrine, notre cœur et notre pensée : pour avoir si longtemps éprouvé son étreinte, nous nous sentirons toujours mal à l'aise dans l'univers large et clair que nous avons maintenant découvert »

Jean Reverzy, A la recherche d'un miroir, Julliard (1961 - posthume)

« Le gris est une couleur avouable. La lumière se manifeste dans le gris autant et plus tendrement que dans les tons tapageurs. Les objets qui se meuvent au-dessus d'un horizon gris ont leur harmonie aussi bien que ceux que dessine crûment la lumière d'été. Allons-nous renier nos beaux soirs de grisaille, où nos collines, nos ponts, nos quais, nos maisons, sont baignés dans une buée d'ardoise claire et comme poudrée ? Ce soir, que nous avons vu embrasé en d'autres saisons, est gris, gris, gris, d'un gris qui semble porter les nuages noirs au panache blanc, l'horizon lui-même et les fumées de la ville. Des cheminées d'usine sortent avec lenteur des panaches sombres qui tracent des horizontales majestueuses dans l'ouate. »

Pétrus Sambardier, Le Salut Public, 10 janvier 1928

01:21 Publié dans Des nuits et des jours... | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : littérature, brouillard, reverzy, pétrus sambardier, lyon, fonville, culture |

dimanche, 15 février 2009

Pour cinq mille balles de mythologie

Dans les années soixante, feu les Classiques Garnier jaune proposaient un recueil mythologique de Pierre Commelin (1837-1926) qui fit les choux gras des lycéens de l’époque et qu’on peut encore trouver en occasion. En exergue de son recueil de mythologie gréco-latine, ce dernier avait placé cette phrase :

« La mythologie est évidemment une série de mensonges. Mais ces mensonges ont été, durant de longs siècles, des sujets de croyance. Ils ont eu dans l’esprit des Grecs et des Latins, la valeur de dogmes et de réalités. À ce titre ils ont inspiré les hommes, soutenu des institutions parfois très respectables, suggéré aux artistes, aux poètes, aux littérateurs l’idée de créations et même d’admirables chefs-d’œuvre. »

La Banque de France s’est toujours intéressée à ces mensonges, dont avec minutie elle décora pendant plus d’un siècle ses jolies vignettes, images fiduciaires pour ne pas dire pieuses, dont elle abreuva les Français à travers tous les soubresauts de leur histoire. Au sortir de la seconde guerre mondiale, peut-être ces derniers avaient-ils envie de légèreté, besoin d’insouciance : est-ce pour cette raison qu’en 1959, elle confia à Sébastien Laurent la fabrication, pour sa nouvelle valeur faciale de 5000 francs, d’un billet à l’effigie de Pomone ? Pomone – cela sonne un peu comme Simone (Signoret), oscar le 4 avril 1960 de la meilleure actrice pour son interprétation dans le film Les Chemins de la haute ville de Jack Clayton.

Mais ce n’est pas Simone. Ni Momone, la demi-sœur de Piaf, autre icône de ces années-là. Non. Pomone est une des charmantes divinités de la campagne, telles que les Romains ont eu le bonheur d’en inventer. Recherchée en mariage par tous les dieux champêtres, elle avait donné sa préférence à Vertumne, le dieu des changements de temps et des variations climatiques, sous le gouvernement de qui Denis Diderot eut la sagesse de placer son magnifique Neveu de Rameau. («Qu’il fasse beau, qu’il fasse laid… »)

« Pomone, raconte Commelin, nymphe d'une remarquable beauté, fut recherchée en mariage par tous les dieux champêtres. Elle donna la préférence à Vertumne, à cause de la conformité de leurs goûts. Aucune nymphe ne connaissait comme elle l'art de cultiver les jardins et surtout les arbres fruitiers. Son culte passa de chez les Etrusques à Rome où elle avait un temple et des autels. On la représentait ordinairement assise sur un grand panier plein de fleurs et de fruits, tenant de la main gauche quelques pommes, et de la droite un rameau. Les poètes l'ont dépeinte couronnée de feuilles de vigne et de grappes de raisin, tenant dans ses mains une corne d'abondance ou une corbeille remplie de fruits. »

Sur le billet de Sébastien Laurent la jeune nymphe est accompagnée d’une Amphitrite tenant en mains un trident et un coquillage, ce qui représente l’amitié et la collaboration entre la terre et la mer. Le billet Pomone a survécu jusqu’en1957, c'est-à-dire qu’il fut en gros le billet de cinq mille de la Quatrième République. Celle de Piaf et de Signoret, de Mendes France et de René Coty… C’est le bon roi Henri qui détrôna Pomone sur les billets de cinq mille. Et le grand Charles, René Coty, à l’Elysée. Mais ça, c’est une tout autre histoire.

15:01 Publié dans Les Anciens Francs | Lien permanent | Commentaires (15) | Tags : pomone, cinq mille francs, billets français, pierre commelin, littérature, garnier jaune |

samedi, 14 février 2009

On ne va pas se mentir

A l’origine, un commandement d’ordre moral et religieux : « Il ne faut pas mentir », que l’expression reprend, en en modalisant tout ce qu’il manifestait de trop injonctif pour les sensibilités post-modernes. Car, aussi douce que rouée, l’époque présente feint d’avoir en horreur l’autorité. Chérie, on ne va tout de même pas se mentir ?

L’expression possède tout ce qu’il faut pour devenir rapidement un lieu commun : ce pronom on, tout d’abord, dont la valeur indéfinie masque bien sûr ici un pronom de la première personne (je) ou de la deuxième (tu). Tout dépend.

Sa forme pronominale, ensuite, qui peut tout aussi bien être réfléchie que réciproque (je ne vais pas me mentir, je ne vais pas vous mentir, nous n’allons pas nous mentir, tu ne vas pas me mentir, tu ne vas pas nous mentir, etc.) En recourant à un sujet indéfini tout en en restant vague sur la valeur réfléchie ou réciproque du procès, cet énoncé ouvre une porte vers le non-dit, l’allusif, le vague. Et cette porte laissée ouverte possède toutes les allures d’un premier mensonge (l’un des moins pardonnables), le mensonge par omission.

A bien y regarder, l’implicite de cette expression, fort employée autour de nous, c’est que le mensonge partout régnant serait partout souverain. Partout, sauf, précisément, dans cette entre soi que son emploi, pourvu que le ton y soit également, cherche à créer entre deux interlocuteurs. Telle est la grâce de ces quelques mots, affirmer que tout ce qui précède et suivra la parenthèse qu’ils ouvrent dans un bref échange n’est que pur mensonge. Leur corollaire étant : partout, on (les autres) ne fait que se mentir. Le mensonge serait donc un vice public, tandis que la vérité serait une vertu privée : étrange et commode postulat. « On ne va pas se mentir » présuppose par ailleurs que la sincérité est une valeur rare, voire quasiment inexistante, et de cette valeur, fait une sorte de distinction. Son emploi tente de restaurer une communauté de belles âmes, communauté pourtant fort improbable dans le désert qu’habitent, à l’en croire, presque 7 milliards de sales âmes passant leur temps à se mentir.

Dans la bouche de monsieur tout le monde, le lieu commun sert à introduire une concession : « On vend des livres, on ne va pas se mentir, mais on sait que ce sont des gens de la génération qui est née avant l’Indépendance, ceux qui ont aujourd’hui entre 50 et 60 ans, qui lisent. » déclare une libraire algérienne interrogée sur les habitudes de lecture de ses compatriotes. Autrement dit, « je vends des livres, certes, mais cela ne va pas durer ». Mais dès qu’on quitte monsieur tout le monde, les enjeux ne sont pas les mêmes d’une situation d’énonciation à une autre. Ne pas se mentir n’a pas le même sens entre un politique et un téléspectateur, un médecin et son patient, un Roméo et une Juliette.

En politique, « on ne va pas se mentir » sert invariablement à annoncer un problème, une situation délicate, une catastrophe. On voit mal Fillon dire « on ne va pas se mentir, la France est prospère ». Dans ce cas-là, le tribun ou la tribune (tiens, on dit ça, la tribune ?) fait mine de ne pas avoir, au contraire de tous ses confrères et consœurs du milieu politique, la peu populaire langue de bois. C’est ainsi que, depuis 1974, « On ne va pas se mentir, il va falloir faire des efforts » est devenu un classique des politiques gouvernementales.

Le lieu commun est vivace aussi dans le sport ; « on ne va pas se mentir, on a fait un mauvais match » entend-on à l’entrée du vestiaire. Ne pas se mentir, c’est ici non seulement ne plus se raconter des bobards de politiciens, mais également ne pas s’illusionner soi-même : glissade de la valeur réciproque, sur laquelle se fonde le « pacte démocratique » à la valeur réfléchie, sur laquelle repose la pertinence de l’exploit héroïque. Le sportif joue sur un présupposé d’époque, qu’il partage d’ailleurs avec le politique : qu’importe qu’il ait été (ou soit) nul, pourvu qu’il soit sincère. Dans ce cas-là l’emploi du lieu commun sonne comme un recours en grâce. Ne pas mentir demeurant la dernière façon de ne pas perdre complètement la face, ni le salaire qui va avec.

07:08 Publié dans Lieux communs | Lien permanent | Commentaires (25) | Tags : politique, langue française, lieux communs |

vendredi, 13 février 2009

L'ancien pont Morand

La planète entière a récemment été le témoin d'une résurgence d'intérêt imprévue pour un illustre bâtiment qu'on croyait à tort oublié, le pont Morand à Lyon. Ce regain est dû à la fouineuse Frasby, dont le malin appareil photo est allé à plusieurs reprises caresser les formes de la somptueuse dame de pierre qui orne la place Liautey dans le sixième arrondissement, flanquée de ses malins génies, pour réinventer la forêt Morand. Deux lyonnais dont l'avis fait autorité sont aussitôt intervenus pour rappeler à quel point l'ingénieur Morand avait marqué de sa griffe ce quartier, et que non seulement le pont, mais également la place (Liautey) et mêmement le cours (Vitton) portèrent jadis le nom de celui à qui la ville doit sa progression vers l'Est. Je cite Mère Grand qui évoqua avec charme les balconnets du vieux pont Morand construit en 1890 et détruit lors de la construction de la ligne A du métro, et Marcel Rivière qui retraça avec érudition l'histoire de la place et celle de la Grande Allée. Une sorte de hasard (mais le hasard fait bien les choses) fit que là-dessus votre serviteur épluchant pour d'autres raisons les collections du Progrès Illustré de la Bibliothèque de la Part-Dieu tomba nez à nez, dans le numéro 10 du dimanche 22 février 1891, avec un bref article où le dessinateur Giranne rendait hommage au premier pont Morand (1772-1890) celui que même Mère Grand n'a pas connu, qui était construit en bois, et que les Lyonnais du dix-neuvième siècle avaient nommé le pont rouge, parce que Morand avait obtenu des recteurs de l'Hôtel-Dieu sa gratuité pendant la Révolution. Voici donc le lien avec la page et les illustrations de Giranne, une gravure du tout premier pont en bois, et le commentaire de Giranne reproduit en dessous :

L'ancien pont Morand. - L'inauguration du nouveau pont Morand est si récente (14 juillet 1890) qu'il est encore d'actualité de parler de la vieille et pittoresque passerelle qui l'a précédé en lui laissant son nom. Elle fut construite par l'ingénieur Morand, en 1774, pour relier le quartier des affaires (les Terreaux) au quartier des plaisirs (les Brotteaux), vastes plaines verdoyantes où les Lyonnais allaient se réjouir le dimanche. Les salles de danse, les cafés-concerts, les théâtres guignol, rien n'y manquait. On se rendait au Pavillon chinois, aux Bosquets de Paphos, aux Jardins d'Italie, à l'Elysée lyonnais. Le pont Morand, tel que nous le représentons, a été dessiné sur nature, en 1887, alors qu'en aval on pouvait voir encore le long bateau des Bêches, qui fut entraîné par le courant au moment de l'avant-dernière crue du Rhône. Plus près du pont du Collège, il y avait aussi un autre bateau curieux, soit par ses dimensions, soit par son architecture. Il fut détruit par un incendie en 1887. En aval du pont Morand se trouvaient d'autres bateaux, dont il reste encore quelques spécimens vermoulus et tremblants, les Moulins de Saint-Clair. Nous en avons précédemment parlé. Ils forment avec les plattes, les bachuts des marchands de poissons, les sapines et les radeaux, toute la flotille du fleuve. Llentrée du pont Morand, flanquée de ses deux pavillons, d'abord construits pour le péage et qui servirent plus tard de poste de police : C'est de là que, pendant l'Exposition de 1872, partait ce curieux chemin de fer, suspendu sur un seul rail, qui transportait les visiteurs à l'entrée du Parc de la Tête-d'Or. Le pont Morand, quoique construit en bois (16 travées), avait résisté à la fameuse débâcle des glaces de 1789 et aux inondations de 1840. Il subit le siège de Lyon et si l'on s'en rapporte aux gravures du temps, la canonnade aurait dû singulièrement l'endommager. Il portait donc vaillamment encore ses 115 ans quand il fut remplacé, l'année dernière, par le pont monumental qui existe actuellement.

11:08 Publié dans Des inconnus illustres | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : lyon, pont morand, histoire, culture, littérature |

jeudi, 12 février 2009

Vers 1638

La plus ancienne vue connue de la ville de Lyon se trouve insérée dans le Chronicarum Liber, plus connu sous le nom de Chronique de Nuremberg (1493). A partir du seizième siècle, les vues de la ville se sont multipliées, grâce aux talents de plusieurs dessinateurs et graveurs et en raison du développement important de la ville à cette époque. Très vite, un panorama s'impose. L'estampe de Jacques Androuet dit du Cerceau (vers 1510 - 1584), architecte du roi et graveur en taille douce, conservée à la Bibliothèque Nationale et titrée La Cité de Lyon, passe pour le prototype de toutes les représentations au naturel publiées durant les cent années suivantes. En 1550 Jerome Cock, peintre, graveur et marchand d'estampes à Anvers (1510-1570) et Balthazar Bos publient une vue générale de la ville qui s'inspire du même point de vue et fit aussi autorité, malgré des imperfections dans la reproduction au burin de certains monuments. Le Grand Plan Scénographique réalisé de 1545 à 1553 en 25 feuillets et conservé aux Archives municipales représente la ville saisie à vol d'oiseau, traçant dans le détail la perspective des bâtiments publics d'alors, les costumes des habitants, la spécificité des fêtes et des coutumes. La vue de Sébastien Munster (1544-1628), illustrant sa Cosmographie et celle de Mathieu Mérian (1593-1650) - voir ci-dessous- se ressemblent beaucoup.

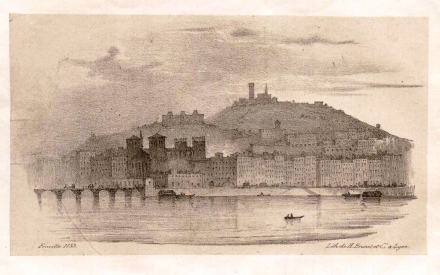

Sur cette dernière, dessinée vers 1638 par de Boissieu dans le goût de celles du XVIème, puis gravée par Mathieu Mérian (1593-1650), on voit clairement au second plan (rive droite de la Saône) le mont Fourvière, l'église Saint-Paul, le château Pierre Scize (qui sera démolli après la Révolution). Le pont de pierre (unique pont de Saône à cette époque) est également fort bien profilé, avec en son centre la chapelle de la Vierge. Sur la rive gauche, on entrevoit au loin le confluent, l'église d'Ainay, celle des Jacobins, puis au premier plan Saint Nizier, la côte Saint-Sébastien et les remparts qui la séparent de la campagne, d'où le dessin est fait.

En complément au commentaire de S. Jobert, un gravure de milieu du dix-neuvième siècle, prise à partir du même panorama croix-roussien. On remarque que la basilique n''est pas encore construite sur la colline de Fourvière. Mais il y a, comme au dix-septième siècle, des petits personnages à l'allure champêtre placés aux premier plan.

21:06 Publié dans Bouffez du Lyon | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : simon maupin, mathieu mérian, de boissieu, culture |

mercredi, 11 février 2009

Foutrasies

Je me souviens avoir été cet écrivain qui avait le temps. Partout où j'allais - je parle de petits boulots - j'étais en repérage. Le monde, il me semblait alors infiniment vaste, avec toutes ses portes. Infiniment décousu, également. Le temps de regarder ce qu'il y avait derrière chacune de ces portes : un placard à balais, une loge de théâtre, un commissariat de police, une chambre d'hôpital, un frigidaire bien rempli - ou vide (ça, c'était selon la saison...), un vestiaire au fond de l'entrepôt - Je manquais de fil de fiction pour coudre tout cela : aussi ces portes demeurèrent les premières pages de romans dont la plupart ne furent jamais écrits. Le temps : des routes en lacets, des îles, des saisons. J'ai eu tout cela comme en grappes et j'ai mordu dedans, de portes en portes, dormant sur des bancs ou des chambres de palace. Le temps, le continent.

A cette époque, la route des Indes n'était pas fermée. Dès lors, qu'avait-on besoin, sinon d'un simple sac, pour s'y rendre? La route des Indes, c'était aussi celle de la Littérature. A Venise, Chateaubriand. A Stamboul, Nerval. Et comme cela, Kaboul, Téhéran. C'était facile de tracer, tout droit, jusqu'à Kabir. On pouvait pour deux sous-deux rêves se croire un homme aux semelles de vent : Il y avait quelque chose, encore, qui s'appelait l'Occident, rude, rêche et arrogant, quelque chose, qu'on appelait l'Orient, qu'on pouvait croire le contraire. De vagues fumées. Les plus lucides l'avaient compris. Mais alors, les plus lucides faisaient chier. Je me souviens avoir été cet écrivain qui avait du pays. De la route. Quitte à s'y perdre et combien, d'ailleurs, s'y perdirent pour de bon !

Et puis il y avait aussi des villes. Où tournaient encore des rotatives, où fumaient les percolateurs, où s'allumaient les feux de la Saint-Jean derrière les rideaux de coton de salles de classe hautes en plafonds. Nul ne dira assez quelle perte fut pour la jeunesse des temps à venir l'abandon des versions latines. Sénèque, Tacite et Cicéron. L'Antiquité transpirait à chaque ligne : sous nos pas quand nous passions d'un fleuve à l'autre, des sentiers de Condate aux chemins de Lugdunum, l'Antiquité oui, rose terni comme un morceau d'amphore. Gallo-romain, me disait-on. Je me souviens avoir été cet écrivain qui avait encore une race.

De toutes les Bucoliques de Virgile, ma préférée fut toujours la Quatrième. Sur la grève de rivières polluées, je m'en récitais les derniers vers tout en mordillant le brin d'un blé en herbe, pieds nus sur la terre ôtée. Car déjà, ôtée, la terre l'était sous nos pas, qui apprirent le moelleux des moquettes en même temps que nos oreilles, le cri des téléphones. Depuis quelques décennies, déjà l'humanité s'était mise à dévaster les champs, raser les haies, saccager les clairières, dénicher les oiseaux et les muses de Sicile. Je me souviens avoir été cet écrivain désœuvré devant le soleil, l'œuvre se retournant alors en cette résolution, ce silence, ce pli au front hargneux. Je comprenais que des hommes capables de détruire une rivière seraient pareillement capables de détruire la Terre. J'avais du temps, me semblait-il, du pays encore à l'horizon, j'étais d'une race : mais de quelle œuvre seraient ce temps, ce pays, cette race ? Le risque était déjà trop empli de confort, et le confort de risque. La génération de l'œuvre déjà bien passée.

11:08 Publié dans Aventures post-mortem de la langue française | Lien permanent | Commentaires (25) | Tags : littérature, écriture, virgile, buccoliques, poésie |

mardi, 10 février 2009

Chronique des étés caniculaires et des hivers rigoureux

L’Enfer, dans le sud-est de l’Australie. Un été caniculaire, des pyromanes exaltés, des victimes en fort grand nombre, un pic caniculaire aux alentours de 48° à Melbourne : forêts dévastées (on parle de 330 000 hectares), villages rayés de la carte, Kinglake, une petite ville de l’état du Victoria, compte ses victimes par dizaines, on évoque 180 morts et un nombre incalculable de disparus. Pendant ce temps, la France connait un hiver, un vrai, pas des plus rigoureux, mais des plus hivernaux, pour ne pas craindre le pléonasme. Et le pays essuie coup sur coup deux tempêtes à la violence inaccoutumée, quasi-tropicale. On ne sait trop à quoi attribuer de tels bouleversements. Le réchauffement climatique est devenu une véritable tarte à la crème. Chacun en parle sans en connaître la recette, prenant à tout instant le risque de s'en recevoir une en pleine poire, tel Bernard Henri Lévy qui lui n'en reçut sans doute pas assez puisqu'il parle et publie encore. Nous serions trop nombreux à rouler en voiture, lire le journal et réchauffer des quiches surgelées dans des fours micro-ondes sur la Terre et le pet de l’homme, comme celui des vaches, serait devenu nuisible à l’équilibre des éléments. C'est sans doute vrai. Mais le moyen de retenir ses vents ? Qu’on se rappelle l’Apocalypse, professent déjà bon nombre de catholiques exaltés. Les catholiques exaltés en leurs chapelles, un peu comme les laïcs exaltés en leurs loges, sont des militants incurables. Ils souhaitent donc que cela se sache : une pétition circule pour soutenir Benoit XVI dans sa mesure de levée d’excommunications d’évêques intégristes : 35 000 signataires, parents d’environ 65 000 enfants, auraient accordé leur blanc-seing. Parmi eux, une foule d’allumés, j’en suis certain, se prenant pour les élus du Ciel, attendant les trompettes, pour ainsi dire, un peu comme dans une superproduction hollywoodienne remixée par Robert Hossein au Stade de France, on attend que Ben-Hur entre en piste. Nous qui savons que les combats eschatologiques ne sont pas des combats médiatiques, nous restons quelque peu démunis devant cette actualité qui tourne en rond autour d’une époque en crise.

« Qui fera l’unité du monde ? », se demandait François Mauriac, le quelque peu perplexe polémiste et moraliste chrétien, dans une chronique datée du 28 avril 1947 (1). Commentant la première apparition du terme « intégrisme » dans un acte officiel de l’Eglise (2), il le définissait ainsi : « C’est l’état d’esprit des chrétiens qui se retranchent, rompent avec le monde condamné, s’établissent dans un divorce irréductible, comme s’il existait un parti du Christ dressé contre les autres partis, et lorsque les circonstances le permettent, profitent de l’appui du bras séculier pour dominer par la force l’adversaire. » François Mauriac a-t-il vraiment cru, comme il l’écrivit alors, que la sainteté moderne surgirait de la classe ouvrière ? De la classe ouvrière, nous sommes aujourd’hui bien placés pour savoir que la sainteté n’est pas sortie. S’il y a encore certains ingénus pour croire qu’elle surgirait du métissage, de l’émergence des minorités, vieille lune utopiste qui fait aujourd’hui les beaux jours d'un libéralisme aussi intransigeant que mondialisant, ils risquent de déchanter rapidement. Comme un boutiquier vêtu de safran, le dalaï-lama court le monde, affublé de son VRP Ricard et de la ridicule Sophie Marceau en pom-pom girl pour vendre un bouddhisme allégé de matières grasses à des consommateurs de nirvana à la petite semaine, revenus de la messe du dimanche. En réalité, la sainteté ne surgit jamais toute nue de nulle part, pas plus qu'Athena ne sortit toute armée du crâne de Zeus en un somptueux cri de guerre. Peut-être quelques saints. Mais la sainteté ? Celui qui veut garder les yeux ouverts face à la complexité d’un tel monde a toutes les chances de se les brûler. Cela nous ramène aux incendies australiens et aux tempêtes européennes. Quelque ampleur qu'une digression s'autorise, elle doit aussi connaître sa limite. Sagesse de la Montagne. Et puis, que peut prévoir celui qui n’a d’éprouvée, au fond, que sa raison ? Qu’aux hivers rigoureux suivront probablement des étés caniculaires. Entrepreneurs de ventilateurs d'appoint, ne désespérez pas. Que la crise du capitalisme n’a aucune chance de cesser, tant le capitalisme a encore besoin de se nourrir d’elle et des catastrophes qu'elle génère,, avant de définitivement se perdre, et le monde avec. Que d’ici là, quelques individus ont encore de beaux jours devant eux, tandis que d’autres risquent de courir devant de grandes épreuves. Epreuves : un mot qui fera les choux-gras des démagogues de tous poils, de tous sexes et toutes couleurs de peau durant les prochaines échéances législatives nous séparant de 2012. Tout cela commencera bientôt par des européennes. L'électeur a encore de beaux jours devant lui. Et c’est ainsi qu’Alexandre est grand.

(1)F.Mauriac, Journal, Mémoires politiques, « Essor ou déclin de l’Eglise ? », Bouquins, Laffont

(2) Cardinal Suchard, "Essor ou déclin d el'Eglise", lettre pastorale pour le carême 1947

11:28 Publié dans Des nuits et des jours... | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : alexandre vialatte, françois mauriac |