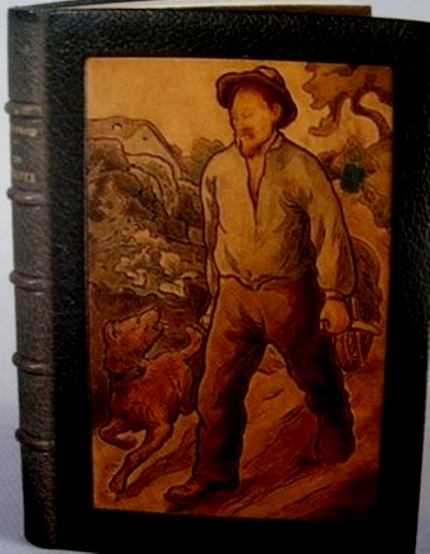

lundi, 22 décembre 2008

Une autre lecture (1)

01:25 Publié dans Des inconnus illustres | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : bibliophilie, paul émile colin, reliures, littérature |

dimanche, 21 décembre 2008

Chronique de la Bourse, de George Dandin et de la Cloche de la Charité

"Il faudrait supprimer toutes les Bourses me disait très sérieusement avant-hier un ami. Toutes ? Toutes ! Car elles ne servent plus à rien. On les a créées pour aider les entreprises à trouver des capitaux. Soit. Mais depuis si longtemps, elles ne remplissent plus ce but-là. La Bourse, ce n'est plus qu'un marché virtuel de l'Occasion, un gigantesque marché à l'encan, de capitales en capitales. Bon à jeter." Cela m'a rappelé une autre réflexion que m'avait faite une amie lors d'une première à la Comédie Française, il y a de ça bon nombre d'années. C'était très exactement George Dandin qu'on y jouait, avec me semble-t-il Claude Brasseur dans une mise en scène de Roger Planchon. Si je m'en souviens plus de vingt ans après (car cela nous ramène aux années 86/87, je crois), ce n'est pas tant en raison de cette adaptation qui n'était pas inoubliable. Mais d'une remarque que me fit cette amie, vieille habituée des soirées théâtrales parisiennes. "Tu vois, me dit-elle en pointant du doigt non loin de nous un homme qui, dépliant nonchalamment Le Monde du soir, y lisait les cours de la Bourse au vu de tout le monde, tu vois : ça, il y a deux ou trois ans, c'eût été impossible !" Ah les foutues années quatre-vingts, les années-Tonton, durant lesquelles il devint socialement possible de consulter publiquement les cours de la Bourse dans Le Monde en attendant que le rideau de la Comédie Française ne s'ouvre sur George Dandin ! François entamait son second septennat, et tombait à gauche le tabou de l'argent : Ah! Qu'une femme Demoiselle est une étrange affaire, et que mon mariage est une leçon bien parlante à tous les paysans qui veulent s'élever au-dessus de leur condition, et s'allier, comme j'ai fait, à la maison d'un gentilhomme ! Vingt ans plus tard ...

Je passe du coq à l'âne. Ou plutôt de la Bourse au café, de la Comedie-Française à La Cloche. La Cloche est un café, à l'entrée de la rue de la Charité, à Lyon Bellecour. Une vénérable institution, un des derniers cafés de Lyon à posséder un plafond art-déco d'époque et une vue panoramique en état du Lyon des échevins. Fut un temps, c'était truffé de journalistes là-dedans, les journalistes du Dauphiné Libéré (oui, nous revoilà en province) et mêmement leurs copains du Progrès qui crèchaient en face dans la rue Bellecordière. Confronté à un triplement de son loyer (merci la société ANF), La Cloche risque de fermer. Déjà, murmurent tristement tous mes fantômes, déjà qu'on a foutu l'hôpital en l'air (l'histoire abrégée de l'hôpital est à lire sur le site du café, avec l'explication du nom la Cloche), même qu'il ne demeure plus que le Clocher Ah triste, triste temps où il faut pétitionner pour sauver les bistrots garottés par des actionnaires indélicats ! J'invite donc tous les habitués de Solko, lyonnais ou pas, à signer la pétition lancée pour "sauver la Cloche" que son patron Philippe Bitat a mise sur Internet (la pétition se trouve sur le lien "la Cloche est un café" là au-dessus). Ci-dessous, une photo de ce café par lequel commence la rue de la Charité, en 1955, du temps de son ancien propriétaire, Abel Durin : Et c'est ainsi Alexandre est grand.

00:17 Publié dans Des nuits et des jours... | Lien permanent | Commentaires (13) | Tags : lyon, la cloche, bourse, politique, crise, crise financière, anf |

samedi, 20 décembre 2008

Une autre écriture

Voilà qui pour nous sera bientôt un mystère aussi entier que le sont les hiéroglyphes égyptiens. Même si, individuellement, nous gardons encore superstitieusement quelques occasions d'écrire à la main, la pratique s'éloigne sans retour possible hors de l'espèce et ces lignes tracées à la main paraîtront fastidieuses un jour à qui les contemplera. Vos ancêtres écrivaient mains nues sur du papier, dira-t-on quelque jour, si le monde subsiste, à des créatures si éloignées de nos sentiments et de nos sensations que cela ne se peut concevoir. Ils regarderont ces pages, du moins celles qui seront parvenues jusqu'à eux, un peu comme nous regardons, perplexes, les façades des cathédrales que bâtirent nos merveilleux aïeux. Les si sots urbains, dans leur grand mépris pour tout ce qui n'est pas à leur image, ont inventé le mot bouseux pour parler de l'homme qui poussait la charrue : Comment ceux d'après-demain, voire de demain, nous appelleront-ils, nous dont la main courait, vive, sur le papier, nous dont l'esprit était parfois saisi d'angoisse, devant une pauvre page blanche ?

00:00 Publié dans Là où la paix réside | Lien permanent | Commentaires (31) | Tags : littérature, écriture, livre, livres |

jeudi, 18 décembre 2008

La toile souveraine

Saint-Exupéry, bien que natif de Lyon, fut peu prolixe en souvenirs d’enfance sur sa ville. Je n’en connais que deux, dont je trouve le récit dans les Ecrits de Guerre.

Le premier se trouve dans un article titré « Quelques livres dans ma mémoire » daté de mars-avril 1941. Il concerne une publicité qui a longtemps trôné dans le hall du funiculaire Saint-Jean-Fourvière, pour un onguent fort efficace contre les brûlures. Alors qu’il évoque un coma qu’il a subi quelques années auparavant lors d’un accident d’avion au Guatemala, « état des plus désagréables, car on ne revient pas à la vie d’un seul coup ; on se réveille lentement avec la sensation de remonter en flottant vers le monde extérieur, travers une atmosphère épaisse et gluante » il raconte qu’ayant laissé ses filer draps et couvertures et saisi de froid, il demanda à une infirmière de l’envelopper dans « la toile souveraine ». Cette dernière ne comprit pas sa requête et lui-même, s’interrogeant sur cette résurgence, n’en saisit pas la cause de suite. Quelques années plus tard, de passage à Lyon, il retrouve le fil conducteur :

« Ma famille m’emmenait tous les dimanches à la messe à Fourvière, une basilique construite sur une colline dominant la ville, et qu’on atteint par funiculaire. Je décidai d’y faire une promenade sentimentale. A l’arrivée, je m’aperçus que l’on prenait toujours son billet à la sortie du tunnel, avant de passer par un portillon automatique. Je pris ma place dans la queue derrière une vingtaine de personnes. Nous avancions lentement, et mes regards se portèrent à ma gauche, vers un mur tapissée d’affiches. C’étaient les mêmes affiches publicitaires que quarante ans auparavant, mais à présent noircies par la fumée et à demi effacées. Je les déchiffrais distraitement quand mon cœur fit un bond. C’était donc ça ! La toile du Bon Secours, souveraine pour les plaies et les brûlures ! A l’âge de cinq ans, j’avais sans doute été profondément impressionné par cette toile souveraine pour les plaies et les brûlures. Cette même affiche, pensais-je, devait aussi être à l’origine d’une phrase utilisée par moi dans Terre des Hommes, quand je dis à Guillaumet : « Le soir, même, en avion, je te ramenais à Mendoza où des draps blancs coulaient sur toi comme un baume. » Souvenir des draps magiques qui pouvaient guérir les blessures… Souvenir de cette vieille affiche du tunnel de Fourvière, niché dans un coin sombre de ma mémoire pendant près de trente ans ».

Sur cette vieille photo, probablement, le mur dont parle Saint-Exupéry, tapissé d’affiches, sur la gauche, à la sortie du quai et avant l’entrée du tunnel.

08:31 Publié dans Des nuits et des jours... | Lien permanent | Commentaires (20) | Tags : saint-exupéry, littérature, lyon, publicité, funiculaire |

mercredi, 17 décembre 2008

Mimes des rues

La mémoire des morts n'est pas complètement bannie de la cité des hommes. C'est ce qu'ont bien compris ces mimes de rues qui, afin d’impressionner un public de vivants de plus en plus mornes, ont mis au point, sans geste, sans parole, sans idée, l’art de n’être presque rien, qu'une pose, qu'une silhouette, qu’un mort. C’est à dire, immaculé de la pointe du cheveu à l’orteil et figé jusqu’au sourcil dans de longues draperies blanches comme plâtre, de n’être qu’une statue, figée au froid, qu’on prend en photos, tout en jetant la pièce. Leur jeu dit véritablement leur époque et la mienne, l’ordre tragique que son ricanement collectif intime à chacun de nous, d’être le moins possible parmi le nombre, d'occuper la moindre place dans l'espace, et de dire le moindre des choses au sein du vacarme : véritables métaphores des consciences de leurs contemporains, ces acteurs maîtrisent à ce point le langage du corps, qu’en le figurant ainsi, dans leur étrange, silencieuse, et durable immobilité, leur chair fascine en nous le plus juste de ce que nous sommes, et que nous finirons évidemment par devenir, un beau matin.

22:06 Publié dans Des nuits et des jours... | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : littérature, mile, rues, théâtre |

mardi, 16 décembre 2008

Espèce de pensée du soir

Signe des temps ? Dans la rame de métro, ce soir, j'ai vu plus de gens dont les oreilles sont obstruées par des fils électriques que de gens à l'oreille, si j'ose dire, découverte. Comme les baladeurs sont portés dans une poche ou sous l'écharpe, ces fils disgrâcieux et qui pendouillent donnent aux visages de qui les portent un air, il faut bien le reconnaître, particulièrement stupide. Ils ont l'air de s'en foutre. Curieux, cet effort pour exhiber une tenue vestimentaire au moins originale, faute d'être élegante, et ce laisser-aller, cet abandon soumis à la laideur technologique. Voici donc venu le temps des prothèses, qui leur échappent des oreilles, comme d'une poche qui débourre. Bon. Si le plus grand nombre de bipèdes reliés par ces cordons ombilicaux à la matrice musicale universelle se trouve encore, proportionnellement, chez ce qu'on appelle aujourd'hui des "jeunes" (terme ô combien niais, inventé par des vieux), pas mal de jeunes adultes (???) voire d'adultes plus consommés, et même frippés, se laissent contaminer. Etonnez-vous donc que le monde devienne de plus en plus ce que des sociologues qui n'ont jamais su écrire appellent en tirant sur leurs pipes "un non-lieu". Alors moi, sans jouer au Cassandre, mes deux yeux et mes deux oreilles pour tout fardeau, je regarde le sol du métro, puis leurs visages aussi inertes qu'absents et pour tout dire assez inhumains : je ne peux m'empêcher de songer que cela ne peut qu'être le prélude de très mauvaises choses.

20:17 Publié dans Des nuits et des jours... | Lien permanent | Commentaires (34) | Tags : société, baladeur, musique, métro |

La cousine Pons

Oui je sais, c'est un jeu de mots très Bette. Ou très Pons, comme on voudra. Dédicace de ce jour spéciale à Simone Alexandre et à Porky. Sur Théâtrauteurs, le blog de Simone Alexandre, une actualité théâtrale parisienne tenue d'arrache-pied et de coeur vaillant; au fond du tiroir, sur le blog de Porky, une rubrique érudite des Opéras du temps jadis. Des nouvelles de Dostoëvski sur l'une, de Béla Bartok sur l'autre.

Lily Pons vocalise pour le bonheur de tous. Très honorée ...

07:49 Publié dans Des pièces de théâtre | Lien permanent | Commentaires (17) | Tags : lily pons, chant lyrique, musique, vocalises |

lundi, 15 décembre 2008

Edouard Cortes

Conn aissez-vous Edouard Cortès ? Son père, Antoine Cortès, fut un peintre de la Cour espagnol réputé. Son grand père, André avait été artisan. Il est, en quelque sorte, un peu chez lui ici puisque c'est un détail de l'une de ses toiles (Le théâtre du vaudeville à Paris) qui a servi pour le "logo" de Solko. Une vie de jeune prodige que la sienne : dès l'âge de treize ans, Cortès apprend la technique des paysagistes, grâce aux bons soins de son père. A vingt-cinq ans -on est alors en 1907 -, Cortes organise déjà une vente aux enchères de ses Vues de Paris à l’Hôtel Drouot. Etonnant, non ? La vente remporte un vif succès. Dès lors qu'il flaire un marché, Cortes se spécialise. Il va bientôt exceller dans ces scènes parisiennes, dont les coloris brillants, les contrastes de lumière autour d'une dominante rouge, jaune ou bleue se reconnaissent entre mille. Il a également rapporté de chacun de ses voyages en Bretagne ou en Normandie de nombreuses études. En 1915, il est engagé volontaire pendant la guerre et se retrouve affecté dans l’Infanterie. Dans les tranchées, il exécute plusieurs dessins des positions ennemies. Il réalise un grand nombre d’études sur la vie militaire et sur les paysages de guerre qu’il traverse. De retour à Paris en 1919, il envoie à nouveau ses travaux aux divers Salons. En 1920, le marchand de tableaux autrichien Hugo Arnot, qui avait exposé les peintures de Monet en 1911 et 1912, commence à acheter celles d’Edouard Cortès. Cortès devient une valeur sur le marché : Dès 1921, ses Vues de Paris et ses Intérieurs Bretons sont disputées par les plus célèbres collectionneurs. Les toiles de Cortès, bientôt imitées par Antoine Blachard (1910- 1988) Henri Schaeffer (1900-1975) demeurent parmi les plus parlantes d'un genre ; comme disent les galeristes, on aime ou on n'aime pas. Certains parlent de neo-impressionisme de cartes postales. Il y a bien de ça, en effet, car Cortès ne recule jamais devant le détail accrocheur: bec de gaz, tramway, enseigne lumineuse. Mais le peintre ne se moque pas non plus du chaland. Les ciels orageux, l'asphalte mouillée, les chaudes lumières des vitrines, Cortès en fait sa griffe personnelle, sa signature : Voici de quoi se promener un moment dans les rues pluvieuses ou enneigées de Paris

aissez-vous Edouard Cortès ? Son père, Antoine Cortès, fut un peintre de la Cour espagnol réputé. Son grand père, André avait été artisan. Il est, en quelque sorte, un peu chez lui ici puisque c'est un détail de l'une de ses toiles (Le théâtre du vaudeville à Paris) qui a servi pour le "logo" de Solko. Une vie de jeune prodige que la sienne : dès l'âge de treize ans, Cortès apprend la technique des paysagistes, grâce aux bons soins de son père. A vingt-cinq ans -on est alors en 1907 -, Cortes organise déjà une vente aux enchères de ses Vues de Paris à l’Hôtel Drouot. Etonnant, non ? La vente remporte un vif succès. Dès lors qu'il flaire un marché, Cortes se spécialise. Il va bientôt exceller dans ces scènes parisiennes, dont les coloris brillants, les contrastes de lumière autour d'une dominante rouge, jaune ou bleue se reconnaissent entre mille. Il a également rapporté de chacun de ses voyages en Bretagne ou en Normandie de nombreuses études. En 1915, il est engagé volontaire pendant la guerre et se retrouve affecté dans l’Infanterie. Dans les tranchées, il exécute plusieurs dessins des positions ennemies. Il réalise un grand nombre d’études sur la vie militaire et sur les paysages de guerre qu’il traverse. De retour à Paris en 1919, il envoie à nouveau ses travaux aux divers Salons. En 1920, le marchand de tableaux autrichien Hugo Arnot, qui avait exposé les peintures de Monet en 1911 et 1912, commence à acheter celles d’Edouard Cortès. Cortès devient une valeur sur le marché : Dès 1921, ses Vues de Paris et ses Intérieurs Bretons sont disputées par les plus célèbres collectionneurs. Les toiles de Cortès, bientôt imitées par Antoine Blachard (1910- 1988) Henri Schaeffer (1900-1975) demeurent parmi les plus parlantes d'un genre ; comme disent les galeristes, on aime ou on n'aime pas. Certains parlent de neo-impressionisme de cartes postales. Il y a bien de ça, en effet, car Cortès ne recule jamais devant le détail accrocheur: bec de gaz, tramway, enseigne lumineuse. Mais le peintre ne se moque pas non plus du chaland. Les ciels orageux, l'asphalte mouillée, les chaudes lumières des vitrines, Cortès en fait sa griffe personnelle, sa signature : Voici de quoi se promener un moment dans les rues pluvieuses ou enneigées de Paris

L’année suivante, il participe aux trois expositions organisées dans le Grand Palais des Champs-Elysées. La critique l'encense une fois de plus. Dans l'entre deux-guerres, il reçoit de très nombreuses récompenses. Sa notoriété devient immense. Au cours de la seconde guerre mondiale, il s’installe en Normandie avec sa famille, à Cormelles-Le-Royal. Dans les années 50, il retourne à Lagny, d’où il ne partira plus. Il meurt en 1969. Ci-dessous, une toile adjugée récemment chez Hantman's Sales Higlight 48 000 euros, et titrée Boulevard parisien. Du pur jus !

07:00 Publié dans Des nuits et des jours... | Lien permanent | Commentaires (13) | Tags : peinture, paris, edouard cortes, solko, vaudeville |

dimanche, 14 décembre 2008

Confarfe ?

En attendant la retransmission du match, les dames mangent des petits fours et les messieurs aussi. Le taffetas glisse sur le carreau lavé du matin. Quoi de plus urbain, quand l'hiver vous cerne derrière de hauts miroirs, et la nuit par-delà ces lustres, et la rue de l'autre côté de ces larges baies, que l'onctuosité, en bouche, d'une patisserie, que le son lointain d'un comptoir qu'on essuie, la tiédeur douillette de cet espace intérieur et traversé de fins courants d'air ? Brasserie. La toile, de Jean Béraud (1849-1936) se trouve au musée Carnavelet.

17:41 Publié dans Des nuits et des jours... | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : jean béraud, peinture, football, brasserie, confarfe |