lundi, 31 décembre 2007

Tables d'antan

Dans ses Oisivetés du sieur Puitspelu, Clair Tisseur inaugure un genre de littérature fort spéciale, la littérature gastronomique. Manger, affirme-t-il, est une chose d’esprit par laquelle l’homme se distingue de l’animal. :

« Car ne soyez point assez sots de croire qu’un bon morceau se goûte seulement avec le palais ; il se goûte bien plus avec l’esprit. Le palais n’est qu’un agent de transmission. C’est comme si vous disiez d’un Raphaël ou qu’un Ruysdaël qu’il se juge avec les yeux. Apprenez que vous jugez d’un plat exactement avec les mêmes facultés de comparaison, de réflexion, de généralisation, qui vous font juger d’une pièce de vers, d’un tableau ou d’un opéra. »

C’est pourquoi il n’est de bon repas qui ne se fasse sans commentaire :

« Car, si vous visitiez un musée en compagnie d’artistes amis, ne vous éclaireriez-vous point de vos impressions et de vos idées respectives ? Et ne croyez point qu’un bon repas ne soit pas le meilleur des tableaux ? Manger d’une bonne chose sans en parler, autant dire que les caresses entre amoureux se peuvent échanger sans doux propos »

Le repas pris en commun, voilà ce qui le rend savoureux :

« C’est grand heur que de manger bien et bon, et boire d’autant, mais qui n’existe qu’à condition d’avoir en face de soi des visages amis ».

Ayant défini ainsi les conditions de la bonne table, Puitspelu affirme que « les dîners lyonnais ont plus que tous les autres en partage ce parfum de la cordialité. »

Quelques années plus tard, Vingtrinier prolonge la chanson un peu sur le même air, avec trois chapitres entiers consacrés, dans La Vie Lyonnaise, au « Ventre de Lyon », à « Lyon à table », au « Gosier de Lyon ». Dans la lignée de Nizier de Puitspelu, il cite avec une sorte de mélancolie admirative les immenses plats chargés de viande, de poissons et de légumes qu’on dévorait sous l’Ancien Régime. Énumérations à la Rabelais de volailles (chapons, poules, poulets, coqs d’Inde, canards, oies, pigeons et paons...), de gibiers à plumes (cigognes, hérons, aigrettes, cygnes, grues, perdrix, cailles, ramiers, tourterelles, faisans, merles et mauviettes, bécasses, becfigues, ortolans, gélinotte de bois, poules d’eau, sarcelles, canetons sauvages, outardes, râles) ou à poils (lièvres, lapins, daims, faons) et de poissons d’eau douce (ablettes, anguilles, barbeaux, brochets, carpes, chatouilles, écrevisses, goujons, lancerons, perches, tanches, truites, ombres...). De quoi se désoler du manque d’opulence des tables démocratiques, conclut-il, « la Révolution ayant coupé l’appétit à ceux dont elle avait épargné la tête. ».

Pouvoir d'achat en berne, moral, dit-on, dans les chaussettes, les Français termineraient mal l'année 2007 ? Tsss tsss... On a, il est vrai, l'impression qu'une majorité parmi eux se réjouissent avec Sarkozy d'avoir échappé à Royal, tandis que l'inverse aurait pu tout aussi bien arriver. Souhaitons-nous une année 2008 pleine de santé, prospérité, bonheur, paix et bonne chère, si les uns veulent bien aller de pair avec les autres. Joyeuses fêtes à toutes et tous.

20:20 Publié dans Des nuits et des jours... | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, société, lyon, gastronomie, culture, reveillon, sarkozy |

mardi, 25 décembre 2007

Histoire de dame brune...

Le souci commémoratif n'a jamais été aussi commercial que depuis quelques années.Dans les allées climatisées des centres de distribution de la culture, on voit s'amonceler des compilations d'œuvres d'artistes morts ou sur le point de l'être (je pense à Aznavour et Salvador, par exemple).

Bien sûr, tout n'est pas à jeter dans cet effort à l'adresse du bon public de la société de saturation, qui ne sait plus quoi s'entre-offrir durant cette période mièvre de fêtes de Noël. Ces compilations, ça aide, certes... Je me demande ce qu'en aurait pensé Monique Serf, alias Barbara, dont on s'est souvenu, non sans émotion, durant ce mois de novembre, qu'elle nous avait quittés il y a déjà dix années. A première vue, comme ça, je dirais pas grand bien. Son souci d'éviter les plateaux-télé dans lequel le moindre citoyen lambda à présent se précipite tête baissée, au risque de se prendre les pieds dans les fils d'un projo, fut toute sa vie manifeste. Et la dame avait raison. Cela dit, il fallait bien vivre et aimer. Paradoxe du comédien, non des moindres, la scène est un métier public, dont il convient bien sûr honorer les exigences. N'empêche. Brel, son grand copain, dans le coffret-tombeau qui est à lui aussi dédié, déclare :

« et vous ne trouvez pas indécent, en 1967, que des gens soient encore obligés de montrer leur cul ? » Que dirait, à présent, le Grand Jacques ? Siècle de goujats ! Société de masses...

« Je ne peux pas me servir des morts qui ne sont pas les miens », déclare la longue dame brune à Denise Glaser, dans un enregistrement bien ancien de Discorama . Notre enfance, ni plus ni moins. Qui a connu un peu Barbara, de fait, sait qu'il y a un avant-Nantes comme un après Nantes. Comme il y aura par la suite un avant Perlimpimpin et un après- Perlimpimpin. Avec beaucoup de délicatesse, de prudence et de talent, Barbara a su approcher un à un tous les éléments de son drame personnel pour l'envelopper derrière une confidence, dont elle apprit à son public qu'elle devait, cette confidence, devenir peu à peu un art - ou n'être pas : La confidence esthétisée, au risque de simplifier tragiquement celle qu'on se fait entre infirmes, très sérieusement, en se livrant ce qu'on appelle des secrets, au coin d'un trottoir. La confidence sublimée par la note et par l'articulation : écoutez-là, puisque c'est aujourd'hui jour de Noël, ar-ti-cu-ler les mots dents, puis gants, par exemple, dans la chanson pleine de légèreté et de gravité (ou de l'alliance des deux) intitulée Joyeux Noël. Ecoutez-là vous dire, yeux dans les yeux : « la so-li-tu-de... »

« Je ne peux pas me servir des morts qui ne sont pas les miens », déclare la longue dame brune à Denise Glaser, dans un enregistrement bien ancien de Discorama . Notre enfance, ni plus ni moins. Qui a connu un peu Barbara, de fait, sait qu'il y a un avant-Nantes comme un après Nantes. Comme il y aura par la suite un avant Perlimpimpin et un après- Perlimpimpin. Avec beaucoup de délicatesse, de prudence et de talent, Barbara a su approcher un à un tous les éléments de son drame personnel pour l'envelopper derrière une confidence, dont elle apprit à son public qu'elle devait, cette confidence, devenir peu à peu un art - ou n'être pas : La confidence esthétisée, au risque de simplifier tragiquement celle qu'on se fait entre infirmes, très sérieusement, en se livrant ce qu'on appelle des secrets, au coin d'un trottoir. La confidence sublimée par la note et par l'articulation : écoutez-là, puisque c'est aujourd'hui jour de Noël, ar-ti-cu-ler les mots dents, puis gants, par exemple, dans la chanson pleine de légèreté et de gravité (ou de l'alliance des deux) intitulée Joyeux Noël. Ecoutez-là vous dire, yeux dans les yeux : « la so-li-tu-de... »

Née en 1930, Monique Serf était, malgré son métier, quelqu'un de discret, quelqu'un - cela me fait drôle de l'écrire - d'un autre siècle. A sa poursuite, j'ai couru un temps les routes de France et de Hollande, et campé non loin de son piano dans le provisoire du théâtre des Variétés ou de Bobino. Son approche de la scène était empreinte de la conscience du temps qui passe, de la mort qui vient, de l'amour qui illusionne, et de l'art, seul capable de figer l'instant de la mort comme celui de l'amour. Recréer chaque soir, comme si le temps qui passe n'avait plus d'incidences, le même rituel, au geste près, au souffle près. Et, derrière le voile de cette maitrise technique, laisser croître en lui l'émotion du spectateur, comme monte la mayonnaise. J'avais vingt ans, et cela m'épatait :

« La scène est un pouvoir, disait-elle. Mais c'est un faux-pouvoir ».

Toute la loyauté, toute l'honnêteté de Barbara est dans cette deuxième phrase. Voilà ce qu'on ne comprend plus trop, aujourd'hui, mitraillés que nous sommes par de faux-artistes technologiquement assistés : Le grand artiste n'est pas là pour mystifier les autres, ni pour les corrompre ou les manipuler : bien au contraire, son art, tout en même temps qu'il mystifie, démystifie. C'est cela le paradoxe. Tenir en haleine pour libérer l'haleine. Elle chantait la mort, l'enfance, l'amour, pour se libérer de la mort, de l'enfance, de l'amour. Toute la carrière de Barbara fut ainsi un long voyage pour aller d'un point A (parler de soi à soi-même devant les autres) à un point C (parler des autres à soi-même devant soi) en passant par un point B (parler de soi aux autres devant soi-même). J'utilise ces concepts soi, soi-même, autre, qui ne sont qu’approximatifs. Il faudrait d'ailleurs en rajouter un quatrième, inventé pour l'occasion, l'autre-même, auquel elle dédia « sa plus belle histoire d'amour. Question chez elle, non pas de sincérité (Dieu que ce mot est exécrable en matière artistique !), mais de moralité. Question, hélas aussi, d'un autre siècle...

08:35 Publié dans Des nuits et des jours... | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : noël, barbara, société, chanson, variété, culture, consommation |

lundi, 24 décembre 2007

Ginger, Fred, et la nuit de Noël

C'est une émission enregistrée pour être diffusée une nuit de Noël dont l'enregistrement sert de fil conducteur à l'intrigue de l'avant-dernier film de Fédérico Fellini, Ginger et Fred. Tourné en 1985, c'est à dire en pleine montée du berlusconisme, le film est bien sûr une satire aussi méticuleuse que délirante de la télévision privée : Une télévision qui ne se contente déjà plus d'être vulgaire et abrutissante. Déjà, déjà, elle se révèle cynique et dictatoriale. « Géant au pied d'ar gile », certes, à laquelle le vieux Fellini, qu'on sent poindre derrière Marcello Mastroianni, tire un malicieux mais direct bras d'honneur comme à travers les années, en profitant de la panne d'électricité qui interrompt le numéro de claquettes de ses deux personnages. Au fil des séquences de Ginger et Fred, Fellini ne se lasse pas de filmer des écrans de postes en fonction, dans le petit car qui conduit les « artistes », à la réception de l'hôtel, dans la chambre et le restaurant. Au beau milieu des foules, au cœur des conversations, la télévision s'installe et déverse des programmes immondes : matchs de foot où l'on ne voit que des pieds, sitcoms jeux et concours idiots, recettes de cuisine à vomir, variété toc et publicités obscènes.

gile », certes, à laquelle le vieux Fellini, qu'on sent poindre derrière Marcello Mastroianni, tire un malicieux mais direct bras d'honneur comme à travers les années, en profitant de la panne d'électricité qui interrompt le numéro de claquettes de ses deux personnages. Au fil des séquences de Ginger et Fred, Fellini ne se lasse pas de filmer des écrans de postes en fonction, dans le petit car qui conduit les « artistes », à la réception de l'hôtel, dans la chambre et le restaurant. Au beau milieu des foules, au cœur des conversations, la télévision s'installe et déverse des programmes immondes : matchs de foot où l'on ne voit que des pieds, sitcoms jeux et concours idiots, recettes de cuisine à vomir, variété toc et publicités obscènes.

Il y a, dans cet envahissement, quelque chose qui tient de Big Brother : la télé surveille et enferme chacun des personnages à qui elle n'adresse donc pas indûment la parole. En clair, on ne lui échappe pas. En témoigne ce plan étrange dans la chambre d'hôtel (cf photo ci-dessus) où Amélia regarde par la fenêtre en laissant le vide devant la télé allumée. Elle est seule, de dos. Toujours coiffée de son chapeau, comme figée dans une présence étourdie au monde. Le film pourrait devenir un bref instant une fable poignante sur la solitude, particulièrement celle des soirs de Noël. Car n'est-ce pas en ces soirs-là, soirs de réveillon, que la télévision se fait particulièrement ignoble ? Particulièrement obscène, avec ses talk-shows préenregistrés et servis à peine retiédis ? Or, à l'extérieur aussi, Amélia se trouvera cernée, balayée par une lueur orange et le faisceau d'un projecteur inquiétant qui tourne dans la rue et ne cessera plus de tournoyer à l'intérieur de sa chambre, sur le relief de son fauteuil, dans les draps de son lit.

Avec Ginger et Fred, Fellini capte tout le processus de la représentation du Réel qui, de Hollywood à Cinecittà, a fini par se déglinguer complètement et priver petit à petit le monde de l’homme. Avec ce film, il nous plonge tous dans le vide d'un non-sens menaçant, érodant peu à peu le vingtième siècle finissant. Ce qui est frappant, dans la réalité qu'il montre, c'est qu'elle n'est plus qu'un amas de détritus ( gros plans sur les poubelles) où l'on s'appauvrit (interventions des nouveaux-pauvres), où l'on vieillit, tandis qu'en se montrant à la télé, on s'enrichit, on rajeunit. D'où la course à la notoriété, même illusoire, même éphémère, à laquelle même un amiral drapé dans sa dignité ne peut résister. Plateau de télé dans lequel on se doit donc de pénétrer en silence et en file indienne, "comme à l'église" déclare ironiquement un personnage, où un parterre de fidèles massés sur des bancs en toc attend sous les projos sa nourriture d'immanence. Pauvre, pauvre humanité, n'a-t-elle pas eu ce qu'elle méritait, à force d'avoir créé ce tourbillon d'oubli d'elle même ?

Avec Ginger et Fred, Fellini capte tout le processus de la représentation du Réel qui, de Hollywood à Cinecittà, a fini par se déglinguer complètement et priver petit à petit le monde de l’homme. Avec ce film, il nous plonge tous dans le vide d'un non-sens menaçant, érodant peu à peu le vingtième siècle finissant. Ce qui est frappant, dans la réalité qu'il montre, c'est qu'elle n'est plus qu'un amas de détritus ( gros plans sur les poubelles) où l'on s'appauvrit (interventions des nouveaux-pauvres), où l'on vieillit, tandis qu'en se montrant à la télé, on s'enrichit, on rajeunit. D'où la course à la notoriété, même illusoire, même éphémère, à laquelle même un amiral drapé dans sa dignité ne peut résister. Plateau de télé dans lequel on se doit donc de pénétrer en silence et en file indienne, "comme à l'église" déclare ironiquement un personnage, où un parterre de fidèles massés sur des bancs en toc attend sous les projos sa nourriture d'immanence. Pauvre, pauvre humanité, n'a-t-elle pas eu ce qu'elle méritait, à force d'avoir créé ce tourbillon d'oubli d'elle même ?

Avec Ginger et Fred, fable sur ce qu'on peut attendre un soir de Noël de la société libérale - je vous laisse deviner quoi - Fellini filme la défaite de la pensée chère à Finkielkraut, celle qui nivelle en plaçant sur le même plan (celui du divertissement pour infirmes) Marcel Proust et Clark Gable, un amiral et un terroriste, un moine et une danseuse de cabaret. Mais il y a pire : lorsque le couple de danseurs comprend que pour faire le spectacle, la télévision n'a plus besoin d'eux, mais n'a besoin que d'elle-même, on comprend que pour faire le monde, le monde, pareillement, n'a pas besoin de nous, mais seulement de lui-même. La mégastructure a bouffé toute la place. Premier des trois films testaments que filma Fellini avant de nous quitter (il meurt huit ans plus tard, le 31 octobre 1993), Ginger et Fred est une terrible leçon sur la Fabrique de l'Illusion et aussi un constat attristé de la disparition du Réel. Ce soir, c'est Noël. Si vous êtes seul, faites ce que vous voulez : lisez un livre; écrivez une lettre; promenez vous dans les rues; allez à la messe. Mais de grâce, éteignez la télévision!

10:00 Publié dans Des nuits et des jours... | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : fellini, noël, cinéma, ginger et fred, télévision, littérature, société |

samedi, 22 décembre 2007

GRIMPER

Aux amateurs éclairés des pentes lyonnaises et de leurs reliefs dodus et cabossés, ce petit jeu qui ne mange pas de pain : Après avoir lu attentivement chacune de ces quatre descriptions, il s'agit de rendre à chacune des œuvres citées à la fin celle qui lui appartient. Rien à gagner, sinon votre propre considération. Les commentaires sont ouverts. Réponses prochainement.

1. « De petits jardins calés par des planches s’ornent de chaque cotés de stèles, de poteries romaines, de pierres tombales, de statues démantelées. Dans un coin, l’entrée grillée d’un souterrain, sorte de caverne à ours d’où fuse une source. A droite, rivés au-dessus de l’abîme, des cerisiers, des platanes, des frênes, de petits acacias peuplent cette solitude d’une amère fantaisie. A mi chemin, cette allée de fantômes se partage en fourche. Tandis qu’une pente plus douce joue des coudes, zigzague à travers la silve, des plates-formes en terre battue invitent les bons poumons à gravir en ligne droite le sommet. L’infractuosité des murs abrite les plus vénérables débris de la civilisation : des mosaïques, les restes d’une salle de bain romaine, un pan de l’aqueduc construit par Claude, alimenté jadis par les eaux du mont Pilat, un fragment du Forum de Trajan en marbre cannelé, construit en 98, écroulé en 840, « le premier jour d’automne », et dont les débris servirent à la construction de la première église de la colline sainte, cette chapelle de Notre Dame du Bon Conseil qui garda le nom de « Forum Vetus » (…) Ce lieu sacré, un souffle mystérieux le parcourt sans cesse d’effluves spirituels auxquels semble se joindre, au crépuscule, dans la poussière dorée du couvent, la pourpre romaine mélangée aux longues robes blanches des vierges chrétiennes. »

2 . « Un peu plus haut, sur les pentes de la colline, on me voyait passer tout joyeux, pourchassant à coups de pied quelque vieille ferblanterie. Je me croyais toujours un peu en avance. Je faisais l’homme, en tâchant d’imiter la démarche et l’air de mon père. Des apprentis, qui allaient en course par là me donnaient des cigarettes. Par les allées de traboule, on arrivait au cœur du vénérable faubourg, tout plein de bruyante misère et d’odeurs écœurantes. Cela sentait une odeur sans pareille, l’odeur du pays des canuts, la pierre moussue, le vin qui coule, les détritus de fruits, l’urine, le pétrole, le beurre chaud – un seul courant de senteurs mêlés, rue par rue, depuis les Terreaux jusque là-haut, où le plateau rond entouré de ciel comme d’une toile de panorama s’élève si abrupt au-dessus des bas quartiers que toutes les rues semblent finir dans les nuages. Je m’arrêtais aux carrefours. Je flânais délicieusement. Les battants des métiers à tisser claquaient du haut des maisons, jetant sans relâche leur bruit haut et maussade. Les fenêtres, toutes pareilles, sans contrevents ni rideaux, semblaient tailler au canif dans le carton grisâtre des façades. Jacquard, en redingote verdie par les pluies, penchait sa tête de quaker. Dans chaque chantier, des fainéants jouaient aux boules, en vidant des pots de beaujolais et en mangeant des fromages. Et j’arrivais en chantant, soit par l’un de ces passages en escaliers qui, à la Croix-Rousse , servent de contreforts à tout le coteau, soit par l’une de ces rues nouées en cordes aux pieds des maisons comme pour les retenir sur les pentes… En bas, dans la plaine, sous les arcs légers des ponts, le Rhône et la Saône frissonnaient, pareils à de la soie. Vingt églises couleur de suie penchaient comme des visages leurs cadrans jaunes. Elles semblaient mener le lourd convoi d’une armée de pierres, et je voyais, sous leurs clochers, dévaler à perte de vue les fondrières géométriques des toits, d’où montaient une aubépine, une fumée, un air d’accordéon. Des hirondelles tombaient comme des flèches sur la ville bleue. Lyon, mon pays… ».

3. « Il n’avait pas besoin, la gravissant, de relever la tête pour savoir que, presque aussitôt, le passage à allure de coupe-gorge s’élargissait un peu. Il n’éprouvait pas non plus l’envie de tenir la rampe, pour mieux en suivre les capricieux méandres. Il jugeait inutile de regarder le ciel pour le savoir bien là, au-dessus de lui, clouté de rares étoiles, formant entre les murs un ruban de velours. D’avance, il connaissait la route, et qu’au-delà de sa maison, les escaliers se poursuivaient encore, à l’assaut de la colline mystique, puis cessaient brusquement pour faire place au sol pierreux, tout hérissé de pavés ronds. C’était d’abord le pied de la tour métallique, parodie de la Tour Eiffel , popularisée par l’image, avec le reflet écarlate, sanglant, sur les vieilles pierres, de la gigantesque enseigne lumineuse qui lui tisse une robe de feu ; puis, une fois de plus, on tournait à l’angle droit pour, dépassant la célèbre maison de l’Angélique, déboucher enfin sur l’esplanade d Fourvière, devant la basilique… »

4. « De l’autre côté de la rivière, qu’enjambait une frêle passerelle, se dressait un paysage de vertige : entassement d’immeubles efflanqués et superposés, de terrasses et de jardins suspendus dans lesquels ça et là, blanche comme un ossement, émergeait une ruine romaine. Au-dessus des vapeurs vitreuses, les murs, frappés par le soleil, s’éclairaient comme si les derniers rayonnements d’une mer invisible les eussent touchés. (…) La passerelle franchie, mon élan se brisa contre la pente raide d’une ruelle sournoise s’insinuant entre des couvents, des orphelinats, des chapelles, masures à demi ruinées et comme soudées aux flancs de la colline. Courbant l’échine, d’un pas raffermi, je continuai ma course vers la Médecine. A mesure que je m’élevais, sous moi, par delà les tours de la cathédrale et les toits pliants sous leur faix de tuiles romaines, je voyais diminuer la Place des Angoisses, rectangle uni dans le scintillement des fleuves. Au détour du chemin raboteux et tordu, je me heurtai enfin à la perspective de rêve d’un escalier somptueux de cent marches que dominait l’hôpital, bâtiment extravagant de fragilité, surplombant des bâtisses croulantes qu’il semblait menacer d’une chute prochaine, menacé lui-même de pareil écrasement par une basilique énorme, mal plantée au sommet de la colline. »

a. La Gerbe d’or ( Henri Béraud)

b. Montée des Anges (Max-André Dazergues)

c. Place des Angoisses (Jean Reverzy)

d. Sous le signe du Lion ( Tancrède de Visan)[i]

08:25 Publié dans Bouffez du Lyon | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : lyon, littérature, solko, reverzy, béraud |

vendredi, 21 décembre 2007

DELACROIX

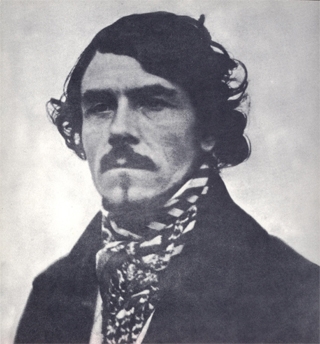

Non loin de l’église Saint-Sulpice et de sa Chapelle des Anges, par lui décoré, au cœur du Saint-Germain le plus historique de Paris, sur la place Furstenberg, Eugène Delacroix vint passer le crépuscule de son existence dans une retraite ascétique.

Non loin de l’église Saint-Sulpice et de sa Chapelle des Anges, par lui décoré, au cœur du Saint-Germain le plus historique de Paris, sur la place Furstenberg, Eugène Delacroix vint passer le crépuscule de son existence dans une retraite ascétique.

C'est là qu'il mourut, le 13 août 1863. Ce nom de Furstenberg, quelque chose de désuet et d'aromatique s'en dégage, quelque chose de très romantique, en un mot. Le cardinal Egon de Furstenberg, parce qu'il avait, en 1691, magnifiquement restauré et agrandi le vieux palais abbatial qui datait du XVIème siècle, offrit donc son nom à cette place que Delacroix, en venant y mourir, acheva de rendre célèbre dans le monde entier. Jenny Le Guillou, une vieille domestique, sa Françoise à lui, y veilla seule, et jusqu’au bout, son grand homme...

Dans son testament, Eugène Delacroix exigea qu'une vente aux enchères dispersât les trésors amassés. Quelle semaine ce fut, à l'Hôtel-Drouot, cette semaine de 1864, qui vit l'adjudication de milliers d'études et d'ébauches !

On le donna comme fils de Talleyrand. Il aura été le plus littéraire des peintres français, ami de Stendhal, phare de Baudelaire : c'est pourquoi sur le verso du billet de Lucien Fontanarosa qui le représente devant sa maison, il tient une longue plume, comme pour prolonger la rédaction de son Journal entrepris un jour de septembre 1822 (« je serai donc vrai, je l'espère ») et suspendu un autre de juin 1863 (« le premier mérite d'un tableau est d'être une fête pour l'œil »).

Un tableau : Comme Jéricho, comme Léonard de Vinci, comme Botticelli, Delacroix, c'est - hélas est-on tenté de dire - d'abord un tableau. Un tableau évidemment pas unique, mais si notoire, véritable icone, qu'on ne voit que lui sur le recto du billet : cette aussi terrible qu'allégorique Liberté, guidant le Peuple. Deux mètres soixante sur trois mètres vingt-cinq, pour célébrer la plus fameuse des Trois Glorieuses : Louis-Philippe (Philippe, comme disait avec mépris Chateaubriand), s'empressa de l'acheter pour 3000 francs au salon de 1831. Bel achat, grâce auquel il confisquait l'idéal révolutionnaire dont les Journées de Juillet avaient ressuscité l'arôme sur la Capitale : exposée au musée royal (alors musée contemporain) l'œuvre fut bien vite mise en réserve, de peur d'encourager le peuple à la révolte. Longtemps, la Liberté aux seins nus resta à l'écart, elle fut même plusieurs fois récupérée par le peintre lui-même qui veillait de loin à son sort, avant d'intégrer définitivement, en 1849, le musée du Luxembourg.

La Liberté, c'est une fille du peuple, comme on aimait à se les figurer durant la Restauration, une fière logeuse de la zone. Elle va, toute dépoitraillée, débraillée, pieds nus, elle s'arrache à la barricade, guidant de son drapeau et de son fusil un gamin de Paris qui n'est pas encore Gavroche ; Hugo n’est pas loin, qui l’a déjà repéré.

C'est la première fois que le drapeau tricolore, symbole de la réunion entre tous les Français, est aussi brillamment mis en valeur.

Du tableau, le billet ne retient que ce motif, la femme, l'enfant et le drapeau. Il escamote le monceau de cadavres du premier plan, les tours de Notre Dame au loin, la fumée des mitrailles, et le monsieur en haut de forme, dont on a dit qu'il pourrait être le peintre lui-même.

Toute la toile est parcourue, c'est vrai, d'un souffle et d'un élan grandiose, d'un frisson glorieux. Et pourtant, le billet de 1978 porte en son dessin quelque chose de plus nostalgique, de plus académique aussi, de plus figé. Cela vient-il de la moue pincée qu'on devine sur les lèvres de Delacroix, ou par cette plume d'oie d'un autre siècle, vers nous tendue ? Grave, cette moue de Delacroix, devant les branches automnales des arbres de la place Furstenberg, à Saint-Germain des Prés... des machines... des robots... des appareils.... des pubs et des tubes.... Vers quoi, cette Liberté debout, les seins à l'air, le bras levé, vers quoi aura-t-elle in fine, sinon vers le Commerce-Roi, guidé les peuples ? Vers quelle déflation ? Quelle déflagration ? Ce frêle carré de papier, ilot, plus que jamais, de solitude et de rêverie pour le romantisme et l'ascèse d'un peintre qui aima la Beauté.

Toute la toile est parcourue, c'est vrai, d'un souffle et d'un élan grandiose, d'un frisson glorieux. Et pourtant, le billet de 1978 porte en son dessin quelque chose de plus nostalgique, de plus académique aussi, de plus figé. Cela vient-il de la moue pincée qu'on devine sur les lèvres de Delacroix, ou par cette plume d'oie d'un autre siècle, vers nous tendue ? Grave, cette moue de Delacroix, devant les branches automnales des arbres de la place Furstenberg, à Saint-Germain des Prés... des machines... des robots... des appareils.... des pubs et des tubes.... Vers quoi, cette Liberté debout, les seins à l'air, le bras levé, vers quoi aura-t-elle in fine, sinon vers le Commerce-Roi, guidé les peuples ? Vers quelle déflation ? Quelle déflagration ? Ce frêle carré de papier, ilot, plus que jamais, de solitude et de rêverie pour le romantisme et l'ascèse d'un peintre qui aima la Beauté.

Suivre le lien : La chapelle des Anges, peinte par Delacroix, à Saint-Sulpice...

10:55 Publié dans Les Anciens Francs | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cent francs delacroix, place furstenberg, billets français, la liberté guidant le peuple |

lundi, 17 décembre 2007

Empire Français

En 1939, la Banque de France propose à Clément Serveau, sur le thème de l'Empire Français, la création d'une nouvelle coupure de 5000 francs : il s'agissait de représenter une allégorie de la France, autour de laquelle se grouperaient des types ethniques de ses principaux territoires étrangers.

Sur le recto du billet, que découpe l'horizon rectiligne, l'artiste a déposé un savant dosage bleu et blanc. La Mère Patrie, vêtue aux couleurs de la Méditerranée la plus limpide, vous regarde avec une souveraine et presque christique solennité, entre un paysage de la côte basque et un panorama du port de Rabat. Au verso, sur un fond de fleurs françaises et exotiques, un enfant noir, d’épaisses lèvres rouges, des cheveux crépus, un nez aplati ; de même que, sur de plus anciennes vignettes, le prolétaire portait tous les stigmates de sa classe jusque dans le portefeuilles des nantis et des riches, ainsi sur celle-ci, l'indigène noir amène tous les stigmates de sa race dans celui des habitants de la métropole. Dépaysement garanti : Les "colonies", comme on disait alors !

Côte à côte, non loin de lui, ses deux frères en provenance des autres versants de l'Empire. La mère Patrie veille sur eux-tous, puisque la République est alors un Empire, le second du monde ! On rappelait curieusement au citoyen de la Métropole occupée que l'espace colonial français s'étendait sur 12 347 000 km² terrestres, soit environ 8,6% des terres émergées. La rose, la jeune, la sobre, la sérieuse, la vaillante mère Patrie, devant un faisceau de drapeaux multicolores... Placée en équilibre au centre exact du billet (le nez juste à l'endroit où on le plie en deux), avec son col blanc croisé, son cou droit, sa sobre chevelure de jeune fille catholique devenue laïque mais toujours emplie des meilleurs sentiments à l'égard de ses prochains. La mère Patrie les embrasse tous, ses enfants de l'Union Française, autre nom donné à ce billet.

Le repérage à l'identique de la figure centrale, sur l'une et l'autre face du billet est particulièrement réussi et valut à la Banque de France d'élogieuses appréciations des imprimeurs et instituts d'émission étrangers. On commença l'impression de ce billet de Clément Serveau (1886-1972) à Paris, en mars 1942, en pleine Occupation. Il ne fut mis en circulation que le 5 juin 1945. Mais trois ans plus tard, le 29 janvier 1948, il fut brusquement retiré de la circulation sur décision de M. Schuman, président du Conseil, afin de mettre définitivement fin au marché noir. Chaque foyer dut rendre l es billets en sa possession, toute transaction de ce billet devenant brusquement passible de 6 mois à 5 ans d'emprisonnement ou de 100 à 100.000 d'amende. Sur la photo ci-contre, on voit la foule parisienne se pressant devant le siège parisien de la Banque de France afin de se mettre en règles sans tarder. Les plus pessimistes durent, ce jour-là, se souvenir de l'échange de tous les billets français de juin 45.

es billets en sa possession, toute transaction de ce billet devenant brusquement passible de 6 mois à 5 ans d'emprisonnement ou de 100 à 100.000 d'amende. Sur la photo ci-contre, on voit la foule parisienne se pressant devant le siège parisien de la Banque de France afin de se mettre en règles sans tarder. Les plus pessimistes durent, ce jour-là, se souvenir de l'échange de tous les billets français de juin 45.

Un tableau, publié par Le Monde quelques semaines plus tard indique que les agriculteurs furent, bien avant les rentiers et les industriels, les principaux déposants. L'opération fut couteuse pour l'Etat (estimée à 1 milliard et demi). Sans doute fut-elle une sorte de prélude symbolique à la décolonisation en cours, à laquelle la Quatrième République naissante n'allait pas résister : Est-ce un hasard ? A Delhi, le même jour, on tirait trois coups de revolver sur Gandhi, alors qu'il se rendait à la prière. L'histoire était en marche et le temps des empires en train de passer.

08:05 Publié dans Les Anciens Francs | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, numismatique, argent, société, billets français, colonialisme |

dimanche, 16 décembre 2007

Des porcelets à l'épreuve des hommes

Premiers porcelets transgéniques obtenus par clonage : un article pour fond de tiroir

Dans un communiqué de presse daté du 11 avril 2001, la société britannique PPL Therapeutics (à l'origine de la brebis clonée Dolly) annonce le clonage des premiers porcelets transgéniques. Objectif de cette première mondiale : ouvrir la voie à la création d'organes destinés à être greffés sur l'homme. Une création à la chaîne qui supprimerait les mois d'attente de cœurs, foies, reins... couramment observés aujourd'hui.

Si des cochons ont déjà été clonés l'année dernière, la nouveauté réside ici dans le fait que les cinq porcelets reproduits sont tous porteurs d'un marqueur génétique étranger qui a été introduit artificiellement dans leur ADN. PPL Therapeutics espère ainsi créer des animaux doté d'un patrimoine génétique "humanisé" dont les organes ne provoqueraient plus chez l'homme les réactions de rejets interdisant aujourd'hui leur utilisation

Si on n'en est pas encore là, PPL Therapeutics estime que cette première « démontre la faisabilité d'un tel projet aux potentialités considérables" (...) Les cochons sont l'espèce préférée pour les xénotransplantations »*.

Espèces préférées, peut-être, mais ceci n'est pas sans soulever de nouvelles inquiétudes : et si ces greffons humanisés étaient porteurs de virus, inoffensifs chez les porcins mais pas chez l'homme?**. Décidément, les Anglais sont toujours à la pointe...

En tous cas, et selon PPL Therapeutics, les essais cliniques de greffe d'organes de porc transgénique sur l'homme pourraient démarrer d'ici 4 à 5 ans. Un marché juteux qui pourrait se chiffrer à quelque 5 milliards de dollars, uniquement pour les organes entiers. Ceci expliquant certainement cela...

Xénogreffes de porcs, une panacée ? Signalons que d'autres méthodes sont aussi aujourd'hui envisagées. L'espoir de maîtriser la culture de cellules souches humaines en laboratoire offre par exemple une solution de choix, pouvant mener à terme à la production d'organes exempts de tout problème...

* Greffe d'organes d'une espèce à une autre. Soulignons que des valves de cœur de porc sont déjà utilisées chez l'homme depuis près de 30 ans et que près de 24 tissus conjonctifs (peau, os) d'origine porcine ou bovine sont couramment employés en médecine humaine.

** Une équipe américaine a récemment démontré qu'il était possible d'infecter des cellules humaines cultivées en laboratoire avec des rétrovirus naturellement présents chez les porcs.

13:30 Publié dans Des nuits et des jours... | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : science, technique, société, cochons, didier |

samedi, 08 décembre 2007

Fête des Lumières

8/12/2007 : « -Ce que j'aime à voir dans une ville, ce sont les habitants », écrivait Stendhal. Il ne serait pas déçu, s'il venait à Lyon ce week-end ! Ce week-end, sortez par les rues. Quelle que soit la beauté du spectacle, ne regardez pas les Lumières. Regardez ceux qui regardent les lumières. Regardez-les bien. Comme Stendhal, intéressez-vous à l'homme lui-même. Pas à ce qu'il produit.

Observez-le : Il marche, en foule compacte, dans l'obscurité des rues. Ses yeux glissent d'une façade illuminée à une autre enluminée. Ses yeux... jamais repus, Ses yeux, comme lui, ne font plus que marcher. Là est toute leur fête. Leur seule fête. Inquiétant silence : Il ne font que regarder. Et tandis que ses yeux regardent, que dit l'homme ? Que pense l'homme ? Rien. Ou pas grand chose. Il pense qu'il est sidéré. Il l'est, de fait. Etrangeté, partout. Etrangeté, puisque passivité. Où donc est passée la fête, se dit-on ! Ceux qui la "font" ne sont pas là, en effet. Plus là. Sur place, ls n'ont laissé que du matériel technologique. Faisceaux géométriques qui s'élancent en boucles programmées, à l'assaut des façades et des regards, s'emparent un bref instant de tout l'espace, laissant à l'homme l'obscurité de sa morne déambulation, aussi passive qu'absurde. Sa déambulation derrière ses deux yeux.

Depuis les quelques années qu'elle existe, la Fête des Lumières me fait ainsi penser à un scénario de Beckett. On joue bientôt le Dépeupleur au théâtre des Célestins. Ce peuple qui déambule dans un cylindre, et dont la seule ambition est d'atteindre le sommet provisoire d'une échelle, n'est-ce pas bien ça, ce que font ces passants obscurs qu'émerveille - peut-on le croire franchement ? - le spectacle infiniment monotone de lumières technologiques qui tourbillonnent en boucle devant leurs nez tendus vers le ciel vide. Ainsi cette fête récente a-t-elle spectaculairement dépeuplé les rues de Lyon, se substituant non sans un implacable terrorisme à la fête commerciale, politique ou religieuse dont Tancrède de Visan, Joannin et Grancher, écrivains lyonnais, avaient dressé jadis le tableau dans leurs romans respectifs.

08:30 Publié dans Bouffez du Lyon | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : fête des lumières, illuminations, 8décembre |

mardi, 04 décembre 2007

Ségolène et son histoire d'amour....

Non ... Après s'être prise pour la Madone en personne, l'ex-candidate du Parti socialiste, qui ne sait parler que d'elle-même et de son avenir, ose à présent se prendre pour Barbara ! Jusqu'où ira-t-elle dans la sale récup' ? Je ne peux même pas dire que cela m'étonne, tant l'ego surdimensionné de cette femme ridicule laisse songeur. Quelle époque vulgaire! L'ère des coucous et des vautours, l'ère des faux-monnayeurs et des imposteurs de tout poil... Qu'en penserait Barbara, la longue et belle dame brune, la véritable Barbara, Monique Serf de son état, et auteur originale de Ma plus belle histoire d'amour ? que j'ai tant écoutée, qui m'a tant fait rêver, de ville en ville et de scène en scène, celle à qui je dois tant ? Celle qui, lorsqu'elle vous regardait dans les yeux, et malgré sa tristesse, déjà, d'être empêtrée dans le show-business, et dans une sale époque, et dans une humanité qu'elle invitait à aimer tout en sachant qu'elle ne valait pas grand chose, celle qui savait pourtant vous communiquer force, tendresse et dignité... Oserais-je dire Foi ? Ce n'est pas le cas, hélas, de la pilleuse et de la piteuse qui reprend aujourd'hui un titre qui ne lui appartient pas en espérant usurper une légitimité médiatique pour la prochaine présidentielle. Cette femme, qui ment comme elle respire, prétend dans Le Monde daté d'aujourd'hui ne pas s'être rendu compte qu'elle donnait à son livre le titre d'une chanson de Barbara. Son service de marketting ira-t-il jusqu'à prétendre aussi que c'est un hasard, s'il sort aujourd'hui, jour de la sainte Barbara ? Jusqu'à quel point prendra-t-elle les gens pour des idiots ?

... Après s'être prise pour la Madone en personne, l'ex-candidate du Parti socialiste, qui ne sait parler que d'elle-même et de son avenir, ose à présent se prendre pour Barbara ! Jusqu'où ira-t-elle dans la sale récup' ? Je ne peux même pas dire que cela m'étonne, tant l'ego surdimensionné de cette femme ridicule laisse songeur. Quelle époque vulgaire! L'ère des coucous et des vautours, l'ère des faux-monnayeurs et des imposteurs de tout poil... Qu'en penserait Barbara, la longue et belle dame brune, la véritable Barbara, Monique Serf de son état, et auteur originale de Ma plus belle histoire d'amour ? que j'ai tant écoutée, qui m'a tant fait rêver, de ville en ville et de scène en scène, celle à qui je dois tant ? Celle qui, lorsqu'elle vous regardait dans les yeux, et malgré sa tristesse, déjà, d'être empêtrée dans le show-business, et dans une sale époque, et dans une humanité qu'elle invitait à aimer tout en sachant qu'elle ne valait pas grand chose, celle qui savait pourtant vous communiquer force, tendresse et dignité... Oserais-je dire Foi ? Ce n'est pas le cas, hélas, de la pilleuse et de la piteuse qui reprend aujourd'hui un titre qui ne lui appartient pas en espérant usurper une légitimité médiatique pour la prochaine présidentielle. Cette femme, qui ment comme elle respire, prétend dans Le Monde daté d'aujourd'hui ne pas s'être rendu compte qu'elle donnait à son livre le titre d'une chanson de Barbara. Son service de marketting ira-t-il jusqu'à prétendre aussi que c'est un hasard, s'il sort aujourd'hui, jour de la sainte Barbara ? Jusqu'à quel point prendra-t-elle les gens pour des idiots ?

Le fait de piquer ce titre est d'ailleurs un aveu : A quel nègre doit-on le reste du bouquin ? A l'heure où les nains, pour se faire une dimension, pillent ainsi, sans vergogne, les grands, la question de Kant se pose à nouveau, et devrait, par nous tous, être posée à cette gauche dérisoire, falsificatrice et immonde : Que pouvons-nous espérer ?

07:25 Publié dans Des nuits et des jours... | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ps, ségolène royal, politique, barbara, royal, socialisme |