vendredi, 14 juillet 2017

Ce que je verrai à Moscou

« Salut aux ouvriers de l'Ouest ! »

Telle est la première phrase qu'Henri Béraud remarqua en 1925 à son arrivée en Russie soviétique,(1) par ce qu'on appelait alors le train rouge, à savoir le transsibérien. Le fleuve a coulé depuis, comme le souligne avec humour Poutine dans les quatre heures de conversation avec Olivier Stones diffusées récemment.

En 1925, on mettait déjà deux jours pour atteindre la capitale lettone (« encore un changement de monnaie », note Béraud, en relevant que « tous ces pays pauvres font sonner des pièces d‘argent qu’il nous faut bel et bien acheter au prix du dollar » Puis il rajoute : « il est probable que les financiers ont une explication sans réplique »).

Après avoir passé le lendemain « les portes de l’énigme » (la frontière russe), on traversait durant dix heures une forêt « de mélèzes et de bouleaux » pour arriver, « au matin au deuxième jour » en gare de Moscou. Dimanche prochain, assurément, tout sera plus rapide. En quelques heures, je devrais, si Dieu le permet, passer de l’aéroport Saint Exupéry à celui de Domodedovo.

À peine arrivé à Moscou, « dans son impatience à se mêler à la vie populaire », le journaliste lyonnais se jette dans un tramway. Le silence qui y règne l’impressionne. A train lent, sous un soleil de plomb, il regagne son hôtel, le Bolchaïa Moskowshaïa place Voskressenkaia, « un ancien hôtel de premier ordre que le Gouvernement vient de rouvrir pour le service des étrangers ». Pouvait-on rêver mieux ? écrit-il ironiquement…

Impossible, à présent, de songer au tramway moscovite sans que l’ombre surnaturelle de Boulgakov ne se penche derrière mon épaule. Ce dernier, paraît-il, n’aimait pas les tramways à cause du crissement de leurs freins sous ses fenêtres, juste à côté de son appartement : Ils sont « bondés, étouffent les gens, serrés sur les rails. Les gens sont suspendus sur les ailes et les marchepieds, comme des lapins ». Celui qui décapite Berlioz, au début du Maître et Marguerite, n’aurait jamais existé, en tout cas, aucune ligne ne fut jamais installée sur la rue Bronnaïa ni au tournant du passage Ermolaïevski, là où vola en éclat au chapire 3 du célèbre roman la tête coupée de Berlioz. J’irai sans doute humer l’air de l’Étang des Patriarches et visiter l’appartement fantastique de Boulgakov, même si le côté Harry Potter que prend dorénavant l’engouement autour de cet écrivain m’agace pas qu’un peu. Nul besoin de dresser un culte aux grands écrivains. Les lire et les aimer suffit.

Avec moi, j’emporterai le Maître et Marguerite ainsi que Ce que j’ai vu à Moscou de Béraud. Mais le Moscou des années 20/30, celui de l’Ouvrier et la kolkhozienne ne m’intéresse que modérément. Celui de la conquête spatiale, qui s’ensuivit, guère plus. A tel point que j'en suis encore à me demander ce que nous sommes allés faire, fichtre, sur la lune... Je ne snoberai ni le Kremlin ni la galerie Tretiakov, bien sûr. De pures merveilles y sont logées. Mais le Moscou qui me motive le plus n’est pas non plus celui des tsars. Celui que je cherche c’est celui des Vieux croyants. Dans ma besace, donc, je glisserai en dernier (pour qu’il s’y trouve en premier) les Récits d’un pèlerin russe, écrit par un anonyme, et sa petite prière du cœur.

Ce que je verrai à Moscou, je ne le sais pas encore…

Vassili Sourikov La Boyarine Morozova, qui représente le moment culminant de la persécution des vieux-croyants

(1) Henri Béraud, Ce que j'ai vu à Moscou, Ed. de France, 1925

(2) Boulgakov, Le Maître et Marguerite, 1932,

(3) Récis d'un pélerin russe, Albin Michel

16:27 Publié dans Des nuits et des jours... | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : henri beraud, ce que j'ai vu à moscou, poutine, olivier stones, boulgakov, l’ouvrier et la kolkhozienne, galerie tretiakov, récits d’un pèlerin russe, vassili sourikov |

samedi, 12 juillet 2014

C'était là

Le Quatorze Juillet approche. Cette année encore, se déroulera la grande parade du pingouin à lunettes sur les Champs. Sûr que les commentateurs gloseront sur le changement de monture du spécimen actuel, qui sera exposé dans sa voiture officielle d’apparat. Ils n’auront sans doute pas grand-chose à dire de plus de lui, tant la dégénérescence de l’espèce présidentielle s’accélère hélas, de mandat en mandat, au fur et à mesure que fond la banquise. Y-a-t-il un lien avec l’organisation moléculaire de leurs neurones ? On ne sait. On espère qu’il y aura dans la foule des spectateurs-électeurs quelques véhéments quolibets. Pas certain non plus, tant le panache de l’esprit fondeur se raréfie dans ces troupeaux là, aussi. En cette année 2014, la mode est plutôt au selfie, instantané aussi peu glorieux qu'illusoire, et le goût pour la critique s’est métamorphosé en émoi narcissique, la libre parole en citoyenneté de masse, sous l’effet conjugué d’une police de la pensée bien orchestrée par les medias, d’une certaine fatuité collective, et peut-être aussi d’une véritable lassitude. Le pays vieillit, au point d’oublier ce qu’il célèbre ce jour-là, à l’occasion d’un jour férié qui s’alanguit aussi mollement qu’une simple journée de RTT.

Nos rites républicains sont délavées comme une chemise trop souvent passée par la lessiveuse de la langue de bois et du révisionnisme de la propagande, voilà pourquoi ceux qui cherchent à les sacraliser ont l’air si ridicules, si insincères, si vains, si distordus et si faux. Plus rien ne les relie authentiquement à l’événement qu’ils prétendent célébrer, que du virtuel et de la rhétorique. Et c’est d’autant plus frappant dans le testicule gauche du mensonge républicain, qui pendouille lamentablement au pouvoir tout en prétendant l’incarner : La gauche, enterrée depuis longtemps sur le mode du grotesque par un tonton flingueur au romantisme pervers, n’a plus à offrir que sa caricature spectrale au public gavé de slogans de ses électeurs, aussi sale à regarder qu’une vieille prostituée qui aurait trop longtemps collaboré à de basses manœuvres.

Dans l’épilogue de son Quatorze Juillet, Henri Béraud se gaussait de « ceux qui vont attendre l’autobus en lisant leur journal au lieu du refuge où se trouvait le pont-levis de l’Avancée, abattu à coup de haches par le charron Louis Tournay sous les balles des Suisses », de « ceux qui boivent leur apéritif à la terrasse du café Henri IV sur un fossé à cet endroit où le billet de capitulation fut pris dans le vide d’un sabre par Maillard fils, clerc de la Bastille… » Et l'écrivain concluait, sur le ton narquois du poilu qui raille l’Arrière : « Parisien rieur, avocat, marchand, scribe, commis, rentier, ouvrier, si seulement tu te rappelles les images de ta petite Histoire de France cartonnée, et si ce soir tu lèves les yeux vers les ombres mouvantes et enflammées du ciel, tu pourras entrevoir de hauts murs, de noirs créneaux. C’était là »

Dépossédé de son Histoire, soumis aux aléas la zone et aux diktats fluctuants des marchands, oublieux de sa religion, de sa langue, de son territoire et de sa monnaie, le pays tangue comme un navire à la dérive. Et l'on se demande : Comment son prétendu capitaine, assisté de son escouade d'ambitieux moussaillons, qui n'a d'autre tactique que celle du compromis et d'autre culture que celle de l'ENA, trouverait-il encore sous ses étroites épaules le souffle pour le dire, ce C'était là ?

Lallemand, Bastille (détail)

09:58 Publié dans Aventures post-mortem de la langue française, Les Anciens Francs | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, henri béraud, quatorze juillet, bastille, champs-élysées, défilé, politique, république, président, spectacle, lunettes de hollande, françois mitterrand, louis tournay |

vendredi, 13 décembre 2013

Le Destin de Pierre

De 1912 à 1914, Henri Béraud a écrit plusieurs histoires de rencontres nocturnes avec des revenants, dispersés dans ses trois premiers recueils de nouvelles dits « lyonnais ». Cette familiarité avec les morts, principalement ceux de 48, lui sert de marqueur historique pour exprimer avec humour une certaine mélancolie devant le basculement du monde. Il y épingle la dilution du sentiment républicain, le triomphe de la censure bourgeoise, la duplicité de goût des honnêtes gens, la grossièreté des objets culturels offerts au peuple. Dans la nouvelle que voilà, qu’on peut trouver dans le Voyage autour du cheval de Bronze, il est question d’une rencontre avec l’illustre Pierre Dupont. Une histoire de statue, où le Festin de Pierre devient le Destin de Pierre...

LE DESTIN DE PIERRE

J’adore les histoires de revenants. C’est ma grand-mère qui en est la cause. La bonne vieille se plaisait le soir à raconter des légendes d’outre-tombe qui lui faisaient à elle-même, dans le silence de ses appartements, une peur horrible. Car elle croyait à ses histoires. Elle décrivait les fantômes avec le talent précis d’un petit peintre de l’Ecole Hollandaise, si bien que les apparitions, lutins feux-follets, ombres et sylphes me furent familières de bonne heure. Je rencontrerais le Spectre du Commandeur que non seulement je lui serrerais la main, mais que je taperais sur son ventre de pierre, cadette ambulante dont un vrai gone ne saurait s’émouvoir. Si ce fanfaron libertin de Juan avait connu ma grand-mère, il ne serait pas tombé roide en voyant « par la rampe invisible d’un songe » descendre la Statue, et le souper aux flambeaux qu’il avait commandé n’eût pas été perdu.

Donc j’aime les revenants, et ils me le rendent bien. Je ne puis me promener la nuit, dans les rues de Lyon, sans faire quelque rencontre fantastique. Nous causons en nous promenant comme des amis. Ma femme me demande pourquoi je rentre si tard : et elle se refuse à croire que je me suis laissé attarder par des morts. C’est cependant la vérité.

Pour ceux qui n’ont pas la frousse, causer avec un revenant est aisé ; Le difficile est de l’approcher. Il faut vous dire que la circulation des fantômes est interdite dans le département du Rhône, et, comme Saint-Pierre est un homme pareil à M… , ne voulant pas « d’histoires », il n’aime pas que ses pensionnaires rentrent le matin avec des contraventions.

Je le sais et cela m’aide à lier conversation avec ces noctambules flottants. Pas plus tard qu’avant-hier, j’ai fait la rencontre, rue de l’Annonciade, d’un Lyonnais que vous connaissez bien. Il avait une belle tête de Jésus pauvre, avec des yeux très bons, une redingote à larges pans et une cravate noire, comme en portaient les hommes de 48. C’est Pierre Dupont. Il pleuvait, et lui marchait, le dos sous l’averse en chantonnant. Je m’approchai et me fit connaître.

-Ah ! me dit-il, le père Baudin m’a parlé de vous. Il est occupé à refaire les dorures de la harpe de sainte-Cécile. Il a un mauvais caractère, mais ses calembours amusent profondément Saint-Giovan qui, bien qu’artiste, possède une âme pleine de candeur.

-Dites lui que son tableau Les Pivoines est en bonne place au Musée. Mais pourrais-je savoir ce qui nous vaut l’honneur… le plaisir…

- Je suis revenu en ce monde par curiosité. Les derniers arrivés là-haut nous ont dit qu’en dépit des concours, campagnes et encouragements de toute sorte, la chanson était morte chez nous.

- Hélas !

- Je sors d’un music-hall, comme ont dit aujourd’hui. Mes collègues élus n’ont pas exagéré. Est-il possible que la Fantaisie se soit brisé les ailes et noyé le cœur au point de chanter dans les corps de garde ? Ce que j’ai, ce soir entendu de goujates bêtises, de mornes crudités, de tristes ordures est inimaginable. Vous me voyez étonné.

- Et cela ne fait que grandir.

-Pauvres enfants ! Au moment où j’entrai dans ce lieu de luxe et de lumière, il y avait sur la scène une espèce de doux imbécile, vêtu de toiles à matelas, qui toussait un couplet insane suivi d’un refrain cent fois plus stupide. Et la foule écoutait et applaudissait. Puis des femmes et des hommes se sont succédé, susurrant et braillant à tour d e rôle des histories d’alcôve – et de quelle manière, ô Cupidon ! soulignant, des gestes cyniques, des allusions énormes, régalant la canaille altérée de salacités. Est-il possible qu’on permette de telles choses ?

- Cela est. Et je ne suis pas sûr qu’on ne les encourage pas. Les personnes qui combattent l’obscénité ne perdent point leur temps au café-concert. Ils sont occupés à faire condamner des écrivains, à chasser Mme Isadora Duncan, à vilipender Nijinsky, à poursuivre Willette, Willette l’admirable et troublant Willette, que tout et jusqu’à son nom appartient à ce génie de la pretintaille, de l’amour et des ris qui se nommait Watteau ! Les honnêtes gens cousent des caleçons pour des statues, mais ils tolèrent le beuglant, le vaudeville et le nu académique à trente centimes le fascicule. Ils dénoncent Charles-Henry Risch et vont prendre ses œuvres aux vitrines des libraires, fleurs rares parmi le fumier des Physiologies du Fouet et des Flagellations au XVIIIème siècle. C’est cela qu’on appelle être vertueux.

- Ah me dit le bon Pierre, je ne savais pas que le monde fût devenu si laid. Jadis, quand je chantais les Bœufs après boire, dans les jardins d’une guinguette, les gens du peuple étaient contents. Ils crachaient dans leurs mains et retroussaient leurs manches pour mieux écouter. Un jour, à Paris, en 1855, j’étais en voiture avec une jolie lorette qui était la maîtresse d’un ambassadeur de mes amis…

- Hum !

- Qu’avez-vous dit ?

- C’est l’ambassadeur quine passe pas !

- Mettons un commis d’ambassade. Nous arrivons au Jardin Turc, qui se trouvait boulevard du Temple. Nous bûmes de la limonade et, au bout d’un moment, nous vîmes sur la scène un beau ténor, avec des cheveux en coup de vent et un gilet de satin, pareil à ceux de M. Desnoyers. Il chanta une chanson qui parlait de fleurs, de beaux arbres et de papillons.

- Comme c’est beau me dit la dame.

- Cela s’appelle les Sapins, répondis-je, et c’est de moi.

Elle m’embrassa devant tout le monde, on me reconnut et des gens me firent la fête. A votre sale époque, il eût fallu que la chanson parlât de sommiers, de petites bretonnes et de cabanes bambou pour que la grisette applaudisse.

-Il n’y a plus de grisettes. La dernière était M. François Coppée. Il n’y a même plus de lorettes, et je ne sais pas s’il y a encore des femmes d’esprit. Ce qui plait le mieux aux personnes du sexe, ce sont le valses de barrière, rythmées à coups de chaussons, les « chaloupées » que dégoisent d’un air crapuleux des ténorinos en casquettes et cravates rouges ou des divettes en tablier à petites poches. Les temps sont changés.

-Oui, bien changés. Dites à Xavier Privas que, vivant, j’aurais voté pour lui, quand on le nomma Prince des Chansonniers

- Il m’a dit lui-même qu’il eût voté pour vous si vous aviez été de ce monde.

- C’est un bon Lyonnais.

- Oui.

La pluie cessa de tomber. Le ciel nocturne se constellait, et, dans le jardin des Chartreux, l’herbe mouillée faisait courir une odeur de printemps, fraîche et puissante, qui me transportait loin de la ville. Et quand je me tournai vers mon compagnon, pensant lui tirer quelques paroles concernant ces effluves de la glèbe, cette sueur de la terre qu’il avait si mâlement célébrée, je ne vis plus que le buste en bronze du chansonnier, luisant sous l’eau du ciel, dans l’aube claire d’une matinée de juin. C’est toujours ainsi que finissent les histoires !

Henry Béraud, Voyage autour du Cheval de Bronze, 1912, Tardieu éditeur

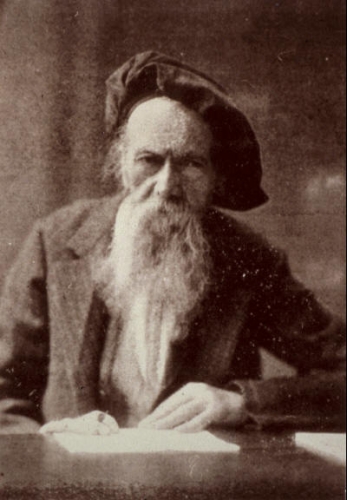

buste de Pierre Dupont

09:48 Publié dans Des nouvelles et des romans | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature, don juan, le festin de pierre, pierre dupont, henri béraud, lyon, humour, revenant, nouvelles, willette, xavier privas |

dimanche, 05 février 2012

Ciel de suie

On a souvent comparé Lyon à une ville du Sud, vantant sa lumière et sa pierre gallo-romaine. Mais c'est trop vite céder aux charmes trompeurs de l'été. L'hiver, Lyon retrouve sa lumière native et sa nature véritable, quand sous le sortilège de son dieu qui lui vint un jour d'Irlande ou des brumes de Norvège, elle se met à ressembler à Bruges ou Dublin, sous la robe incontestable d'une fille du Nord.

De là vient cette passion froide et cette fidélité extrême qui sommeille au fond du tempérament lyonnais, si l'on en croit toute la littérature écrite en ce pays-là. Tempérament que nul n'a mieux exprimé qu'Henri Béraud dans son roman Ciel de Suie.

06:27 Publié dans La table de Claude | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : henri béraud, littérature, lyon, lug, italie, irlande |

dimanche, 13 novembre 2011

L'initiation de Nicolas Sylvain

Cette nouvelle est une œuvre de jeunesse de l’écrivain Henri Béraud, qui a été publiée en 1912 parmi sept autres dans le recueil Les Morts Lyriques par Basset. Le jeune Béraud (qui signe alors Henry) y manie une prose poétique encore influencée par ses lectures de jeunesse, les symbolistes du siècle précédent, au rang desquels se trouvent Elemir Bourges et Maurice de Guérin. « Nicolas Sylvain était connu comme paysagiste » : Derrière ce personnage de Sylvain se cache la personne de François Vernay, dont Béraud avait publié une biographie en 1909, pour lequel il eut une vértiable admiration, et qui fut le personnage d’une nouvelle entière (« Alors Vernay pleura ») dans un autre recueil de nouvelles publié également en 1912, Le Voyage autour du cheval de bronze. Ci-dessous, l’une des très rares photos de Vernay.

Ce peintre célèbre vivait comme un petit rentier. Il rentrait tous les jours aux mêmes heures, ayant suivi le même chemin. Il habitait depuis 1875 un petit appartement au cinquième, rue Saint-Jacques, et la plupart de ses voisins ignoraient jusqu’à son nom. D’ailleurs, ils se défiaient de cet homme qui, indifférent aux événements du quartier, faisait lui-même ses provisions, ne saluait personne et opposait aux curieux un silence de maniaque.

A l’heure des maraîchers il quittait son logis, un cabas à la main, allant de son pas de vieil ingénu à travers les ruelles toutes bleues et bruissantes de rumeurs matinales. Les venelles familières dont chaque fenêtre s’éveillait à la même heure, les vieux hôtels aux façades ennoblies par les ans, l’air léger courant dans les arbres d’un petit jardin, tout le quartier enfin, par son existence intime et quotidienne, lui rappelait sa province.

Les boutiquiers, cognant le volet, le suivaient du regard. Son air et sa mine excitaient leur curiosité. On supputait pour des légendes le vague de ses allures ; et son ruban rouge étonnait le populaire, e principalement les paysans du marché avec qui il disputait en patois.

Quand il avait rempli sa filoche, il rentrait tout doucement parmi le tohu-bohu du faubourg au réveil, où des chars-à-bancs se croisaient avec des fiacres attardés. A la terrasse d’un cabaret, il demeurait une heure ou deux entre deux caisses de laurier, allumait une pipe, lisait le Petit Journal ; après quoi, il regagnait son atelier.

Ce lieu épousait le silence maussade d’une sacristie. Des portraits de famille ornaient les murs. Sur les meubles polis par l’usage on voyait de ces vases à fleurs qui sont dans les chambres des vieilles filles en province ; des branches de lunaire s’y consumaient. Il y avait encore un bénitier en vieille faïence, du buis et un grand chapeau de pêcheur. Sur toutes ces choses l’ordre régnait semblable à une poussière, et il semblait que le soleil du matin prît lui-même un air de proprette vieillerie en entrant dans cet intérieur.

10:11 Publié dans Des nouvelles et des romans | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature, lyon, henri béraud, françois vernay, les morts lyriques, l'initiation de nicolas sylvain |

lundi, 10 octobre 2011

Adrien Bas, par Béraud.

Je ne vivais plus seul. Dans mon vieux couvent, notre bande avait transporté sa confrérie. Dans chaque cellule, il y avait un peintre, et l’ancienne chapelle servait d’atelier. On y voyait un maître, Adrien Bas, celui qui, nous quittant le premier, laissa du pays sans lueur et sans contours les plus troublantes images.

Il peignait avec des nuées. Sous sa main naissait dans une vapeur de cendre toute la ville, avec ses sombres porches et ses clochers aux flèches de suie. Il faisait cela d’un air absent, en homme qui pense à autre chose. Et, de fait, son esprit vagabondait ailleurs, dans un univers mécanique hanté de manivelles, d’hélices, de balanciers, d’engrenages et de pistons. Ainsi que le grand Léonard, il dédaignait la peinture et s’adonnait aux inventions. Il les aimait saugrenus, et la collection de ses brevets vous donnait envie de vous coucher sur l’armoire ou de se coiffer d’un soulier. Il en riait à sa façon, sans que bougeât un pli de sa face mongole, où le cristal d’un monocle abritait un regard glacé. Une dizaine de musées conserve ses tableaux.

Henri Béraud, Qu'as tu fait de ta jeunesse, Ed.France, 1941

Quartier Saint-Paul à Lyon

Quais de Saône à Lyon

M. Adrien Bas s'est presque spécialisé dans l'interprétation des aspects de notre ville. Il est le flâneur à qui sont chers nos quais, nos squares, nos jardins suspendus. Notre athmosphère d'argent, chargée d'eau et de fumée, nos brumes lentes montant jour et nuit sur les fleuves, notre mélancolique ciel d'automne qui semble sourire à travers l'ondée, toute l'âme pleureuse et dolente de la vieille cité catholique, M. Adrien Bas s'efforce de la fixer sur ses toiles.

Je connais de lui des crépuscules sur la Saône qui sont des pages d'angoissante mélancolie. De grands ciels pluvieux ne laissent plus tomber surla ville qu'un jour pâle et les premières lueurs des faubourgs qui s'éclairent commencent à trembler au calme des eaux. Un pont s'efface au loin, les bicoques riveraines fument dans le soir, des traînes de bâteaux glissent dans la demi-ténèbre et tout semble se recueillir avant de s'évanouir dans le grand sommeil des choses. La cité s'endort.

Henri Béraud - L'Ecole moderne de peinture lyonnaise, 1912

Passerelle du collège

Chapelle de l'Observatoire

06:05 Publié dans Bouffez du Lyon | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : henri béraud, adrien bas, peinture, ziniars, lyon, littérature |

lundi, 07 mars 2011

Béraud et l'antisémitisme

Henri Béraud est né en 1885, dans une France qui vient d’être ébranlée par la défaite de Sedan, la perte de l’Alsace Lorraine mais pour qui l’avènement de la République représente une espérance et une forme de salut. Il a un an lorsqu’Edouard Drumont publie La France Juive, avecc un sous titre qui fera école : « La France aux Français ». Il en aura sept lorsque Léon Bloy répond par Le Salut par les Juifs, dix lorsqu’éclate l’Affaire Dreyfus.

Il est, par ses parents boulangers, héritier de cette espérance républicaine encore liée à la Révolution Française, qu’on déchiffre dans les romances quarante-huitardes de Pierre Dupont. Rien d'étonnant à ce qu'on ne trouve dans La Gerbe d’Or aucune allusion aux juifs, aucune trace particulière de xénophobie non plus, le petit Béraud grandissant à deux pas de la rue Mercière, la rue des Italiens. Henri Béraud devient adolescent pendant ce qu’Hannah Arendt, dans la foulée de Stefan Zweig (2) appela « l’âge d’or de la sécurité » : moment curieux durant lequel l’expansion économique de l’Europe résorbe les tensions politiques, où le rayonnement intellectuel du vieux continent permet l’invention d’une sorte de citoyenneté du monde : « L’antisémitisme semblait appartenir au passé » (1)

Le jeune Béraud devient écrivain et développe particulièrement un talent de pamphlétaire contre la bourgeoisie de son temps. Contre Edouard Herriot, qui devient sa tête de turc, il peaufine le talent polémique qu’on lui connait. Arrive la guerre de quatorze : Béraud a trente ans. Aucune trace d’antisémitisme dans aucun de ses écrits. A cette époque, il fait même partie des dreyfusards. C’est d’ailleurs lui qui prononce en 1923, un an après son prix Goncourt, le discours de Médan à l’occasion du 21ème anniversaire de la mort de Zola. C’est surtout lui qui, en 1926, est le premier à s’indigner de l’antisémitisme des « wilhémistes » dans Ce que j’ai vu à Berlin :

« C’est là leur entretien préféré. Nous n’avons aucune idée, en France, de ce que peut être l’antisémitisme des réactionnaires allemands. Ce n’est ni une opinion, ni un sentiment, ni même une réaction physique. C’est une passion, une véritable obsession d’intoxiqués et qui peut aller jusqu’au crimes : Rathenau, Erzberger, Kurt, Eisner, Rosa Luxembourg, tombèrent moins à cause de leurs actions que de leur race. Les racistes rêvent pire encore. Ils sont les Aryens contre les Sémites, et ils se voudraient des âmes d’exterminateurs. Naturellement, ils soutiennent que Bolchevisme et Finance internationale ne font qu’un, celui-ci ayant son siège à Wall Street, celui-là opérant à Moscou. Comme tous les émotifs de la politique, je veux dire les gens qui donnent le pas à la passion sur la raison, ils ont une tendance à tout colorer au gré de leur fanatisme. La Société des Nations est juive ; la paix de Versailles est juive ; la guerre de 1914, elle-même, est juive ! A les entendre, elle aurait été voulue par la Banque Israélite comme une première étape des conquêtes orientales sur l’Occident. Ces folies ont cours dans une bonne partie de l’aristocratie allemande. (…) Contre le juif, le républicain, un seul recours, la Hahenkreuz, la Croix gammée ! Mais, observera-t-on, où donc est là-dedans la haine de la France ? Attendez ! Voici : La France n’est, pour un vrai raciste, qu’une armée enjuivée au service de la juiverie, comme les Soviets, la Société des Nations, la Banque américaine et la République allemande. Hindenburg lui-même sert de pavillon à une combinaison juive… Le pape, et avec lui tout le catholicisme latin, sont alliés au Ghetto contre la pure et sainte race luthérienne, contre la race nordique élue, contre l’Allemagne. Voilà où peut mener l’orgueil collectif. »

On ne trouve sous la plume de Béraud aucun terme ni expression dirigés contre les juifs avant 1934, date de la sortie de Vienne clé du monde. Il est important de rappeler que Béraud est un homme du peuple qui, au contraire de la plupart des Français de son temps, grâce à son talent qui lui permit d'être reporter, voyage. Il voyage même beaucoup (six mois par ans), visite les capitales européennes, interview des dictateurs, hume l’air du temps. Il est à Vienne le 3 octobre 1933, lorsqu’un jeune « hitlérien » du nom de Delteil tire deux balles à bout portant sur le chancelier Dollfuβ ». Ce dernier échappe de peu à la mort, et Béraud peut l’interviewer. Sans doute est-ce là, à ce moment-là, qu’il faut dater l’origine du revirement du reporter :

« A l’origine des grandes catastrophes il y a moins souvent la démence que le sang-froid d’une horrible raison. L’Europe en écoutant bien aurait pu, le 3 octobre 1933 entendre résonner ces deux détonations comme un écho assourdi du pistolet de Sarajevo… L’Anschluss ou la paix, voilà le dilemme. ».

Béraud a alors ce pressentiment effroyable pour un ancien combattant de 14/18 : Si Hitler réalise l’Anschluss, il aura, écrit-il, gagné la guerre. C’est cette année-là, 1933 que Carbuccia l’enrôle dans Gringoire. C'est alors, écrit-il, que le combat commence.

Béraud n’est toujours pas antisémite : comme beaucoup d’hommes de sa génération, il croit avoir vécu la Der des Ders, se méfie de la diplomatie anglaise et commence à douter de l’intégrité du personnel politique français. Il est pacifiste, non pas sur le mode du munichois qui croit à la diplomatie, mais sur le mode du De Gaulle d’alors, qui croit à la dissuasion et demande qu’on arme le pays. A partir de ce moment, il change radicalement et la plume de polémiste n’aura de cesse d’éreinter les politiques qui n’arment pas le pays. Ceux surtout, de gauche.

Le premier coup de gueule virulent de Béraud dans lequel éclatent des sentiments nationalistes et xénophobes apparait lors de l’Affaire Stavisky. Il est d’ailleurs intéressant de voir que le mot juif n’y figure pas encore : aventurier affairiste de la politicaille, russe ingénieux, escroc de Bayonne sont les périphrases qu’il utilise pour désigner Stavisky. Ce qu’il vise, c’est la « République des camarades », impuissante devant les scandales et la corruption. Voici un extrait significatif :

« Républicain, oui nous le sommes. Nous le sommes encore. Et c’est pour cela justement que, dans certaines figures barbouillées de mensonge et d’effroi, nous refusons de reconnaître l’austère visage jacobin. La République, ça ? Allons donc ! La République, cette puante macédoine de faisans, de mendiants, de croupiers, de prévaricateurs de trafiquants d’influence, de ministres véreux ? Le régime, ce chassé-croisé de diners d’affaires et de commissions d’enquête ? L’héritage des « grands ancêtres » ce refuge de la combine, de l’injustice, de l’immunité ? Ah ! messieurs, vous voulez rire ! Si Robespierre vous entendait… »

Le 29 juin 1934 Henri Béraud écrit au président Doumergue alors président du Conseil : « Certains voudraient vous faire croire que le peuple aspire à la dictature. Ce n’est pas vrai. Ni croix gammée, ni chemises noires, ni drapeau rouge ! » Mais quoi ? Il appelle de ses voeux une Constituante. On le sent déjà assez désespéré.

Ce contre quoi Béraud va lutter, ce qui va le pousser de plus en plus vers l’extrême droite de l’échiquier, c’est l’inefficacité du personnel politique professionnel, tout autant Daladier, Sarrault, Chautemps, Herriot, Barthou que à partir de 36, Blum. Au moment de Popu Roi, Béraud est-il devenu antisémite ? Fort de tout ce qu’il a vu à Moscou (Ce que j’ai vu à Moscou – 1925), il est en tout cas contre Blum le marxiste, Blum l’internationaliste, Blum le pro soviétique, et se brouille avec tous ses amis de gauche.

Un ami de longue date, Joseph Kessel, avec lequel Béraud a enquêté sur le Sinn Fein, le met en garde : « Il n’y a pas de bons juifs comme moi et de mauvais juifs comme les autres, dit-il à Béraud. Il y a les Juifs. Un point c’est tout. On n’a pas le droit de porter un jugement tel que tu le fais. Ni de reléguer dans un espace réservé les mauvais, et dans un autre les gentils ».

Mais Kessel n’est pas un polémiste.

Béraud croit qu’il ne risque rien à utiliser l’argument juif dans la polémique, comme il utilise l’argument bourgeois ou anglais. Dans un article de Gringoire intitulé « Minuit Chrétiens », le 25 décembre 1936, il évoque Parisalem à propos du gouvernement de Blum dans lequel il relève la présence de 52% de juifs. Il trouve que le « grand rabbin y va un peu fort » et évoque l’existence des bons et mauvais juifs, citant parmi les premiers Kessel.

Kessel rédige à son tour une réponse dans laquelle il écrit : « je ne puis m’empêcher, quoiqu’il m’en coûte, de trouver à l’article d’Henri Béraud un ton très net d’antisémitisme »

C’est la rupture publique entre les deux amis. Nul doute qu'ils en furent autant blessés l''un que l'autre. C’est, pour Béraud, le début d’une longue plongée en enfer. Les réminiscences de la guerre de quatorze abondent dans les articles qu'il publie. Souvenir des amis disparus, Paul Lintier au premier chef.

« Nous retournons dans la guerre ainsi que dans la maison de notre jeunesse. Mais il n’y a plus de place pour nous », écrivit Georges Bernanos dans Les Enfants humiliés, (journal 1939-40). L’antisémitisme de Béraud existe bel et bien, d’abord à titre d’argument, et sans doute, dans la confusion de la guerre, à titre de conviction plus intime. Le problème juif, comme on disait alors, est à ses yeux responsable de la catastrophe qui s'annonce.

Rien à voir cependant avec les appels au génocide de Céline, pas plus qu’avec l’antisémitisme à la Drumont. Béraud n’a jamais ni collaboré (il était sur la liste des écrivains maudits par les nazis), ni dénoncé le moindre juif. Mais il s’est mis à dos les milieux communistes, puis francs-maçons, puis fascistes et enfin gaullistes. Ce qui fait beaucoup.

Qu’il soit devenu xénophobe, c’est indéniable : à l’heure où n’existait pas la dissuasion nucléaire, après avoir vécu la première guerre mondiale, et devant le personnel politique très munichois qu’il avait sous les yeux tout en étant conscient du péril de guerre, quoi de blâmable ? Il fut, par ailleurs, loin d’être le seul parmi les Français de sa génération. Rien à voir non plus avec le fascisme italien, le stalinisme soviétique ou le nazisme allemand.

Voilà pourquoi me paraissent toujours à la fois caricaturales et non fondées les déclarations visant à réduire l’œuvre, la vie et la personnalité de Béraud à ce qui occupa la dernière décennie de sa vie. Car il fut non seulement un styliste incomparable en tant qu’écrivain, mais aussi, en tant que contemporain de ce que les historiens américains appellent depuis peu la guerre de 14/44, malgré ses erreurs et ses errances, un témoin essentiel.

(1 (1) Hanna Arendt, Les origines du totalitarisme, p 280 –

( (2) Stefan Zweig, Le Monde d’hier

( (3) Yves Courrière, Joseph Kessel ou sur la piste du lion

21:44 | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : politique, henri béraud, antisémitisme, littérature |

mercredi, 02 mars 2011

Nouvelle (3)

Suite et fin de cette nouvelle qui, sans être un chef d'oeuvre, reste un précieux document. Il s'agit d'une oeuvre de jeunesse de Henri Béraud, L'Initiation de Nicolas Sylvain, du recueil Les Morts lyriques, publié en 1912 chez l'éditeur E. Basset. Derrière les traits du héros, Nicolas Sylvain, se reconnaît le vieux paysagiste François Vernay, dont Béraud venait de publier, pour L'Art Libre, une courte mais retentissante biographie.

La mort réelle de Vernay; comme il le dit dans cette plaquette fut « atroce et symbolique », puisque le vieux peintre chuta dans son atelier et se brisa le fémur. On le transporta dans son domicile du 120 rue de Sèze où le docteur qui l’examina pronostiqua « un accès de rhumatismes ». Son état empirant, Vernay fut conduit à l’Hôtel-Dieu, la jambe enflée et « horriblement tuméfiée ». Les quelques amis, raconte Béraud, qui le veillèrent dans la nuit du 5 septembre « assistèrent à une douloureuse agonie ». Il exigea le matin venu d’être reconduit chez lui et « retourna à la terre par une triste après midi de septembre ».

Rien à voir, on le voit, avec la mort symbolique et sublimée de Nicolas Sylvain, qui meurt dans « l’ivresse de la grâce », les yeux illuminés « d’antique divination ».

12:18 Publié dans Des nouvelles et des romans | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : littérature, henri béraud, françois vernay, les morts lyriques |

lundi, 13 décembre 2010

Qu'as-tu fait de ta jeunesse ?

« Un jour nous vîmes s’asseoir à notre table un garçon fin et maladif, d’une pâleur nacrée. Une barbe légère encadrait son visage, où l’on ne voyait que deux grands yeux, d’une tendresse féminine et d’une rare beauté. Pouvions-nous penser que ces yeux deviendraient ceux d’un coureur de routes et qu’ils se fermeraient aux lueurs d’un drame terrible ? Il nous monte des larmes en pensant au destin de celui qui, vers Pâques, en 1903, vint à nous, le rire aux lèvres et les mains tendues. C’était le plus pur d’entre nous. Sa vie nous fut un charme et sa mort un exemple. Il avait dix-huit ans et s’appelait Albert Londres.

Albert incarnait alors avec une miraculeuse exactitude l’idéal des dernières grisettes. Il eut ce privilège entre tous envié d’être à chaque pas de sa route exactement l’homme attendu. A l’âge des premières amours, comme à tous les âges de sa brève existence, il n’eut qu’à se laisser vivre pour triompher.

Je voudrais le peindre tel qu’il fût. Mais que puis-je ? Ombre chère, comment te retrouver ? Quarante ans ont fui depuis ce matin rêveur où tu nous offris tes premiers vers, une mince brochure au titre anxieux et tendre. Un soleil jaune dorait les toits sous un ciel de coton mouillé. La rumeur étouffée de la ville accompagnait ta voix claire, et ta grâce animait le fier délabrement de notre mansarde.

Dès cette époque, il savait se passer de tout, et, pour commencer, du nécessaire. Jamais, à aucun moment, il n’eut rien d’un bourgeois. De toutes les faiblesses humaines, celles qui lui furent toujours étrangères, c’étaient assurément le goût des aises et la vanité. Plus tar, au temps même où, par état, il dut fréquenter les milliardaires et hanter les palaces, un meublé de troisième ordre suffisait à son confort. Il se passait des petites commodités comme il se moquait des honneurs. Son mépris du décorum s’étendait aux décorations. Jamais, de personne, il n’accepta aucun ruban. Il avait des politiciens de toute nuance le mépris le plus complet. Les gens en place lui faisaient l’effet de chevaux de fiacre. Mors d’ordre et mots creux le dégoutaient également. Patriote à l’extrême, il n’était nullement cocardier. Il ne suivait en aucune façon les musiques militaires. Il ne croyait à aucune louange, à aucune consécration. Lui, si courtois, si curieux, se gardait de lire ce qu’on écrivait sur ses œuvres. Les querelles d’écrivains lui faisaient hausser les épaules. Il ignorait jusqu’à l’existence des snobs. Quant à l’argent, lorsqu’il en eut, ce fut pour le laisser couler entre ses doigts, comme de l’eau. »

Ce portrait d’Albert Londres se trouve au cœur du dispositif de Qu’as-tu fait de ta jeunesse ?, deuxième tome des souvenirs de Henri Béraud.

05:40 Publié dans Des nouvelles et des romans | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : albert londres, henri béraud, littérature, qu'ast-u fait de ta jeunesse, lyon |