dimanche, 13 novembre 2011

L'initiation de Nicolas Sylvain

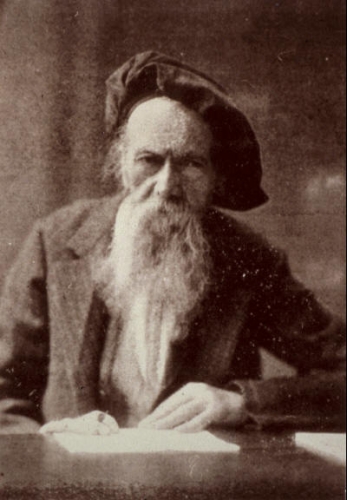

Cette nouvelle est une œuvre de jeunesse de l’écrivain Henri Béraud, qui a été publiée en 1912 parmi sept autres dans le recueil Les Morts Lyriques par Basset. Le jeune Béraud (qui signe alors Henry) y manie une prose poétique encore influencée par ses lectures de jeunesse, les symbolistes du siècle précédent, au rang desquels se trouvent Elemir Bourges et Maurice de Guérin. « Nicolas Sylvain était connu comme paysagiste » : Derrière ce personnage de Sylvain se cache la personne de François Vernay, dont Béraud avait publié une biographie en 1909, pour lequel il eut une vértiable admiration, et qui fut le personnage d’une nouvelle entière (« Alors Vernay pleura ») dans un autre recueil de nouvelles publié également en 1912, Le Voyage autour du cheval de bronze. Ci-dessous, l’une des très rares photos de Vernay.

Ce peintre célèbre vivait comme un petit rentier. Il rentrait tous les jours aux mêmes heures, ayant suivi le même chemin. Il habitait depuis 1875 un petit appartement au cinquième, rue Saint-Jacques, et la plupart de ses voisins ignoraient jusqu’à son nom. D’ailleurs, ils se défiaient de cet homme qui, indifférent aux événements du quartier, faisait lui-même ses provisions, ne saluait personne et opposait aux curieux un silence de maniaque.

A l’heure des maraîchers il quittait son logis, un cabas à la main, allant de son pas de vieil ingénu à travers les ruelles toutes bleues et bruissantes de rumeurs matinales. Les venelles familières dont chaque fenêtre s’éveillait à la même heure, les vieux hôtels aux façades ennoblies par les ans, l’air léger courant dans les arbres d’un petit jardin, tout le quartier enfin, par son existence intime et quotidienne, lui rappelait sa province.

Les boutiquiers, cognant le volet, le suivaient du regard. Son air et sa mine excitaient leur curiosité. On supputait pour des légendes le vague de ses allures ; et son ruban rouge étonnait le populaire, e principalement les paysans du marché avec qui il disputait en patois.

Quand il avait rempli sa filoche, il rentrait tout doucement parmi le tohu-bohu du faubourg au réveil, où des chars-à-bancs se croisaient avec des fiacres attardés. A la terrasse d’un cabaret, il demeurait une heure ou deux entre deux caisses de laurier, allumait une pipe, lisait le Petit Journal ; après quoi, il regagnait son atelier.

Ce lieu épousait le silence maussade d’une sacristie. Des portraits de famille ornaient les murs. Sur les meubles polis par l’usage on voyait de ces vases à fleurs qui sont dans les chambres des vieilles filles en province ; des branches de lunaire s’y consumaient. Il y avait encore un bénitier en vieille faïence, du buis et un grand chapeau de pêcheur. Sur toutes ces choses l’ordre régnait semblable à une poussière, et il semblait que le soleil du matin prît lui-même un air de proprette vieillerie en entrant dans cet intérieur.

Nicolas Sylvain était connu comme paysagiste. Il faisait de mauvaise peinture qui obtenait un grand succès. Sa réputation tenait à une singulière patience, qui l’incitait à copier la nature à la façon des imagiers du vieux temps. Il peignait des ruisseaux des sous-bois des vergers, des cours et des fermes ; mais il triomphait surtout dans le portrait d’une haie de noisetiers, toujours la même, où son ordinaire patience confinait au miracle. Ce tableau avait fait la popularité de Sylvain qui depuis vingt-cinq ans le rééditait sans parvenir à en épuiser le succès. Dans les intérieurs bourgeois, ce tableau occupait une place d’honneur, au-dessous des portraits de famille ; certaines maisons en possédaient plusieurs reliques, une par ménage.

Fréquentant peu ses confrères, Sylvain ne les rencontrait guère qu’aux séances du jury, où l’avait rendu populaire sa simplicité. Son ignorance mettait la troupe des peintres en belle humeur. Chacun d’entre eux s’ingéniait à le complimenter en termes sibyllins pour jouir de son ébahissement. Il avait là des critiques, des reporters, des politiciens, des gens du monde. Tous connaissaient Sylvain. Il parlait au milieu des silences subits qui achevaient de le décontenancer ; on faisait cercle autour de lui, et le ridicule dont l’entourait cette clientèle de boulevard ménageait un engouement dont l’origine tenait à la rusticité du paysagiste.

Soudain une clochette retentissait. Chacun gagnait sa place dans un rang de fauteuils disposés en cercle. La séance commençait et Sylvain, attentif, mettait un grand soin à lever sa canne avec la majorité. La plupart des tableaux lui paraissaient exécrables. Mais il se méfiait de son jugement.

Par instant, des discussions s’élevaient entre les peintres, où de hauts problèmes d’esthétique se trouvaient résolus. De grands mots, des noms illustres retentissaient mêlés à d’abscondes théories. Et dans ce chaos, les idées du bon Sylvain tournoyaient. Le soir venu, il regagnait son logis, envahi d’une incertitude douloureuse. La pauvreté de son labeur lui apparaissait vaguement ; il passait des heures, les bras paresseux, à regarder ses petits tableaux riants et léchés, se demandant si des journalistes qui le traitaient de photographe n’avaient pas raison. Mais sa bonhommie et sa confiance ne tardaient pas à revenir, et il recommençait sa haie de noisetiers, toujours la même avec la même bonne foi têtue.

Mais chaque année, dès la venue de juin, il mettait la clef de son logis dans sa poche et, sans prendre congé de personne, il partait au paysage. Là seulement il se trouvait parfaitement heureux. Du petit vieux, la campagne faisait un être tout neuf, qui grimpait aux arbres, sautait les claires-voies, buvait sec et chantait des romances. Le soir humide le surprenait au milieu des luzernes. Alors il pliait bagage. Et, reprenant la route, il revenait en silence. La campagne violette fumait comme une cassolette. Un mystère émanait de toute chose, jusqu’à ce que la lune, montant dans le ciel, éveillât le chant des cri-cri. Le cœur plein du bruit de ses pas, il se hâtait vers, au bout du village, une maison dont les fenêtres luisaient dans le soir. L’hôtesse l’attendait sur le seuil.

Il soupait, bavardait une heure en fumant sa pipe, avant d’aller dormir du gros sommeil des enfants.

Ce fut par une pluvieuse aurore d’été que la révélation le terrassa. A demi éveillé il allait, portant son attirail tout à l’enfantine volupté de suivre des routes que baignait une ombre d’iris. Il détalait sous l’averse. Chaque peuplier qui dans les tournants s’élevait rapide comme un jet d’eau lui était connu. Il saluait d’un clin d’œil ces vieux compagnons pareils à lui-même silencieux et robustes. Un sourire d’enfant naissait dans sa grande barbe et ce sourire se mirait avec le petit jour dans l’eau des ornières.

Son pas sonnant sur le chemin, semblait éveiller la solitude. Des bruits montaient des herbes foulées et d’autres s’enhardissaient parmi les toits de verdure. Ayant atteint un sorte de promontoire il domina le paysage et s’assit pour prendre haleine. Les fleurs de la nuit s’entrouvraient. L’ondée matinale noyait le ciel et brouillait toutes choses. Mais, hors des lueurs grelottantes où il demeurait dispersé, l’horizon s’évadait avec lenteur. Les pâtis inclinaient leurs carreaux par-delà les vignes et les espaliers, et dans la matinée lumineuse, les bois ouvrirent tout à coup de sombres éventails des trembles et des bouleaux y dessinaient de longs reptiles de cendres.

Un contre-jour singulier faisait que les coteaux, les arbres, les chemins, simplifiant leurs contours, se détachaient en silhouettes dans la vapeur argentée du ciel. En sorte que les fenêtres n’étaient plus que palettes roses et bleues. Des barrières de couleur ne subsistaient que leurs fantômes délicieux et fuyants et les saules s’arrondissaient dans la brume comme d’incertaines fleurs de miracle.

Cet aspect des choses révélé en de telles inédites circonstances troublèrent le bonhomme. Un peu inquiet, il gagna un coin familier. C’était un ruisselet aux bords peuplés de noisetiers. Ce rendez-vous romantique avait conquis le naïf Sylvain. Il l’aimait avec une élégiaque simplicité. Et il le connaissait au point que, dans son esprit, la courbe de chaque rameau avait pris à la longue une sorte d’amicale signification. Il planta son chevalet puis, ouvrant sa boite, commença de dessiner. Le fusain traçait, sur le grain de la toile une courbe sûre et machinale. Ces arbres ces rives, ces galets Sylvain les connaissait par cœur. Sans seulement lever les yeux, il indiquait vingt détails : la claie ajourée d’une barrière, l’échine ronde d’un buisson.

Mais quand il contrôla d’un habituel coup d’œil le paysage, avant de garnir sa palette et de se rasseoir sur un pliant combien fut grande sa surprise. Il avait beau se pencher il ne reconnaissait plus son coin. Le site bénévole avait fait place à un mirage à la fois proche et lointain, une sorte de schéma où chaque objet s’isolait comme une tache et prenait dans l’ensemble harmonieux une flagrante signification. Un spectacle dont l’apparition faisait cligner les yeux de bouc du bon Sylvain se substituait au paysage familier. Et la cause de ce spectacle, c’était son état d’âme à lui, Sylvain, son insoupçonné et poussiéreux état d’âme qui interposé comme un écran entre ses yeux et la nature, rendait toutes choses intraduisibles pour sa main de vieil imagier innocent. En un court vertige, les chefs-d’œuvre qu’il n’avait su comprendre traversèrent sa lucidité. L’âme des maîtres le posséda. Il devina que la rareté de certains rapports signifie seule dans une œuvre la pensée de l’artiste. Et regardant autour de lui envahi d’effroi il entrevit l’éternelle singularité du monde. Le rideau se leva, qui cache aux yeux des simples les correspondances mystérieuses des éléments. Et l’indicible solennité de l’éphémère suscita en un instant dans l’âme de l’humble artiste un enseignement que les labeurs de quarante ans ne lui avaient point donné.

Il connut l’harmonie. Et cependant que s’évanouissaient les réalités, dans le spectre lumineux de l’infini les bruits de la terre se confondirent en d’ineffables paroles la transparente et matinale ondée fit place au soleil, roulant dans la brume comme une poignée d’or. Entre les lentes escortes des nuages une lumière tomba divinement sur la Nature révélée.

Alors Nicolas Sylvain ouvrit ses bras de vieux dieu rustique, pareils aux branches noueuses des chênes. Et ses yeux s’illuminèrent d’antique divination. Et il s’écoula dans le frisson des avoines. Les plantes de la terre se mêlèrent à sa barbe humide. Et il mourut dans l’ivresse de la grâce ; il s’endormit dans la paix.

C’est ainsi qu’il fut trouvé par des paysans, devant un chevalet, tandis que sur une tablette une miraculeuse pochade rayonnait, dans les bourdonnements de cette matinée de juin.

10:11 Publié dans Des nouvelles et des romans | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature, lyon, henri béraud, françois vernay, les morts lyriques, l'initiation de nicolas sylvain |

Commentaires

J'ai déjà lu cette nouvelle :)

J'aime l'emploi qui est fait ici du mot "bénévole" :

"Le site bénévole avait fait place à un mirage à la fois proche et lointain, (...)"

Que l'on retrouve dans la nouvelle : "Et Vernay pleura" :

"Et il me sembla, tandis que je regardais pleurer ce spectre bénévole, qu’une cohorte de disparus pleurait sur ses traces (...)"

Écrit par : Michèle | dimanche, 13 novembre 2011

Écrit par : Sophie K. | lundi, 14 novembre 2011

Les commentaires sont fermés.