lundi, 20 février 2012

Mensonge et politique

Accuser Sarkozy d’avoir menti en 2007 ou Hollande de mentir à présent, c’est faire preuve d’un manque d’audace et d’esprit à première vue étonnant : L’art du mensonge n’est-il pas en effet une vertu cardinale communément admise en politique ? On ne le sait que trop depuis Machiavel qui ne cesse d’insister sur le rôle des apparences dans la constitution de la panoplie du Prince. Tout mensonge est le prélude d’un retournement de veste, et sans retournement de veste, un politicien ne vit que l’espace d’une saison, qu’on songe à De Gaulle et l’Algérie, Mitterrand ou Chirac et l’Europe.

La dénonciation par les gens de gauche comme par ceux de droite du mensonge de l’autre camp est ainsi la meilleure façon de débusquer chez l’adversaire une faiblesse politique : surprendre ce dernier est train de mentir revient en effet à dévoiler le fait qu’il ment mal, puisque le propre du bon mensonge serait de passer inaperçu. Et s’il ment mal, il a été ou sera un mauvais prince.

De ce point de vue, on peut dire que nos modernes en sont de piètres ; Rien qu’hier, j’ai entendu Nicolas Sarkozy prétendre à Marseille que grâce à lui «nous avons échappé à une catastrophe », et François Hollande lui répliquer dans les studios de BFMTV que « jamais il ne prendrait une décision injuste ». Courage et Justice : droite hargneuse et gauche vertueuse tentent de manière aussi grotesque que malhabile d’incarner un lieu commun face à l’opinion. Et faute de mieux, le spectacle s’en contente. C'est tout dire.

« La vérité, quoique sans pouvoir et toujours défaite quand elle se heurte de front avec les pouvoirs en place quels qu’ils soient, possède une force propre ; quoique que puissent combiner ceux qui sont au pouvoir, ils sont incapables d’en découvrir ou inventer un substitut viable. La persuasion et la violence peuvent détruire la vérité, mais ils ne peuvent la remplacer. »

Hannah Arendt - « Vérité et Politique », La Crise de la Culture

13:49 Publié dans Lieux communs | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, mensonge, hollande, sarkozy |

dimanche, 19 février 2012

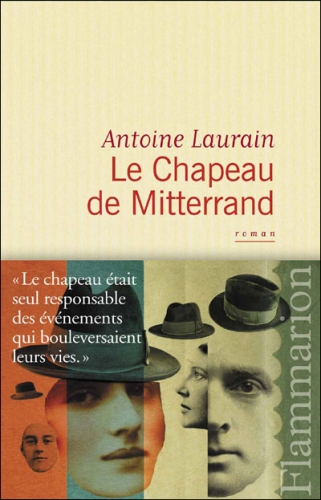

Le chapeau de Mitterrand

1986, huit mois après les législatives :Un homme retrouve sa femme et son fils sur le quai 23 de la gare Saint-Lazare. Sa femme lui demande d’où il tient le chapeau qu’il porte. Il lui répond que c’est le chapeau de Mitterrand. Alors, t’es président, interroge le fils, espiègle. Oui, je suis président, réplique Daniel Mercier.

C’est ainsi que débute le roman de Antoine Laurain, Le chapeau de Mitterrand, une comédie romanesque plutôt réussie dont le héros est ce fameux chapeau auquel le bandeau de couverture prête des connotations à la Magritte. Comme les personnages de Golconde, plusieurs citoyens plus ou moins ordinaires sont amenés en effet durant le livre à porter ce même chapeau (porter le chapeau ?), sans toujours identifier le nom de son médiatique propriétaire.

Daniel Mercier est un client des luxueuses brasseries parisiennes, dans lesquelles il déguste des plateaux de fruits de mer sitôt que sa femme et son fils ont le dos tourné. Un jour qu’il s’attable parmi ces clients qui ont « chacun sur le visage ce sourire calme et confiant des gens qui ont réussi dans la vie », il a la surprise de voir François Mitterrand, Roland Dumas et un troisième acolyte « un gros trapu à lunettes » prénommé Michel (Charasse ?) s’attabler à ses côtés. Le Président passe commande d’une douzaine d’huitres et d’un saumon, et le pauvre Daniel, cédant à la tontonphilie de ces années là, songe tétanisé qu’il ferait n’importe quoi pour être véritablement le quatrième hôte de la table d’é côté.

Deux heures et demi passent. Le président quitte enfin la table mais oublie son chapeau. Daniel, dont le dernier larcin remonte à 1965 (un 45 tours de Christophe) s’en empare le cœur tremblant. Laurain campe ici un personnage ridicule, presque à la limite du fétichisme, qui en dit long sur ce que le socialisme était devenu sous la conduite d’un tel président. Il enfile le galurin, marqué aux initiales FM en or sur la bande de cuir intérieure : « Il lui semblait que son cerveau baignait dans une aspirine rafraichissante » (p 31). A partir de ce moment, tout lui réussit : investi par une « force tranquille » et « un calme apaisant » (« un chapeau donne à celui qui le porte une autorité sur celui qui n’en porte pas » (p 38), il est nommé par son PDG directeur financier de la Sogélec de Rouen. Le chapeau de Mitterrand en effet, c’est comme le chapeau de Dieu : « depuis qu’il le portait, sa seule présence l’immunisait contre les tourments de la vie quotidienne » Cette imbécilité chronique qui s’est saisi du personnage aurait pu s’arrêter là : en effet en allant avec sa petite famille dans le train, il oublie dans un filet du compartiment de train son précieux talisman et se retrouve saisi d’eczéma dysidrosique. On verra par la suite qu’il n’en sera rien.

C’est une jeune femme de 27 ans qui s’en saisit alors, et qui grâce à lui va interrompre une liaison amoureuse dégradante avec un homme qui refuse de quitter sa légitime pour elle, gagner le prix Balbec de la nouvelle : « Ce chapeau donnait une noblesse inhabituelle à la découpe de son visage, pour qu’il tienne correctement, elle avait relevé ses cheveux en chignon » (p 57) Mais son goût du romanesque la pousse à son tour abandonner le couvre-chef sur un banc de parc Monceau. Le ramasse alors un nouveau-venu, qui l’échangera à son insu dans une brasserie avec quelqu’un d’autre jusqu’à ce qu’après une longue enquête et moult échanges de courrier, le personnage du début (Daniel) rentre en sa possession.

Fou de joie, il offre alors un séjour à Venise à sa femme, Venise où comme hasard se trouve aussi Mitterrand. Un Mitterrand en manteau et écharpe rouge, mais sans chapeau : « Le chapeau et le président venaient de passer à quelques mètres l’un de l’autre » (p 192). « C’est comme s’il manquait quelque chose à la silhouette qui représentait la France dans le monde » ( p 193), songe alors notre illuminé. Nous sommes à quelques jours de l’élection présidentielle de 1988. Après une dernière péripétie, le héros découvre dans la doublure du galurin présidentiel un fin papier rectangulaire, de l’écriture même de Mitterrand : « Récompense, merci », avec le numéro du secrétariat de l’Elysée. On est alors à quelques jours de l’élection présidentielle. Mercier se dit que ce « talisman » qui a modifié sa vie et celles de plusieurs individus peut jouer un rôle. Il téléphone et obtient un rendez-vous avec Mitterrand au Florian où, devenu enfin un convive à part entière du président, il lui rend son chapeau : « Quelques mois après avoir retrouvé son chapeau, François Mitterrand pulvérisa toutes les prédictions des instituts de sondages, se faisant réélire avec 54,2% des suffrages exprimés » (p 211)

A quelques mois des élections de 2012, la lecture de cette fable ironique est assez bienvenue. Elle nous rappelle d’abord à quel point le socialisme fin de courses de Tonton fut vide et plus que tout se résuma en effet, surtout dans les milieux parisiens, à un culte ridicule de la personnalité, dans une société réduite plus que jamais à la parade et au spectacle. On se souvient d’ailleurs qu’au lendemain de la réélection, Libé salua plus l’artiste que l’idéologue convaincu.

Pour qui, au final, vote Antoine Laurain ? C’est la question qu’on peut se poser in fine, tant ce récit habile joue sur plusieurs tableaux, ménageant la chèvre et le chou : si Sarkozy gagne, le romancier pourra toujours dire qu’il l’avait prédit, puisque son président à lui est réélu. Si Hollande l’emporte, il dira alors qu’il avait anticipé la victoire d’un ancien premier secrétaire du PS. Certes, réduire Mitterrand à un chapeau est une métonymie peu flatteuse pour la gauche, y compris pour celle d’aujourd’hui dont les mentors sont le pur produit de ces années-là. En, même temps filtre à travers les lignes une espèce de nostalgie pour cette époque, au fur et à mesure que le lecteur est invité à en retrouver les diverses mythologies : Michel Polac (p 80), Yves Mourousi et Marie Laure Augry (p91), Serge Gainsbourg (p 139) Dallas (p 187), Jean Luc Lahaye (p 188) le franc et le fameux Pascal (p 184), la polémique sur les colonnes de Buren (p 160). La fable demeure ainsi ouverte, même si la satire de la fatuité humaine – chose semble-t-il la mieux partagée au monde – laisse peu de place à une lecture idéaliste de la société contemporaine.

Antoine Laurain - Le chapeau de Mitterrand - Flammarion, 2012

01:03 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : antoine laurain, le chapeau de mitterrand, années 80, satire, littérature, roman |

samedi, 18 février 2012

Les églises des pentes de la Croix-Rousse en péril

C’est l’ami Myrelingot qui a attiré mon attention sur cet article de la Tribune de l’Art de Didier Rykner, daté du15 février 2012 concernant l’état de délabrement dans lequel se trouvent deux églises des pentes de la Croix-Rousse, joyaux du patrimoine canut du premier arrondissement, Saint-Bernard et le Bon Pasteur : dégradations, profanations, tags, menaces d’effondrement et désintérêt flagrant de la municipalité pour le sauvetage de ces bâtiments historiques… Les deux photos ci-dessous, prises à l'intérieur du Bon Pasteur, proviennent de cet article que je vous invite à consulter et faire circuler. ( Cliquer ICI)

La chaire du Bon Pasteur, brisée à coup de masses.

Etat du 31 janvier 2012 - photo de Didier Rykner

Bon Pasteur : Plaque en marbre avec le nom des morts pour la France,

derrière,le maître-autel tagué

13:44 Publié dans Bouffez du Lyon | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : tribune de l'art, lyon, bon pasteur, saint-bernard, patrimoine, christinnanisme, gérard collomb |

Radiographie de Saint-Bernard

Le 28 juin dernier, je publiais ce billet sur l’église Saint-Bernard, dont je vois de ma fenêtre la silhouette, sachant dans quel sinsitre état d’abandon elle se trouve. Je le republie aujourd’hui, accompagné d’un article que Louis Jacquemin consacre à l'histoire de celle du Bon Pasteur, qu’on sait également menacée et abandonnée par la municipalité

De quelque point qu’on pose l’œil sur sa hautaine pierre, cette église nous parait spectralement oubliée. A un point tel que je possède certains témoignages d’habitués de la place en contrebas, affirmant ne l’avoir jamais vraiment remarquée : « Ah bon, il y a une église ? ». Magnifique et inachevé, ce mur qu’on voit, prompt à surplomber l’abrupt, donne le ton : devant le monument arc-bouté, la verdure forme rempart, jungle touffue à l’image d’un Eden d’avant la faute, paradou zolien où s’ébattent d’hermaphrodites escargots. Lorsqu’il pleut, les plus intrépides s’aventurent hors du domaine en longues files brillamment baveuses. De bonnes âmes en rejettent quelques-uns dans le repaire, toujours humide et broussailleux. Les autres meurent sous le pas d’inattentifs ou de sadiques.

De ma fenêtre, j’aperçois ce mur qui tient tête à toutes les saisons. L’église n’a été que quelques décennies la paroisse des pauvres canuts. On était en 1852. Las de « descendre à Saint-Polycarpe », sur les bancs des riches marchands, ces derniers avaient obtenu du cardinal de Bonald un lieu de culte pour eux seuls. Le terrain fut offert par la famille Willermoz. L’architecte Tony Desjardins établit les plans ; La façade devait comporter un clocher ainsi qu’un double escalier monumental ; le manque d’argent compromit leur édification.

Quelques trente-cinq ans plus tard, la percée du funiculaire à travers la colline occasionna des affaissements de terrain et des lézardes inquiétantes dans l’édifice. Surgit le vingtième siècle qui, d’une guerre à l’autre, vit le pays s’enfoncer dans la déchristianisation. Les paroissiens devenant de plus en plus clairsemés, le bâtiment menaçant de plus en plus de s’effondrer, on finit par le désacraliser. Certains petits vieux redoutèrent un temps qu’il devint une mosquée pour les maghrébins de la Grande Côte, d’autres une église pour les intégristes. Certains espérèrent que la ville en ferait un lieu culturel. Tout cela demeura lettres mortes. L’insécurité sauva en quelque sorte le bâtiment, qui demeure ainsi.

Devant la porte close de Saint-Bernard, on se croirait perdu en quelque hameau ruiné, comme si, tout autour, la ville ne profilait plus ses bâtis, et que la colline fût partout sauvage. Tel le clocher de la Charité, Saint-Bernard est un des rares lieux éminemment poétiques où se murmure à voix presque authentique le passé de la ville, lieu magnétique en ce sens qu’il fut heureusement retiré aux vivants et demeure clos sur son mystère. Ainsi, lorsque je rejoins le plateau, il m’arrive de passer devant cette porte de bois aussi mystérieuse que fermée. Dans l'aveuglant sépia d’une carte postale d’autrefois, j’imagine la solennité déserte (et sans contredit peuplée de rumeurs) de cette chaire, ces bancs, ces chapelles, ces vitraux, ces statues, abandonnés au rêve d’une fantastique Résurrection, comme dans quelque conte enchanté de Barbey d’Aurevilly. Promeneur pourtant désabusé, je ne parviens pas à passer mon chemin sans emporter quelque grain de sa radiographie au cœur.

Histoire du Bon Pasteur, L. Jacquemin

Cette paroisse a été créée par le cardinal de Bonald en 1855. Elle avait été rendue nécessaire par l’accroissement de la population ouvrière venue habiter sur les pentes de la Croix-Rousse, le quartier de la soierie.

Une église provisoire fut ouverte au culte le 16 mars 1856.Or, ce jour-là, naissait Eugène-Louis-Napoléon, fils d’Eugènie de Montijo et de Napoléon III. L’Empereur décida à cette occasion d’être le parrain de tous les enfants nés le même jour que le petit prince.

L’abbé Callot, premier curé du Bon Pasteur, écrivit alors au souverain pour lui recommander son enfant, l’église née, elle aussi, le 16mars. Napoléon III accepta ce parrainage. Le couple impérial visita le bâtiment provisoire le 10 août 1860.

La première pierre de l’église définitive fut posée le 25 août 1869. L’œuvre à réaliser avait été confiée à Clair Tisseur, architecte plus connu par ses œuvres littéraires publiées sous le pseudonyme de Nizier de Puitspelu. Il construisit une église de style romano-byzantin. On lui imposa un clocher bien peu roman et d’une hauteur exagérée : mais il fallait que la nouvelle église se voit de loin. Par contre, l’escalier monumental prévu devant le portail ne fut jamais réalisé.

Le nouveau sanctuaire fut consacré en 1863 par le Cardinal Caverot.Tony Tollet orna l’intérieur de peintures très académiques et Louis Bégule en dessina les vitraux.

(Louis Jacquemin –Histoire des églises de Lyon, 1983)

13:38 Publié dans Bouffez du Lyon | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : église saint-bernard, croix-rousse, canuts, lyon, christianisme, catholicisme |

vendredi, 17 février 2012

Leur monnaie, leur parole commune

Dernier jour pour échanger vos francs, lit-on un peu partout dans la presse aujourd’hui. Ce jour, vendredi 17 février 2012, le franc devient donc exclusivement un objet poétique, à quelques semaines d’une élection durant laquelle deux tenants du Oui à la Banque centrale européenne indépendante font mine de s’affronter comme d’autres escrocs politiques le firent avant eux. « Je suis de gauche » souriait à pleines dents, sirupeux, Hollande sur une chaine de télé, tandis qu’à Annecy, Sarkozy le traitait de menteur. La superposition des deux images et des deux propositions était éloquente : si l’on admet en effet que le clivage réel dans les peuples est purement économique, c'est-à-dire qu’il ne distingue en réalité que des pauvres et des riches, on voit bien en effet que ces deux partisans de la Banque centrale européenne autonome ne sont opposants que pour le spectacle.

François Hollande s’opposant à Nicolas Sarkozy sur son bilan est un leurre, le même leurre que François Mitterrand s’opposant à Valéry Giscard d’Estaing sur le sien en 1981 : en guise de changement, Hollande ne rêve que de prendre sa place pour faire la même politique que Sarkozy, tout comme Mitterrand, son modèle, prit la place de Giscard pour faire passer ce foutu euro que le rédacteur de la Constitution européenne avait inventé avec d’autres sous le nom d’écu. D’une certaine façon, le jour d’aujourd’hui qui entérine la confiscation de notre monnaie par une banque mondiale autonome est leur œuvre et leur victoire communes à tous, présidents, ministres, députés, sénateurs et chefs de partis de ces quatre dernières décennies.

Cette bipolarisation de la vie politique place donc en campagne un vrai président de droite contre un faux président de droite, la droite sarkoziste contre la droite socialiste, dans un pays où l’alliance des deux depuis quarante ans est l’unique responsable de l’endettement de l’Etat. Qu’on se souvienne de Jospin, Moscovici, DSK et consorts, volant au secours de Chirac après la dissolution de 1997 pour mener à bien les fameux critères de convergences de Maastricht afin de donner tous les pouvoirs à cette Banque centrale lors de la création de l’euro (1999 et 2002).

A cette entreprise de confiscation de la monnaie, s’est adjointe une entreprise de confiscation de la parole, dont les deux camps se sont rendus complices sur plusieurs fronts :

- Celui de l’appauvrissement de la langue qui, au nom de l’égalitarisme, a été mené de mains de maitres aussi bien par la gauche que la droite. Le corollaire de cet appauvrissement fut la progressive infiltration de la culture Mainstream, cette culture qui plait à tout le monde dont Martel se fit récemment le chantre

- Celui du culte des valeurs, qu’elles soient nationales comme le travail et la famille du côté de Sarkozy ou qu’elles relèvent de la bouillie républicaine avec l’anti racisme et la défense indignée des minorités du côté de la sordide gauche plurielle. Sur ce culte campent aussi bien les sbires de Marine que ceux de Hessel.

- Celui des communicants avec les grands meetings d’une part, dont Le Bourget pour Hollande et Marseille pour Sarkozy sont les plus récents exemples, et la propagande, par les chiens de garde respectifs de chaque parti, des petites phrases des candidats sur les réseaux sociaux ou dans les medias traditionnels.

Pendant ce temps, dans le monde réel, la confiance en l’euro, leur œuvre commune, s’évapore doucement.

De nombreux spéculateurs ont fait monter le cours de l’or depuis ces derniers mois, en pariant sur un effondrement progressif de cette monnaie de consommation sans corps ni histoire réels, après que les pays les plus endettés -à commencer par la Grèce- auront dû quitter la zone euro afin de rembourser leur dette avec une monnaie dévaluée.

Qu’en sera-t-il alors de la dette française, creusée depuis Mitterrand jusqu’à Sarkozy en passant par Chirac, chacun servant, de la retraite à 60 ans au bouclier fiscal, les intérêts de sa clientèle électorale ? Et qui croira qu’Hollande (qui affirme non sans culot qu’il sera le président de la sortie de crise) plus que Sarkozy aura le pouvoir d’agir sur la BCE, avec les pouvoirs restreints qui sont désormais ceux d’un président français?

Deux mois de mensonges, donc, de petites phrases et d’affrontements stériles gérés par des communicants sur des plateaux, attendent donc le pays de Rabelais et ses citoyens privés de paroles comme ils le furent de leur monnaie. Nous sommes, en effet, sommés d'écouter, de comprendre, d'adhérer puis de voter mais à quel endroit, dites-moi, de parler, de se parler ?

Le Front de Gauche d’un côté et le Front National de l’autre ne sont là que pour canaliser le ressentiment sur ces fameuses valeurs, un peu comme la cape rouge cherchant l’attention du taureau : avec eux, le monde est simple, il y a les bons d'un côté et les salauds de l'autre, comme en 44, et chacun doit être d'un camp. Mais dès lors que ni l’un ni l’autre n’a les moyens d’accéder au pouvoir au second tour, à quoi sert cette mis een scène, sinon à remplir les caisses des partis (0,60 euros la voix) et gérer les ralliements.

Dès lors, à part occuper la position du spectateur cynique et se marrer devant les Guignols de l’Info en se croyant le plus malin, quel recours demeure-t-il au citoyen miniaturisé que chacun d'entre nous est à son insu ? S’il a compris que son vote (une voix sur plus de 40 millions) n’est plus depuis longtemps qu’un pis aller auquel une éducation citoyenne en papier mâché est seule à conférer une importance tronquée, il peut se désolidariser de ce système : le faire savoir en votant pour n’importe qui, sa belle mère ou son poisson rouge, ou bien en ne votant pas. Prendre soin de lui, de son individu, de sa parole, de ceux qui l’entourent. C’est à cela que dans toutes les dictatures a servi la culture, spécialement livresque. Remettre donc la politique et ses prétentions à sa place. Refuser, au nom de l’estime qu’il a de lui et des autres, de se faire illusionner - on pourrait aussi dire divertir - d’une aussi piètre façon.

Pascal sur un ancien billet de 500 francs, l'un des plus mélancoliques de la Banque de France. Malgré l'ironie terrible qu'il y eut à faire figurer le penseur du divertissement et du pari sur un billet de banque alors que les Trente Glorieuses et la consommation battaient leur plein, j'ai toujours aimé ce visage songeur devant la tour Saint-Jacques, comme s'il était une sorte de gardien du temple, du vrai temple, celui du lecteur solitaire.

02:36 Publié dans Les Anciens Francs | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : politique, billets français, pascal, tour saint-jacques, divertissement |

jeudi, 16 février 2012

Les Dupond(t) sont en campagne

11:01 | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : politique, présidentielle, hergé |

mercredi, 15 février 2012

Gazette de Solko n°18

16:42 Publié dans Sur le vif | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : sarkozy, présidentielle, politique, actualité |

Fin de la culture générale

Fin de la culture générale, aux concours d’entrée de Sciences Po et de nombreuses autres écoles. Un bien ? Un mal ? Chacun disserte dans son coin, comme en d’autres temps sur la réforme de l’orthographe. La supprimer irait dans le sens de la fameuse égalité (sauce XXIème siècle) qui en toute chose cherche à abolir la discrimination et à établir d’imaginaires parités entre tout ce qui de près ou de loin revendique un pouvoir ou une différence. Vieux credo des éducateurs de gauche. La conserver reviendrait à protéger les systèmes de castes permettant aux élites de se reproduire de façon pernicieuse.

Longtemps, des théories de gauche l’ont défendue parce qu’elles facilitaient justement l’ascenseur social et l’intégration des plus démunis au sein des élites bourgeoises. Mais il semble qu’aujourd’hui, les élites étant devenues aussi incultes et connes que le bon peuple, à quoi servirait l’enseignement, jugé dispendieux et purement ornemental, de cette fameuse culture générale, devenue un véritable serpent de mer ?

Pour ne pas parler dans le vide, commençons par nous demander ce qu’est cette fameuse culture gé et en quoi consiste dans les faits son enseignement. On découvrirait alors qu’elle est au fil du temps devenue parfaitement anachronique dans les établissements publics du secondaire où des réformes plébiscitées par l’OCDE et effectuées aussi bien par des gouvernements à majorité PS qu’UMP (je n’ose plus trop dire de gauche ou de droite) ont laissé entrer pour des raisons justement sociales et plus tellement culturelles ce qu’on appelle avec une certaine hypocrisie un « nouveau public ». On découvrirait que, franchi ce premier cap, la culture Gé n'est qu'une sorte de matière hybride, sise entre Questions pour un Champion et le Trivial Poursuit, un système de fiches apprises par cœur et servant à bachoter.

On peut dès lors se demander légitimement quelle est son utilité aujourd’hui. Et même, si sa suppression en tant que matière ne sera pas, in fine, le meilleur moyen de rétablir chez certains une envie d’en faire une pratique personnelle. Car la culture générale (détestation pour ce mot générale….) est fondamentalement celle de l’honnête homme (le contraire du pédant ou du technicien) et celle de l’autodidacte (elle est un mode de vie, une pratique individuelle). Au final et sans sophisme, l’enseignement de la culture générale n’était-il pas le pire ennemi de la culture générale ?

A un jeune homme qui habiterait Paris et s’apprêterait à le quitter bientôt, je conseillerais à ce sujet deux choses en matière de culture générale : d’abord, une promenade au Père Lachaise. Rêver un bref instant devant ces tombes qui ne sont ni des fiches ni des produits, observer longuement celle d’Héloïse et Abélard, puis celle de Géricault, celles de quelques généraux d’Empire, méditer longuement enfin devant celle de Balzac et celle de Nerval qui se font face, en se disant : « Et maintenant à nous trois ! »

Et puis, parce qu’on ne peut penser que « sur la brèche », se plonger durant les mois qui viennent dans la si rigoureuse et si juste Crise de la Culture d’Hannah Arendt, dont je tire les quelques lignes qui vont suivre : il n’y a pas mieux pour comprendre comment et pourquoi on a pu en arriver là, grâce aux efforts conjugués des politiciens de tous bords, soucieux de faire d’une pierre deux coups en déclinant non sans démagogie le culturel sur le mode du social et le social sur le mode du culturel, histoire de rattraper le retard par rapport à nos amis américains et de préparer le monde de demain.

Hannah Arendt

11:31 | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : sciens po, culture générale, littérature, hannah arendt, actualité, société |

mardi, 14 février 2012

Etre à la glace

Solidité trompeuse de cette glace qui, au moindre redoux, fuitera. Dureté fausse. La pierre, elle, demeurera, qui n’est prise dans d’autre rétraction que la sienne. Fidèle à sa matière, pas à l’instant. Porteuse de jours anciens et de morts passés. Illusion de cette glace, qui feint de prendre mais se retirera tantôt.

fontaine Bartholdi, Lyon

Demeurer de glace, à fixer le monde et sa dureté, yeux dans les yeux. Privilège de la blancheur et de la solitude. Littré dit que la glace est le froid intérieur causé par des impressions morales, par l'äge. Qu'entend-il exactement par impressions morales ? Etre à la glace, disait-on jadis, et non pas de glace, pour exprimer cette insensibilité feinte avec résolutiuon et maladresse. Pour un coeur sensible, l'insensibilité qui est son contraire peut-elle être autrement que feinte ? Un coeur sensible se protège avec cette matière qu'il a appris à secrèter avec le temps : la glace, dont s'enrobe sa nudité aussi blessante que blessée.

On dit aussi rompre la glace, lorsque l'estime, la sympathie, l'amour s'écoulent à nouveau.

Mais on ne peut feindre ni fondre la pierre. La pierre, tout ce qu'on peut faire d'elle, c'est la sculpter. Ce n'est déjà pas si mal. L'hiver, l'eau eternellement frimeuse, s'accroche à la pierre et joue la forme. Mais elle ment, nul n'est dupe. La pierre et la glace, tout comme la pierre et la chair, n'ont jamais la même chance.

11:46 Publié dans Des poèmes | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : fontaine bartholdi, être à la glace, de glace, littérature, poésie |