jeudi, 01 décembre 2011

Le Progrès, rue Bellecordière

En ce temps-là, le Progrès de Lyon n'était pas encore délocalisé dans sa lointaine banlieue de Chassieu. Rue de la République, il occupait encore un siège imposant en plein centre ville : l'entrée officielle se faisait par un hall gigantesque, tapissé de petites annonces; une seconde réservée aux artistes, c'est-à-dire aux journalistes, donnait sur la rue Bellecordière. Le Grand Hall de la rue de la République avait été auparavant celui d’un théâtre, le théâtre Bellecour : en matière de bâtiments, tout se recycle, et les villes sont telles des feuilletés d'époques mettant en scène la valse des générations. Ceci explique cela.

Dès qu’elle s'échappait des rotatives l’édition du jour était donc placardée derrière les vitrines du grand hall, par un garde en blouse grise qui seul en possédait la clé. Les lecteurs qui défilaient là variaient au fil de la journée. Les chômeurs de l’aube se pointaient munis de petits carnets et de bouts de crayons, les badauds du soir cherchaient l’heure des séances du Majestic ou du Cinéjournal, les salles de cinéma d’à côté. Dans la journée, on trouvait de tout devant les colonnes encrées : passionnés d’exploits sportifs, lécheurs de carnet mondain, amateur du feuilleton quotidien ou collectionneurs de faits divers. N’oublions pas les concours : le journal proposait alors un jeu, « avez-vous le coup d’œil », qui monopolisait la sagacité de toutes et de tous quand il fallait déterminer au jugé d’une seule photo si le camion du laitier passait bien sous le pont du chemin de fer, ou encore combien de bouteilles de rouge contenait l’arrière boutique du bistrotier.

Dès qu’elle s'échappait des rotatives l’édition du jour était donc placardée derrière les vitrines du grand hall, par un garde en blouse grise qui seul en possédait la clé. Les lecteurs qui défilaient là variaient au fil de la journée. Les chômeurs de l’aube se pointaient munis de petits carnets et de bouts de crayons, les badauds du soir cherchaient l’heure des séances du Majestic ou du Cinéjournal, les salles de cinéma d’à côté. Dans la journée, on trouvait de tout devant les colonnes encrées : passionnés d’exploits sportifs, lécheurs de carnet mondain, amateur du feuilleton quotidien ou collectionneurs de faits divers. N’oublions pas les concours : le journal proposait alors un jeu, « avez-vous le coup d’œil », qui monopolisait la sagacité de toutes et de tous quand il fallait déterminer au jugé d’une seule photo si le camion du laitier passait bien sous le pont du chemin de fer, ou encore combien de bouteilles de rouge contenait l’arrière boutique du bistrotier.

Le sol de ce Grand Hall était couvert de mégots ; principalement de mégots de brunes, alors réservées à la gent masculine qui fumait des Gauloises et des Gitanes, les dames n’ayant pas encore la liberté ni l’esprit à tirer en public sur des Gaulois et des Gitans. Vers les vingt trois heures, le garde en blouse grise écussonnée, foutait tout ce joyeux public dehors afin de passer en maugréant un coup de balai sur la journée, avant de tirer une grosse grille coulissante en ferraille criarde et de la cadenasser sur le dernier clochard aviné.

De l'autre côté, c'était la rue Bellecordière, le côté sombre et intime du journal, le passage par chez Louise Labé. L’entrée de la rédaction côtoyait celle des des Messageries Lyonnaises. Autour de la cahute en verre du garde régnait une animation constante. Si vous étiez un habitué des lieux, un escalier plus étroit que l’autre vous menait directement aux bureaux de la rédaction. Plus haut encore, par des escaliers de bois sombres et jamais cirés, on grimpait jusque au repaire des photographes. Le mot, l’image : ah, c’est là que battait le cœur exact de la cité ! le coeur... ça, plutôt, qu'on aurait dû appeler le poumon... Car tous ces gens ne travaillaient, au fond, qu'au rythme de la rotative qui, comme la reine abeille, dictait à tous sa loi et ses horaires pour répandre aux quatre coins du département le vent frais de ses nouvelles. Restaient encore quelques crieurs, même s'ils faisaient déjà figure de dinosaures.

Ce lieu fascinant possédait bien sûr ses maintes succursales : le café de la Brioche, son comptoir et sa salle du rez-de-chaussée, ses salons du premier, rue de la Barre, pour les rendez-vous « politiques ». La rue des Marronniers, bien moins touristique, celle-là, qu'elle ne l'est à présent, c’était la rue du casse-croute du midi. Et surtout, à partir de minuit, chez Toussaint Vacca, au café Le Monde ouvert jusqu'à l'aube, un lieu à l'urbanité pittoresque dans lequel ce qu’on appelait encore le Milieu lyonnais se retrouvait à heures fixes : des putes, des truands, des flics et des journalistes, auxquels se joignaient parfois quelques noctambules égarés ou, plus rarement, un homme en blanc de l’Hôtel-Dieu, juste en face. Dans ce mini-minuit enfumé, des juke-boxes empiaffés gueulaient La vie en rose jusqu’à plus soif, jusqu'au petit matin. Quelques maîtres régnaient sur ce Progrès d’alors : Bernard Frangin, Pierre Mérindol, Jean Jacques Lerrant, Paul Gravillon, Michel Eymoz… Signe des temps, un centre de distribution d’objets culturels indéterminés, dont je ne nommerai pas l’enseigne, occupe à présent ces lieux. Et de ce centre, nous ne trouvons rien à dire… Ah si : l'air y est climatisé, et la clientèle surveillée...

Entrée des Artistes, rue Bellecordière (mai 68)

06:13 Publié dans Bouffez du Lyon | Lien permanent | Commentaires (14) | Tags : progrès, presse, littérature, les lyonnais, lyon, rue bellecordière, bernard frangin, pierre merindol, jean jacques lerrant, journalisme |

mercredi, 30 novembre 2011

Gazette de Solko n°11

05:40 | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : solko, politique, agriculture, réchauffement climatique, actualité |

mardi, 29 novembre 2011

Les Lyonnais font leur promo

L’univers du grand banditisme, celui de la police, celui du cinéma et celui de la téloche flirtent ensemble avec doigté. Surtout aux heures de grande écoute dominicales.

Pour s’en convaincre, il fallait zapper sur Drucker ce dimanche. Sur les sofas rouges de son indécrottable talk show, Olivier Marchal, acteur, metteur en scène et ancien inspecteur à la brigade anti terroriste et anti criminelle présentait son film, Les Lyonnais, lequel sort sur les écrans mercredi. (Quel étrange emploi du verbe sortir, me dis-je. Mais passons.) « C’est un film qui plait beaucoup aux femmes parce qu’il présente des hommes au grand cœur. » explique Marchal. Diable : c’est ce qui s’appelle faire d’une pierre deux coups !

Près de lui, deux de ses personnages, si l’on peut dire : Edmond Vidal, dit Momon, le célèbre truand, et Charles Pellegrini, le non moins célèbre flic qui arrêta Momon, un jour de décembre 1974. Tous deux blanchis par le temps. Tous deux assis côte à côte, « comme deux anciens combattants entre qui la paix est revenu » susurre le gentil animateur à la voix mièvre. L’un et l’autre admettant, du bout des lèvres, que Les Lyonnais est « un beau polar ». (Pas encore des pros de la promo, mais ça viendra) : nous voici donc prévenus, on s’y rendra donc avec une infinie prudence.

Hasard du calendrier ? Ils avaient en réalité tous deux aussi un bouquin qui vient de sortir à vendre (encore sortir, décidément, quand ferons-nous des choses qui rentrent et nous ramènent à la maison ?) : Pour une poignée de cerises du côté de Momon, l’ancien braqueur de banques de soixante-quatre ans (dont quatorze passés en tôle), et Histoires de PJ pour Charles le flic, lequel s’illustra également dans les affaires du petit Mérieux et du juge Renaud et avoua être rentré dans la police pour avoir trop lu San-Antonio. On souhaite à tous deux (mais je n’aurai pas l’heur de vérifier) la même plume que celle du père de Béru.

Tous ces gens, flics, truands, acteurs et metteurs en scène se font applaudir tour à tour telles des stars miniaturisées par un public amorphe qui, ici comme ailleurs, consent à former tapisserie. Etrange magma que ces pixels en boites d’où jaillit la couleur sur le ciel laiteux et gris de ma fenêtre en novembre. Ces gens ne partagent qu’une seule valeur, leur notoriété et l’argent qu’ils en tirent. Tous, y compris ce pauvre Michel dont on ne sait, comme les maires ou les députés du PS ou de l’UMP, à quel âge il prendra enfin sa retraite pour libérer le terrain, tous pareillement corrompus par le spectacle. Dans tous ces mots, ces phrases, et même dans ces applaudissements, quelque chose qui s’étire vainement, se prolonge pour rien, détaché de toute action, de toute signification. Une sorte d’anéantissement de l’agir, du dire, du désir, du rêve de devenir shérif comme de celui de se faire la Société Générale, un jour, entre copains. Tous ces gens ont réussi. Des nantis. J’éteins la télévision.

Je n’ai pas vu Intouchables. Je n’irai pas voir Les Lyonnais.

05:48 Publié dans Sur le vif | Lien permanent | Commentaires (10) | Tags : les lyonnais, olivier marchal, le gang des lyonnais, edmond vidal, charles pelligrini, pour une poignée de cerises, cinéma, lyon, histoires de pj, actualité |

dimanche, 27 novembre 2011

Retour à Killybegs de Sorj Chalandon

Journaliste et romancier, Sorj Chalandon propose avec Retour à Killybegs un texte dense, dont le style cible le lecteur d’aujourd’hui en ne quittant que par à-coups le récit des événements, tout au long d’une narration croisée s’étendant sur presque un siècle. L’intrigue s’inspire de l’histoire de son ami, le militant et combattant Denis Donaldson (déjà héros de Mon traître, publié en 2008) ? Cet agent double irlandais fut assassiné à 56 ans en avril 2006. (Lire l’article annonçant sa mort ICI).

Vieilli pour les besoins romanesques de quelques années, Denis Donaldson prend donc le patronyme du seul personnage fictif du livre, Tyrone Meehan, héros et traître à la fois de la cause qu’il porte devant les siens et devant le monde. De retour dans la maison de son père, ce dernier s’improvise narrateur de ses Confessions ou Révélations, pour retracer son parcours chaotique à travers le Sinn Fein et l’IRA, la gloire et la trahison, avant d’y être abattu.

La trahison pourrait ainsi apparaître comme le motif premier de ce livre – comme la dramaturgie tissée entre les personnages le laisse entendre, et ce jusqu’au dénouement. D’un épisode à l’autre, et part le biais du je narrateur, ce traître que le lecteur suit de près lui apparait en effet, non pas sympathique mais plus prosaïquement humain, comme dans cette page où on pourrait le confondre avec un fonctionnaire terne et paisible :

« Un jour que je buvais des bières avec Sheila au Thomas Asher, un militaire britannique s’est approché de notre table et m’a demandé mon nom. Son officier s’est approché de moi en souriant :

-Laisse tomber, Meehan cotise à la retraite à présent.

Et Sheila a posé sa main sur la mienne. » (p 217)

Un traître, au fond, ce n’est qu’un type dont le combat prend de l’âge et qui vieillit comme un autre, sensible à sa réputation et soucieux de ne pas écorner l’image que le monde-et plus profondément lui-même - a de lui : tel semble être le discours de fond par lequel Chalandon explique le geste de son ami. La manière dont les services britanniques font tomber le personnage est de ce point de vue significative : en le menaçant de révéler le meurtre d’un de ses frères d’armes commis accidentellement de longues années auparavant, ce n’est pas sa cause qu’ils mettent en danger, mais la légende qu’il est devenu parmi les siens. Or le romancier laisse entendre que dans une existence aussi tragiquement et constamment marquée par la défaite politique de son camp, la seule victoire de Meehan aurait été au fond la construction de cette légende. Les années passant, le souvenir gardé vivace et secret de la mort de Dany Finley était devenu à son regard une faute. Les Britanniques jouent ainsi de la culpabilité de leur proie au cœur même du mythe qu’il est devenu dans la résistance à leur impérialisme. C’est ainsi que le personnage entre dans le double-jeu, et le lecteur avec lui. En creux s’amorce ainsi une méditation sur la société libérale et mondialisée qui se construit en marge du vieux nationalisme et de ses idéaux héroïques : quelle dignité, quelle grandeur, quelle gloire ce nouveau monde laisse-t-il aux individus ? Le récit de la terrible grève de l’hygiène menée dans les cachots de Margaret Thatcher (« un mélange de morgue, de chiotte et d’hôpital » – p 166), laquelle déboucha sur la grève de la faim et la mort en 1981 de Bobby Sands, Francis Hugues, Pasty O’Hara et Ray Mac Creesh, constitue de ce point de vue l’épicentre romanesque dans lequel le héros, au sens le plus pur du terme, n’a d’autre choix que de trahir ou mourir.

Ce que cette biographie romancée a de complexe et sensible, c’est la façon dont elle met en lumière la défaite programmée de la cause républicaine dans un siècle promis dès 1940 à la mondialisation. Sont-ils ainsi traîtres à eux-mêmes ou trahis par l’Histoire, ces héros dont l’idéal semble une cause perdue qu’ils se refilent à leur insu comme une boule de poison, de père en fils ? Dès lors, un autre motif sous-tend plus gravement ce livre, celui de l’héritage, celui de la filiation.

Au commencement de la tragédie de Tyrone Meehan était un père, dont les premières pages narrent rapidement les combats et la mort : « Avant d’être méchant (il faut lire rendu alcoolique par ses défaites), mon père était un poète irlandais et j’étais accueilli comme le fils de cet homme. » (p 16). Engagé dès 1921 contre le cessez-le-feu imposé parles Britanniques et la partition de son pays en deux, ce père, condamné à mort, puis gracié, devient très vite paria dans son propre pays : « Pat Meehan n’était plus un homme mais une défaite » (p18). Pourtant, comme le souligne Tyrone : « L’IRA, c’était la chair de mon père, sa vie entière, sa mémoire et sa légende ». Une défaite historique et un combat à poursuivre : lourd héritage, ciment romantique dans lequel les héros n’ont d’autres choix que se forger un héroïsme, à moins de devenir des vaincus ou pire, des traitres. La passation de cet héritage à son fils Jack est le fil conducteur par lequel chemine toute l’intrigue. Epouser l’échec du père est ainsi le prix à payer pour garder vivante la légende nationale. Dans un monde où ce qu’on doit à filiation est décisif pour l’estime qu’on a de soi, la radicalité du combat condamne ainsi au sacrifice.

On peut ainsi parler de l’hérédité de cette défaite qui, sur trois générations, abat une lignée d’hommes : Jack Meehan, fils de Tyrone et petit-fils de Pat, finira barman dans un pub irlandais de Christchurch en Nouvelle Zélande, confirmant le destin familial : « Nous n’étions plus une famille, à peine un troupeau blême ». (p 25)

Retour à Killybegs peut ainsi se lire comme une méditation sur une filiation rompue par l’Histoire. C’est lorsqu’il voit son propre fils épouser – pour son malheur - la cause irlandaise et être condamné à la perpétuité à son tour que Tyrone Meehan avoue pour la première fois sa lassitude. Une cause noble et héroïque, certes, mais sans issue devant l’indifférence de l’opinion, la marche du monde. Stupéfait d’apprendre la trahison de son père à sa sortie de prison, Jack le retrouve une dernière fois dans la maison de Killybegs au cours d’une scène où se joue un drame qui les dépasse tous deux, celui de leurs aïeux :

« -J’ai eu un père pendant 20 ans, et puis il est mort

Je regardais Jack. Il y avait tellement de Meeham en lui. J’ai failli sourire de lassitude. Je me suis dit qu’il était tout ce qui me restait.

-Comment peux-tu me regarder en face, hein ? Comment fais-tu ?

-Je regarde mon fils.

-Je t’interdis. Ne prononce jamais ce mot. Jamais : » (p 146)

Après avoir consacré deux livres à cette histoire, dont celui-ci que l’Académie Française a couronné, Sorj Chalandon affirme qu’il écrira encore sur l’Irlande, « mais plus jamais sur cette histoire de trahison » . A Mathieu Menoss qui, dans un entretien publié dans La peau sur les mots après la parution du premier livre, Mon traitre, lui demandait s’il était parvenu aujourd’hui à considérer Denis Donaldson comme »une victime de cette putain de guerre », Sorj Chalandon répondait :

« Oui, tout à fait. Des combattants de l'IRA sont tombés les armes à la main. Des civils sont morts sous les bombes. De jeunes Anglais, la vingtaine tout juste, se sont retrouvés face à la mort dans les rues hostiles de Belfast. Des grévistes de la faim se sont sacrifiés. Et je pense que Denis Donaldson fait partie de cette humanité que la guerre a saccagée. Le leader révolutionnaire irlandais Michael Collins disait :

- Je n'en veux pas aux Anglais pour nous avoir combattus. Pour nous avoir emprisonnés, torturés ou tués. Je leur en veux pour avoir fait de moi un tueur.

Et moi j'en veux aux Anglais d'avoir fait de Denis Donaldson un traître. Je le vois encore sur la photo au camp de prisonniers de Long Kesh, la main sur l'épaule de Bobby Sands. Si ce dernier fut enterré avec les honneurs militaires dans le cimetière de Milltown, où reposent tous les héros de la République, Donaldson fut enterré dans le cimetière des oubliés, de l'autre côté de la rue. »

Ce roman, Retour à Killybegs, est d’une certaine façon son autre et ultime tombeau.

RETOUR À KILLYBEGS de Sorj Chalandon. Grasset, 336 p., 20 €.

22:04 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : littérature, sorj chalandon, retour à killybegs, sinn fein, ira, denis donaldson, politique, société |

samedi, 26 novembre 2011

Tout le monde connaît Roger Excoffon

La première partie du XXème siècle fut véritablement pour la typographie un moment d’inventivité prodigieux, dont on retient quelques noms : Lissitsky, Rodtchenko, Tschicholld, Ballmer, Morison, Peignot, Cassandre, Jacno… Au regard de ce moment d’ébullition, venir après semblait tenir du défi.

Né à Marseille, dans une famille de minotiers et de juristes, Roger Excoffon (1910-1983) est «monté» à Paris à l’âge de 19 ans Après avoir œuvré comme dessinateur dans une agence de publicité parisienne, il prit en 1945 la tête de l’antenne parisienne de la fonderie Olive, dirigée à Marseille par Marcel Olive, son beau-frère.

Excoffon fut le père de plusieurs polices, le Chambord, le Banco, le Vendôme, le Mistral, le Choc, l’Antique Olive, ainsi que de nombreuses affiches ou logos : De 1960 à 1970, U&O puis Excoffon Conseil ont ainsi réalisé les affiches d’Air France, Jet Tours, Bally, Larousse, Dior, Renault, Dunlop, Rivoire et Carret, Campari, Reynolds, SNCF, Caisse d’Épargne, Fluocaril, Sandoz, Lote… Les jeux olympiques de 1968 bénéficièrent également de la «patte » d’Excoffon, de même que l’emprunt d’État et la déclaration de revenus de 1973 ou l’affiche du film La prisonnière de Henri Georges Clouzot (1969)…

Le lundi 12 décembre à 18h15, aux Archives municipales de Lyon, les commissaires de l’exposition, Tony Simoes Relvas et Samuel Rambaud, évoqueront leur rencontre avec Excoffon, ainsi que la variété de son œuvre. On aura l’occasion de reparler de tout cela dans les semaines à venir.

Le site du Musée de l'Imprimerie et la lettre du mois à télécharger ICI

Tout le monde connaît Roger Excoffon

Exposition du 24 novembre au 19 février 2012

Musée de l'Imprimerie, 13 rue de la Poulaillerie - 69002 Lyon

12:40 Publié dans Bouffez du Lyon | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : musée de l'imprimerie, typographie, actualité, lyon, roger excoffon |

jeudi, 24 novembre 2011

Au moins, j'aurais laissé un beau cadavre

Billet invité de Patrick Verroust, à propos du spectacle de Vincent Macaigne, MC2, Grenoble.

Vendredi soir, j'ai subi Au moins j'aurais laissé un beau cadavre. La prétention du titre me laissait espérer, mieux, qu'une bouteille de Beaujolpif.

Ce spectacle, je l'ai trouvé pute, manipulateur, profanateur. J'entends, par ce dernier terme, un acte gratuit, potache, sans signification. Vincent Macaigne pratique le théâtre de l'outrance, du bruit et de la fureur. En l’espèce, il a oublié le théâtre et la fureur pour surjouer, le rôle qui fit sa réputation, ce mec cogne. La manipulation ne se situe pas que dans le plaisir dictatorial qu'il s'octroie, de faire lever et saluer les spectateurs « ad libitum », de les éclabousser d'eau « putride », elle consiste, surtout, à dire tout et son contraire, à se situer dans un registre trash avec de couteux clins d’œil, esthétiques. A saturer le public, à l'égarer.Sa génération est d'une époque sans repères, il en joue et en abuse. Il a le talent, particulier, de taper à côté des émotions, de faire mine de choquer, d'épater le bourgeois, tout en le caressant, mine de rien, dans le sens du poil. Il fait gueuler pour gueuler des imprécations, sinon sans queue ,du moins sans tête. Il accapare non seulement son domaine mais aussi celui des spectateurs. Pour ma part, je n'ai nul envie de me tordre le cou pour regarder les gesticulations de ses acteurs. Le spectacle est long, avec d'insupportables longueurs, introduites malhabilement. Je sais bien que cette génération est la génération du mobile incessant, mais téléphoner les situations à ce point est enfantile. Je me demande s'il n'y a pas une perversité à maintenir assis, les spectateurs aussi longtemps, sans objet. En fin de spectacle surgit un aquarium dans lequel il est évident que tous les protagonistes vont aller se vautrer, l'envie d'aller les y plonger, rapidement, à coup de pieds dans le cul, fut vive. Trois malheureux moutons furent introduits sur scène. Que faisaient là ces bêtes terrorisées, à part symboliser le manque d'égard envers les spectateurs cloués à leur siège ? Un château d'Elseneur se dressa, effet sensuel et esthétique garanti, il se dégonfla, aussitôt et cela deux fois.

Actuellement, il doit y avoir un contrat entre la MC2 et les metteurs en scène, il est difficile de voir des spectacles , sans, au moins, un acteur nu. C'est, peut être l'effet des réductions budgétaires, il n'y aurait plus de costumes pour tout le monde et un nouveau métier émergerait « déshabilleuse ». Il est rare que cela ne soit pas gratuit. Je donne acte que, cette fois ci, la première scène de nudité et de fornication avait du sens et aurait bien servi le spectacle si elle avait su surprendre en n'allant pas tomber dans la fosse à l'attrait irrésistible. La seconde m'a paru être un acte compulsif, sans intérêt.

Le monologue de l'acteur nu, outre sa longueur, le monologue, voulait, peut être, signifier que le spectacle partait en couilles, ce dont nous étions nombreux à nous en être aperçu. Les applaudissements furent nourris, sans plus. Il est certain que dans cette période où le trash est un signe de vitalité musicale entre autre, il y a un public pour ce genre de prestation. De toute façon, il y a, toujours, un public. J'ai noté, les symboles accrochés au décor, drapeau français, européen, drapeau des croisés, faucille et marteau, hure de sanglier mais il ne me semble pas avoir vu de symboles représentant le fascisme.

Je suis un farouche défenseur de la liberté d'expression, plus précisément , de la nécessité d'apprendre à penser par soi même, et à apprendre à penser ce qu'on pense. J'ai entendu des enseignants se demander s'ils amèneraient des élèves voir ce spectacle. Je leurs ai déconseillé d'y amener des élèves non avertis et sans repères. Ils pourraient sortir contents et satisfaits , leurs égos paumés y trouveraient justifications. Je leurs ai recommandé de les emmener voir des spectacles où l'expression est portée par une grande rigueur, dans le respect du texte, la mise en scène, le jeu des acteurs. La liberté d'expression, sans rigueur ni cohérence, n'est que flatulence liberataire complice d'un libéralisme qui a besoin de la pauvreté de pensée pour spolier sans vergogne.

Paradoxalement, par des chemins différents, ce spectacle rejoint des aspects du théâtre de Georges Lavaudant et d'autres en produisant un spectacle visuel et sonore à regarder sans s'attacher à tout voir et écouter. Cette création me semble se rapprocher d'une performance d'art contemporain. Un théâtre, telle la grande salle de la Mc2 ne me semble pas appropriée à ce type de spectacle que je verrais mieux dans un grand espace où les spectateurs pourraient déambuler à leur guise, aller, venir, discuter, boire un verre, échapper à toute main mise, garder leur libre arbitre et leur droit d'aller et venir.

Vincent Macaigne vous avez oublié la beauté de l'écriture de W Shakespeare, lisez mieux , vous vociférerez à meilleur escient.

Patrick Verroust

MC2, Grenoble, du jeu. 24/11/11 au ven. 25/11/11

07:22 Publié dans Des pièces de théâtre | Lien permanent | Commentaires (13) | Tags : théâtre, vincent macaigne, littérature, shakespeare, mc2, grenoble |

mercredi, 23 novembre 2011

Gazette de Solko n°10

05:40 | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : politique, hautetfort, solko |

mardi, 22 novembre 2011

Memento mori et autres postures

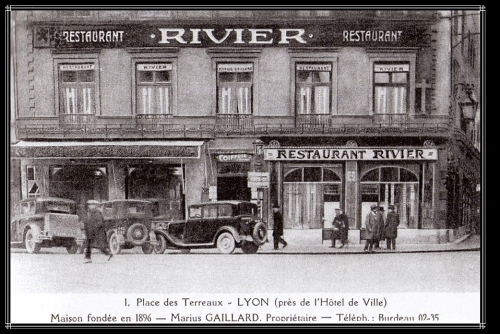

L’Europe est vieillissante ; c’est un fait. La jeunesse, celle qui veut le bruit et la fureur et charrie l’énergie dans ses veines, gronde ailleurs : au Brésil, en Inde, en Afrique. Comme Chateaubriand l’écrivit un jour à propos du duc de Bordeaux : «Prolonger ses jours au-delà d’une éclatante illustration ne vaut rien ; le monde se lasse de vous et de votre bruit ; il vous en veut d’être toujours là. » On aurait tout autant pu le dire à ce monsieur Rivier, dont l’enseigne occupa un jour si largement la place des Terreaux. Son restaurant où se pressait la Bonne société de la Belle Epoque est dorénavant un magasin de fripes assez quelconque. Et l’on ne sait même plus le nom de l’artisan qui un jour, pour ravaler la façade, fit choir l’enseigne qui porta son nom au milieu des débris. Ni dans quel champ elle alla pourrir. Ce restaurant qui n'est plus, cela m'étonne et m'amuse de penser que Béraud, qui habita un certain temps au 4 de la place des Terreaux, dut s’y attabler en compagnie d’Albert Londres et de Charles Dullin au plus bel éclat de leur jeunesse, avec cette même et somme toute ridicule privauté que les vivants du café Leffe d’aujourd’hui.

C’est certes dérangeant de se souvenir que, comme le duc de Bordeaux ou monsieur Rivier, nous passerons à notre tour. Certains âges de la vie jugent même la chose révoltante. En même temps, il y a dans la mort quelque chose de consolant, et j’entends bien ce lucide et caustique plaisir avec lequel Chateaubriand écrivit : « il vous en veut d’être toujours là ». Heureux me dis-je celui qui, après avoir été insouciant à vivre, parvient à l’être autant à mourir, même si c’est assurément plus difficile.

On apprend beaucoup de choses dans le monde, en effet, mais nulle part à passer la main. Imaginerait-on une école de ce genre, dont la devise écrite au tableau chaque jour serait celle du Memento Mori, et le diplôme de fin de cursus un congé définitif ? Se dire qu’on va mourir, n'est un plaisir - voire un luxe- que pour celui qui estime que ça ne va pas se passer sur l’heure, je veux dire, à l’instant. Je sais que je vais mourir, mais je sais que je goûterai, là, encore quelques instants. Je les savoure. J’hume. Derrière ce memento mori, j'entends bruire mon souffle et résonner le pas sûr de ma vie. Et j’apprécie. Là réside la secrète et profonde délectation de la mélancolie. Si les 2000 vers du Testament de Villon sont si justes, si caustiques et si beaux, c’est parce qu’ils dégorgent de la joie de se savoir mortel et vivant à la fois. Le plus pauvre des pauvres, sûr tout soudain de son trésor.

S’il y a un point commun entre Villon et Chateaubriand , c’est que tous deux - est-ce assez singulier dans la littérature ! - ont adopté le point de vue de leur propre cadavre, une parole issue de leur propre tombe :

« Item, vueil qu’autour de ma fosse

Ce qui s’ensuit, sans autre histoire,

Soit escrit en lettre assez grosse… »,

quémande le premier. S'il n'y avait cette joie, ce plaisir ironique de celui qui n'est pas encore mort et chante encore, ce serait certes ce qu'on appelle une posture. Sur quoi le second renchérit, de ce même ton, mettant à nu le plaisir vif du vivre encore : «Vous qui aimez la gloire, soignez votre tombeau ; couchez-vous y bien ; tâchez d’y faire bonne figure, car vous y resterez. »

05:41 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : memento mori, béraud, chateaubriand, villon, place des terreaux, littérature, lyon |

lundi, 21 novembre 2011

D'un Nikolaï, l'autre : un certain Pétrovitch de Fabrice Lardreau

Le long et beau commentaire de Michèle Pambrun, qui a lu Un certain Pétrovitch, m'incite à republier ce billet sur le roman de Fabrice Lardreau. Les lecteurs de Solko bénéficient ainsi de deux chroniques pour le prix d'une...

Sympathique: de nos jours, cela signifie normal, pire même, banal. Des types sympas, notre monde en est rempli : la Fête des voisins que Fabrice Lardreau met à l’honneur durant deux pages de son roman, Un certain Pétrovich, publié chez Léo Scheer, en témoigne. Ce petit roman s’articule autour d’un syndrome dont nous serions tous plus ou moins victimes : le symptôme de Peter. Ce dernier, qui appliqué aux cols blancs s’est révélé terriblement juste, peut-il aussi s’appliquer aux héros de fiction ? Telle est la question inattendue que pose le romancier et sur laquelle il fonde son intrigue en opposant deux héros de fictions : le premier forgé dans le dix-neuvième siècle et l’Est lointain, Akaki Akakievitch, le personnage principal du Manteau, la nouvelle de Gogol. Le second fabriqué dans l’Ouest des sixties, le héros des comics récemment remanié, Spiderman. Deux héros, deux fabriques de héros et deux époques, l’ancienne Russie tsariste et les Etats Unis de Kennedy.

Nikolaï Gogol

Couverture de Spiderman

A ces deux héros, le personnage principal, le narrateur lui-même, « quadragénaire effacé au physique quelconque » (p 23), chef comptable dans une fédération sportive, s’identifie tour à tour, comme si se jouait en lui une micro-guerre des contenus culturels : la culture Maintream, pour paraphraser Frédéric Martel celle qui plait à tout le monde, et l’autre, officielle et rébarbative, celle qui s’enseigne au lycée.

On découvrira plus tard « une zone atypique dans son cerveau » (p 95). Est-ce cette zone qui pousserait ce quidam effacé, au nom lourd à porter (Patrick Platon Pétrovitch) à commettre une succession habilement graduée d’actions de plus en plus autoritaires, de la reconquête d’une affirmation de soi perdue sur ses collègues de travail et ses voisins indélicats à des actes héroïques devant des loubards de banlieue et des terroristes ? « Qu’il s’agisse de voyous de banlieue, d’agents d’Al Quaïda, cet usager de la ligne B a lutté » lit-on dans l’article de presse qui relate ses exploits. Cette geste postmoderne, racontée sur un ton enjoué, s’effectue à la vitesse d’un téléfilm sans qu’on comprenne tout d’abord où le romancier veut nous emmener. Elle vaut à son personnage un séjour à l’hôpital, un passage au 20 heures, et une réception par le Président de la République. Sans compter une formation à l’Académie new-yorkaise des super-héros, dans laquelle il est accueilli par Stan Lee, vêtu d’un vieux pyjama de l’Hôtel-Dieu parisien.

A travers cette intrigue fantaisiste, Lardreau interroge donc la valeur de la fiction dans laquelle la culture Mainstram nous trempe en permanence, les modèles qu’elle propose, les comportements qu’elle induit, tant ceux liés à l’inhibition que ceux liés à l’exhibition. C’est de ce point de vue une satire sociale réussie, qui met à jour avec ironie les limites de cette culture du stéréotype : en effet, pour les gens ordinaires que nous sommes («mes concitoyens ont plus ou moins le même manteau, la même obsession matérialiste » -p 109- ou encore « nous allons de manteau en manteau, bronzés, câblés et insouciants jusqu’au précipice -p139-) le super-héros peut apparaître, le temps d’une illusion, comme une solution narcissique idéale, parce qu’il conjugue à la fois service à autrui et success-story. Avec habileté, malice, Lardreau invite son lecteur à suivre son personnage dans cette illusion, jusqu’au quart d’heure de notoriété prophétisé ou promis par Andy Warhol, jusqu’à la consécration finale, la réception par l’hôte de l’Elysée, qu’il trouve sympathique. Ce mot, attribué à l’actuel président, sonne pour le moins paradoxal, surtout par les temps qui courent. C’est que ce dernier, que le scrutin a placé au sommet d’une pyramide sociétale en cartoons, se révèle finalement aussi mainstream que n’importe quel quidam : comme les grands manitous du divertissement made in USA prenaient Gogol pour un écrivain soviétique (la pique est assez savoureuse), le président qui ne l’a pas non plus lu, si « impossible, inouï, grotesque » que celui puisse paraître à notre personnage, croit qu’il l’insulte lui-même en prononçant le nom de l’écrivain.

La France que Lardreau met ainsi ludiquement en scène à travers le président comme à travers les passagers du RER, le personnel de la fédération, les voisins, et son personnage principal s’est ainsi, en choisissant des fictions tragiquement manichéennes et pour le moins simplifiées, élevée en la matière à son niveau historique d’incompétence : le super héros hanté par Spiderman se révèle à la toute fin n’être qu’un bel arnaqueur, et notre personnage se retrouve pour de bon sans manteau. Ce petit livre est une satire sociale attrayante et bien ficelée, qui après avoir posé la question des modèles culturels dominants dans lequel nous sommes englués y répond par un joli tête-à-queue : car c’est au final vers le fantôme de Gogol et vers ceux de ses Nouvelles de Saint-Petersbourg que le lecteur a envie de retourner en le fermant, loin des présidents à élire ou à réélire (le narrateur glisse au passage ne pas avoir voté en 2007), et loin des électeurs sympas qui se nourrissent des contenus simplistes de leurs story-tellings, ici mis à mal avec un caustique plaisir.

06:23 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : fabrice lardreau, un certain petrovitch, littérature, mainstram, gogol |