dimanche, 10 juin 2012

Le Père Thomas

Le premier à évoquer le Père Thomas aura été Léon Boitel (Lyon vu de Fourvière, 1833). "C'est le Molière des ouvriers et des cuisinières, des conscrits et des bonnes d'enfants", écrit-il. Comme Laurent Mourguet, dont il fut un temps le partenaire, le père Thomas interpréta en effet bon nombre de pièces, dont rien ne demeure puisque, comme Mourguet, il était probablement illettré. Lorsque Boitel lui rend cet hommage, dans un chapitre entier de ce qui est aujourd'hui considéré comme l'un des ouvrages d'histoire locale de tout premier plan, Thomas vivait encore, pour seulement deux années. Nizier du Puispelu (Clair Tisseur) cause également de ce vieux saltimbanque qui marqua décidément ceux qui assistèrent à ses numéros de rues, dans un chapitre de « De viris illustribus lugduni » (Les Oisivetés du Sieur Puitspelu, 1896) : et pas n'importe quel chapitre : le premier. "De Thomas aux autres marchands d'orviétan ou aux bateleurs qui opéraient sur les places de Lyon, il y avait la distance d'Homère aux poétaillons d'aujourd'hui", remarque-t-il. Le compliment n'est pas mince.

On l'aura beaucoup répété, c'est Thomas qui aurait été l'inspirateur de Gnafron, lorsqu'il accompagnait Laurent Mourguet aux Brotteaux, dans ce qu'on appelait alors la Grande Allée. La petite histoire précise que c'est en raison des retards trop nombreux de Thomas que Mourguet eut l'idée de créer une marionnette à sa ressemblance, afin de faire patienter le public en attendant l'arrivée du compère pochard. Et lorsqu'il s'aperçut qu'il avait plus de succès avec la marionnette qu'avec l'original, il fabriqua Guignol à sa propre effigie.

Thomas débuta sa carrière armé d'une trompette et un violon. Il chantait des chansons populaires qu'il réadaptait le plus souvent à sa sauce, et dans lesquelles il glissait des dialogues de bonnes femmes. Il s'était rendu très célèbre avec une chanson, La Bourbonnaise, que le populaire avait tourné contre la DuBarry. Lorsqu'il chantait et improvisait ainsi, il portait un habit à brandebourgs, une grosse montre et un chapeau à petites ailes, arrondi par le dessus. Il faisait également la pantomime et improvisait ses piécettes fort irrévérencieuses, si l'on en croit les témoins de l'époque. Né en 1773, Thomas eut vingt ans sous la Terreur, trente sous Napoléon, quarante sous la Restauration, et vécut ses derniers jours durant la Monarchie de Juillet : il lui fallut donc composer avec tous ces régimes, et tourner avec diplomatie ses diatribes en fonction des saisons. Splendeur et misères de l'intermittence :

En quatre-vingt douze

Ah comme on se blouse !

On voyait tout rouge

Au nom de la Loi !

Mais en l’an quatorze

C’est bien autre chose

On voit tout en rose

Sous notre bon Roi.

A quelques mois de distance, Thomas chantera, raconte Puitspelu, ces couplets différents :

Et gai, gai, le roi Louis

Est de retour en France,

Et gai, gai, le roi Louis

Est rentré dans Paris...

Bon, bon Napoléon

Est de retour en France

Bon, bon Napoléon

Revient dans sa maison.

De son vrai nom Lambert Grégoire Ladré, il était né à Givet dans les Ardennes, avait rejoint Paris avec ses parents. A dix-sept ans, il avait commencé son métier de bateleur au Palais Royal, là même où Diderot évoque si brillamment sa rencontre avec le fameux neveu de Rameau. Avant de s'installer à Lyon, Thomas avait poussé sa roulotte en province, dans le bordelais et le clermontois. Durant cet hiver glacial de 1835, les derniers jours de Thomas furent douloureux. Les émeutes de 1831 et 1834 avaient plongé dans la crise la fabrique et renforcé considérablement les forces de police. Bateleurs, forains, camelots et saltimbanques n'avaient plus le même droit de cité sur la voie publique. A Thomas cependant, en raison de sa notoriété et de son âge, on accorda une sorte de passe-droit : un théâtre, place Le Viste, qui tenait plus de la baraque foraine. Mais ce mois de décembre fut frigorifique. Atteint d’un catarrhe pulmonaire, Thomas prit une bronchite chronique et mourut quasiment dans la rue, comme les SDF du temps présent. On le porta à l'hôpital les pieds gelés, à l'article de la mort. Il rendit l'âme la veille de Noël 1835. Un médecin le disséqua et récupéra son squelette qui poursuivit probablement la carrière de saltimbanque de son infortuné propriétaire - si tant est vrai qu'un prolétaire ne possède que son tas d'os - pour les besoins de l'éducation des étudiants en médecine, fils des notables de la ville qui, enfants, avaient mêlé leurs rires à ses notes de violon.

photo du musée d'Anatomie, Université Lyon I

00:05 Publié dans Des inconnus illustres | Lien permanent | Commentaires (20) | Tags : père thomas, léon boitel, lyon, gnafron, littérature, théâtre, culture |

samedi, 09 juin 2012

Ce soir, osez Cyrano

Pour une fois que le théâtre étudiant est à l’honneur dans cette ville où Maréchal et Planchon firent leur début, on se doit de le saluer. Disons le tout de suite, je ne suis pas un fan de Cyrano et je n’irai pas voir celui de Torreton la saison prochaine aux Célestins. Pour moi, Cyrano, c’est le Ben-Hur du drame romantique, l’Autant en emporte le vent de la scène parisienne. Y règne une tradition française du mot d’esprit que je n’aime pas, parce que (chez Rostand comme ailleurs) sa rhétorique convenue me laisse de glace. Eh bien ça tombe bien : c’est précisément Cyrano que les étudiants du groupe OSE (organisation du spectacle étudiant) ont choisi de monter, ce qui me laissait d'autant plus libre pour juger leur création. Et j’ai passé une excellente soirée.

L’histoire de Roxane, Christian et Cyrano sert de fil conducteur et de prétexte à un enchaînement de tableaux spectaculaires où se mêlent théâtre, combats, chants, danses. Just a gigolo, Ruby Tuesday et Laschia chio pianga trouvent ainsi leur place parmi les alexandrins de Rostand, et dans le fil tendu d’une narration de deux heures trente qu’on ne voit ainsi pas passer. Autour de Quentin Grenet, président de l’association, adaptateur et acteur jouant le personnage de Cyrano, ils sont une trentaine, bourrés d’enthousiasme et de talent, qui jouent la comédie, chantent, dansent. Les maquilleuses et costumières sont également des étudiantes venues de Sup de Mode. Dans un bel esprit de troupe, tous honorent ainsi avec bonheur les objectifs de l’association : « créer des spectacles par et pour les étudiants lyonnais et les jouer sur des campus ou sur des grandes scènes ». Celle de la Bourse du Travail en est une. Elle était hier presque pleine, il faudrait ce soir qu’elle le soit entièrement Les bénéfices générés par les deux soirées seront reversés à l’UNAFAM, une association qui vient en aide aux familles et amis de malades psychiques. Pour ma part, je souhaite longue vie à cette production, qui mérite de survivre à ces deux jours qui l’ont vu naître.

Bourse du Travail - Salle Albert-Thomas : 205 place Guichard, Lyon 3e. 04786011 77.

Dernière samedi 9 juin 2012 à 20 heures. De 5 à 10 euros.

02:55 Publié dans Des pièces de théâtre | Lien permanent | Commentaires (10) | Tags : théâtre, unafam, ose, cyrano de bergerac, bourse du travail, lyon |

mercredi, 06 juin 2012

La gazette de Solko n°30

00:05 | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : politique, élections législatives, hollande |

mardi, 05 juin 2012

Têtes de reine

13:44 | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : jubilé elisabethii |

lundi, 04 juin 2012

Au jubilé d'Elisabeth II

Il pleut sur Londres et la Tamise est grise sur tous les écrans du monde, quand la barge royale, rouge et mordorée entame sa lente navigation. La monotonie de cette retransmission convient bien à cette grisaille d’un dimanche après-midi, tandis que cette barge royale, rouge, mordorée et escortée, n’en finit plus de traverser Londres sous une pluie battante, jusqu’au Tower Bridge où elle s’arrime. C’est le jubilé d’une reine octogénaire (il faut se méfier des octogénaires) qui para pour l’occasion sa robe et son chapeau de blanc, chipant à sa jolie bru, au centre d’une dramaturgie réglée à l’anglaise, la couleur symbolique de la jeune mariée et l’attention de tous les regards.

Jusque tard dans le soir qui vient se prolonge ce double spectacle retransmis par la BBC ; d’une part, la famille royale regardant passer un à un chacun de ces mille bateaux emplis de grappes de gens vêtus de cirés et massés sous des parapluies; ces mêmes gens, d’autre part, adressant de grands signes à cette famille royale, et tout particulièrement à cette reine aux yeux perçants, immobile, silencieuse, rusée comme un pape, figée là durant des heures, à les regarder passer les cortèges de barques, tandis que d’autres s’impatientent et s’épuisent autour d’elle. Qu’a-t-elle donc en tête ? A quoi pense ce Chef d’Etat paradoxal, incarnation de la suprême autorité politique dénuée de tout pouvoir politique, en s'emplissant des God save the Queen qui jaillissent de chaque embarcation ? Sacrée sous Truman et Auriol, elle a vu passer neuf présidents de la République française, douze des Etats Unis, et douze premiers ministres anglais, qui vinrent chaque semaine lui conter en tête à tête les histoires de leur gouvernement.

Son autorité, elle la tient de son grand-âge, de son parcours individuel, de sa saisie des choses, de sa discipline de fer, du fil de sa longue existence. Elle la tient aussi de la part de l’Histoire du monde qu’elle a vécue, à commencer par la résistance à Hitler où se ressourça la légende des Windsor. Mais où sont les Churchill, De Gaulle, Roosevelt, Staline, qu’elle a côtoyés naguère ? Survivante. Elle la tient aussi de l’action d’un empire séculaire, peuplé de crimes et de zones d’ombres. Plus loin encore dans le passé, de ce principe éternel « qui s’en va » (comme disait Chateaubriand en regardant son vieux roi Charles X prendre le chemin de Prague et de l’exil), et qui - ce jubilé festif le prouve - s’accommoda mieux de l’insularité que de la continentalité.

Sur France 2, on sentait, récurrente dans les commentaires de l’après midi, cette interrogation aussi ironique que française face à la popularité de la reine : « mais comment font-ils ? » Un journaliste ne cessait de parler d’un personnage et d’une cérémonie « décalés », comme d’un film qu’il ne comprendrait pas. Se rendait-il compte, lui, à quel point il l’était, décalé, cherchant autour de lui l’actualité de l’événement, c’est-à-dire à l’endroit même où il ne se passait pas. Un instant, une vraie question fut posée : Est-ce Elisabeth qui tient le sentiment monarchique à bout de bras dans la société anglaise, ou bien le sentiment monarchique encore vivace dans la société anglaise qui tient Elisabeth à bout de bras ? Mais comme une telle question ne peut que demeurer sans réponse en société républicaine, on passa à d’autres remarques sans intérêts.

Sur la BBC, les choses allaient de soi devant cette parade fluviale comme sortie du moyen-âge. Et l’on sentait bien à quel point il fallait être frenchie pour se poser, oui, d’aussi ineptes questions. Sur la BBC, on parlait organisation de la journée, origine des bateaux, temps qu’il fait, et de micro-trottoir en micro-trottoir, du pourquoi et du comment on s’était retrouvé là, en famille, à regarder défiler l’évidence de sa propre histoire tout en guettant le passage de our Queen, une légende vivante disent-ils.

Sur la BBC, c’était une journée historique comme il en existe trop peu : non pas parce que ce défilé de bateaux à rames devant monarque marquerait grandement l’épisode du siècle. Mais parce que la permanence des siècles passés marquait l’épisode du jour de son empreinte. Et rappelait que si l’autorité est une façon d’être bien plus éphémère et insignifiante que ne le sont les coups d’éclats du pouvoir, elle demeure, paradoxalement, bien plus signifiante et bien plus durable qu’eux.

Elisabeth en sait quelque chose : on peut le lire dans son malicieux silence devant les bateaux. Comme aurait dit Apollinaire, l’Européenne la plus moderne, c’est vous, Elisabeth…

Marylin & Elisabeth, 1956

11:34 Publié dans Sur le vif | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : jubilé, elisabeth ii, londres, bbc, monarchie, autorité, société |

dimanche, 03 juin 2012

Disparition de K

Après la mort d’un homme, écrivit Kafka, « une fièvre terrestre a pris fin ». Peu après sa disparition survenue le 3 juin 1924, Narodini Listy écrivait ce beau texte :

« Avant-hier est mort au sanatorium de Kierling près de Klosterneuburg, à côté de Vienne, le Dr. Franz Kafka, un écrivain allemand qui vivait à Prague. Peu de gens le connaissaient ici, car il allait seul son chemin, plein de vérité, effrayé par le monde ; depuis bien des années, il souffrait d'une maladie des poumons, et s'il la soignait, il la nourrissait aussi consciemment et l'entretenait dans sa pensée. Lorsque l'âme et le cœur ne peuvent plus supporter leur fardeau, le poumon prend sur lui la moitié de la charge, ainsi la charge est au moins également répartie, a-t-il écrit une fois dans une lettre, et sa maladie était de cette espèce. Elle lui conférait une fragilité presque incroyable et un raffinement intellectuel sans compromis presque terrifiant ; mais lui, en tant qu'homme, avait déposé toute son angoisse intellectuelle sur les épaules de sa maladie. Il était timide, inquiet, doux et bon, mais les livres qu'il a écrits sont cruels et douloureux. Il voyait le monde plein de démons invisibles qui déchirent et anéantissent l'homme sans défense. Il était trop lucide, trop sage pour pouvoir vivre, trop faible pour combattre, faible comme le sont des êtres beaux et nobles, qui sont incapables d'engager le combat avec la peur qu'ils ont de l'incompréhension, de l'absence de bonté, du mensonge intellectuel, parce qu'ils savent d'avance que ce combat est vain et que l'ennemi vaincu couvre encore de honte son vainqueur. Il connaissait les hommes, comme seul peut les connaître quelqu'un de grande sensibilité nerveuse, quelqu'un qui est solitaire et qui reconnaît autrui à un simple éclair dans son regard. Il connaissait le monde d'une manière insolite et profonde, lui-même était un monde insolite et profond. Il a écrit les livres les plus important de toute la jeune littérature allemande ; toutes les luttes de la génération d'aujourd'hui dans le monde entier y sont incluses, encore que sans esprit de doctrine. Ils sont vrais, nus et douloureux, si bien que, presque naturalistes. Ils sont pleins de l'ironie sèche et de la vision sensible d'un homme qui voyait le monde si clairement qu'il ne pouvait pas le supporter et qu'il lui fallait mourir, s'il ne voulait pas faire de concessions comme les autres et chercher recours dans les diverses erreurs de la raison et de l'inconscient, même les plus nobles. Franz Kafka a écrit le fragment Le Soutier (paru en tchèque dans Cernen, chez Neumann), le Verdict, conflit de deux générations, La Métamorphose, le livre le plus fort de la littérature allemande moderne, La Colonie pénitentiaire et les esquisses Regard et Médecin de Campagne. Le dernier roman, Devant la loi, attend depuis des années en manuscrit. C'est un de ces livres qui, quand on les a lus jusqu'au bout, laissent l'impression d'un monde si parfaitement compris qu'il rend inutile le moindre commentaire. Tous ses livres décrivent l'horreur de l'incompréhension, de la faute innocente parmi les hommes. C'était un artiste et un homme d'une conscience si sensible qu'il entendait encore là où les sourds se croyaient faussement en sûreté. »

De passage à Mayence l’année suivante, Alexandre Vialatte, découvrait les écrits de Kafka. C’est grâce à lui que le Procès parut en France en 1933. Je ne sais trop comment Vialatte et ses contemporains lurent Kafka alors. Car je suis convaincu qu’il y a eu une lecture de Kafka d’avant la Seconde Guerre Mondiale, la découverte des camps, Hiroshima, l’absurde, l’existentialisme, et une autre, d’après. La lecture de Listy, sans esprit de doctrine, et celle de l'après-guerre, entièrement revisitée. The Trial sortit en 1962. Deux ans après Psychose, Antony Perkins y brillait entre Jeanne Moreau, Romy Schneider, Madeline Robinson… Et Orson Welles, bien sûr. On peut, sur Daily Motions, revoir la totalité du film. Voici les neuf dernières minutes de cette version de Welles, qui ré-oriente totalement la fin du roman.

02:25 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : kafka, k, kierling, vialatte, welles, littérature |

samedi, 02 juin 2012

L'argent des élus

Les élus distribuent, magnanimes, de l’argent qu’ils n’ont pas gagné. C’est, disent-ils, avec le ton faussement respectueux des fils parlant de la fortune de leurs parents, l’argent de l’Etat. Les élus espèrent toujours tirer un bénéfice électoral de ces partages et de ces distributions. Ils octroient des subventions à telle compagnie plutôt qu’à une autre, à telle association plutôt qu’à une autre, à tel architecte, industriel, artiste ou manager plutôt qu’à un autre, suivant en cela des copinages tissés en loges ou en congrès. Tout ceci est vrai aussi au parti socialiste, n’en déplaise à ceux qui continuent à voir dans ce parti - sous prétexte qu'il se revendique d'idéaux de gauche - un porte parole des pauvres et des opprimés où la justice et le respect de l'autre auraient davantage leur place qu'à l'UMP. Dois-je au passage prendre le temps et le soin de préciser que je n'ai de carte ni au PS ni à l'UMP ?

Tout ceci est, certes, risible et donne envie de ne plus verser un cent à l’impôt. Quand je pense qu’il y a des gens à gauche pour se réjouir d’une réforme qui prélèverait ce dernier à la source ! A la source : l’expression n’est elle pas parlante ?

Tout ceci est risible. Mais c’est hélas toujours aussi réel.

Le seigneur levant l'impôt

12:50 Publié dans Lieux communs | Lien permanent | Commentaires (16) | Tags : politique, impôts, socialistes |

vendredi, 01 juin 2012

Et toi, tu es de gauche ou de droite ?

SI être attaché à la transmission de la culture dite classique, y compris – en Europe – celle du catholicisme, si se battre en vain pour qu’un patrimoine historique comme l’ Hôtel Dieu de Lyon ne devienne pas un hôtel de luxe du groupe Eiffage, c’est être un vieux réac de droite voire un facho alors je suis un vieux réac de droite et un facho.

SI s’opposer au principe d’endettement des Etats par la loi de 1973 ou au traité de Lisbonne qui, de Pompidou à Hollande, a été accepté par tous les présidents de la République sans exception, si protester en vain sous formes de textes de toute nature contre la privatisation éhontée de la monnaie commune, c’est être d’extrême gauche, alors je suis d’extrême gauche.

Si comprendre le fait que les plus pauvres commencent à flipper de se sentir sans la protection souveraine de leur monnaie historique et de leur frontière nationale et votent Le Pen en nombre croissant face à des marchés dérégulés, des états impuissants et des élites qui se foutent ouvertement ou normalement de leur gueule , c’est être lepéniste, alors je suis lepéniste.

Si critiquer les formes technologiques du divertissement de masses parce qu’on voit trop à quel point elles servent de rempart contre la transmission de la culture universelle tout en étant attaché à la liberté de chacun, qui se revendique de plus en plus d’une communauté spécifique et des formes technologiques de divertissement, c’est être en contradiction avec soi-même, alors je suis en contradiction avec moi-même

Si considérer que des formes d’artisanat et de pensée reléguées aux oubliettes par le tout technologique furent des facteurs de civilisation autrement plus efficace que l’égalitarisme postmoderne, le consumérisme passif et le multiculturalisme mercantile, c’est être un nostalgique dépressif, alors je suis un nostalgique dépressif.

Si refuser la confusion entre la morale et le fait politique, et admettre qu'il n'y ait pas de solutions miraculeuses à tous les problèmes que soulèvent la nature humaine et le monde moderne, tout en continuant à les soulever, c'est être un contradicteur inutile ou un fataliste déprimé, alors je suis un contradicteur inutile et un fataliste déprimé.

Enfin si mettre sur le même plan la démagogie des racistes et celle des antiracistes, qui entretiennent un débat médiatique et juridique incessant sur les valeurs des uns ou les valeurs des autres, si dénoncer les discours sur la repentance comme ceux sur le révisionnisme, l’indignation militante ou l’intégration citoyenne, comme des moyens pour les gouvernants d'éviter de soulever la question économique, c’est-être un inconscient voire un salaud, alors je suis un inconscient voire un salaud.

Photo de Jules Sylvestre

00:00 Publié dans Sur le vif | Lien permanent | Commentaires (25) | Tags : politique, france, europe, lyon, société, littérature |

jeudi, 31 mai 2012

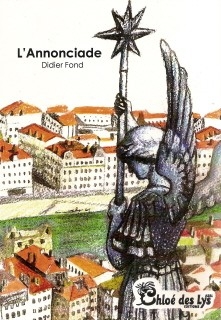

L'Annonciade

Pour faire un bon polar, il faut d'abord un vrai quartier. Cette vérité bien connue de Simenon, Didier Fond l’a reprise à son compte dans le roman qu’il vient de publier chez Chloé des Lys. Sur les pentes de la colline de la Croix-Rousse à Lyon, autour de cette rue Pouteau où il a grandi dans les années soixante, il délimite donc un périmètre qui s’étend de la montée de l’Annonciade à la côte Saint-Sébastien. La rue Pouteau, étroite et tout en escaliers successifs, c'est lorsqu'il fait chaud beaucoup de lumière tombant abruptement sur beaucoup d'ombres. Les murs des petits commerçants de naguère suintaient de ragots en tous genres. C’est en tendant vers eux l’oreille, en les recueillant, en les croisant, que le narrateur de l’Annonciade a filé son texte. De l’entrelacs des cancans émergent alors peu à peu des silhouettes, des personnages, une intrigue, une époque, un quartier.

rue Pouteau de nos jours, théâtre de l'Annonciade dans les années soixante

Dans la tradition littéraire lyonnaise, la toponymie très spéciale de la Croix-Rousse, avec ses escaliers, ses pentes, ses hauts immeubles et ses traboules, a donné naissance à plusieurs formes d’écrits : le flamboyant lyrisme de certains récits poétiques, dont Béraud demeure le maître inégalé; un réalisme sociologique aujourd’hui suranné, dont les nombreux romans de la Fabrique qui fleurirent entre 1880 et 1930 sont les exemples les plus aboutis ; le polar, enfin, celui qu’un Léon Daudet, un Charles Exbrayat, un San Antonio, voire même un Paul Jacques Bonzon et sa série des six Compagnons de la Croix-Rousse (dont Fond a sans doute été un vibrant lecteur dans son enfance) ont - sur différents registres et pour des publics différents- tour à tour incarné. Terre de passions brumeuses, de mystères reclus ; terre de cancans, rajoute avec malice l’auteur de l’Annonciade.

C’est donc bien dans le sillage de cette dernière tradition lyonnaise qu’il inscrit sa voie (voix) : mais derrière un théâtre populaire à la Audiard, si léger qu’on pourrait le croire futile, perce comme chez les romancières anglaises à la si cruelle voix, la profondeur d’un drame familial que le dénouement, placé sous les auspices de l’Archange Saint-Michel qui domine la ville et ses secrets d’alcôve, rend d’autant plus retentissant. Il faut lire cette Annonciade, qu’on habite à Lyon ou non, qu’on ait ou non connu cette société aujourd’hui engloutie des employés de bureaux et petits commerçants des années soixante dont le divertissement principal était déjà (et un peu) la télé, mais encore (et principalement) la rue et tout ce qui se tramait derrière les rideaux à demi-tirés des voisins…

L'Annonciade - Didier Fond - Chez Chloé des Lys - 2012

01:45 | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : l'annonciade, didier fond, lyon, croix-rousse, littérature |