jeudi, 02 février 2012

James Joyce a 130 ans

A la main. Pas encore, l'ordi. Pas encore. Le papier se gratte. Faut que ça crisse. Traits, tracés, lettres. Partir et revenir. Bruire. C’est aujourd’hui l’anniversaire de Joyce. L’ aurait 130 ans. Des pleins et des déliés. 130. Bigre, le bougre.

130 ans ! Il y a peu, Le Figaro titrait : « Vivre 130 ans, l’incroyable révolution de la science ». Assembler ses molécules comme des legos. Régénérer les organes. Hop là ! Tripatouiller le dedans. Laboratoires sans fin. Dans leur folie démocratique, les scientifiques de mes deux déclarent « abolir les inégalités génétiques ». Finirai par plus adhérer du tout à l’égalité si ça continue. Sauver ses gènes de leur sans-gène. L'égalité à tout prix. Envers et contre tous. Jusque dans la programmation céleste. La ruche sans issue. Pour tous, en plus… Pouarkkrr…. De quoi vous dégouter, si le spectacle de leur propagande électorale ne l’avait déjà fait. Pour de bon. Sarkozy déplumé. Hollande enfariné. Pitres pour des pitres. Jamais d'honneur, là-dedans. Jamais.

130 ans, c’est Jeanne Calment + 8. Mais Jeanne n’a laissé aucun écrit. Nothing, nada. Oubliée, la Calment. S'est laissée séchée paresseuse. Dans le trou, à présent. Comme tout le monde. Le trou, la tombe, la fin du voyage. C’est le point crucial. Le point où convergent toutes les lignes de Joyce. Le point de création, d’où tout sort, aussi. Ithaque la pure. Le cœur qui bat, la tombe. « Un type pourrait vivre dans son coin tout seul toute sa vie. Oui, il pourrait. Mais tout de même il aurait besoin de quelqu’un pour le descendre dans le trou qu’il aura pu creuser lui-même » Ça aussi, ça sort d’Ulysse. Page 162. Collection folio, tome 1.

C’est tout le contraire de ce qu’ils disent, les scientifiques, les politiques, les chiens de garde. Vive la mort ! Sans mort, pas de solidarité. Pas de talent. James Joyce a eu 130 ans tout seul. Comme un grand. Un très Grand même. A force de gratter sa plume. A la poigne de la rature. Comme un vieux merle. Du dandysme, là-dedans. Pas peur de son élitisme. De sa morgue. En a fait quelque chose, lui.

Nous quittons tous la maison paternelle comme le fit Stephen, pour chercher infortune. « Peut-être pourriez vous y retourner », suggère Bloom, dans l'Abri du Cocher. La taverne, tout est là. Suggestion de l'impossible retour. Retour, quand même : « Il revient après toute une vie d’absence à ce point du monde où il est né, où il fut toujours, jeune ou vieux, un témoin silencieux, et là, son voyage terminé, il pante son murier. Et meurt. La séance est levée.»

130. Le bon âge des patriarches : «Le nombre de mes années de migrations est de cent trente. Les jours de ma vie ont été peu nombreux et mauvais et je n'atteindrai pas le nombre des années qu'ont duré les migrations de mes ancêtres. », se plaint Jacob à Pharaon. Durer et puis durer. Dieu s'endure. Pas tous capables de tenir. Pas tous. Et Ulysse, combien ? Qui me dira l'âge d'Ulysse au dernier instant ?

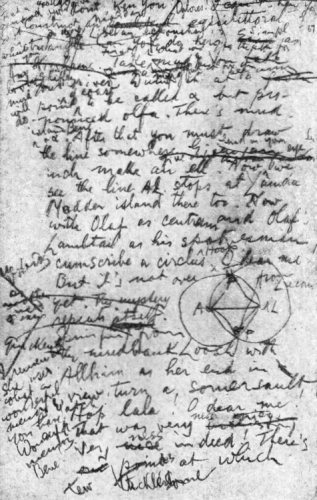

Lira-t-on encore Joyce dans 130 ans ? Demander, interroger, mener l’enquête autour de soi, sondages Ipsos, Sofres, Opinion Way : qui a lu Ulysse d’un seul trait ? Sondez, sondez voir, pour voir. Et Finnegans ? Qui s’est tapé Finnegans ? Les Morts, à la limite. Huston au secours. La pellicule, plus la page. Triche. Mais qui s’est tapé Finnegans sans ciller ? Moi pas. Moi pas pu. Qu’importe ! A partir de quand un écrivain survit-il à sa disparition physique ? Je veux dire, à partir de combien de lecteurs, pour exister, grand âge ? Chêne qu'on n'abbat plus. Combien longtemps ? Comme le descendre dans son trou, tout ça, tout pareil. Lire, descendre dans ses mots. L’enrober Pastiche. Dure encore. Dure encore, aujourd’hui. Un feuillet de lui, là-haut. Fortiche.

Aujourd’hui, James Joyce aurait 130 ans. Aujourd’hui, James Joyce a cent trente ans.

00:00 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : littérature, james joyce, 130 ans, ulysse |

samedi, 17 décembre 2011

Le cas Sneijder de Jean Paul Dubois

Monter ou descendre dans la hiérarchie sociale, dans l’estime de ses proches ; être un dominant ou un dominé, ou les deux à la fois ; monter en puissance ou se perdre en chute libre : le dernier roman de Jean Paul Dubois , Le Cas Sneijder mérite d’être lu et relu pour ce qu’il est, une sorte de fable philosophique sur la société post-moderne qu’aura pourrie l’individualisme de ses composants.

Revenu d’un coma après la terrible chute ascenseur du 28ème étage d’un immeuble situé sur Saint-Antoine » (p 42) dans lequel il a perdu sa fille, le narrateur, Paul Sneijder, « soumis à une imperceptible modification » (p 127) et à « une perception plus affinée de la réalité » (p 61) se met à voir « le mécanisme de nos vies d’une autre perspective », à « devenir attentif » des humains, un peu à la manière des chiens qu’il promène dans le cadre de son nouveau job à Montréal (dog walker). Il sent dans l’air « quelque chose d’enfiévré, d’hystérique », qu’il appelle « une sauvagerie latente, un affolement de la vie » (p 61), dont il tente de se tenir dorénavant écarté.

C’est ainsi qu’il rejoint le point d’observation si historiquement et intrinsèquement littéraire du persan, du naïf, de l'étranger, du candide, du décalé dirions-nous aujourd’hui. Il découvre alors « qu’on ne construit pas un ascenseur autour d’un immeuble, mais un immeuble autour d’un ascenseur »(p 53), et que cet instrument du hasardeux destin est au centre de tout le dispositif familial et social qui l’entoure. L’ascenseur, responsable de son traumatisme concret, l’est en effet de façon plus maligne des nôtres, plus diffus : véritables métaphores d’un monde « de ruses, de mensonges, de leurres » (p 172), les ascenseurs « nous élèvent mais aussi nous dressent les uns contre les autres » (p 127). Principe organisateur de la norme urbaine du monde moderne en ce sens qu’il gère sa verticalité, l’ascenseur est bel et bien « un objet sous évalué et sous estimé » (p 109) : grâce à lui, « ce qui était dispersé est désormais concentré » (p 111), sans lui, « plus de verticalité, plus de densité ». C’est lui qui a fait l’agrégat de ce monde déréglé dans lequel on accepte de tenir sur 0,18 m2 pour grimper de quelques étages. Lui aussi, rajoute Sjneider, « qui a tué ma fille » : (p 112)

D’où le cas Sneijder ou la folie Sneijder, qui rêve un instant de créer « une thrombose » afin d'arrêter le flux de ces ascenseurs qui «transportent tous les cinq jours l’équivalent de la population de la planète » (p 55). Et qui s’observe jour après jour, non sans délice, en train de mettre en scène sa propre dégringolade sociale, au grand dam de sa femme qui passe son temps à lui conseiller « d’aller voir quelqu’un» et de ses fils, deux jumeaux aussi vaniteux qu'insignifiants, que leur mère a castrés. Devenu à la fin de cette vertigineuse dégringolade un « minable », Paul Sneijder «déclaré inapte» et placé sous tutelle par ces trois personnages pour lesquels à aucun moment le lecteur n’est invité à ressentir la moindre empathie envisage de rejoindre enfin sa fille.

« Ce sont les gens, bien plus que les immeubles, qui me posent problème» (p 61), confesse malicieusement ce héros narrateur au détour de l’une de ses introspections ceux qui « puisent dans leur vie comme dans une caisse à outils », à l’image de sa femme qui, chaque fois qu’elle « se fait baiser par son amant » lui «ramène un poulet fermier » (p 49). Parmi eux, il n’y a d’autre recours semble-t-il, que de mordre ou d’être mordu, de monter ou de descendre, à moins de passer « par perte et profits » comme Nicholas White, ce journaliste à Business Work de 34 ans oublié durant un week-end entier dans un ascenseur .

Paul Sjneider, soixante ans, n’oublie rien de ce qu’il a vécu parmi eux, et à plusieurs reprises se rend compte que c’est bien ça le fond de son problème : il voudrait « trancher dans le passé avec un hachoir de boucher » (p 33), il « aimerait appartenir à une espèce amnésique» (p 62) mais sa mémoire est hélas « ignifugée » depuis l’accident du 4 janvier 2011.

Le cas Sjneider s’ouvre et se ferme sur les cadavres de cinq mille oiseaux (des carouges à épaulettes) et ceux de cent mille poissons (des tambours ocellés) qui firent récemment l’actualité : c'est une comédie noire sur la vie familiale en occident post-moderne, une fable caustique sur la place précieuse tout autant qu’insignifiante qu’occupe parmi tant d’autres une seule vie humaine, une méditation nostalgique sur la part d'étrangeté meurtrière contenue en chacun d'entre nous. A plus d'un titre, un livre à lire.

19:48 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : le cas sneijder, jean paul dubois, montréal, ascenseur, littérature, actualité |

dimanche, 27 novembre 2011

Retour à Killybegs de Sorj Chalandon

Journaliste et romancier, Sorj Chalandon propose avec Retour à Killybegs un texte dense, dont le style cible le lecteur d’aujourd’hui en ne quittant que par à-coups le récit des événements, tout au long d’une narration croisée s’étendant sur presque un siècle. L’intrigue s’inspire de l’histoire de son ami, le militant et combattant Denis Donaldson (déjà héros de Mon traître, publié en 2008) ? Cet agent double irlandais fut assassiné à 56 ans en avril 2006. (Lire l’article annonçant sa mort ICI).

Vieilli pour les besoins romanesques de quelques années, Denis Donaldson prend donc le patronyme du seul personnage fictif du livre, Tyrone Meehan, héros et traître à la fois de la cause qu’il porte devant les siens et devant le monde. De retour dans la maison de son père, ce dernier s’improvise narrateur de ses Confessions ou Révélations, pour retracer son parcours chaotique à travers le Sinn Fein et l’IRA, la gloire et la trahison, avant d’y être abattu.

La trahison pourrait ainsi apparaître comme le motif premier de ce livre – comme la dramaturgie tissée entre les personnages le laisse entendre, et ce jusqu’au dénouement. D’un épisode à l’autre, et part le biais du je narrateur, ce traître que le lecteur suit de près lui apparait en effet, non pas sympathique mais plus prosaïquement humain, comme dans cette page où on pourrait le confondre avec un fonctionnaire terne et paisible :

« Un jour que je buvais des bières avec Sheila au Thomas Asher, un militaire britannique s’est approché de notre table et m’a demandé mon nom. Son officier s’est approché de moi en souriant :

-Laisse tomber, Meehan cotise à la retraite à présent.

Et Sheila a posé sa main sur la mienne. » (p 217)

Un traître, au fond, ce n’est qu’un type dont le combat prend de l’âge et qui vieillit comme un autre, sensible à sa réputation et soucieux de ne pas écorner l’image que le monde-et plus profondément lui-même - a de lui : tel semble être le discours de fond par lequel Chalandon explique le geste de son ami. La manière dont les services britanniques font tomber le personnage est de ce point de vue significative : en le menaçant de révéler le meurtre d’un de ses frères d’armes commis accidentellement de longues années auparavant, ce n’est pas sa cause qu’ils mettent en danger, mais la légende qu’il est devenu parmi les siens. Or le romancier laisse entendre que dans une existence aussi tragiquement et constamment marquée par la défaite politique de son camp, la seule victoire de Meehan aurait été au fond la construction de cette légende. Les années passant, le souvenir gardé vivace et secret de la mort de Dany Finley était devenu à son regard une faute. Les Britanniques jouent ainsi de la culpabilité de leur proie au cœur même du mythe qu’il est devenu dans la résistance à leur impérialisme. C’est ainsi que le personnage entre dans le double-jeu, et le lecteur avec lui. En creux s’amorce ainsi une méditation sur la société libérale et mondialisée qui se construit en marge du vieux nationalisme et de ses idéaux héroïques : quelle dignité, quelle grandeur, quelle gloire ce nouveau monde laisse-t-il aux individus ? Le récit de la terrible grève de l’hygiène menée dans les cachots de Margaret Thatcher (« un mélange de morgue, de chiotte et d’hôpital » – p 166), laquelle déboucha sur la grève de la faim et la mort en 1981 de Bobby Sands, Francis Hugues, Pasty O’Hara et Ray Mac Creesh, constitue de ce point de vue l’épicentre romanesque dans lequel le héros, au sens le plus pur du terme, n’a d’autre choix que de trahir ou mourir.

Ce que cette biographie romancée a de complexe et sensible, c’est la façon dont elle met en lumière la défaite programmée de la cause républicaine dans un siècle promis dès 1940 à la mondialisation. Sont-ils ainsi traîtres à eux-mêmes ou trahis par l’Histoire, ces héros dont l’idéal semble une cause perdue qu’ils se refilent à leur insu comme une boule de poison, de père en fils ? Dès lors, un autre motif sous-tend plus gravement ce livre, celui de l’héritage, celui de la filiation.

Au commencement de la tragédie de Tyrone Meehan était un père, dont les premières pages narrent rapidement les combats et la mort : « Avant d’être méchant (il faut lire rendu alcoolique par ses défaites), mon père était un poète irlandais et j’étais accueilli comme le fils de cet homme. » (p 16). Engagé dès 1921 contre le cessez-le-feu imposé parles Britanniques et la partition de son pays en deux, ce père, condamné à mort, puis gracié, devient très vite paria dans son propre pays : « Pat Meehan n’était plus un homme mais une défaite » (p18). Pourtant, comme le souligne Tyrone : « L’IRA, c’était la chair de mon père, sa vie entière, sa mémoire et sa légende ». Une défaite historique et un combat à poursuivre : lourd héritage, ciment romantique dans lequel les héros n’ont d’autres choix que se forger un héroïsme, à moins de devenir des vaincus ou pire, des traitres. La passation de cet héritage à son fils Jack est le fil conducteur par lequel chemine toute l’intrigue. Epouser l’échec du père est ainsi le prix à payer pour garder vivante la légende nationale. Dans un monde où ce qu’on doit à filiation est décisif pour l’estime qu’on a de soi, la radicalité du combat condamne ainsi au sacrifice.

On peut ainsi parler de l’hérédité de cette défaite qui, sur trois générations, abat une lignée d’hommes : Jack Meehan, fils de Tyrone et petit-fils de Pat, finira barman dans un pub irlandais de Christchurch en Nouvelle Zélande, confirmant le destin familial : « Nous n’étions plus une famille, à peine un troupeau blême ». (p 25)

Retour à Killybegs peut ainsi se lire comme une méditation sur une filiation rompue par l’Histoire. C’est lorsqu’il voit son propre fils épouser – pour son malheur - la cause irlandaise et être condamné à la perpétuité à son tour que Tyrone Meehan avoue pour la première fois sa lassitude. Une cause noble et héroïque, certes, mais sans issue devant l’indifférence de l’opinion, la marche du monde. Stupéfait d’apprendre la trahison de son père à sa sortie de prison, Jack le retrouve une dernière fois dans la maison de Killybegs au cours d’une scène où se joue un drame qui les dépasse tous deux, celui de leurs aïeux :

« -J’ai eu un père pendant 20 ans, et puis il est mort

Je regardais Jack. Il y avait tellement de Meeham en lui. J’ai failli sourire de lassitude. Je me suis dit qu’il était tout ce qui me restait.

-Comment peux-tu me regarder en face, hein ? Comment fais-tu ?

-Je regarde mon fils.

-Je t’interdis. Ne prononce jamais ce mot. Jamais : » (p 146)

Après avoir consacré deux livres à cette histoire, dont celui-ci que l’Académie Française a couronné, Sorj Chalandon affirme qu’il écrira encore sur l’Irlande, « mais plus jamais sur cette histoire de trahison » . A Mathieu Menoss qui, dans un entretien publié dans La peau sur les mots après la parution du premier livre, Mon traitre, lui demandait s’il était parvenu aujourd’hui à considérer Denis Donaldson comme »une victime de cette putain de guerre », Sorj Chalandon répondait :

« Oui, tout à fait. Des combattants de l'IRA sont tombés les armes à la main. Des civils sont morts sous les bombes. De jeunes Anglais, la vingtaine tout juste, se sont retrouvés face à la mort dans les rues hostiles de Belfast. Des grévistes de la faim se sont sacrifiés. Et je pense que Denis Donaldson fait partie de cette humanité que la guerre a saccagée. Le leader révolutionnaire irlandais Michael Collins disait :

- Je n'en veux pas aux Anglais pour nous avoir combattus. Pour nous avoir emprisonnés, torturés ou tués. Je leur en veux pour avoir fait de moi un tueur.

Et moi j'en veux aux Anglais d'avoir fait de Denis Donaldson un traître. Je le vois encore sur la photo au camp de prisonniers de Long Kesh, la main sur l'épaule de Bobby Sands. Si ce dernier fut enterré avec les honneurs militaires dans le cimetière de Milltown, où reposent tous les héros de la République, Donaldson fut enterré dans le cimetière des oubliés, de l'autre côté de la rue. »

Ce roman, Retour à Killybegs, est d’une certaine façon son autre et ultime tombeau.

RETOUR À KILLYBEGS de Sorj Chalandon. Grasset, 336 p., 20 €.

22:04 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : littérature, sorj chalandon, retour à killybegs, sinn fein, ira, denis donaldson, politique, société |

mardi, 22 novembre 2011

Memento mori et autres postures

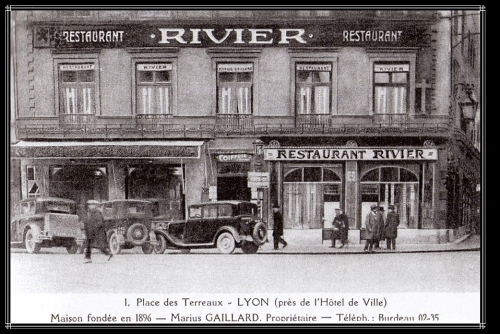

L’Europe est vieillissante ; c’est un fait. La jeunesse, celle qui veut le bruit et la fureur et charrie l’énergie dans ses veines, gronde ailleurs : au Brésil, en Inde, en Afrique. Comme Chateaubriand l’écrivit un jour à propos du duc de Bordeaux : «Prolonger ses jours au-delà d’une éclatante illustration ne vaut rien ; le monde se lasse de vous et de votre bruit ; il vous en veut d’être toujours là. » On aurait tout autant pu le dire à ce monsieur Rivier, dont l’enseigne occupa un jour si largement la place des Terreaux. Son restaurant où se pressait la Bonne société de la Belle Epoque est dorénavant un magasin de fripes assez quelconque. Et l’on ne sait même plus le nom de l’artisan qui un jour, pour ravaler la façade, fit choir l’enseigne qui porta son nom au milieu des débris. Ni dans quel champ elle alla pourrir. Ce restaurant qui n'est plus, cela m'étonne et m'amuse de penser que Béraud, qui habita un certain temps au 4 de la place des Terreaux, dut s’y attabler en compagnie d’Albert Londres et de Charles Dullin au plus bel éclat de leur jeunesse, avec cette même et somme toute ridicule privauté que les vivants du café Leffe d’aujourd’hui.

C’est certes dérangeant de se souvenir que, comme le duc de Bordeaux ou monsieur Rivier, nous passerons à notre tour. Certains âges de la vie jugent même la chose révoltante. En même temps, il y a dans la mort quelque chose de consolant, et j’entends bien ce lucide et caustique plaisir avec lequel Chateaubriand écrivit : « il vous en veut d’être toujours là ». Heureux me dis-je celui qui, après avoir été insouciant à vivre, parvient à l’être autant à mourir, même si c’est assurément plus difficile.

On apprend beaucoup de choses dans le monde, en effet, mais nulle part à passer la main. Imaginerait-on une école de ce genre, dont la devise écrite au tableau chaque jour serait celle du Memento Mori, et le diplôme de fin de cursus un congé définitif ? Se dire qu’on va mourir, n'est un plaisir - voire un luxe- que pour celui qui estime que ça ne va pas se passer sur l’heure, je veux dire, à l’instant. Je sais que je vais mourir, mais je sais que je goûterai, là, encore quelques instants. Je les savoure. J’hume. Derrière ce memento mori, j'entends bruire mon souffle et résonner le pas sûr de ma vie. Et j’apprécie. Là réside la secrète et profonde délectation de la mélancolie. Si les 2000 vers du Testament de Villon sont si justes, si caustiques et si beaux, c’est parce qu’ils dégorgent de la joie de se savoir mortel et vivant à la fois. Le plus pauvre des pauvres, sûr tout soudain de son trésor.

S’il y a un point commun entre Villon et Chateaubriand , c’est que tous deux - est-ce assez singulier dans la littérature ! - ont adopté le point de vue de leur propre cadavre, une parole issue de leur propre tombe :

« Item, vueil qu’autour de ma fosse

Ce qui s’ensuit, sans autre histoire,

Soit escrit en lettre assez grosse… »,

quémande le premier. S'il n'y avait cette joie, ce plaisir ironique de celui qui n'est pas encore mort et chante encore, ce serait certes ce qu'on appelle une posture. Sur quoi le second renchérit, de ce même ton, mettant à nu le plaisir vif du vivre encore : «Vous qui aimez la gloire, soignez votre tombeau ; couchez-vous y bien ; tâchez d’y faire bonne figure, car vous y resterez. »

05:41 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : memento mori, béraud, chateaubriand, villon, place des terreaux, littérature, lyon |

lundi, 21 novembre 2011

D'un Nikolaï, l'autre : un certain Pétrovitch de Fabrice Lardreau

Le long et beau commentaire de Michèle Pambrun, qui a lu Un certain Pétrovitch, m'incite à republier ce billet sur le roman de Fabrice Lardreau. Les lecteurs de Solko bénéficient ainsi de deux chroniques pour le prix d'une...

Sympathique: de nos jours, cela signifie normal, pire même, banal. Des types sympas, notre monde en est rempli : la Fête des voisins que Fabrice Lardreau met à l’honneur durant deux pages de son roman, Un certain Pétrovich, publié chez Léo Scheer, en témoigne. Ce petit roman s’articule autour d’un syndrome dont nous serions tous plus ou moins victimes : le symptôme de Peter. Ce dernier, qui appliqué aux cols blancs s’est révélé terriblement juste, peut-il aussi s’appliquer aux héros de fiction ? Telle est la question inattendue que pose le romancier et sur laquelle il fonde son intrigue en opposant deux héros de fictions : le premier forgé dans le dix-neuvième siècle et l’Est lointain, Akaki Akakievitch, le personnage principal du Manteau, la nouvelle de Gogol. Le second fabriqué dans l’Ouest des sixties, le héros des comics récemment remanié, Spiderman. Deux héros, deux fabriques de héros et deux époques, l’ancienne Russie tsariste et les Etats Unis de Kennedy.

Nikolaï Gogol

Couverture de Spiderman

A ces deux héros, le personnage principal, le narrateur lui-même, « quadragénaire effacé au physique quelconque » (p 23), chef comptable dans une fédération sportive, s’identifie tour à tour, comme si se jouait en lui une micro-guerre des contenus culturels : la culture Maintream, pour paraphraser Frédéric Martel celle qui plait à tout le monde, et l’autre, officielle et rébarbative, celle qui s’enseigne au lycée.

On découvrira plus tard « une zone atypique dans son cerveau » (p 95). Est-ce cette zone qui pousserait ce quidam effacé, au nom lourd à porter (Patrick Platon Pétrovitch) à commettre une succession habilement graduée d’actions de plus en plus autoritaires, de la reconquête d’une affirmation de soi perdue sur ses collègues de travail et ses voisins indélicats à des actes héroïques devant des loubards de banlieue et des terroristes ? « Qu’il s’agisse de voyous de banlieue, d’agents d’Al Quaïda, cet usager de la ligne B a lutté » lit-on dans l’article de presse qui relate ses exploits. Cette geste postmoderne, racontée sur un ton enjoué, s’effectue à la vitesse d’un téléfilm sans qu’on comprenne tout d’abord où le romancier veut nous emmener. Elle vaut à son personnage un séjour à l’hôpital, un passage au 20 heures, et une réception par le Président de la République. Sans compter une formation à l’Académie new-yorkaise des super-héros, dans laquelle il est accueilli par Stan Lee, vêtu d’un vieux pyjama de l’Hôtel-Dieu parisien.

A travers cette intrigue fantaisiste, Lardreau interroge donc la valeur de la fiction dans laquelle la culture Mainstram nous trempe en permanence, les modèles qu’elle propose, les comportements qu’elle induit, tant ceux liés à l’inhibition que ceux liés à l’exhibition. C’est de ce point de vue une satire sociale réussie, qui met à jour avec ironie les limites de cette culture du stéréotype : en effet, pour les gens ordinaires que nous sommes («mes concitoyens ont plus ou moins le même manteau, la même obsession matérialiste » -p 109- ou encore « nous allons de manteau en manteau, bronzés, câblés et insouciants jusqu’au précipice -p139-) le super-héros peut apparaître, le temps d’une illusion, comme une solution narcissique idéale, parce qu’il conjugue à la fois service à autrui et success-story. Avec habileté, malice, Lardreau invite son lecteur à suivre son personnage dans cette illusion, jusqu’au quart d’heure de notoriété prophétisé ou promis par Andy Warhol, jusqu’à la consécration finale, la réception par l’hôte de l’Elysée, qu’il trouve sympathique. Ce mot, attribué à l’actuel président, sonne pour le moins paradoxal, surtout par les temps qui courent. C’est que ce dernier, que le scrutin a placé au sommet d’une pyramide sociétale en cartoons, se révèle finalement aussi mainstream que n’importe quel quidam : comme les grands manitous du divertissement made in USA prenaient Gogol pour un écrivain soviétique (la pique est assez savoureuse), le président qui ne l’a pas non plus lu, si « impossible, inouï, grotesque » que celui puisse paraître à notre personnage, croit qu’il l’insulte lui-même en prononçant le nom de l’écrivain.

La France que Lardreau met ainsi ludiquement en scène à travers le président comme à travers les passagers du RER, le personnel de la fédération, les voisins, et son personnage principal s’est ainsi, en choisissant des fictions tragiquement manichéennes et pour le moins simplifiées, élevée en la matière à son niveau historique d’incompétence : le super héros hanté par Spiderman se révèle à la toute fin n’être qu’un bel arnaqueur, et notre personnage se retrouve pour de bon sans manteau. Ce petit livre est une satire sociale attrayante et bien ficelée, qui après avoir posé la question des modèles culturels dominants dans lequel nous sommes englués y répond par un joli tête-à-queue : car c’est au final vers le fantôme de Gogol et vers ceux de ses Nouvelles de Saint-Petersbourg que le lecteur a envie de retourner en le fermant, loin des présidents à élire ou à réélire (le narrateur glisse au passage ne pas avoir voté en 2007), et loin des électeurs sympas qui se nourrissent des contenus simplistes de leurs story-tellings, ici mis à mal avec un caustique plaisir.

06:23 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : fabrice lardreau, un certain petrovitch, littérature, mainstram, gogol |

samedi, 12 novembre 2011

Eléctrico W ou le roman Oulipo

C’est l’histoire d’un homme égaré, loin de sa femme et de son enfant ; c’est l’histoire d’un narrateur entré par effraction dans sa douleur, parce que, dit-il, «on s’ennuie à crever dans le bonheur des autres » Deux échecs croisés qui se font face et à certains moments écho, comme si échouer ou réussir sa vie ne s’appréciait vraiment que par comparaison à d’autres échecs ou réussites. Durant les neuf chapitres, les personnages se livrent à un marivaudage tragique ( A – le narrateur Vincent aime B – Irène – qui aime C – Antonio, qui ne sait, lui, qui il aime). La jalousie, la rivalité, le dépit servent ainsi de ciment à des scènes de comédie au réalisme aigre-doux. « J’ai pour ceux qui échouent une complaisance fraternelle. Leurs errances excusent mes faiblesses, et je ne déteste pas que la postérité soit si injuste envers eux. Le tort qui leur est fait m’absout de ma propre impuissance à créer, de ma paresse et de mon inconstance. »

Si les personnages de Le Tellier ne sont pas doués pour le bonheur, disons, commun de l’existence, sans doute est-ce parce que cet écrivain conserve encore en lui une vague croyance dans le destin : celui d’Antonio ne laisse pas d’évoquer Ulysse et ses trois femmes, Pénélope, Calypso, Circé, et celui de son narrateur ressemble au fleuve OKAVANGO dont il conserve une estampe chez lui, lequel fleuve, au lieu de se jeter dans l’Océan Indien, s’ensable et s’évapore dans le désert du Kalahari. Il a beau être un fleuve puissant (le troisième d’Afrique australe), il a donc raté son but, son objectif, d’où son nom « le fleuve qui ne trouve jamais la mer ». C’est « une métaphore, explique le narrateur, de l’inachèvement, de l’adversité, du but inaccessible » (p250)

Le roman se passe à Lisbonne, en 1985. Son titre, Eléctrico W, nom fictif d’une ligne de tramway, fait référence au W de Pérec et à l’Oulipo : le long de cette ligne, un petit garçon (Antonio) et une petite fille (Canard) se rencontrèrent un jour pour vivre la promesse d’une histoire d’amour à la fois lumineuse et belle ; cela ne durera que quelques printemps. A la fin de l’Estado Novo, vers 1974, alors que règnent à Lisbonne la dictature Salazar et les trois f (Fatima, fado, football), les obstacles vont pleuvoir sur cette promesse de bonheur, à travers la violence du père menuisier de Canard, les voyages d’Antonio, et la rendront caduque à jamais. Rien, pas même l’intrusion du narrateur qui, par jalousie ou dépit amoureux tente de le reconstruire quelques onze années plus tard, ne pourra reconstruire l’édifice brisé.

Mais Le Tellier, membre on le sait de l’Oulipo, ouvre dans son roman de nombreuses autres pistes : pourchassant d’autres lignes, d’autres courbes, Vincent, le narrateur, s’invente une liaison avec une femme qui n’existe pas (Lena) pour se venger de celle qui existe (Irène), ce qui donne lieu à des scènes de comédies au second degré assez réussies. Il compose un roman sur le mathématicien Evariste Galois et son duel avec Pescheux d’Herbinville en 1832, qui redouble la rivalité entre Antonio et lui; il traduit par ailleurs les Contes de Montestrela, dont les citations rythment (et parfois redoublent) la progression du récit. Autre clin d’œil à l’Oulipo, le livre s’achève quelques jours après la mort d’Italo Calvino, oulipien notoire à qui Hervé Le Tellier rend ainsi hommage.

Electrico W est au final un roman dont la ligne est plus sinueuse qu’il n’y paraît de prime abord. Du récit d'un destin brisé à celui d'un autre en train de se briser, l'étrange délai qui sépare son action (1985) de son édition (2011) semble finir par le faire sortir de lui-même jusqu'à croiser le passé de son narrateur, son enfance lyonnaise, le suicide de son père, sa relation avec son frère Paul, et cette terreur finale, si tragiquement grecque et si évidemment moderne de devenir aveugle.

12:56 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hervé le tellier, eléctrico w, lattès, littérature |

jeudi, 10 novembre 2011

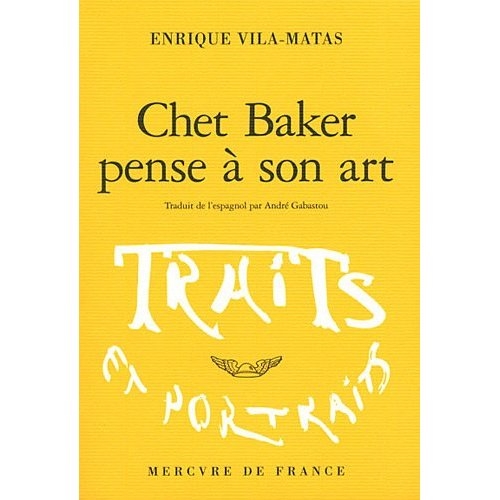

Chet Baker pense à son art

Pure réussite, ce titre. Accrocheur avec juste ce qu’il faut d’élégance intrigante et de mélodie distanciée. Du coup j’ai ouvert le livre. Et j’ai lu.

Pas déçu à la sortie. Si rare, à présent, qu’un titre tienne vraiment sa promesse. Trop souvent, le choix de l’éditeur qui garde son chiffre en tête. Celui d’Enrique Vila Matas tient parole. A partir de l'énigme de ces quelques mots, son bouquin se déplie d’une seule voix, méditation sur le style, songe envoutant sur la littérature déjà lue ainsi que celle à écrire.

Rien à voir, de prime abord, avec le trompettiste légendaire. Dans une parfaite unité de lieu, la scène se déroule à Turin, non loin de la chambre de la Via del Pô où Xavier de Maistre composa un jour pour lui seul son Voyage autour de ma chambre (texte intégral ICI).

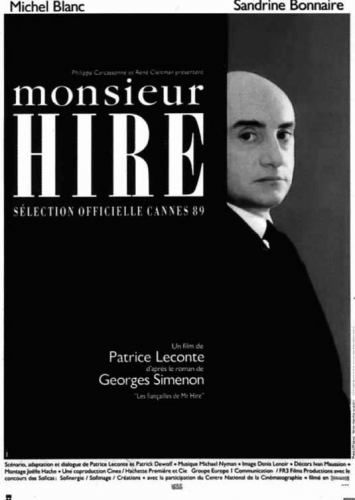

Celui qui nous parle de son art se rappelle que « ce n’est vraiment qu’en méditant, en écrivant qu’on sort du sommeil » (p 17). Il se morfond entre deux bornes -ou deux impasses-, comme on voudra. En tout cas, deux tentations : celle qu’incarne le terrible Finnegans Wake de Joyce, et celle qu’illustre le plus tranquille Les fiançailles de Monsieur Hire, de Simenon.

Pour faire court, entre cette littérature normée qui sait pourquoi elle existe, qui organise le monde en le racontant, qui captive. Et celle qui se demande pourquoi elle existe, quelles formes elle doit adopter pour ne pas trahir le désordre qui l’entoure, de quelles voix elle doit parler, qui interroge, déconcerte. D’un côté, l’attirance exaltante pour tous ces récits aux formes inédites que, tout d’abord, on n’arrive pas à comprendre. De l’autre, la faim organique de narrations sociales, d’histoires d’amour.

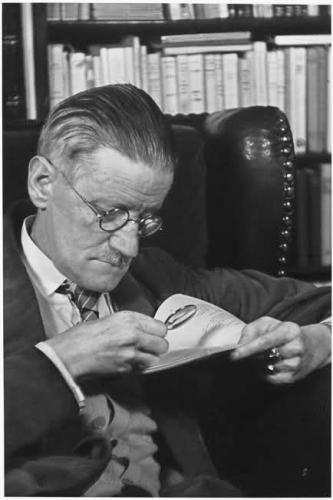

Monsieur Hire de Patrice Leconte, p 14

James Joyce par Gisèle Freund, p 111

D’un côté ce franc monstre de Joyce, dont « la distanciation était totale » (p18), et son Finnegans, que « personne n’a été aussi idiot pour lire de A à Z » (p 37), qui était le roman préféré de John Lennon, « so way out and so different », et duquel le physicien Murray Gell-Mann a extrait un mot, quark, pour baptiser une particule (p39) (heureuse, juste et attendue retrouvailles, ajouterai-je, entre littérature et physique quantique). Ce monstre, par ailleurs, « mortellement ennuyeux », « fait de phrases déguisées en langues et en costumes régionaux », «une catastrophe d’intelligence » (p 142).

Et puis de l’autre, le confort de Simenon, l’inventeur de Maigret, fascinant de n’avoir jamais douté, Simenon et son Monsieur Hire dans les aventures duquel le critique se plonge, heureux « de se sentir comme tout le monde, de lire des récits de facture traditionnelle », de se sentir enrobé « dans le courant d’air d’une foule qui avance en se serrant les coudes sur un boulevard ». Cette littérature qui nait de son incapacité à supporter le désordre inconsidéré de la vie » et qui fait semblant, au risque de la stupidité, « de croire au sens », qui construit «des petits théâtres fixes, de minuscules théâtres stables, des théâtres de poche de l’âme, des événements qu’on peut raconter, des styles qui sont des farces se dressant sur le néant » (p 165).

Cependant, dès lors que le roman se définit depuis l’origine comme « une rébellion constante et radicale contre les règles ou les coutumes inventées par le genre lui-même » la déconstruction du narratif et le narratif lui-même sont-ils vraiment deux inconciliables ? La tension entre les deux est-elle une fatalité ? A ce point, on frôle la théorie, l'intellect, l'esssai pur. Mais Vila-Matas ne se contente pas de poser la question, il s’arrange pour faire de son éventuelle réponse le fil conducteur de son récit, de son intrigue, une part intégrante, peu à peu, de son style, une réponse à l’énigme soulevée par le titre.

« La littérature, note le critique narrateur, a toujours été un excellent moyen de mesurer aussi bien l’acquisition des certitudes que leur abandon (p 30).» S’échafaude dès lors une construction aussi habile qu'abracadabrante, aussi mentale qu’imaginaire : De Maistre, l’illustre précurseur qui inaugura 42 jours dans sa chambre le voyage immobile pour découvrir qu'il était double ne connaissait-il pas déjà bien « le va et vient moderne entre récit classique, parodie et rénovation » ? Dès lors, la délicate cohabitation entre la bête et l’âme qu'il mit en pages ne serait-elle pas déjà un peu celle du Docteur Jekyll et de mister Hyde ? Et ces derniers, sont-ils sans rapport avec ces couples de maudits jumeaux que forment Joyce et Simenon, Monsieur Finn et Monsieur Hire ? Injecter un peu de l’air de Finnegans dans le corps de Monsieur Hire jusqu’à produire « un style combinatoire Finnegans Hire », est-ce un rêve si chimérique que ça ? Nous voilà plongés au coeur d'une problématique littéraire que tout créateur a fatalement rencontrée dans son itinéraire intime, auquel ce récit donne étrangement chair, sur fond de Bela Lugosi's dead et d'érudition critique.

Survient alors le meilleur passage du livre, celui dont l’onirisme est à la fois parfaitement joycien et parfaitement simonien, une scène durant laquelle le personnage Finn et le personnage Hire dialoguent de leur art au coin d’une rue, épiés par Chet Baker fumant au volant de sa voiture (p 121).

Chemin faisant, Vila-Matas adresse de nombreux clins d’oeil, façon Gracq dans En lisant en écrivant. Au risque de trop flirter avec le style universitaire, diront les plus malveillants, tant les références émaillent ce texte aussi brillant que déconcertant. Chacun retiendra de ce bouquet ce qu’il voudra. Je garde le détour par Céline (si mal lu de nos jours), qui parlait « de forcer les phrases à sortir légèrement de leur signification habituelle, de les sortir de leurs gonds pour ainsi dire (…) mais très légèrement, parce que si vous faites lourd, n’est-ce-pas, c’est une gaffe, c’est la gaffe.» Je retiens, j'ai aimé aussi le pastiche du Breton de Nadja, avec l’insertion de nombreuses photographies assurant en lieu et place de la description une référence au Réel (devenue ici, dans un jeu de mise en abyme, référence au textuel et à l'iconograpique) : parmi toutes, l’affiche du film Monsieur Hire de Patrice Leconte avec l’inquiétante gueule de Michel Blanc. La photo de Joyce à la loupe de Gisèle Freund, et celle d’une épreuve corrigée du manuscrit de Finnegans (p 110). Celle d’une rue de Dublin (Nassau Street), lieu ou mythe dans lequel se rêvent ce livre et d'autres (1), en regard de celle d’une rue de Turin, endroit où il s’écrit. Le rêve de monsieur Hire, tel ce splendide noir et blanc de Daynmita Sing représentant une jeune femme allongée de dos sur un lit, tandis que celui du narrateur s’incarne dans la photo de la librairie de l’Humanité, cliché directement emprunté à Nadja (On signe ici…)

Daynmita Sing, p 103

Libraire de l'Humanité (Nadja), p 120

« Après le séisme qu’il (Joyce) a provoqué dans le langage, les plus lucides successeurs de Joyce nous semblent aujourd’hui des survivants qui marchent dans les décombres sous un ciel insondable sans étoiles, s’arrêtant devant les rares foyers qui, par bonheur, sont encore éclairés. », écrit Vila-Matas. Son entreprise nous apparaît-elle, à son dénouement, comme l’un de ces rares foyers ? Bien trop tôt pour le dire, même si le dédoublement de l’écrivain en Stanley Elkin demeure une proposition romanesque acceptable pour clore ce livre réellement exigeant et captivant. Mais cela reste une proposition politiquement correcte, pas un dépassement ; la grave question de la fissure entre littérature populaire et littérature élitiste, texte essentiellement narratif et texte fondamentalement réflexif, demeure heureusement pendante.

Il faut cependant rendre grâce à Vila-Matas de deux choses : d'abord, de l’avoir à nouveau si élégamment posée, cette question intrinsèquement moderne, et que la postmodernité hyper-marchande autant qu’hyper-technicienne feint d’avoir oubliée dans ses problématiques médiatiques à deux balles. Ensuite d'évoquer sans tabou le lien qu'elle nourrit avec le facteur économique de la réception de l’œuvre en société consumériste, comme en témoigne, en guise de conclusion, ces quelques lignes à l'humour pince sans rire, : « Même quand il était contesté par les monarchies, l’art respirait mieux que de nos jours. Il n’y avait au moins qu’une seule personne, où à la rigueur qu’une petite cour pour sanctionner l’œuvre. C’était aussi pénible, mais il y avait moins de monde ». (p 26)

Enrique Vila-Matas,

Chet Baker pense à son art,

Traduit de l’espagnol par André Gabastou

Mercure de France, Octobre 2011

(1) On songe, bien sûr, à Dublinesca du même auteur.

06:04 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : littérature, james joyce, simenon, critique, enrique vila matas, chet baker pense à son art |

lundi, 07 novembre 2011

Rentrée de novembre

«Les enseignants qui prennent le plus de place dans mes souvenirs sont ceux qui créaient une tension extrême, par conséquent les originaux, les extravertis, ceux qui étaient hauts en couleurs. Certes ils n'étaient pas majoritaires, mais ils étaient nombreux. Il y avait, chez certains d'entre eux, un côté tragique que nous ne pouvions que deviner. Un état de désespoir qu'on pouvait définir ainsi : je sais que tous les adorables crétins que j'ai devant moi ne m'aimeront jamais, je sais qu'ils ne peuvent m'aimer, mais je vais au moins faire tout mon possible pour qu'ils ne m'oublient pas.»

Tomas Tranströmer, Les souvenirs m'observent, Castor Astral p 59

Je crois n'avoir jamais aimé ce mot enseignant. Peut-être est-ce l'homophonie qu'il suggère, peut-être aussi cette manière qu'il a de placer l'accent non pas sur un quelconque contenu culturel, mais sur une activité commune, ordinaire... Depuis les réformes conduites par la gauche socialiste lorsqu'elle était aux affaires, un enseignant, au contraire du mythe qu'on sent encore posé chez Tomas Tranströmer, c'est une sorte de postier cultivé qui occupe (et parfois éduque) les gosses des autres, pendant, que ces derniers travaillent. En banlieue, sa mission fondamentale demeure, comme celle des flics (profs, onomatopée résonnant comme flics), de maintenir une sorte de paix civile. En centre ville, l'enseignant ressemble plus à une vitrine, dont le rôle est de garantir les illusions des classes moyennes de plus en plus anxieuses.

Beaucoup de lieux communs galopent vertement à propos de cette profession. Cela va de la version privilégiés voire nantis (garantie d'emplois, vacances scolaires alignés - mais pas payés - sur ceux des élèves) à la version sinistrés (ils sont en souffrance, on ne les comprend pas, etc, etc). A bien les condidérer, ce sont pourtant des gens fort ordinaires, d'anciens bons élèves n'ayant jamais vraiment quitté l'école et donc le plus souvent complètement déconnectés du milieu de l'entreprise, bien plus encore de celui de la débrouille ou de la rue. Tenus, par une sorte de morale assez désuète, à ne pas trop afficher leur goût pour l'argent, toujours soucieux d'exalter la gratuité de l'effort et l'élégance du sacerdoce, en causant intérêt de l' élève à propos de tout et de n'importe quoi ; et par une tradition venue d'on ne sait quel républicanisme d'avant-guerre passé par 68 et 81 et mal digéré, résignés à voter à gauche même quand elle n'est plus du tout de gauche. Drôle de corporation. Tous très attachés à des cultes dénués de sens, comme celui de l'égalitarisme appliqué à toutes les sauces, à des rites inutiles, comme celui de finir les programmes même si personne ne sait prendre la moindre note dans l'assemblée à laquelle ils s'adressent. Tous, persuadés que leur parole compte, au moins dans le pré carré de leur classe.

Les enseignants partagent avec leurs élèves un même espace public, devenu au fil du temps de moins en moins studieux et de plus en plus ludique, réglé, où qu'on se rende dans l'Hexagone, par la convention d'une esthétique d'Etat assez chiche, mais qu'importe ! Les établissements scolaires qui sont pour les elèves des lieux de passage, à l'image des couloirs de métro ou des halls de gare, demeurent pour eux leur territoire. Imaginez vous en train de hausser le ton dans une salle des pas perdus pour parler à un groupe de gens qui seraient là de physique quantique, de morale abstraite, de la guerre du Péloponèse. C"est un peu ce sentiment d'absurdité qu'ils ressentent, et qui confère ce teint maussade, gris et orgueilleux à leur irréparable solitude, quand ils attendent le bus à quelques pas de grappes d'ados boutonneux et bruyants.

Pour moi, aucun défilé - pas même de militaires ou de majorettes - n'est plus pathétique qu'une manifestation d'enseignants. C'est la raison pour laquelle, depuis pas mal d'années, on ne m'y voit plus. Ces monômes rythmées par des chansons de colonies de vacances et des revendications toujours identiques, quelles que soient les réformes, eurent pourtant une fonction respectable puisqu'ils se rattachent - au moins symboliquement - à la tradition hugolienne des manifestations de rues. Mais quelle mascarade, quelle raillerie ! Quel écart, loin de la barricade ! Et quel puéril aveu d'impuissance lorsqu'au coup de sifflet syndical, chacun regagne sa porte, de chaque côté du long couloir gris, pour y faire rentrer ses élèves, comme après une bonne cuite et un super karaoké les touristes aux cheveux grisonnants rassemblés par les organisateurs du tour operator se dirigent vers la chambre d'hôtel.

Il est finalement assez juste de dire que la plus belle part du métier réside dans le contact avec les élèves. J'ai placé le terme en italiques, parce qu'il ne signifie plus grand chose à force d'être utilisé, version soft de ce qu'on nomme aussi face à face pédagogique. Non que les élèves soient plus exceptionnels que n'importe quel autre groupe humain (on y retrouve le même fourre-tout qu'ailleurs, en moins civil, moins éduqué), mais se joue dans ce contact ce qui fonde la raison d'être de l'enseignant comme d'ailleurs celle de l'élève, ce qui justifie leur présence à tous. Un résidu de raison. Ce contact qui est fait de spectaculaire, de conventions, d'ennui, de spontanéité, de craintes et d'envies réciproques, structure de semaines en semaines l'emploi du temps de millions de gens derrière les façades des écoles. Il rythme le calendrier de tout un pays, la consommation comme le moral des ménages, le passage d'un âge de la vie à un autre, garantissant la morne paix civile, comme je l'évoquais plus haut, et laissant croire à la vivacité des derniers feux culturels d'une civilisation endettée jusqu'au cou, et pourtant contrainte de survivre à sa mortalité, malgré Paul Valéry.

05:49 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (14) | Tags : actualité, paul valéry, civilisations mortelles, tomas tranströmer, rentrée scolaire, littérature |

vendredi, 04 novembre 2011

Il y a Limonov et Limonov

Qu’est-ce que le fils d’Hélène Carrère d’Encausse trouve donc à Limonov ? Ce que le bourgeois qui allait à la Belle Epoque s’encanailler chez Bruant, ou celui des années soixante qui bouquinait du Genet dans les chiottes devait trouver aussi : une sorte d’encrapulement mental assez malsain, d’excitation sordide à s’imaginer autrement qu’en héritier confortablement installé, une façon de jeter en imaginaire de véhéments défis à cette loi du milieu dont on sait, par ailleurs, qu’on ne pourra que la suivre, la suivre et la suivre encore jusqu’au Renaudot faute de mieux… Faute de mieux, puisque la deuxième sélection du Goncourt l’a bouté, Emmanuel, à cause de ce Limonov galeux, toujours aussi infréquentable : « mais qu’est-ce qu’Emmanuel est allé faire dans cette galère », susurra Didier Decoin. Et les gens de chez Drouot, pour punir le rejeton d’être allé s’enticher de cette « sale bête » couronnèrent Jenni et son roman (aussi sage que lointain de Paris) sur la décolonisation, qui ne casse pas trois pattes à un canard mais au moins ne mange pas de pain

J’étais cet après midi dans un Centre de distribution d’objets culturels indéterminés, à laisser vaquer mon œil dans ce naufragé du Goncourt échoué chez Théophraste. « J’ai du mal à choisir entre deux versions de ce romanesque : le terrorisme et le réseau de résistance. Carlos et Jean Moulin. » Bon. Le dilemme d’Emmanuel Carrère vaut-il celui de Rodrigue, je ne sais, mais je commence à m’ennuyer. Pourquoi appelle-t-on cela un roman ? Autrefois, on disait biographie. Et on attendait la mort des gens avant de les encercueiller ainsi dans de graves caisses en papier.

Après l’autofiction, voici donc l’ère de la biofiction, au ton aussi chiche que chic, puisqu’on l’insinue, cette bio, romancée. Mais toute bio ne l’est-elle pas, maquillée en roman ? C’est même me laissais-je dire depuis toujours ce qui fait l’intérêt des biographies, enfin passons. Et puis, qu’en sais-je, moi, pauvre lecteur provincial, si ce que Carrère raconte pages 52, 126 et 316 s’est bien passé ou non ?

Le narrateur déclare qu’à propos de son héros, salaud ou héros, « il a suspendu son jugement » S’il a suspendu son jugement, on peut aussi suspendre le nôtre, mais alors à quoi bon lire ce livre qui n’est au fond guère plus qu’un long reportage, ou un long article, à votre guise, du Nouvel Obs.

Oui, à quoi bon ce livre ?

Edward Limonov (le vrai) a atteint la moyenne d’âge des écrivains français (entre 60 et 65 ans), cette moyenne qu’il dénonçait en 1986 dans sa nouvelle, Salade niçoise. Il est devenu respectable à son tour, une version russe de tous ces « pépés et mémés », à qui (je continue à le citer) « appartient le papier». Emmanuel Carrère avoue dans l’un de ses chapitres l’avoir découvert dans les affaires de sa mère, grâce à un exemplaire dédicacé du Poète russe préfère les grands nègres. Il aurait alors ressenti une véritable jalousie de plume à la lecture des lignes du démon qui savait, lui, écrire le Réel. Cette fascination, toujours, du fils à papa inhibé par sa maman, devant le mauvais garçon qui vit lui sa libido au grand air. C’est bien connu, rien ne plait plus au bourgeois que d’être traité de pisse-froid ou d’impuissant par le prolo. La ritournelle existait déjà au temps de Bruant. Suffisant pour faire un livre aujourd’hui ? Apparemment, oui, aux dires de la critique. Pourtant, Carrère n’a pas de plume, et Limonov, le démon qu’il aurait aimé être, en a peu aussi : tiens, petit exercice, lequel a écrit cette phrase, et lequel cette autre, et, de celle produite par l’original et de celle produite par la copie, laquelle est la meilleure ?

« Kasparov devient une sorte de François Bayrou »

« Le capitaliste Bernard Tapie ressemble à Simone Signoret jeune »

18:28 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (16) | Tags : emmanuel carrère, limonov, prix renaudot, littérature, actualité |