lundi, 31 janvier 2011

Terres

Deux personnages marchent en direction d’une « terre jaune », une terre idéale dont l’un d’entre eux, Kétal, se dit persuadé qu’elle existe. C’est celui qui déambule devant. Derrière, Aride, un plus petit, qui porte le plus lourd bagage et se plaint : « C’est encore loin ? » Ainsi débute Terres, la pièce de Lise Martin que Nino d’Introna vient de créer au TNG de Lyon.

Très vite les deux hommes découvrent cette terre jaune (Israël ? L’Ouest Américain ? Le paradis perdu ?) puis en prennent possession, malgré la mention propriété privée inscrite en lettres capitales dessus. Le (les) propriétaires déboulent bientôt, en revendiquent eux aussi la propriété. Et c’est la guerre. Le texte de Lise Martin demeure suffisamment simple, ouvert et allégorique pour intéresser le jeune public auquel Nino d’Introna s’adresse aussi dans son théâtre.

Ce qui est surtout et constamment captivé ici, c’est l’œil. Car cette terre jaune, qui n’est qu’Idéal, la scénographie la fait vivre au gré de la marche et des stations des acteurs dans un carré de couleur. C’est du visuel minutieusement réglé.

A lire la direction d’acteurs, on comprend que le choix de Nino d’Introna fut de mettre en scène avec le plus de légèreté possible le caractère incessamment belliqueux de l’espèce. Du public. Même petit. Même tout petit : Le spectateur peut ainsi découvrir à un tournant du spectacle que la scène est dans un bac à sable. Et tout le spectacle converge alors vers une image finale, belle trouvaille, vraiment, pour éclairer d’un nouveau jour le titre de la pièce et l’allégorie qui la sous-tend.

Impossible de ne pas songer alors à Rousseau : « Le premier qui, ayant enclos un terrain s’avisa de dire : ceci est à moi, et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. »

Dans un entretien avec Blandine Dauvilaire, journaliste à Théâtre contemporain.net, Nino d’Introna révélait en janvier 2010 :

« Je pense qu’en réalité, tout ce que l’on voit chez les hommes dans la société actuelle, se trouve déjà à l’origine de l’humanité, c'est-à-dire dans la petite enfance. Il y a finalement peu de différence entre cette folie qui consiste à vouloir posséder une terre ou une femme, et deux enfants autour d’un bac à sable qui se battent pour la propriété d’un seau. Sans batailles, l’humanité ne pourrait probablement pas exister. Mais je n’ai pas de solution, alors j’ai envie de montrer que la propriété est la base de la relation. »

Terres, de Lise Martin, mise en scène de Nino d’Introna, avec Maxime Cella, Thomas Di Genova, Alexis Jebeile, Sarah Marcuse.

TNG, Lyon 9ème - jusqu’au 5 février 2011

06:03 Publié dans Des pièces de théâtre | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : nino d'introna, théâtre, tng, lise martin, terres, lyon |

dimanche, 30 janvier 2011

Qui a peur de Virginia Woolf ?

L’aventure théâtrale débutée à Bordeaux le 5 mars 2009 (et qui prendra fin à Rennes le 19 février 2011 après un passage par Narbonne, Bergerac et Tarbes) a tiré son rideau lyonnais aux Célestins, hier soir. Dominique Pitoiset et sa compagne Nadia Fabrizio y reprennent les rôles de Georges et Martha, le couple décapant inventé par Edward Albee en 1962, qu’incarnèrent Richard Burton et Elizabeth Taylor.

Première réussite : les deux complices parviennent à faire oublier ce redoutable duo cinématographique. Non en les surpassant, mais en se plaçant sur un autre registre, ce qui était sans doute la meilleure manière de procéder : plus cérébral, plus assagi, en un mot plus européen. Plus XXIème siècle, aussi.

Car il y a mille façons de « voir » le Virginia Woolf d’Albee.

La première, donc, serait encore hantée par la castagne amoureuse suavement pratiquée par le duo mythique du film de 1967. Elle garderait en mémoire ses coups de gueule, ses hébétements, ses injures et ses éclairs de complicité, reconduits de jeux en jeux (« humilier son hôte », « s’envoyer la baronne », « démolir les invités »…). Ce serait la lecture « scène de ménage » et « monstres sacrés », vaguement psychologisante et déjantée.

Le deuxième serait universitaire. Elle consisterait, sur les pas de Paul Watzlawick, à surligner chaque trace du système de la communication tel que le théoricien du Collège Invisible de Palo Alto la décrivit dans Une logique de la communication. George et Martha deviendraient une sorte de métaphore de toutes les communications possibles, leur système « ouvert » et « paradoxal », fait d’interaction, de rétroaction, de double-bind et d’équifinalité, serait exhibé à chaque réplique, jusqu’à la ruine du modèle installé depuis toujours. Intelligent, juste, mais lourdingue pour passer une bonne soirée théâtrale.

Pitoiset explique avoir travaillé sur une autre traduction, plus récente (et plus courte). Ainsi, dans le texte, on ne joue plus à « démolir les invités », mais à « casse-convives ». Soit. C’est surtout en déplaçant les enjeux que le directeur du théâtre de Bordeaux aura gagné son pari : la lecture qu’il propose place au premier plan l’affrontement entre générations que le terrifiant face à face Burton / Taylor avait occulté, et qu’avait laissé en mezzo voce les versions antérieures :

« À titre personnel, explique Pitoiset, et peut-être parce que je vais me charger de ce rôle-là, je suis particulièrement sensible à la lutte qui oppose George, l’homme des lettres et du « passé » (qui se rêve plus ou moins consciemment en père de son jeune hôte), à Nick, l’homme des sciences et de l’« avenir » (qui tient fugacement lieu de fils imaginaire de son aîné). C’est-à-dire au conflit entre ceux qui n’ont pas su ou voulu se mesurer au pouvoir et ceux qui trouvent tout naturel d’être ambitieux et de réussir à tout prix. Car il me semble que cette bataille-là fait rage aujourd’hui. »

Ailleurs, il parle d’une « opposition entre deux générations, les trentenaires pragmatiques vivant le monde froidement et pensant que la nouvelle économie l‘emportera sur les valeurs que souhaitait incarner la génération de Georges, et qui a finalement été défaite dans sa relation à l’épreuve de la réalité. »

La signature Pitoiset, c’est alors le travelling d’une caméra folle qui, entre chaque acte, projette le spectateur dans la peau d’un loup aussi frustré qu’ambitieux, si l’on en juge par ses halètements. Le loup dans la peau duquel il nous jette parcourt les salles et les corridors de l’université de Bordeaux, à la recherche de la sauvagerie enfouie que ni George ni Martha, ni Honey ni Nick ne parviennent à exhumer d’eux-mêmes. La signature Pitoiset, c’est encore le loup et les cochons, figurés quelques secondes par des masques : le premier faisant trembler les seconds, sous les traits du pragmatisme froid comme le sol en verre sur lequel les personnages évoluent, ou sous ceux du fauve lâché dans l’université sur la vidéo. Les seconds vulnérables comme chacun des quatre personnages à tour de rôle, jusqu’à Martha à qui revient le mot de la fin :

« Qui a peur de Virginia Woolf ?

-Moi, George. Moi. »

La signature Pitoiset c’est enfin la direction d’acteurs puisque tout, dans la mise en scène, se concentre sur leur performance. Retour au texte, à l’effet texte. On ne s’en plaindra pas ici. A propos de cette nouvelle traduction, Pitoiset expliquait (1) : « Daniel Loayza a créé une langue qui claque, avec des phrases très courtes, une langue de la lutte, une langue offensive, pleine d’ironie, truffée de références au cinéma et à l’histoire du théâtre. Je crois que, au-delà même du spectacle que je mets en scène, cette nouvelle traduction fera date. »

A Bordeaux, le 10 mars 2010, Pitoiset a créé le second volet de sa trilogie américaine, Mort d’un commis voyageur de Miller. Pour le troisième volet de ce cycle, il hésite encore entre plusieurs textes. C’est dit-il « un théâtre qui ne m’est pas familier, le théâtre de l’immédiat : J’entends par là un théâtre en prise direct avec le réel, qui n’a rien à voir avec une quelconque dramaturgie à étages. » Faut-il y lire une réaction contre une sorte de théâtre inévitablement « spectaculaire » ? Affaire à suivre.

(1) Entretien paru dans La Terrasse, janvier 2011

09:04 Publié dans Des pièces de théâtre | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : dominique pitoiset, edward albee, théâtre, virginia woolf, célestins |

samedi, 29 janvier 2011

Andromaque, je pense à vous

Aujourd'hui, anniversaire de la mort de Racine. Occasion de publier à nouveau ce billet :

Dans l’écusson bleu, en bas et à gauche de la vignette, presque invisible, nage un cygne, un cygne solitaire. Suffisant, déjà, pour conférer à ce billet une élégance particulière et énigmatique. « Le vierge, le vivace, le bel aujourd’hui », le cygne, depuis Mallarmé devenu l’emblème même de l’alexandrin – ne rappelle encore, dans un coin de ce billet, que les armoiries concédées à Jean Racine par Louis XIV, « d’azur au cygne d’argent ». Le tragique au visage replet a le chef surmonté d’une haute perruque bleuâtre. Derrière lui (derrière Racine, derrière l'historiographe du Roi-Soleil), cette étroite cour de terre battue qu’on distingue entre quelques bâtiments, ne ressemble-t-elle pas à l’enceinte d’un lycée qui serait déjà napoléonien et dans lequel s’étudieraient depuis des siècles les tirades de Phèdre et d’Athalie : « N’allons pas plus avant. Demeurons, chère Oenone… Un songe (me devrais-je inquiéter d’un songe ?)». La cour, je dis bien la cour vide (quand chacun est en cours) d’un vieux lycée perdu dans une sorte de province coupée de tout et résolument éternelle – oui, cela existe, les provinces résolument éternelles - L'eau des rivières y demeure à jamais potable, et les monuments aux morts y sont régulièrement fleuris. Anacoluthe : on y étudierait encore du grec et du latin, on y composerait même des tragédies, imitées à l’exemple d’Eschyle ou bien de Sénèque. On se défierait dans des concours de rhétorique, quelques précaires mais suffisantes connaissances mythologiques y suffiraient. Derrière le visage de Jean Racine, non, non, ce n’est donc plus l’abbaye de Port Royal des Champs, non, ce n'est pas non plus le Louvre, c’est... En filigrane, la tête d’Andromaque : « Le spleen, expliquait d'un ton docte le professeur de français, c’est la douleur intense qui survit au renoncement à l’idéal. Il se peut que ce soit aussi une forme de salut pour le poète. Andromaque lui apparaît alors comme la dernière incarnation sensible de la grandeur dans ce Paris que la modernité a la fois embellit et prostitue». Quel vieux lycée, oh, quel vieux temple de l'alexandrin, dans lequel les vers de Racine, et ceux de Baudelaire, et ceux de Mallarmé se croiseraient en nouant la gorge des récitants comme sont noués les plis en ce pourpoint carmin de Racine, comme le désordre indocile et beau du col bouffant qui s’en échappe, et me rappelle trop vivement, trop brutalement, l’élégance, désabusée du paysage en ruine, et néanmoins dressé de jeunesse et d’orgueil, ces quelques mots ont valeur de mètre, et derrière ce poète, cet autre encore, ayant valeur de maître :

Aussi devant ce Louvre une image m’opprime

Je pense à mon grand cygne, avec ses gestes fous...

Ce billet magnifique a été imprimé du 7 juin 1962 au 3 juin 1976. Il remplaçait le 50 NF Henri IV et fut remplacé par le 50 Frs Quentin de la Tour. Jean Racine est né le 22 décembre 1639 et mort le 21 avril 1699, soixante ans.

12:17 Publié dans Les Anciens Francs | Lien permanent | Commentaires (17) | Tags : littérature, théâtre, racine, billets français, lycée |

vendredi, 28 janvier 2011

Sur la scène

J’ai trop souvent l’impression, lorsque je me rends au théâtre, que cet art a cessé d’être le grand rassembleur qu’il fut jadis, pour n’être plus, parmi d’autres, qu’un anodin représentant en images. Voilà pourquoi, contraint par l’époque, je peux passer de longs mois à ignorer son chemin qui me fut cher.

Et puis soudain, cinq, six spectacles, une sorte de boulimie presque involontaire, comme à la recherche d’ébranlements considérables dans la température des fondations éboulées.

Rejoindre le lieu d’où voir, et cet instinct égaré : « Le désespoir en dernier lieu de mon Idée qui s’accoude à quelque balcon lavé à la colle ou de carton-pâte », larmoyait Mallarmé (1) – et larmoyer est à entendre ici sous un jour positif –, tenter la clé du spectacle.

Longtemps, la culture des gens de théâtre – à cela la vive crainte que le bourgeois toujours leur porta – fut de ne rien conserver de lui-même : là, un soir efface l’autre, et chacun mérite la nouvelle et seule énigme d’une représentation ; on dit que c’est ainsi que le pape succède non pas à son prédécesseur, mais à Pierre lui-même. Comme si rien de trop ne comptait jamais, brûler les planches, flamber son cœur en guise de martyre, jouer fut longtemps le seul mystère du comédien.

Et dans un geste aussi aristocratique que catholique, centon échappé de la crèche, par le parvis de la cathédrale jusqu’au miroir de sa loge, l’homme de théâtre garda cela comme un honneur, à travers les siècles de possession. Telle fut sa coquetterie, qu’une maison jalouse dût ne durer, par nature qu’un instant.

Malgré l’aride travail qu’avait été l’édification de la précédente, assembler les poutres de la prochaine avec la ferveur d’un débutant, le compagnonnage d’un averti, le métier de l’artisan au déclin. Tant d’œuvres perdues, soit. Mais tant d’œuvres surgies de cette perte, consubstantielles. Tant d’autres, dans tous les sens du terme, passées. Tel, ce que la naissance doit à la mort.

Il est, de nos jours, question de captation de spectacles. Le metteur en scène, économe de son talent, devient réceptacle de son seul répertoire. Puisqu’il naquit de l’électricité, l’électricité le grille, en quelque sorte. Et, comme au cinéma, fige l’essor de sa parole. Moi, spectateur, il me faut alors redoubler de vigilance ; réserver mes applaudissements à quelques rares secondes : lorsque, quand même, loin de la performance, le souffle de l’acteur ranime mon instant.

(1) Mallarmé, Crayonné au théâtre

11:07 Publié dans Des pièces de théâtre | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : théâtre, littérature, société, mallarmé, spectacle vivant |

mardi, 25 janvier 2011

Julie et la commémoration

Avant-hier encore, je ne connaissais rien du « haut comité des célébrations nationales ». Le scandaleux retrait de Louis Ferdinand Céline m’a conduit au gré de navigations à son site. C’est là qu’on découvre la liste complète de ces hommes (politiques, artistes, écrivains et autres) que la République juge dignes de mémoire ; parmi les écrivains, Eugène Scribe et Henri Troyat, dont les apports à la littérature furent, il est vrai, considérables. Pourquoi pas, pendant qu’on y est, Emile Augier ou Octave Feuillet ? Paul Bourget et Gilbert Cesbron ? Parce qu’il faut, pour être dans l’annuaire, être d’une classe en 1.

Parmi les écrivains connus, donc, Théophile Gautier (né à Tarbes en 1811) : la préface deMademoiselle de Maupin est le dernier texte encore lu parfois, pour le célèbre passage sur les latrines. Je ne connais guère de monde qui se récite le soir les octosyllabes d'Emaux et Camées. Sans doute est-ce bien regrettable.

On y rencontre également, pêle-mêle, Philippe de Commynes et Blaise Cendrars, le journaliste Louis Blanc et le cinéaste Georges Mélies, bref, c’est un composé hétéroclite auquel la polémique qui débute aura finalement apporté un joli coup de pub.

De façon plus étrange y figurent deux œuvres littéraires (car on commémore aussi des œuvres) : Eloge de la Folie (1511) d’Erasme, et la Julie de Rousseau, commencée en 1756, achevée en 1761.

Un texte court et un autre dont les centaines de lettres qui le composent ont enchanté l’Europe avant de tomber dans un oubli presque total du lectorat populaire : les aventures de Claire et de milord Edouard, de Saint-Preux, de Julie et de monsieur de Wolmar ne font guère recette, pas plus que la société des belles âmes de Clarens et les chants naïfs des paysans. Je me demande dans quelle condition, avec quel budget, en présence de qui se fera la célébration de la Nouvelle Héloïse.

C’est pourtant le livre somme, celui qui serait l’équivalent pour l’auteur des Confessions de l’Ulysse de Joyce, de la Recherche de Proust ou du Voyage de Céline : la communauté des belles âmes - et tous les mythes qu’elle traina avec elle, au premier chef celui de la transparence des cœurs qu’analysa en son temps Jean Starobinski - s’y donne à lire ; mais également la question du suicide, celles des jardins à l’anglaise, de l’éducation des enfants, de la religion sensible, de l’apprentissage, du négoce, des citadins, du théâtre du monde, de l’héroïsme par la valeur et le mérite, de la musique italienne…

La Nouvelle Héloïse est fondamentalement un roman sans bouc-émissaire : peut-être est-ce la raison pour laquelle il est presque illisible aujourd’hui que nous avons en avons, de boucs-émissaires, tant besoin.

« Je me figurais l’amour, l’amitié, les deux idoles de mon cœur, sous les plus ravissantes images. J’imaginais deux amies plutôt que deux amis, parce que l’exemple est plus rare. Il est aussi plus aimable. Je les dotai de deux figures non pas parfaite, mais de mon goût, qu’animaient la bienveillance et la sensibilité »

Après la mort de Julie, la société de Clarens se dissout car elle ne peut survivre que sous la forme d’une utopie. Demeure pourtant ce qui est seul vrai en vertu du paradoxe de Jean-Jacques, « le pays des chimères », c'est-à-dire le pays du roman lui-même et de ses personnages.

Le hasard de mon existence et les circonstances de mes études m’ont fait lire trois fois ce que d’aucuns appelleraient sans soute un pavé : « Quoique né homme à certains égards, j’ai longtemps été enfant et le suis encore » y affirme l’infatigable promeneur solitaire et persécuté. J’aime cette phrase. Il m’arrive de me la répéter, comme quelques autres de lui, car elle brise avec finesse la prétendue linéarité de l’existence, les théories darwiniennes appliquées à l'individu, l'orgueil qu'on ne peut souvent s'empêcher de tirer d'avoir vécu...

C’est Wolmar qui narre la mort de Julie à la fin de l’opus : « Je vis brûler dans son regard je ne sais quelle secrète joie, dont je ne démêlais pas la cause». Nous la démêlons nous, et la première phrase, une dénégation, « il faut vous fuir, mademoiselle, je le sens bien », le murmurait déjà.

Tout passe et rien ne se perd, même si la nature au final engloutit les apparences. La Nouvelle Héloïse, qui est l’exact contraire de l’œuvre de Sade donne la clé et la formule pour ne pas se consommer, demeurer vivant, comprendre la prévenance : Notre époque, mortifère et sans amour, emplie de sentences ordurières et procédurières, d’injonctions hautaines et sans objet, a depuis longtemps égaré la culture dont le dix-huitième siècle éclairé avait accouché, et que la langue française dans sa magnificence, sa variété, sa subtilité demeurait encore à même d’exprimer : une syntaxe comme un corps aéré, une prose poétique concrète et sensible, telle que la 17ème lettre de la quatrième partie, cette fameuse promenade sur le lac, qui est peut-être le texte le plus célèbre du XVIIIème siècle, et qui fit partie de la première couche du roman :

09:55 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : rousseau, la nouvelle héloise, littérature, julie |

dimanche, 23 janvier 2011

Céline et la célébration (fin)

Tous leurs journaux, titres… comme ça !... leurs ploutocrates droite aussi épilos que leurs cocos. Bopa compagnie ! Vous direz : ma viande, c’est facile !... Je fais l’union à ravir !... conservateurs et moscovites !... « on l’empale t’y ?... pardi !... tudieu !... il est fait pour !... » pas un pli sur mon cadavre… que des baisers !.... je vois que je suis utile : la rambinerie des pires hostiles !...magie !... magie…

Je m’amuse ! … la question d’avoir vendu les plans de la ligne Maginot ?... entendu ! certain ! mais une chose était à savoir… combien ? la somme ?.... on lançait des chiffres… la veuve Renault a rien vendu… mais pour des… milliards ?.... pardon !... du sérieux !... pour ça qu’on entend tant parler de Louis l’empereur de Billancourt…. Et de ses vertèbres ! et de son martyre ! et moi tout aussi martyr mais pas le rond vous verriez ni la veuve ni le fils ramener leur pourquoi du comment !... ni les radios ni l’embaumage !... que non !... martyr sans le sou a droit peau de balle !... des biens plus martyrs que Renault y en a plein les puits et les fours ! et qu’on a pas radiographiés, ni minuté leurs agonies…ni frères de la Charité !... que leurs veuves se sont remariées bien coites, bien muettes !... et dont les fils sont allés se battre… quelque part !... Dien-Pen-hu ! Oranais ! … pas d’histoires ! moi, j’irais ramener ma cerise qu’on m'a fait tous les torts possibles et qu’on n’arrête pas de me harceler ? que c’est la honte… etc… « Salut, sale hure ! bien fait ! servi ! »… beaucoup mieux les voir ranimer la flamme !... remonter les Champs-Elysées ! prendre la rue de Chateaudun d’assaut, les formid bûchers qu’ils se préparent ! oh ! les sensââ super-Buda !... plus ces irritations d’artères !... toutes ces petites prostates gonflées ! gonflées !... les lendemains qui hurlent ! … « bouteille d’eau minérale !... eh ! nouilles !... »

Céline, D’un château l’autre, chapitre 8

1. Relevez les allusions historiques et culturelles et analysez-les brièvement. Dans quel contexte se trouve le narrateur ?

2. Repérez l’entrelacement des voix narratives. Quel effet singulier en tire ici le narrateur du point de vue de la satire ?

3. Repérez les nombreux néologismes et discutez leurs effets comiques : pourquoi peut-on parler d’invention lexicale ?

4. En vous attachant à l’organisation spécifique de la parataxe, dites en quoi on peut dire que ce texte est foncièrement novateur à l’époque de son écriture ?

passage Choiseul

Eh, Serge et Frédéric, au fond de la classe. Arrêtez de faire les fanfarons. Et travaillez un peu...

14:09 | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : politique, littérature, frédéric mitterrand, céline, épuration |

samedi, 22 janvier 2011

Céline et la célébration (2)

« La cause est entendue : Céline est génial. La cause est entendue : Céline est abject. Depuis que Céline est mort, nous tournons fous dans ce débat entre esthétique et morale », écrivait déjà Bertrand Poirot-Delpech dans Le Monde en 1985.

Dans ce cas précis de « double contrainte », le message paradoxal est aisé à formuler. Etre un écrivain génial et être un antisémite abject apparaissent telles deux propositions contradictoires, qui heurtent le sens commun. Le parallèle entre les deux propositions établit, si l’on n’y prend garde, une adéquation choquante entre l’antisémitisme et le génie. Il favorise, si l’on n’est pas attentif, un présupposé inquiétant : qui aime Céline est probablement antisémite ? Y compris moi-même qui, aimant Céline, ne me sens pourtant pas antisémite. On n’est pas loin, dès lors, comme le suggère Poirot-Delpech, d’une micro-folie (1)

En dernier lieu, le rapprochement entre les deux notions suggère le fait que la lecture de Céline propagerait l’antisémitisme. Dès lors est tentante l’exclusion pure et simple de l’écrivain, la censure, partielle ou totale de l’œuvre. Si l’on pousse la logique jusqu’au bout, comme le fait ironiquement le comédien Fabrice Lucchini, retirons donc l’œuvre entière des libraires. Tous les extraits des manuels scolaires. L’affaire sera classée.

Premier effort pour échapper au cadre absurde de la double contrainte, sortir du système binaire à laquelle elle nous réduit. Analyser pour cela quelques présupposés sur lesquels repose la double proposition. En premier lieu, mettre à jour l’identité entre lire et être qu’elle induit. Est-on nécessairement ce qu’on lit ?

Il va de soi qu’on peut bel et bien lire Céline et ne pas être antisémite, comme on peut lire Chateaubriand et ne pas être légitimiste, lire Claudel et ne pas être catholique, etc. Mais après tout, cela ne va peut-être pas de soi pour tout le monde, et peut-être que pour beaucoup de gens, le mot c’est nécessairement la chose.

Une telle conception de l’écrit repose sur la réduction du texte à l’information. Elle ignore non seulement l’esthétisme (le fameux style) mais encore la signification, le contexte, et jusqu’au sens que le lecteur est toujours libre de donner à sa lecture, au texte lui-même.

C’est une conception éditorialiste de la littérature, en ce sens que le texte se trouve réduit à ce que dans un jargon journalistique, on pourrait appeler sa ligne éditoriale. Si la ligne éditoriale de Céline est l’antisémitisme, tout lecteur qui le lit est antisémite, aussi vrai qu’il est interdit à tout lecteur de l’Humanité d’être de droite, du Figaro de gauche. On peine à croire que messieurs Klarsfeld et Mitterrand soit de si piètres lecteurs. Ou leur défenseur véhément, Luc Ferry, qui était encore ministre de l’éducation nationale en 2004, alors que se décidait le programme de l’agrégation de lettres de 2005 où figura Céline et son Voyage.

Cette éviction (et non pas réduction) du sens et du contexte, cette lecture qui n’est qu’une contre-lecture risque demain de rendre encore plus problématique qu’il ne l’est déjà – et c’est peu dire - l’enseignement de la littérature. Je me souviens avoir il y a trois ans essuyé pour la première fois cette remarque suspicieuse d’une étudiante à qui je proposais ce fameux passage du Voyage sur le communisme du caca, alors que Bardamu se trouve à New-York : « Mais, c’est pas l’écrivain antisémite… ? »

Métacommuniquer à propos de cette affaire, ce serait, comme le fait Nauher sur son blogue, commencer par rappeler qu’en effet, ce n’est pas Céline qui a inventé l’antisémitisme et que les écrivains ont toujours été de parfaits boucs émissaires. Je me souviens avoir eu Jacques Seebacher au téléphone à la fin du siècle dernier, lorsque je me proposais de faire une thèse sur Béraud. Il songea un instant à m’aiguiller sur Henri Godard, qui avait été son collègue à Jussieu, et avec lequel j’avais suivi un cours de licence il y a fort longtemps sur les techniques narratives chez Proust, Céline et Joyce. Après un moment d’hésitation : « c’est encore trop tôt », me dit-il. Le cher homme ne savait si bien dire.

Un livre est donc ce qu’il dit, rien de plus. Il n’existe dans aucun contexte particulier, ne contient aucun effet de polysémie, ne peut donner lieu à aucune interprétation contradictoire. Ce n’est au fond qu’un discours informatif, comme le mode d’emploi d’un magnétoscope ou de n’importe quelle machine, juste en plus long et en plus divertissant. Voilà ce qu’il faut retenir de l’intervention d’un ministre de la culture, plus actif sur ce coup-là qu’il ne le fut par ailleurs sur la liquidation à des intérêts privés par les maires de Lyon et de Marseille de bâtiments à recycler eux aussi - j’entends les Hotel-Dieu, en passe de devenir deux hôtels de luxe. Cela ne choque bien entendu personne, ni rue de Valois, ni ailleurs.

(1) Bateson développe pour la première fois son analyse de la double contrainte dans un article sur la schizophrénie.

identité du délit (2)

17:02 Publié dans Sur le vif | Lien permanent | Commentaires (14) | Tags : politique, littérature, céline, henri godard, frédéric mitterrand, hôtel-dieu |

vendredi, 21 janvier 2011

Céline et la célébration

J'apprends en consultant les pages divertissement (sic) de la page Google que, sur la plainte donc d'un simple (?) citoyen, l'un des écrivains majeurs de la littérature du vingtième siècle vient de se voir retirer d'un volume officiel paru avec la validation du ministère de la culture. C'est proprement sidérant. Ces associations et leurs présidents, qui font désormais la loi sur ce qui est français ou non, de la Halde et SOS Racisme dans l'affaire Zemmour à la FFDJ dans cette affaire-là sont-ils devenus des états dans l'état, des potentats devant lequel se couche un pouvoir politique émasculé qu'on siffle comme un larbin ?

Quelle tenue, de toute façon, quelle lucidité, quel courage attendre de ce ministre de la cul-culture, commentateur de bals mondains et amateur de tourisme sexuel ? Mais à ce point... Le fait du prince désigne désormais, comme sous l'Ancien Régime, ce que l'honnête citoyen doit lire ou pas, comprendre ou non, porter aux nues ou vouer aux gémonies. Et Céline, grâce à ces imbéciles vient de se voir octroyer par la République le statut qui fut celui de Sade jadis, celui de l'Enfer. Une place de choix, s'en rendent-ils compte ?

Quelque chose qui se passe dans ce pays, dans la privatisation des biens, des goûts, des consciences, des paroles, m'échappe encore et semble échapper encore à beaucoup de gens. Nous sommes réellement gouvernés par des cons, et ce qui est triste, c'est que ceux qui représentent l'alternance ( -quel sens désormais pour signifier "opposition" !-, le sont au bas mot tout autant qu'eux)... Quelles armes prendre, face à cette connerie ?

billet publié ce matin :

La République doit-elle ou non célébrer Céline ? Décidément, les débats paradoxaux font rage en ce moment ! Le génial écrivain mort il y a cinquante ans s’étant vu, dans le « recueil 2011 des célébrités nationales », attribué sa notice parmi d’autres français célèbres, Serge Klarsfeld « s’indigne » qu’une si saugrenue idée ait été émise et rallume la polémique une fois de plus.

La notice en question a été rédigée par Henri Godard, dont l’avocat médiatique épingle cette phrase : «Il (Céline) se tient soigneusement à l'écart de la collaboration officielle » pour exiger ni plus ni moins le retrait des pages sur Céline du recueil. C’est-à-dire, disons le mot, sa censure.

« Entre nous, il faut leur ressembler de tout point ; mais ne pas désirer que la graine en soit commune» affirme le neveu de Rameau de son oncle, dans le dialogue d’un autre siècle de Diderot. Cette phrase lance le passage fort connu sur la moralité de l’homme de génie.

On pourra toujours, avec MOI et LUI, se demander s’il faut préférer un homme bon « faisant régulièrement tous les ans un enfant légitime à sa femme, bon mari ; bon père, bon oncle, bon voisin, honnête commerçant, mais rien de plus » ; ou un « fourbe, traître, ambitieux, envieux, méchant ; mais auteur d’Andromaque, de Britannicus, d’Iphigénie, de Phèdre, d’Athalie. » Le débat pourra toujours faire couler de l’encre (dorénavant virtuelle). Le maire Delanoë ne s’est-il pas déjà illustré, avançant cette prise de position très courageuse et fort instructive, car ô combien originale : « Céline est un excellent écrivain mais un parfait salaud. » ?

Ainsi posé en termes binaires, le problème à tous paraîtra insoluble puisque « l’excellent écrivain » et « le parfait salaud » ont eut l’incongruité de cohabiter en un même esprit, un même corps, une même époque et, désormais, un même énoncé. La République aimerait n’avoir sous la patte que des Hugo et des Zola aseptisés qui ressembleraient à sa morale pour les panthéonniser en toute bonne conscience et retourner roupiller sous ses plafonds dorés. Hélas, les écrivains sont des gens libres, pauvres et mal élevés. Et certains dérangent plus qu’il ne faudrait.

Grâce aux besogneux ciseaux des censeurs de l’épuration, la République a donc pu en son temps tailler un short à nombre d’entre eux : le lyonnais Béraud fit les frais de l’esprit plus partisan que littéraire de certains imbéciles. On alla bien plus tard jusqu’à chercher des poux à Georges Steiner qui eut le mauvais goût de trouver que Les Deux Etendards de Lucien Rebatet était plus qu’un excellent roman, un chef d’œuvre. Aujourd’hui, c’est Henri Godard, qui fut mon professeur à Jussieu, qu’on embête. Disque rayé aux fétides accents ?

Much ado about nothing, aurait plutôt dit le grand Will, puisque le débat, au fond, se réduit toujours à la même proposition binaire : faut-il préférer l’homme et la moralité ou l’écrivain et l’art ? Pour sortir d’une proposition de ce type qui ne trouvera jamais sa résolution en l’état, Gregory Bateson et Paul Watzlawick, les penseurs du Collège Invisible que j’évoquais déjà dans le billet précédent à propos « du double-bind » ont pourtant une solution : trouver un moyen de « sortir du cadre », ou de « quitter le terrain » c’est-à dire « méta communiquer », comme ils le disent, afin de « soulager le sentiment de désespoir associé aux doubles contraintes ».

Dans ce cas présent, faire savoir clairement, par exemple, que si on célèbre ce qu’on appelle « l’œuvre », c’est-à dire cet ensemble de textes complexes qui va du Voyage au bout de la nuit écrit en 1932, à Bagatelles pour un massacre en 1938, Guignol’s band en 1944 et D’un château l’autre en 1957, on ne célèbre pas ce qu’on appelle « l’homme » et pas non plus l’antisémitisme haineux qu’il soulève et charrie.

« Lentement, livre après livre, Céline s’est guéri lui-même par ses livres de sa propre maladie qui consistait à vouloir guérir autrement qu’en disparaissant dans des livres. C’est une tragédie intégralement littéraire », conclut Philippe Muray (1) à la fin de son remarquable essai : Et se demande-t-il, « peut-on survivre à la modernité ? ».

Cette conclusion qu’on pourrait aussi appliquer au si poignant Béraud de Quinze jours avec la mort nous ramène au dilemme dont on débat aujourd’hui qui est celui du faut-il ou ne faut-il pas (et dont je pense entre nous que Céline se fout pas mal, mais enfin…).

Dans quelle infinie indignation se perd-on enfin, et pourquoi la célébration de l’écrivain n’est-elle pas l’occasion de mettre à nu la dérive de l’homme et, avec lui, d'une époque (car telle est, au fond, la trajectoire de l’œuvre) ?

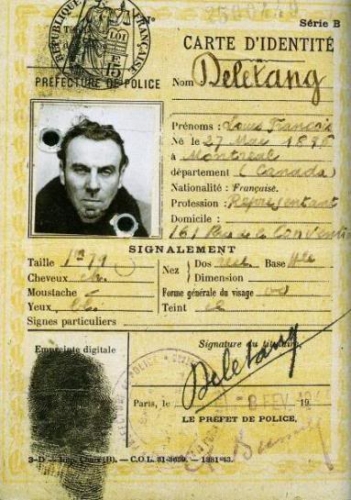

photo d'identité du délit

Si l’œuvre de Céline, comme celle de tous les Grands, pose une question cruciale, c’est bien celle que notre société de culs-bénis de plus en plus incultes refuse de se poser (alors qu’elle baigne dedans avec une obscène et médiatique impudeur) : la question du mal. Mal qu’elle croit éradiquer à coups de décrets et dont elle ne fait, paradoxalement, que solliciter l'existence. Triste, cuistre et sotte époque, assurément ...

(1) Philippe Muray, Céline, Seuil 1981, Gallimard, 2001

Suite : http://solko.hautetfort.com/archive/2011/01/22/celine-et-...

19:41 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (13) | Tags : céline, frédéric mitterrand, henri godard, serge klarsfeld, littérature, indignez-vous |

mercredi, 19 janvier 2011

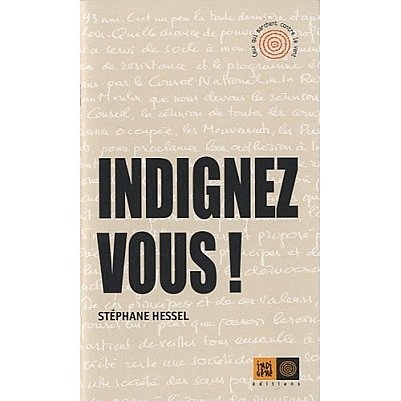

Indignez-vous

Stéphane Hessel est en train de faire un joli succès de librairie, avec son titre Indignez-vous. Je dois dire que, tout comme Pascal Adam, je n’ai pu non plus passer le stade de la seule couverture et l'ai donc laissé chez le libraire. Ce titre-slogan me rappelle trop les analyses de Gregory Bateson à propos de la double-contrainte manipulatoire, énoncée en 1956 dans son article « Vers une théorie de la schizophrénie ».

Il y était question de ces fameuses injonctions plongeant celui à qui elles s’adressent dans une situation angoissante, le paradoxe qu’elles contiennent le menant systématiquement à une « double contrainte ». Ces ordres impossibles à respecter (du type « soyez naturel ») qui vous invitent à faire ou à être ce que précisément l’injonction vous empêche de faire ou d’être. Car dans l’exemple en question, que vaut un comportement naturel façonné ? Ces analyses furent à l’époque à l’origine du Mental Research Institute, qui donna naissance au fameux (et par moment fumeux) collège invisible de Palo Alto.

Stéphane Hessel s’en est-il souvenu avec ce titre impossible, donc : Indignez-vous ! Mais puis-je m’indigner si on me le demande, puis-je m’indigner véritablement sur commande, et en réponse à une injonction autoritaire, formulée de surcroît par une figure aussi patriarcale que celle du digne Stéphane Hessel ? Le risque n’est-il pas même que je finisse par m’indigner contre celui-là qui, formulant une aussi hautaine injonction, indispose mon indignation naturelle ?

Nous nous trouvons bien avec ce titre dans ce type d’énoncé, paradoxal et angoissant, dont je ne suis pas sûr qu’il soit à même de chapeauter au fond autre chose qu’une excellente opération marketing…

09:00 Publié dans Sur le vif | Lien permanent | Commentaires (58) | Tags : stephane hessel, communication, littérature, palo alto, politique, langage |