lundi, 06 juin 2011

En Saint-Denis, Croix-Rousse

Du dehors, l’édifice paye franchement pas de mine. Le clocher qui ouvre sur la rue : Trois fenêtres, un bossage rustique et un petit dôme à lanterne supportant la croix. La façade : rien que beaucoup d’austérité, que perce un unique vitrail, étroit et rond. Il faut franchir le porche, et s’avancer de quelques pas pour rencontrer quelques primes sensations.

Vers 1910

Les Pères Augustins Réformés (qu’on nommait les petits Pères) qui posèrent là la première pierre de l’édifice en avril 1629 sont défuntés depuis lurette. On pénètre alors la pénombre de leur ancienne église conventuelle. Elle n’avait, comme le clocher, rien de remarquable : c’était une nef rectangulaire, couverte d’un simple lambris, et terminée par un modeste chœur. Deux chapelles latérales, l’une dédiée à la Confrérie de la Bonne Mort, l’autre à Notre Dame des Sept Douleurs lui furent adjointes. Au début, les Pères n’étaient guère plus qu’une douzaine en leurs cellules, au milieu des champs, des saules et des vergers, interdits d’aumône par le Consulat, et contraints de donner aux rares habitants du faubourg les sacrements de Baptême, Eucharistie et Pénitence en cas de nécessité.

Autour de leur enclos s’établirent peu à peu d’autres frustes fermes, puis de rustiques hôtelleries pour voyageurs de passage. En ce dix-septième siècle, les chemins alentours n’étaient pas pavés : il y avait celui qui menait vers Bourg (l’actuelle Grande Rue), celui qui partait pour Neuville et l’autre vers Montluel et la Bresse. D’une croix en pierre rose de Couzon, posée à la fin du quinzième siècle, tout le plateau et les coteaux alentours tenaient leur nom.

La Grande Révolution passant par là, l’église conventuelle échappa de peu à la vente des Biens Nationaux et les Augustins disparurent. Avec la fondation de la commune Cuire Croix-Rousse, elle devint paroissiale en 1791 et fut confiée à ancien Augustin du nom de Charles Plagniard, qui devint curé constitutionnel. La Terreur se propageant, la Croix-Rousse s’était proclamée « commune Chalier » et l’église, devenue « temple décadaire », puis « temple de la raison », connut le culte étrange de « l’Etre Suprême ». A son entour, le quartier changeait et se développait de plus en plus vit avec la venue des ouvriers tisseurs. Le 29 Thermidor an VIII (1- mai 1797), la Croix-Rousse devenait une commune autonome et l’église Saint-Denis la paroisse des canuts.

Dans sa pénombre, se découvre un cénotaphe contenant le cœur d’un ancien curé bien aimé de ses paroissiens, Jean Antoine Artru, défunté le 17 mai 1875. C’est l’un de ses prédécesseurs, Claude François Nicod, qui donna à l’église son volume contemporain. Il avait pris la paroisse en 1830, à l’âge de 42 ans, et mourut en 1853. Sur un portrait, on lui découvre un visage long et bon, à la Lamennais. Toute sa vie, il aima le baron de Richemont, alias le duc de Normandie, qui se prétendait Louis XVII, l’enfant du Temple, et avait pris durant leur révolte le parti des canuts (voir ICI son étrange histoire) contre la Garde nationale et les fabriciens. Pour lui, Nicod écrivit en 1850 un ouvrage, L’Avenir prochain de la France, que le Cardinal de Bonald, archevêque de Lyon, condamna solennellement. C'est, croit-on, ce qui précipita sa fin.

Dès le début de son ministère, le curé Nicod fut soucieux d’obtenir du Conseil Municipal et du Conseil de la Fabrique des fonds pour agrandir l’étroite église des anciens Pères. En supprimant les anciennes chapelles et en aménageant de larges bas cotés, il fit d’abord doubler par l’architecte Antoine Marie Chenavard la nef, puis fit bâtir par Joseph Forest les trois hémicycles du chœur où il disposa les trois autels actuels. Grâce à une souscription, Nicod dota également l’église de ses orgues en 1838. En 1831, bien que légitimiste, cet étonnant curé donna officiellement la sépulture à deux canuts morts pendant les émeutes et cautionna en 1833 un service funèbre à la mémoire des insurgés tués sur les barricades.

C’est un autre curé, Zacharie Paret, qui paracheva son oeuvre en 1876, en confiant au peintre lyonnais Auguste Perrodin la réalisation des trois fresques des voûtes. La vieille église se transformait soudain en une vénérable micro basilique. Ce même Paret, en 1891, redonna vie au culte de Notre-Dame des Sept Douleurs en ouvrant une chapelle qui demeure toujours.

Vous voilà donc dans cette église aujourd’hui. Sur la cuve à cinq pans de la chaire en noyer massif qui sortit au dix-septième siècle des mains d’un sculpteur inconnu, vous reconnaissez des épisodes des Ecritures : La remise des Tables de la Loi sur le mont Sinaï, Jésus marchant sur les eaux, au puits de la Samaritaine, chassant les vendeurs du temple, Saint-Michel terrassant Lucifer. Un peu plus loin, vous voici face à la bannière de la Corporation des Tisseurs de Lyon. Puis à deux reliquaires ; le plus vieux, à deux étages, date probablement des vieux Pères fondateurs. Sur l’autre, est posée une tête de Saint-Denis. Derrière sa façade modeste, Saint-Denis recèle ainsi des trésors d’histoire et de mémoire, au même titre que les grandes églises du centre-ville bien plus visitées, Saint-Nizier, Saint-Bonaventure, Ainay ou la primatiale Saint-Jean. Elle reste le plus souvent ouverte et vaut le détour.

11:08 Publié dans Bouffez du Lyon, Là où la paix réside | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : saint-denis, croix-rousse, nicod, religion, christianisme, lyon, augustins réformés, rue hénon |

lundi, 25 avril 2011

El Azariyeh

Lazare s’est-il longtemps demandé ce que signifierait pour de bon sa mise au tombeau ? Métaphore extrême de chacun d’entre nous condamné à vieillir, à laisser là chaque jour un peu plus de soi, bouts d’ongles, cheveux gris, morceaux de sa peau, et ceux qui l’aiment éloignés de lui, chaque souvenir, et ceux qu’il aime, impuissants à le sauver, ferveur en allée. Ailleurs, et comme partout autour sur la planète, la Résurrection est devenue un commerce qui fait vivre en toutes langues et parler tant de monde.

Mais là, en cette terre aride, elle reste malgré la division seul signe tangible, «Béthanie sera toujours Béthanie, murmura un jour Maria Valtorta, tant que la Haine ne fouillera pas en ce foyer d'amour, croyant en disperser les flammes, et au contraire elle les répandra sur le monde pour l'allumer tout entier. » Le sépulcre de Lazare dans la contrée d’El Azariyeh : C’est le nom que les musulmans ont donné au lieu. D’autres orthographes existent bien, El Aziriyeh, el-Azariyah, dont l’étymon premier, comme la vieille église a survécu : El Azariyeh, c’est bien Lazarion, le village de Lazare. « De personne d’autre, je n’ai accepté autant, que de mes amis de Béthanie » aurait dit le Christ.

Mais là, en cette terre aride, elle reste malgré la division seul signe tangible, «Béthanie sera toujours Béthanie, murmura un jour Maria Valtorta, tant que la Haine ne fouillera pas en ce foyer d'amour, croyant en disperser les flammes, et au contraire elle les répandra sur le monde pour l'allumer tout entier. » Le sépulcre de Lazare dans la contrée d’El Azariyeh : C’est le nom que les musulmans ont donné au lieu. D’autres orthographes existent bien, El Aziriyeh, el-Azariyah, dont l’étymon premier, comme la vieille église a survécu : El Azariyeh, c’est bien Lazarion, le village de Lazare. « De personne d’autre, je n’ai accepté autant, que de mes amis de Béthanie » aurait dit le Christ.

Ce lieu ne garde en moi qu’une table, dont le sable blanc a recouvert la pierre. Table devenue page, page devenue sage, message auquel je me suis confié et qu’un doigt découvre à chaque fois que se dérobe le sol. Devant cette poussière qui rendit aussi vain qu’éclatant tout autre savoir, les docteurs de la foi comme ceux de la non-foi demeurent inopérants. Le silence est d’or. Et nulle part la Résurrection ne vibre d’une présence aussi compacte, que rejoint le pèlerin astral, défait de la Douleur d'exister.

11:18 Publié dans Des poèmes, Là où la paix réside | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : el azariyeh, béthanie, pâques, résurrection, lazare, christianisme, religion |

samedi, 09 avril 2011

Jeux de maux

Le dénuement du dévouement laisse percer la sainteté à travers chaque pore. Certaines figures en sont ainsi tout éclairées jusqu’à l’heure du dénouement du dévouement. C’est alors qu’en elles, le dévouement au dénuement devient le plus extrême, forçant l’admiration jusqu’au vertige, jusqu’aux Cieux.

Le dénuement du dénouement serait ainsi la mort dans sa matérialité la plus décharnée, la plus strictement physique. L’on imagine ici les gisants médiévaux aux membres plus fluets que brindilles. Cela fait frémir. Soit.

Mais combien pire fait frémir le dénouement du dénuement. Car c'est alors une vie emplie de misères et de maux extrêmes qu'il faut imaginer alors, existence traînée jusqu’à sa fin rendue par contraste presque heureuse, sorte de Deux ex machina venu desserrer l’étau insupportable.

Dans ce cas de figure, le dévouement du dénouement, venu rompre l’essor fatal d’un destin sans apprêt, apparaît presque total.

Caravage, Lazare

11:07 Publié dans Des poèmes, Là où la paix réside | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature, poésie, jeux de mots |

mardi, 04 janvier 2011

Retour des champs

Songe à un texte. Un texte qui serait le texte. En serais-tu l’auteur, le lecteur ? Qu’importe. Ce serait le texte. Autorité indiscutable de l’article défini et de l’instituteur en blouse grise, qui nous en fit comprendre la loi et retenir les vertus tandis qu’il faisait les cent pas entre nos tables, sur le carreau d’alors, et parfois s’appuyait contre un radiateur : Le texte, donc

En son rythme trônerait un arôme, celui de la fin des conflits. Il dirait, ce texte, le repos de l’instant dans l’instant même, au soir. S’y trouverait surligné ce qui, au centre du désir des hommes et des femmes, s’affirme souverain dans leur chair, un retour à l’assouvissement le plus antique, le plus préhistorique même. Hic et nunc.

Nous marchions jadis dans ce qui reste de nos champs autour de leur ville, souviens t-en… Telle était la survivante signature de notre destin : marcher parmi ces herbes battant nos genoux. Gagner ces quatre murs de pisé, et puis non loin ce toit de tuiles, non loin malgré la boue. Le ciel, d’un gris inavouable.

Cela fait si longtemps que nous dormons sous des toits.

Il paraît – mais c’est encore un aveu scientifique, faut-il s’y fier ?- que notre patrimoine génétique dépend à 4% de Neandertal. Quatre pour cent, c’est pas bézef mais c’est déjà, nom d’un chien, ça ! Pour des espèces réputées incompatibles…

Ainsi nous ne serions pas uniquement sapiens. Quelle chance, hein, crois-tu pas ?

Me demande encore, trottant sur cette sente, et ce ciel ouvert comme un livre à quoi ressemblerait le siècle si Neandertal avait pour de bon survécu… race de Caïn, race d’Abel… L’histoire trop grasse de ces fratries conflictuelles : Et moi qui, fils unique, me croyant si solitaire, m’en suis prétendument banni…

Me demande bien en ce soir attiédi si Neandertal avait su cohabiter… Neandertal en col blanc, ça s’imagine, des choses pareilles ? Cadre chez IBM ? Animateur sur TV Monde ? Conseiller en communication ?

Mais d’où me subsiste depuis toujours, l’affirmation de ce grand geste de sauvagerie primitive, lequel me fit à part égale haïr les distributeurs automatiques, les présentatrices météo et les crédits à la consommation ? Et ce dégoût face à l’euro ! Un si profond dégoût…

Illustration : retour des champs, Louis Carrand

C’est le retour des champs. Sur le tableau de Louis Carrand, trois silhouettes obliques, à peine esquissées. Cet oblique murmure la hâte. Le frais qui commenc eà pincer. Là-haut, dans le gris inavouable, frémit l’orage.

L’orage néandertalien, cela, non, lui, ça n’a pas changé.

Vite, sur le sentier entre les blés.

Vite… Mais en attendant bien-aimée, comme ils le disaient en leur cantique, presse-toi contre mon épaule et goute un peu cette force de poésie qui, là, demeure. En ta salive et en ta chair, je feindrai d’épuiser mon temps. Et peut-être même, pour quelques secondes, irai-je au bout de ma feinte.

Qui sait de quel aveuglement, un heureux renard est capable ?

09:09 Publié dans Là où la paix réside | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : littérature, poésie, peinture, louis carrand |

mercredi, 22 septembre 2010

Le p'tit bal perdu

Bourvil est mort le 23 septembre 1970. Je rentrai en seconde, au lycée du Parc - là, les choses allaient devenir sérieuses, du moins est-ce ce que je m'imaginais, venant d'un collège de Bron où la situation s'est depuis paraît-il inexorablement dégradée. Dans ce lycée du Parc, près des serres chaudes et des pelouses vertes, je crus quelques mois humer des parfums de siècles passés, avant d'apprendre, désolé, qu'il ne datait - quelle tristesse, que du début du vingtième. J'ai retrouvé il y a peu mon professeur de littérature et de latin. Si ses traits ont changé, son rire et son érudition sont demeurés intacts. Bourvil est mort le 23 septembre 1970. J'avais quinze ans. Je me souviens de cette mort comme l'éparpillement sans appel des derniers relents de mon enfance.

Car on chantait parfois Bourvil, naguère, à la maison.

La ballade irlandaise, le petit bal perdu, Ma p’tite chanson.

Du coup, par un effet double de mémoire et de coïncidence, cet homme recela toujours à mes yeux quelque chose de l'enfant que je fus. Quand on me parle de son talent comique, cela ne me fait aucun effet. Pour tout dire, je ne l'ai jamais trouvé si désopilant que ça. C'est une certaine humanité que je dirais à présent très datée, très historique, qui m'a touché au bon moment. Un côté monsieur tout le monde, un mélange de naïveté culturelle et de lucidité de classes qu’on retrouvait dans le monde en noir et blanc de l’époque, aussi bien chez le marchand de journaux du coin que chez le garagiste. Avec cette gueule-là, Bourvil s'invitait facilement dans les fêtes de famille, quand manquait un luron pour taper le carton. Mais ceux qui le chantaient quand j’étais gosse sont partis aussi. Ce qui fait au final beaucoup de vide.

Il parait que ses dernières paroles furent des paroles de révolte et de regret devant son existence qui s’arrêtait si brusquement, le cancer, 53 ans, déjà... alors qu’il ne goûtait au fond que depuis peu de temps d’une véritable reconnaissance. C'est trop injuste, aurait-il dit. Il faut se méfier des propos rapportés. Ces propos me sont quand même restés à l'esprit.

Né en 1917, Bourvil eut donc tout juste vingt-deux ans, quand la crise commença à s’abattre sur l’Europe. Est-ce pour cette raison que le petit peuple le chanta beaucoup après-guerre ? Il mourut juste avant que la radicalité des années soixante-dix ne vînt transformer le pays qu’il avait connu. Sa mort me fit à l’époque un effet curieux, exagéré, je ne saurais dire lequel : j’avais quinze ans. A mes yeux, sans doute, il emportait avec lui une part de la jeunesse de mes parents et par conséquent une part de mon enfance : "La fleur d'âge se meurt et passe, écrit Montaigne, quand la vieillesse survient, et la jeunesse se termine en fleur d'âge d'homme fait, l'enfance en la jeunesse, et le premier âge meurt en l'enfance, et le jour d'hier meurt en celui du jour d'huy, et le jour d'huy mourra en celui de demain.." Mais ce qui est vrai de l'individu l'est aussi du fil des générations. Allez savoir pourquoi, allez savoir comment, Bourvil emporta du précieux.

Ce petit bal perdu dans lequel il avait dansé, je comprenais en effet que je n'aurais jamais loisir de le connaître. D'autres, bien sûr, j'en connaitrais. D'autres. J'aurais les miens. Mais celui-ci, jamais plus. Bourvil m'avait appris la leçon de Montaigne, et qu'en matière de bal comme en matière d'autres choses, "il n'y a rien qui demeure ne qui soit toujours un" (1). Se trouvait chez cet homme quelque chose d’infiniment mélancolique, et qui m’avait conquis.

Je ne comprends pas l’espèce de vénération qui l’entoure aujourd’hui. Pas certain d’ailleurs, qu’il serait en accord, s’il revenait, avec cette image qu’on lui colle dessus, l’icône d’un acteur aussi godillot que génial. En son temps, on parlait de célébrité, pas de notoriété. De vedette, pas de star. Et les bénéfices n’étaient pas les mêmes. J’ai l’impression que Bourvil est mort au moment-même où mourait son époque; "A mourir pour mourir " chantait encore en ce temps-là Barbara. Jeune, certes. Il s’en est allé pourtant sans contre-sens, avec la fin des Trente Glorieuses (comme le disent les mordus d’histoire), avant le choc pétrolier (comme le disent les mordus d’économie) au tout début du surgissement des grandes surfaces qui vendaient des lessives pleines d’enzymes gloutons et autres conneries (comme le disent les mordus de sociologie).

Ce mélange de naïveté culturelle et de lucidité de classes dont je parlais à son propos, et dont il fut en quelque sorte le représentant dans la société du spectacle en train de garotter la société tout court, a cédé le pas à une sorte de prétention culturelle et d’aveuglement de classes : peut-être est-ce pourquoi on ne rit plus guère à présent, et la raison pour laquelle des personnages comme Bourvil ou de Funès ont été abusivement sanctifiés. De Gaulle est mort quelques jours après lui (novembre 70). Vialatte est mort quelques mois plus tard (mai 1971). Deux ans après, Tati tournait son dernier film (Parade, 1973), avec l’aide de la télévision suédoise ( !!!). C’est totalement impensé, cette analogie entre De Gaulle, Bourvil, Vialatte et Tati. Pourtant, ça a quelque chose de significatif à voir avec ce autour de quoi tourne ce billet, Quelque chose de finalement très personnel, un certain nombre de fêlures à la fois collectives et individuelles, jadis ressenties et comme incarnées à jamais sur pellicule dans le visage de cet homme ni beau ni laid, et qui n'auront pu ni tout à fait s’écrire, ni tout à fait demeurer dans les limbes du non-dit.

(1) Montaigne, Apologie de Raymond Sebon, Essais, II

18:23 Publié dans Là où la paix réside | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : bourvil, actualité, france, société, culture, cinéma, chanson |

vendredi, 25 juin 2010

La retraite de la marquise de Rochefide

Il n’y a rien à faire, je ne peux m’empêcher d’être sceptique devant ces gens qui prétendent combattre le Capital (avec un granc C) tout en comptant leurs points de retraite. Non que je sois contre eux. Mais je ne peux, non plus, être avec eux.

En 1839, Marx posait déjà la question à Engels : « Dans le Curé de Village de Balzac, on trouve ceci : Si le produit industriel n’était pas le double en valeur de son prix de revient en argent, le commerce n’existerait pas. Qu’en penses-tu ? »

Au moins, Balzac a-t-il lui pour lui l’humour. En témoigne, à la fin de Sarrasine, ces quelques lignes. C’est Béatrix (la marquise de Rochefide – appréciez le nom au passage) qui parle : « Demain je me ferais dévote. Si l'avenir du Chrétien est encore une illusion, au moins elle ne se détruira qu'après la mort. »

Béatrix de Rochefide et Calyste du Guénic

11:04 Publié dans Là où la paix réside | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : balzac, littérature |

vendredi, 19 mars 2010

Garder la paix

08:27 Publié dans Là où la paix réside | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : saint-joseph, christianisme |

dimanche, 14 mars 2010

Le silence du champignon

Le mensonge des élus de tous bords est tel qu’il est devenu très compliqué, après les volte-face et les dénis, les compromissions et les assujettissements en quelque sorte professionnels de chacun, de voir en un quelconque homme politique autre chose qu’un fonctionnaire prétendant à la reconduction (ou a la conquête) de son poste. Par conséquent, le choix entre l’un ou l’autre, à les voir tous alignés sur le plateau d’Arlette Chabot ou, pour une élection régionale, sur celui de chaînes plus modestes, apparaît bien vain. On pourra toujours me dire que la chemise de Dany le Rouge n’est pas de la même couleur que celle de Sarkozy ou que celle d’Aubry, je vois bien que seule, une petite phrase les sépare tous. Cette petite phrase, qu’on ne compte pas sur moi pour la prononcer.

Je ne sais pas pourquoi la cueillette des champignons est devenue, plus que la pêche aux truites ou le ramassage des noix, le symbole même de l’abstentionnisme. Peut-être parce que, comme le souligne Lewis Mumford dans les Transformations de l’homme, « la vie archaïque, dans ses formes érodées par le temps et recouvertes de mousse, nous charme encore et nous attire (…) Nous sentons-nous jamais, en vérité, plus pleinement satisfaits du moment présent que lorsque nous cueillons des baies ou cherchons des champignons, comme le premier homme, ou quand nous ramassons des cailloux polis par le sable, des coquillages ou des bois flottés sur une plage, comme les hommes de l'âge de pierre ? »

Ainsi posée, l’abstention relèverait pour ses détracteurs d’une attitude archaïque, d’un refus de toutes les complications, devenues insurmontables, de la civilisation. Après tout, pourquoi pas ? S’agit-il d’une bouderie vilainement rousseauiste ? Non pas. Celui qui se penche pour ramasser un champignon accomplit un geste, en effet, bien plus ancien, bien plus fondamental, ben plus significatif, en réalité, que celui qui glisse son bulletin dans l’urne. Geste immémorial, même. Ce que je sauve en moi, en ne votant pas, ou du moins ce que je n’abime pas, c’est ma parole. Ma parole, devenue, je le consens volontiers, une sorte d’archaïsme. Mais il est des archaïsmes nécessaires. Comme la cueillette des champignons, un dimanche électoral.

12:52 Publié dans Là où la paix réside | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : politique, régionales, regionales, société, ps, ump |

samedi, 13 février 2010

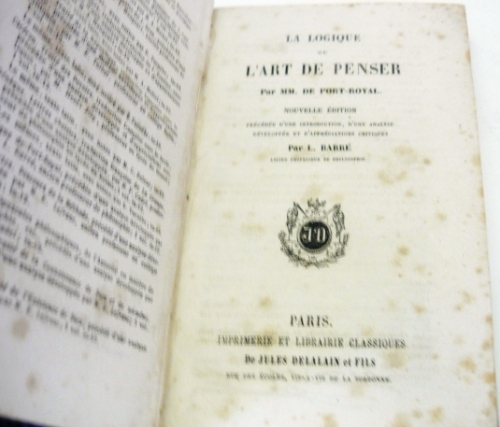

La Logique, royalement

Un drôle de hasard m’avait conduit chez ce bouquiniste ; je cherchais un ouvrage d’Adorno, et je tombe sur La logique de Port Royal. Et ce fut un raccourci saisissant : de la culture de masse et de sa critique, si l’on peut dire, à la culture du solitaire et de sa raison. Et je vis en un éclair la façon dont nous étions passés d’une société où la culture permettait avant tout aux individus de cultiver leur solitude – dans le silence de leurs lectures ou dans celui de leur écriture (ah, la haute image de Racine coiffant tous ces rayonnages, tandis que d’un pas feutré sur le parquet grinçant, d’autres clients vaquaient autour de moi !) - à un monde où la culture, sous la garde de ses sbires diplômés - ne sert plus qu’à socialiser des individus, lesquels n’ont plus (semble-t-il) le moindre goût pour la solitude.

Et je demeurais accroupi, à feuilleter cette édition ancienne de la Logique de ces Messieurs, comme il se disait à l’époque, à badiner avec moi-même devant la construction juste ou fausse de leurs syllogismes d’un autre siècle. J’en oubliai Adorno –ma foi, tant pis ! Le brave et bon Adorno, qui condamna l’Aufklärung pour avoir cru en la valeur émancipatrice de la Raison, sans avoir saisi quel instrument de domination redoutable cette dernière était par ailleurs, dès lors qu'il s'agissait d'asservir, d'aliéner (d'acculturer, somme toute) les populations.

Dehors, le soir tombait. Une odeur de barbe à papa, aussi séduisante par sa vivacité que répugnante par son uniformité, me tarauda sans ménagement la narine. Impossible de le dire (ni comment, ni pourquoi) : en contemplant les vitrines, les passants, leurs habits, leurs regards, il me sembla (une fois de plus) que nous étions jusqu’à la mort victimes de cette culture de la résignation à laquelle je ne peux me résoudre, bien que je sois immergé dedans, et nourri d’elle. Je pressai le pas pour rentrer chez moi.

Rien de tel, alors, que d’exercer son esprit à un vieux syllogisme de nos parfaits logiciens pour s’en extraire, ou s’en donner l’effet, quelques instants.

18:55 Publié dans Là où la paix réside | Lien permanent | Commentaires (12) | Tags : adorno, logique de port-royal, littérature, société |