jeudi, 15 novembre 2007

Le novembre des canuts : Les Trois Glorieuses

Arrêtons-nous quelques instants sur ce préfet en uniforme qui gravit la Grande Côte ce matin de novembre 1831 à la tête d’une colonne de la garde nationale, s’en allant à la rencontre du peuple. Louis Bouvier du Molart (1780-1855) n’est pas même cité dans le Dictionnaire des Lyonnaiseries de Louis Maynard, sinon dans l’article consacré à son successeur, Adrien Gasparin. Il faut dire qu’au contraire de ce dernier, Louis Bouvier du Molart ne possède pas de rue à son nom. La Petite histoire populaire de Lyon d’Auguste Bleton ne le mentionne pas davantage.

Le 11 mai 1831, il succède à un autre infortuné jeté aux poubelles de l’histoire, Paulze d’Ivoy, révoqué pour mollesse par Casimir Périer tout juste nommé président du Conseil. Ancien préfet sous l’Empire et les Cent jours, Bouvier du Molart mise sur la popularité dont l’Empereur jouit encore à Lyon (au point que certains le croient réfugié à Philadelphie et préparant un retour) pour imposer d’entrée de jeu l’autorité paternaliste qui sera sa marque de fabrique durant tous les événements. Sa proclamation aux Lyonnais du 17 mai débute par ces mots :

« Lyonnais, vous entendrez une voix qui ne doit pas vous être suspecte. Je n’ai ni servi ni trahi la Restauration. Le seul pouvoir qui jusqu’à notre glorieuse évolution ( il parle de 1830) avait reçu mers serments est celui qui a relevé votre grande ville de ses ruines, et je lui suis resté fidèle jusqu’à la proscription _inclusivement. La cocarde qui est à mon chapeau n’a jamais changé de couleur ». Et sa lettre à Casimir Périer du 19 mai est un modèle : « Je pense que votre Excellence peut maintenant être en parfaite sécurité sur le point important qui m’est confié (Il parle de la sécurité publique). Je me sens fort et je le suis en effet, puisqu’on croit généralement ici que je le suis. Je satisfais les gens du mouvement, parce que mon nom se trouve sur la liste de proscription des 38 (après les Cent jours) ; les patriotes sages voient en moi un des leurs ; les bonapartistes me tiennent compte d’une fidélité que j’ai gardée aussi longtemps qu’elle a été un devoir. Enfin la population générale d’une cité industrielle qui a essentiellement besoin d’ordre et de sécurité sait que je suis un homme de pouvoir et que j’ai appris à une grande école à le faire respecter. »

Reçue à coups de cailloux, de tuiles et de fusil, la colonne recule un instant, puis reprend sa marche, car Bouvier du Molart souhaite entrer en pourparlers avec les révoltés. Croit-il encore que sa fidélité de jadis à Napoléon lui servira de bouclier ?

De fait, il ne se trompe qu’à moitié. A près avoir obtenu une trêve, accompagné de son secrétaire et du général Ordonneau, il rejoint la mairie de la Croix-Rousse du balcon de laquelle il commence à haranguer la foule. Mais les ouvriers ne répondent à ses exhortations que par les cris : « De l’ouvrage ou la mort ! Nous aimons mieux une balle que la faim ! » Cependant, tous respectent la trêve et, grâce aux dispositions conciliantes du préfet, un accord est sur le point d’être trouvé lorsqu’une fusillade éclate et le grondement du canon se fait entendre au loin. Roguet y est-il pour quelque chose ? Se croyant trahis, les ouvriers indignés empoignent en tout cas les trois représentants de l’autorité. Si Bouvier Du Molart lui-même échappe à une exécution sommaire, c’est à un des chefs de section des ouvriers en soie nommé Carrier qu’il le doit, ce dernier l’entraînant à l’Hôtel du Petit-Louvre, juste à côté, où il est gardé à vue. La tension est vive. Des ouvriers déposent quatre cadavres devant la façade de l’hôtel, en exigeant un cinquième pour les venger.

De fait, il ne se trompe qu’à moitié. A près avoir obtenu une trêve, accompagné de son secrétaire et du général Ordonneau, il rejoint la mairie de la Croix-Rousse du balcon de laquelle il commence à haranguer la foule. Mais les ouvriers ne répondent à ses exhortations que par les cris : « De l’ouvrage ou la mort ! Nous aimons mieux une balle que la faim ! » Cependant, tous respectent la trêve et, grâce aux dispositions conciliantes du préfet, un accord est sur le point d’être trouvé lorsqu’une fusillade éclate et le grondement du canon se fait entendre au loin. Roguet y est-il pour quelque chose ? Se croyant trahis, les ouvriers indignés empoignent en tout cas les trois représentants de l’autorité. Si Bouvier Du Molart lui-même échappe à une exécution sommaire, c’est à un des chefs de section des ouvriers en soie nommé Carrier qu’il le doit, ce dernier l’entraînant à l’Hôtel du Petit-Louvre, juste à côté, où il est gardé à vue. La tension est vive. Des ouvriers déposent quatre cadavres devant la façade de l’hôtel, en exigeant un cinquième pour les venger.

La capture du préfet constitue évidemment l’événement le plus important de cette matinée-là, puisqu’elle paralyse l’action des troupes. Dans la relation qu’il fera lui-même de tous ces événements en 1832 (et qui sera vendu 2 francs - 2 jours de travail d’un compagnon !), il confiera qu’on lui aurait alors demandé de signer des ordres pour récupérer 40 000 cartouches et 500 gargousses à boulet de six, ce qu’il aurait refusé. « Dans les 8 heures de captivité que j’ai passées au milieu des ouvriers de la Croix-Rousse, écrit-il, j’ai pu pour ainsi dire les compter. Ils n’étaient certainement pas plus de mille à douze cents. Ils n’avaient pas cent fusils.»

Les chefs d’atelier appartenant aux Volontaires du Rhône, et parmi eux Guillot et Lacombe, calment autant qu’ils le peuvent l’effervescence des compagnons, car ils redoutent une issue tragique pour tous. « Dans la nuit du lundi 21 novembre, écrit Guillot, vers 7 heures du soir, je pénétrai après bien des efforts vers l’hôtel qui servait de prison à M. le Préfet détenu par les ouvriers. Au moment où je l’abordai, notre courageux fonctionnaire haranguait le peuple et lui disait, ma foi, de bien belles choses, dont je n’ai pu retenir que les suivantes : « Braves ouvriers, je suis votre père, rendez-moi à la liberté et si le comte Roguet ne fait pas cesser le carnage, je marcherai à votre tête ». Entre 9 et 19 heures du soir, sur sa promesse d’obtenir du comte général Roguet la cessation des hostilités et des fabricants l’exécution du tarif, le préfet est reconduit en ville sous la protection des baïonnettes des « cadres d’officiers » des Volontaires du Rhône. Le général Ordonneau, lui, demeurera prisonnier jusqu’au lendemain, où il sera restitué en échange de la libération d’un ouvrier en soie emprisonné.

C’est alors qu’entre en scène le baron de Richemont. Sous le nom « monsieur Louis », revêtu d’un uniforme d’officier supérieur, portant en écharpe le large ruban moiré rouge de l’ordre de saint Louis, l’épée au côté, durant toute cette matinée du lundi 21 novembre et jusqu'à tard dans l'après-midi, il prend une part très active au combat sur la barricade aux côtés des ouvriers. Il avait adressé au mois d’avril précédent à un grand nombre de personnalités lyonnaises une lettre signée le duc de Normandie, dans laquelle il déclarait être le fils de Louis XVI. Dans cette missive, il prétendait avoir été sans cesse en butte aux persécutions de sa famille, de sa sœur la duchesse d’Angoulême et de son oncle Charles X, au cours des quinze années de «déception et de lâcheté» que la France avait dû subir. Mais les «glorieuses journées de Juillet », dont il fut témoin, vinrent, qui « émancipèrent la France durant huit jours ». Il renouvelle sa protestation contre «l’illégalité et la monstruosité » de la séance du 7 août de la Chambre des Députés qui, en confiant le trône à « l’avide et stupide Louis-Philippe » sans consulter la nation, seule compétente à ce sujet, « la replaçait dans la situation qu’elle venait de renverser.» Aussi faisait-il acte de candidature à la couronne de France, «en tant qu’héritier légitime ». Il stigmatise également la conduite des hommes du juste milieu, qui, «sans souci de l’honneur de la France», ont capitulé devant « le despotisme des tyrans qui oppriment le monde ».

Le baron de Richemont, alias duc de Normandie, révolté par les injustices commises à l’égard des canuts, s’était fait depuis lors leur inlassable défenseur. Ses fréquents séjours à Lyon l’avaient mis à même d’apprécier « l’effrayante misère des ouvriers en soie, victimes d’une concurrence poussée jusqu’à ses dernières limites ». Avec cet intrigant, nous sommes ramenés à ces sociétés secrètes, républicaines ou bonapartistes qui, dans la première moitié du XIXème siècle, s’efforçaient d’ébranler la monarchie légitime ou quasi légitime : elles lancèrent notamment des faux Louis XVII en pagaille, destinés à disqualifier les Bourbons directs et les d’Orléans en les faisant passer pour des usurpateurs. Systématiquement, républicains et bonapartistes ont utilisé cette arme-là. « Monsieur Louis, duc de Richemont » fut l’un des quatre « grands faux dauphins » parmi la quarantaine d’imposteurs ou de fous qui se sont fait passer pour le fils de Louis XVI. Léon Boitel, dans Lyon vu de Fourvières, croque à sa façon cet air du temps politique en décrivant les badauds qui se promènent sous les tilleul de la place Bellecour :

« Ne croyez-pas, cependant, au milieu de toute cette vie mondaine, éviter l’inévitable politique.Là voilà : en canezou vert, avec robe blanche, c’est le carlisme ; avec l’œillet rouge à la boutonnière et la canne de fer, c’est la république ; avec une cravate blanche, une large panse et une figure épanouie, c’est le juste-milieu. Laissez passer !»

Accusé de « complot ayant pour but la destruction du gouvernement », monsieur Louis, alias le duc de Normandie, alias le baron de Richemont se retirera de la cité des canuts dès la reprise des hostilités, le matin du mardi 22 novembre, au prétexte qu’un Prince de sang, s’il est de son devoir de soutenir l’opprimé en combattant l’injustice, ne peut ni ne doit se compromettre dans une émeute en passe de devenir une véritable guerre civile. Le pittoresque personnage regagna donc Paris dès qu’il crut avoir dépisté les recherches de la police, et l’on n’entendit plus parler de lui.

Le faux-dauphin est à peine disparu qu’un faux-aiglon se présente sur ses pas. Le lundi 21 novembre, « dans le milieu du jour, à l’état-major de la place», un individu accoste un lieutenant de voltigeurs de la première légion de la garde nationale. Il le prie de le présenter au général Roguet auquel il veut communiquer des secrets « de la plus haute importance, et qui peuvent mettre fin au carnage ». Le lieutenant s’empresse de conduire cet homme à Roguet, qui lui déclare : « Général, je suis le fils de Napoléon le Grand, faites-moi proclamer empereur et le feu fait cesser de toutes parts. » Les aides de camp se saisissent alors de Napoléon II, et ils le jettent dehors.

Quand, au juste, est apparue la fameuse devise "Vivre en travaillant, mourir en combattant", qui symbolise et représente les canuts depuis, dans le monde entier ? Aucun des journaux de l'époque n'en cite l'existence avant l'après-midi du lundi 21 novembre 1831. Masson, le premier historien du mouvement des canuts, assure qu'elle figurait déjà dans les cortèges matinaux qui dévalèrent à Lyon la montée de la Grande Côte, aux côtés même d'une tête de mort grossièerement peinte en blanc sur le tissu noir. Condamné à 2 ans de prison pour sa participation aux événements de novembre par le jury de Riom qui instruisit le procès des insurgés, et à 5 ans par celui de Lyon pour un vol minime d’un morceau de pain, quelques semaines avant l’insurrection, Jean Claude Romand, qui est connu pour être un militant républicain, s'en proclame l'auteur. Dans sa Confession d’un malheureux, Vie de Jean Claude Romand, forçat libéré, écrite par lui-même et publiée par M Edouard Servan de Sugny, n'écrit-il pas : "C’est moi qui proposait d’inscrire sur le drapeau des ouvriers en soie la devise : Vivre en travaillant mourir en combattant. Cette inscription n’est apparue dans les cortèges que l’après midi du 21 novembre." Dans tous ses travaux, Fernand Rude retient ce témoignage comme le plus vraisemblable.

Ce qui compte, c'est la signification que cette devise pouvait avoir dans l'esprit et le coeur de ceux qui la brandirent, et la résonance qui la porte jusqu'à 2007. Car malgré son apparente simplicité, cette devise est très polysémique, comme la couleur noire de leurs drapeaux (Des commentateurs du vingtième siècle ont dit que le noir représentait sans doute l'anarchie, ce qui est impossible en 1831; en fait le noir figure pour les tisseurs de 1831 la couleur du deuil des illusions). Dans cette devise, donc, une certaine bourgeoisie locale mal intentionnée a cru déchiffrer des traces de désespoir; un désespoir terrible, un désespoir d'affamés revendiquant le droit d'avoir du travail, un désespoir que ces canuts auraient éprouvé à un tel degré qu'ils auraient été prêts à sacrifier leur vie afin d'obtenir gain de cause. Un désespoir d'enragés. Cette lecture avait l'avantage de transformer une révolte légitime fondée sur une revendication raisonnée en une émeute spontanée liée à une simple question de survie. Or, on a vu dans les épisodes précédents du feuilleton de novembre à quel point, depuis le 25 octobre, les chefs d'ateliers et les compagnons sont soucieux de la question économique et de celle du tarif; on a pu mesurer à quel point ils la raisonnent et s'organisent pour lui trouver des solutions. Fernand Rude, dans tous ses travaux, a d'ailleurs brillamment tordu le cou à cette lecture borgne et partisane "Ce que veulent les ouvriers, ce n'est pas tant du travail qu'un salaire leur permettant de vivre décemment, dignement."

Qu'entendaient-ils, en effet, par "vivre et par "en travaillant" ? Passer son temps à travailler ? ou profiter du fruit de son travail pour vivre ? Finalement, parvenir non seulement à survivre, mais réussir également à vivre, réussir sa vie par le moyen du travail ? C'est bien entendu la seconde interprétation qu'il faut retenir, parce que tout simplement ces canuts ne crevaient pas de faim en novembre 1831, mais qu'ils avaient, pour la première fois dans l'histoire post-révolutionnaire et un an seulement après les Trois Glorieuses parisiennes de 1830, pris conscience que de nouveaux maîtres issus de leurs rangs (les marchands-fabricants sont d'anciens ouvriers enrichis, pour la plupart des parvenus) allaient bientôt les faire crever de faims'ils ne s'organisaient pas. La révolte des canuts de Lyon brise en deux la belle illusion de l'unité révolutionnaire du Tiers-Etat. La révolte des canuts pointe du doigt, pour la première fois de façon aussi radicale et tonitruante dans l'histoire du pays, l'horreur absolue des nouveaux maîtres post-révolutionnaires.

La révolte des canuts n'a rien de romantique, rien même de politique au sens étroit du terme; mais elle est une des premières traces, dans l'Histoire post-révolutionnaire de la France, de la lucidité qui risque de s'emparer d'un peuple instruit et maître de lui-même si on le gouverne sans tenir compte de sa voix et de ses intérêts. Voilà pourquoi c'est non seulement la bourgeoisie locale, celle des marchands fabricants directement intéressés à leurs chiffres d'affaires, qui trouva intérêt à en dévoyer, dès le début, la signification. Mais c'est aussi la bourgeoisie tout court, sur le plan national et international; la bourgeoisie qui, une fois passé le premier moment de stupeur, s'ingénia à ce qu'elle disparaisse le plus rapidement possible dans les poubelles de l'Histoire, dans le chapitre des événements insignifiants et sans lendemain. La révolte des canuts de 1831, en même temps qu'elle en ré-oriente la visée, signe donc déjà l'échec de l'idéal révolutionnaire. Elle ne peut que provoquer cette part de la bourgeoisie arrogante et fortunée qui, sur le mythe de 1789, cherche déjà à bâtir un ordre nouveau et instaurer une oppression maligne: C'est une véritable révolution, oui, en ce sens qu'elle déclare ouvertement, pour la première fois depuis 1789, que la Révolution n'est pas à achever, moins encore à honorer, mais qu'elle est à refaire: or cette vérité sur laquelle elle jette sa lumière du fond de sa province, les plus progressistes des descendants de 1789 n'ont pas, et n'auront jamais l'oreille pour l'entendre. Voilà pourquoi c'est parmi ces progressistes et dans leurs rangs qu'on trouvera, au fil du XIXème comme au fil du XXème siècle, le plus grand nombre de sympathisants hostiles à la devise des canuts.

Sur la rive gauche, cependant, on ne reste pas non plus inactif.

Dès le lundi 21 novembre au soir, un veloutier de la Guillotière nommé Anthelme-Joseph Leclerc, ancien militaire, membre de la Société de Bienfaisance des fabricants de velours (dont il avait été en 1827 un des principaux fondateurs) et qui avait pris une part active à la Révolution de Juillet, organise une petite troupe dans le but de rejoindre les ouvriers de la Croix-Rousse. Vers minuit, une bande d’une centaine d’ouvriers de la Guillotière et des Brotteaux, assez bien armée, se glisse sur la digue, en aval du pont de la Guillotière et monte par l’escalier pratiqué vers cette digue, évitant ainsi le poste de garde. La petite troupe passe ensuite la Saône au pont de la Mulatière, grimpe par la montée de Choulans jusqu’à Saint-Just où elle trouve à nouveau du renfort parmi les tisseurs de Trion, poursuit sa marche par le chemin de Champvert jusqu’à Vaise. Elle traverse alors les terres qui sont au bas du château de la Duchère et arrive au pont de Rochecardon où bivouaque une compagnie de la garde nationale de Saint-Didier au Mont d’Or. « Qui vive ? » s’écrient les gardes nationaux. «Ouvriers !» répondent les hommes de Leclerc aux gardes qui leur laissent le passage. Par le pont de l’Ile Barbe, la colonne repasse la Saône et, par la montée de Cuire, entre à la Croix-Rousse.

Il est environ cinq heures du matin, le mardi 22 novembre, lorsque la troupe, qui comprend maintenant 300 hommes, débouche sur la grande place. Dès l’aube, les combats reprennent. Un à un, les postes tenus par la garde nationale tombent. Au fur et à mesure où les ouvriers prennent une place, ils récupèrent des fusils. Tous les soldats et les gardes nationaux qui tenaient jusqu'alors la place des Bernardines sont à leur tour refoulés par la Grande Côte et la Saint-Sébastien. Des hautes fenêtres des maisons ouvrières, on lance des projectiles afin d'aider à prendre les positions, et l’on tire des toits, en se dissimulant derrière des cheminées. Des femmes et des enfants s’emparent de la caserne du Bon Pasteur.. La fusillade, de plus en plus nourrie, se rapproche de plus en plus du centre ville. A ce moment, des ouvriers de toutes professions, de tous les quartiers de la ville, de Saint-Just, de Saint-Georges, de la presqu’île, de la Guillotière et des Brotteaux, se joignent aux canuts. L’insurrection devient générale. Le tocsin sonne à l’église Saint-Paul, et sur la rive gauche, à l’église Saint-Pothin. Des masses surgissent de toutes parts. Les rues, les places, les quais se hérissent de barricades. On attaque les postes de garde, on brûle les pavillons de l’octroi. « Ce n’est plus une émeute, c’est une révolution ! », raconte Montfalcon, le premier historien des insurrections.

Ce mardi 22 novembre, aux Brotteaux, vers huit heures du matin, les ouvriers s’emparent du poste de la garde nationale de la place Morand, et se rendent maîtres du pont du même nom. Une fusillade nourrie s’engage en bordure du Rhône et des tirs groupés tombent des fenêtres des maisons des fabricants Auriol et Nivère, qui bordent la place Tolozan. Sur le quai de Retz (actuel quai Jean Moulin), Roguet fait établir une batterie d’artillerie.

Deux témoignages. Leurs rapporteurs étaient enfants en 1831, au moment des faits : Sébastien Commissaire avait neuf ans, Clair Tisseur, cinq. Autre intérêt, et non des moindres, ces deux enfants, déjà, n'étant pas nés sur le même bord, n'étaient pas du même clan :

Lundi 21 novembre, Grande Côte : « Lorsque j’entendis la fusillade, je fus bousculé par tous ceux qui se débandaient, je me mis à courir comme les autres et, dès que je vis une allée ouverte, j’y entrai. J’avais vu des hommes étendus sur le pavé, leur sang s’échappait par différentes blessures. J’étais épouvanté. Je pensais à mes parents, à ma mère et surtout je pleurais. Assis sur un escalier de pierre, n’ayant pas mangé le matin, j’avais froid. Plus de vingt personnes de la maison me virent en courant affolées les unes chez les autres pour parler des événements. Pas une ne fit attention à moi. Personne ne me demanda d’où j’étais ni pourquoi j’étais là. Jusqu’à 4 heures du soir, je restais dans cette situation. Puis la fusillade et la canonnade cessèrent. Le silence se fit et il y eut une accalmie dans ce bruit de tempête. Les ouvriers étaient victorieux, ils avaient refoulé de la place des Bernardines l’artillerie de la garde nationale et les dragons. Quelqu’un ouvrit la porte de l’allée, j’en profitai pour sortir. Aussitôt que je fus dans la rue, je me mis à courir, espérant arriver chez mes parents avant que le combat recommençât. Mais à la hauteur de la rue des Petits-Pères, une compagnie d’un régiment de ligne barrait la Grande-Côte. Il me fut défendu de passer outre. Comme j’insistais, le capitaine me menaça de son sabre, il prétendait que j’allais porter des renseignements aux insurgés. Tout à coup, je vis ma mère qui avait le straits bouleversés ; elle me cherchait depuis longtemps. Je l’appelai : Maman ! Maman ! Elle courut vers moi, malgré les soldats, me prit, m’enleva dans ses bras comme une plume bien que j’eusse alors neuf ans, et ne me lâcha que quand elle m’eut déposé dans la maison. Pauvre mère ! que d’angoisses je lui ai causées ce jour-là ! Je fus consigné et, tant que la lutte dura, il me fut défendu de m’éloigner de la maison. » (Mémoires de Sébastien Commissaire, « Ouvrier canut et républicain », 1870)

« Aux journées de novembre 1831, le petit gone était dans ses cinq ans. De l’émeute elle-même, il n’avait guère gardé mémoire. En retour, il se rappelait très bien l’aventure que l’on contait autour de lui, de Thierry, Lyonnais si connu depuis comme photographe. Le père de Thierry et celui du petit gone étaient voisins de campagne. Thierry, le fils, qui pouvait avoir dix-huit à vingt ans, était de la garde nationale. Après avoir essuyé le feu des insurgés et les projectiles de toute sorte dans la désastreuse retraire du cours d’Herbouville, il dut fuir et par je ne sais quel détour gagna la Mulatière , puis le chemin de Fontanières d’où, pour pénétrer dans le grand chemin de Sainte-Foy, il enfila une venelle, encore connue aujourd’hui sous le nom de chemin des Assassins, et que, depuis de longues années l’on avait bouchée à l’une des extrémités, soi-disant pour ôter aux malfaiteurs la possibilité de la fuite. Le mur était haut, mais le danger est bon maître de gymnastique. Thierry grimpe sur le mur, saute de l’autre côté, et, encore vêtu de son uniforme de garde national, qu’il était à ce moment si dangereux de montrer, il put gagner la maison, où il trouva ses parents dans les alarmes et le croyant perdu». (Nizier du Puitspelu ou Clair Tisseur, « Impressions d’un petit gone » Les Oisivetés du Sieur Puitspelu, 1879)...

Vers sept heures du matin, mercredi 23 novembre 1831 : environ 2000 personnes sont rassemblées le long du Rhône, place Tholozan, devant la maison Auriol. « C’est d’ici qu’on a tiré, hier. Pillons cette maison. Brûlons-là ! ». Quelques émeutiers entrent alors dans l’immeuble, en chassent les locataires et commencent à jeter le mobilier, les marchandises, les livres de compte par les hautes fenêtres. En bas, devant la porte cochère, on trouve bien vite de quoi improviser un bûcher. Témoignage d’un Volontaire du Rhône, nommé Malin : « L’aspect de la place était hideux : des meubles, des étoffes de prix jetées par les fenêtres étaient mises au feu. Des gens de toutes sortes, des enfants étaient armés de sabres et de fusils, portaient de casques de dragon. On buvait avec profusion le vin qu’on avait pris dans les caves. Je fus même obligé, pour ne pas être exposé de porter une bouteille à la bouche » Dans leurs luxueux appartements, les négociants des immeubles mitoyens tremblent. Certains, certaines, déguisés en ouvriers, tentent tant bien que mal de s’échapper en se mêlant à la foule. Subterfuge cocasse ! « Le mercredi matin, vous n’eussiez reconnu personne dans les rues de la ville. Les élégants fashionables, les petits maîtres à la mode avaient endossé la veste et quitté le castor pour la modeste casquette. C’était l’ordre du jour », résumera, narquois, l’historien Eugène Baune.

Pendant ce temps, Granier (rédacteur à la Glaneuse ) Pérenon (un carliste favorable au baron de Richemont), Lacombe, Frédéric, Guillot (chefs d’ateliers engagés parmi des Volontaires du Rhône) ont pris possession de la maison commune et y constituent une sorte d’Etat-Major provisoire, en l’absence des représentants des chefs d’ateliers. Mais cet Etat-major, non élu et, par conséquent, non représentatif, pâtit très rapidement de son illégitimité; dans un premier temps, décision est prise de faire imprimer une affiche qui dénonce « les magistrats perfides et le charlatanisme ministériel », exige l’organisation « d’une nouvelle garde citoyenne » apte à sauvegarder « les besoins du peuple provincial » et appelle les Lyonnais à la sédition d’avec les autorités en place, sans que l'on sache d'ailleurs si cet appel est en direction des carlistes ou des républicains (ou des deux ?).

On sait que l'opposition à Louis-Philippe a réuni à maintes reprises des sensibilités fort opposées ( il suffit, par exemple, de songer à l'amitié entre Carrel et Chateaubriand). D'après les documents, le chef Lacombe, auto-proclamé maire de Lyon, demeure dans la plus grande confusion : Quelques heures après avoir ordonné l'impression de cette affiche séditieuse, il dément l'avoir signée. D'un autre côté, cet Etat-major aussi fortuit que provisoire a très vite dû prendre conscience de sa responsabilité, notamment en matière de sécurité de la ville.

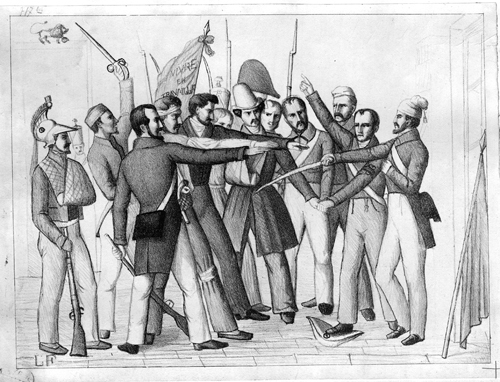

Avec une théâtralité toute romantique, une dizaine de ses membres (voir gravure) prononce « le serment de l’Hôtel de ville », à l’annonce d’un possible retour de Roguet et de ses troupes, jurant ainsi sur le sabre d’un dragon, « de mourir sous les ruines de la Cité plutôt que de souffrir qu’on vint piller ou incendier Lyon, égorger les femmes et les enfants, livrer leurs foyers à la barbarie des assaillants… »

Pendant ce temps Romand, l’ouvrier républicain responsable de la devise, tente d’entrer en conversation avec ces nouvelles et surprenantes figures de l'autorité révolutionnaire : « Ces nouveaux parvenus, dira-t-il au procès de Riom, affectaient déjà des manières plus hautaines, montraient des idées plus aristocratiques que les anciens magistrats dont ma carabine avait tant contribué à jeter bas le pouvoir. Je n’étais pour eux qu’un simple tailleur, qu’un prolétaire, qu’un de ces instruments dont on se sert pour les briser après ; je ne devais donc participer en rien aux bénéfices de la révolte heureuse. On me le prouva trop, car pour peu que j’eusse insisté, je devenais un factieux qu’il fallait punir… Quant aux ouvriers en soie, ils avaient la victoire mais ne savaient qu’en faire et se croisaient les bras, regardant leur tâche comme finie. Tandis que les hommes qui les avaient excités, et qui espéraient s’en servir comme d’un marchepied pour monter au pouvoir s’indignaient de les voir rentrer si vite dans leur repos. Etrange situation que celle-là. »

Les principales « têtes » du mouvement mis en place en octobre étaient jusqu’à présent uniquement des chefs d'ateliers. Charnier, parmi eux, avait incarné la représentation légitime capable de faire face, entre autres, au préfet. Dès qu’ils virent les événements prendre une tournure grave, les membres de cette représentation à la fois légitime et modérée cédèrent peu à peu la place à un ancien militaire, grilleur (on dirait à présent ferrailleur) de son état, et rattaché par sa mère, qui possédait quatre métiers, à la fabrique : Martin Buisson.

Les frères Vingtrinier ( Joseph et Emmanuel) conservent dans leur roman ce patronyme de Martin Buisson pour désigner l'un des chefs, brutal et mal dégrossi, de la révolte. Les frères Vingtrinier écrivent à la fin du dix-neuvième siècle la première "fresque littéraire" consacrée aux canuts. Elle est, disons-le de suite, extrêmement réactionnaire dans la version qu'elle donne des événements comme des personnages. Leur plume demeure entachée des préjugés bourgeois, propres à la fois au Second Empire et au provincialisme, même si, dans le sillage de ce qu'on appelle alors "le réalisme", ils tentent de comprendre le "populaire" et son charmant "pittoresque". Leur Buisson se retrouve par exemple pourvu, à chaque fois qu'il apparait, d' une barbe noire quelque peu surdéterminée. Voici son entrée en scène, lors de la journée du 25 octobre, retracée par nos deux "Goncourt lyonnais" : « Si le préfet n’est pas content, il le dira, grommela un tisseur aux larges épaules, l’air violent, avec une barbe noire qui durcissait ses traits.". Cette barbe devient très vitre une métonymie, grâce à laquelle, dès qu'il intervient, on reconnait le personnage, sa virulence et sa rudesse toute populaire : "On voyait, au milieu, la haute taille et la barbe noire de Buisson. Secouant ses larges épaules, le colosse parlait avec véhémence, proposait de couper toutes les pièces sur métier, et d’aller en masse les porter chez les patrons récalcitrants. A son avis, c’était le seul moyen d’obtenir quelque chose"

L'historien Fernand Rude décrit la "prise en fonction" de ce personnage en des termes éloquents : "Le lundi 21 novembre, les ouvriers mal unis, mal concertés, cédèrent d’abord à la force armée ; mais ils sentirent bientôt la nécessité de se donner un chef. Alors un nomme Buisson, homme actif et intelligent, est choisi par une espèce d’élection dans une assemblée générale. Le nouveau dictateur prit la parole et demanda à tous, avant d’accepter le pouvoir, la promesse solennelle d’une obéissance aveugle et passive. L’immense majorité approuva l’autorité de Buisson par de vives acclamations. Quelques hommes seulement murmurant, Buisson tira un pistolet de son sein : « Je brûle la cervelle au premier qui ne m’obéira pas. » Buisson est obéi ; il fait ses dispositions militaires, se ménage des intelligences avec les ouvriers des divers quartiers de la ville, des faubourgs et des environs."

Il est environ deux heures de l'après midi, le mardi 22 novembre 1831, lorsqu'arrive place des Célestins une troupe d'environ 200 hommes menés par Lacombe. Ce sont surtout de très jeunes gens, appartenant à la basse classe de la société, ouvriers, voire même gens de la campagne, celle qu'alors la bourgeoisie lyonnaise appelle, non sans quelque répugnance, les forains. "Je vis, déclare un témoin, une foule d'hommes armés, placés sur deux rangs, derrière des décrotteurs armés de batôns, de sabres et de mauvais fusils. Ils sont assez mal vêtus, et certains vont sans chaussures." Les habitants de la place des Célestins veulent fermer les portes d'allées. Mais les insurgés leur crient : "Ne les fermez pas. Nous ne sommes pas venus piller. Nous ne voulons que le Tarif."

A ce moment arrive Michel-Ange Perier, journaliste républicain à la Glaneuse. Il est vêtu d'un habit noir et porte à la boutonnière un ruban bleu : la décoration de Jullet. Selon certains témoignages, il est armé d'une épée ou bien d'un sabre. Certains ouvriers se massent autour de lui, l'embrassent avec effusion et lui offrent des témoignages de vive sympathie en voyant sa décoration, bien qu'il leur soit personnellement inconnu. L'un d'eux lui présente une carabine : "Si vous avez défendu la cause du peuple en Juillet, vous défendrez encore aujourd'hui cette cause.", lui dit-il. Péclet, un autre rédacteur de la Glaneuse, rejoint Périer. Son habit vert-olive tranche avec les vêtements négligés des ouvriers. Les deux hommes se placent auprès de Lacombe devant la troupe, comme pour en prendre le commandement. Le décoré de Juillet se lance alors dansune allocution véhémente dans laquelle il est question des promesses que la bourgeoisie de Juillet n'a pas tenues, et de la vengeance qu'il faut tirer des traîtres à leur parole : « Messieurs, on nous a fait de belles promesses en Juillet, mais on nous a trompés. Il nous faut satisfaction et vengeance. Il faut vaincre ou mourir. Je marche à votre tête. Si je recule, qu’on me perce à la baïonnette ». Le cri final de Michel-Ange, «Vive la République», est répété dans les rangs, parmi quelques plus discrets « Vive Napoléon II » ou « Vive Henri V ! » Quelques vieux ouvriers en soie s'en vont cependant, maugréant : « Qu’est-ce que ça signifie ? Nous voulons le tarif, pas la République ! Si on mêle à cela la politique, nous n’en sommes plus… »

Ayant traversé la place des Jacobins, la colonne menée par Lacombe et Périer entre dans le passage de l’Argue, où peu s'en faut que la boutique d’un armurier soit dévalisée. En arrivant vers Saint-Nizier, elle est composée de quatre cents hommes. Vers la rue du Plâtre, ces derniers se heurtent à un bataillon armé de la garde nationale qui protège l'accès vers la place des Terreaux et l'Hôtel de Ville. Après un moment d’hésitation, Michel Ange et sa troupe bifurquent vers le pont Lafayette afin de rejoindre l’autre colonne d’insurgés, venue en renfort de la rive gauche. La bataille fait rage devant le pont Morand, là où les deux colonnes se regroupent. On tire sur les ouvriers des fenêtres des immeubles de la place Tholozan. Alors qu’il ajuste un garde national posté à une fenêtre, Michel-Ange tombe sous le feu. « L’insurrection perd avec lui l’homme le plus capable de lui donner un sens politique », affirmera Fernand Rude. Bientôt, le soir tombe. Les insurgés sont désormais maîtres du quai de Retz (quai Jean Moulin) comme de la presque totalité de la presqu’île, hormis un petit rectangle de rues tout autour des places des Terreaux et de la Comédie, où sont massés les gardes nationaux qui n’ont pas encore déserté. A l’intérieur de l’Hôtel de Ville, les autorités militaires, sur le point de décider d’une retraite peu honorable au cours de la nuit à venir…

Bientôt, le soir tombant va mettre fin du combat. Les pavillons de l'octroi du pont Lafayette flambent toujours. Des reflets rouges dansent sur les façades des maisons voisines. Dans toute la ville, on sent qu'il y a eu un avant-novembre 1831 et qu'il y aura un après-novembre 1831. Au soir tombé de ce mardi 22 novembre 1831, les ouvriers sont maîtres de la ville. Sur la demande du comte Roguet, le corps municipal - ce qui en reste - tient conseil : "Aujourd'hui, 22 novembre 1831 à minuit... les autorités étant réunies ... considérant qu'après deux jours de combats opiniâtres ...cette troupe fatiquée, ayant éprouvé des pertes considérables... plusieurs postes importants étant passés dans les rangs des assaillants ... ne pas continuer une inutile résitance..." On les imagine, ces deux hommes qui se détestent; tout d'abord, Roguet, commandant de la Garde Nationale et Bouvier Dumolart, préfet (pour encore quelques semaines), et puis une poignée d'adjoints, sous les ors, non pas ceux des palais de la République, non, mais ceux des palais de la Monarchie de Juillet, décidant tout à coup que « trop de sang français a coulé », pour daigner rajouter le leur à tel gâchis; eux, donc, cernés de toutes parts par les feux des insurgés qui bivouaquent partout dans le centre ville... « prévenir , disent-ils, écrivent-ils, prévenir le sac de la ville » ... Alors Roguet décide de la quitter, cette bonne ville de Lyon, avec ce qui reste de ses troupes, et Bouvier Dumolart d'abandonner l’Hôtel de Ville. Tandis que l'un effectuera une retraite par le faubourg Saint-Clair, l'autre ira se barricader dans sa préfecture, rue Confort. Il y a quelque chose de burlesque et d'insignifiant chez ces deux notables, encore emprunts du code d'honneur de l'Ancien Régime mais complices cependant, par cette décision qu'ils prennent de concert, d'une même lâcheté. On les verrait bien, eux et leur nuit lyonnaise, dans un roman de Flaubert ou dans un drame d'Ibsen, jouer en demi-teinte les notes peu gratifiantes d'un tragique désenchanté . Quelque chose de terriblement commun, d'ordinaire, chez ces deux-là, qui les rendrait non pas sympathiques, mais terriblement modernes. Vers deux heures du matin, donc, un convoi où des baïonnettes scintillent à la lumière bleue de la lune, tandis que le pas cadencé des militaires martèle le pavé, s'avance le long du Rhône, par le cours d’Herbouville. Par là, jadis, les rois de France et leurs cortèges entraient dans Lyon. Croyant à une attaque surprise de la troupe, les habitants des immeubles réagissent immédiatement. Par les fenêtres entrouvertes, on tire, certes, les dernières cartouches. On jette, aussi, tout ce qu'on trouve à portée de mains. Et le mobilier des pauvres pleut dans la nuit, avant de s'écraser sur la troupe assaillie. Un soldat est blessé à l’épaule par un poêle de fonte brûlant.

Ainsi, Lyon reste sans gouvernement. Benoît, secrétaire général de la mairie, quitte les lieux en dernier : "Il n'y a plus d'autorités ici, je suis allé me coucher à la grâce de Dieu", dira-t-il. Dans les caves, pourtant, une poignée d'hommes demeurent, qui ont été faits prisonniers ces derniers jours. Les archives gardent mémoire de cet inventaire à la Prévert : 47 ouvriers en soie, 5 menuisiers, 5 tailleurs, 5 journaliers, 3 coiffeurs ou perruquiers, 3 mousseliniers, 2 chapeliers, 2 plâtriers, 2 fabricants de cadres... Au moment du départ des troupes, tous ces détenus dormaient. Le bruit des sabots des chevaux en réveilla quelques-uns. On peut imaginer la stupéfaction de ces hommes qui, se préparant à passer par une commission militaire, se retrouvent libres dans le vieil hôtel des échevins désert et silencieux... A ce moment là, un certain Quériau, danseur au Grand Théâtre, qui toute la journée avait prodigué des soins aux blessés,  croise le secrétaire de la mairie. Ce dernier, dans un geste conforme à cette nuit burlesque et dérisoire, lui lance le trousseau de clés de la maison commune, parce qu'il désire rentrer chez lui dormir enfin. Ecoutons la poétesse Marceline Desbordes Valmore (voir photo ci-contre) qui retrace l'anecdote dans l’une de ses lettres :

croise le secrétaire de la mairie. Ce dernier, dans un geste conforme à cette nuit burlesque et dérisoire, lui lance le trousseau de clés de la maison commune, parce qu'il désire rentrer chez lui dormir enfin. Ecoutons la poétesse Marceline Desbordes Valmore (voir photo ci-contre) qui retrace l'anecdote dans l’une de ses lettres :

« C’est Quériau, un danseur, qui, par le plus grand hasard, a porté lui-même les clés de la mairie au peuple. Le secrétaire de la mairie, qui perdait la tête, a remis les clés pour s’en aller à son tour et c’est dans les mains de ce pauvre Quériau tout ébahi qu’il les a remises. Celui-ci les a portées au chef des ouvriers qui, le voyant venir à leur rencontre, le prenaient pour l’ennemi et le voulaient tuer. Quériau, qui bégaie beaucoup, leur a crié : Tuez-moi, ça m’est égal ; mais venez prendre vos clés, car c’est ennuyant, tout cela.»

Si bien qu'après une cinquantaine de détenus, l’Hôtel de Ville fut bientôt occupé par une trentaine de terrassiers de la Guillotière, avant qu’à sept heures du matin, d’autres individus, avec à leur tête l’un des chefs de compagnie des Volontaires du Rhône du nom de Lachapelle, n'y prissent le relais. Voici comment ce dernier rendit compte de l’événement : « Nous sommes arrivés à l’Hôtel de Ville de Lyon à bon port. Rien de nouveau que quelques coups de fusils tirés ça et là. Le commandant de la compagnie d’ouvriers. Lachapelle »

07:24 Publié dans Bouffez du Lyon | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : insurrections, révoltes, canuts, lyon, novembre1831, politique, culture |

Les commentaires sont fermés.