lundi, 30 juillet 2012

Londres - lancer du poids

Where be your gibes now, your gambols, your songs, your flashes of merriment that were wont to set the table on a roar ? Not one now to mock your own grinning ?

23:14 Publié dans Des pièces de théâtre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : londres 2012, jo, shakespeare, théâtre, hamlet |

vendredi, 27 juillet 2012

L'imposture Madonna

Il y a d’un côté l’indécence Madonna : une star méprisant les réalités économiques que vivent ces électeurs de Le Pen qu’elle compare à Hitler, à Tel Aviv comme à l’Olympia ; chercherait-elle, la milliardaire altruiste, l’artiste engagée, à alerter les consciences ? Non, bien sûr ; elle vend de la « tolérance » de « l’anti lepénisme » aussi convenu que frelaté, à ses fans hystériques comme Leo Ferré vendait de l’anarchie aux siens : Ferré n’était pas Bonnot et Madonna n’est pas Joséphine Baker ou Charlie Parker (quoiqu’elle en pense et en dise). Madonna, c’est un fond de commerce parmi d’autres. Son discours sans risque, qui vante la France ouvrant les bras à Joséphine Baker ou Charlie Parker, Gauguin, Van Gogh ou Picasso (se prend-elle pour l’un des cinq ?) ne passe plus en temps de crise, au vu des prix d’entrée pratiqués. Stupeur ou bonne nouvelle : La vieille milliardaire est sifflée, conspuée aux cris de salope et de remboursez, et la scène entière jonchée de bouteilles.

De l’autre côté, il y a la crédulité du public : «Même pas dix chansons, pas merci ni au revoir… Nous sommes venus de Montpellier et nous avons payé 180 euros les billets, c’est vraiment raide, ont regretté Anthony, Stéphane, Guillaume ». On a envie dire à ces braves pigeons que s’ils ont enfin compris le cynisme de ce genre de personnage, ils auront compris ce qu’est le show-business contemporain et s’en tiendront désormais peut-être un peu plus à l’écart.

«Le monde est en train d’entrer dans une période qui fait peur. Les économies s’écroulent, les gens n’ont rien à manger en Grèce, les gens souffrent partout dans le monde, et ils ont peur. Et que se passe-t-il quand les gens ont peur ? Ils deviennent intolérants » professe la courageuse Madonna.

Oh les méchants ! Mais de quoi a-t-elle si peur ? Qu’ils deviennent intolérants à son encontre et cessent d’être des pigeons bons à plumer ? Ils n’auraient, c’est le moins qu’on puisse dire, pas fait le déplacement pour rien.

13:04 Publié dans Sur le vif | Lien permanent | Commentaires (10) | Tags : madonna, olympia, le pen, show business, common decency |

jeudi, 26 juillet 2012

Leo Ferré, en langue française

Le parler de Ferré, quand il fait mine de chanter,

Le chanter de Ferré quand il fait mine de parler,

Le vent, les bijoux,

La grimace et le clin d’œil, la dérision, l'ironie

Le tâtonnement par la note

La mélodie, la plainte

Chuchotée, articulée, insistée, gueulée, prolongée

La pause ici ou là, l’appui sur la consonne

La dissolution finale

Je n’ai jamais aimé le personnage de Ferré, surtout lorsqu’il jouait à l’anarcho-libertaire pour vendre son album Il n’y a plus rien à des lycéens post-pubères. Avec un groupe de libertaires déjantés, justement, (Groupe insoumission totale), me souviens l’avoir chargé à coups de tomates pendant un concert, du haut du balcon de la Bourse du Travail. Ce qui nous avait mis en colère, c’est la protection policière dont bénéficiait le vieux loup de mer qui crachait sur les CRS. J’étais à l’âge idiot, qui cherche de la cohérence dans les actes. Nous lui gueulions : « Il y a encore le fric et les flics », et lui nous tenait tête en nous traitant de petits cons. Les flics nous avaient virés et la soirée s’était terminée dans un midi-minuit du cours Charlemagne.

Cela dit, le vieux Léo fait partie de cette dernière génération de chansonniers formés à l’école des poètes, et capables de faire la distinction entre les deux, précisément. De l’avant Berger, voyez ce que je veux dire ? Ferré, mort au vingtième crépusculaire d'un quatorze juillet 1994, un des derniers maîtres de l’interprétation en langue française.

13:38 Publié dans Des nuits et des jours... | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : leo feré, chanson française, avec le temps |

lundi, 23 juillet 2012

Du mouron à se faire chez les petites gens

Ce fut l’une des réussites majeures de la campagne de Hollande : Dans une France en crise structurelle depuis trente ans, où les oppositions politiques se réduisent à des clivages plus symboliques qu’effectifs (Où voit-on que la droite serait plus raciste que la gauche, la gauche moins gestionnaire que la droite ?…), dans une France pour laquelle une véritable alternance politique n’est plus possible à moins de scissions radicales et véritablement révolutionnaires avec les politiques conduites depuis Giscard et le verrouillage de la très technocratique Europe, Hollande a compris que le distinction sémiologique pourrait, dans l’esprit d’un nombre peut-être majoritaire d’électeurs, se substituer à l’opposition politique rendue dorénavant caduque. Il fallait pour cela un concept marketing : il choisit celui de « normalité ». Ce concept – qui avait l’avantage de l’opposer aussi à son rival déchu, DSK – emporta d’abord l’adhésion de la plupart des éditorialistes et des chroniqueurs, qui déroulèrent le tapis devant lui, construisant peu à peu à l’occasion des primaires une image présidentielle acceptable par l’opinion, dès lors que l’appareil politicien du PS s’était rangé derrière lui. Restait ensuite à le vendre à l’opinion. L’adoubement par Chirac, auquel il vient de rendre une visite très normale en son château, servit de rampe de lancement en réactivant la « majorité » de bric et de broc constitué par le très imaginaire « front républicain » de 2002.

Avant d’être un concept de marketing politique, la normalité est un concept sociologique. La découverte des gens normaux, dits aussi « petites gens » fut entreprise par l’Ecole américaine de Chicago, initiée par des gens comme William Isaac Thomas (1863-1947) et Robert Park (1864-1944). Thomas est célèbre grâce à son théorème établi en 1928, qui veut que les comportements des individus s’expliquent par leur perception de la réalité et non par la réalité elle-même [« If men define situations as real, they are real in their consequences » (Si les hommes définissent des situations comme réelles, alors elles sont réelles dans leurs conséquences.)]. Park, un ancien journaliste, s’illustra avec son article The City (1915), que les spécialistes considèrent comme l’un des premiers ouvrages de sociologie urbaine ; dans lequel il théorise la « proximité » et les « enquêtes de terrains » comme méthodes de connaissances privilégiées de la société. Ce qui est intéressant, c’est que les individus n’y sont plus pensés comme sujets citoyens, mais comme objets d’étude et de propagande..

L’idée que les petites gens peuvent être étudiées s’impose au vingtième siècle naissant durant lequel ce type de concepts (proximité, normalité, respect) vont se substituer dans l’esprit des gens aux valeurs héritées du XVIIIème : liberté, égalité, fraternité, pour dévoyer l’idéal démocratique en démocratie d’opinion. La clé du discours schizophrénique de la « gauche » peut se repérer dans cette tension incessante entre proximité et égalité, normalité et fraternité, à quoi il faudrait rajouter respect (variante justice) et liberté. Qu’attendre dès lors de cet énarque rusé et autoritaire, sinon qu’il incarne inlassablement - tant que l’opinion le lui permettra-, cette image lisse et faussement humble de président normal qui réussit si bien aux vieux Mitterrand où Chirac, dont il emprunte les costumes et les voix, d’un discours à la jeunesse à un discours sur la repentance. ? Les gays et les étrangers, à qui on jettera en pâture un droit de vote et un droit au mariage qui n’ont plus ni l’un ni l’autre beaucoup de sens, serviront servilement d’alibis pour tenir le plus longtemps ce numéro d’équilibriste.

La France, province vieille et frileuse, s’accommodera-t-elle longtemps de cette posture médiatique ou s’en lassera-t-elle au plus vite ? Tout dépendra de la gestion de la crise, diront les commentateurs. C’est oublier le théorème de Thomas : on peut, par exemple, rétablir les publicités sur les chaines publiques et augmenter les impôts des classes moyennes tout en ayant l’air de gauche, ce n’est pas un problème, si l’on y met les formes en feignant d’abolir les distinctions entre, par exemple, riches et pauvres, homos et hétéros, Français et étrangers ; mais les formes vont, viennent, volutes de fumée dans les caprices des peuples. Quand tout sera normalisé on se lassera vite de cette standardisation creuse et sans relief.

La gestion de la crise par Sarkozy a été bonne (1) ; pourtant ce dernier a chuté lorsque les financiers qui le soutenaient ont craint que sa communication trop « autoritaire » ne heurte trop frontalement l’opinion : sa fameuse rupture d’avec la « normalité » chiraquienne l’ayant contraint à droitiser son discours, il finit par passer auprès de Madame Michu comme un dangereux Mussolini en culottes courtes, et perdit de peu sa réélection à cause de cela. Pareillement, Hollande chutera lorsque les financiers qui ont soutenu sa campagne jugeront que sa normalité faite de démagogie et de concertation-parlotte sera redevenue un concept dangereux, parce que trop ostensiblement totalitaire. D’ici là, les petites gens ont du mouron à se faire…

L'école de Chicago et la découverte des petites gens

(1) On écrit ici gestion et non résolution. Commentateurs, faites-y attention avant de ruer dans les brancards.

18:12 Publié dans Des inconnus illustres | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : william thomas, robert park, normalité, école de chicago, petites gens |

vendredi, 20 juillet 2012

Socialisme et publicité

Il parait que les socialistes veulent réintroduire la publicité à l’intérieur des programmes des chaines publiques. Ils ont raison. Au moins apparaissent-ils ainsi conformes à leur éthique de laveurs de cerveaux ; la publicité est le récit du monde libéral, et le socialisme l’adhésion la plus communément partagée à ces valeurs. Ils devraient faire comme les ricains qui sont plus francs du collier encore : de la pub, ils en placardent même sur les bouches d’égout, à ce qu’il paraît.

Et donc, le petit peuple qui regarde la télé après avoir réglé sa redevance payera encore plus d’impôts mais ne pourra plus suivre son polar du dimanche en entier. Cherchez l’erreur, quand en plus il lui faut subir la langue de bois et le bling-bling du président nouveau qui, comme le précédent, vient courir derrière les coureurs en voiture officielle pour faire sa pub, sur le Tour de France. Finalement cette gauche qui est venue est bien fidèle à ses mensonges : pas plus à gauche que mon testicule droit, mais faux-cul comme jamais la droite au fond ne sait l’être. Georges Ségura, le maire d’Aulnay s’insurge dans son coin : « on ne va pas laisser partir PSA comme ça ! », dit-il. Mais si, mais si. Sur la ligne cet après-midi, Cavendish était trop fort.

Cavendish gagne l'étape du jour à Brive

18:15 Publié dans Sur le vif | Lien permanent | Commentaires (10) | Tags : cavendish, société |

lundi, 16 juillet 2012

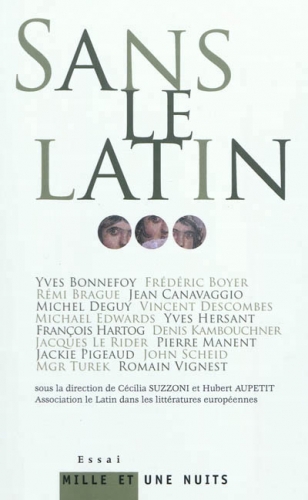

Sans le latin

Sans le latin est un ouvrage collectif dirigé par Cécilia Suzzoni, et que viennent de publier les éditions Mille et une nuits. Seize auteurs y rappellent l’importance diachronique du latin dans la création de la langue et de la culture française : Vérité oubliée, parce que niée jusque dans l’enseignement précaire à présent distillé dans les écoles. A l’heure où, pour la énième fois, la démagogie ministérielle propose de « refonder l’école », alors que les si vaines « sciences de l’éducation » s’apprêtent à reconquérir l’espace de la formation des maîtres, il serait salutaire de se demander pourquoi les « fondamentaux », comme on dit pudiquement rue de Grenelle et ailleurs, ont été si violemment sapé en une quarantaine d’années par les volontés hystériques de réforme et de changement des gouvernants successifs. Ce livre apporte des éléments de réponse. Voici la note de l’éditeur :

« Sans le latin, sans le latin, la messe nous emmerde » chantait Georges Brassens. Après lui, malheureusement, l’ennui a gagné du terrain, à commencer par celui de l’école, au point que c’est le sens même de notre langue qui finit par se perdre.

Le latin est la langue mère du français et la conscience culturelle de l’Europe. Que goûter de la culture, que comprendre de l’histoire, que savoir de la science et de son évolution, si l’on renie cette filiation?

Alors qu’on exalte le patrimoine avec fébrilité, on liquide, avec une logique soft de taliban, tout ce qui fait l’enracinement du français dans son passé. Sans le latin, c’est tout bonnement notre « roman familial » qui devient illisible. Raconter cette histoire, ce n’est pas idéaliser une sorte d’épopée nationale. C’est se montrer d’abord attentif aux avatars linguistiques et littéraires d’un français qui s’est édifié sous l’égide et la tutelle éclairée de la langue latine.

Chasser le latin, comme on le fait actuellement dans l’enseignement secondaire par toutes sortes de moyens directs ou détournés, c’est désapprendre le français. Organiser la disparition des filières qui permettaient de maintenir un bon noyau de langue et de culture latines chez les enfants de France, c’est rendre inaccessible aux générations futures notre patrimoine littéraire, philosophique et historique ; c’est ramener le français à un simple outil de communication, qui perd toute chance de s’affirmer dans un monde dont la plupart des communications sont désormais assurées dans un anglais pauvre mais commun. On peut rêver : quel président, quel ministre courageux oseront enfin renverser la tendance en instituant le fait latin à l’intérieur même de l’enseignement du français ? »

Seize auteurs, poètes, écrivains et professeurs attachés à des institutions prestigieuses, rappellent avec érudition et simplicité que le latin est encore une langue vivante non seulement en poésie et en littérature, mais aussi en médecine, en science, en droit, en politique, en philosophie, et ce dans tous les pays européens.

Sommaire

Avant-propos, par Cécilia Suzzoni et Hubert Aupetit, « Sans le latin... »

Préface par Rémi Brague, « Perdre son latin »

Conférences, avec les contributions de Frédéric Boyer, Rémi Brague, Jean Canavaggio, Michel Deguy, Vincent Descombes, Michael Edwards, Yves Hersant, François Hartog, Denis Kambouchner, Jacques Le Rider, Pierre Manent, Jackie Pigeaud, John Scheid, MGR Turek, Romain Vignest.

Postface par Yves Bonnefoy, « Le latin, la démocratie, la poésie »

« Faisons un rêve », par Cécilia Suzzoni et Hubert Aupetit

07:40 Publié dans Aventures post-mortem de la langue française | Lien permanent | Commentaires (13) | Tags : sans le latin, culture, littérature, mille et une nuits |

dimanche, 15 juillet 2012

Rien de neuf sous un ciel hollandais

Rien de très mirobolant dans la vie politique, que du très ordinaire : remarquez, qu’attendre d’autre sous la griffe d’un «président » qui fit de la « normalité » son cheval de bataille ? Me demande comment la postérité jugera cette « séquence » de la vie politique française, durant laquelle la minorité votante qui fabrique, sous la coupe des medias, les gouvernants du pays, n’aspirait qu’à la normalité. C’est vrai que l’image de Hollande serrant la main de la reine d’Angleterre comme s’il était un vieux pote à elle était d’un tragiquement normal…

« Les Français sont, j’allais dire, comme moi.. », a susurré Hollande durant son allocution. Il se prend pour qui ce mec ? Etre normal, tout comme être élu, ce n’est pas se croire le centre de gravité du pays: Me sens Français, moi aussi, par exemple, et pas du tout comme lui…

Dans le même ordre d’idée, il va falloir que ce gouvernement fasse avaler aux quelques-uns qui gardent encore la tête sur les épaules que la normalité, ce n’est pas non plus le vote des immigrés, le mariage gay, et autre journaliste de Paris Match bombardée par le bon vouloir d’une seule alcôve première dame de France. Encore, s’il n’y avait que cela…

Il va falloir faire comprendre aux 18 millions d’électeurs dits « de gauche », et qui firent le « sacre » de Monsieur Pommade que le socialisme, c’est aussi la complicité avec les patrons qui licencient, l’habile et sournois impôt pour financer les dettes souveraines, la médiocrité culturelle partout régnante, le règne de la marchandise, la langue de bois sur les valeurs et les discours les plus flous et les voeux pieux sur le reste... Ce soir, le président visite une galerie d'art en Avignon avant d'aller voir (se montrer) Six personnages en quête d'auteur de Pirandello. Cherche-t-il à faire son Aubry ? Il parait qu'après l'armée, il souhaite en ce mois de juillet se préoccuper de la culture. Quand un socialiste (surtout normal) veut s'occuper de la culture, moi, franchement, je crains le pire. Bref, la vie mondaine et culturelle de François II est passionnante. Rien de neuf sous un ciel de Hollande.

Heureusement, remarquez que le changement n’est pas tout à fait maintenant : pour ce jour, reste le Tour de France et les Pyrénées, quatorzième étape, Limoux-Foix…

10:14 | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : françois hollande, pirandello, socialisme, tour de france, pyrénées, quatorzième étape, limoux foix |

samedi, 14 juillet 2012

Louis Calaferte (1928-1994)

« Si je parle si longuement des livres, c'est qu'ils favorisèrent en moi une sorte de système d'autodéfense à l'égard de ma condition » écrivit Louis Calaferte au début de Septentrion, dans ce passage très long et très beau qu'il consacre à la lecture :

« La lecture contribuait à tempérer au fond de moi cette anxiété dont j'ai longtemps souffert, de n'être qu'un raté » Ou bien encore : « Longtemps, mes rêves de la nuit ont été encombrés de librairies aux proportions fabuleuses où j'étais accueilli en ami bienvenu, où l'on mettait à ma disposition des bibliothèques cachées contenant des éditions introuvables ».

Un peu comme son aîné, le briochin Louis Guilloux, qu'il cite souvent dans ses entretiens, Calaferte a promené toute sa vie ses blessures d'enfance dans le paysage littéraire français. Comme lui, il n'a cédé que de façon épisodique au parisianisme littéraire et ne s'est jamais relié à une quelconque chapelle. Né, pour mémoire à Turin le 14 juillet 1928, il a grandi à Lyon, dans la zone, comme il le rappelait, où il a souffert de la précarité de sa condition. Dès l'obtention du certificat d'étude, il est entré comme garçon de courses dans une entreprise textile, puis comme manœuvre dans une usine de piles électriques. De l'occupation allemande qui marqua sa jeunesse, il a tiré bien plus tard C'est la Guerre, l'un des ses derniers récits écrit en 21 jours (1993), quarante-et-un an après le Requiem des innocents (1952), le premier texte publié et lui aussi inspiré de son enfance difficile.

Louis Calaferte a débarqué à Paris en 1946, dans un dénuement complet, avec l'intention de devenir comédien. On trouve d'ailleurs trace de lui dans des rôles de figurants au théâtre du Vieux-Colombier ou à l'Odéon, où il croisa Jean Vilar, « un cafard galopant sur son manteau », raconte-t-il. Dans ce Paris d'après-guerre, Calaferte vit à l'hôtel, comme Genet, écrit beaucoup, se cherche. Grâce à Kessel, il entre chez Julliard avec son Requiem des Innocents, qui connaît un large succès. Malgré cela, il revient à Lyon dès 1953, s'installe à Mornant en 56, dans la fameuse maison où il composa durant cinq longues années de mutation intérieure Septentrion, roman dans lequel perce l’influence de Céline, et auquel le ministère de l'Intérieur offrit, en interdisant sa publication, une gloire immédiate. Parallèlement pour assurer son existence, il mène jusqu'en 1974, une activité de producteur-animateur à la radio lyonnaise, ensuite à l'O.R.T.F, puis à F.R.3.

Par bien des aspects, Calaferte s'est démarqué des auteurs de sa génération. « Je ne suis pas un inventeur de formes », disait-il, prenant à contre pied les adeptes du textuel et du structuralisme.. La seule influence littéraire qu'il se reconnut fut celle d’un bourlingueur, Cendrars, à propos de qui il parle de "révélation" : « Chez un bouquiniste, rue de Provence, j'ai volé un livre de Cendrars, je devais avoir dix-huit ans. A partir de ce moment-là, j'ai cessé de lire des romans, des choses sans intérêt. J'ai compris qu'il y avait deux littératures » On a souvent dit, par ailleurs, que Calaferte était un pessimiste, voire un désespéré, faisant à son égard le même raccourci qu'à l'égard de Léon Bloy. Comme Bloy, dont il se démarque avec vigueur, Louis Calaferte est croyant, pèlerin même, à sa façon. Outre ses Carnets, publiés chez Denoël et l'Arpenteur de 1956 à 1981, on peut lire à ce propos le dernier entretien qu'il a donné à Jean-Pierre Pauty, publié chez Julliard l'année de sa mort, et titré L’Aventure intérieure.

09:02 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (29) | Tags : louis calaferte, littérature, lyon, culture, quatorze juillet |

mercredi, 11 juillet 2012

La promesse de l'aube

La perfection n’est pas d’ce monde : ainsi s’exprime le bon sens des vieux. Le parfait, l’accompli, c’est pourtant ce vers quoi nous aspirons tous dans la fraîcheur, le silence, la contemplation ravie, la promesse de l’aube. La pulsation parfaite nous maintient ensuite à travers tous les désagréments de chaque jour.

Toute journée qui se déroule n’est que la réduction progressive des virtualités offerte par chaque aube. Les pêcheurs le savent mieux que quiconque, dont les pas solitaires et bottés frappent les premières minutes de chacune, à l’instant qu’ils s’éloignent des demeures pour gagner sans bruit les berges des torrents.

Sur les places, le soir, hommes et femmes s’amassent et boivent. La chaleur restreinte du jour les a cuits, ils ne sont plus que vide. Dans la démence de l’alcool ou du rut, leurs cris cherchent de l’absolu, comme si c’était matière. Mais ils ne trouvent que nuit.

L’aube reviendra. Un chat errant le pressent sur les toits, le corps tendu vers cette lueur qu’une lune moqueuse – oui, c’est bien l’astre travesti par excellence – lui renvoie lorsqu’il galope sur les toits.

06:58 Publié dans Des poèmes | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature, poésie, aube |