mardi, 10 juillet 2012

Le petit garçon

En face du balcon la ligne d’un immeuble, un immeuble de neuf étages en béton. Sur la moquette, le petit électrophone, un Teppaz avec une pointe qui, dansante, grésille. Cette voix brusque et tendre qui affirme : « Attends, je sais des histoires… ». Il y a bien un homme, c’est le gardien de l’immeuble, et il a l’air idiot. Des histoires ?

De l’autre côté de la porte de sa chambre, une porte en contreplaqué, sa mère qu’il aime va et vient, soucieuse. Parfois elle entrouvre et le regarde, qui écoute cette voix et cette musique, l’esprit vide, l’esprit bien. Leurs yeux se croisent. Il lui sourit. Elle referme la porte. Cela fait des années qu’ils sont comme ça, tous les deux.

Des histoires de gens qui s’aiment. Il n’y pense pas. Il est juste bien à écouter cette voix chaleureuse de Reggiani, comme si une histoire enfouie devait peu à peu surgir de son for intérieur à lui, qui s’ennuie, s’il parvenait à apprendre à se taire. Difficile de se taire, quand on s’ennuie. Il y a tellement d’autres histoires à retenir au collège. L’esprit toujours trop bruyant. A penser. A dire. S’il apprenait à se taire… L’engouement qu’il éprouve pour cette chanson n’est pas un simple effet de mode, non. Une histoire, plutôt, d’où découlerait sa propre vie.

Mélodie. La voix de Reggiani est chaleureuse. Elle lui parle, elle le captive. Il s’y noie. Elle lui raconte en sens inverse une histoire qu’il reconnaît sans la connaître, ça qui lui fait du bien. Une uchronie, diraient certains savants. Cette inversion étrange qui crée un équilibre, un sentiment intime de sécurité, là où le soir, il faut respirer très profondément pour ressentir le calme. Ce n’est qu’un F3, comme on dit, dans un HLM. Mais au moins y possède t il sa chambre sur les murs desquels il peut accrocher ses dessins.

Parti, resté, et lui-même ? Qu’importe le détail. C’était commode alors de se dire que seul l’amour compte. Une phrase du Christ, épinglé sur son petit bureau : « La haine n’a pas d’avenir ». La haine, l’amour : des sentiments nobles ! Des sillons du vinyle se dégage une dramaturgie simple et efficace : un tragédien de formation, ce Reggiani ! Sergio, un parleur, un enjôleur d’italien ! C’est étrange, parce qu’il a l’impression qu’autour de lui les gens ni ne s’aiment vraiment, ni ne se haïssent. Que le Réel est autre. Dans l’autobus, le matin, les gens montrent au chauffeur leur carte d’abonnement. Les gens reviennent le soir. Il faut trouver du travail.

Pourtant, il aimerait que sa mère cesse de tant travailler, comme ça. Tant qu’on travaille comme ça, on a l’impression que ça va. Que tout va bien. C’est ça qu’on tente de lui faire croire, et c’est ça qu’il croit peu à peu la plupart de la journée. Au mois de mai, la grève avait fini par s’éterniser. De temps en temps, comme par exemple en écoutant cette chanson, être à même de croire à nouveau à la haine, à l’amour, aux sentiments nobles.

C’est un absent qui lui parle. Quelqu’un qu’il imagine. Tout est opaque et il ne distingue pas bien les traits de ce visage. Reggiani, bien sûr, n’est qu’un masque. Un bon comédien. Si grandir sera s’éloigner davantage, il ne faudra pas oublier ce qui se dit, se chante et se mesure en lui tant qu’il écoute en boucle la promesse qui lui est faite, bien moins futile que celle, politique, de ce pauvre mois de mai…

Le petit garçon, Serge Reggiani, 1968

00:01 Publié dans Des nouvelles et des romans | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : le petit garçon, serge reggiani, mai 68 |

vendredi, 06 juillet 2012

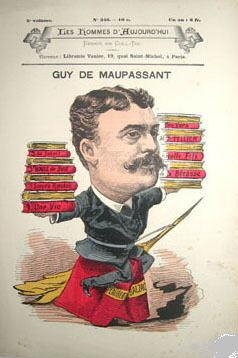

La mort hideuse de Maupassant

L’actualité se révélant répétitive et socialistement cousue de fil blanc, j’ai commencé avec ce mois de juillet ( et sans vraiment le préméditer) une entreprise de détour par le passé : une sorte de bulletin nécrologique des écrivains décédés en été. Après Céline, Hemingway, Bernanos, c’est devant le spectre encore laiteux de Maupassant, pourvoyeur sans pareil de nouvelles en tous genres devant l’Education nationale, que je vous suggère une petite génuflexion.

« J’apprends la mort hideuse de Maupassant, écrivit Léon Bloy le 6 juillet 1893. Quelques jours de bruit dans les gazettes, puis l’oubli éternel. C’est un des hommes qui m’ont fait le plus de mal. » (Il devient Gilles de Vaudoré dans Le Désespéré). Sur ce coup-là, le pamphlétaire s’était largement trompé : Guy (1) mérite-t-il cette étrange postérité, qui fait qu’on lit Le Horla parce qu’on y est contraint en troisième, Pierre et Jean ou Bel-Ami pour les mêmes raisons en première ? Pas davantage peut-être que ne le méritèrent Molière, Voltaire ou Baudelaire. Pareillement, méritait-il cet hommage posthume que lui rendit Valéry Giscard d’Estaing, qui déclara un jour, lui président, que Guy était son écrivain préféré ?

Un écrivain institutionnel, un écrivain qui fait partie des meubles, à la bibliothèque du coin comme à l’université : un de ceux, donc, les plus difficiles à lire, claquemuré entre Flaubert et Zola dans la famille des réalistes. A Limoges, à Nice, à Houilles, à Fleury sur Andelle, à Saint Martin de Fontenay, à Garéoult, à Chaumont en Vexin, à Bacqueville en Caux, à Fécamp, à Colombes, et sans doute ailleurs, ne trouve-t-on pas pour vous en ôter l’envie des collèges ou des lycées portant son nom, preuve de cet attachement indéfectible de Grenelle pour l’écrivain normand ?

Dans tous les manuels scolaires, le pessimisme de Maupassant passe inévitablement pour être « lucide ». Ce qui, en ce début de République des notables, n’a rien de profondément novateur. Il passe aussi pour être « moderne », bien qu’il appartînt au groupe qui pétitionna avec virulence dans le Temps contre la tour Eiffel : écrivain réaliste, sensuel, n’hésitant pas à publier contes et articles dans des journaux, et –dirait-on de nos jours – plus « décomplexé » que d’autres « à l’égard de l’argent ». Sartre, n’a-t-il pas péremptoirement affirmé que dans « la structure immuable de ses nouvelles, tout concourt à symboliser la bourgeoisie stabilisée de la fin du siècle, qui pense que rien n’arrivera plus, et qui croit à l’éternité de l’organisation capitaliste » ? Il passe enfin pour être « troublé », la preuve a-t-on longtemps avancé, ce goût inquiétant pour les contes fantastiques. Un pessimisme lucide, moderne et troublé, soit (à quoi il faudrait rajouter institutionnel) - une œuvre colossale faite de morceaux de bravoure et de coins obscurs, dont on se demande s’il existe beaucoup de gens à l’avoir lui extenso, une fin hideuse, en effet : Interné depuis une double tentative de suicide de janvier 92 (au pistolet et au morceau de verre) il meurt paralysé à pas même 43 ans, dans la clinique sans âme de l’aliéniste Emile Blanche

Maupassant caricaturé par Col-Joc, Les Hommes d'aujourd'hui (1885)

1. Oui, je dis Guy. Une marotte que j’emprunte aux élèves, qui ont de plus en plus tendance dans leurs copies à se permettre ce genre de familiarités avec les auteurs.

15:08 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (16) | Tags : littérature, maupassant, giscard d'estaing, collèges et lycées maupassant |

jeudi, 05 juillet 2012

Bernanos : Les fantômes de la liberté

« Il n'importe pas de condamner ce monde. Il vaudrait mieux le plaindre. Il a besoin de pitié. Seule la pitié pourrait blesser son orgueil. La psychologie actuelle démontre très bien que l'orgueil n'est qu'une des formes du redoutable complexe d'infériorité. Le monde moderne est un monde humilié, un monde déçu, c'est ce qui le rend furieux. Le sentiment de la ridicule disproportion entre ses réalisations et ses promesses donne à cette fureur un caractère de férocité. Tous les ratés sont cruels. Le monde moderne est un monde raté. Il risque aujourd'hui de se jeter dans le suicide pour échapper à l'intolérable aveu de son impuissance ».

Georges Bernanos (« Le monde moderne est un monde humilié » - interview publiée le 10 février 1939 dans O Journal, et repris dans La France contre les robots)

A quel moment, quelle occasion, ai-je compris que j'avais un besoin pressant, criant, urgent de lire Bernanos, de lire Béraud, de lire Galtier-Boissière, de lire Jean Giono, de lire Louis Guilloux - nés successivement en 1888, 1885, 1891, 1895, 1899 ? C'était il y a dix ans, à peu près, que j'ai ressenti le besoin du témoignage de cette génération, pour me laisser par eux expliquer ce qu'avait été le monde avant que leurs fils ne s'en emparent, et ne se mentent à eux-mêmes, et en fassent celui dans lequel j'étais né.

Je me souviens bien avoir, dans les années soixante-dix, commencé à étudier la littérature latine, la littérature française, dans un vieux bon lycée de province qu'avaient construit des chrétiens. L'héritage... Malheureusement, cet héritage venait toujours buter contre cette date de 45, qu'on nous présentait alors comme un renouveau, un commencement, une ère grandiose, une libération.

Moi, j'étais le témoin de cette modernité-là déjà déconfite quelque trente ans plus tard, vraiment dégradée, de Pascal ou Chateaubriand en Jacques Prévert ou Boris Vian, de Madame de La Fayette ou Juliette Récamier en Benoite Groult ou Juliette Gréco, de Vivaldi en Gainsbourg, et de La Tour en Dali...

Et lorsque je me suis alors franchement posé la question de l'héritage, et de ce que je pourrais, moi, faire - me venait toujours cette sensation que c'était vraiment pitié qu'être né dans ces années 50, à l'heure de Kerouac, d'Edith Piaf et du Coca cola. Pitié. Qu'il n'y avait plus rien à faire, de toute façon, car quelque chose de diffus, d'inexpliqué, comme une malédiction, mais de bien réel, était là.

Et je tournais les yeux vers mes copains, et je les saluais.

Pitié, vraiment, mes copains, ces petits frères des soixante-huitards déjà rangés du bon côté de la barricade, déjà cohn-benditisés à souhait, prêts à voter Mitterrand avant même d'être encartés, vraiment. Un de mes excellents potes à l'époque répétait : "ce qu'il faut garder, c'est la dignité, et le sens de l'humour..." Vite dit. Je l'aimais bien quand même.

Nous essayions donc, du haut de nos seize dix-sept ans, de conserver dignité et sens de l'humour, tout en se récitant des pages de Nerval (Ah, Sylvie), comme on se parlerait, sur un terrain vague, du temps d'avant l'explosion d'une raffinerie. En ces années-là, je vis les hommes et aussi les femmes de mon pays commencer à vraiment polluer toutes leurs rivières, se précipiter en hordes dans des centres commerciaux pour acheter des yaourts dans des petits pots en plastique, et chanter La pêche aux moules avec Jacques Martin. Mes copines, alors. Mes copines ?

Pitié, elles aussi. Tragiquement pitié, ces copines, avec leur crédulité de jeunes libérées en mini-jupes, à un point que c'en était ridicule. A dix-huit ans, déjà fatigué d'Arthur Rimbaud comme il dut l'être de lui-même, je lisais donc Kabîr et Toukaram en me demandant où était passé l'Occident dans tout ça. Déconfiture de la Royauté Technique. Technologique.

L'Occident n'était plus qu'une force technologique, à l'image de ses deux monstruosités : Hiroshima et le premier homme sur la lune. Tout le monde était d'accord pour trouver que la première était monstrueuse. Peu s'aperçurent que la seconde était pire. Mais d'hommes, de spiritualité, point régnant au pays des grandes surfaces et des temples de la consommation. Et certes, ce n'est ni le néant Sartre, ni le néant Beauvoir qui, à l'époque, auraient pu m'expliquer où était passé l'Occident que j'avais appris à l'école. Ces deux là, qui en étaient les fossoyeurs acharnés, avaient déjà décidé de n'avoir aucun descendant. Nada ! Ces deux là, opportunistes sans talent mais roués, étaient fins de race à l'extrême, monstres d'égoïsme et le sachant jusqu'à la moelle, ils appelaient ça existentialisme, deuxième sexe, libération, modernité, littérature et autres conneries mortifères. L'Institution Universitaire faisait alors s'achever la littérature du dix-neuvième siècle grosso modo à Proust, et débuter celle du vingtième à peu près aux alentours de Nathalie Sarraute. Comme s'il n'y avait rien eu entre. Rien. Pas un homme. Que des maudits

18:17 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (69) | Tags : bernanos, littérature, politique, société, france, béraud, quatorze dix-huit |

mercredi, 04 juillet 2012

78,4 % (Lisbeth)

C'est un classique du mois de juillet pour les étudiants et lycéens : l'attente des résultats. Nous avons tous connu cette sensation mitigée, faite de certitude et de doute, d'espoir et de crainte, d'envie de faire autre chose et d'incapacité à penser à autre chose justement, bref. Les résultats du bac cette année sont le 6 juillet. Plus que deux jours à poireauter.

En attendant, histoire de prendre un peu de recul, et d'en rire, je republie ce petit croquis qui depuis 2009 demeure d'actualité :

78,4 % de réussite au bac du premier coup. Les 80 % qu'ambitionnait le ministre Chevènement à la fin des années quatre-vingts seront bientôt atteints. Alléluia. Moi qui ne connait qu'un dixième seulement des tripatouillages administratifs et des petits arrangements pédagogiques à l’origine du phénomène (mais un dixième, c’est suffisant pour avoir une idée approximative de l'ensemble), je garde raison et ne m’enflamme pas : l’humanité, dans sa version occidentale (et plus spécifiquement franchoullarde) n’est pas soudainement devenue plus intelligente, plus spirituelle, plus cultivée - si tant est que l’obtention du bachot ait jamais été un symptôme d’intelligence, de spiritualité et même, osons le mot, de culture. Et tous les petits Français ne sont pas des génies, loin s'en faut. Mais le chiffre est séduisant et brille sur le papier de tous les quotidiens : 78,4%... Et on se dit : qu'en sera-t-il après le fameux rattrapage ?

Tout à l’heure, j’étais dans un bar tenu, disons, par Lisbeth. Lisbeth est aussi volumineuse que son mari est long et sec. Lisbeth est vive, autant que son mari parait éteint. J’aime bien leur bar, parce qu’ils ne servent pas de repas à midi, ne font pas chier les gens ni avec de la musique ni avec la radio, ne demandent pas à être payés dès la consommation posée sur la table et savent encore, comme les gens d’un siècle désormais enfoui dans l'ère pré-technologique, rester tranquilles en silence ou en papotant discrètement derrière leur comptoir. Bref Lisbeth et son mari sont des gens, disons, normaux.

Mais aujourd’hui, grand émoi.

La fifille à Lisbeth vient d’avoir son bachot.

Lisbeth, elle ne tient donc plus en place et le clame à la terre entière, par portable interposé.

Elle fait, semble-t-il, le tour des mères des copines et des copains de Fifille, laquelle s’est déjà barrée, entre parenthèses, pour une semaine sur les bords d’un lac suisse, en raison de cet exploit remarquable. Laquelle, à entendre sa mère s’épuiser en longs récits, s’est déjà saoulée toute la nuit avec des poteaux. On la sent, Lisbeth, en pleine communion spirituelle avec Fifille, qu’elle voit déjà, débordante de vanité filiale et d'espoirs middle-class, sur les bancs d’HEC.

Seulement voilà.

Lisbeth découvre, au fil des appels, que tous les rejetons & rejetonnes des copines à qui elle annonce la bonne nouvelle ont aussi gagné le gros lot. Les bourgeons s'embourgeoisent.

Au début, elle est vachement contente pour eux, ça se voit aux petits gloussements de dinde qu’elle émet. Et de partager leur expérience commune de mamans ravies. Quand même, on n'est pas si mauvaises que ça !

Une fois.

Deux fois

Trois fois.

Quatrième fois, une ombre se glisse dans la joie jusqu’alors limpide du visage grassouillet de Lisbeth.

Ah bon, il a eu son bac aussi ? Avec mention AB aussi ? Ah bon ? Les traits se figent.

Ah bon !

Elle se retourne vers, disons Robert, l’air dépité : T'entends ? ( non, il entendait pas, Robert. Il trainait son pas lent derrière le comptoir, un torchon sur le polo Lacoste, et pensait on sait pas trop à quoi, d'ailleurs... ) Cédric Machin l’a eu aussi, qu’elle gueule. Tout le café en profite.

Et ce n’est pas tout.

Voilà qu’elle apprend, non c’est pas possible, elle a toujours été nulle, que Charlotte Truc aussi a décroché le pompon, que l’autre idiot de Guillaume Bidule, aussi, et Magali, et Thomas, et Virginie, bref, tout le quartier a eu son bac, le bac à Fifille, "incroyable", qu'elle finit par lancer à son mari, c’est affreux …

Lisbeth, vaniteuse et décomposée se pose sur une banquette.

Bon, dit-elle à la dernière de ses interlocutrices, je fais quand même l’apéro prévu la semaine prochaine, le bac, ça reste le bac qu’elle fait, hein, euh…

78,4… De toute façon, croyez-moi, et c’est sans doute pas plus mal, ce Bac Big-Bazar vit probablement ses dernières années : un contrôle continu suffira bientôt pour faire la circulation routière dans les voies sinueuses de l’orientation scolaire.

Mais quel bon connaisseur du genre humain a dit un jour : « C’est important d’être heureux, à condition que les autres ne le soient pas ?

13:54 Publié dans Sur le vif | Lien permanent | Commentaires (19) | Tags : bac, bachot, baccalauréat, éducation nationale, lisbeth, politique, éducation, actualité, société |

lundi, 02 juillet 2012

Déflagration en Idaho

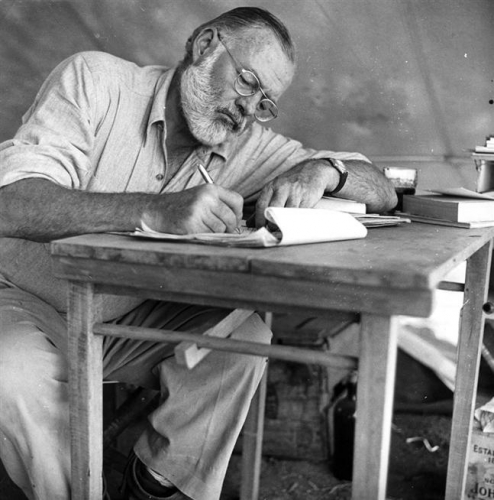

Autour des écrivains américains s’est toujours développée une aura plus cinématographique qu’autour des écrivains européens, sommés par l’Antiquité de leur continent d’adopter une posture plus autoritaire : Cinquante ans après sa mort, l’Amérique se passionnait donc encore pour le suicide d’Hemingway comme on se passionnerait pour un roman-photo ou le baiser d'Edouard et Loana dans la piscine du loft; et plusieurs journalistes relançaient la thèse séduisante d’une filature du FBI pour expliquer son suicide à la carabine en pleine nuit, le 2 juillet 1961, dans le bureau de son chalet à Ketchum en Idaho. Le romancier qui s’était plaint à plusieurs reprises d’être filé par Hoover depuis novembre 1960, en raison de ses affinités avec Cuba et son indélicat dirigeant, passait jusqu’alors auprès de ses proches pour quelque peu paranoïaque ; comme dans un thriller palpitant, il se retrouvait propulsé au rang de prétendu agent double et de martyr politique, dans une saga nimbée d’un indéniable halo romanesque.

Hemingway avec Marlene Dietrich, en 1938. (c) AFP ImageForum

Une autre face du discours propagé à l’occasion de ce suicide fut la déprime. Il y a dans la grandiose déprime de l’écrivain américain, lorsqu’elle devient chronique, un constituant véritablement héroïque, un peu comme le spleen baudelairien mais en plus glamour. La figure d’Hemingway se retrouvait alors propulsée dans la peau d’un naufragé de l’impuissance, de la cirrhose et de la dépression. Un homme à fois hors-norme et dans les normes, finalement parfaitement démocratique. Oui car là-bas, tout doit être chargé de sens, parfaitement conforme avec l’idée que le public se fait de l’écrivain internationalement adulé : un homme déjà vieilli à 61 ans, donc, et comme atteint d’un trouble existentiel. Il aurait finalement sombré dans la radicalité d’un blues aux allures de whisky et de bordeaux, jusqu’à devenir véritablement un martyr de sa réussite et de son ascension. Une version à la Marylin, à la Who’s afraid of Virginia Woolf, dans laquelle Hemingway jour le rôle d’un Cesare Pavese en plus light (l’Atlantique les sépare). Quelque chose de peut-être moins nobélisable, quoique… En tout cas d’encore hollywoodien. La bio d’un écrivain reconnu se doit, jusqu’à ses derniers coins obscurs, d’être conforme aux intérêts de la bannière étoilée dont il véhicule la légende. Et là, incontestablement, Hémingway, avec son geste, lui transfère un peu du Langlois de Giono et de son Roi sans Divertissement.

Dernière possibilité, d’un glaçant prosaïsme, qui n’est plus trop ni people ni ricain : Les hémochromatoses. Ce qui serait pour l’homme de la rue une fin parmi les moins compromettantes se retrouve, pour l’écrivain écrasé du poids de la gloire, la plus tragiquement banale : un mal héréditaire provoquant une surcharge de fer dans l’organisme, déréglant le foie, le pancréas, le cœur, l’hypophyse, jusqu’à y multiplier des lésions irréversibles et insupportables. Terrible, pour un écrivain, de ne plus pouvoir s’exprimer. « M’efforce de penser seulement au jour le jour et de travailler de même, mais les choses ont été dures et sont dures partout » écrit-il cinq mois avant de vêtir sa robe de chambre rouge et de se tuer, victime finalement comme nous tous de sa pauvre vie organique.

01:16 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : hemingway, suicide, littérature, ketchum, idaho, fbi, depression, aclool |

dimanche, 01 juillet 2012

Rupture d’anévrisme à Meudon.

Et donc, c’était quel jour, 1er juillet 1961 ? Un samedi, tu me dis ? M’en souviens plus, moi, j’avais six ans. « L’été fait fondre les trottoirs. Les agents ont pris des ombrelles. A rayures. Ivoires et oranges » note Vialatte dans sa Chronique de La Montagne du 11 juillet 1961. Alexandre Vialatte, y’a pas mieux pour savoir le temps qu’il faisait dans les années cinquante/soixante. Dans la suivante, celle du 18 juillet 1961 : « Le soleil tape dur sur le vignoble d’Imbersheim », qu’il écrit. Et dans la précédente, du 4 juillet ; « Le soleil dessèche les paulownias. Les enfants sautent dans les piscines en faisant des ronds sur l’eau » ; et puis « l’oiseau se tait ; Le soleil tombe d’aplomb », datait-il du 27 juin.

Caniculaire à en suer tout son talent donc, ce fumier de samedi de 1961 ! Penser à tous nos contemporains de maintenant, grandis dans l’idiotie du thermostat. Eux, dès que ça chipote à percer du côté des nuages : au pied, soleil, j’ai mes congés payés et j’ai fait la queue au péage, faut pas faire chier le juilletiste, soleil, sinon doléances tu verras ça, doléances à l’état-providence.

Et à la télé, ça passait quoi en ces jours de 1961 ? Les premiers commentaires d’un mec qu’est mort y’a quelques jours, et puis aussi Age tendre et tête de bois, du si stupide Albert Raisner depuis le mois de mai. Rien que de la trépidation déjà, quoi. Télé 7 jours à 0,60 NF avec son cahier central de deux pages sur la vie des bêtes…

C’était donc un samedi de 61. Et nous voici un dimanche de 2012. Au 25ter route des Gardes, un samedi caniculaire, la veille du suicide d’Hemingway (comme quoi je m’en doutais, les écrivains et le soleil ont jamais fait bon ménage). Un écrivain, ça meurt seul : L’année de Rocco et ses frères et puis aussi de Marienbad. Louis Ferdinand Céline, se jouait sans la frime Rupture d’anévrisme à Meudon.

Un dimanche de cinquante ans et plus un peu plus tard, quoi faire d’autre alors, quoi faire sinon se replonger le nez dans du Céline, que l’embarras du choix, du Voyage à Rigodon… « Ils achèteront plus tard mes livres, prophétisait-il, beaucoup plus tard, quand je serai mort, pour étudier ce que furent les premiers séismes de la fin » (Féerie II)… Un écrivain, ça meurt raide seul, comme ça s'est trainé parmi les hommes, et c’est ren que comme ça qu'il faut aller le lire.

Céline route des Gardes à Meudon

02:26 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (12) | Tags : alexandre vialatte, celine, route des gardes, meudon, littérature |