mercredi, 07 octobre 2009

Solennelle autant que désirée

Plusieurs choses arrêtent le regard :

Tout d’abord ce mur d’affiches que battent la pluie, le vent

La taille des étages, sur des boutiques basses.

Toutes ces boutiques qui, malgré matin qui luit, sont fermées.

C’est sans doute dimanche.

L’œil s’attarde aussi sur

Ce pavé dont j’aime toujours autant qu’il soit mouillé de pluie

Et ces rails de tramways et ces fils électriques

Qui profilent un itinéraire.

Un œil plus attentif se pose sur la carriole

Non loin de la porte-cochère et close.

C’est dimanche, oui, jour de repos, en ce pays encore.

L’étroitesse de la rue obscure qui attire l'attention

Au moins autant que la fuite vers la lumière, par la droite de l’immeuble

Un quai, là-bas, ou bien un boulevard.

Nos villes sont toutes faites de ces contrastes entre nuit et jour,

Saleté et luminosité,

De ces ouvertures atteintes par nos seuls regards

Mais jamais par nos pas.

Qu’est-ce donc encore que je recueille avec tant d'avidité

tranquille dans ce cliché ?

(Dont peut-être quelques lyonnais judicieux

Pourraient encore identifier l’endroit où il fut pris)

Le noir et blanc, bien sûr…

Cette précieuse poésie d’un réel passé et, bien que reproduit,

Transfiguré.

Supériorité indubitable du noir et blanc.

Et puis surtout, surtout,

Cette absence, si flagrante qu’on ne la remarque pas au premier abord,

Mais qui s'impose peu à peu au regard,

A l'âme,

Solennelle autant que désirée,

De tout bipède humain.

06:13 Publié dans Sur le vif | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : littérature, écriture, poésie, lyon, photographie, noir et blanc |

mardi, 29 septembre 2009

Le prix du désir

Sans étiquettes ni code-barres, l’objet n’est plus signe que de lui-même, sous la haute verrière de la salle des ventes. Signe de lui-même et des tourments de son existence. Bois, cuir, porcelaine, étain, faïence, l’objet a retrouvé sa matière en même temps que sa race. Et sa pudeur est bouleversante sur le comptoir du commissaire priseur qui le palpe, le soupèse et l’exhibe.

L’objet n’a pour lui plus que sa naissance, sa patine, son cachet, son pedigree. Fils d’un artisan ou d’un amateur du dimanche, pauvre ou héroïque survivant, sur la banque de l’infortune. Les pros s’approchent, portable à la main, l’œil pimenté. Ils tâtent sa solitude ou lorgnent de côté, la moue aux lèvres, une poignée de mains à droite, un éclat de rire à gauche, un signe discret en faveur de l’objet, puis s’en retournent par la travée d’un pas qui traîne jusqu’à à leur place. Auprès du pape du lieu, chacun nourrit son histoire très intime, entretient un négoce particulier, comme auprès de l’instit jadis : Ne l’appelle-t-on pas Maître également ?

Une tisanière accidentée début XIXème part à cinq euros, un porte flacon en chagrin rouge du XVIIIème à 130, une tête de Saint-Denis du XVIème à 240... Cela monte et redescend selon un rythme fort élaboré qui laisse à chacun le temps de souffler. Parfois de ronfler. Saine oasis dans l'univers libéral qui nous consume : j’y retrouve mille attentions émanant de maisonnées disparues. L’objet ne se prostitue jamais complètement comme le ferait un être humain. Il respire quelques secondes, le temps qu’il lui faut pour convaincre. Sa valeur, la sienne, qu’il connaît éphémère, dans la conscience de son unicité. On l’achète souvent dans le seul souci de le revendre : mais l’objet n’est pas dupe.

Quelques secondes à peine, de pure renaissance : Dans les galeries, les kiosques, les supermarchés, les aventures de la marchandise en rayons n’auront jamais ce parfum de luxe qui rôde somptueusement sur les contours infiniment désirés de l’objet mis à l’encan.

09:18 Publié dans Sur le vif | Lien permanent | Commentaires (12) | Tags : enchères, écriture, objets, marchandises |

jeudi, 24 septembre 2009

A cheval & en latin

Le 9 juin 1508, Erasme rédige une lettre à son vieux pote Thomas More, pour lui signifier qu’il vient d’écrire, à cheval et en latin un texte à propos « des études qui leur sont communes », J’eus, dit-il, l’idée de «composer par jeu un éloge de la Folie ». L’idée, plus vaillante et originale encore, fut de confier son propre éloge à Folie elle-même. Ce que souligne l’incipit en majuscules : C’EST LA FOLIE QUI PARLE.

Folie qui se déclare, dès le chapitre VII, fille de Plutus, « géniteur unique des hommes et des dieux, n’en déplaise à Homère et à Hésiode » et de la nymphe Hébé (la Jeunesse), entre ainsi dans le Panthéon des Humanistes. A partir de 1511, son éloge connait notamment plusieurs éditions à Lyon chez Sébastien Gryphe. Quelques années plus tard (1555), Jean de Tournes publie le Débat de Folie & d'Amour d'une lectrice attentive d'Erasme, Louise Labé.

Il s’agit d’un ouvrage d'imitation néo-platonicien, conte mythologique plaisant traitant sous la forme d’un procès entre Amour et Folie (dont les avocats respectifs sont Apollon et Mercure) des aspects conflictuels de la passion et du désir. Le conte met par ailleurs en scène de façon allégorique et fort originale la sociabilité lyonnaise de l'époque.

Avec cette imitation, voici donc désormais Folie admise au banquet des dieux. Et l'on connait le jugement de Jupiter, suite au différend que la dame a eu avec Amour : « Et guidera Folie l'aveugle Amour, et le conduira par tout ou bon lui semblera ». Jugement ambigu puisque la référence du pronom lui (Amour ou Folie ?) demeure floue : d’elle ou de lui, quel est celui qui devra conduire l’autre ?

Cet Eloge de la Folie aura donc été l’un des plus gros succès de librairie, l’une des meilleures « ventes » du XVIème siècle, l’une des fatrasies les plus appréciées et les plus imitées du lectorat de l'époque. Bref : ce qu'on nomme à présent best-seller.

C’est l’un des petits privilèges de ce métier curieux que j’exerce d’être, par la nécessité de « préparer des cours » conduit régulièrement à la (re)lecture des ouvrages du passé.

Ainsi, tandis que les « critiques littéraires » doivent se farcir les stars de la rentrée éditoriale, les Beigbeder, NDiaye, Chalandon, Toussaint ou Mauvignier, c’est en compagnie de Rabelais, Marguerite de Navarre, More, Montaigne et Erasme que je fais ma rentrée automnale. A cheval, le plus souvent, je dois le dire, tant ces (re)lectures tiennent plus du papillonnage que de l’immersion absolue. Et en latin, tant on ne cesse de s’étonner à quel point les grands textes littéraires sont, pour le lectorat contemporain – et pas seulement les adolescents il faut en convenir – devenus lettres mortes.

A cheval. Et en latin : L’attelage n’est certes plus trop au goût du jour ; c’est tant mieux. Me demande bien de quel œil sarcastique et distant Erasme et sa redoutable Folie observeraient la rentrée si communément marchande qui amène chez les libraires des piles d’ouvrages déjà programmés pour finir leur vie en cartons de pizzas. L’une des vertus de cette satire étant de nous faire aimer ce qu’elle tourne en dérision, à savoir la folie des hommes, nul doute qu’en son plat farci, chacun en son assiette trouverait à déguster pour son compte.

A propos de tous les écrivains Folie ne déclare-t-elle pas, au chapitre L de son propre éloge : « Tous me doivent énormément, surtout ceux qui griffonnent sur le papier de pures balivernes. » ? Goncourt, Renaudot, Femina… à l’heure des premières sélections, et tandis qu'on ne sait quel éditeur et quel auteur emporteront cette année le pactole, saluons une fois encore, et indiscutablement, Folie notre mère à toutes et à tous, qui règne sans partage sur la grande foire d’empoigne et le grand marché aux vanités :

« Voyez-les plastronner sous les éloges, et montrés du doigt par la foule : Le voilà, cet homme fameux ! Les libraires les exposent en belle place ; au titre de leurs ouvrages se lisent trois noms, le plus souvent étrangers ou cabalistiques. (…) Le fin du fin est de s’accabler d’éloges réciproques en épitres et pièces de vers. C’est la glorification du fou par le fou, de l’ignorant par l’ignorant. Celui qui vous dit supérieur à Cicéron, vous le déclarez plus savant que Platon. On se cherche parfois un adversaire pour grandir sa réputation par une bataille. Deux parties contraires se forgent dans le public ; les deux chefs combattent à merveille, sont tous deux vainqueurs et célèbrent leur victoire. Les sages se moquent à bon droit de cette extrême folie. Je ne la nie pas. Mais en attendant, j’ai fait des heureux qui ne changeraient pas leur triomphe pour ceux des Scipions. »

Erasme, Eloge de la Folie (L)

06:28 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : jean de tournes, louise labé, sébastien gryphe, érasme, littérature, écriture |

dimanche, 20 septembre 2009

Ma pièce

Une pièce dans un immeuble, un immeuble dans une rue, une rue dans une ville…

On se perd, au-delà,

Si peu bâtis, sommes-nous, pour l'infini.

Au delà, ce sont des métropoles entraperçues d’un hublot nocturne,

Ces tapis de lumières que n’abattent jamais tout à fait ni l’horizon ni l’obscurité,

En lignes, en courbes, en pointillés, en paillettes,

A perte de vue :

La terrible, l'insatiable, l’infernale présence humaine, sur la boule Terre

Jusqu'au vertige rendue non, jamais totalement visible,

Pas plus qu'imaginable ...

Ma pièce, rien qu’un tout petit point lumineux parmi ces milliards d’autres pièces, disséminées,

Et pour retrouver dimension plus sereine, plus adaptée à soi-même, partout des écrans, des images :

Télés, ordis,

Page d’un livre, tracée de sillons,

Mots, qu’on lit,

Ou blanche,

Oui, page blanche,

Qu’on écrit.

21:00 Publié dans Des poèmes | Lien permanent | Commentaires (12) | Tags : littérature, écriture, poèmes, soir |

mardi, 15 septembre 2009

De l'écriture en tant que choix

Ecrire, c’est avant tout cela : faire un choix.

Entre tel et tel adjectif, tel et tel temps ou mode, telle et telle figure de style, tel et tel registre de langue…

Tel et tel lieu commun, également, tant la langue est une mère prostituée.

Ecrire c’est suivre aussi le fil de sa pensée sans perdre l’énergie.

C’est encore entretenir avec quelques livres et quelques auteurs une conversation vivante

Dans la mesure du possible,

Je veux dire dans la mesure où le monde actuel et ses contingences

Le permet.

Ecrire c’est enfin adhérer à sa propre solitude, la plus profonde et la plus juste :

Ne pas la fuir, ne pas la nier, ne pas tenter de la combattre ou de la falsifiier.

Lui donner la parole, ce qui demeure une haute exigence et une vraie délicatesse à l’égard de soi-même,

Dans un propos adressé à autrui

13:58 Publié dans Lieux communs | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : ecriture, littérature, roman |

lundi, 14 septembre 2009

Tempête dans un encrier

A suivre par ICI

06:08 Publié dans Sur le vif | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : tempête dans un encrier, littérature, culture, actualité, écriture |

mardi, 08 septembre 2009

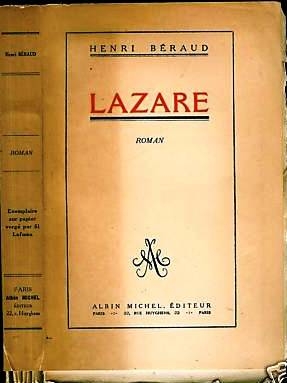

Lazare et les petites patries dans le temps

« Je n’écrirai pas de roman sur la guerre ; la guerre n’est pas un sujet de littérature »

Alors que Lintier, Barbusse, Dorgelès, pour parler de proches de Béraud, publient très vite leur témoignage ou leur roman de guerre, curieusement dès 1917, Béraud s’y refuse, au nom même de la littérature ou du moins, de la conception qu’il s’en fait. Il tiendra parole.

A une exception près : celle de ce curieux roman, dont la parution suit de peu l’attribution du Goncourt pour le Martyre de l’Obèse (1922)

Dans ce roman, Béraud éclipse avec une grande pudeur l’événement collectif (la guerre, sa guerre, cette guerre sans gloire) de son récit pour n’en retenir que l’événement intime, particulier : Son héros, un civil, est un ancien pianiste qui a été victime d’un accident de voiture en 1906. Il n’aura donc pas eu, lui, l’occasion de la faire : Il a perdu conscience pour sombrer dans une folie, qui l’a coupé du monde entièrement. Il est devenu un autre et cet autre se « réveille » dans une clinique psychiatrique, seize ans plus tard, en 1922 :

« Se retrouver sans savoir ni comment ni pourquoi dans une chambre d’hôpital n’était-ce donc que cela ? une impression de repos, l’élasticité d’un lit de malade, un subit déploiement de blancheurs, rien de plus. Il acceptait avec tranquillité son aventure ; ce qui le surprenait et l’effrayait, c’était plutôt, singulière réversion, de n’être ni surpris ni effrayé »

« La guerre ? Eh bien oui, la guerre ? - et puis après ? », dit Jean Mourin, lorsqu’on lui en apprend l’existence. Le héros de Lazare était le seul être humain à n’en avoir, à aucun moment, ressenti la réalité. « A quoi bon ? Il acceptait tout en bloc. »

Et, un peu plus loin : « Qu’était-ce, en définitive, que la métamorphose du monde, comparée au prodige de sa résurrection ? »

Lazare, chacun le sait, est une parabole.

Or, pour qu’un simple revenant devienne un véritable ressuscité, il y faut la volonté de Dieu. Il y faut toute la force du miracle.

La mesure de l’écart entre l’avant et l’après-accident, tel est l’argument du récit qui inflige à son héros une rude épreuve : Car si le Lazare biblique pouvait ré-susciter les contours d’un individu dans le temps historique des mortels, c’est qu’il était devenu, cet individu, la manifestation de l’action de l’Eternel, ni plus ni moins, au sein de ce temps historique des mortels. Tel quel, l’autorité du miracle témoignait en sa faveur. Qu’est devenu Jean Mourin ? De quoi sa résurrection est-elle la manifestation ? De quelle autorité ?

Un miracle… La société des hommes est-elle capable d’en produire un ?

Cette paix étrange, cette France des années 20 en constante crise politique, ce règne de l’argent, un miracle ? Peut-on y ressusciter ? Cela vaut-il le coup ?

Telles sont les douloureuses questions posées par cet étrange et beau roman.

Lazare sera donc vraiment en premier lieu le roman de ces enfants humiliés dont parle Bernanos, « perdus dans la paix comme le moine dans le siècle » : La Victoire ne les aimait pas.

« Ce qui l’entoure, ce sont les hommes de son temps, qui sont morts tandis qu’il était lui-même hors de l’humanité, aussi mort qu’un mort, errant dans l’ombreuse contrée de la folie, d’où le voyageur, s’il revient, ne rapporte pas plus de souvenirs qu’un trépassé, s’élevant du limon, n’en rapporterait du monde aveugle et sourd où les fossoyeurs l’avaient englouti » (chapitre II)

Hors de l’humanité … Aussi mort qu’un mort … L’expérience de la guerre : un coma.

07:27 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (19) | Tags : henri béraud, lazare, rentrée littéraire, littérature, écriture, romans, guerre de quatorze, lucien dubech |

samedi, 23 mai 2009

L'art du cousu

Aucun travail de style ne peut s’épargner l’art du cousu. Ce qui est vrai de la chaussure, de la brochure et du soin postopératoire l’est aussi du texte. Si la simple parataxe suffit à l’oral, la simple syntaxe à l’écrit, le texte littéraire, lui, exige son cousu… De phrase à phrase, par un truchement ou par un autre. Un véritable écrivain ne fera jamais l’économie de ça. C'est-à-dire qu’il ne fera jamais l’économie de l'écoute formelle et laborieuse de la langue.

20:03 Publié dans Des nouvelles et des romans | Lien permanent | Commentaires (14) | Tags : littérature, écriture, style, art du cousu, langue française |

samedi, 16 mai 2009

Grevisse et la complaisance

Eventuel du subjonctif : Bien qu’on ait un présent ou un futur dans la principale, lorsque le verbe subordonné, tout en dépendant d’un verbe qui régit le subjonctif, exprime l’éventualité, il se met à l’imparfait ou au plus-que-parfait du subjonctif, ayant la valeur d’un conditionnel. Toutefois de nos jours, surtout dans la langue parlée, on met le plus souvent, dans ce cas, le présent ou le passé du subjonctif, selon le sens. Dans cet éventuel du subjonctif, l’imparfait correspond généralement au conditionnel présent, le plus-que-parfait au conditionnel passé.

- Il n’y a aucun de ses sujets qui ne hasardât sa propre vie pour conserver celle d’un si bon roi (Fenelon – Telémaque, t. 1 = tous ses sujets hasarderaient)

- Où est le poète qui osât proposer à des hommes bien nés de répéter publiquement des discours plats ou grossiers (Diderot, Paradoxe sur le comédien)

- On craint que la guerre, si elle éclatait, n’entrainât des maux considérables (Littré)

(Grevisse – Le Bon Usage - Eventuel du subjonctif)

C’est une constante, chez Grevisse, après avoir rappelé une règle de bon style, de s’empresser de rappeler qu’on peut toutefois, de nos jours, ne pas l’appliquer.

1936 : Parution du premier Bon Usage chez Duculot. Début de l’ère de la complaisance ?

18:00 Publié dans Aventures post-mortem de la langue française | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : subjonctif, langue française, littérature, style, bon usage, grammaire, écriture, maurice grevisse |