vendredi, 25 février 2011

Les rues trépassantes

Dans toutes les villes d’Europe, il y a des rues trépassantes

Dont les façades pleurent tous ceux qu’elles ont vécus :

Vieux moines emplis de componction, aux mains jointes sur l’estomac,

Marchandes de légumes, aux fesses rondes sous des jupes longues,

Vieux célibataires secs à l’épaule qui tombe, sous le frac sombre,

Ecoliers vifs, maîtres sévères,

Et mendiants quémandant, disant à chaque pièce qui tombe : « joie et bonheur sur votre famille »

Et polissons, polissonnes, gueux, gueuses, vaillants, vaillantes,

Tels,

Sur les vitraux emplis de suie des chapelles pleines de suif de l’église du quartier

Les sujets chrétiens, presque effacés par la pénombre ou le vacarme.

C’est triste et fade,

Un bâtiment replâtré, une rue restaurée, ravalée

Et ces arêtes désolées, aux angles des murs qui demeurent,

D’avoir été séparées d’autres, abattues,

Je salue, de ces rues très passantes

Les fantômes épiphaniques,

L’immense foule de ceux qui ont vécu.

Gravure : Le tournant Saint-Côme à Lyon, Drevet.

19:43 Publié dans Des poèmes | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : littérature, poésie, lyon, quartier grolée |

jeudi, 03 février 2011

Prose

Quand du songe seulement vêle un tas de rosiers,

laisse

que de cri fusé en astre et braise qui trop s’écrit

nous frappions langue, longtemps chue en sa ravine

comme un déparler qui dans la mangle boite,

plus raide que bois d’épini plus

insupportable que boise.

Edouard Glissant – « Bois des Hauts », in Boise, 1979.

20:56 Publié dans Des poèmes | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : edouard glissant, poésie, littérature |

mardi, 18 janvier 2011

Man with beer

Que faire de la réalité d’un désespoir ?

De la présence de Mélancolie ?

Tenter de la travestir au risque du surfait ?

Il ne le faut, non.

L’accepter plutôt comme la trace d’une conscience

Telle, sais-tu, celle du renard sur la neige :

Une conscience – ta conscience, malheureux,

Oui, l’accepter, ce désespoir,

En conscience, en effet.

Alors redevient plausible l’évidence de la joie

Car le récipient dans l'épreuve

Est demeuré intact

Photo : Man with Beer, 1899

00:00 Publié dans Des poèmes | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : politique, solitude, villes, poésie |

dimanche, 09 janvier 2011

René Leynaud, poète

« Vivant je ne le suis sinon qu’en vos poitrines

Réside encor la voix que la mort me ravit,

Et redire mon nom me fait l’ombre divine

Du soleil de mes jours venir à mon envi

Et moi venir à moi, et ma chair transparaître

Mieux acquise aux voix que mon chant ne sut l’être »

Les poésies de René Leynaud ont plusieurs été fois exhumées. Une première fois par Francis Ponge qui, triant dans les papiers que la veuve du résistant fusillé à trente quatre ans lui donna, supervisa la publication du premier recueil posthume en 1947. Une seconde fois par Paul Gravillon, journaliste au Progrès qui fut à l’origine de la réédition par les éditions Comp’act et le Goethe Institut de ce même recueil, en 1994.

Les poésies de René Leynaud ont plusieurs été fois exhumées. Une première fois par Francis Ponge qui, triant dans les papiers que la veuve du résistant fusillé à trente quatre ans lui donna, supervisa la publication du premier recueil posthume en 1947. Une seconde fois par Paul Gravillon, journaliste au Progrès qui fut à l’origine de la réédition par les éditions Comp’act et le Goethe Institut de ce même recueil, en 1994.

« Je l’ai connu par hasard dans une anthologie de Seghers. », raconte ce dernier. « J’étais fait-diversiers de nuit au Progrès». Découvrant qu’il avait été journaliste au Progrès, Gravillon écrivit à Gallimard et reçut le recueil. Il découvrit alors une amitié entre un écrivain qu’il admirait (Albert Camus) et un jeune poète qu’il ne connaissait pas. « Modeste et mystérieux », dit Gravillon, fort justement de Leynaud, en parlant de l’intérêt humain qu’il ressentit à lire ses textes.

Dans ses poèmes, Leynaud, le martyr de Villeneuve dans l'Ain, évoque si souvent la mort que sa femme parla à leur sujet un jour de « textes prémonitoires ». Les trois derniers paragraphes d’un long poème en prose, Etre, sont, de ce point de vue, magnifiques :

«Soudain, et sans que je le voulusse, je me trouvai debout contre la vitre. Je regardai au-delà de mon visage dressé dans un reflet.

En bas le kiosque, les arbres, ce qui m’apparut de la place, les trottoirs, les quais, tout était renversé dans une lumière bouleversante de déluge. Le paysage entier, ciel livré à la terre, s’ordonnait suivant une certaine détresse, un désespoir sans cause d’exister.

Et je compris soudain dans une soudaine lenteur, que cette détresse c’était celle-là même que je n’avais pas reconnue en moi, noyée sans visage, lorsque je marchais en quête de ton absence. Et je fermai les yeux pour mieux te nier, toi, sans nom, sans voix, sans regard, toi, contre tous les désirs de mon être, que je retrouvais dans cette maison illuminée de bitume et d’eau, et tapie sournoisement au creux de cette chambre où j’étais seul, enfermé dans ma déchirante volonté d’exister enfin hors de tout. »

Magnifique est également, dans ce recul où nous sommes par rapport à l’événement de la Résistance, cette longue préface de Camus à son ami. Cet extrait, parmi d’autres, dans lequel il narre leur conversation au 6 de la rue qui porte aujourd’hui son nom, au bas des pentes, dans la chambre de bonne où il l’hébergeait lors de ses visites à Lyon : « J’aimais le voir rire. Il le faisait rarement, si j’y réfléchis, mais alors de tout son cœur et jeté sur sa chaise avec abandon. L’instant d’après, il était debout, dans une position où je le revois souvent, les pieds un peu écartés, roulant ses manches très au-dessus des biceps et relevant ses bras solides pour essayer de discipliner ses cheveux toujours en désordre. Nous parlions de boxe, de bains de mer et de camping. Il aimait la vie physique, l’effort, la terre fraternelle, et tout cela silencieusement, à la façon même dont il mangeait, avec un bel appétit taciturne. Quand minuit approchait, il vidait sa pipe, disposait de nouvelles cigarettes dont il me priait d’user pendant la nuit, et, la veste sous le bras, partait d’un pas vigoureux. Je l’entendais encore dans l’escalier et je regardais autour de moi ce qui lui appartenait. »

A Camus, René Leynaud écrivit : « Je me suis souvent demandé si je ne m’exerçais pas à la poésie pour me démontrer à moi-même que je n’étais pas poète, ou encore pour tuer en moi le prestige des mots, qui est grand. Déjouer, tromper les mots qui nous séparent de nous-mêmes et de Dieu. Car il est vrai peut-être que les mots nous cachent davantage les choses invisibles qu’ils ne nous révèlent les visibles. J’ai parfois le dégoût de la poésie, ma passion profonde. C’est dans ces moments-là que je me sens le plus près d’autre chose. »

Et Camus de rajouter : « Aujourd’hui, délivré de toute passion, délivré de la poésie, Leynaud n’appartient qu’à cette autre chose. Il savait, en m’en parlant, que cette autre chose n’avait pas de sens pour moi et que le seul endroit où je pouvais le rejoindre était sa certitude. Mais il aimait ma différence comme j’aimais la sienne. Et quelle que soit la vérité de cet appel qu’il ressentait, le déchirement où il était, et qu’il me disait si simplement, suffit à lui donner tort quand il doutait d’être poète ».

21:51 Publié dans Des poèmes | Lien permanent | Commentaires (13) | Tags : rené leynaud, poésie, albert camus, littérature, paul gravillon, lyon |

samedi, 08 janvier 2011

Verlaine et la beauté du quelconque

C’est aujourd’hui l’anniversaire de la mort de Verlaine qui, le 8 janvier 1896 à dix-neuf heures, mourut d’une congestion pulmonaire au 16 rue Saint-Victor à Paris, à l’âge de 52 ans. Rendre l’âme le mois de Janus dut ne pas être trop incongru pour l’auteur des Poèmes Saturniens : on sait que les deux dieux s’entendaient en effet comme culs et chemises au temps de l’âge d’or. Je vous souhaite donc de passer un samedi verlainien en diable, à goûter la double nature du monde et la fadeur du langage, dans ce « quiétisme du sentir » si propre à Janus, le dieu aux deux visages, et à Verlaine lui-même, le pauvre Lelian, dont Jean Pierre Richard (1) écrivit un jour que la poésie trouvait sa source dans un dédoublement assumé de la perception : « Car tout comme Rimbaud, Verlaine pouvait écrire que « Je est un autre » ; mais alors que Rimbaud, une fois cet autre découvert, se livre entièrement et frénétiquement à lui, Verlaine ne peut abolir en lui la voix ancienne, et il se condamne donc à demeurer à la fois JE et Autre. Il sent sur le mode de l’anonyme, mais il se sent sentir sur le mode du particulier. Et c’est dans cet intervalle que se situe sa poésie. Elle dit l’étonnement et la couleur d’un être à demi aliéné transporté dans un paysage dont il ne peut que découvrir le sens, et dans lequel il lui est cependant interdit de tout à fait se perdre. »

Quel amoureux, en effet, sinon l’amoureux verlainien, reste à même de dire : « J’aime vos beaux yeux quelconques », transformant la platitude du cliché (« t’as d’beaux yeux, tu sais ») en un des plus beaux compliments qui soit « tes yeux qui pour tous sont quelconques sont pour moi les plus beaux »), et sans oublier ni la Laure de Pétrarque, ni la Cassandre de Ronsard, avec l’espièglerie d’un Murger, empiète déjà le territoire à venir d’un Marcel Carné ?

(1) Jean-Pierre Richard « Fadeur de Verlaine », Poésie et Profondeur, Seuil, 1955

Lire aussi : Tant de beau monde pour un poivrot.

10:34 Publié dans Des poèmes | Lien permanent | Commentaires (17) | Tags : littérature, poésie, verlaine, jean-pierre richard |

vendredi, 07 janvier 2011

Mortes saisons du langage

Heureux de me retrouver, clavier en main sur un site que j'affectionne particulièrement, à l'occasion de ces vases communicants. Pendant que je vous parle, là, sur Solko, de langage et de son saccage chaque jour répugnant, l'ami Roland a pris les clefs de l'Exil et s'est installé chez moi. Manière pour nous deux de concrétiser publiquement une complicité que nous avons depuis bientôt deux ans sur cette inextricable tissage de textes que constituent les blogs.

Amicalement

Bertrand

Pauvre langage ! Langage de pauvres !

Vous le savez aussi bien que moi, mais j’ai quand même toujours envie de le dire…Plus rien ne signifie rien….Je lis, par exemple - car on pourrait multiplier les exemples à l’envi - : « Le moral des ménages est en baisse » ou, a contrario, « le moral des ménages est au beau fixe ».

Le moral réduit à son expression la plus triviale : le taux de consommation.

Le cœur de la vie-même chiffré, pesé, évalué, soupesé, vendu, mesuré, établi, estimé, jaugé, aliéné, négocié, soldé, liquidé, rétrocédé, monnayé, calculé, compté, combiné, agencé, réfléchi, troqué à l’aune de la masse de cochonneries entassée dans la chaumière du citoyen.

Langage mort, reflet d’une réalité morte.

J’avais, pour de Non de Non, écrit cette chanson que j’avais affublée d’une musique : Sim, La, Ré, La, Sim, Fa dièse mineur etc.…Le projet était de l’enregistrer et de la mettre en ouverture de blog.

Ça ne s’est pas fait…Il m’arrive de la chanter en solo. C’est toujours un peu naïf, une chanson. Et comme Roland était un co-auteur de Non de Non, l’occasion des vases communiquants s’offre à moi de la lui offrir :

Ils ont envahi nos pays

Et ravagé nos territoires,

Sans une salve, sans un fusil,

A la seule force de leurs miroirs.

Ils ont déformé tous nos mots,

Ils ont pillé notre langage

En l’enfouissant sur leurs images,

Nous ont murés dans leur ghetto.

Couper la langue des insoumis,

C’est plus propre que d’leur couper l’cou,

Et c’est surtout mieux garanti

Pour les voir vivre tous à genoux.

Quoi que tu dises, que tu écrives,

Ta rime ira à leur moulin,

Ta poésie à la dérive

De toi ils feront une putain !

Nous sommes condamnés au silence

A moins de leur faire allégeance.

Y’a plus qu’à mettre dans la balance,

Tout l’désespoir de la violence

Et fi de toute hésitation,

Atermoiements et réflexions,

Nous ne reprendrons la parole,

Qu’aux accents de la Carmagnole.

06:22 Publié dans Des poèmes | Lien permanent | Commentaires (16) | Tags : bertrand redonnet, poésie, littérature, l'exil de mots, chanson |

mardi, 04 janvier 2011

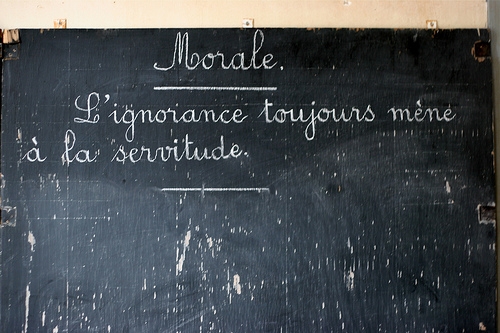

Retour des champs

Songe à un texte. Un texte qui serait le texte. En serais-tu l’auteur, le lecteur ? Qu’importe. Ce serait le texte. Autorité indiscutable de l’article défini et de l’instituteur en blouse grise, qui nous en fit comprendre la loi et retenir les vertus tandis qu’il faisait les cent pas entre nos tables, sur le carreau d’alors, et parfois s’appuyait contre un radiateur : Le texte, donc

En son rythme trônerait un arôme, celui de la fin des conflits. Il dirait, ce texte, le repos de l’instant dans l’instant même, au soir. S’y trouverait surligné ce qui, au centre du désir des hommes et des femmes, s’affirme souverain dans leur chair, un retour à l’assouvissement le plus antique, le plus préhistorique même. Hic et nunc.

Nous marchions jadis dans ce qui reste de nos champs autour de leur ville, souviens t-en… Telle était la survivante signature de notre destin : marcher parmi ces herbes battant nos genoux. Gagner ces quatre murs de pisé, et puis non loin ce toit de tuiles, non loin malgré la boue. Le ciel, d’un gris inavouable.

Cela fait si longtemps que nous dormons sous des toits.

Il paraît – mais c’est encore un aveu scientifique, faut-il s’y fier ?- que notre patrimoine génétique dépend à 4% de Neandertal. Quatre pour cent, c’est pas bézef mais c’est déjà, nom d’un chien, ça ! Pour des espèces réputées incompatibles…

Ainsi nous ne serions pas uniquement sapiens. Quelle chance, hein, crois-tu pas ?

Me demande encore, trottant sur cette sente, et ce ciel ouvert comme un livre à quoi ressemblerait le siècle si Neandertal avait pour de bon survécu… race de Caïn, race d’Abel… L’histoire trop grasse de ces fratries conflictuelles : Et moi qui, fils unique, me croyant si solitaire, m’en suis prétendument banni…

Me demande bien en ce soir attiédi si Neandertal avait su cohabiter… Neandertal en col blanc, ça s’imagine, des choses pareilles ? Cadre chez IBM ? Animateur sur TV Monde ? Conseiller en communication ?

Mais d’où me subsiste depuis toujours, l’affirmation de ce grand geste de sauvagerie primitive, lequel me fit à part égale haïr les distributeurs automatiques, les présentatrices météo et les crédits à la consommation ? Et ce dégoût face à l’euro ! Un si profond dégoût…

Illustration : retour des champs, Louis Carrand

C’est le retour des champs. Sur le tableau de Louis Carrand, trois silhouettes obliques, à peine esquissées. Cet oblique murmure la hâte. Le frais qui commenc eà pincer. Là-haut, dans le gris inavouable, frémit l’orage.

L’orage néandertalien, cela, non, lui, ça n’a pas changé.

Vite, sur le sentier entre les blés.

Vite… Mais en attendant bien-aimée, comme ils le disaient en leur cantique, presse-toi contre mon épaule et goute un peu cette force de poésie qui, là, demeure. En ta salive et en ta chair, je feindrai d’épuiser mon temps. Et peut-être même, pour quelques secondes, irai-je au bout de ma feinte.

Qui sait de quel aveuglement, un heureux renard est capable ?

09:09 Publié dans Là où la paix réside | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : littérature, poésie, peinture, louis carrand |

jeudi, 23 décembre 2010

Au brillant d'aujourd'hui

Quand le soir tombe, il m’arrive encore de tomber aussi

De laisser glisser mes yeux dans la pénombre

Et durant quelques heures de n’être plus

Un enfant de l’électricité parmi eux tous

Je croise fugace quelque aïeul intérieur

A ce seuil ancien et pérenne

Malgré le bruit des automobiles dans la rue

Et les foutues guirlandes qui font la ville

Je tombe aussi, je respire, j’hume

Une respiration qui n’est jamais certes assez profonde pour me porter d’un coup d’aile seul jusqu’à l’aube

Les pensées me retournent, elles sont aussi

Electriques, les pensées, pourtant

Ce qu’en leur silence au monde furent au soir les aïeux

J’en porte en moi la cicatrice

Comme la plaie salvatrice

De ma naissance inachevée

Au brillant d’aujourd’hui

18:32 Publié dans Des poèmes | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature, poésie, électricité |

mercredi, 22 décembre 2010

Fabricants d'entropie

Ce crédit, cette dette publique, cette crise,

Ces pauvres qui tendent la main dans la rue,

Là où les pères s’engorgèrent,

Les fils faillent.

La ruine des états, c’est

Pour longtemps, l’étranglement de la plupart,

Quand tout travail ne mène

Qu’à l’eau stagnante du quotidien

L’aube se veut rassérénant

D’avance le brûlant du midi

Mais chaque soir, plus trébuchante,

La nuit hostile s’annonce sèche.

C’est leur chair qu’on vole aux pays,

Leur histoire aux peuples,

Les organisateurs du naufrage :

Quelques barons au rire pincé, surnagent.

Ces quelques faiseurs d’entropie,

Ont la ride austère, la lèvre et le doigt secs

De qui exerce la statistique

Et ne perd jamais son pari.

10:14 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, poésie, dette publique, entropie |