dimanche, 22 février 2015

L'absente de tous bouquets

« À quoi bon la merveille de transposer un fait de nature en sa presque disparition vibratoire selon le jeu de la parole, cependant : si ce n’est pour qu’en émane, sans la gêne d’un proche ou concret rappel, la notion pure ?

Je dis : une fleur ! et hors de l’oubli où ma voix relègue aucune couleur, en tant que quelque chose d’autre que les calices sus, musicalement se lève, idée même et suave, l’absente de tous bouquets. »

Frappé – suffit pour cela de quelques lignes de Mallarmé relues – du peu de goût, d’enclin, d’affection de ce présent infect pour la poésie, la qualité vibratoire du son, la résonance absolue du signe en l’esprit dans la richesse et la tension de tout son arbitraire. Race maudite nous voici devenus, race plusdite même, race sans poètes tandis que les mots de la tribu mallarméenne un à un jetés à l’encan sont mis en procès dans l’imaginaire populaire par l’infectieux agent politicien.

Quelques lignes d’une langue non point morte mais tue, à l’heure que le jeu de la parole se borne au vent imbu du dire et que la notion pure se retire, et que le concret bat tambour, ignare et assourdissant !

Oserai-je même dire : une fleur, de peur que sitôt ne frappe à ma porte la salopette d'un livreur du Monoprix, son bouquet éteint à la main, vide de tout risque et stupidement présent sur la page où nul ne l’aurait désigné ?

A quoi bon donc cette merveille du pur poème, sinon la protection d’un son dans l’écrin de la suggestion, infime et seul écran face à la honte déjà toute bue dans le calice du signe de l'horreur de demain ?

Portrait de Stéphane Mallarmé par Manet, 1876

20:31 Publié dans Aventures post-mortem de la langue française, Des poèmes, Les Anciens Francs | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : mallarmé, crise de vers, poésie, littérature, signe, sémiologie, propagande |

samedi, 27 décembre 2014

Le seul Jour

En un mot toute la reconnaissance :

rien ! Rien que la peau mince du fruit,

Le volet qui grince,

non le vent, rien que le bruit.

Rien des choses, de nous-mêmes,

que silhouettes dans le brouillard.

Ton espoir récolte moins que tu ne sèmes :

pour tes craintes point de payeur.

Mais l'amour ?...

un songe

s'il n'est pas celui du temps pour l'éternel

et vie en Dieu et lutte avec l'ange

pour franchir la frontière du roi mortel.

Humain pourtant, ô femme et fêlure

de l'ignorance, lueur,

unique clarté dans notre nuit, figure

d'un jour pour toujours, flamme d'un seul éclair.

André Blanchard, poème paru Ultra Sens en 1975 (posthume)

ultra sens, 1975

22:46 Publié dans Des Auteurs, Des poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ultra sens, poésie, andré blanchard, littérature |

vendredi, 26 décembre 2014

Capitale

André Blanchard naquit en 1906 et mourut à en 1975. Son passage par Polytechnique n’altéra pas son goût pour la poésie, bien au contraire. Ingénieur, il survit désormais pour ses travaux sur les baroques du XVIe siècle (dont Chassignet) dans son Trésor de la poésie baroque et précieuse publiée par Seghers en 1969. Il laissa surtout une œuvre poétique éparse. Son premier poème fut publié dans la revue Méditerranée, lui-même demeura un fidèle des cahiers Points et contrepoints de Maurice Bousquet et fonda plusieurs revues poétiques, dont Correspondance et Bételgeuse.

Il vécut en cette époque intermédiaire entre la poésie versifiée attachée à la mélodie et l’ère du textuel fasciné par la structure. Attiré sans doute par ce dernier, il demeura fidèle à la première et composa son œuvre en vers encore réguliers bien que le plus souvent non rimés. Parfois, sa plume s’oriente vers la prose poétique, comme dans Capitale, un recueil dédié au Paris libéré que publia Seghers en 1945, et dont voici les dernières lignes

Tes ennemis te croyaient facile, tes amis frivole, et je te connus facile pour l’héroïsme, frivole au point de sourire à la mort, tendre et modeste fiancée du sublime. Il y avait des roses plein les tonnelles et les portiques, du soleil plein les chaussées : tes enfants, Capitale, ont aimé ces jours resplendissants, ils les ont aimés parce que la vie aime la vie et qu’ils voulaient vivre de vie, et c’est pour cet amour impollué qu’ils ont , si facilement, si frivolement, si simplement pris les armes, de pauvres armes, des armes de rien : ils les ont prises pour toi et tu leur a donné l’aide occulte de tes complicités, de toutes celles qui te lient à la Victoire. Enfin contre le barbare ennemi c’est Lutèce qui regimbe, Non ! ce n’est pas Grenelle ou Montmartre, ni Passy ni Belleville, ni Saint-Paul, ni Saint-Germain, pas même la montagne Sainte-Geneviève ni l’ardent Faubourg Saint-Antoine, c’est le petit coin de terre qu’enclot jalousement la Seine, c’est le peu d’espace compris entre la Cathédrale et le Palais, c’est le lieu sacré borné par la Beauté, la Foi et la Justice qui jette ce cri de délivrance et change les destins. L’âme éternellement soumise aux lieux qu’elle a choisis ne connaît donc point de force qui prévale entre elle et les siècles, leurs révolutions comme leurs oublis, les hommes, générations après générations n’en troublent donc point les vertus ! Ici tu naquis, tu renais ici, Capitale, et le sang de tes nouveaux fondateurs se mêle au sang des héros qui te conçurent. Ainsi survivant à la chair, l’esprit par delà les nuits desséchées renouvelle ses promesse de grandeur et de pérennité

Je vous parle d’André Blanchard parce que le hasard d’un rangement m’a fait tomber sur un dossier dans un carton acquis en salle des ventes (précieuse salle des ventes) dans lequel se trouvent, parmi quelques-uns de ses livres, quelques pages manuscrites de lui, dont certains poèmes publiés en revues, d’autres inédits. Il n’y en a pas assez pour constituer un recueil, alors je me dis que peut-être je pourrais les publier ici au fil des jours qui viennent, pour les amateurs de cette poésie en clair obscur, entre tradition retrouvée et décomposition annoncée, si caractéristique de ce que furent les années cinquante / soixante;

15:14 Publié dans Des Auteurs, Des poèmes | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : capitale, paris, littérature, poésie, seghers, andré blanchard, chassignet, libération, baroque, france |

mercredi, 22 octobre 2014

La douleur de Josef Kraszewski

Je dois à Bertrand Redonnet de m’avoir fait découvrir, outre la beauté de la forêt de Bialowieza, l’existence de Joseph Kraszewski qui, avec ses 500 volumes, se dresse en son pays comme « le patriarche de la littérature polonaise » (On le surnomma ainsi en Pologne lors du 50° anniversaire de ses débuts dans la carrière littéraire). J’ai passé une partie de la nuit à lire son Hymne à la Douleur, écrit juste après la mort de sa fille Laure, long poème d’une vingtaine de pages qui, dans cette Europe en partie déchristianisée, soumise au double diktat des marchés et de la fête, émerge vraiment du Passé tel un étranger absolu, un paria total dont la langue ne saurait plus être ni parlée ni comprise tant, par le seul fait d’exister, elle déroge désormais à la doxa officielle dont nous sommes abreuvés soir et matin et à notre insu. Vertu de la littérature ! Cette contradiction absolue, qui est, comme René Char l'affirma un jour à propos des pré-socratiques, le propre de la poésie (1), sera, peut-être, le moteur de sa résurgence. Qui sait ?

Car pour cette sensibilité entièrement romantique, la zone euro post-moderne, par la standardisation des êtres qu’elle implique et exige d'eux, ignore tout de ce double domaine, à la fois spirituel et territorial que les hommes d’alors nommaient la patrie, et dont ils faisaient, comme les Grecs le Destin, le cœur même de leur création littéraire. La zone n'est en effet qu'un concept, peuplé d’apatrides et d'inconscients. La pression qu’elle exerce sur ce que ces romantiques nommaient l’Âme est, de ce point de vue, comparable au terrorisme moscovite contre lequel ces poètes polonais luttèrent avec le goût de leur sol natal ancré en leur chair, un goût si totalement incompréhensible – sinon au même titre qu’un vase étrusque ou qu’un sonnet précieux – des énarques incultes qui nous gouvernent et des bavards faiseurs de lois contemporains, qu'on se demande même comment ces gouvernements ont pu, à la faveur de l'idéal démocratique, s'imposer à la prétendue sagesse des peuples.

Je livre ici deux passages, l'un sur la Souffrance, l'autre sur la Langueur, de ce long poème aux accents dorénavant si paradoxaux, alors que nous sommes sommés, partout et par tous, de jouir du monde tel qu'il est, sous la photo, comme il se doit, de l'Artiste.

Seule la douleur règne ici-bas en tyran

Tresse liens de chanvre et couronnes d'épines,

Promène ses dégâts, pareille à l'ouragan,

Et se plaît à son œuvre, entassant les ruines.

Écoutez les grands bois et la voix de la mer,

Vous n'y trouverez pas une note joyeuse.

Le feuillage et les flots répètent le même air

Que chante au nourrisson, sur son sein, la berceuse. '

La jeunesse sourit au gai printemps en fleur.

Mais voit poindre bientôt l'orage dans la rue.

Les regrets superflus remplacent dans le cœur

Les élans du jeune âge et sa candeur perdue.

Le désir accompli pèse au cœur dégoûté ;

Même pour le vainqueur le deuil suit la victoire,

Et l'amour, triomphant dans sa félicité.

Périt rassasié plus vite que la gloire.

Le bonheur envié n'est qu'une illusion ;

L'existence en ce monde une amère ironie.

Tout espoir est trompeur ; vaine est la passion,

Et l'ombre envahit l'homme au déclin de sa vie.

Nous allons ainsi tous, à tâtons dans la nuit,

N'ayant pour nous guider qu'une aveugle science,

Eblouis par l'éclat de l'astre au ciel qui luit.

Et nous chantons en cœur l’hymne de la souffrance.

---------------------------------------------------------------

Langueur je te salue, en te livrant mon âme !

Tu la gardes dans tes liens.

Survivant au désir qui l'excite et l'enflamme,

Lugubre écho de maux anciens.

Compagne de mes jours, de mes nuits d'insomnie,

Je t'offre mes pleurs en tribut.

Et mes cuisants soupirs, et ma peine infinie.

Salut, triste langueur, salut ! ! . . .

Je suis ton homme lige et ton vassal fidèle ;

Malgré mon sourire d'emprunt,

Je sens au fond du cœur ta blessure mortelle.

Que ne suis-je déjà défunt !

Tu me serres tremblant de ta puissante étreinte ;

Je t'ai connue encore enfant,

Et porte depuis lors l’ineffaçable empreinte

Du bras qui presse, en m'étouffant.

Hommes et choses, terre et ciel, sont tes complices.

Tu frappes au cœur l'exilé

Qui rêve à la Pologne, exposée aux supplices,

Du poids de la vie accablé. . .

Languir, c'est ressembler à la fleur qui se fane,

Au fruit mûr, rongé par un ver,

C'est avoir à sa mort, la croyance profane

Au néant après cet enfer. . .

Languir, c'est aspirer sur la terre étrangère .

A revoir patrie et foyer ;

C'est ne pouvoir prier Dieu — dans notre misère —

Qui nous a laissé foudroyer.

---------------------------------------

(1) Au centre de la poésie, un contradicteur t'attend. C'est ton souverain. Lutte loyalement contre lui (Char, A une sérénité crispée)

01:50 Publié dans Des Auteurs, Des inconnus illustres, Des poèmes | Lien permanent | Commentaires (12) | Tags : littérature, poésie, pologne, patrie, romantisme, kraszewski |

jeudi, 16 octobre 2014

Rainy day

Il pleut doucement sur la ville.

Ce vers prend une belle saveur, ce matin. Le ciel est d’encre, la lueur des réverbères isole ça et là des lieux, plutôt qu’elle n’éclaire un endroit, et ce bruissement des feuilles sous la pluie donne aux platanes l’occasion d’une parole, d'un chant rare, timide et persistant, filant sa romance au réveil.

La saveur de ce moment est qu’il passe, précisément. Et que, ne durant pas, il en renouvelle d’autres, dans la continuité en pointillé de la durée des hommes. Traces de traits fins et lumineux, ces gouttes de vie qui sont aussi des larmes de pluie,

Et d’une ariette à l’autre, la mélodieuse consistance de cette chute conjure l’oubli.

06:45 Publié dans Des poèmes | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : rimbaud, verlaine, ariette oubliée, longfellow, littérature, poésie |

jeudi, 09 octobre 2014

Le fossé

C’est un spectacle imperceptible et étonnant, de constater que le fossé se creuse encore et encore, au rythme insidieux de l’érosion, entre les pauvres, les précaires, les moyens, les normaux – et puis les très riches, les très très riches, les impunément riches, les puissants.

Les uns se taisent, ne votent plus, ne lisent plus les journaux – sauf les résultats sportifs et ceux de l’euro millions dans les PMU, et vident des verres de rouge ou de blanc, ou de bière. Ils sont comme le noyau d’un fruit dont la chair se ratatine et se rétrécit autour d’eux : le monde. Ils se rassurent auprès d’animaux, chiens ou chats, rats, serpents ou poissons parfois. Ils portent des habits négligés, ils mangent des produits sans saveur particulière, ils font des gestes grossiers en lâchant voilà, voilà et le pas pesant, ils sont souvent seuls, à la fois lourds et identiques.

Les autres ne se taisent pas. Ils votent, lisent Libé, Le Monde ou le Figaro – et puis quelques romans - de moins en moins, et des bribes d’essais, et surfent surtout, surfent sur tout. Des heures derrière les écrans. Ils sont comme la peau dorée au soleil d’un fruit jadis dodu et qui se tend – la peau – vers l’ailleurs qu’ils nomment le même, vers l’autre qu’ils nomment l’ici : le monde. Ils se blottissent entre eux dans des lieux à la mode où l’on parle plusieurs langues et où l’on ne rit que de rien. Ils habitent des quartiers intelligents, goutent, grignotent, plus qu’ils ne mangent, et font des gestes évasifs en lâchant voilà, voilà et, le pas léger, ils vont souvent accompagnés, à la fois légers et identiques.

Le fossé se creuse, donc. C’est lui, le fossé, de plus en plus visible, lui qui inquiète, effraie. Car il rogne la terre de part et d’autre sous les pas de chacun, les riches, les pauvres, les pauvres, les riches, il rogne. Et ça ne produit qu’un murmure de souris furtivement enfuie, la terre meuble qui s’émiette, se divise et s’affaisse, nul ne voit le fond certain vers lequel plongent les particules, nul ne voit, mais devine. Et surtout, nul ne sait ! Nul ne sait, à tel point que la conviction devient une denrée rare, la certitude un fossile, sur ce terrain où tous n'ont plus appris à jouer que leur survie.

21:26 Publié dans Aventures post-mortem de la langue française, Des poèmes | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature, poésie |

mardi, 23 septembre 2014

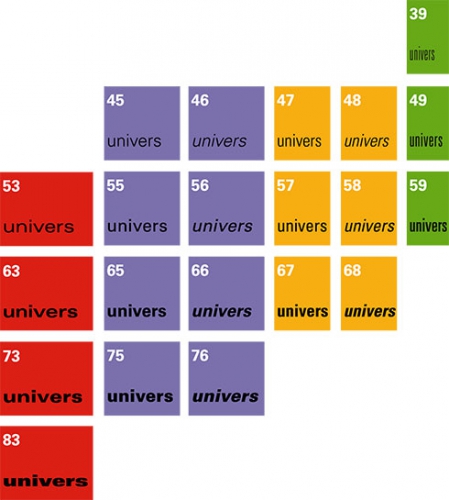

Univers

Puisqu'au fond, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, dormons tranquilles. L'univers, ils sont nombreux à l'avoir déjà ordonné à notre intention, des empereurs romains aux carolingiens, des rois fainéants aux présidents inutiles.

L'univers épouse toutes les formes et n'en conserve qu'une, celle de nos naissances respectives, puis de nos disparitions. Le monde visible ne cesse de retrouver son commencement, d'expérimenter sa propre fin, de vagissements insignifiants en derniers soupirs sans importance. Toutes les formes, les incarnations à la queue leu leu, le matelas qu'on aseptise entre deux renoncements, comme la page des manuscrits non publiés...

Les lettres, tels des individus, se meuvent au rythme indolore du clavier, jusqu'à ne former que contingence et citoyenneté. Le législateur, quel qu'il soit, sera toujours imprévoyant devant les coups du sort qui se présentent à lui, toujours sans la moindre ponctuation.

En 1957, Adrian Frutiger créa rien moins que l'Univers, et nul ne sait si cela lui coûta plus de six jours. Chaque dimanche, depuis, il se repose - à ce que j'en sais - Et il a bien raison, même si ses lettres (paradoxalement) encombrent tout autant les aéroports que les autoroutes de nos fins de semaines. Vouloir instaurer le travail du dimanche est un signe d'allégeance à Satan, et Dieu sait combien de serviteurs ce dernier compte parmi nos zélés députés.

Univers de Frutiger, le schéma commercialisé

22:11 Publié dans Des poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : adrian frutiger, univers, littérature, poésie, typographie |

mardi, 16 septembre 2014

Sur une photo de Białowieża

Cette photo du parc de Białowieża, en Pologne, a quelque chose de reposant pour moi, ce soir. Les arbres n’y sont pas dans leur élément naturel. Sous l’écorce de leur rude sagesse, aussi infinie qu’elle est végétale, ils ne s’inquiètent pas, pourtant. Ils attendent, debout, murés dans le silence des altitudes.

Quelque chose de serein s’exhale de ce vert tendre, bien qu’on y devine sans mal tout ce qu’il cache à la vue de viscéralement répugnant. La vie marécageuse a toujours effrayé l’humain. Ce dernier aime trop voir, savoir, comprendre : la fange, il ne peut s’en accommoder.

Il tremble trop, faible dans ses assises, de s’y enliser. Souvenir d’une existence fœtale vers laquelle il ne peut tendre à nouveau sans éprouver le sentiment anxiogène d’une régression sans retour, conscient que sa vie tend vers une décomposition minutieusement, diaboliquement programmée.

Mais on peut aussi voir du limpide dans ce vert, de l’espérance, nom d’un chien ! De l’aérien, presque. J’aimais étudier dans cette bibliothèque aux murs verts – de ce vert là exactement. Je m’y revois, traduisant Sénèque ou Pline - c’était dans un lycée qu’alors je jugeais très ancien, quand je viens de découvrir qu’on va bientôt, seulement, fêter le centenaire de sa construction !

Le plus véritable de notre temps nous échappe dans le silence. Et le futur est un retour : voilà ce que je vois dans la majesté toute humide de ces arbres, et que je garderai au cœur jusqu'au divertissement prochain.

21:58 Publié dans Des poèmes | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : poésie, białowieża, pologne, littérature |

jeudi, 07 août 2014

Elizabeth

Ceux qui liront à présent ces lettres ne sauront rien d’Elizabeth. Comment le pourraient-ils ? Depuis des siècles, les survivants murmurent qu’elle dort dans la forêt. On murmure qu’elle dort, mais chacun sait bien que depuis longtemps elle n’est plus là. Ni son âme, ni son esprit, ni même son corps fondu à même l’humus. Elizabeth s’est éclipsée dans l’humidité des lieux, devenue à l'évocation chuchotée même de son nom (« Elizabeth, Elizabeth… ») l’absente de tous bouquets, si méthodiquement chère à Mallarmé.

Seule demeure l’inscription, l’inscription juste pour toute demeure. Sens même de toute tombe. Les empattements des lettres qu’on prit soin de creuser dans la pierre, signes certains de la probable distinction d’Elizabeth : On ? Quelque artisan de la fin du dix-huitième - du beau travail que les ans ne purent émousser, comme si cette page tombale était sacrée aussi devant ce qu’elle-même de son vivant crut de l’Eternel, et qui emporta aussi un jour l’artisan, laissant son œuvre sans nom, comme le nom d’Elizabeth restait sans visage.

Dans cette infime portion de la forêt se lit la trace d’Elisabeth – trace seule, et nous ne pourrions dire d’elle davantage que la pierre moussue elle-même ne dit. Il nous faut quitter les lieux, où les mots de la mémoire survivent, comme irréels face au grand trouble de l’oubli. C’est ce trouble que nous emportons dans le creuset de nos poumons, comme un parfum mêlé de vérités indicibles et de mensonges répétés de soupirs en prières à travers le rut des générations.

« Il faut laisser dormir les morts », disent pompeusement ceux qui ignorent qu’ils ne dorment jamais. Ils attendent, les morts. Ils prolongent, plus exactement, notre attente et sont prolongement, quand nous ne sommes qu’attente. C’est ce que signifie au fond l’inscription de toute tombe, ce qui suinte de leurs épitaphes, leur âme. Leur âme, qui est bien le philtre conducteur de toute religion.

00:04 Publié dans Des poèmes | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature, poésie, religion, tombe, épitaphe, sépulcre |