mercredi, 25 août 2010

Les premiers châteaux de l'automne

Ici, l’automne entame à l’horizon sa chasse, à chaque soir qu’un peu plus vite la lumière brusquement laiteuse éclipse tout rivage du corps liquide au corps sableux. Là, les petits des hommes s’exalteraient encore, criards pires que des mouettes, à la consolidation de leurs châteaux de sable sur lesquels l’écume à foison finalement se déverse. De petites mains tentent un instant de protéger ces frêles acquis, frêles abris d’imaginaire, mais à quoi bon ? On rentre, s’impatientent les parents, du ton sec de l’hiver, et du pas qui va.

En ce début d’automne, la vague n’est plus la même. Pressent-elle que ces précaires constructions figureront parmi les derniers remparts que la saison touristique tendra à sa routinière marée ? Pourquoi hésite-t-elle une brève seconde à les abattre ? C’est bien là que l’été s’achève, dans ces ultimes éboulements gracieux et lents, et, sur le sable lourd, à la lisière de ces multiples traces de pas dissociés jusqu’à la route goudronnée, où se profilent l’hôtel, les commerces, le casino et, un peu derrière, les péages d’autoroute.

12:56 | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature, poésie, automne, sète |

jeudi, 20 mai 2010

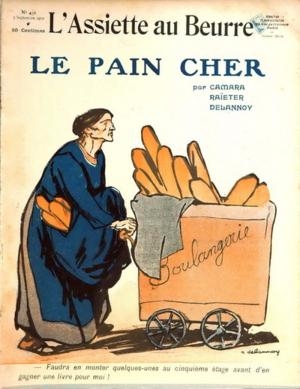

Le pain cher

C’est grâce au théâtre, et à une leçon d’articulation, il y a lurette de ça, que j’ai découvert Gaston Couté. Du patois versifié, dans lequel chaque phonème compte, en effet. Des mots pour macher du Réel. C’était dans les années quatre vingts. Chez un bouquiniste, je trouvai les 4 volumes édités par le Vent du ch’min. Ils sont toujours là, avec en couverture, leurs dessins de H.G. Ibels. Et toujours ce même impact, lorsque je cède à ce chant. Le Pain Cher, ci-dessous, est, lui, écrit en français. Rare chez ce poète beauceron.

Tout le fumier des scandales,

Tel celui dont nous voyons

Les ordures qui s'étalent,

N'engraisse pas les sillons ;

Et cette baugée intense

Que viennent d'accumuler

Les porcs de la Préfectance

Ne fait pas pousser le blé !

La moisson sera mauvaise...

L'épi rare et languissant

A mûri mal à son aise

Dessous un soleil absent.

Et - conséquence fatale

De ce lamentable été -

Le pain, dans la capitale,

Va, sans doute, être augmenté ?

Oui, le pain dont l'âme entière

Est toute pleine d'amour,

Le pain blanc de la prière,

Notre pain de chaque jour !

Le pain vaudra cher la livre

Cet hiver, annonce-t-on :

On aura du mal à vivre

Avec ce sacré brichton (1).

Dans bien des pauvres ménages

La femme ira (faut manger ! )

Mettre les meubles en gage

Pour payer le boulanger.

Les mêmes, dans la cuisine,

A la place du buffet,

Danseront la capucine

A l'heure où l'on doit bouffer.

Mais un jour, le philanthrope

De la Tour Pointue (2) aura

L'heur de piquer sa syncope

Devant un tel embarras :

Il enverra vers le père,

Gréviste ou manifestant,

Tous les flics de son repaire

Pour l'assister à l'instant...

Sur le pauvre, en large averse,

Des pains tomberont alors

Plus lourds que ceux du commerce

Et qui tiennent mieux au corps !

(Gaston Couté)

21:29 Publié dans Des poèmes | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : poèmes, poésie, littérature, gaston couté |

mercredi, 12 mai 2010

L'imprimatur des bêtes sauvages

L’errant au poil fauve s’approche, se détourne, reparaît. Son menton interroge, ses flancs hésitent. Il associe sauvagerie et mendicité. Je songe à ces demi-poètes devenus hommes de lettres en quête de succès.

Il cache ce qu’on lui jette et revient, il refait surface à l’improviste, au détour d’un talus. Il chasse le cadeau… Il me prendra jusque dans la main un os assez gros. Tel propriétaire voisin le photographie puis se fait photographier avec lui.

Malgré sa discrétion, une implicite puis soudaine légèreté d’ombre qui lui permet d’apparaître puis de disparaître rapidement (sans du tout courir) nous manifestant sa lourde et superbe queue d’hiver, je ne vois plus sa beauté.

Elle me saisit tellement quand je surprends les bêtes sauvages – biches, cerfs, chamois ici même, qui traversent avec un tel incognito les pentes, s’effacent toujours. Elles ont un abîme dans les yeux dès qu’elles nous aperçoivent et se sauvent.

Se sauvent, oui. Qu’est-ce qu’elles emportent ? Un autre monde et la beauté introuvable dont elles nous ont laissé l’impression par cette allure où s’est profilée la peur… et une si inviolable différence.

Dès qu’elles s’apprivoisent, c’est fini. Il leur manque le grand frisson du paradis antérieur. Où on ne mourait pas car on ne savait pas qu’on mourrait... Nous, c’est cette connaissance que nous leur apportons. On a perdu le miracle de vivre, d’être toujours dans l’éternel. Et ainsi la beauté, comme l’amour, est liée à la mort. Et tout est lié à la mort nous masquant quelque chose qui a eu lieu avant elle.

Ecrire, c’est retrouver l’imprimatur des bêtes sauvages

Maurice Chappaz, « 22 août » (extrait) La Pipe qui prie et fume, 2008

06:18 Publié dans Des poèmes | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : poésie, littérature, maurice chappaz |

lundi, 26 avril 2010

L'Ancêtre-laboureur

Passé la journée dans le Haut-Jura. Vu quelques champs de colza, de nombreux prés couverts de pissenlits, quelques vaches, des forêts, des chemins de terre, une ou deux cascades. Traversé des villages, vides. Vieilles pierres, des bâtisses, des églises, des murets, des fontaines. Revu tout cela après une semaine durant laquelle je suis resté chez moi, claquemuré presque.

Ressenti brièvement l’Ancêtre-laboureur.

Ce texte est une republication :

______________________________________________

Ses ancêtres, de quelque côté qu’il se tournât, avaient poussé la charrue.

Etrange, cette envie, qui leur avait fait quitter leur sillon. Je me demande à présent : était-ce l'envie de nous ?

Une lueur au loin : c'était la ville. Là-bas, des sourires carnivores et du papier-monnaie. Sourires quand même, s’étaient-ils dit. Et, bien que les pantalons de velours leur usassent l'intérieur des cuisses, ils s’étaient mis en route des sentiers jusqu'aux ateliers. Souci de prospérité ? Envie de foutre le destin par-dessus-bord ? Suivisme ? Envie de dire collectivement son mot dans l'Histoire : le peuple et ses légendes… Besoin de bouffer.

Nous nous retrouvâmes au cours de l'épisode suivant, tous entassés à plusieurs générations dans des lieux exigus au fond d'arrière-cours assez malodorantes, il faut bien le reconnaître, mais poussés au sens propre hors de nous-mêmes par une force tenace qui ne voulut plus voir dans le troupeau que des individus, force cérémoniale qui devint tant bien que mal une tradition démocratique. C'est alors que nous avons peu à peu abandonné les récits de nos ancêtres pour le discours des orateurs urbains. Alors que le passé, jusqu'alors simple, devint composé.

Certains carreaux de la cuisine étaient branlants et nous n'avions pas de chauffe-eau pour se laver. Quand les filles se dénudaient, il fallait faire le pied de grue à la porte. Mais le progrès filait sa route, et nous la sienne. Nous avons appris à lire dans les journaux. La liberté guidant le peuple. (1)

A force de se tourner vers l'avenir, nous avons oublié le passé, le plus simple comme le plus compliqué. Des brocanteurs ont vidé de nos greniers les épaves que les ancêtres y avaient laissées, pour les vendre fort cher à des collectionneurs de passage. Il fallait voir comme le plus quelconque de nos moulins à café avait l'air de les enchanter. Les imbéciles ! Adieu, les mouchoirs en dentelles brodées aux initiales d'antan qui sentaient les herbes de Provence et les doigts de nos grand mères. De vote en vote, nos mouchoirs usagés, à présent, nous les jetons.

Puis nous avons vendu les planchers de nos greniers et les culs de nos armoires à tant le mètre carré. De ponts en ponts, nous sommes parvenus enfin à la capitale. La capitale, pour nos esprits étroits, c'était presque l'Amérique ! Sur ses affiches électorales, un président de la République - je ne sais plus lequel, il y en a tellement eu - et puis c'est si commun, un président de la République ! - souriait à pleines dents.

Quand nous songions à l'ancêtre laboureur, nous pouvions nous imaginer sans frémir de ridicule que nous étions devenus des êtres civilisés. Qu'il pourrait être fier de nous, le gueux qui chiquait.

Un jour pourtant, tandis que nous vieillissions, il revint hanter nos traits peu à peu. Je ne sais quel fut le premier d'entre nous dont il se saisit.

Sous le galurin posé de guingois, la ressemblance avec sa photo écornée et jaunie - encore que nul parmi nous n'était encore capable de dire si c'était bien lui qui figurait dessus, ou bien un petit-fils ou un voisin, qu'importe en la maison commune - la ressemblance était si frappante qu'on en restait tous au perron comme saisis, hésitants à l'inviter à prendre place au repas de famille, devant une assiette de surgelés.

A quelques mètres sous le carreau, là, sous nos pieds, c'était encore la terre, son domaine, son sillon. La terre, qu'il pointait du doigt. Deux ou trois siècles étaient passés, guère plus. Suffisamment pour balayer tous nos savoirs et de vent établir nos domaines. Son regard était, malgré cela, et malgré la grande fatigue, et toute sa vieillesse, demeuré confiant et droit. Nous n'eûmes plus, dès lors, qu'à attendre (attendre, nous avions perdu, entre autres, cette habitude...) qu'il ouvrît la bouche, nous demandant plein d'effroi en quel patois il articulerait son premier mot, de quel geste il accompagnerait sa première sentence

_______________________________________________________________________________

(1) Tiens, je signale au passage, même si ça n'a rien à voir (mais quel hasard !), qu'aujourd'hui lundi, c'est l'anniversaire de la naissance d’Eugène Delacroix .

___________________________________________________________________________________________________________

Il n'est donc pas totalement incongru de placer en vis à vis ces deux photos, celle de l'Ancêtre-Laboureur, et la reproduction du maître tableau d'Eugène, romantique bâtard du rusé Talleyrand. Cliquer sur le nom d'Eugène là au-dessus pour une (re)lecture du billet de cent...

00:00 Publié dans Des poèmes | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature, poème, poésie, labour, laboureur, ancêtres |

mercredi, 14 avril 2010

L'échouement

C’est un monde sans suite, sans fondement

Un monde où chacun, dès qu’il le peut, prend le fauteuil de l’autre

Un monde dur, et sans reconnaissance,

Un monde où la compétition s’est emparée des mains, des pieds, de chaque organe

Chacun au final pour y survivre

N’a que son cri

Voilà qui promet de jolis concerts, le printemps revenu,

Et de furieuses débauches

Parmi les dépecés.

Pas d’inquiétude pour autant : le pouvoir central a déjà prévu les podiums et les stades

Et vend à chacun des billets d’entrée au prix le plus fort.

C’est un monde qu’on aimerait voir changer.

Mais le pourra-t-il ? Le saura-t-il ?

Tandis que les plus malins s’enrichissent

C’est précisément ceux-là même qui prétendent aux plus grands changements

Qui ont durci sa nature et arrangé l’imposture centrale.

09:49 Publié dans Des poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, poésie, photographie, sylvain lagarde |

dimanche, 28 mars 2010

Parmi ces nouveaux hommes

C’est bizarre, il dit, ce jour où l’on a surpris pour la première fois son année de naissance gravée sur le marbre d’une tombe, il y a déjà longtemps de ça. Et puis ces autres fois encore, jusqu’à ce qu’on ait commencé à s’habituer à la rencontrer à l’autre bout du tiret, parmi les allées mal fleuries, cette date-là, la seule qui ne bouge pas. Et chaque an qu’on tournait une page du calendrier, on commença à se dire « encore une de gagnée ».

Cette sensation qu’on rencontra un beau matin, que les rues étaient peut-être à présent davantage peuplées de plus jeunes que de plus vieux que soi, et ce sentiment qui s’ensuivit, qu’on n’avait pas vu la vie couler, à cause de cette habitude à la con d’avoir finalement toujours été « le jeune » de quelqu’un, le plus jeune de quelqu’un qui sans crier gare, comme les autres, avait filé, désormais. Ce peu de regret, parmi ces nouveaux hommes.

Bizarre cette insensibilité à ce qui tranchait vif jadis, cette indifférence désormais indolore aux cris, aux événements, aux accidents qui naguère émouvaient. Cette envie presque d’en rire, comme pour rajeunir sa gorge, chien s’ébrouant à part du nombre. Cette horreur de leur routine, de leur politique. Et cet instant présent, leur cher instant, qu’ils tentent encore avec acharnement de promouvoir, tu as la conviction de plus en plus établie qu’il est factice et révolu pour sa plus grande part , et que c’est bien ainsi, qu’ainsi commence loin d'eux la meilleure part de ta sagesse.

21:16 Publié dans Des nuits et des jours... | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : littérature, écriture, poésie |

lundi, 22 mars 2010

Au platane

A en croire Favre d’Eglantine et son calendrier révolutionnaire, aujourd’hui, deuxième jour du mois de la régénération (germinal) serait la journée du platane. Quand j’étais gosse, saisi comme tout le monde par de puerils protocoles, je me plaisais à desquamer les ocelles de son tronc, en tirant sur les bouts d’écorce à ma portée. Un claquement sec. Puis, je humais l’odeur imprégnée sur mes doigts par cette matière brune, tel le tabac interdit. C’était mon jeu des rues, comme celui des plages était de laisser traces de mes pas sur le sable, celui des rivières de faire des ricochets d’un bord à l’autre, avec le caillou le plus plat.

A en croire Favre d’Eglantine et son calendrier révolutionnaire, aujourd’hui, deuxième jour du mois de la régénération (germinal) serait la journée du platane. Quand j’étais gosse, saisi comme tout le monde par de puerils protocoles, je me plaisais à desquamer les ocelles de son tronc, en tirant sur les bouts d’écorce à ma portée. Un claquement sec. Puis, je humais l’odeur imprégnée sur mes doigts par cette matière brune, tel le tabac interdit. C’était mon jeu des rues, comme celui des plages était de laisser traces de mes pas sur le sable, celui des rivières de faire des ricochets d’un bord à l’autre, avec le caillou le plus plat.

Ou bien de faire claquer l'un contre l'autre les galets descellés du rivage, encore humides et parfois boueux.

Impossible d’évoquer le platane sans un mot de ces cohortes de lui, qui bordent nationales et départementales. Le platane, indissociable vigile que balayaient nos phares nocturnes des virées sur les routes, puissante et fidèle sentinelle. Celui de la RN5 autour du tronc duquel vint s’encastrer la voiture qui conduisait Camus, un lundi 4 janvier, à 13h 55 : jeux d’enfants, tragédie. Et puis aussi ceux de Saint-Rémy, centenaires et noueux, que peignit Van Gogh. Tableaux. On dit qu’Hippocrate y donnait ses consultations à Cos, et que de son bois, Ulysse avait fait le cheval de Troie. On dit. On dit…. J’aime surtout le silence familier des grands platanes citadins, qui bordent les boulevards et ferment les impasses. Leur silence, qui n’est pas le moindre de leur Charmes.

05:14 Publié dans Des poèmes | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : poésie, littérature, favre d'églantine, paul valéry, albert camus, platane |

lundi, 01 mars 2010

Rhumatisme articulaire

« C'était à peine français; l'auteur parlait nègre, procédait par un langage de télégramme, abusait des suppressions de verbes, affectait une gouaillerie, se livrait à des quolibets de commis-voyageur insupportable, puis tout à coup, dans ce fouillis, se tortillaient des concetti falots, des minauderies interlopes, et soudain jaillissait un cri de douleur aiguë, comme une corde de violoncelle qui se brise. Avec cela, dans ce style rocailleux, sec, décharné à plaisir, hérissé de vocables inusités, de néologismes inattendus, fulguraient des trouvailles d'expression, des vers nomades amputés de leur rime, superbes; enfin, en sus de ses Poèmes parisiens où Des Esseintes relevait cette profonde définition de la femme :

Éternel féminin de l'éternel jocrisse,

Tristan Corbière avait, en un style d'une concision presque puissante, célébré la mer de Bretagne, les sérails marins, le pardon de Sainte-Anne, et il s'était même élevé jusqu'à l'éloquence de la haine, dans l'insulte dont il abreuvait, à propos du camp de Conlie, les individus qu'il désignait sous le nom de forains du Quatre-septembre».

Il est, ce passage d’A Rebours consacré aux gouts littéraires de Des Esseintes, particulièrement incongru, particulièrement juste, et particulièrement d’actualité : Particulièrement incongru parce que les exemples de personnages de fiction énonçant ainsi des goûts ou des jugements sur des écrivains réels et, surtout, en partie contemporains, ne sont pas si nombreux que ça. Le chapitre XIV d’A rebours se veut ainsi tout à la fois : un passage de fiction, une chronique, un manifeste littéraire. S’il s’agit pour le héros du roman, d’échapper, par une relecture purificatrice des œuvres, « aux idées utilitaires » et à toute « l’ignominie mercantile » du siècle, il s’agit pour Huysmans, « le disciple de Médan », comme l’avait ironiquement surnommé Bloy, de se démarquer définitivement de son passé naturaliste et de la griffe de Zola. On comprendra que celui qui passa une vingtaine de Rougon-Macquart à tenter de pérenniser une poétique en explorant de la cave au grenier la société de son temps ait eu quelque désagrément à trouver ceci sous la plume de Huysmans : « Lorsque l’époque où un homme de talent est obligé de vivre est plate et bête, l’artiste est, à son insu même, hanté par la nostalgie d’un autre siècle »

Particulièrement juste parce que les termes choisis disent bien ce qui fonde le style de Corbière, en effet, et qui, en ce temps-là avait bien tout pour paraître moderne. Gouaillerie, langage de télégramme, minauderies interlopes, néologismes, vers nomades : avec ces quelques « béquilles », on explique correctement, dans n’importe quel concours de recrutement de profs, n’importe quel poème de Corbière, en effet, du fameux Crapaud ou du non moins fameux Laisser-courre à n’importe lequel de ces Gens de mer plus secrets et tout humides des marées.

Mais ce jugement est in fine d’abord particulièrement d’actualité, puisque c’est un 1er mars que mourut Tristan Corbière (1845-1875), à dix heures du soir, dans sa trentième année, de ce rhumatisme articulaire qui, depuis l’âge de quatorze ans, le fit sans vrai répit, toujours, atrocement souffrir.

19:59 Publié dans Des poèmes | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : tristan corbière, rhumatisme articulaire, huysmans, à rebours, littérature, poésie |

dimanche, 28 février 2010

La répétition chez Péguy

La répétition chez Péguy n’est pas une figure de style, au sens où il ne cherche pas à produire un effet. Elle est plutôt comme un essai, de nature artisanale. J’essaie un mot, puis un autre, que je place dans le même contexte. Répétition, variation. Confrontation à un art poétique. Voici le premier vers de quatre strophes successives de la Présentation de la Beauce.

« Nous sommes nés pour vous au bord de ce plateau (…)

Nous sommes nés au bord de ce vaste plateau (…)

Nous sommes nés au bord de votre plate Beauce (…)

Nous sommes nés au bord de votre Beauce plate (…) »

Le segment « nous sommes nés » n’est pas répété. Il n’est que l’introduction nécessaire à divers essais. L’adresse à la Vierge (« pour vous ») du premier vers disparaît dans les autres, au fur et à mesure que s’impose une image qui peine à entrer dans l’alexandrin : « ce plateau » qui, tout en même temps, serait « vaste » et se nommerait « Beauce ». Et qui, bien sûr, demeurerait « vôtre ». Et de surcroît serait plat. Il y a dans, cette répétition comme le rêve d’un alexandrin qui pourrait tout contenir :

« Nous sommes nés pour vous au bord de ce vaste plateau qui est votre plate Beauce »

Mais tout contenir en douze syllabes n’est pas possible, et peut-être même que ce ne serait pas souhaitable, peut-être enfin que ce ne serait pas beau. Alors Péguy recoud, rabote, répète. Et là, commence sa poésie à lui, qui nait d’un long labour (labeur) de la pensée et démontre ainsi, et marchant au pas de poésie, l’insuffisance problématique du pas de prose.

« Si les longueurs, les digressions étaient toujours un défaut, l’œuvre entière serait le produit de ce défaut, elle a passé par cette fente comme un grand vent sous une porte », écrit François Porché en avril 1941, dans son introduction aux Œuvres poétiques dans la Pléiade.

On mesure à quel point les théories de la communication appliquées à la littérature ont profondément blessé la poésie. Il n’y a pas, en poésie, d’émetteur, de récepteur, de code ni de simplicité du message. La poésie est justement ce qui permet d’échapper à ces fonctionnements rudimentaires. « Prose et poésie se servent des mêmes mots, de la même syntaxe, des mêmes formes et des mêmes sons ou timbres, mais autrement coordonnés et autrement excités. », disait Paul Valéry dans un long article nommé Poésie et Pensée Abstraite. Il ne pensait certes pas à Péguy en écrivant cela, mais sans doute à Mallarmé, cet autre poète, contemporain et pas si éloigné.

Comme elle s’appliquerait volontiers à cet essai sur la lenteur du langage et la pesanteur de chaque mot qu’est cette œuvre de Charles Péguy, inspirée au sens le plus strict du terme, et comme extraite de l'insuffisance du langage.

00:40 Publié dans Des poèmes | Lien permanent | Commentaires (19) | Tags : charles péguy, poèmes, poésie, littérature |