jeudi, 05 septembre 2013

Le loriot de septembre

« Et la couleur est seule

A chanter ses chansons.

Apaisement. Silence »,

écrit Richepin dans le poème qu’il consacre à Septembre (l’écouter PAR ICI). C’est peu dire que les politiciens ne prennent jamais les poètes au sérieux, ni ne les écoutent autrement, que dans le cadre d’une religiosité feinte. Pourtant ils tiennent à ce que les enfants apprennent leurs poésies à l’école, comme ils font du macramé ou de la morale laïque. Dans l’Antiquité, la poésie et la guerre pouvaient marcher de pair, voyez Homère et Virgile.

Mais la guerre technologique a brisé ce lien essentiel : le lyrisme des politiciens n'est qu'une obscénité linguistique, une sorte d'usurpation, car à présent, ni la guerre ni la poésie ne fondent plus la cité. Parce que la guerre n'est plus un combat de corps à corps où pourrait s'immiscer quelque loyauté, mais un jeu cynique et politicien avec la vie d'autrui et les caprices de l'opinion. Relisons ces trois vers de René Char, poète et guerrier à sa façon, qui écrivit le 3 septembre (décidément) 1939 ce poème, le loriot. On ne peut mieux dire l’incompatibilité moderne entre guerre et poésie :

« Le loriot entra dans la capitale de l’aube

L’épée de son chant ferma le lit triste

Tout à jamais prit fin. »

Alors pourquoi nous parle-t-on de lyrisme à propos du discours des va-t-en guerre ? Béraud l'a aussi dénoncé, ce lyrisme de faussaires, en rappelant dès son retour du front, des armes chimiques, justement : la guerre n'est pas un sujet de littérature. Me demande ce qu'il penserait de tous ces députés, des absents comme des présents, jouant à donner des avis sérieux sur une réalité que ni eux ni moi ne saurions imaginer dans nos existences molles et avachies. Je me demande ce que c'est que de vivre à Damas aujourd'hui, d'entendre ces menaces de lointains pingouins entretenus, jouant avec une force qui n'est pas loyale, qui n'est pas leur, de ressentir dans toute sa fibre la précarité de soi, de sa maison, de ceux qu'on aime. A cette pensée, je me sens comme un gadget inutile, et je considère tous ces faux puissants que l'Occident et sa technologie ont inventé, comme des êtres sans chair ni substance, même pas des usurpateurs, du vide, du vent. Et vraiment, il me prend le mal de Dieu.

05:04 Publié dans Des poèmes | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : septembre, poésie, rené char, jean richepin, littérature |

dimanche, 01 septembre 2013

Septembre, leur fiction

L’aube de ce matin annonce celle de septembre, magnifique, quand tout se tait

Dans la fraîcheur alpine de l’automne en train de tourner sur les toits

Le sens des jours. Les abus de l’été vont cessant

Il faut garder au cœur cet instant pour avancer plus loin sauf

Dans la reprise des hommes qui aspirent à l’événement

Le séisme des crises et le bruit des bottes hantent à l’horizon

Leur fiction

Comme si pour se hisser au plus haut degré de leur histoire

Les petits gouvernants étaient à jamais nostalgiques de notre mort

Dans l’amas déliquescent de sociétés de peuples et d’événements

Mais leur histoire n’est pas celle de ce matin dont la chair frémit vers le recommencement

Qui mènera les racines des arbres et le museau humant des bêtes par le prochain hiver

Et à qui seul je donne le nom et reconnais le pouvoir de permanence.

07:10 Publié dans Des poèmes | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : septembre, poème, littérature, lyon |

lundi, 08 juillet 2013

Le coureur perdu

A la lucidité de Thibaut Pinot

Le podium n’était pas son rêve. Le podium n’en était qu’un des éléments les plus tangibles. Et pas davantage les micros tendus des journalistes. Ni les files de spectateurs braillant le long des routes. Tout cela ne tenait que de l’apparent. Sur le Tour comme ailleurs, on passe son temps à chercher de quelle sienne réalité l’apparent s’est fait la brume.

On lui avait parlé très tôt du mythe : Le podium devenu triomphe. Les micros devenus gloire. Les longues échappées de solitaire, chevalier devenu son propre cheval. Le pays tout entier au bout des pédales, et les plaines, les forêts, les pavés, les cols, les églises. Quelque chose du Graal encore vivant dans ce cycle de fer. Rouler dans une histoire.

Il y avait aussi les grands devanciers, les pionniers. Pas de légendes sans quelques noms propres, grappillés au Parnasse des Grimpeurs. Des noms et des surnoms : l’indomptable. Le cannibale. Le pirate. Tout ça justifia ses premiers efforts, dans – c’est ainsi qu’on le répète niaisement devant la caméra – son « rêve de môme ». Vivre le plus longtemps possible dans ses tout premiers albums de bandes dessinées, quand la ligne est bien claire et la route droite, chacun à sa place, le monde et le peloton enchantés.

Mais alors, quel était son rêve ?

Satisfaire quelqu’un qui vous sourit, comme quand on est petit et qu’on court vers lui. Gagner sa reconnaissance. Conquérir son amour. Mais ce quelqu’un, qu’il est difficile à rencontrer à présent dans la foule des passants qui, déjà, arpente son existence ! A moins que ce ne soit soi-même, à bâtir ? Ne pas trop se poser de questions sur la selle. Pas le lieu ni l’heure. Les questions sont des portes ouvertes sur le rêve. Et dans le rêve, on a beau être invincible, on ne gagne jamais. C’est dans le Réel qu’il faut placer ses efforts. Là qu’il faut pédaler. Discours d’entraîneur. Sensations physiques.

Surtout, il y a la France. Nul n’est prophète en son pays, songes-y. A l’heure de la mondialisation frénétique et du règne de l’Autre marchand, il est plus facile de gagner le Tour quand on vient d’ailleurs, et que le lieu n’est qu’un stade comme un autre, qu’on ne s’embarrasse pas de lui ni de soi en lui.

Il les a donc accomplis, ses efforts. On ne pourra, ça au moins, jamais le lui retirer. Il a même joui de les faire. Il est passé si souvent par lui-même qu’il s’est dépassé. Et dans la rage, il s’est arraché. C’est même devenu un plaisir, une raison, un but, un moteur. Un métier ? Des mois, des ans que ça l’agrippe. Gagner.

La compétition entre en soi, peu à peu. Se forge. Il faut avoir aimé la victoire de quelqu’un et subi en vaincu humilié sa propre défaite, ou celle de ceux qu’on aime. Après, ça pousse tel un sortilège. C’est banal et douloureux, un sortilège. Tu t’alignes au clan, tu t’intègres, tu te fonds, jusqu’à tous les surpasser. Ils ont gagné, tu as les ailes qu’ils ont voulues. Mais tu les as vaincus, tu voles au-dessus d’eux.

Par bonheur, il y a l’équipe, qui laisse à penser que la loi de la compétition n’est pas non plus souveraine. Le cyclisme est un sport collectif, te l’a-t-on assez rabâché ! Pourtant tu te sens tout seul sur la ligne. Si seul ! Quand tu grimpes et qu’il faut redescendre.

La compétition, finalement, oui, pourquoi pas. Même si tu n’aimes pas les compétiteurs, tu accepteras d’en devenir un. Tu trouveras bien le moyen de faire comme si c’était une solution, et pas une fin en soi. Tu tenteras d’obéir à sa règle, veillant à ne pas te briser. Tu réaliseras ton rêve sans le fracasser, comme un moteur ardent. Il va falloir t’aimer dans cette nouvelle peau. Tu essayes. Eux, ils disent que tu grandis. Tu progresses. Graine de champion. Un espoir, qu’ils t’appellent. Tu te méfies de leurs mots. Des clichés, leurs mots. Des clichés qu’ils se repassent. Le monde des people t’effraie et te fascine. Ecraser les autres, après tout, ce n’est qu’un jeu. Demain c’est toi qu’ils écraseront. Leur loi. C’est toi ou eux, n’est-ce pas ? Mais quand enfin tu auras gagné, tes ailes intérieures auront fondu. Eux, ils auront vaincu.

Dans la chaleur qui fige tout, la nervosité qui t’ébranle, leur monde t’apparaît : ton rêve ? Leur rêve… Tout reste encore à surpasser. Les vrais cols sont à l’intérieur, il faudrait pédaler les yeux fermés, oui, ne plus voir. Ne plus les voir.

Car derrière ces meutes massées sur la route, il y a la bêtise humaine. Le grand show qui avala des millions de figurants et même les plus Grands. Même les plus grands s’y sont brûlés. Ils ne furent jamais des dieux, on t’a menti, petit. Que des gladiateurs. Des imbéciles.

Derrière ces micros tendus, il y a le vide. C’est bouleversant, ce vide, bien plus que celui des falaises. Tu voudrais le remplir de tes mots, mais le vertige te gagne devant ces journalistes qui ne font que leur boulot en tendant leurs micros. Ils suent. Eux-aussi, des crédits par-dessus la tête. Leur ligne, c’est le scoop. Eux, tu ne les as jamais cherchés. Ils sont là, pourtant. Des falsificateurs. Des imbéciles.

Il y a ce président de la République à lunettes venu parader, gras, infatué de lui-même, comme les autres refait du cheveu et des dents, faux de la tête aux pieds. Il parle de Tour propre, ah ! ah ! Son sourire, une grimace. Vanité, ses paroles. Un politique qui veut baiser l’Histoire. L’Histoire le baisera comme les autres. C'est le plaisir des peuples de les regarder tomber, un à un. Un imposteur. Un imbécile.

Et puis l’argent, surtout. Celui que tu fais gagner à ceux qui te mentent, Ils parlent de te faire gagner des étapes, il ne s’agit que de leur faire gagner des millions. Des millions, en veux-tu ?

L’argent, bien sûr. Les sponsors sont les pires. Eux, les puissants. C’est ton sang qu’ils doperont. Ton propre sang vaut-il ce jeu ? La question que tu n’oses poser à personne. Surtout pas à toi-même. Loyauté en allée. Tu es minuscule dans leur jeu.

Ah, s’ils pouvaient voir, ton mépris, dans ta tête !

Mais voilà que ton mépris te casse. Et toi, qui es-tu ?

Tu perds à présent quelques secondes. Décroché, comme ils disent. Et si tu décrochais, pour de bon ? Pour voir ? Tu as encore tant de choses à comprendre. Les jambes sont encore là, certes. Mais la tête, diras-tu, n’y était plus. Tes coéquipiers ont passé le col sans t’attendre. La voiture de ton entraîneur aussi. Ce qui devait te sourire ne te sourit plus. Le doute te brûle : ce qu’il faudrait, c’est gagner dans le monde dont ils t’ont fait rêver, pas dans celui-ci, qui pue.

Oui, mais…

C’est bien là tout le sens de l’épreuve. Tu t’éprouves. Tu penses alors qu’il ne faudrait pas penser. Tu dévales à plus de 80 kms heures les pentes du col. Mais les trajectoires fusent, les réelles et les irréelles. Quand tu franchis la ligne, il est trop tard. Tu diras que ta déception est immense. Tu aimerais avoir le temps de comprendre toute la force, la vivacité, la nature de ce que tu as entrevu : comme si l’apparent n’était fait que d’illusoire. Il en faut peu pour devenir un coureur perdu.

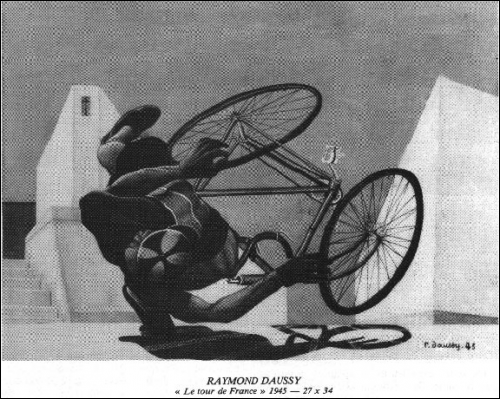

Daussy - Le Tour de France, 1945

09:14 Publié dans Des nouvelles et des romans | Lien permanent | Commentaires (34) | Tags : tour de france, france, cyclisme, thibaut pinot, compétition, littérature, raymond daussy |

samedi, 06 juillet 2013

Le cadavre pensif (2)

Ce qui étonne le plus dans le cadavre, c’est son silence. Car le siècle a foi dans la parole. C’est cette même foi, que le XXème égarera dans la propagande et la technicité, qui caractérise ce temps que Bénichou a si bien appelé celui des prophètes. De la parole, en effet, doit naître l’avenir A la question de la survie de l’esprit, par exemple, Hugo répond par l’affirmative dans le célèbre alexandrin de Suite dans lequel il postule la toute puissance du mot sur la lumière et sur le monde sensible.

« Mon nom est Fiat Lux, et je suis ton aîné ».

Qu’un homme aussi « éclairé » qu’Hugo ait pu donner crédit aux théories spirites interroge aujourd’hui ; d’autant plus qu’il ne fut pas le seul.

C’est que la doctrine de Kardec offre plusieurs intérêts pour qui souhaite s’affranchir du catholicisme sans quitter le domaine de la croyance :

- en donnant la parole aux défunts, le spiritisme invente un lien idéalisé entre morts et survivants. Il place la parole et la communication au cœur de son dispositif, cédant en cela à l’engouement de tout le romantisme pour elles.

- d’autre part, il transpose dans un univers spirituel où les esprits se meuvent d’eux-mêmes et sans l’intercession d’un Sauveur, le concept moderne et bourgeois du progrès social. Dans son best-seller, Le livre des Esprits, Allan Kardec fait répondre à un esprit interrogé (question 766 : « la vie sociale est-elle dans la nature ») :

« Certainement. Dieu a fait l’homme pour vivre en société. Dieu n’a pas donné inutilement à l’homme la parole et toutes les autres facultés nécessaires à la vie en relation ».

Le manifeste spirite affirme par ailleurs de nombreux principes révolutionnaires (la liberté de penser, l’égalité devant Dieu, la fraternité entre tous) comme des droits inaliénables accordés directement par Dieu à chacun. (1) Il n’a pu se concevoir que sur la base d’une vaste idée de l’humanité en mouvement, en progrès, au sein de laquelle vivants et morts communiquent leurs savoirs solidaires : « Nul homme n’a des facultés complètes. Par l’union sociale, ils se complètent les uns par les autres pour assurer leur bien-être et progresser ». Sans doute est-ce ce qui explique que le spiritisme ait pu être pratiqué avec une stupéfiante naïveté par des individus issus de tous les milieux, et souvent par des hommes de lettres et des artistes. En 1862, Kardec, qui est lyonnais, recense quelques 30 000 spirites dans sa ville natale, dont l’essentiel se trouve dans une population canut par ailleurs très férue d’humanisme sociale.

Ce qui intéresse dans ce phénomène, c’est là encore ce mélange de négation et d’exaltation de la mort qu’il manifeste de façon aussi intempestive que théâtrale. Les esprits des morts « incorporent » les médiums et parlent aux vivants ; devant le cadavre, les spéculations les plus folles semblent permises, comme celle de parler en son nom.

Car « Le vaste et profond silence » de la mort, dont Hugo se fait au temps des Contemplations le chantre, est en réalité peuplé de paroles :

« Mais d’où je suis, on peut parler aux morts

Ah, votre cercueil s’ouvre - Où donc es-tu ? – Dehors,

Comme vous. – Es-tu mort ? Presque. J’habite l’ombre. » (2)

« Le souvenir de la vie reçue dans le néant et donnée dans la mort en appelle à l’espérance folle en une Parole Absolue parfaitement identique à son effet, la vie, note D.Vasse (3), et au regard de laquelle la mort ne se donne plus à lire comme un échec, mais comme le lieu de son surgissement éternel, ce dont témoigne, dans l’espace et le temps la vie de chaque homme »

La foi en cette parole quasiment performative devient une arme pour affronter les duretés de l’existence. Dans le chapitre « Le Roi des morts » de la Sorcière, Michelet regrette qu’on ait « tiré la fête des morts du printemps, où l’antiquité la plaçait, pour la mettre en novembre ». Il imagine ensuite cette prosopopée, faite de « je ne sais quelles faibles voix qui montent du cœur » :

« -Bonjour ami. C’est nous. Tu vis donc. Tu travailles comme toujours. Tant mieux ! Tu ne souffres pas trop de nous avoir perdus, et tu sais te passer de nous. Mais nous, pas de toi, non, jamais ».

On a bien affaire à un nouvel au-delà, dans lequel tout poète digne de ce nom se doit non seulement de croire, mais dont il doit également témoigner.

Un poème de Hugo, dont le ton mélodramatique a souvent été critiqué et qui connut un succès gigantesque auprès du public, Le Revenant, met en scène une mère dont le fils est mort et qui ne s’en console pas. Jusque là, rien que de très banal. Lorsque « elle se sentit mère une seconde fois », elle refuse d’abord cette nouvelle grossesse, ce nouvel enfant, jusqu’à ce que le nouveau-né la reconnaisse :

« Elle entendit avec une voix bien connue

Le nouveau né parler dans l’ombre entre ses bras

Et tout bas murmurer : c’est moi. Ne le dis pas »

Si un cadavre, dans un contexte aussi exalté, peut donner matière à penser, c’est bien, plus que tout autre, le mien.

Ainsi, le narrateur du Dernier Jour d’un condamné imagine sa tête décapitée, roulant comme une balle, découvrant les ténèbres dans lesquelles il va s’enfoncer :

« Il me semble qu’il y aura un grand vent qui me poussera et que je serai heurté ça et là par d’autres têtes roulantes (…) Quand mes yeux, dans leur rotation, seront tournés en haut, ils ne verront que le ciel sombre, dont les couches épaisses pèseront sur eux, et au loin, dans le fond, de grandes arches de fumée plus noires que les ténèbres. »

Nodier, dans cet extrait de Smara, pousse à l’extrême cette même vision, faisant de la tête de son cadavre l’instrument d’un jeu cynique et symbolique :

« Ma tête était tombée… elle avait roulé, rebondi sur le hideux parvis de l’échafaud et, prête à descendre toute meurtrie entre les mains des enfants, des jolis enfants qui se jouent avec les têtes des morts, elle s’était rattrapée à une planche saillante en la mordant avec ces dents de fer que la rage prête à l’agonie. »

Cette figure du cadavre, qui n’est plus appelée à ressusciter, mais pas encore à disparaître hante la littérature occidentale et traverse le XIXéme siècle à travers un genre qu’il affectionne particulièrement, le fantastique. Que sont la créature du docteur Frankenstein, et le comte Dracula, sinon des cadavres en instance de départ et de retour à la fois, des cadavres pensifs, amalgames d’un nouveau credo qui hésite entre scientisme et paganisme, et ne parvient pas à se défaire non plus du christianisme, dans une confusion des genres et des valeurs plus que jamais, si l’on peut parler ainsi, littéraire

Tête de Méduse, Rubens

1 Allan Kardec, Le livre des Esprits

2 Hugo, Contemplations – « Ecrit en 1855 »

3 D.Vasse, « l’effet d’une parole dans le lieu de la mort », Cahiers de Psychanalyse, 5, Lumen Vitae, 1971

00:20 | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : rubens, michelet, nodier, hugo, romantisme, bénichou, cadavres, littérature, france, fantastique |

lundi, 01 juillet 2013

Le cadavre pensif (1)

On a pu voir dans les billets précédents comment avait émergé dans la littérature une figure, celle du cadavre glorieux. Sa description fait toujours l’économie de la matérialité du corps, esthétisant jusqu’au sublime la forme, selon les modèles de la beauté grecque. Il est d’ailleurs probable que la plupart des descriptions aient été inspirées davantage par des tableaux ou des statues que par de véritables cadavres. Par ailleurs, elle exprime toujours l’idée de Résurrection à venir, fidèle en cela au dogme catholique. Cette esthétisation toute empreinte de religiosité des dépouilles est d’ailleurs un fait de société, comme l’a très bien noté Philippe Ariès :

« Dans les chambres les plus banales de la bourgeoisie occidentale, la mort a fini par coïncider avec la Beauté, dernière étape d’une évolution qui a commencé tout doucement avec les beaux gisants de la Renaissance. Mais cette apothéose ne doit pas dissimuler la contradiction qu’elle renferme : cette mort n’est plus la mort, elle est une illusion de l’art. La mort a commencé à se cacher malgré l’apparente publicité qui l’entoure dans le deuil, le cimetière, dans la vie comme dans l’art et dans la littérature : elle se cache sous la beauté » (1)

Lorsque Louis XVIII revient sur le trône et que s’achève l’héroïque épopée napoléonienne, une génération dont Musset a si bien dit « le mal du siècle » va se donner pour tâche d’interroger cette beauté et, à travers elle, le dogme de la Résurrection. Ce « cadavre de toi » avec lequel dialoguaient si sereinement les préromantiques, et qu’on se promettait de retrouver au Ciel, sans perdre son caractère sublime et sacré, va devenir une troisième personne, cadavre de lui, vers qui se tournent les doutes et les questions du survivant.

« Hélas, hélas, s’écrie Musset. La religion s’en va. Nous n’avons pas deux petits morceaux de bois noir en croix devant lesquels tendre les mains. (…) Il n’y a plus d’amour, il n’y a plus de gloire : quelle épaisse nuit sur terre ! et nous serons morts quand il fera jour ! » (2)

On retrouve le même constat chez Nerval :

« Pour nous, nés dans les jours de révolutions et d’orages, où toutes les croyances ont été brisées, il est bien difficile de reconstruire l’édifice mystique dont les innocents et les simples admettent dans leurs cœurs la figure toute tracée » (3)

Ce faisant, la description du cadavre demeure le lieu où convergent toutes les spéculations spirituelles que l’ébranlement du dogme occasionne ; que l’âme conserve ou non le souvenir de son identité terrestre, qu’elle expérimente une alternance plus ou moins heureuse de vies dans l’au-delà, qu’elle s’épanouisse en un nirvana radieux, s’abîme dans le Néant ou accomplisse une trajectoire de comètes dans un espace sans fin, les variétés imaginaires que les tenants de la « religion romantique » ont élaborées sont presque sans fin et s’expriment dans une multitude de croyances nées au carrefour de multiples influences : résurgence de l’illuminisme, prolongation du déisme voltairien ou du matérialisme enchanté de Diderot, développement du spiritisme, goût pour l’orientalisme qui introduit dans le champ des croyances le thème de la réincarnation et celui de la Maya (l’Illusion), variations sur les thèses de Swedenborg comme on en trouve jusque chez Balzac et sa Séraphita.

Cependant, même si le dogme catholique est malmené, la volonté de déchristianiser le pays bute encore sur une pratique bien installée, surtout lorsque la mort est en jeu et le deuil de mise. Le cadavre demeure donc une figure hautement sacrée. Entre Musset, Lamartine, Hugo, Leconte de Lisle, Gautier, Nerval, par ailleurs, l’éclectisme des doctrines est tel qu’il est impossible d’évoquer une conception religieuse commune de l’Au-Delà. Pourtant, lorsqu’on lit de près les descriptions des cadavres qu’ils produisent, force est de constater qu’elles obéissent à une logique qui leur est commune : avec ces auteurs, disparait ce que nous avons appelé la figure du cadavre glorieux, et les descriptions empreintes de religiosité qui en découlent. Une autre figure surgit, plus problématique, qu’on pourrait appeler ici le cadavre pensif.

« Rien n’est encore trouvé, rien n’est encore compris,

Car beaucoup, ici-bas sentent que l’espoir tombe

Et se brisent la tête à l’angle de la tombe » (4)

Au centre de cette hérésie, comme l’appelle Bénichou (5), la figure souveraine qui se détache n’est plus celle du Christ et du corps glorieux, mais celle du Moi quêtant, souffrant. La foi que le romantisme oppose au christianisme diffère « non seulement par le contenu mais par la nature même : c’est une autre région de l’esprit » écrit Paul Bénichou, dans son remarquable Temps des Prophètes. Si confuse soit-elle sur le plan conceptuel, cette « religion » prône l’émancipation de la tradition et accompagne le développement de l’individualisme bourgeois. Il est donc de moins en moins question de salut de l’âme ou de conversion religieuse, mais de survie de l’esprit et de sublimation du désir.

Dans le même temps, la notion de paradis se matérialise : on confond l’Au-delà avec le monde sidéral où Swedenborg voit les anges voler et Kardec les esprits se purifier. La nature, de laquelle l’homme classique s’était vivement méfié comme d’un lieu diabolique, devient une sorte de Temple de Dieu ; l’idée et le sens même du péché originel se perdent : les énergies se tendent vers le confort et le progrès social. Et si l’âme du défunt se retirait dans un au-delà dont le survivant, mélancolique, pouvait encore contempler la diaphane majesté sur le front de son cadavre, l’esprit du défunt, lui, à l'image du naufragé, erre encore parmi nous :

« A chaque vent qui s’élève

A chaque flot sur la grève

Je dis : n’es-tu pas leur voix », peut ainsi chanter Lamartine dans sa splendide Pensées des Morts.

A suivre

(1) Philippe Ariès, « Le temps des belles morts », L'homme devant la mort, II,

(2) Musset, Confession d'un enfant du siècle, Première Partie

(3) Nerval, Aurélia

(4) Hugo Chants du Crépuscule

(5) Paul Bénichou: Le temps des prophères, Les Mages romantiques

01:04 | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature, cadavres, nerval, musset, ariès, hugo, leconte de lisle, france, romantisme |

jeudi, 27 juin 2013

L'émergence du cadavre en littérature (4)

Comme le souligne Yves Bonnefoy dans les Tombeaux de Ravenne, le concept et l’ornement ont ceci de commun qu’ils cherchent à fonder la vérité sans la mort, à faire enfin que la mort ne soit plus vraie. ». Or écrit-il « il y a un mensonge du concept en général »(1) ; comme il y a, pourrait-on avancer ici, un mensonge de la description en général, dès lors qu’elle s’applique à un objet aussi improbable que le cadavre.

Dans cette esthétique du cadavre glorieux, il s ‘agit donc de sauver le cadavre de la décomposition qui l’attend, en lui prêtant un prestige qui n’est pas le sien. Au début de son conte Aria Marcella, Gautier met en scène un jeune héros examinant une momie de Pompéi dans le musée archéologique de Naples : « C’était un morceau de cendre noire coagulée, portant une empreinte creuse ». Jusque là, rien de très glorieux, jusqu’à l’introduction d’un comparant dont les auteurs du XIXème usent et abusent pour parler du cadavre : « On eût dit un fragment de moule de statue brisé par la fonte ; l’œil exercé d’un artiste y eut reconnu la coupe d’un sein admirable et d’un flanc aussi pur de style que celui d’une statue grecque ».

La progression du syntagme, de fragment à fragment d’un moule, puis de statue à statue grecque, le tout placé sous l’autorité de « l’œil exercé de l’artiste » invite le lecteur à suivre la composition de l’œuvre d’art en marbre dans l’atelier, à rebours du mouvement de l’universelle décomposition qui frappe le corps de chair. L’objet esthétique se recompose à la croisée de deux chemins culturels : une tradition chrétienne présente dans les termes coupe et flanc, une autre grecque dans les termes pur, style et grecque. Cette éternité esthétique factice du corps s’inscrit dans la même tradition littéraire du sublime que les corps rêvée dans l’Au-delà de Mme de Mortsauf ou d’Atala. Le commentaire de Gautier rend à la momie sa dimension sacrée de relique humaine : « Grâce au caprice de l’éruption qui a détruit quatre villes, cette noble forme, tombée en poussière depuis deux mille ans bientôt, est parvenue jusqu’à nous. Le rondeur d’une gorge a traversé les siècles lorsque tant d’empires disparus n’ont pas laissé de trace »

La comparaison du cadavre et de la statue est un cliché repris à travers de multiples périphrases (corps de cire, de marbre, de bois) de Gautier et sa Morte Amoureuse à Mérimée et sa Vénus d’Ille ou, plus tard, Barbey et ses Diaboliques. Le cliché procède, à bien le regarder, du syncrétisme entre la théologie chrétienne qui postule l’attente de la Résurrection, et de l’héritage platonicien. Le cadavre incarne à la fois l’éternelle beauté des Idées et la Beauté évangélique du corps du Christ : il est une sorte de produit culturel accompli.

« L’artiste s’occupe paisiblement à sentir sous le monde apparent l’autre monde tout intérieur qu’ignorent la plupart, écrit Sainte Beuve, et dont les philosophes se bornent à constater l’existence. Il assiste au jeu invisible des forces, et sympathise avec elles comme avec des âmes ; il a reçu en naissant la clé des symboles et l’intelligence des figures, ce qui semble à d’autres incohérent et contradictoire n’est pour lui qu’un contraste harmonique, un accord à distance de la lyre universelle » (2)

A suivre(1) « Pour autant qu’elle fut pensée, depuis les Grecs, la mort n’est qu’une idée qui se fait complice d’autres, dans un règne éternel où, justement, rien ne meurt (…) Il y a un mensonge du concept en général, qui donne à la pensée pour quitter la maison des choses, le vaste pouvoir des mots » Yves Bonnefoy, L'Improbable

(2)Sainte-Beuve, Pensées sur Joseph Delorme

09:01 | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature, gautier, bonnefoy, pompei, cadavres, sainte-beuve |

mercredi, 26 juin 2013

L'émergence du cadavre en littérature (3)

Paul Bénichou a bien montré comment la manière dont le sentiment qui, chez Rousseau, signait la présence au monde, devenait chez les romantiques l’expression d’un manque du monde :

« Le sentiment implique le désaveu de la vie présente et actuelle, il fait du passé sa nourriture de prédilection ; il vole tristement vers l’enfance, vers le pays natal, et au-delà, vers la patrie céleste dont la vie nous sépare » (1).

Ce qu’exprime par exemple Novalis dans Le Désir de Mort. « Nous n’avons plus le goût des terres étrangères/ Nous voulons retourner chez nous, chez notre père »

Dans un tel contexte, la description du cadavre insiste à la fois sur sa misère (il est abandonné à son sort, nu, seul, proche de pourrir), sa fortune (en attente de résurrection, d’un devenir glorieux), et ce qu’il représente pour le survivant : l’âme romantique rencontre dans le cadavre son frère exilé en cet autre pays dont les connotations sont toutes positives : le repos, la sagesse, le salut. Le mort dont le cadavre est la trace n’est pas véritablement mort, il est parti. Il n’est pas au sens propre anéanti, il est seulement ailleurs. Grâce à cette euphémisation, la matérialité du cadavre est occultée, voire niée ; on préfère d’ailleurs évoquer une dépouille plutôt qu’un cadavre. Ces dernières évoluent dans l’espace élégiaque de la nuit et du tombeau, qui est son palais tragique. Dans cette demeure fantastique, parfois assimilée à la chambre nuptiale, un songe librement dérivé du thème de la Résurrection se fait jour : celui du Revoir, dans une sublimation baroque du désir amoureux insatisfait. Alexandrine La Ferronays, une très jeune femme, s’écrie, devant le cadavre de son très jeune époux emporté par une phtisie pulmonaire (2) : « Ses yeux déjà fixes s’étaient tournés vers moi (…) et moi ! sa femme ! je sentis ce que je n’avais jamais imaginé : que la mort était le bonheur ».

Cette sublimation s’inscrit dans un contexte historique et militaire dont Musset, dans les premières pages de la Confession d’un enfant du siècle s’est fait le chantre exalté : «La mort fauchait de si verts épis qu’elle en était comme devenue jeune, et qu’on ne croyait plus à la vieillesse. Tous les berceaux de France étaient des boucliers, tous les cercueils en étaient aussi. Il n’y avait plus de vieillards ; il n’y avait que des cadavres et des demi-dieux ». (3)

Qu’est-ce que la mort, qu’est-ce que la nuit dans une telle conception ? C’est la perception, infiniment prolongée par un mouvement d’intériorité qui se nourrit de l’instant présent saisi à l’envi, du désir amoureux dont le cadavre devient la forme sublime et taboue. Tel, pour Claire, l’appel de Julie sur lequel se clôt La Nouvelle Héloïse » et qui monte du cercueil parlant, métonymie de l’effigie elle-même de Julie :

« ô ma Claire, où es-tu ? que fais-tu loin de ton amie ?... son cercueil ne la contient pas toute entière… il attend le reste de sa proie… il ne l’attendra pas longtemps. »

Objet de toute méditation sur la mort et sur le désir amoureux, le cadavre opère ainsi une entrée glorieuse en littérature à l’aube du XIXéme. L’endroit du corps mort ne se lasse pas d’être magnifié par une parole poétique foisonnante. Cette dernière contourne la corruption de la chair ainsi que la tradition du péché, dont elle est la marque dans la conception religieuse.

Le lieu du corps mort peut même devenir un point d’énonciation privilégié ; ce sera à maintes reprises la trouvaille de Chateaubriand dans ses Mémoires : « Que sont devenues Henri et Gabrielle ? Ce que je serai devenu quand ces mémoires seront publiés. »

Il faudra donc attendre la fin du siècle pour qu’apparaissent en légions les cadavres voués à la putréfaction. Pour l’heure, le cadavre est, par nature, glorieux, et toute sa gloire se lit sur son front. « Pourquoi la mort, qui sait tout, n’aurait-elle pas gravé sur le front de sa victime les secrets d’un autre univers ? » s’interroge Chateaubriand dans René.

Arrêtons-nous sur cette description du tableau de Raphaël représentant le Christ , que le héros de La Peau de Chagrin rencontre dans le magasin d'antiquités :

« Sous le front, sous les chairs, il y avait cette éloquente conviction qui s’échappait de chaque trait par de pénétrantes effluves. Cette peinture inspirait une prière recommandait le pardon, étouffait l’égoïsme, réveillait les vertus endormies »

On retrouve les mêmes termes aussi bien dans la description de Mme de Mortsauf, l’héroïne du Lys dans la Vallée dont le nom lui-même est tout un programme

« Ce fut ma première communication avec la mort. Je demeurai pendant toute cette nuit les yeux attachés sur Henriette, fasciné par l’expression pure que donne l’apaisement de toutes les tempêtes, par la blancheur du visage que je douais encore de ses innombrables affections, mais qui ne répondait plus à mon amour. Quelle majesté dans ce silence et dans ce froid ! combien de réflexions n’exprime-t-il pas ? Quelle beauté dans ce repos absolu, quel despotisme dans cette immobilité : tout le passé s’y trouve encore, et l’avenir y commence. Ah ! je l’aimais morte, autant que je l’aimais vivante. Au matin, le comte s’alla coucher, les trois prêtres fatigués s’endormirent à cette heure pesante, si connue de ceux qui veillent. Je pus alors, sans témoins, la baiser au front avec tout l’amour qu’elle ne m’avait jamais permis d’exprimer.» (4)

Félix demeure ainsi toute la nuit les yeux attachés sur Henriette, Chactas avoue n’avoir rien vu de plus céleste que ce visage d’Atala : se dit alors le sentiment de se trouver devant une immense beauté, qui se donne à expérimenter comme un lien fulgurant avec un instant atemporel. Cette dernière fois est souvent présentée comme une première fois : « tout le passé s’y trouve encore, et l’avenir y commence. », s’écrie Félix, à la manière de René devant le cadavre de son père : « C’est la première fois que l’immortalité de l’âme s’est présentée clairement à mes yeux. »

La blancheur du visage d’Henriette, comme la blancheur du visage d’Atala, donne à lire la transparence d’un sommeil, signe de ce que Jankélévitch appelle « l’escroquerie de la mort », et qu’il définit comme étant « l’apparence de vie que conserve le corps » (5). Devant le cadavre glorieux, le survivant est fasciné, tel le héros de La Peau de Chagrin devant le tableau de Raphaël par cette escroquerie dans lequel il lit l’image de la divinité, comme suspendue hors du temps. Tel quel, le cadavre devient un objet poétique parfaitement malléable. Il n'est plus au monde tout en s'y trouvant encore, motif à la fois abstrait et concret, incarnation somme toute parfaite du sentiment en quoi la subjectivité la plus idéalisée peut se dire, et trouver echo chez le lecteur. La période du cadavre glorieux signe ainsi l'émergence du cadavre en littérature, motif encore tout empreint de religiosité. Avec la diffusion des spiritualités en lutte avec le catholicisme, au premier lieu duquel on trouve et mysticisme de Svedenborg le spiritisme de Kardec, la description du cadavre prendra d'autres enjeux.

(1) Paul Bénichou, Le sacre de l'écrivain, Corti

(2) Cité par Ariès dans son remarquable L'homme devant la Mort (chapitre 10, judicieusement nommé Le temps des belles morts)

(3) Musset, Confession d'une enfant du siècle, Première partie. Un des textes des plus limpides sur le romantisme et ses constituants historiques

(4) Balzac, Le lys dans la vallée

(5)La Mort, Jankélévtich, Champs Flammarion « Nous serions attirés par l’apparence de vie que conserve le cadavre. Nous serions attirés par l’apparence charnelle de la personne. Mais le sentiment que cette personne est devenue une chose inerte nous repousse. La plus sainte des apparences, celle de la personne, image de la divinité, est ici frauduleusement contrefaite. »

11:07 | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : romantisme, littérature, balzac, chateaubriand, cadavres, rousseau, catholicisme |

samedi, 22 juin 2013

L'émergence du cadavre en littérature

Plus que toute autre, la littérature du dix-neuvième siècle abonde en descriptions de cadavres. Il est peu de romans, à bien regarder, qui n’en recèlent au moins une : cadavres d’enfants, cadavres de soldats, cadavres de saintes ou de courtisanes, cadavres de vieux chrétiens et d'assassins sans foi ni loi : cadavres, si j’ose dire, en tous genres.

Qu’on en juge par ce constat : Parmi les vingt romans des Rougon-Macquart de Zola, quinze s’achèvent par l’évocation voire la description détaillée d’un cadavre. Comme si la description du corps –souvent dans un très sale état – du héros constituait un vrai dénouement. Celui de Nana demeure un modèle du genre :

« C’était un charnier, un tas d’humeur, une pelletée de chair corrompue, jetée là, sur un coussin. Les pustules avaient envahi la figure entière, un bouton touchant l'autre; et flétries, affaissées, d'un aspect grisâtre de boue, elles semblaient déjà une moisissure de la terre, sur cette bouillie informe, où l'on ne retrouvait plus les traits. Un oeil, celui de gauche, avait complètement sombré dans le bouillonement de la purulence. L'autre, à demi ouvert, s'enfonçait, comme un trou noir et gaté ».

Le cadavre de la reine de Paris n’inspire plus ni regret ni compassion à ceux qui hurlent A Berlin sous ses fenêtres : on passe à autre chose, la grande Histoire – ou du moins la vision que s’en fait Zola – roule sur le cadavre condamné à l'oubli, et tel est le sens de sa fulgurante décomposition.

Le principe naturaliste de clore une narration par la desciption d'un cadavre, récurrent chez Zola, prend naissance dans l'imitation de Balzac et de son réalisme. Dans César Birotteau, La fille aux yeux d’or, La femme de trente ans, La peau de Chagrin, pour ne citer qu’eux, la description d'un mort parachève la théâtralité de tout le récit. Et le véritable dénouement n’est pas une action, mais un état post-mortem, souvent non exempt d’ironie, comme ici pour le Christ de la parfumerie :

« En présence de ce monde fleuri, César serra la main de son confesseur et pencha la tête sur le sein de sa femme agenouillée. Un vaisseau s’était déjà rompu dans sa poitrine, et par surcroit, l’anévrisme étranglait sa dernière respiration.

-Voilà la mort du juste, dit l’abbé Loraux d’une voix grave, en montrant César par un de ces gestes divins que Rembrandt a su deviner pour son tableau du Christ rappelant Lazare à la vie.

Jésus ordonne à la Terre de rendre sa proie le saint prêtre indiquait au Ciel un martyr de la probité commerciale à décorer de la palme éternelle. »

L’exhibition finale du cadavre n’a pas toujours été de mise : « N’exigez pas de moi que je vous décrive mes sentiments, ni que je vous rapporte ses dernières expressions », précise le narrateur de Manon Lescaut. On se souvient, de même, avec quelle jalouse pudeur Claire tire le voile sur le visage de Julie dans La Nouvelle Héloïse. Rousseau pourtant évoque les chairs du visage, qui « commencent à se corrompre », là où Prévost se contentait de parler d’un corps « exposé à devenir la pâture des bêtes sauvages ».

Les romanciers du dix-neuvième siècle n’auront de cesse de prolonger cette tentation. La poésie, elle-même, s’emparera du motif : Une Charogne de Baudelaire, Souvenir de la nuit du 4 de Hugo, Le dormeur du Val de Rimbaud, pour ne citer que les plus institutionnalisés, Enfin, quand la tragédie du grand siècle interdisait qu’on mourût sur scène, tout drame romantique ne saurait se conclure sans un amas de cadavres dans les minutes qui précèdent la chute du rideau. L’acteur doit donc aussi jouer le cadavre, et c’est sur cette improbable figuration que s’achève le spectacle et que le drame trouve sa fin, dans le sentiment que le spectateur emporte.

Dans son grand Sermon sur la mort, Bossuet, au plus établi de l’âge classique, avait pourtant fait preuve d’une solennelle prémonition, rendant compte pour le futur de la difficulté de dépeindre un cadavre :

« La chair changera de nature, le corps prendra un autre nom ; même celui de cadavre ne lui demeurera plus longtemps : il deviendra un je ne sais quoi, qui n’a plus de nom dans aucune langue ».

L’aigle de Meaux stipulait que dire le cadavre est un artifice impossible. A moins d’être – ce qu’il s’interdit par nature – un rapport d’autopsie, le discours littéraire sur le cadavre n’a donc pour seule ressource que de modaliser à l’infini toutes les variations de la peur et du désir qu’il suscite chez le survivant.

Si l’on s’intéresse d’un peu plus près à cette mode du cadavre dont la littérature du XIXème témoigne, on découvre assez vite quel problème littéraire elle pose à chaque écrivain : l’objet cadavre étant proprement indicible et indescriptible, à moins de s’en tenir à un rapport d’autopsie (et encore), c’est donc davantage la somme idéologique des peurs, des désirs, des pulsions et des représentations imaginaires de chacun qui se projette et se donne à lire, en lieu et place du corps mort décrit. Dans leur volonté de dire le Réel, le Beau, le Laid, le Sublime ou le Fantastique, des générations d’auteurs n’ont ainsi pas manqué d’esthétiser, chacune à leur façon, cet objet incontournable, que les siècles antérieurs avaient, plus prudemment, tenu à distance.

Ainsi, Chateaubriand décrivant le cadavre d’Atala en 1801 réconcilie l’homme et la nature dans une harmonieuse mise en scène de la foi chrétienne et du le grand rassemblement fraternel des défunts devant la promesse de la Résurrection.

« Ses lèvres comme un bouton de rose cueilli depuis deux matins, semblaient languir et sourire. Dans ses joues d'une blancheur éclatante, on distinguait quelques veines bleues. Ses beaux yeux étaient fermés, ses pieds modestes étaient joints et ses mains d'albâtre pressaient sur son coeur un crucifix d'ébène. Elle paraissait enchantée par l'Ange de la mélancolie et par le double sommeil de l'innocence et de la tombe. Le nom de Dieu et du tombeau sortait de tous les échos, de tous les torrents, de toutes les forêts (…) et l’on croyait entendre, dans les Bocages de la mort, le chœur lointain des décédés, qui répondait à la voix du solitaire ».

Ni tristesse, ni désespoir de la part de Chactas, le survivant, mais une sérénité raffermie lorsque qu’il offre de ses mains mêmes à « la terre du sommeil » la dépouille « comme un lys blanc », dont « le sein s’élève au milieu du sombre argile »

Cette vision du cadavre chrétien connait une fortune considérable et de multiples imitations, à tel point que le peintre Girodet s’en empare pour triompher au salon de 1808 avec Les Funérailles d’Atala.

Du romantisme au naturalisme, dans ce XIXème ébranlé par les soubresauts convulsifs de plusieurs révolutions, hanté par les spéculations spirituelles (spiritisme, martinisme) les plus extrêmes, la représentation du cadavre a ainsi évolué en même temps que celle que l’homme a pu se faire de sa propre condition et de son propre destin, au fur et à mesure également que la représentation issue du catholicisme perdait de son emprise sur les esprits. Qu’il s’agisse d’affirmer la foi chrétienne ou celle dans le positivisme, la description du cadavre est devenu au cours du XIXème siècle un lieu idéologique, qui draine ses figures de style, ses passages obligés et ses lieux communs ; promesse de rédemption chez l'un, siège même de la pourriture excrémentielle chez l'autre, il se charge de tenir sur les vivants un discours sans ambigüité et occupe du coup dans l'oeuvre une place inédite auparavant.

(à suivre)

00:12 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature, romantisme, chateaubriand, balzac, naturalisme, zola |

mardi, 18 juin 2013

Le teint du ciel

En même temps, il te faut tes obsessions, pour survivre. Tes tocs. Et même une bonne névrose. Tous ces gens bien normaux t’ont toujours saoulé. Sans contacts. Leur teint… Tu n'aurais su par où les sculpter. Toi, tu n’as jamais porté cravate ni complet veston. Tu n’aimes que les vues du ciel. Il n’y a que lui pour porter haut le gris de ses humeurs sans être fade.

Comme lui, il te faut tes ritournelles, ton arrogance et ton geste de fermeture. Ta suavité. Le changement te gave. Proteste. Conserve. N’hésite pas à tout sauver. Dégorge. Regorge. Matière qui respire. Sans les cieux tiens, néant.

10:23 | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : littérature, poésie, lyon |