samedi, 30 mars 2013

Courts métrages

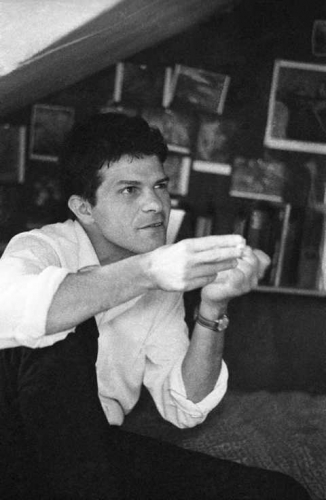

Les Courts métrages de Jean Jacques Nuel se proposent à la lecture (silencieuse ou à voix haute) tels de petits textes centrés sur un personnage (le Caméléon), un lieu (Le passage du temps) une situation (l’Amant de Thérèse)… On pourrait dire que Nuel est à la fois l’homme des incipits et des clausules : chaque texte, en effet, en trois ou quatre phrases, saisit un élément du Réel qu’il enserre entre un début et une fin, comme le clip/clap d’une même prise de vue ; d’un texte à l’autre, la sensation de décousu qui pourrait naître du recueil s’estompe au fur et à mesure que se fabrique une vision du Réel propre à l’auteur.

Dans l’univers de Nuel, l’homme est pris au piège du mécanisme qu’il a mis en route et dans lequel, tout en se survivant à lui-même, il est condamné au mieux au surplace, au pire à la régression. D’où l’impression qui se dégage, mêlant un zest d’humour pince sans rire à un zest de fantastique diffus, une nostalgie sans lyrisme à une observation pointilleuse du Réel : Le dernier texte, qui met en scène un périphérique se resserrant chaque année « d’un minuscule cran de sept mètres » autour d’une agglomération est à ce titre emblématique du recueil ; un recueil de 80 brèves, pour 80 jours, à découvrir en prenant son temps.

Courts Métrages, de JJ Nuel, Ed. Pont du change, Lyon, 2013

On peut par ailleurs retrouver des textes de Jean Jacques Nuel sur La Cause Littéraire ainsi que quelques Courts métrages sur You tube :

08:39 | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature, nuel, courts-métrages, pont du change, lyon |

mercredi, 27 mars 2013

Embolie

Il était seul dans l’appartement ce matin-là, quand le réveil sonna. Sept heures trente, presque : la perspective de retrouver le bureau, les dossiers, les collègues, après le long week-end qui venait de s’écouler ne le réjouissait guère. Cela traçait devant ses pas sur le parquet comme un sentier étroit, un obstacle à son réveil. Il se leva cependant, pâteux de l’esprit comme de la bouche. Un sentier qui le conduirait au bureau aussi surement que le soleil se lève et se couche, ou que toute trajectoire peut se réduire à la ligne droite.

Il avait ôté tous les vêtements de la nuit et s’apprêtait à enjamber la paroi de la baignoire lorsqu’une douleur fulgurante emplit la partie droite de sa poitrine. Il dut poser le pied sur l’émail et demeura un instant dans cette position stupide, une jambe dans la baignoire et l’autre sur le carrelage de la salle de bains, la main au thorax, le sourcil froncé et des larmes lui montant aux yeux. Le cœur ? Cela se pouvait-il, sur ce côté-là ? A moins que cela ne fut nerveux, mais quelle obscure raison ? Sa première impression fut que c’était sérieux, très, même. Il parvint à sortir sa jambe gauche de la baignoire, entrevit son visage dans la glace. Eméché, pas rasé, l’animal.

Il ouvrit le robinet du lavabo, s’empara d’un gant et entama ce qu’on appelait jadis une toilette de chat, histoire de ne pas puer, au cas où. L’évidence d’un pressentiment contre lequel il luttait tout en s’y abandonnant, qu’il aurait sans doute besoin d’être malgré tout présentable. Cette pensée le reconduisait au bureau. Pouvait-il s’y rendre comme cela, la chevelure aussi sale ? Il s’empara d’un flacon, fit couler avec sa paume droite de l’eau sur ses cheveux, de l’autre quelques gouttes de shampoing. Les bras ainsi levés, la douleur s’estompait. La fraîcheur de l’eau, juste ce qu’il fallait de mousse, le parfum du shampoing le rassérénait. C’était certes absurde de se laver les cheveux ainsi debout entre deux arrivées d’eau, mais il pouvait encore se dire que le train-train habituel n’était encore perturbé par rien qui serait définitif.

Pourtant, lorsqu’il se pencha en avant pour se rincer avec le pommeau de la douche, il crut défaillir, comme si la douleur revenue le poussait en avant dans la baignoire. Coup du lapin. Ce deuxième assaut eut raison de ses doutes : la douleur cette fois-ci ne passait plus. Appeler les pompiers ? Pour récupérer et passer un à un ses vêtements, il économisa au mieux ses gestes et ses efforts. Les pompiers risquaient de tarder et comment entreraient-ils dans l’appartement s’il s’effondrait entre temps ? Téléphoner à un ami qui habitait non loin, c’était prendre le même risque. Il fallait pourtant agir, avec au-dedans cette douleur au côté droit dont il se demandait à présent si ça ne montait pas de l’estomac. Il emplit de croquettes le bol du chat, dans l’idée qu’il risquait d’être absent plusieurs jours. Il se dit que le mieux était de ne déranger personne, ni ami ni pompiers, mais qu’il était urgent de quitter ce lieu où il n’était visible de personne.

En portant sa main au thorax, il descendit à petits pas les escaliers de l’étage. En poussant la lourde porte en bois de l’immeuble, il ressentit une très nette difficulté pour respirer. C’était sérieux, que croyait-il ? En même temps, l’idée que son corps le lâchât d’un coup ne lui était pas familière, comme l’étaient, par exemple, l’odeur et la chaleur de ce trottoir. Il pouvait bien faire quelques pas encore, jusqu’à l’arrêt du bus d’en face, dedans il y aurait une place assise, et quelques arrêts plus tard, il serait en sécurité à l’hôpital. Il ne dérangeait ainsi personne, ne prenait pas le risque de se ridiculiser pour le cas où tout ça ne serait que crampes, et satisfaisait quand même aux injonctions de plus en plus pressantes intimées par son instinct de survie. Cet état curieux, froid, insensible, méthodique, qui n’exigeait que de l’efficacité. Ici, il était visible. Qu’il tombât, on le ramasserait.

C’était l’heure où chaque ouvrière de la ruche se rendait à son job. Lui aussi, ne s’y rendait-il pas ? Une partie de lui-même était en route, une autre assise là, sentait peser de plus en plus lourdement le poids de chaque instant, avec la difficulté croissante pour se saisir d’un souffle nouveau. S’il voulait arriver à l’heure, il faudrait presser le pas. Ne lui venait nullement à l’esprit que sa journée avait déjà bifurqué vers autre chose, même si très lucidement il attendait ce bus qui l’arrêterait juste devant l’hôpital Il se disait qu’après une consultation aux urgences, renseigné sur son état, ce ne serait qu’un minime retard. Avait-il sur lui son portable ? Tâtant les poches de son veston, il fut rassuré d’y palper son relief, son portefeuille également, sa carte vitale. Ouf. Malgré cette lourdeur écrasante dans la poitrine, il pouvait donc encore reposer sur quelques automatismes, compter sur eux, hein : que se serait-il passé si sa carte vitale n’était pas toujours dans son portefeuille, son portefeuille dans sa veste, et ainsi de suite. Son portable, pour prévenir tout à l’heure le bureau de son retard ? Euh Euh… Il devait être un peu plus de huit heures du matin, la rue emplie de bagnoles et de leurs klaxons, ça pue terriblement, les uns dans une file, les autres dans une autre, la même direction. L’air lui venait encore, bien sûr, nécessitant de sa part de plus en plus d’attention, de plus en plus d’efforts. Dès qu’il bougeait le bras, la douleur dans le thorax s’engouffrait. Le bus ne venait pas. Pouvait-il tenter d’aller à pieds ? Au fond, l’hôpital ne se trouvait qu’à un quart d’heure de marche.

Quelques pas suffirent à le convaincre du caractère hasardeux de l’aventure. Il serait plus sage de se rasseoir et d’attendre, décidément. Qu’il tardait, ce foutu bus ! Son regard se posa sur ses carreaux du premier, juste en face. Ils étincelaient. La veille, il avait pris le temps de nettoyer toutes les vitres. Son regard se figea. On venait de l’arracher à ce lieu. Son lieu. Leur lieu. On ? Qui était ce on ? Il songea qu’il serait ridicule qu’il mourût au printemps, quand sa saison préférée était l’automne. Pourquoi, foutre, tout le monde est-il entiché de ce printemps ? Détestable est le printemps ! Le printemps n’est qu’un commencement, quand l’automne est la véritable origine, dans l’humus nourricier. Il regardait ces fenêtres, dont une force douloureuse entre ses cotes venait de l’extirper, le bus ne venait pas, personne qu’il connût aux alentours. Peut-être était-ce mieux qu’on ne le surprît point dans cette étrange situation. Interloqué, il songea à l’humus nourricier. Tous au trou, in fine. L’idée qui l’avait souvent fait sourire lui serrait à présent le cœur. A moins que ce ne fut le manque d’air. La pollution, partout. Là-bas, il reconnut le bruit de ce moteur contre lequel ils avaient souvent pesté en regardant la télé, fenêtres ouvertes. Le bus qui passait juste sous leurs fenêtres. Fallait-il la prévenir ? Inutile de l’inquiéter, non plus, avant d’être sûr de quelque chose. Il fit un signe au chauffeur. Jeta un dernier coup d’œil aux carreaux sur lequel rebondissaient les rayons du matin. Pria pour les revoir, lorsqu’ils furent mangés par un tournant de la rue peut-être décisif.

21:15 Publié dans Des nouvelles et des romans | Lien permanent | Commentaires (16) | Tags : embolie, santé, littérature, nouvelle, croix-rousse, hopital |

dimanche, 10 mars 2013

Au risque de l'humide

1. C’est un fait avéré qu’à des inconnus, mieux vaut toujours ne confier que le plus rétracté de soi-même, car la méduse ici partout régnante a tôt fait de transformer le beau corps des enfants en oblongues civières, striant de files acérées les corridors carrelés jusqu’aux derniers monticules. Et les socles où bruissent les néons des villes dans le soir, et les vapeurs orangées où nichent ses violentes demeures, n’ont qu’une allure (jamais très rassurante) de repos.

2. Elle campe dans l’ouragan. Elle virevolte, inassouvie, dans la fournaise de l’ornière, où la poudre est assoiffée. Elle file et l’ocelle de ses yeux, toujours en avance d’une crainte, d’un soupçon ou d’un rire, se saisit de qui lui tourne le dos. Moi, je suis devenu criard pour moi seul, à son contact. C’est par ce cri, évidemment, que me traîne la mort.

3. Regarde : J’ai placé au fond d’un lac le bûcher de mon existence. Malgré ma précaution, des bribes calcinées de charbon s’assoupissent en geignent dans la profondeur des algues brunes. S’assoupit aussitôt, au centre de l’eau verte, ce qui a trop regardé.

4. Dans la désillusion du trop souffrir, l’humide se retire inexorablement : On ne comprendra qu’au fil des mois, des ans, encore faudra-t-il accepter que la patience y soit à chaque fil écorchée, quelle métamorphose aride dérivera de la minutie de son précautionneux départ. La dislocation de mes failles eut beau donner naissance au rut des torrents qui ont balayé mes rocs, je me souviens de tout : Ce que je protège n’est pas mien dans le rite éconduit.

R.T. L'humide auteur, extrait

23:13 Publié dans Des poèmes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, humide auteur, littérature |

vendredi, 08 mars 2013

Madame Rachou

Madame Rachou, la tenancière du Beat Hôtel. C’est aujourd’hui un hôtel relais de France, fade et sans saveur, pour touristes. A l’époque du Beat Hotel, Madame Rachou était veuve. Son mari, qui venait de mourir, avait peint leur nom qu’on voit sur la porte. On l'imagine, deux fois par ans, retirer les rideaux blancs de leur tringle pour les passer à la lessiveuse.

Là,on la voit rendre la monnaie à Peter Orlowsy, le compagnon de Ginsberg (aurait-on le ridicule de dire mari - ou épouse -aujourd’hui ?), qui un jour lui écrivit ceci :

« Conversations ou rêves-

sommeil ou maux de têtes

bite ou couille - verre ou eau-

je vais dans la salle de bains pour m'asseoir

sur les toilettes j'ouvre la

porte mais avant que j'arrive aux

toilettes il y a une autre porte

et puis une autre porte, et je

l'ouvre et rentre mais

il y a encore une autre porte

et à chaque fois la pièce rétrécit

un peu jusqu'à ce qu'en fin de compte j'aie l'impression d'être un

nain dans cette course de portes

dans une salle de bains minuscule, qu'est-ce qui s'est passé

tout ce que je veux c'est des bonbons - pas de toilettes-

laissez-moi tranquille - voulez-vous

danser, peut-être êtes-vous

amoureux de moi - est-ce que j'en vaux la peine ? »

Ce qui est émouvant avec madame Rachou, outre sa blouse à courtes manches, sa permanente, et le fait qu’elle ait ainsi ouvert son hôtel à tout ce que la lost génération compta de talents en vadrouille dans la capitale, c’est aussi cette affiche – on la decouvre mieux sur cette autre photo :

Une affichette pour Pacifico, une opérette programmée au théâtre de la porte Saint Martin, avec Bourvil et Guétary (nous sommes donc très exactement en 1958). La promotion de cette oeuvre immortelle à découvrir ICI.

Et c’est ce mélange de Ginsberg et de Guétary, de Bourvil et de Burroughs qui donne à madame Rachou toute sa grâce, toute sa classe. Bonne année, bonne santé, m'sieux dames...

Photos Harold Chapman

18:10 Publié dans Les Anciens Francs | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : bourvil, guétary, paifico, peter orlosky, madame rachou, beat hotel, lost generation, paris, litterature, allen ginsberg |

jeudi, 07 mars 2013

Beat hotel

Nous marchons à présent sur les pas de Ginsberg, Corso, Norse, Burroughs, Orlovsky, au 9 de la rue Gît-le-Cœur à Paris. Nous pénétrons dans un bistro au carrelage rouge sale. Le chat de la maison est gris et se nomme Mirtaud. Un noir de café coûte 30 centimes, le Pernod un franc. La pièce est minuscule. Pour l’agrandir, on avait placé un grand miroir derrière le comptoir, sur un mur encombré d’étagères recouvertes de dentelles poussiereuses et de bouteilles. Sur le comptoir un géranium en pot. L’hôtel est classé 13eme catégorie, à cause des rats et de l'hygiène d'avant-guerre.

Dans chaque piaule – au total il y en a 42, un sommier en acier recouvert d’un couvre-lit, un chevet en bois, une armoire à glace et une chaise. Une fenêtre à barreaux ouvrant sur la cage d’escaliers. Des chiottes turques à l’étage et une seule baignoire au rez-de-chaussée.

Ils ramassent des objets aux Puces qu’ils vendront plus tard dans des galeries new-yorkaises. Ils ont nom Bob Grosvenor et Verta Kali Smart. Dans la chambre 15, Burroughs écrit Naked Lunch et Soft Machine. Le Beat Hotel, c'est aussi l’antre où reçoit Gregory Corso. Ecrivains, mathématiciens, mannequins, peintres, modèles, photographes passent de chambres en chambres. Et Harold Chapman les fixe en ses photos.

Madame Rachou, propriétaire du Beat Hotel, William Burroughs. Début des années 1960.

Gregory Corso, chambre 41

Le café de l'hötel

Peter Orlovsky & Allen Ginsberg

19:44 | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : beat hotel, gregory corso, william burroughs, paris, rue git le coeur, madame rachou, littérature, lost génération |

mercredi, 06 mars 2013

Un héros picaresque

Félix avait longtemps refusé de s’engager dans une quelconque activité, traînant sa nonchalance d’un job sans importance à un autre sans intérêt. Les années cinquante le permettaient. Viré de l’Institution Saint-Christophe de Paray-le-Monial en classe de quatrième pour avoir été à l’origine d’un incendie de broussailles dans le parc, il avait été recueilli par sa grand-mère maternelle, qui possédait encore une petite propriété à La Clayette en Brionnais, vestige d’une fortune en partie défunte. La vieille dame ne le garda chez elle qu’un été. Elle parvint dès l’octobre de la même année à le placer comme apprenti jardinier au château de La Chaize, car une de ses amis d’enfance y avait épousé un majordome. Le château avait été construit en 1674 par François de la Chaize, frère cadet du fameux Révérend Père qui avait été conseiller de Louis XIV. Il avait offert par la suite son patronyme au cimetière le plus célèbre de France.

La propriétaire qui l’avait accueilli au château descendait directement du comte Pierre François de Montaigu. Celui-ci avait hérité du domaine élevé par le Roi Soleil au rang de marquisat, alors qu’il était ambassadeur de Louis XV à Venise, et avait eu pour secrétaire particulier Jean Jacques Rousseau. Ce dernier a beau parler du comte de Montaigu comme d’un pingre de peu de charisme et de très mauvaise foi dans ses Confessions, cela n’empêchait pas la marquise de Montaigu de claironner fièrement le nom et tous les titres du bonhomme, dès qu’elle évoquait l’un de ses ancêtres en public.

Félix avait séjourné jusqu’à sa seizième année au château, sous l’autorité d’un maître maigre et sec, aux mœurs ambigus avec les jeunes apprentis. Tous bichonnaient le Jardin à la française du château, l’un des plus purs du pays, un joyau de Le Nôtre disait ce maître en redressant le dos et arquant le sourcil. Bien que Félix n’ait jamais eu de tabou à parler des plaisirs du sexe, il resta toujours allusif sur ce qu’il avait souffert alors des mœurs libertines de ce bonhomme sous la charmille en arcades du potager, où légumes et feuillages pendaient en festons. En quittant aussi brusquement le château, il se condamnait à un destin à la Jean-Jacques, en un siècle autrement moins philosophique où le vagabondage n’avait souvent d’autre issue que le commerce.

Mais sa grand-mère était morte entre-temps. Oncles et tantes avaient fait comprendre à l’orphelin que le monde était vaste autour de la Bourgogne, et qu’il se ferait un tort infini de n’en pas explorer les plus extrêmes recoins. Ces oncles et tantes-là, tous propriétaires terriens, murmuraient quand on évoquait devant eux son nom, qu’il fallait un raté dans toutes les familles, et que la leur avait pondu celui-ci. Le raté en question, tout enclin à les satisfaire, prit alors son balluchon, et un train de nuit pour Paris.

Au petit matin, un étrange mousquetaire l’accueillait gare de Lyon. Coiffé d’un chapeau noir à plumes blanches et vêtu d’une longue cape noire, avec des rubans de soie, il faisait la Une de Paris-Match. On aurait dit Elisabeth II d’Angleterre. « Paris acclame la reine », titrait France-Soir. Avec son maigre pécule, Félix, qui arpenta d’abord les boulevards puis les rues plus encaissées et encombrées de la rive droite, eut du mal à se trouver une chambre hôtel, tous les établissements bon marché du Paris touristique étant pris d’assaut. Il passa donc sa première nuit à la belle étoile, et put croire que les feux d’artifice tirés sur la Seine en l’honneur de la jeune reine, l’étaient pour son bon plaisir.

Il parcourut beaucoup les rues que Paris lui ouvrait tout grand cette nuit-là, pour se tenir éveillé, d’une part, mais aussi parce que « un homme qui n’a plus de famille à dix-sept ans, n’a non plus personne pour encombrer son chemin » se disait-il, découvrant ce qu’il n’avait jusqu’alors connu qu’à travers quelques descriptions balzaciennes glanées au fil de ses classes, quelques images en noir et blanc dérobées à des films, et les témoignages de la comtesse de Montaigu : le boulevard Bonne Nouvelle, la porte Saint-Martin, la rue Saint-Denis, le coin des Halles, l’île de la Cité, Notre-Dame dans l’obscurité. Il était une heure du matin passé lorsqu’il entra dans un bistrot ouvert jusqu’à l’aube, place de la Contrescarpe, là même où « les clochards dansent tous en rond », chanta Brel un jour.

14:01 Publié dans Des nouvelles et des romans | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature, félix, la clayette, rousseau, elisabethii, france soir, paris match |

vendredi, 01 mars 2013

Main courante

L’écriture d’un roman est avant tout affaire de choix.

Si l’on ne veut pas perdre trop de temps avec ces foutus personnages qui ne sont soumis, eux, à aucune loi de gravité, il faut leur en donner une, il faut devenir leur gravité. Trancher dans leur gras, dans leur vif, dans leur existence. Etre un faiseur d’intrigues, ce qui dans le monde réel est l’activité la plus sordide, la plus détestable qui soit.

Les lecteurs d’à présent n’apprécient pas les descriptions. Avouons, à leur décharge que la culture de masses a aplati sans ménagement autour de nous les reliefs des anciennes sociétés. La pension de maman Vauquer (un avant-goût des Choses de Pérec) relèverait de la pire des provocations au lecteur de l’ère Ikea. Un peu comme faire un baise-main à Caroline Fourest à la sortie d’un mariage pour tous.

« Pour expliquer combien ce mobilier est vieux. crevassé, pourri, tremblant, rongé, manchot, borgne, invalide, expirant, il faudrait en faire une description qui retarderait trop l'intérêt de cette histoire, et que les gens pressés ne pardonneraient pas. » (Les connaisseurs de Balzac apprécieront au passage l’emploi du conditionnel.)

Bref, le lecteur actuel ne pardonne pas en effet les longues descriptions, parce qu’il vit dans un monde dont les formes et les paysages standardisés offrent un intérêt de plus en plus limité, ce qui restreint davantage les choix du romancier au moins autant que ça simplifie la vie du sociologue. Disons que ça ne lui laisse que des options.

Autre débat, et de taille celui-ci, la part laissée aux lieux communs

Le roman étant le genre commun par excellence, il est évident qu’on ne peut, n'en déplaise à James Joyce, en extraire totalement le lieu commun. Ce serait d’ailleurs héroïque : il faudrait que le romancier lui-même ne soit pas un homme commun, ce qui est tout sauf le cas.

Tout, en ce domaine comme en d’autres, étant affaire d’ingrédients, on en revient à la question délicate du choix. Se démarquer du lieu commun (rebaptisé en novlangue pensée unique) est nécessaire pour faire œuvre d’originalité. S’en démarquer trop est malhabile en termes de marketing éditorial. Porte étroite pour les faux-monnayeurs, éluderait Gide, façon d'être ludique.

La question du lieu commun croise aussi celle du vocabulaire. Nous vivons dans un temps où il est hasardeux, par exemple, d’employer des verbes trop compliqués, je veux dire autres que faire, dire, voir, entendre, vouloir, pouvoir et niquer ; même remarque pour les noms, les adjectifs et les adverbes. Les mots simplifiés peuvent servir à mettre en valeur un terme moins courant. On parlera alors d’effet poétique, mais il ne faut pas en abuser. Nous sommes en temps de crise, ne l'oublions surtout pas.

Il semble que la marotte du critique contemporain soit le rythme. Un rythme qui n’est plus affaire de périodes, d’assonances ou d’allitérations mais (héritage de Céline) de ponctuation. En gros, il faut faire bref et binaire. Quelque chose comme 1 0 00 11 000 111 et ainsi de suite.

Nous sommes passés de l'ère de la plainte à celle de la main courante. Là, on ne nous a guère laissé le choix.

14:52 Publié dans Aventures post-mortem de la langue française | Lien permanent | Commentaires (13) | Tags : littérature, romanesque |

samedi, 23 février 2013

La bonne attitude

Il redoutait constamment qu’on lui volât quelque chose : son parapluie, son portefeuille, sa femme, ses idées. Aussi consacrait-il une bonne partie de son salaire à se munir d’infinies précautions pour entretenir autour de lui un halo de sécurité, sans lequel il n’eût pu survivre dans la jungle : un toit et quatre murs, quelques automatismes, de nombreuses assurances, un certain nombre d'objets et certaines marottes

Son jumeau, au contraire, péchait par excès de confiance : il laissait tout traîner, tout faire, tout dire, cultivant sans chercher à le faire et le plus souvent sans même s’en rendre compte une façon d’être absent au monde, à tout, à tous, à toutes, que ceux qui le connaissaient mal prenaient pour du dédain. Ce n’était que sa ruse à lui pour conserver le bonheur.

Colonne d'Olomouc à Prague

crédit photo Strogoff

21:17 Publié dans Des poèmes | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature, poésie |

mercredi, 20 février 2013

Les enfants se sont endormis

J’étais très curieux de cette Mouette argentine, ré-écrite et revisitée par Daniel Veronese, après Les Trois Sœurs (Un homme qui se noie) et Oncle Vania (Espionne une femme qui se tue). Il y a comme un jeu farceur dans cet exercice qui invite à la comparaison avec l’original tout en se proposant d’exister par soi-même. Daniel Veronese gère cette tension avec beaucoup d’habileté, en jouant de plusieurs dépaysements :

Une transposition dans une durée bien plus courte, avec un texte très resserré, des monologues raccourcis, des répliques rajoutées, qui signent le passage du verbe de 1895 à la parole de 2013.

L’utilisation de costumes contemporains – ou atemporels, et d'un décor dénué de tout signe de richesses, loin de la vaste propriété de Sorine, une table, deux canapés, quelques chaises, un ensemble plutôt précaire.

Il y a surtout la transposition dans une autre langue, l’espagnol, un autre continent, l'Amerique du Sud

Et c’est troublant, pour un français, de recevoir cette Mouette ainsi repliée sur soi, en cet accent du Sud et en ce décor aussi dépouillé que passe-partout.

Une fois le code et la convention acceptés, intégrés, la mise en situation crée un effet de sourdine aussi théâtral que déconcertant, comme si le sens de ce classique enfoui sous la langue russe retrouvait dans la psalmodie espagnole et ce lieu quelconque une autre étrangeté que celle que nous lui connaissions, et une nouvelle liberté.

L'attention se concentre du coup sur ce qui demeure essentiel chez Tchekhov comme chez Veronese, c’est-à-dire les personnages, et derrière ce qu’ils rêvent d’être, leur nudité, leur fatuité et leur ennui, ce qui les rend au sens plein humains, universels.

Au centre de la pièce, il y a toujours Nina. Nina, la mouette, qui tombe amoureuse non de Trigorine, l’écrivain de passage, mais de l’idée qu’elle se fait d’un auteur, d’une façade. Elle dit qu’elle est actrice, mais en même temps, on sait qu’ici encore elle sera toujours la mouette, le personnage dans laquelle Trigorine l’a distribuée, un rôle qu’il faut jouer. Au centre de la pièce, il y a toujours le théâtre et sa mise en abîme, avec la pièce de Treplev elle aussi ramenée à l’essentiel : « les hommes, les lions, les aigles et les perdrix… », quelques mots récités le plus sobrement possible. Et cette dialectique du comédien jouant un personnage lui-même un comédien.

Au centre de la pièce, il y a toujours l’amour inassouvi de chacun, enfin, un amour insensé fait de la nostalgie d’un Dieu perdu, qui conduit au dénouement tragique qu’on sait.

Véronèse explique que La Mouette est une pièce chorale : Ce sont dix personnages dont quatre sont centraux, et aucun vraiment secondaire, dit-il. Dans l’espace unique, triangulaire et clos de sa mise en scène, c’est bien cela qui saute aux yeux durant toute la pièce, et qu’on garde en mémoire : la circulation de la parole entre dix personnages qu’on ne dira pas en quête d’auteur, mais en quête l’un de l’autre à travers la fiction de la comédie qu'ils se jouent, et le décalage temporel d’un siècle et d’un pays à l’autre. Et cela ne manque pas de second degré, lorsque Treplev lance par exemple que si le père du personnage est l’auteur, sa mère est l’acteur, ou qu'on ouvre le quatrième mur pour mieux rétablir le huis-clos où s'arrime l'étrange dialogie entre Tchékhov et notre temps.

© Catherine Vinay

Les enfants se sont endormis d’après La Mouette de Tchékhov, à voir au Théâtre de la Croix-Rousse jusqu’au 22 février 2013

Adaptation et mise en scène Daniel Veronese Avec Ernesto Claudio, Boris Alekseevich Trigorin Marcelo D’Andrea ,Evguenii Serguevich Dorn Claudio Da Passano,Semion Semionovich Medvedenko Lautaro Delgado, Konstantin Gavrilovich Treplev María Figueras, Nina Sarechnaia

Pablo Finamore, Ilia Schamraev Ana Garibaldi, Mascha Marta Lubos, Polina Andreevna María Onetto, Irina Nikolaevna Arkadina Javier Rodriguez, Piotr Nikolaevich Sorin

Durée : 1h30 En espagnol surtitré en français

00:21 Publié dans Des pièces de théâtre | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : les enfants se sont endormis, daniel veronese, lamouette, tchekhov, théâtre, lyon, littérature, croix-rousse |