samedi, 08 juin 2013

Spirou au Grand Orient

On ignore à ce jour qui a profané la cathédrale Saint-Pierre de Nantes : croix gammées, statuettes de Femen, figurants de la manif pour tous avec des moustaches d'Hitler…. Il semble que les confusions entretenues par un certain nombre de déclarations récentes, en premier lieu celles de Pierre Bergé, assimilant les opposants au mariage gay à des extrémismes haineux, aient trouvé leur écho chez certains déséquilibrés.

Le préfet de Loire Atlantique a condamné l’acte au nom de la responsabilité de l’Etat dans la protection du patrimoine historique (sic). Le petit Valls, si prompt à monter au créneau, n’a toujours rien dit. Trop occupé sans doute à « hausser le ton » contre les nombreux maires refusant de marier des gays. 45% des Français, d’après un sondage récent, pense qu’il ferait un excellent premier ministre. Avec sa gueule de Spirou au Grand Orient, c’est vrai qu’il ferait un bon groom. L’entendra-t-on quand même condamner l’acte au 20 heures,d'autant plus que la porte de celle de Limoges a été, pour sa part, taguée de cette inscription : [droit canonique = sharia] ? Rien n'est moins sûr. Le petit groom sait ce qu'il fait.

Pour ma part, j’ai compris que les quatre ans que ce pauvre pays doit encore passer sous la direction de ce président pour lequel je me réjouis jour après jour de n’avoir pas voté tant il me semblait faux d’instinct, vont être plus clivants et plus destructeurs que jamais pour le pays, puisque cette équipe n’a qu’une seule arme pour rester au pouvoir : semer la division et divertir des enjeux vitaux, au risque de lui faire courir la pire des violences.

Il va donc falloir, devant les conséquences inéluctables des tentatives de récupération et des faux débats semés par ces gens, devant l’accroissement du chômage et l’amplitude de la crise dont ils sont les complices historiques, devant aussi l'appauvrissement culturel qu'ils incarnent, garder, plus que jamais la tête froide pour rester républicain face à une telle mascarade. Je trouve pour ma part cet état de fait tellement attristant que je ne vois, pour ne pas céder moi-même à un engagement dans une opposition politique qui me répugne autant que me répugne le président Hollande, qu'un engagement dans la littérature. Je ne sais combien de gens liront le roman dans l'écriture duquel je suis plongé depuis février, et qui me procure les joies, les peines, les vertiges et les crampes d'un chantier incessant. Pas beaucoup sans doute. Je peine cependant pour qu'ils se sentent alors lavés de toutes ces turpitudes du présent, et heureux dans leur lecture. C'est comme ça, vous le croirez ou non, que je traverse ces temps délétères.

17:40 | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : france, cathédrale de nantes, spirou, manuel valls, littérature |

samedi, 01 juin 2013

Magazines

Des femmes avec des coupes au carré, blondes ou brunes, jeunes ou vieilles, éthiopiennes, japonaises ou finlandaises, dans le cercle du magazine on s’en fout dorénavant, encloses, toutes taillées au carré. Des hommes aux cheveux ras, petits ou grands, malingres ou baraqués, marocains, danois, français, dans le cercle du magazine, on s’en fout tout autant, encadrés, rasés. Tous, hommes et femmes, comme des Amours mal grandis, et pressés les uns contre les autres dans le champ clos du papier glacé, vue aérienne sur de la viande au carré, de la viande rasée.

Autour un cercle rose inachevé, dessous le nom de la marque, en didones effilées

La première fois qu’il s’était fait couper les cheveux si ras, elle lui avait passé la langue sur la nuque, elle l’avait léché jusqu’au sommet du crane si doucement en l’appelant son petit facho qu’il en avait remisé toutes ses théories d’antan, sentant son gland s’émoustiller rien qu’au frisson humide et chaud sensible sur une zone érogène qu’il n’avait jamais pu soupçonner jusqu’alors, à cause de ces putains de cheveux trop longs qu’il fallait porter à l’époque.

La première fois qu’elle s’était fait couper au carré, il lui avait trouvé une vraie gueule de salope. Rien qu’à l’entendre le lui dire comme ça, si spontanément, gueule de salope, elle avait mouillé dans son string et tellement pris la tremblote aux cannes qu’elle avait prétexté la fatigue pour se jeter sur le sofa. Alors, ils avaient pénétré l’enclos vert, non loin de la mare, au pied de la colline.

Il tourna la page. La marque de quoi, au fait ?

18:16 | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : poésie, littérature |

jeudi, 30 mai 2013

Comme un poisson dans l'eau

La rivière s’asséchait. Il n’était pas un savant, mais il le ressentait. Encore, se fût-elle seulement asséchée, là n’était pas le pire. L’eau qui traversait ses branchies était non seulement de plus en plus pauvre en oxygène, mais encore de plus en plus emplie de saloperies de toutes sortes. Une espèce de chaos régnait dans la rivière. L'eau se troublait. Certaines espèces de poissons témoignaient d’une agressivité nouvelle à l’égard d’autres. D’autres paraissaient avoir renoncé à être ce qu’avaient été leurs pères, comme si on les avait drogués. Ils affectaient des comportements d’autres espèces, très maladroitement, suffisamment pour perdre toute authenticité. Le mot nature était devenu un gros mot. On ne parlait plus que d’élevage.

Il faut dire qu’ils n’avaient jamais été aussi nombreux, dans ce pauvre bras de rivière -qui, lui, devenait de plus en plus étroit, de plus en plus sale - de plus en plus nombreux à être passés par le même élevage, à avoir accepté les mêmes putrides enchantements. Il se disait que la plupart des poissons qu’il voyait se réjouir de tous ces changements avaient dû être drogués. Paupières closes, il regrettait souvent l’espace et l’eau claire, le courant et le clapotis d’autrefois. C’était pour lui un mystère qu’on pût, par des raisonnements de plus en plus spécieux, trouver à cette évolution un charme, un bonheur, un espoir. Trop conscient de l’assèchement en cours, de la mutation du liquide vital en poison mortel, il tenait le coup, comme on dit, grâce à deux raisons ;

La première, c’est le considérable volume de joie engrangé dans la mémoire de ses fibres. La fulgurance des courses qui s’étaient tenues autrefois dans ces courants à présent disparus le traversait tout entier. Il se disait alors qu’il contenait en lui de quoi tenir, même lorsque la rivière serait à sec, et que toutes les mutations en cours auraient conduit l’espèce à sa perte. Illusion réparatrice.

La seconde, c’était de croiser ça et là des compagnons qui, comme lui, avaient l’air de survivre sans s’accommoder du marasme, ni céder à la folie que ce dernier engendrait. Ils avaient tous ce même sourire étrange, ce regard fait d’une révolte pacifiée et d’une non-participation intérieure à l’endoctrinement des troupes. Le mot résistance n’ayant plus guère de sens en ces eaux résiduels face à tout ce qui les dévastait, y brillait seulement, dans un mélange de bonheur d'être là et de tristesse de ne pouvoir agir, ce qu'ils appelaient encore entre eux la conscience.

06:14 Publié dans Des nouvelles et des romans | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature, culture, décomposition, france, poésie |

mercredi, 29 mai 2013

Kerouac et les malentendus

Joyce Johnson, la petite amie de Kerouac en 1957, était à ses côtés lorsqu’il découvrit, dans un bar, non loin de l’entrée de métro sur la 66th Street, l’article de Gilbert Millstein du New York Times qui le sacrait successeur d’Hemingway. Elle raconte que le lendemain, le téléphone n’a cessé de sonner chez eux. Tous les journalistes demandaient un interview. Chez l’éditeur, Viking, même topo. Pour faire face à cette publicité massive, continue Joyce Johnson, Kerouac s’est mis à boire de plus en plus. La télévision était encore une chose nouvelle et il était « l’homme le pus impréparé qui soit ». Boire énormément avait pour résultat une performance médiatique plus que gênante.

« Les gens lui tombaient dessus. Il y avait une sorte d’avidité, de curiosité malsaine. Les gens s’attendaient à ce que Jack soit comme Dean Moriarty dans On the Road, sans savoir que c’était Neal Cassady qui lui avait inspiré ce personnage. Tout le monde faisait cette confusion. Et les gens ne comprenaient pas qu’ils avaient affaire à une personne beaucoup plus introspective, beaucoup plus timide que Dean Moriarty. Jack, lui, s’efforçait de correspondre bien maladroitement à cette image qu’on se faisait de lui, en buvant énormément »

« Joycey, la petite amie de Kerouac », Jean François Duval, Kerouac et la beat generation, PUF, 2012

Le rouleau tapuscrit de On the road a été mis en vente en 2001 par Christie’s et adjugé 2,5 millions de dollars à Jim Irsay

00:08 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, on the road, jack kerouac, joyce johnson, jim irsay |

samedi, 25 mai 2013

Ma mère avait laissé des romans

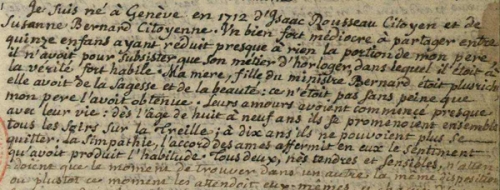

Dans ses Confessions, Rousseau parle peu de sa mère, sinon pour dire qu’étant « le triste fruit » du retour de son père, il lui couta la vie. Le lecteur apprend son nom, Suzanne Bernard. Et son état : Citoyenne.

Et puis, toujours dans le livre premier, il y a cette phrase, énigmatique et poétique, par laquelle se résume le sentiment de sa filiation, et que j’ai toujours trouvée aussi sombre que belle, parce que parfaitement close sur elle-même, accomplie. Et exprimant comme nulle autre un sentiment d’inachevé, une ouverture somptueuse vers l’imaginaire. Six mots : « Ma mère avait laissé des romans »

Un possessif, tout d’abord, pour déterminer une appartenance affective au monde irréelle, par quoi moi, Jean Jacques, je la possède malgré sa mort (et au-delà d'elle) : Ma

Mère : beau mot, nom commun, qu’on est en train, par bêtise, de laisser disparaître de l’usage de la langue française au profit de ce ridicule maman ou de ce futur parent 1 ou 2. Car maman n’est qu’un diminutif qui désigne une personne particulière dans son ensemble, quand mère désigne un état, une fonction et un fait : nous avons tous une mère et pas forcément une maman (c’est le cas de Rousseau, d’ailleurs). Alors que maman est un terme affectif, parent 1 ou 2 un terme légal, mère, par le cordon ombilical et la cicatrice que j’en porte au milieu du ventre, me rattache à l’histoire de ma propre naissance et à celle de mon appartenance à l’humanité, autrement dit, à quelque chose de plus grand encore qu’une personne, un fait.

Or toutes les lois du monde et tous les désirs du monde n’aboliront jamais les faits : voilà pourquoi Rousseau emploie ma à propos de cette femme qu’il n’a jamais connu et qu’il qualifie de mère, et Maman (avec un M majuscule, certes, mais sans possessif) pour désigner madame de Warens, qu’il a éperdument aimé, par la suite. Une mère, contrairement à une maman, est unique, irremplaçable. Se rend-on bien compte de ce que signifie, pris un à un, ces trois mots : mettre au monde ?

Avait : Le plus que parfait dit pourquoi, précisément, une mère est irremplaçable : comme le père, elle donne chair et matière à cette antériorité temporelle qui sans eux serait un trou noir insignifiant autant qu’insupportable, une source d’angoisse infinie, de ce temps où je n’étais pas là, et où eux était là, après d'autres, qui y furent, et n'y son plus non plus. Que les morts sont plus précieux que les vivants ! Avait : C’est un temps mystérieux, fabuleux, mythique. Il se peut que dans mon inconscient, une fois ôté tout le savoir historique et plat de ma raison, ce temps soit du même calendrier que celui de la guerre de Troie ou de la Genèse. Cette antériorité mystérieuse de moi-même et de mes gènes n’appartient qu’à ma mère et à mon père, par eux je remonte le fil imaginaire de la race dont j’ai besoin pour traverser le temps, pour ne pas être un simple matricule, aimé ou pas, peu importe. Rousseau n’écrit pas « elle a laissée, mais « elle avait laissé »…

Laissé : Le participe passé indique une trace, une empreinte, un héritage. Le mot est terriblement ambigu. Laisser (léguer) c’est une preuve d’amour d’un côté, d’un autre, laisser, c’est aussi abandonner. Dans ce laissé, se côtoient la joie la plus intense, la mélancolie la plus indicible. Il y a à la fois la certitude de l’amour, du désir, et la crainte du non-amour, de l’indifférence, tous les contours d’une solitude à la fois admise et insupportable.

Des : Que cet indéfini est bavard ! Comme il dit le peu d’importance de ces romans, par rapport au possessif ma, qui inscrivait tout à l’heure la donatrice dans la parole. Des : Si Jean-Jacques énonce les titres des livres qu’il lira ensuite, et qui sont ceux de son père, il ne dit rien de ceux laissés par sa mère, sinon qu’ils sont des « livres amusants », puis qu’il passa avec son père des nuits entières à les lire, et que ce dernier le quittait à l’aube en lui disant : « je suis plus enfant que toi ». La force littéraire du passage tient bien à cela, à la pudeur et à discrétion qui -à la fois témoigne- du projet de tout dire et y contrevient : ces romans sont ce qui reste et qui témoigne d’elle, et, donc, ce qui réunit le père et le fils dans ce qui importe plus encore que la pensée, le sentiment.

Romans : Nous y voilà. Les romans étant tout ce qu’elle a laissé, et Jean-Jacques ne la connaissant qu’à travers les récits qu’on voulut bien faire de sa vie, elle-même est devenu, comme le dit Philippe Lejeune, « un roman ». Mais à bien y regarder, elle a laissé aussi un fils, auquel le terme pourrait se substituer : « Ma mère avait laissé un fils ». De là à s’imaginer soi-même et sa vie comme un roman, il n’y a qu’un pas. Quel que soit le sens qu’on donne à la phrase, on retombe toujours sur cette rencontre de la mère et du fils dans et par la parole, et dans le cas de Jean-Jacques, dans et par la littérature. « Le pays des chimères est en ce monde le seul digne d’être habité » (1) s’écrie, dans un écho significatif, Julie dans la sixième partie de La Nouvelle Héloïse, peu avant de mourir. Ma mère avait laissé des romans : Cette phrase, plus que toute autre dans l’œuvre de Jean Jacques et est la preuve.

Ci dessus, manuscrit des Confessions (premières lignes)

Ci dessous, le texte de Rousseau (Livre I des Confessions)

14:11 | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : rousseau, confessions, fête des mères, littérature |

lundi, 20 mai 2013

Ecrire, dormir peut-être

J’écris, j’écris, j’écris. En ce moment-même, je passe l’Atlantique dans la salle à souper des troisièmes classes du New Amsterdam, qui quitta Southampton un lendemain de Pâques 1957. Sur l’escabeau, mon chat veille. Mon chat est un veilleur qui ne prononce jamais le moindre mot, mais qui, plus fidèle que moi-même à ce projet, me le rappelle lorsque je suis sur le point de l’oublier. Il est, sous son poil gris, un veilleur épais de silence. A cause de la couleur de sa robe, il porte un nom d’écrivain, qui n’est pas difficile à deviner.

S’il ne sait pas ce que j’écris, je me demande, moi, ce qu’il fabrique, quand il dort.

18:32 Publié dans Des poèmes | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : littérature, écriture |

vendredi, 17 mai 2013

Une histoire éphémère

D’Emmanuel Roïdis, on connait La Papesse Jeanne, pour ma part, j’ignorais ses histoires d’animaux, dont les éditions de l’Echoppe viennent récemment de publier la traduction sous le titre Histoire d’un singe et autres histoires d’animaux. L’écrivain reprend une vieille tradition, qui détourne les Histoires d’Animaux d’Aristote, l’un des premiers recueils de zoologie connu, au bénéfice de la satire comique et morale. Le propos premier est de rechercher narquoisement les différences entre l’homme et l’animal : singe, chat, poules, cheval, chiens et rats, éphémères, ce recueil de L’Echoppe propose la traduction de 6 des 10 contes existants.

Ils furent écrits durant la première décennie du vingtième siècle et ont l’air tous cuits d’hier, tant le ton y est jovial. Ainsi ce dialogue entre deux éphémères, l’un âgé de quelques minutes demandant à un autre vieux de quatre heures, quelques conseils sentimentaux.

« Comment ne pas considérer comme un grand bonheur pour eux le fait qu’ils ne font ou ne ressentent jamais deux fois la même chose au cours de leur existence, tandis que tous nos plaisirs, quand ils se répètent, perdent une grande partie de leur charme premier ?», s’interroge alors le narrateur. Ainsi, la brièveté de sa vie dispense l’éphémère du désespoir, conclut-il, et jamais il n’a le temps « de se dire qu’il aurait mieux fait de ne pas naître »

On a beaucoup ri (souvent jaune ou noir), de la mort, c'est de la durée de notre vie que l'écrivain grec, ici, s'amuse. Façon de mettre à distance les peurs archaïques de l'espèce, que chacun d'entre nous vit dans le tréfonds de son individu, à la manière si démunie d'un animal.

A l’opposé, après une digression comique par l’Ecclésiaste et Schopenhauer, Roïdis constate l’inutilité pour l’homme de jouir d’une vie si longue qu’il l’emplit de bavardages au moyen de ses correspondances et de la presse, de Paris, New-York, Saint-Pétersbourg à Pékin.

Puis il conclut par ces mots sur lesquels méditer, en ces temps d’allongement incessant de ce que les démographes qui n’ont pas lu Roïdis appellent ironiquement, « l’espérance de vie » :

« Le désir d’exister longtemps, ce désir si répandu, si indéracinable de notre cœur, me sembla à cet instant si saugrenu et absurde que j’eus honte d’appartenir à ce genre humain stupide et misérable, et que je jalousai les petites chrysalides volant au-dessus du courant, ces chrysalides que je persistais à identifier aux bienheureux éphémères. »

Emmanuel Roïdis, Histoire d’un singe et autres histoires d’animaux,

L’Echoppe, nov 2012

11:42 Publié dans Des nouvelles et des romans | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : l'échoppe, histoire d'un singe, emmanuel roïdis, satire, littérature, grèce |

jeudi, 09 mai 2013

Le grand retournement

Au printemps 1957, Kerouac traverse la France à toute vitesse et séjourne quelques jours seulement à Paris. Il y rencontre Gregory Corso et sa bande, qui logent au Beat Hôtel, rue Gît le Cœur à Saint-Michel. C’est alors qu’il expérimente ce qu’il appelle « le grand retournement ». Une sorte de jeu ironique de l’existence, si l’on peut dire : tandis que Sur la Route est en cours d’impression et que son personnage littéraire s’apprête à devenir « le roi des beatniks » (1) au sein de sa génération, le voyage, qu’il a pratiqué toute sa vie, lui apparaît comme une forme de subtil conformisme, une illusoire solution, un mensonge : « ce fut au cœur de ce voyage que se produisit le grand changement de ma vie, ce que j’ai appelé le « grand retournement » passant d’un goût juvénile et courageux pour l’aventure à une nausée complète en ce qui concerne l’expérience dans le monde au sens large, une révulsion de l’ensemble des six sens. [...] mon âme se mettait à crier : Pourquoi n’es-tu pas resté chez toi ? Tout ce que je voulais maintenant d’une certaine manière, c’était des corn flakes près d’une fenêtre de cuisine en Amérique avec un vent chargé de l’odeur des pins, c’est-à-dire une vision de mon enfance en Amérique, je suppose. » (1)

A partir de ce moment, il se détourne peu à peu de tous les ingrédients qui sont en train de forger le mythe littéraire naissant : la route, la drogue, le bouddhisme… Son chemin bifurque de plus en plus loin de celui du personnage qu’il devient pour le public, pour plonger dans cet état qu’il appelle la désolation.

A l’époque, les beatniks ne sont pas encore baptisés du nom de Beat Génération et Kerouac, qui sent venir le vent écrit : « Il n’y a rien de plus sinistre que les gens à la coule, qui posent (…) Chez les poseurs, c’est une sorte de décontraction de nature sociologique qui allait bientôt devenir un engouement de masse dans la jeunesse des classes moyennes (…) Il y a même quelque chose d’insultant là-dedans» (2)

Dans une lettre écrite en aout 1960, il résume ainsi le retournement opéré durant ces quelques jours : « De là je suis allé à Paris, où il ne se passait rien, si ce n’est que la plus belle fille du monde n’aimait pas mon sac à dos et avait rendez-vous avec un type à moustache debout une main dans la poche et un sourire méprisant aux lèvres devant les cinémas de nuit de Paris. » (3)

Vrai que ça doit être drôle de se sentir devenir - alors qu’on est si fêlé soi-même, si plein de troubles et de craintes- une sorte de valeur absolue pour ceux-là même qu’on méprise, et ce au nom des principes et des valeurs qu"on est en train d'abandonner.

Le grand retournement prend place aussi dans sa vie spirituelle : c’est l’abandon définitif du bouddhisme de L’écrit de l’éternité d’or (1956) et le retour vers le christianisme dans Vanité de Duluoz (1963) : « Quand j’eus écrit tout ceci, la croix m’apparut. Je ne peux échapper à sa pénétration mystérieuse dans ce monde brutal. Simplement, je la VOIS tout le temps, et même parfois la croix grecque. Les fous et les candidats au suicide ont ce genre de vision. De même les mourants et ceux qui souffrent d’une angoisse intolérable. Quel autre PÉCHÉ existe-t-il, sinon celui de la naissance ? ».

Et les écrits de Kerouac se referment sur une dernière parole, au bout du rouleau (si j'ose dire !) : « hic calix ! En latin, cela signifie Voici le calice, et vérifie bien qu’il y a du vin dedans. »

Kerouac qui dort, 1958

1 Big Sur

2 Les Anges de la désolation, Denoël

3 Sur la route et autres romans, Quarto, Gallimard

4 Vanité de Duluoz

06:37 | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : littérature, kerouac, beat generation, désolation, duluoz, beatnick, corso, bouddhisme, christianisme, beat hôtel |

lundi, 06 mai 2013

Suzanne, qui divague...

Marches silencieuses, manifs. Se réunir dans la rue, parce qu’on est pour ou contre une loi, un politicien et sa bande, parce qu’un immeuble s’est effondré ou qu’un gamin en a flingué un autre au lycée. Marcher une heure ou deux, battre le pavé, crier sa colère, son indignation, son deuil, ou juste suivre le troupeau, son père, sa mère, un pote ou un syndicat, blasé.

Longtemps que je ne marche plus.

Si, tout seul. Je regarde les gens de la ville. Pas trop longtemps. Leur fil dans l’oreille, leur amas de silence sur les épaules à eux aussi. Mieux seul. Plus conscient des contours

Je marche seul. Vieille chanson. J’ai toujours marché seul. Les autobus de l’aube, me souviens des trois huit à Neuville sur Saône et à cet hôtel de Montparnasse, il y a bien longtemps. Ouvrier par ci, réceptionniste par là. Nous sommes toujours seuls à marcher, payer. Me souviens des retours. Tu rentres seul. Le soir, les lampadaires s’éclairent.

Cette illusion du groupe. Quelque chose de mortifère, à force d’être rabaché, là-dedans.

Me souviens de la route. Le sac à dos, la gamelle qui pend, les boites de sardines, les relais d’une capitale à l’autre. Une nuit à Saint-Pauli, une autre à Kobenhavn, y’a longtemps. Ça parle qu’à toi, ces vieux trucs, une errance, une quête. « Quand je serai malade, le plus grand des malades, j’irai crever très loin, sur une route et seul », t’écrivais à l’époque. Tu suivais une mode, aussi. Mélange de convention et de vrai désespoir, difficile à savoir, à dix-huit ans. Le monde craque. Y’avait du vrai et du faux dans ta méduse. Quelque chose te guidait dans le timbre de Cohen, quand il chantait Suzanne, l’impression aussi qu’il se foutait de toi, Léonard, et juste gagnait son fric, mieux qu’un tourneur à l’usine, hein. Les z’artistes. Tellement bidons, les z’artistes ! Toi, tu tournais en rond dans le bocal de la terre, poisson rouge au regard parfaitement rond. A la fonderie, tu te demandais durant la pause, comment les mecs arrivaient à s’enfiler du café au lait avec du vin rouge à dix heures du matin, nom de Dieu, et après, retournaient aux machines.

Un sens à tout ça ? Y’en a pas, jamais eu, ni à droite ni à gauche, et ceux de gauche mentent plus crus encore, sans Dieu.

Construire du rêve que le temps qui passe à la fois protège et tue. Ton rêve, en tout cas, c’était pas ça, le social qu’ils ont fabriqué, que tu subis comme eux, comme leur merde, dans le bocal. Pas d’intérêt, eux. Leurs carrières minables, c’est tout.

Les marches les plus fécondes, c’est dans les allées des cimetières, où le rêve se fait dense, le but proche, le mystère comme dénoué. Ils sont là, t’attendent, les secrets d’une nuit sans fin.

Et quand tu voudrais lui dire…

00:39 | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature, poésie, cohen, suzanne |