mercredi, 15 février 2012

Gazette de Solko n°18

16:42 Publié dans Sur le vif | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : sarkozy, présidentielle, politique, actualité |

Fin de la culture générale

Fin de la culture générale, aux concours d’entrée de Sciences Po et de nombreuses autres écoles. Un bien ? Un mal ? Chacun disserte dans son coin, comme en d’autres temps sur la réforme de l’orthographe. La supprimer irait dans le sens de la fameuse égalité (sauce XXIème siècle) qui en toute chose cherche à abolir la discrimination et à établir d’imaginaires parités entre tout ce qui de près ou de loin revendique un pouvoir ou une différence. Vieux credo des éducateurs de gauche. La conserver reviendrait à protéger les systèmes de castes permettant aux élites de se reproduire de façon pernicieuse.

Longtemps, des théories de gauche l’ont défendue parce qu’elles facilitaient justement l’ascenseur social et l’intégration des plus démunis au sein des élites bourgeoises. Mais il semble qu’aujourd’hui, les élites étant devenues aussi incultes et connes que le bon peuple, à quoi servirait l’enseignement, jugé dispendieux et purement ornemental, de cette fameuse culture générale, devenue un véritable serpent de mer ?

Pour ne pas parler dans le vide, commençons par nous demander ce qu’est cette fameuse culture gé et en quoi consiste dans les faits son enseignement. On découvrirait alors qu’elle est au fil du temps devenue parfaitement anachronique dans les établissements publics du secondaire où des réformes plébiscitées par l’OCDE et effectuées aussi bien par des gouvernements à majorité PS qu’UMP (je n’ose plus trop dire de gauche ou de droite) ont laissé entrer pour des raisons justement sociales et plus tellement culturelles ce qu’on appelle avec une certaine hypocrisie un « nouveau public ». On découvrirait que, franchi ce premier cap, la culture Gé n'est qu'une sorte de matière hybride, sise entre Questions pour un Champion et le Trivial Poursuit, un système de fiches apprises par cœur et servant à bachoter.

On peut dès lors se demander légitimement quelle est son utilité aujourd’hui. Et même, si sa suppression en tant que matière ne sera pas, in fine, le meilleur moyen de rétablir chez certains une envie d’en faire une pratique personnelle. Car la culture générale (détestation pour ce mot générale….) est fondamentalement celle de l’honnête homme (le contraire du pédant ou du technicien) et celle de l’autodidacte (elle est un mode de vie, une pratique individuelle). Au final et sans sophisme, l’enseignement de la culture générale n’était-il pas le pire ennemi de la culture générale ?

A un jeune homme qui habiterait Paris et s’apprêterait à le quitter bientôt, je conseillerais à ce sujet deux choses en matière de culture générale : d’abord, une promenade au Père Lachaise. Rêver un bref instant devant ces tombes qui ne sont ni des fiches ni des produits, observer longuement celle d’Héloïse et Abélard, puis celle de Géricault, celles de quelques généraux d’Empire, méditer longuement enfin devant celle de Balzac et celle de Nerval qui se font face, en se disant : « Et maintenant à nous trois ! »

Et puis, parce qu’on ne peut penser que « sur la brèche », se plonger durant les mois qui viennent dans la si rigoureuse et si juste Crise de la Culture d’Hannah Arendt, dont je tire les quelques lignes qui vont suivre : il n’y a pas mieux pour comprendre comment et pourquoi on a pu en arriver là, grâce aux efforts conjugués des politiciens de tous bords, soucieux de faire d’une pierre deux coups en déclinant non sans démagogie le culturel sur le mode du social et le social sur le mode du culturel, histoire de rattraper le retard par rapport à nos amis américains et de préparer le monde de demain.

Hannah Arendt

11:31 | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : sciens po, culture générale, littérature, hannah arendt, actualité, société |

vendredi, 06 janvier 2012

Visiter Jeanne d'Arc

On va beaucoup parler de Jeanne d'Arc aujourd'hui, d'une Jeanne devenue un symbole politique brandi, honni, vénéré, récupéré, quand Jeanne, je préfère m'en souvenir, c'est d'abord de la littérature, dans le sens le plus joyeux du terme.

C’est d’abord la petite Jeanne qui demande régulièrement au poète en le tutoyant : Dis Blaise, sommes-nous loin de Montmartre, comme si un élastique de plus en plus fin se tendait entre la pointe de son épée devant la basilique et les terres de plus en plus glacées du parcours en Transsibérien : « tu es loin de Montmartre, de la Butte qui t'a nourrie du Sacré Cœur contre lequel tu t'es blottie », repond Cendrars.

C’est ensuite cette Dame du Temps Jadis chantée par Villon, la «bonne lorraine qu’Anglais brulèrent à Rouen », à l’égal de la très sage Hélois, une sorte de Moyen Age à elle toute seule, portée par ces quelques paroles dans le vacarme de notre présent, et nous éprouvons cette distance qui nous sépare également de ce point lointain.

C’est enfin un mystère blotti le long d’une Meuse endormeuse, celui de Péguy et celui si universel de la partance :

« Adieu, Meuse endormeuse et douce à mon enfance,

Qui demeures aux prés où tu coules tout bas,

Meuse adieu : j’ai déjà commencé ma partance

En des pays nouveaux où tu ne coules pas. »

Telle n'est pas hélas la chanson qu'on nous chantera à son propos dans l'actualité aujourd'hui...

statue équestre de Jeanne d'Arc devant Montmartre

09:39 Publié dans Aventures post-mortem de la langue française | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : jeanne d'arc, politique, actualité |

mercredi, 04 janvier 2012

La gazette de Solko n°15

07:39 | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : politique, actualité |

mardi, 03 janvier 2012

La mer pour vingt balles

De 1914 à 1918 disparurent de nombreux jeunes gens alors en pleine force l'âge : Charles Péguy au front, Guillaume Apollinaire au retour, de la grippe espagnole. On cite aussi souvent le nom d'Alain Fournier. Ces disparitions ont éclipsé celles d'autres gloires nationales, plus âgées. Parmi elles, Claude Debussy, emporté par un cancer, à 56 ans. Un musicen de génie qui a un front de chien indochinois, l'horreur de son prochain, un regard de feu et la voix légèrement enchifrenée : C'est ainsi que le dépeignit Léon Daudet dans ses Salons et Journaux, avant de rajouter qu'il se régalait d'un oeuf pas trop cuit agrémenté d'un petit morceau de foie ou de rognon au jus.

Paul Jean Toulet, qui se déclarait ami comme cochon avec l'auteur du Prélude, entretint avec lui une correspondance qui s'étala sur 16 années. Paul Jean Toulet était l'un de ceux qui, au soir du 30 avril 1902, n'avait pas hurlé son déplaisir ni crié : "Nous ne sommes pas heureux non plus!" lors de la création de Pelléas et Melisande. A Toulet, Debussy confiait donc qu'il était "une des rares personnes dont j'aime à recevoir des nouvelles". Cette correspondance est emplie des petites prévenances qui faisaient alors le charme des amitiés durables. On y parle souvent de nourriture : "Venez diner sans crainte demain, il y a une cuisinière qui évidemment n'est pas la petite nièce de Brillat Savarin, mais elle fait ce qu'elle peut"

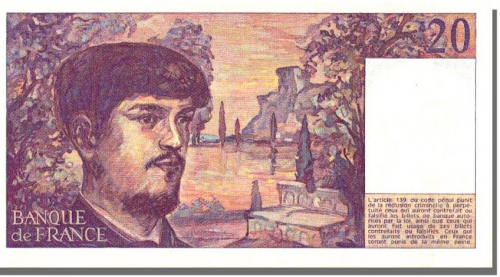

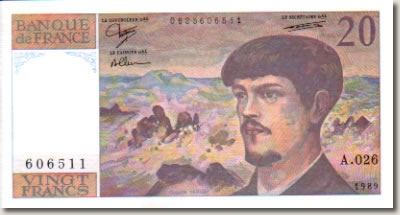

Le peintre Marcel Baschet, qui réalisa en 1884 le portrait de l'artiste (on peut admirer le tableau au musée d'Orsay) ne se doutait pas qu'un jour, une reproduction à l'identique en serait tirée à des milliers d'exemplaires pour finir dans la poche de millions de Français. Pour quelle raison un Debussy valait-il deux Berlioz ? Cela reste un mystère que la Banque de France gardera sans doute bien bouclé dans ses coffres. Imprimé en 1980, le Debussy fut livré aux Français avec la gauche au pouvoir, Mitterand à l'Elysée et une rose au Panthéon, en 1981. Curieux destin, pour un farouche nationaliste, qui se fit appeler Claude de France. Comme le Quentin de la Tour, il fut conçu par Taurelle. On découvre le musicien devant une mer et des récifs sur une face du billet. Il n'y avait pas eu une telle valeur faciale depuis 1950, date du retrait du Vingt francs pécheur.

07:36 | Lien permanent | Commentaires (14) | Tags : debussy, la mer, billets français, euros, léon jusseaume, société, crise de l'euro, actualité, politique, musique, économie |

mercredi, 28 décembre 2011

Gazette de Solko n°14

01:10 | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : depardieu, actualité, solko |

mercredi, 21 décembre 2011

La gazette de Solko n°13

13:12 | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : solko, actualité, david beckham, psg, laurent jaffrin, nouvel obs, rue 89 |

samedi, 17 décembre 2011

Le cas Sneijder de Jean Paul Dubois

Monter ou descendre dans la hiérarchie sociale, dans l’estime de ses proches ; être un dominant ou un dominé, ou les deux à la fois ; monter en puissance ou se perdre en chute libre : le dernier roman de Jean Paul Dubois , Le Cas Sneijder mérite d’être lu et relu pour ce qu’il est, une sorte de fable philosophique sur la société post-moderne qu’aura pourrie l’individualisme de ses composants.

Revenu d’un coma après la terrible chute ascenseur du 28ème étage d’un immeuble situé sur Saint-Antoine » (p 42) dans lequel il a perdu sa fille, le narrateur, Paul Sneijder, « soumis à une imperceptible modification » (p 127) et à « une perception plus affinée de la réalité » (p 61) se met à voir « le mécanisme de nos vies d’une autre perspective », à « devenir attentif » des humains, un peu à la manière des chiens qu’il promène dans le cadre de son nouveau job à Montréal (dog walker). Il sent dans l’air « quelque chose d’enfiévré, d’hystérique », qu’il appelle « une sauvagerie latente, un affolement de la vie » (p 61), dont il tente de se tenir dorénavant écarté.

C’est ainsi qu’il rejoint le point d’observation si historiquement et intrinsèquement littéraire du persan, du naïf, de l'étranger, du candide, du décalé dirions-nous aujourd’hui. Il découvre alors « qu’on ne construit pas un ascenseur autour d’un immeuble, mais un immeuble autour d’un ascenseur »(p 53), et que cet instrument du hasardeux destin est au centre de tout le dispositif familial et social qui l’entoure. L’ascenseur, responsable de son traumatisme concret, l’est en effet de façon plus maligne des nôtres, plus diffus : véritables métaphores d’un monde « de ruses, de mensonges, de leurres » (p 172), les ascenseurs « nous élèvent mais aussi nous dressent les uns contre les autres » (p 127). Principe organisateur de la norme urbaine du monde moderne en ce sens qu’il gère sa verticalité, l’ascenseur est bel et bien « un objet sous évalué et sous estimé » (p 109) : grâce à lui, « ce qui était dispersé est désormais concentré » (p 111), sans lui, « plus de verticalité, plus de densité ». C’est lui qui a fait l’agrégat de ce monde déréglé dans lequel on accepte de tenir sur 0,18 m2 pour grimper de quelques étages. Lui aussi, rajoute Sjneider, « qui a tué ma fille » : (p 112)

D’où le cas Sneijder ou la folie Sneijder, qui rêve un instant de créer « une thrombose » afin d'arrêter le flux de ces ascenseurs qui «transportent tous les cinq jours l’équivalent de la population de la planète » (p 55). Et qui s’observe jour après jour, non sans délice, en train de mettre en scène sa propre dégringolade sociale, au grand dam de sa femme qui passe son temps à lui conseiller « d’aller voir quelqu’un» et de ses fils, deux jumeaux aussi vaniteux qu'insignifiants, que leur mère a castrés. Devenu à la fin de cette vertigineuse dégringolade un « minable », Paul Sneijder «déclaré inapte» et placé sous tutelle par ces trois personnages pour lesquels à aucun moment le lecteur n’est invité à ressentir la moindre empathie envisage de rejoindre enfin sa fille.

« Ce sont les gens, bien plus que les immeubles, qui me posent problème» (p 61), confesse malicieusement ce héros narrateur au détour de l’une de ses introspections ceux qui « puisent dans leur vie comme dans une caisse à outils », à l’image de sa femme qui, chaque fois qu’elle « se fait baiser par son amant » lui «ramène un poulet fermier » (p 49). Parmi eux, il n’y a d’autre recours semble-t-il, que de mordre ou d’être mordu, de monter ou de descendre, à moins de passer « par perte et profits » comme Nicholas White, ce journaliste à Business Work de 34 ans oublié durant un week-end entier dans un ascenseur .

Paul Sjneider, soixante ans, n’oublie rien de ce qu’il a vécu parmi eux, et à plusieurs reprises se rend compte que c’est bien ça le fond de son problème : il voudrait « trancher dans le passé avec un hachoir de boucher » (p 33), il « aimerait appartenir à une espèce amnésique» (p 62) mais sa mémoire est hélas « ignifugée » depuis l’accident du 4 janvier 2011.

Le cas Sjneider s’ouvre et se ferme sur les cadavres de cinq mille oiseaux (des carouges à épaulettes) et ceux de cent mille poissons (des tambours ocellés) qui firent récemment l’actualité : c'est une comédie noire sur la vie familiale en occident post-moderne, une fable caustique sur la place précieuse tout autant qu’insignifiante qu’occupe parmi tant d’autres une seule vie humaine, une méditation nostalgique sur la part d'étrangeté meurtrière contenue en chacun d'entre nous. A plus d'un titre, un livre à lire.

19:48 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : le cas sneijder, jean paul dubois, montréal, ascenseur, littérature, actualité |

mardi, 13 décembre 2011

L'homme au manteau vert

Je croise en salle des ventes un type au regard clair et déterminé. L'euro, m’assure-t-il, ne passera pas le mois d'avril. C’est donc le moment d’acheter de l’or. Car même avec ce qu’il a pris depuis le printemps dernier, il va encore grimper de 15 à 20 % d’ici le prochain. Inévitable, lâche-t-il dans son manteau vert. Tout ça m'a rappelé ce qui se passait avant le passage à l'euro, ces conversions du papier au métal pour ensuite repasser du métal au papier selon la loi financière du chiasme qui permet aux plus entreprenants et aux mieux lotis de rafler en tout 40%, crise ou pas crise, sur le gros des électeurs

Il y a dans ces pronostics quelque chose de fébrile, qui me laisse songer à ceux des turfistes de PMU. Sauf qu’ici, c’est une autre ambiance. J’ai vu partir hier un lingot à 36930 euros (+14,5% de frais de vente, faites vous-même le compte). Les maigres économies d’un type bourlingueur et distrait au monde ne m’offrent que les moyens de regarder les courses. Je regarde. Comme au casino. Toujours instructif de savoir ce qui se passe sur la pelouse.

Les 20 francs or, les 50 pesos, les demi-souverains mis successivement à l’encan trouvent preneurs à plein tarif, tout comme les débris d’or (y compris d’or dentaire). Mon bonhomme a sans doute raison : dans les milieux « informés », on anticipe sur la fin de l'euro comme il y a peu on anticipait sur la fin des monnaies nationales. Pendant ce temps, des politiciens disent au bon peuple qu’il va falloir « réguler les marchés financiers qui imposent leurs règles anti-démocratiques aux peuples ».

Cause toujours.

L’Histoire est bien un cirque, peu de progrès moral depuis l’empire d’Akkad. La monnaie ne vaut rien en soi, y’a qu’à voir le regard repu de ceux qui remportent la mise. C’est sur leur sourire qui ne fait qu’effleurer la surface des lippes que se jouent le cours et l’avenir des monnaies. Franc, euro, qu’importe ; l’homme est l’homme et les affaires sont les affaires. Seul prévaut l’adage souverain de l’homme au manteau vert : la monnaie appartient aux riches et ne survit que le temps qu’elle leur permet de faire des affaires.

06:34 Publié dans Lieux communs | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : crise, euro, politique, société, actualité, franc |