jeudi, 30 mai 2013

Comme un poisson dans l'eau

La rivière s’asséchait. Il n’était pas un savant, mais il le ressentait. Encore, se fût-elle seulement asséchée, là n’était pas le pire. L’eau qui traversait ses branchies était non seulement de plus en plus pauvre en oxygène, mais encore de plus en plus emplie de saloperies de toutes sortes. Une espèce de chaos régnait dans la rivière. L'eau se troublait. Certaines espèces de poissons témoignaient d’une agressivité nouvelle à l’égard d’autres. D’autres paraissaient avoir renoncé à être ce qu’avaient été leurs pères, comme si on les avait drogués. Ils affectaient des comportements d’autres espèces, très maladroitement, suffisamment pour perdre toute authenticité. Le mot nature était devenu un gros mot. On ne parlait plus que d’élevage.

Il faut dire qu’ils n’avaient jamais été aussi nombreux, dans ce pauvre bras de rivière -qui, lui, devenait de plus en plus étroit, de plus en plus sale - de plus en plus nombreux à être passés par le même élevage, à avoir accepté les mêmes putrides enchantements. Il se disait que la plupart des poissons qu’il voyait se réjouir de tous ces changements avaient dû être drogués. Paupières closes, il regrettait souvent l’espace et l’eau claire, le courant et le clapotis d’autrefois. C’était pour lui un mystère qu’on pût, par des raisonnements de plus en plus spécieux, trouver à cette évolution un charme, un bonheur, un espoir. Trop conscient de l’assèchement en cours, de la mutation du liquide vital en poison mortel, il tenait le coup, comme on dit, grâce à deux raisons ;

La première, c’est le considérable volume de joie engrangé dans la mémoire de ses fibres. La fulgurance des courses qui s’étaient tenues autrefois dans ces courants à présent disparus le traversait tout entier. Il se disait alors qu’il contenait en lui de quoi tenir, même lorsque la rivière serait à sec, et que toutes les mutations en cours auraient conduit l’espèce à sa perte. Illusion réparatrice.

La seconde, c’était de croiser ça et là des compagnons qui, comme lui, avaient l’air de survivre sans s’accommoder du marasme, ni céder à la folie que ce dernier engendrait. Ils avaient tous ce même sourire étrange, ce regard fait d’une révolte pacifiée et d’une non-participation intérieure à l’endoctrinement des troupes. Le mot résistance n’ayant plus guère de sens en ces eaux résiduels face à tout ce qui les dévastait, y brillait seulement, dans un mélange de bonheur d'être là et de tristesse de ne pouvoir agir, ce qu'ils appelaient encore entre eux la conscience.

06:14 Publié dans Des nouvelles et des romans | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature, culture, décomposition, france, poésie |

mercredi, 29 mai 2013

Kerouac et les malentendus

Joyce Johnson, la petite amie de Kerouac en 1957, était à ses côtés lorsqu’il découvrit, dans un bar, non loin de l’entrée de métro sur la 66th Street, l’article de Gilbert Millstein du New York Times qui le sacrait successeur d’Hemingway. Elle raconte que le lendemain, le téléphone n’a cessé de sonner chez eux. Tous les journalistes demandaient un interview. Chez l’éditeur, Viking, même topo. Pour faire face à cette publicité massive, continue Joyce Johnson, Kerouac s’est mis à boire de plus en plus. La télévision était encore une chose nouvelle et il était « l’homme le pus impréparé qui soit ». Boire énormément avait pour résultat une performance médiatique plus que gênante.

« Les gens lui tombaient dessus. Il y avait une sorte d’avidité, de curiosité malsaine. Les gens s’attendaient à ce que Jack soit comme Dean Moriarty dans On the Road, sans savoir que c’était Neal Cassady qui lui avait inspiré ce personnage. Tout le monde faisait cette confusion. Et les gens ne comprenaient pas qu’ils avaient affaire à une personne beaucoup plus introspective, beaucoup plus timide que Dean Moriarty. Jack, lui, s’efforçait de correspondre bien maladroitement à cette image qu’on se faisait de lui, en buvant énormément »

« Joycey, la petite amie de Kerouac », Jean François Duval, Kerouac et la beat generation, PUF, 2012

Le rouleau tapuscrit de On the road a été mis en vente en 2001 par Christie’s et adjugé 2,5 millions de dollars à Jim Irsay

00:08 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, on the road, jack kerouac, joyce johnson, jim irsay |

lundi, 27 mai 2013

La gauche n'est qu'un standing

Parait que je suis un anar de droite. La première personne à me l’avoir fait remarquer était une collègue, enfin si on peut appeler comme ça quelqu’un qui a sévi dans l’Education Nationale en laissant croire à des générations que la littérature française se borne au J’accuse et au Germinal de Zola, aux Misérables de Hugo, et l'allemande au Maitre Puntila de Brecht, saupoudré avant de passer au four de quelques poèmes d’Arthur et de Pablo, évidemment. Et qui, quand tu lui dis que Bloy et Péguy sont des Grands, te répond d’un air mi-dégouté, mi-indigné : « ils sont pas un peu réacs, ceux-là, quand même ? »

C’était il y a une septaine d’années. Après une vie entière de locataire (je n’ai pas le capitalisme dans l’ADN), je venais de céder à la tyrannie de l’emprunt pour tous, les loyers ayant atteint quasiment le prix des remboursements. Cette collègue, qui avait depuis un moment fini de payer son crédit, était déjà propriétaire d’un appartement boulevard des Belges, dans le sixième arrondissement de Lyon. Jusque là, rien que de très banal. Sauf qu’elle était aussi depuis toujours membre du parti communiste, engagée comme elle le disait à tout un chacun en emplissant la salle des profs de flyers syndicaux, « dans la lutte ». L’Education Nationale a toujours été peuplée de gens paradoxaux comme ça, dont la carte du parti était en quelque sorte le pendant bonne conscience de la carte bleue.

Il y en avait une autre, une prof de maths, qui jouait les gens aisés parce qu’elle aussi avait déjà son appart - bien que son crédit fût encore en cours. Elle ne supportait pas qu’on lui dise que tant qu’elle n’aurait pas remboursé son prêt, elle ne serait jamais que locataire de sa banque, bref, qu’elle était encore une pauvre. Les gens de la classe moyenne ne supportent pas qu’on leur dise ça. C’est à ça qu’on reconnait leur fatuité. Le libéralisme giscardien et le socialisme mitterrandien ont bien joué, main dans la main durant des décennies, en faisant vivre tout ce petit monde à crédit.

La classe moyenne a pu ainsi, tout en se donnant des airs chics de propriétaires, financer les fonds de pension et autres placements des riches à coups de taxes et d’impôts, comme les esclaves les plus soumis auraient refusé de le faire, pour peu qu’on libéralise les mœurs de temps en temps par une petite loi soi-disant progressive et bien troussée. Car dans son malheur, la classe moyenne qui ne croit plus sérieusement à Dieu depuis lurette, s’est couchée devant le dieu Egalité des francs-maçons, qui la sermonnent non seulement en chaire le dimanche, mais tous les jours de la semaine en petit écran, via ses cols blancs propres et diplômés peuplant ministères et medias.

Quand je faisais mes études à Paris, je me souviens d’eux, trentenaires dans les années 80, et achetant avec un apport consubstantiel de papa/maman qui un deux pièces au Marais, qui un duplex à Nanterre, qui un rez-de-chaussée sur cour boulevard Bonne Nouvelle ou un étage rue des Plantes. A l’époque déjà – j’en sais quelque chose- vous ne pouviez, sans l’aide de vos géniteurs, acheter un logement avec un seul salaire commun, à moins de vous serrer la ceinture et tout ce qu’il y a dessous pendant des années. Je me souviens de cette étudiante m’exhortant vers 1986 à la solidarité coluchienne, tout en réalisant son rêve de petite bourgeoise bien de droite avec les sous de ses parents. Les gros malins lui filaient l’apport dont elle avait besoin, à condition qu’elle achetât dans le même arrondissement qu’eux….

Le plus drôle étant ces fils ou ces filles de propriétaires vous expliquant alors que le capitalisme est une infecte sujétion et que jamais ô grand jamais ils ne s’abaisseraient à se mêler d’acheter quoi que ce soit, quitte à passer leur vie en meublés ou en colocations, et qu’on retrouve vingt ans plus tard signant des actes chez les notaires, en consciencieux héritiers.

Oui la gauche n’est plus aujourd’hui qu’un standing, une marque. Et le socialisme une perte de temps. Parce que ça coute beaucoup de temps, d’argent, de paroles, d’énergies, et surtout d’illusions répandues pour rien et déçues inexorablement, que de mettre en place un gouvernement et un président socialistes qui font la même politique que ceux qu’ils ont remplacés. Sous Hollande, le petit prof et le petit salarié ont vu leurs heures sup de nouveau fiscalisées, mais les salaires des grands patrons ne seront pas limités. Et les chiffres du chômage explosent. Les gays vont se marier, mais seuls les plus riches d’entre eux pourront se payer un gosse à l’étranger, dans une société dont les contrats à durée indéterminée sont par ailleurs bannis sans que ça gêne grand monde. Harlem Désir s’indigne plutôt qu’un groupe d’identitaires, grimpés sur le toit de Solférino, aient le culot anti-démocratique de faire flotter une banderole demandant la démission du pingouin. Des fascistes, moi j’vous dis.

Après avoir jeté les maires de droite dans l’embarras, le manœuvrier Hollande qui, comme tous les manœuvriers de son espèce, brade la nation pour sauver le parti dont il tient tout son pouvoir, lancera bientôt le débat sur le droit de vote des étrangers pour tenir jusqu’à la fin de son mandat en préservant son standing de gauche. Ce type feint d’être de la classe moyenne, en ce sens qu’il en incarne la normalité jusqu’en ses cheveux teints, tout en cédant aux sirènes de Bruxelles et du FMI qui ponctionnent partout la classe moyenne, tout en lui arrachant ce qui lui reste d’identité. C’est sous son mandat que le français aura cessé d’être la langue unique de l’enseignement au profit de l’anglais (On a échappé au hollandais, Dieu merci !).[1]

Avoir un standing de gauche, c’est applaudir à cette aberration, censée aider les étudiants chinois quand le fils ou la fille de monsieur Tout-le-monde déclaré bien beauf sera vite distancié, dans une Université même payée par ses parents contribuables. Avoir un standing de gauche, c’est traiter à table le maire de Vienne de vieux réac et de facho, tout ça parce qu’il a déclaré qu’il ne marierait pas d’homosexuels dans sa ville. Avoir un standing de gauche, c’est applaudir au mur des cons du syndicat de la magistrature et au suicide de Venner dans un même mouvement du menton, lueur complice dans le regard. Avoir un standing de gauche, c’est être assuré que l’euro reste malgré tout (et tout se tient dans ce malgré comme dans ce tout) la meilleure solution…

Bref.

Si tu trouves ce standing un peu court, carrément faux-cul et complètement suicidaire, pour les poseurs d'étiquettes, t’es forcément un anar, tu piges ? Un des pires : un de droite…

[1] Ce pauvre Hollande, qui fit entièrement évacuer la rue du Faubourg Saint-Honoré tout un après-midi de manif aujourd'hui, et en est à se réjouir de passer de 25 à 29% dans un sondage !. Aurait-il peur que les mères de famille cathos et les grands parents débonaires qui se tassent sur les Invalides à la même heure prennent d’assaut son palais pour l'en virer manu-militari ?

11:14 Publié dans Des nuits et des jours... | Lien permanent | Commentaires (41) | Tags : manifpourtous, france, société, politique, culture, capitalisme, socialisme, bobo de gauche |

samedi, 25 mai 2013

Ma mère avait laissé des romans

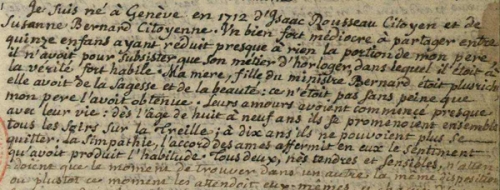

Dans ses Confessions, Rousseau parle peu de sa mère, sinon pour dire qu’étant « le triste fruit » du retour de son père, il lui couta la vie. Le lecteur apprend son nom, Suzanne Bernard. Et son état : Citoyenne.

Et puis, toujours dans le livre premier, il y a cette phrase, énigmatique et poétique, par laquelle se résume le sentiment de sa filiation, et que j’ai toujours trouvée aussi sombre que belle, parce que parfaitement close sur elle-même, accomplie. Et exprimant comme nulle autre un sentiment d’inachevé, une ouverture somptueuse vers l’imaginaire. Six mots : « Ma mère avait laissé des romans »

Un possessif, tout d’abord, pour déterminer une appartenance affective au monde irréelle, par quoi moi, Jean Jacques, je la possède malgré sa mort (et au-delà d'elle) : Ma

Mère : beau mot, nom commun, qu’on est en train, par bêtise, de laisser disparaître de l’usage de la langue française au profit de ce ridicule maman ou de ce futur parent 1 ou 2. Car maman n’est qu’un diminutif qui désigne une personne particulière dans son ensemble, quand mère désigne un état, une fonction et un fait : nous avons tous une mère et pas forcément une maman (c’est le cas de Rousseau, d’ailleurs). Alors que maman est un terme affectif, parent 1 ou 2 un terme légal, mère, par le cordon ombilical et la cicatrice que j’en porte au milieu du ventre, me rattache à l’histoire de ma propre naissance et à celle de mon appartenance à l’humanité, autrement dit, à quelque chose de plus grand encore qu’une personne, un fait.

Or toutes les lois du monde et tous les désirs du monde n’aboliront jamais les faits : voilà pourquoi Rousseau emploie ma à propos de cette femme qu’il n’a jamais connu et qu’il qualifie de mère, et Maman (avec un M majuscule, certes, mais sans possessif) pour désigner madame de Warens, qu’il a éperdument aimé, par la suite. Une mère, contrairement à une maman, est unique, irremplaçable. Se rend-on bien compte de ce que signifie, pris un à un, ces trois mots : mettre au monde ?

Avait : Le plus que parfait dit pourquoi, précisément, une mère est irremplaçable : comme le père, elle donne chair et matière à cette antériorité temporelle qui sans eux serait un trou noir insignifiant autant qu’insupportable, une source d’angoisse infinie, de ce temps où je n’étais pas là, et où eux était là, après d'autres, qui y furent, et n'y son plus non plus. Que les morts sont plus précieux que les vivants ! Avait : C’est un temps mystérieux, fabuleux, mythique. Il se peut que dans mon inconscient, une fois ôté tout le savoir historique et plat de ma raison, ce temps soit du même calendrier que celui de la guerre de Troie ou de la Genèse. Cette antériorité mystérieuse de moi-même et de mes gènes n’appartient qu’à ma mère et à mon père, par eux je remonte le fil imaginaire de la race dont j’ai besoin pour traverser le temps, pour ne pas être un simple matricule, aimé ou pas, peu importe. Rousseau n’écrit pas « elle a laissée, mais « elle avait laissé »…

Laissé : Le participe passé indique une trace, une empreinte, un héritage. Le mot est terriblement ambigu. Laisser (léguer) c’est une preuve d’amour d’un côté, d’un autre, laisser, c’est aussi abandonner. Dans ce laissé, se côtoient la joie la plus intense, la mélancolie la plus indicible. Il y a à la fois la certitude de l’amour, du désir, et la crainte du non-amour, de l’indifférence, tous les contours d’une solitude à la fois admise et insupportable.

Des : Que cet indéfini est bavard ! Comme il dit le peu d’importance de ces romans, par rapport au possessif ma, qui inscrivait tout à l’heure la donatrice dans la parole. Des : Si Jean-Jacques énonce les titres des livres qu’il lira ensuite, et qui sont ceux de son père, il ne dit rien de ceux laissés par sa mère, sinon qu’ils sont des « livres amusants », puis qu’il passa avec son père des nuits entières à les lire, et que ce dernier le quittait à l’aube en lui disant : « je suis plus enfant que toi ». La force littéraire du passage tient bien à cela, à la pudeur et à discrétion qui -à la fois témoigne- du projet de tout dire et y contrevient : ces romans sont ce qui reste et qui témoigne d’elle, et, donc, ce qui réunit le père et le fils dans ce qui importe plus encore que la pensée, le sentiment.

Romans : Nous y voilà. Les romans étant tout ce qu’elle a laissé, et Jean-Jacques ne la connaissant qu’à travers les récits qu’on voulut bien faire de sa vie, elle-même est devenu, comme le dit Philippe Lejeune, « un roman ». Mais à bien y regarder, elle a laissé aussi un fils, auquel le terme pourrait se substituer : « Ma mère avait laissé un fils ». De là à s’imaginer soi-même et sa vie comme un roman, il n’y a qu’un pas. Quel que soit le sens qu’on donne à la phrase, on retombe toujours sur cette rencontre de la mère et du fils dans et par la parole, et dans le cas de Jean-Jacques, dans et par la littérature. « Le pays des chimères est en ce monde le seul digne d’être habité » (1) s’écrie, dans un écho significatif, Julie dans la sixième partie de La Nouvelle Héloïse, peu avant de mourir. Ma mère avait laissé des romans : Cette phrase, plus que toute autre dans l’œuvre de Jean Jacques et est la preuve.

Ci dessus, manuscrit des Confessions (premières lignes)

Ci dessous, le texte de Rousseau (Livre I des Confessions)

14:11 | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : rousseau, confessions, fête des mères, littérature |

jeudi, 23 mai 2013

Locustarum examen

Le printemps, c’est la saison des asperges, des cerises, des fraises et des examens : au marché de la Croix-Rousse, les maraichers se plaignent tous de la pauvreté de leur récolte. L’éducation Nationale, elle, demeure ponctuelle dans sa production saisonnière de pensums. Qu’il pleuve, qu’il vente ou qu’on crève de chaud par 40°, il y en a pour tout le monde, élèves, étudiants, professeurs. Ecrits puis oraux, avec des lots conséquents de copies et d’exposés tous la plupart du temps similaires puisqu’à l’école on n'apprend depuis toujours, c’est bien connu, qu'à faire, dire et penser comme tout le monde, tantôt en rangs, tantôt en ronds..

Ce matin donc, je m’en vais examiner.

Et comme j’aime bien savoir ce que je fais quand je fais quelque chose, j’ai suivi la piste à travers les siècles de ce terrible mot examen, utilisé aussi bien dans le domaine judiciaire que le médical, l’économique ou le scolaire. J’ai donc ouvert mon Gaffiot – une Bible irremplacée, et voici ce que je découvre : Le sens premier du terme latin examen est essaim d’abeilles, puis par dérivation troupe. Gaffiot, décidément, toujours à propos ! Il donne comme exemple Juvenum examen (Horace, Odes, 1, 35 [J’ai toujours aimé la précision des citations, Félix Gaffiot herborise autant qu’il fait de la grammaire]), qu’il traduit par troupe de jeunes gens. Au passage, apprécions ce locustarum examen, si tragiquement véridique, recueilli chez Tite Live, 42, 10,7 : nuée de sauterelles.

Comment le mot en vient-il à son troisième sens dans l’Enéide du bon Virgile (12, 725) ? Ne me le demandez pas, Gaffiot n’en dit rien. Il enregistre, simplement : aiguille ou languette d’une balance, et de là, action de peser, contrôle.

Le moderne Robert donne comme étymon le latin exigere, peser. Sans plus.

Mais Gaffiot, à l’article exigo, rappelle que ce même verbe à lui-même pour étymon ago (agir). Le premier sens de exigo (ex ago) étant pousser hors de, chasser, puis, mener à terme et enfin mesurer, régler.

Ainsi se comprend le fait que le terme ancien ait pu signifier en même temps les troupes ou les nuées (ce qui sort hors de) et l’instrument qui sert à peser. Finalement, le mot français examiner contient la forme latine verbale (contrôler) et nominale (les troupes). Examiner, cela revient à peser les sauterelles, pour ne pas dire autre chose.

C’est sans rapport aucun, mais je trouve très engageante cette vue de Lyon, prise du haut de la montée de la Grande Côte.

06:22 Publié dans Sur le vif | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : latin, examen, gaffiot, éducation nationale, lyon, croix'rousse, etymologie |

mardi, 21 mai 2013

Dominique Venner

Personne ne peut rester indifférent au geste d'un homme qui se suicide devant un autel. Pour de multiples raisons, qui vont bien au-delà du geste spectaculaire. D’abord parce que dans la théologie catholique, le suicide est un péché d’orgueil, le pire qu’on puisse asséner à son Créateur. Cela dit, je ne doute pas qu’en conscience, Dominique Venner ne se soit pas considéré comme un suicidé, mais bien plutôt comme un soldat.

de multiples raisons, qui vont bien au-delà du geste spectaculaire. D’abord parce que dans la théologie catholique, le suicide est un péché d’orgueil, le pire qu’on puisse asséner à son Créateur. Cela dit, je ne doute pas qu’en conscience, Dominique Venner ne se soit pas considéré comme un suicidé, mais bien plutôt comme un soldat.

Dans le dernier billet qu’il a laissé ce matin même sur son blog, consacré à la loi absurde passée en coup de force par Hollande, il écrit ceci :

« Je viens d’écouter un blogueur algérien. De toute façon, disait-il, dans quinze ans les islamistes seront au pouvoir en France et ils supprimeront cette loi. Non pour nous faire plaisir, on s’en doute, mais parce qu’elle est contraire à la charia »

Suit cette phrase, citée partout : « Il faudra certainement des gestes nouveaux, spectaculaires et symboliques pour ébranler les somnolences, secouer les consciences anesthésiées et réveiller la mémoire de nos origines. Nous entrons dans un temps où les paroles doivent être authentifiées par des actes ».

Pour se maintenir au pouvoir et faire, à sa place, la politique de son prédécesseur, Hollande a mis le doigt dans un engrenage qui finira par lui être fatal, c’est celui d'une manipulation trop criante de l’opinion. Parce qu’il en avait besoin, il a fait de cette réforme du mariage « pour tous » une manière d’être de gauche quand même. Il a pris de front l’épiscopat français et une grande partie des catholiques, de même que la tradition du pays, alors qu’il était si simple de mettre sur pied une union civile donnant les mêmes droits aux homosexuels, sans engager avec le mot mariage une possibilité de recours devant la cour de justice européenne pour obtenir des droits sur la filiation, et sans choquer les consciences religieuses, juives et musulmanes comprises.

Mais Hollande a beau être un énarque doctrinaire enfermé dans l'histoire de son parti et sa stratégie personnelle, il veut être le président de tous les Français. Aujourd’hui pompier pyromane, il parle d’apaisement pour tenter d’éteindre par la loi l’incendie qu’il a lui-même allumé en proposant cette loi. Le sang de Dominique Venner l’éclabousse donc indirectement comme, ironie du sort, celui de Grossouvre lui aussi suicidé (mais à l’Elysée), éclaboussa plus directement Mitterrand, l’homme que le triste sire qui habite àl’Elysée s’est donné pour modèle. Ironie du sort, toujours, non seulement Venner et Grossouvre étaient de grands amis, mais encore Venner, en tant que directeur de la Nouvelle Revue d’Histoire, avait dernièrement rouvert le dossier sur le prétendu suicide de son ami personnel, ce même Grossouvre qui fut surnommé durant deux septennat le ministre de la vie privée de MItterrand

Bref, le suicidé de Notre Dame n'est pas n''importe qui, un quelconque agité d'extrême droite, un simple militant anti mariage pour tous, comme on le clame sur toutes les ondes

Je cite ici quelques propos de Venner, plus érudit que militant, directeur de la NRH où écrivit Decaux et Jacqueline de Romilly, qui permettent d’aider à mieux comprendre cet acte, par-delà les raisons données par la propagande officielle :

« Ce qui caractérise la société dans laquelle nous vivons et ses classes dirigeantes, c'est le rejet de l'histoire, le rejet de l¹esprit historique. Celui-ci avait plusieurs mérites. Il assurait d'abord la vigueur du sentiment national ou identitaire. Il permettait d'interpréter le présent en s'appuyant sur le passé. Il développait l¹instinct stratégique, le sens de l'ennemi. Il favorisait aussi une distance critique par rapport au poids écrasant du quotidien. Ce rejet de l'histoire s¹accompagne paradoxalement d'une hypertrophie médiatique de ce qu'on appelle la mémoire, qui n'est qu'une focalisation partielle et partiale d'évènements contemporains. Comme les autres spécialistes des sciences humaines, les historiens subissent le chaos mental de l'époque et participent à l'effort général de déstructuration. Sous prétexte de répudier tout impérialisme culturel, l¹enseignement de l'histoire a brisé le fil du temps, détruisant la véritable mémoire du passé. Suivant l'expression d¹Alain Finkielkraut, il nous apprend à ne pas retrouver dans nos ancêtres l'image de nous-mêmes. Le rejet de la chronologie est un procédé très efficace pour éviter une structuration cohérente de l'esprit. Cela est bien utile. La cohérence gênerait la versatilité et le tourbillonnement dont se nourrit une société soumise à la tyrannie de l'éphémère et de l'apparence. Ma conception de l'histoire est évidemment différente. Je l'ai définie dans l¹éditorial du premier numéro d'Enquête sur l¹histoire : Notre vision du passé détermine l'avenir. Il est impossible de penser le présent et le futur sans éprouver derrière nous l'épaisseur de notre passé, sans le sentiment de nos origines. Il n'y a pas de futur pour qui ne sait d'où il vient, pour qui n'a pas la mémoire d'un passé qui l'a fait ce qu'il est. Mais sentir le passé, c'est le rendre présent. Le passé n'est pas derrière nous comme ce qui était autrefois. Il se tient devant nous, toujours neuf et jeune. »

L'impératif de l'historien (propos recueillis par Laurent Schang).

La gauche, enfin cette gauche socialo-libérale exécrable, Lang, Bergé, Mamère et consorts, va fêter non loin de Notre Dame sa « victoire » à la Bastille. Ils vont klaxonner dans les rues, aussi ? Sans doute ce que Hollande et ses sbires appellent apaiser. En attendant, voici une capture d’écran (vers 20h30), qui en dit long sur l’état des troupes, en effet. Triste pays.

20:55 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (16) | Tags : dominique venner, suicide, notre-dame, mariage gay, politique, france, société, festif, décadence |

lundi, 20 mai 2013

Ecrire, dormir peut-être

J’écris, j’écris, j’écris. En ce moment-même, je passe l’Atlantique dans la salle à souper des troisièmes classes du New Amsterdam, qui quitta Southampton un lendemain de Pâques 1957. Sur l’escabeau, mon chat veille. Mon chat est un veilleur qui ne prononce jamais le moindre mot, mais qui, plus fidèle que moi-même à ce projet, me le rappelle lorsque je suis sur le point de l’oublier. Il est, sous son poil gris, un veilleur épais de silence. A cause de la couleur de sa robe, il porte un nom d’écrivain, qui n’est pas difficile à deviner.

S’il ne sait pas ce que j’écris, je me demande, moi, ce qu’il fabrique, quand il dort.

18:32 Publié dans Des poèmes | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : littérature, écriture |

samedi, 18 mai 2013

L'art pour tous

Connaissez-vous Jussi Pylkkanen ? C’est le président de Christie’s Europe. Il s’est écrié hier, au vu des résultats de la vente de Christie's à New York (495 millions de dollars) : «Nous sommes entrés dans une nouvelle ère du marché de l’art, où les collectionneurs chevronnés et les nouveaux enchérisseurs rivalisent au plus niveau sur la scène internationale » On dirait un qatari qui parle de footballeurs.

52. Millions de dollars (+ les frais = 58,4) pour Number 10 de Jackson Pollock (ci-dessus), 48,9 millions de dollars pour Dustheads de Basquiat, 56, 1 millions pour Woman with Folowered Hat de Roy Lichtenstein. On est encore loin de l’enchère record de 119,2 millions de dollars pour l’une des versions du Cri de Munch en 2012. Au dessus, cependant, de Cézanne et de ses Pommes, nature morte adjugée mardi 7 mai pour 41 605 000 dollars par maison Sotheby's.

Il faut dire que Jackson Pollock, adepte de l’art primitif, des indiens d’Amérique et des figures dématérialisées, alcoolique, claqué à 44 ans dans un accident de voiture, Jean Michel Basquiat, ne à Brooklyn, métisse, pionnier du Street Art, maqué à Warhol, canné à 27 ans d’une overdose de coke, Roy Liechtenstein, septuagénaire emblématique de l’acrylique et de la térébenthine, né et mort à Manhattan, virtuose de l’auto-dérision, qui affirma un jour : « Je pense que mon travail est différent de la BD, mais je n’appellerais pas ça une transformation, je ne pense pas que ce soit important pour l’art. » ont tout pour alimenter la légende bidon des temps ineptes et paradoxaux dont nous subissons la continuelle mise en spectacle et/ou mise en politique, les deux allant de pair dorénavant.

Dans un monde où l’argent et le marché seuls font encore autorité, il devient impossible de critiquer, voire même de ricaner, sans passer pour l’atrabilaire ou l’idiot de service : admettons donc que ces gens ont un talent unique et incontestable, tant leurs œuvres sont, in fine, significatives de la crise de la valeur qui crucifie le monde contemporain. Leurs œuvres appartiennent à la fois au temps de l’après Bien et Mal, de l’après Beau et Laid, de l’après Goût et de l’après Histoire.

La valeur de ces œuvres, en effet, ne se calcule non pas à l’aune de ce qu’elles créent de nouveau, car il n’y a là vraiment rien de nouveau, mais à celle de ce qu’elles détruisent en terme de tradition. Leur valeur symbolique est de sanctifier, dans des espaces muséaux créés à leur usage, le fait égalitaire comme constituant number one de l’esthétique démocratique, en lieu et place des critères anciens. « J’aurais pu en faire autant » (variante de « n’importe qui pourrait en faire autant », car un parmi des milliards, je suis n'importe qui) : voilà ce que doit penser le pékin moyen qui se promène avec son portable numérique devant ce type de toiles, d’expositions en galeries, même si, de toute évidence, il ne l’aurait pas fait : Reconnaître sa propre médiocrité, en tout point égale à celle de son voisin et s'en satisfaire, telle est l'expérience ontologique que l'art contemporain. - serviteur du politique - propose au citoyen du monde.

Dustheads de Basquiat

Ces œuvres, qui se prétendent dépositaires de l’art pour tous, sont chargés de la même vulgarité, si l’on veut bien se souvenir de l’étymologie du mot, et de la même imposture que tout ce qui relève du pour tous : car ce que le nombre, le chiffre, le montant ou le record, comme on voudra l’entendre, sacralisent ici, ce n’est pas l’œuvre, mais l’individu à mon image qui l’a signée, moi devenu star, en quelque sorte, dans une illusion de valeur. Parce que je le vaux bien... La marque.

Comme sur les terrains de foot. Au fond, il n’y a plus beaucoup de différences entre les stades et les musées. Sinon que dans les seconds, on fait en sorte de paraître mieux élevé : mais il se peut que l’Art contemporain et ses dérives financières produisent à son tour ses hooligans, ses briseurs de fêtes et de rêves. Ce serait justice.

Woman with Folowered Hat de Roy Lichtenstein

Le tiercé gagnant de Christie's

10:36 | Lien permanent | Commentaires (15) | Tags : sotheby's, christie's, pollock, basquiat, lichtenstein, enchères, art contemporain |

vendredi, 17 mai 2013

Une histoire éphémère

D’Emmanuel Roïdis, on connait La Papesse Jeanne, pour ma part, j’ignorais ses histoires d’animaux, dont les éditions de l’Echoppe viennent récemment de publier la traduction sous le titre Histoire d’un singe et autres histoires d’animaux. L’écrivain reprend une vieille tradition, qui détourne les Histoires d’Animaux d’Aristote, l’un des premiers recueils de zoologie connu, au bénéfice de la satire comique et morale. Le propos premier est de rechercher narquoisement les différences entre l’homme et l’animal : singe, chat, poules, cheval, chiens et rats, éphémères, ce recueil de L’Echoppe propose la traduction de 6 des 10 contes existants.

Ils furent écrits durant la première décennie du vingtième siècle et ont l’air tous cuits d’hier, tant le ton y est jovial. Ainsi ce dialogue entre deux éphémères, l’un âgé de quelques minutes demandant à un autre vieux de quatre heures, quelques conseils sentimentaux.

« Comment ne pas considérer comme un grand bonheur pour eux le fait qu’ils ne font ou ne ressentent jamais deux fois la même chose au cours de leur existence, tandis que tous nos plaisirs, quand ils se répètent, perdent une grande partie de leur charme premier ?», s’interroge alors le narrateur. Ainsi, la brièveté de sa vie dispense l’éphémère du désespoir, conclut-il, et jamais il n’a le temps « de se dire qu’il aurait mieux fait de ne pas naître »

On a beaucoup ri (souvent jaune ou noir), de la mort, c'est de la durée de notre vie que l'écrivain grec, ici, s'amuse. Façon de mettre à distance les peurs archaïques de l'espèce, que chacun d'entre nous vit dans le tréfonds de son individu, à la manière si démunie d'un animal.

A l’opposé, après une digression comique par l’Ecclésiaste et Schopenhauer, Roïdis constate l’inutilité pour l’homme de jouir d’une vie si longue qu’il l’emplit de bavardages au moyen de ses correspondances et de la presse, de Paris, New-York, Saint-Pétersbourg à Pékin.

Puis il conclut par ces mots sur lesquels méditer, en ces temps d’allongement incessant de ce que les démographes qui n’ont pas lu Roïdis appellent ironiquement, « l’espérance de vie » :

« Le désir d’exister longtemps, ce désir si répandu, si indéracinable de notre cœur, me sembla à cet instant si saugrenu et absurde que j’eus honte d’appartenir à ce genre humain stupide et misérable, et que je jalousai les petites chrysalides volant au-dessus du courant, ces chrysalides que je persistais à identifier aux bienheureux éphémères. »

Emmanuel Roïdis, Histoire d’un singe et autres histoires d’animaux,

L’Echoppe, nov 2012

11:42 Publié dans Des nouvelles et des romans | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : l'échoppe, histoire d'un singe, emmanuel roïdis, satire, littérature, grèce |