lundi, 23 mars 2009

Les arêtes des Fantasques

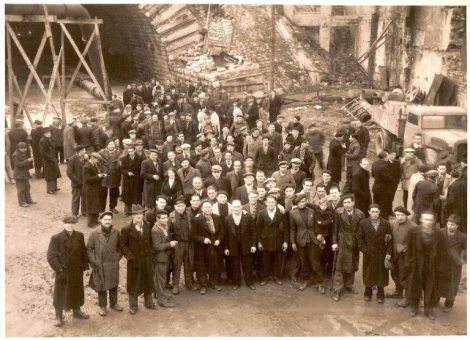

Ce rassemblement d'ouvriers rappelle la construction du premier tunnel de la Croix-Rousse, à Lyon., en juin 1941. Les travaux avaient été adjugés le 27 février 1939, et le gros œuvre du percement fut réalisé entre 1940 et 1948. Cette photo-ci date de 1941. Durant la guerre, les Lyonnais avaient utilisé le chantier du tunnel comme un abri contre les bombardements. Le forage des puits de ventilation s'effectua par la suite, de 1949 à 1950. L'aménagement des galeries, des stations de ventilation et la pose du revêtement intérieur en céramique de 1950 à 1951. La mise en place des installations de force motrice et éclairage, de signalisation et de sécurité de 1951 à 1952. Le tunnel a pu être inauguré en 1952 par le président du Conseil Antoine Pinay et le maire de Lyon Edouard Herriot, qui avait été à l'origine de sa fabrication. Cette décision avait donné lieu à une virulente polémique, à l'époque : de fait, la localisation en ce point-là du quai Saint-Clair du nouveau tunnel routier coupait littéralement en deux la rue Royale et le quartier de la soie, balayait la place Louis Chazette et défigurait à jamais le magnifique cours d'Herbouville. Qui donc à présent prend le temps d'admirer, sur la droite quand on quitte le tunnel pour prendre le pont sur le Rhône, le magnifique immeuble aux pilastres cannelés, aux superbes chapiteaux, à la corniche richement travaillée par-dessus les oeils de bœuf ? Qui se souvient que plusieurs autres immeubles de Soufflot ont été sacrifiés alors qu'il eût été possible de faire déboucher ce même tunnel plus en amont, vers la montée de la Boucle, et d'éviter ainsi de corseter la ville au Nord, comme elle l'avait été, un siècle auparavant, au Sud, par le préfet Vaisse qui avait isolé deux kilomètres de presqu'ile du reste du centre-ville en construisant Perrache ?

Le tunnel de la Croix-Rousse redevient d'actualité depuis le vote par le Grand Lyon, début février 2009, du percement d'un deuxième tube, juste à côté du premier, lequel sera réservé aux transports en commun, aux piétons et aux vélos. Les travaux vont débuter à la fin de cette année, et le percement proprement dit se fera à partir d’avril 2010 (pour une ouverture en 2014). On en profitera pour désamianter l'actuel tunnel routier, changer le système de ventilation et remettre aux normes-incendie son revêtement. Il faut prévoir six mois de fermeture et 220 millions d'euros.

Ce qu'on tait fort pudiquement, c'est qu'à cette occasion, un ensemble architectural de galeries souterraines datant du XVIIème et du XVIIIème siècles va voler ni plus ni moins en éclat, bien que son intérêt historique soit avéré et malgré le classement de la ville au fameux « patrimoine mondial de l'Unesco ». Comme quoi tout ceci n'est qu'un fumeux label touristique ! Trente-quatre galeries mesurant chacune une trentaine de mètres de long, réparties de part et d'autre d'un important cheminement central aménagé en escalier et s'enfonçant dans les profondeurs du sous-sol lyonnais en direction du Rhône : parce que ce curieux tracé est situé juste sous la rue des Fantasques, on avait appelé ces galeries « les arêtes des Fantasques ». Pas d'arêtes dans le gosier du tunnel de l'encore toute puissante automobile : ces vestiges patrimoniaux sont condamnés.

05:58 Publié dans Bouffez du Lyon | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : arêtes des fantasques, soufflot, place louis chazette, tunnel de la croix-rousse |

dimanche, 22 mars 2009

De la passion politique

« Les passions politiques atteignent aujourd'hui à une universalité qu'elles n'ont jamais connue. Elles atteignent aussi à une cohérence. Il est clair que, grâce au progrès de la communication entre les hommes, et plus encore, de l'esprit de groupement, les adeptes d'une même haine politique, lesquels, il y a encore un siècle, se sentaient mal les uns les autres et haïssaient, si j'ose dire, en ordre dispersé, forment aujourd'hui une masse passionnelle compacte, dont chaque élément se sent en liaison avec l'infinité des autres. Cela est singulièrement frappant pour la classe ouvrière, qu'on voit, encore au milieu du XIXème siècle, n'avoir contre la classe adverse qu'une hostilité éparse, des mouvements de grève disséminés (par exemple ne pratiquer la grève que dans une ville, dans une corporation), et qui forme aujourd'hui, d'un bout de l'Europe à l'autre, un tissu de haine si serré. On peut affirmer que ces cohérences ne feront que s'accentuer, la volonté de groupement étant une des caractéristiques les plus profondes du monde moderne, qui de plus en plus devient, et jusque dans les domaines où on l'attendait le moins, (par exemple le domaine de la pensée), le monde des ligues, des unions, des faisceaux. (...) La condensation des passions politiques en un petit nombre de haines très simples et qui tiennent aux racines les plus profondes du cœur humain est une conquête de l'âge moderne.

Les passions politiques rendues universelles, cohérentes, homogènes, permanentes, prépondérantes, tout le monde reconnaît là, pour une grande part, l'œuvre du journal politique quotidien et bon marché. On ne peut s'empêcher de rester rêveur et de se demander s'il ne se pourrait pas que les guerres inter humaines ne fissent que commencer quand on songe à cet instrument de culture de leurs propres passions que les hommes viennent d'inventer, ou du moins de porter à un degré de puissance qu'on n'avait jamais vu, et auquel ils s'offrent de tout l'épanouissement de leur cœur chaque jour qu'ils s'éveillent »

(Julien Benda - La Trahison des clercs, 1927)

Je cherchais chez Péguy, le souvenir de ce texte, qui se trouvait en fait chez Benda.

Benda analyse la manière dont les clercs de son temps excitèrent les passions politiques (principalement nationaliste et internationaliste), via notamment l'invention des grands organes de presse. et leurs liens avec les partis A cette occasion, il rappelle que le peuple du début du XIXème siècle, celui dont parle Michelet, n'éprouvait pas à un tel point sa passion dans le domaine publique, mais bien davantage dans toutes les sphères du privé. Ce qu'il nomme « trahison des clercs », c'est cette permanente excitation et permanente bipolarisation des passions politiques dans les sphères populaires. Si ce texte, malgré son caractère daté, rencontre aussi de vifs échos avec la situation d'aujourd'hui, c'est que l'établissement de ce qu'on appelle la « société de communication », qui va de pair avec la schématisation outrancière de la pensée et la bipolarisation à l'américaine des partis politiques parait faire de lui une sorte de texte prophétique. La défaite de toute possibilité d'affirmer une pensée individuelle à l'intérieur d'une société de masses s'y lit en creux de façon déjà désespérante. C'est pourquoi ce texte de Benda est à lire avec celui de Péguy, qui évoque, lui, non pas une strangulation idéologique, mais une strangulation économique : les deux vont de pair dans le monde où nous sommes, et la conjonction des deux a bien pour conséquence la fin d'une certaine gaité, d'une joie de vivre ensemble. Voilà pourquoi, quelques soient les différends, il reste précieux, sans égarer son propre point de vue, de les dépasser. Pour conclure, cette citation prise dans L'Argent de Péguy :

« Nous avons connu un temps où, quand un ouvrier allumait sa cigarette, ce qu'il allait vous dire, ce n'était pas ce que le journaliste a dit dans le journal de ce matin »

09:48 Publié dans Les Anciens Francs | Lien permanent | Commentaires (15) | Tags : littérature, charles péguy, julien benda |

samedi, 21 mars 2009

Péguy parlant du peuple

Je cherchais un autre passage de lui. Mais je suis tombé sur celui-ci, que j'avais surligné, il y a bien longtemps :

« De mon temps, tout le monde chantait. Excepté moi, mais j'étais déjà indigne d'être de ce temps-là. Dans la plupart des corps de métiers, on chantait. Aujourd'hui, on renâcle. Dans ce temps-là on ne gagnait pour ainsi dire rien. Les salaires étaient d'une bassesse dont on n'a pas idée. Et pourtant tout le monde bouffait. Il y avait dans les plus humbles maisons une sorte d'aisance dont on a perdu le souvenir. Au fond on ne comptait pas. Et on n'avait pas à compter. Et on pouvait élever des enfants. Et on les élevait. Il n'y avait pas cette espèce d'affreuse strangulation économique qui à présent d'année en année nous donne un tour de plus. On ne gagnait rien. On ne dépensait rien. Et tout le monde vivait.

Il n'y avait pas cet étranglement d'aujourd'hui, cette strangulation scientifique, froide, rectangulaire, régulière, propre, nette, sans une bavure, implacable, sage, commune, constante, commode comme une vertu, où il n'y a rien dire, et où celui qui est étranglé a si évidemment tort.

On ne saura jamais jusqu'où allait la décence et la justesse de ce peuple ; une telle finesse, une telle culture profonde ne se retrouvera plus. Ni une telle finesse et une telle précaution de parler. Ces gens-là eussent rougi de notre meilleur ton d'aujourd'hui, qui est le ton bourgeois. Et aujourd'hui, tout le monde est bourgeois. »

( Charles Péguy, L'Argent - 1913)

22:31 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : charles péguy, littérature, common decency |

Au café

10:55 Publié dans Des inconnus illustres | Lien permanent | Commentaires (25) | Tags : fumer, mater, brasserie, cafés, société, peinture |

vendredi, 20 mars 2009

Polémique papale

« Si on n'y met pas l'âme, si on n'aide pas les Africains, on ne peut pas résoudre ce fléau par la distribution de préservatifs : au contraire, le risque est d'augmenter le problème. » Première version : « au contraire on augmente le problème).

Dans les deux cas, si je sais lire, cela signifie : on ne peut réduire la lutte contre le Sida à la distribution des préservatifs. La proposition conditionnelle marquant clairement que l'extinction du fléau ne saurait être réduit à un seul geste technique (« si on n'y met pas de l'âme... »). Ceux qui attendent que le garant d'un dogme séculaire se plie à une idéologie actuelle évidemment l'entendent d'une autre oreille. Mais aucun pape ne peut ouvertement parler comme le chef d'une ONG ou d'un service sanitaire.

On comprend pourquoi Nicolas, Ségolène et autres consorts réduisent leurs déclarations à des propos type sujet/verbe/complément..., à une syntaxe et à un vocabulaire indigents, n'emploient plus ni conditionnel, ni subjonctif, etc... « Tous ensemble, tous ensemble », au moins, tout le monde comprend... Même si ça ne veut plus rien dire.

De l'aveuglement syntaxique à la mauvaise foi idéologique, il n'y a qu'un pas !

10:28 Publié dans Des nuits et des jours... | Lien permanent | Commentaires (35) | Tags : sida, religion, benoit xvi, christianisme |

jeudi, 19 mars 2009

De manif en manip

Les professionnels de la manif ? de la manip ?

Z'ont bien une tête de damnés de la Terre, trouvez pas ?

Les seuls à être payés un jour de grève,

Ne l'oublions pas.

22:44 Publié dans Des nuits et des jours... | Lien permanent | Commentaires (12) | Tags : grève, syndicats |

mercredi, 18 mars 2009

De l'autorité

« Puisque l'autorité requiert toujours l'obéissance, on la prend souvent pour une forme de pouvoir ou de violence. Pourtant l'autorité exclut l'usage de moyens extérieurs de coercition : là où la force est employée, l'autorité proprement dite a échoué. L'autorité, d'autre part, est incompatible avec la persuasion qui présuppose l'égalité et opère par un processus d'argumentation. Là où l'on a recours à des arguments, l'autorité est laissée de côté. Face à l'ordre égalitaire de la persuasion, se tient l'ordre autoritaire qui est toujours hiérarchique. S'il faut vraiment définir l'autorité, alors ça doit être en l'opposant à la fois à la contrainte par la force et à la persuasion par arguments. La relation autoritaire entre celui qui commande et celui qui obéit ne repose ni sur une raison commune ni sur le pouvoir de celui qui commande : ce qu'ils ont en commun, c'est la hiérarchie elle-même, dont chacun reconnait la justesse et la légitimité, et où tous deux ont d'avance leur place fixée »

Hannah Arendt, "Qu'est-ce que l'autorité", La Crise de la culture

22:23 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (10) | Tags : hannah arendt, autorité, école, enseignement |

mardi, 17 mars 2009

L'ordre de la décadence

On m'avait parlé de civilisations décadentes, d'empires effondrés, de nations déchues. Je ne me figurais pas comment de tels cataclysmes pouvaient surprendre et renverser des populations entières. Des années d'enseignement m'auront appris à isoler le processus de la décadence. Le processus de la décadence n'est pas un processus violent. Au contraire. Il s'opère en douceur, d'une génération à l'autre, aussi doucement que le principe qui fait par exemple qu'avec la complicité démagogique des élites, on passe (en termes de figures professorales de référence qui font autorité) de Jacqueline de Romilly à François Bégaudeau. C'est un exemple si parlant. Il m'a fallu du temps pour comprendre que la décadence est un phénomène collectivement consenti, et comme institutionnalisé, dans les alcôves des familles comme dans les cabinets ministériels. Processus entrepris, donc, avec la complicité lasse de tous, hommes, femmes, enfants. Masses. Je prends un exemple : Bashung est mort. Soit. Treize ou seize pages dans Libé, m'a t-on dit. Je ne lis plus ce torchon depuis longtemps... Combien pour Gracq, il y a peu ? Un rocker a fait une œuvre, quand un écrivain n'a presque rien fait. Tel est le monde à la morte culture où nous consommons des choses sans intéret ni pérennité, pétrifiés dans notre propre idiotie, tous témoins du processus de la décadence qui alimente nos caisses à tous, parfois horrifiés, la plupart du temps engourdis, et trop, finalement, consentants.

Qui aura la vigueur - non pas de dire, c'est très facile de dire - mais de faire en sorte que dans les lycées de France, les portables, les baladeurs soient interdits, des espaces de lecture et de concentration intellectuels soient recréés, des tenues décentes - pour filles comme pour garçons, - soient éxigées, le tout sous peine d'exclusion immédiate... Qui ? Personne ne le fera, car la décadence est notre œuvre collective, nous en sommes fiers, parents, profs, syndicats, institutions... Tous ensemble, tous ensemble, comme ils chanteront encore jeudi prochain, en défilant sous des ballons et en parodiant des chansons de colonies de vacances... La décadence ne connaissant nulle limite, pas même celles de la manifestation, pas même celles de sa contestation...

21:27 Publié dans Lieux communs | Lien permanent | Commentaires (35) | Tags : littérature, décadence, éducation, politique, société, actualité |

lundi, 16 mars 2009

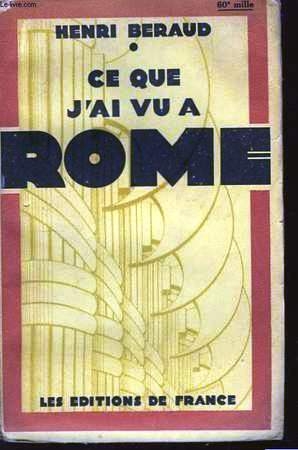

La dédicace au Duce

Après Moscou et Berlin, Henri Béraud publie en 1929 le troisième volet de ses témoignages, « Ce que j'ai vu à Rome ». Il travaille cette fois-ci pour Le Petit Parisien d'Elie Blois. En 1922, il avait déjà couvert, comme on dit à présent, l'événement de la Marcia su Roma. C'est la troisième fois que Béraud interviewe Mussolini. A un an près, ils ont le même âge (43 & 44 ans). Le Français jauge l'Italien, et son "français plein de coquette nonchalance". Il observe aussi un pays dont "les murs parlent" : « Mussolini est partout, en nom comme en effigie, en gestes comme en paroles - et plus encore que Kemal en Turquie, et plus même que Lénine à Moscou » Il est venu prendre la température, « l'air fasciste », comme il le dit lui-même. L'ensemble des vingt sept articles d'abord publiés dans Le Petit Parisien sortent en volume aux Editions de France, fort ironiquement dédicacé à Benito Mussolini :

« Vous m'avez, monsieur le Président, honoré d'une mesure extraordinaire. A cause de mon enquête et par votre ordre, le plus grand journal du monde s'est vu arrêté à la frontière. Aurai-je l'orgueil de penser que mes critiques donnaient à votre dictature assez d'ombrage pour justifier ce terrible vietato ? »

L'enquête romaine faite par le très français Henri Béraud, adjointe à celles conduites précédemment aussi bien à Moscou qu'à Berlin, formerait une trilogie de premier choix pour illustrer les thèses d'Hannah Arendt et de son essai sur le Totalitarisme. Voici, tels quels les mots de Béraud lui-même dans l'avertissement liminaire placé entre la dédicace au Duce et le premier reportage : c'est stupéfiant, et presque désespérant, comme un certain nombre de remarques sont encore d'actualité !

AVERTISSEMENT

« Ce livre, relation sincère d'un voyage au pays fasciste est l'œuvre d'un républicain. L'auteur tient la liberté pour le bien le plus précieux. Il n'a donc pu trouver bon un régime qui, par la voix de son chef, se flatte hautement « de fouler au pieds le cadavre pourri de la déesse Liberté »

Je déteste l'oppression. Et je le dis. Ayant de mes yeux vu ce que le culte de la violence a fait d'un peuple naguère jovial, tolérant et heureux, je souhaite à notre pays d'autres emblèmes que les cordes, les verges et la hache. Je suis antifasciste. Une autorité forte, oui. Mais la discipline peut se concilier avec la liberté. Et même, il n'y a de vraie liberté que dans l'obéissance à des justes lois. On m'a appris cela dès l'enfance, et rien ne m'a montré depuis que le maître d'école s'était trompé.

Cependant on aurait tort de chercher sous mes critiques du Fascisme une approbation plus ou moins déguisée de ce qui se passe chez nous. Rien n'est plus loin de ma pensée. Ni éloge, ni satisfecit ! L'idéal républicain est une chose ; l'état des institutions en est une autre. Ce qu'ont fait de la République l'usure politicienne, la faiblesse des classes dirigeantes, la bassesse des intérêts de clocher et - par la suite de la désaffection à peu près totale de nos élites à l'égard du régime électoral - l'incroyable médiocrité du recrutement parlementaire, la plupart des Français l'aperçoivent, et quelques-uns se dévouent à y remédier.

Si je m'en tiens à mes expériences, l'oligarchie des Chemises noires (non plus d'ailleurs que la dictature du prolétariat) ne me semble pouvoir apporter aux misères des temps un remède meilleur que le mal. Si d'ailleurs la France devait, tôt ou tard, modifier ses institutions, elle en chercherait le progrès dans son histoire et son génie. La grande Inventeuse ne se mettra pas à la remorque. Quoi qu'il advienne, nos fils vivront libres comme nous. Et nous avons dans l'avenir assez de foi pour espérer que jamais notre pays ne devra demander son salut à l'abolition de droits humains sans lesquels la vie ne vaut pont d'être vécue. »

05:42 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (14) | Tags : littérature, henri béraud, mussolini |