mercredi, 22 septembre 2010

Le p'tit bal perdu

Bourvil est mort le 23 septembre 1970. Je rentrai en seconde, au lycée du Parc - là, les choses allaient devenir sérieuses, du moins est-ce ce que je m'imaginais, venant d'un collège de Bron où la situation s'est depuis paraît-il inexorablement dégradée. Dans ce lycée du Parc, près des serres chaudes et des pelouses vertes, je crus quelques mois humer des parfums de siècles passés, avant d'apprendre, désolé, qu'il ne datait - quelle tristesse, que du début du vingtième. J'ai retrouvé il y a peu mon professeur de littérature et de latin. Si ses traits ont changé, son rire et son érudition sont demeurés intacts. Bourvil est mort le 23 septembre 1970. J'avais quinze ans. Je me souviens de cette mort comme l'éparpillement sans appel des derniers relents de mon enfance.

Car on chantait parfois Bourvil, naguère, à la maison.

La ballade irlandaise, le petit bal perdu, Ma p’tite chanson.

Du coup, par un effet double de mémoire et de coïncidence, cet homme recela toujours à mes yeux quelque chose de l'enfant que je fus. Quand on me parle de son talent comique, cela ne me fait aucun effet. Pour tout dire, je ne l'ai jamais trouvé si désopilant que ça. C'est une certaine humanité que je dirais à présent très datée, très historique, qui m'a touché au bon moment. Un côté monsieur tout le monde, un mélange de naïveté culturelle et de lucidité de classes qu’on retrouvait dans le monde en noir et blanc de l’époque, aussi bien chez le marchand de journaux du coin que chez le garagiste. Avec cette gueule-là, Bourvil s'invitait facilement dans les fêtes de famille, quand manquait un luron pour taper le carton. Mais ceux qui le chantaient quand j’étais gosse sont partis aussi. Ce qui fait au final beaucoup de vide.

Il parait que ses dernières paroles furent des paroles de révolte et de regret devant son existence qui s’arrêtait si brusquement, le cancer, 53 ans, déjà... alors qu’il ne goûtait au fond que depuis peu de temps d’une véritable reconnaissance. C'est trop injuste, aurait-il dit. Il faut se méfier des propos rapportés. Ces propos me sont quand même restés à l'esprit.

Né en 1917, Bourvil eut donc tout juste vingt-deux ans, quand la crise commença à s’abattre sur l’Europe. Est-ce pour cette raison que le petit peuple le chanta beaucoup après-guerre ? Il mourut juste avant que la radicalité des années soixante-dix ne vînt transformer le pays qu’il avait connu. Sa mort me fit à l’époque un effet curieux, exagéré, je ne saurais dire lequel : j’avais quinze ans. A mes yeux, sans doute, il emportait avec lui une part de la jeunesse de mes parents et par conséquent une part de mon enfance : "La fleur d'âge se meurt et passe, écrit Montaigne, quand la vieillesse survient, et la jeunesse se termine en fleur d'âge d'homme fait, l'enfance en la jeunesse, et le premier âge meurt en l'enfance, et le jour d'hier meurt en celui du jour d'huy, et le jour d'huy mourra en celui de demain.." Mais ce qui est vrai de l'individu l'est aussi du fil des générations. Allez savoir pourquoi, allez savoir comment, Bourvil emporta du précieux.

Ce petit bal perdu dans lequel il avait dansé, je comprenais en effet que je n'aurais jamais loisir de le connaître. D'autres, bien sûr, j'en connaitrais. D'autres. J'aurais les miens. Mais celui-ci, jamais plus. Bourvil m'avait appris la leçon de Montaigne, et qu'en matière de bal comme en matière d'autres choses, "il n'y a rien qui demeure ne qui soit toujours un" (1). Se trouvait chez cet homme quelque chose d’infiniment mélancolique, et qui m’avait conquis.

Je ne comprends pas l’espèce de vénération qui l’entoure aujourd’hui. Pas certain d’ailleurs, qu’il serait en accord, s’il revenait, avec cette image qu’on lui colle dessus, l’icône d’un acteur aussi godillot que génial. En son temps, on parlait de célébrité, pas de notoriété. De vedette, pas de star. Et les bénéfices n’étaient pas les mêmes. J’ai l’impression que Bourvil est mort au moment-même où mourait son époque; "A mourir pour mourir " chantait encore en ce temps-là Barbara. Jeune, certes. Il s’en est allé pourtant sans contre-sens, avec la fin des Trente Glorieuses (comme le disent les mordus d’histoire), avant le choc pétrolier (comme le disent les mordus d’économie) au tout début du surgissement des grandes surfaces qui vendaient des lessives pleines d’enzymes gloutons et autres conneries (comme le disent les mordus de sociologie).

Ce mélange de naïveté culturelle et de lucidité de classes dont je parlais à son propos, et dont il fut en quelque sorte le représentant dans la société du spectacle en train de garotter la société tout court, a cédé le pas à une sorte de prétention culturelle et d’aveuglement de classes : peut-être est-ce pourquoi on ne rit plus guère à présent, et la raison pour laquelle des personnages comme Bourvil ou de Funès ont été abusivement sanctifiés. De Gaulle est mort quelques jours après lui (novembre 70). Vialatte est mort quelques mois plus tard (mai 1971). Deux ans après, Tati tournait son dernier film (Parade, 1973), avec l’aide de la télévision suédoise ( !!!). C’est totalement impensé, cette analogie entre De Gaulle, Bourvil, Vialatte et Tati. Pourtant, ça a quelque chose de significatif à voir avec ce autour de quoi tourne ce billet, Quelque chose de finalement très personnel, un certain nombre de fêlures à la fois collectives et individuelles, jadis ressenties et comme incarnées à jamais sur pellicule dans le visage de cet homme ni beau ni laid, et qui n'auront pu ni tout à fait s’écrire, ni tout à fait demeurer dans les limbes du non-dit.

(1) Montaigne, Apologie de Raymond Sebon, Essais, II

18:23 Publié dans Là où la paix réside | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : bourvil, actualité, france, société, culture, cinéma, chanson |

samedi, 26 juin 2010

Serviteurs du moche

« La perfection technique ne peut créer que l’ennui », affirme Jean Renoir, non sans humour. Il annonce la fin du cinéma sous le règne des serviteurs du moche. Nous y sommes. De la tapisserie de la reine Mathilde à la finesse de grain de la pellicule moderne, il nous explique comment le réalisme absolu dans un art coïncide avec son inévitable décadence. De l’art et de la manière d’allumer le feu le matin, de l’effet du progrès sur ,et du sens de ce qui ne s'explique pas - ou seulement instinctivement - par Jean Renoir. En générique final, La complainte de la Butte, le tout made in RTF...

22:57 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, jean renoir, ortf, reine mathilde, art, france, société |

jeudi, 29 avril 2010

La Mort aux trousses

29 avril 1980 : ce jour-là, le verre est resté vide. Hitchcock avait quatre-vingts ans.

05:07 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : cinéma, hitchcock |

dimanche, 06 septembre 2009

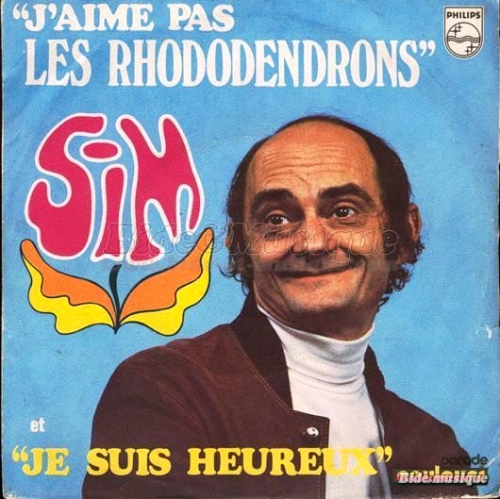

Mort de Sim

Allez savoir pourquoi m’attriste la nouvelle de la mort de Sim ?

Jamais je ne pensais à lui

Pas de sympathie particulière :

Je déteste Philippe Bouvard et les Grosses Têtes,

J’avais même oublié son existence…

De son vrai nom Simon Berryer, à ce qu’il paraît.

C’est sa gueule biscornue sans doute,

Qui s’est logée il y a fort longtemps dans un coin de ma mémoire

Et depuis lors a fait partie du voyage.

Comme un cadre accroché par d’autres sur le mur du salon,

Qu’on voit tous les jours sans le remarquer. Sim…

Un bien affectueux diminutif...

Ou bien c’est d’avoir rigolé à l’une de ses pitreries,

L’une de ses grimaces, naguère,

On est toujours redevable à ceux qui nous ont fait rire…

La baronne de la Tronche-en-biais.

Montent en moi, à cette nouvelle,

Les souvenirs mêlés de Gaston Ouvrard (1890-1981), d’Alice Sapritch (1916-1990),

De Jacques Dufilho (1914-2005), Dary Cowl (1923-2006),

De Fernand Raynaud (1926-1973), Francis Blanche (1921-1974 )

De Raymond Souplex (1901-1972), Jean Yanne (1933-2003),

De Jane Sourza (1902-1969), Jacqueline Maillan (1923-1992)…

Allez donc savoir pourquoi ceux-là, pas d’autres…

Cette troupe de comiques français de l’avant dérision institutionnalisée, joyeux drilles de l’avant Collaro-Gassio SARL, du temps que le rire n’était pas cette académie médiatique et réactionnaire, parfaite pour rendre idiots les Français entre deux coups de pubs, deux campagnes électorales et un match de foot.

Sim, avec son drôle de pseudo, évoque pour moi la lointaine télé en noir et blanc, les dialogues d’Audiard, le studio des Buttes Chaumont, un petit croissant matinal trempé dans du jus noir rue des Pyrénées dans le vingtième, un roman de Marcel Aymé, une chanson de Juliette Gréco, des rues pavées sur lesquelles crapahutent quelque aronde ou quelque 404 un peu cabossée, une brasserie aux portes qui tournent dans la bise d’hiver, place d’Alésia…

Rien de moins, rien de plus.

Un vinyl de 1971 qui tourne aussi, aux paroles parfaitement imbéciles.

Allez savoir pourquoi ?

16:57 Publié dans Des nuits et des jours... | Lien permanent | Commentaires (16) | Tags : sim, simon berryer, actualité, cinéma, comique, disparition |

mardi, 01 septembre 2009

Fin de l'Odéon ; Mort des CNP ?

Trois cinémas lyonnais sont menacés de fermeture définitive: Pour le premier, l’Odéon de la rue Grolée, c’est déjà fait. Les deux autres, le CNP Bellecour et le CNP Terreaux sont dans l’attente de connaître leur sort.

Pour mémoire, ces salles appartiennent à Galeshka Moravioff depuis 1998 et ont été crées par Roger Planchon sur le modèle du TNP.

Au mois d’août, sur l’ordre de son PDG, et alors que ses employés étaient en congés, l’Odéon de la rue Grolée a été vidé de tous ses sièges et son matériel de projection a été expédié dans une salle marseillaise.

A la suite de cet événement, les employés des CNP ainsi que l’association "les Inattendus" organisent le SAMEDI 5 SEPTEMBRE 2009 une journée de protestation PLACE DES TERREAUX à partir de 9H30.

Voici un extrait de leur appel :

Afin que cette journée soit à la mesure de l'indignation suscitée par la fermeture de l'Odéon et de l'inquiétude ressentie pour le sort des deux autres sites des CNP ainsi que des personnes qui y travaillent, et qu'elle constitue une manifestation marquante et efficace de cette indignation et de cette inquiétude, il faut évidemment qu'elle regroupe un nombre aussi important que possible de participants !

Afin que cette journée soit à la mesure de l'indignation suscitée par la fermeture de l'Odéon et de l'inquiétude ressentie pour le sort des deux autres sites des CNP ainsi que des personnes qui y travaillent, et qu'elle constitue une manifestation marquante et efficace de cette indignation et de cette inquiétude, il faut évidemment qu'elle regroupe un nombre aussi important que possible de participants !

D'autant que, plus généralement, c'est la question de l'existence de cinémas indépendants dans la Presqu'île lyonnaise, mais aussi la pérennité à Lyon de la diffusion de tout un pan du cinéma (qui ne se cantonne pas à l'Art et essai dit « porteur ») que pose cette triste affaire.

Nous en appelons à votre confiance : de concert avec les employés, nous allons tout faire pour que cette journée soit à la fois dynamique, mémorable ET cinéphile ! A la stupéfaction qu'a provoquée la fermeture abrupte de l'Odéon, nous tenterons de répondre par de très heureuses surprises, qui soient à la hauteur de l'amour et de l'admiration qu'on peut porter au travail de transmission cinématographique des CNP.

Nous insistons sur le fait que cet événement se déroulera sur la journée entière, aussi nous vous invitons à la réserver pour celui-ci. Un repas collectif aura lieu à midi : merci de bien vouloir y contribuer en boissons et/ou nourritures terrestres ! Par ailleurs, chacun pourra librement participer aux frais de la journée.

En attendant, vous pouvez émarger au comité de soutien créé par les employés des CNP en vous rendant sur l’un des deux sites encore en activité : le CNP Terreaux (40 rue Président-Edouard-Herriot Lyon 1er, Métro Hôtel de ville) ou le CNP Bellecour (12 rue de la Barre Lyon 2ème, Métro Bellecour).

Si vous ne pouvez pas vous y rendre avant le 5 septembre, voici l’adresse du comité, à laquelle vous pourrez laisser vos nom, prénom, adresse postale et électronique, message de soutien : collectifsoutiencnp@gmail.com

Photo : Le Progrès

19:28 Publié dans Bouffez du Lyon | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : galeshka moravioff, cnp odéon, cnp bellecour, cnp terreaux, roger planchon, lyon, cinéma |

dimanche, 24 mai 2009

Alain Resnais

Alain Resnais, 87 ans, qui vient de réaliser les Herbes folles a eu cette pensée d’octogénaire, ce soir, en recevant le prix exceptionnel du festival de Cannes : « On ne fait pas un film tout seul ».

Je ne suis pas un inconditionnel de Robbe-Grillet.

Pas du tout.

Il n’empêche. Le long de ces couloirs, ces enfilades de portes, ces salles silencieuses, ces salons déserts, une fois de plus, comme si l’oreille elle-même…

Le long travellling par lequel s’ouvre L’Année dernière à Marienbad (1961) demeure pour moi une étonnement esthétique inoubliable (1); d’un autre siècle, certes ; à le revoir, ce commencement, ce travelling à la fois sonore et visuel, extérieur et intérieur, je m'étonne à nouveau. C'est rare (au cinéma). Et je me dis que cette Palme d'or à Mickaël Haneke rachétera peut-être celle de Bégaudeau l'an passé (C'est bien, ça, Huppert a eu un peu de cran, elle n'a pas suivi la profession qui voulait la donner au fi-fils à son papa - après l'école, les prisons, bon, la roue tourne et le pseudo ciné-social va peut-être nous ficher un peu la paix; ouf !)

(1) : Je parle d'étonnement, et non pas d'émotion ou de concept. Quand un film étonne, c'est déjà pas mal, non ? Difficile d'en demander plus.

20:56 Publié dans Sur le vif | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : cinéma, palme d'or, cannes, alain resnais, marienbad, prix exceptionnel |

dimanche, 22 février 2009

Chez tante Zize

On remettait hier, à l'Institut Lumière à Lyon, le 5ème prix Jacques Deray. Jacques Deray (1929-2003), c'est Le Gigolo (1960), La Piscine (1969), Borsalino (1970), Flic Story (1975), Trois hommes à abattre (1980), c'est à dire du bon polar populaire. Le prix qui porte son nom récompense donc le meilleur polar de l'année. Après 36 quai des orfèvres d'Olivier Marchal (2004), De battre mon cœur s'est arrêté de Jacques Audiard (2005), Ne le dis à personne de Guillaume Canet (2006) et Le deuxième souffle d'Alain Corneau (2007), Pascal Thomas fut hier soir le lauréat de la cinquième édition. Pour ma part, je ne vais presque jamais au cinéma. Un ami m'avait traîné l'an dernier à l'UGC Odéon à l'occasion d'un passage à Paris, j'avais vu un navet sur Amin Dada dont je me suiis remémoré quelques images, quelques effets faciles, dans le métro en allant à l'Institut Lumière hier soir. Auparavant, je crois que je n'avais pas mis les pieds dans une salle obscure depuis 1998. Et donc, "Le Crime est notre affaire" fut le second film que j'aurais vu en salle du siècle présent. Je tiens là peut-être un record.

C'est vrai que l'Institut Lumière, rue du Premier Film à Monplaisir, est un lieu émouvant. Pour beaucoup de raisons. Cette place toujours vide et assez triste, où trône l'horrible monument élevé à la mémoire des frères Lumière, signe l'arrivée dans les lieux. La villa familiale d'un cossu assez dix-neuvième et très mastoc, villa d'industriels - je n'aime pas trop -. C'est à partir de la rue du Premier Film qu'on peut rêver un peu; je revois la sortie des Usines, l'homme en vélo, le chien qui aboie - et je ne peux qu'avoir la page de Béraud en tête, cet atelier - l'une de mes grandes tantes, enterrée à présent dans le cimetière de Francheville-le-Haut, a passé sa vie dans cette usine - Lorsqu'elle venait deux ou trois fois par an nous rendre visite, avec toujours les mêmes sortes de gateaux, je lui trouvais un air moustachu, sous une toque beigeâtre. Je me suis souvenu aussi d'une voix nasale assez désagréable, et j'ai imaginé sa vie dans cette rue d'un faubourg à l'époque, cette tante qu'on surnommait "la tante Zize", ouvrière conditionneuse de plaques photographiques, une vie assez triste, avec un fils handicapé à cause d'une tuberculose d'enfance mal soignée, mort lui aussi. Trace d'une famille qui a toujours été assez lointaine, et à présent disparue. Pour moi, l'Institut Lumière, c'est chez Tante Zize.

Chez tante Zize, hier soir, Bertrand Tavernier a donc remis à Pascal Thomas son trophée après la projection du film. Une fantaisie policière, à vrai dire, plus qu'un polar, avec Dussolier et Catherine Frot, laquelle tient le film sur les épaules. Quand je lisais des polars, je préférais Simenon à Agatha Christie. C'est Pierre Bayard, récemment, qui m'a un peu ouvert les yeux sur le coté comique, voire même farfelu et pas du tout rigoureux - au contraire de la légende - des romans de Christie. La limite n'y est, en effet, jamais net entre délire et théorie, chez Poirot comme chez les autres enquêteurs. Dans "Qui a tué Roger Ackroyd", il s'amuse a ré-écrire Le Meurtre de Roger Ackroyd et en conduisant une autre enquête, il trouve un autre coupable. Il s'amuse. Pascal Thomas, lui aussi, s'amuse. Il met en avant le coté ludique des enquêteurs dans cette histoire qui joue sur les clichés. De magnifiques décors, au passage. Une narration pépère, reposante. Dire que je me suis amusé serait beaucoup dire. Mais je ne me suis pas ennuyé. Le public non plus. Que des grisonnants, chez tante Zize. Tavernier, que je n'avais pas vu depuis longtemps, et Pascal Thomas, c'est blancs cheveux et cheveux blancs. Tous ces vieux gamins se la jouent un peu relâché, avec une cour de trentenaires qui les appelle par leur prénom. Au moment des discours de circonstances, ils ont du mal à ne pas devenir agaçants, les deux vieux. Leur public ressemble au public des premières. Je me demande quel regard la tante Zize poserait là-dessus, elle. En recevant son prix, Pascal Thomas, qui a suspendu deux fois sa carrière de cinéaste pour celle de collectionneur, s'est arrangé pour placer le nom de Saint-Laurent, - me souviens plus comment. Neuf ans collectionneur : un parfait notable, cet amuseur. A-t-il réservé son billet pour la vente de demain au Grand Palais? Qui sait. Quelle distance, dans le vieil atelier des Lumière, de cette gent prétendument culturelle jusqu'à ma tante Zize et ses gâteaux, sa toque, son respect des convenances, ses principes (elle avait le tutoiement moins facile que nos éminences cinématographiques...) ! En sortant, j'ai pensé à son petit pas trottinant il y a des ans sur ce même trottoir, je l'ai vu passer et repasser par cette rue du Premier Film, avec toutes ses copines-ouvrières, que je n'ai jamais ni vues, ni connues. Elle portait toujours des chaussures à talons plats, marrons, assez vilaines. Sur le mur de l'Institut, même Woody Allen a sa plaque ! Pas la tante Zize. C'est dire !

Ma tante Zize n'a jamais amusé personne.

Pas même moi.

Du coup je lui dédie ce billet. A elle, comme à tous les inconnus illustres de la rue du Premier Film.

11:17 Publié dans Des inconnus illustres | Lien permanent | Commentaires (19) | Tags : jacques deray, pierre bayard, cinéma, pascal thomas, polar, institut lumière, le crime est notre affaire |

mardi, 03 février 2009

Ces gens-là

Qui peut encore sérieusement croire qu'une littérature, qui ne soit pas textes de pure consommation, a encore un avenir dans une société qui n'a d'autre idéal que de perpétuer son idéal de consommation au prix de la destruction pure et simple de la planète ?

Qui peut sérieusement penser qu'un théâtre, qui ne soit pas un théâtre de simple divertissement, peut conquérir le moindre crédit dans une société où l'individu-spectateur n'a d'autre revendication que le droit au divertissement ?

Qui peut vraiment prendre au sérieux une production cinématographique que les lois de la distribution contraint à n'être que de la propagande, dans une société du spectacle dont le credo constant est que « the show must go on... », et que « yes, we can »

Qui peut encore attendre de la télévision qu'elle joue un autre rôle que celui qu'elle joue depuis plus de cinquante ans, à savoir tisser l'incessant éloge de son pouvoir de nuisance pour, auprès de gens très naïfs ou très désespérés, le muter en un pouvoir de "tenir compagnie" ?

Qui peut attendre quoi que ce soit de la politique dans une société qui affirme qu'être informé est suffisant, et que c'est un droit au même titre que, par exemple, la liberté ? Et que nous serons égaux lorsque nous serons tous semblables ?

J'ai passé l'âge où se poser ce genre de questions serait attristant. J'ai compris que l'humanité était embarquée dans le sale destin qu'elle s'est elle-même tissée, que cette pente est irréversible, au vu du grand nombre d'humains que nous sommes, et que je n'y peux rien changer.

Il existe une littérature déjà écrite. Elle est fort vaste, et au fond, tout bien pesé, en quoi avons-nous besoin d'en produire une nouvelle à notre image ? La question du théâtre serait plus délicate à traiter. Pourtant je crois vraiment que la nécessité que l'individu-lambda, la plupart du temps très inculte et le plus souvent illettré, ressent du théâtre est désormais quasiment nulle. A notre image, nous avons le cinéma, et cela suffit au spectateur ivre de narcissisme encore capable de s'asseoir dans une salle obscure devant un écran blanc : Qui se doute encore aujourd'hui que cette phrase, si prémonitoire, fût de Cocteau, chantre par ailleurs de la modernité : « Je plains la jeunesse moderne, obligée de n'attendre que des fantomes à la sortie d'un film ? » (1) A quoi bon déranger, dès lors, les voix puissantes de Sophocle, Calderon, Molière, Tchékhov ou Claudel, qui naquirent du désir puissant de leurs contemporains, quand nos contemporains se satisfont en si grand nombre de Muriel Robin ou de Line Renaud, de Laurent Ruquier ou de Djamel Debbouze ?

Quant à la poésie, il suffit de dire qu'elle n'est qu'un grand corps malade, pour ne pas dire décomposé.

Je crois que le temps est venu de s'occuper de soi en parfait égoïste, avide en tous cas de rendre réelle sa propre survie.

Quitte, dit un saint hindou qui, tout autant, aurait pu être un saint chrétien : « quitte ces gens-là, et va adorer ! »

Nous sommes quelques-uns seulement, malgré ces propos - en apparence seulement pessimistes, à demeurer en mesure de nous comprendre.

(1) Jean Cocteau, Portraits, Souvenirs, Cahiers Rouges, Grasset,

00:05 Publié dans Aventures post-mortem de la langue française | Lien permanent | Commentaires (56) | Tags : littérature, théâtre, cinema, culture, société |

vendredi, 07 novembre 2008

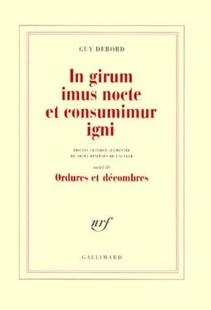

In Girum imus nocte

En 1978, peu de temps avant sa mort, Guy Debord proposait ce long métrage qui débute ainsi "Je ne ferai dans ce film aucune concession au public..." La voix de Guy Debord lisant son texte (on le trouve dans l'In quarto de Gallimard) s'égrène alors, tandis qu'en plan fixe se justaposent des images en noir et blanc. "Guy Debord a inventé le film sans fin" écrira Maltin Peltier dans le Quotidien de Paris. C'est que le spectacle du monde et le monde du spectacle apparissent sans fin, en effet, pour qui cherche là dedans un commencement, une histoire, son histoire. A l'occasion du billet d'hier sur la fabrication du héros électoral et de l'allusion de Bertrand Redonnet à Guy Debord, l'amie Frasby m'a laissé en lien cet extrait que sa sagacité est allée dénicher sur Daily Motions. Merci à elle, et merci à tous les commentateurs qui passent sur ce blog. Pour mémoire, Guy Debord s'est suicidé le 30 novembre 1994 dans sa maison à Champot.

http://www.dailymotion.com/video/xfnaq_guy-debord-in-giru...

16:30 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (21) | Tags : debord, société du spectacle, in girum imus nocte, société, cinéma |