dimanche, 22 décembre 2013

Chant sans titre du 22 décembre

Tu restes sans voix devant le pouvoir de cette Parodie,

Les rues enguirlandées, les caddies emplis,

Les rubans et les nœuds,

L’air féroce d’une enfant de six ans devant des piles de jouets,

Et celui, comme mort déjà, de ses parents,

Leur main au porte-monnaie.

Tu te souviens de la pénombre, moisie et bienveillante, d'une chapelle,

De la silhouette d’un antique saint-Patron

Noël des Corporations.

Et du chant qui, s’élançant des bancs,

Rencontraient l’oraison dans la fumée des cierges.

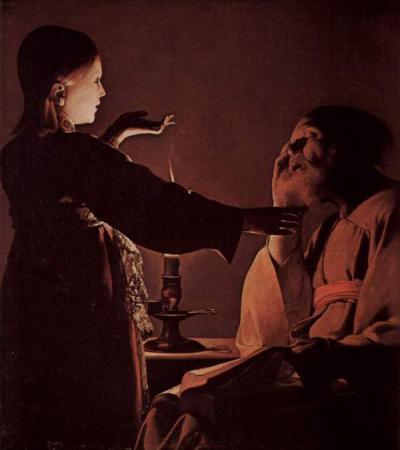

Enfant, tu aurais souhaité qu’un homme comme Saint-Joseph,

Te prenant dans ses bras, te fît profiter de sa hauteur,

Sa hauteur de Juste.

Mais pour t’élever d’un petit mètre, tu ne pus compter que sur le Temps

Qui falsifie, divise, submerge et contrefait les corps et les esprits.

Cette hauteur, en quelle Parole espérée, attendue de livre en livre, et d’auteur en auteur,

As-tu par les écoles guetté sa venue !

Mais rien, que la monotonie des hommes et des femmes,

Et celle des enfants, qu’on dit meilleure, pour se rassurer des erreurs.

Le Grappin sourit à et dans et par cette parodie, aussi sociale que politique,

Aussi financière que festive, et partout régnante, lumière des âmes mortes.

C’est au fil d’un chapelet qu’à présent tu marches suspendu dans la nuit,

A cette Prière qui te relie à Béthanie.

Le signe en grain de buis a cessé d’y être arbitraire;

Le Murmure n’y prononce plus rien de parodique, enfin.

Il n’est qu’un souffle, une lueur, les lèvres de l’asile

D’un corps à nouveau suscité, par où tu tiens en paix.

La Tour, Joseph et l'Ange

03:37 Publié dans Là où la paix réside | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : la tour, saint-joseph, poésie, littérature, christianisme |

jeudi, 09 mai 2013

Le grand retournement

Au printemps 1957, Kerouac traverse la France à toute vitesse et séjourne quelques jours seulement à Paris. Il y rencontre Gregory Corso et sa bande, qui logent au Beat Hôtel, rue Gît le Cœur à Saint-Michel. C’est alors qu’il expérimente ce qu’il appelle « le grand retournement ». Une sorte de jeu ironique de l’existence, si l’on peut dire : tandis que Sur la Route est en cours d’impression et que son personnage littéraire s’apprête à devenir « le roi des beatniks » (1) au sein de sa génération, le voyage, qu’il a pratiqué toute sa vie, lui apparaît comme une forme de subtil conformisme, une illusoire solution, un mensonge : « ce fut au cœur de ce voyage que se produisit le grand changement de ma vie, ce que j’ai appelé le « grand retournement » passant d’un goût juvénile et courageux pour l’aventure à une nausée complète en ce qui concerne l’expérience dans le monde au sens large, une révulsion de l’ensemble des six sens. [...] mon âme se mettait à crier : Pourquoi n’es-tu pas resté chez toi ? Tout ce que je voulais maintenant d’une certaine manière, c’était des corn flakes près d’une fenêtre de cuisine en Amérique avec un vent chargé de l’odeur des pins, c’est-à-dire une vision de mon enfance en Amérique, je suppose. » (1)

A partir de ce moment, il se détourne peu à peu de tous les ingrédients qui sont en train de forger le mythe littéraire naissant : la route, la drogue, le bouddhisme… Son chemin bifurque de plus en plus loin de celui du personnage qu’il devient pour le public, pour plonger dans cet état qu’il appelle la désolation.

A l’époque, les beatniks ne sont pas encore baptisés du nom de Beat Génération et Kerouac, qui sent venir le vent écrit : « Il n’y a rien de plus sinistre que les gens à la coule, qui posent (…) Chez les poseurs, c’est une sorte de décontraction de nature sociologique qui allait bientôt devenir un engouement de masse dans la jeunesse des classes moyennes (…) Il y a même quelque chose d’insultant là-dedans» (2)

Dans une lettre écrite en aout 1960, il résume ainsi le retournement opéré durant ces quelques jours : « De là je suis allé à Paris, où il ne se passait rien, si ce n’est que la plus belle fille du monde n’aimait pas mon sac à dos et avait rendez-vous avec un type à moustache debout une main dans la poche et un sourire méprisant aux lèvres devant les cinémas de nuit de Paris. » (3)

Vrai que ça doit être drôle de se sentir devenir - alors qu’on est si fêlé soi-même, si plein de troubles et de craintes- une sorte de valeur absolue pour ceux-là même qu’on méprise, et ce au nom des principes et des valeurs qu"on est en train d'abandonner.

Le grand retournement prend place aussi dans sa vie spirituelle : c’est l’abandon définitif du bouddhisme de L’écrit de l’éternité d’or (1956) et le retour vers le christianisme dans Vanité de Duluoz (1963) : « Quand j’eus écrit tout ceci, la croix m’apparut. Je ne peux échapper à sa pénétration mystérieuse dans ce monde brutal. Simplement, je la VOIS tout le temps, et même parfois la croix grecque. Les fous et les candidats au suicide ont ce genre de vision. De même les mourants et ceux qui souffrent d’une angoisse intolérable. Quel autre PÉCHÉ existe-t-il, sinon celui de la naissance ? ».

Et les écrits de Kerouac se referment sur une dernière parole, au bout du rouleau (si j'ose dire !) : « hic calix ! En latin, cela signifie Voici le calice, et vérifie bien qu’il y a du vin dedans. »

Kerouac qui dort, 1958

1 Big Sur

2 Les Anges de la désolation, Denoël

3 Sur la route et autres romans, Quarto, Gallimard

4 Vanité de Duluoz

06:37 | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : littérature, kerouac, beat generation, désolation, duluoz, beatnick, corso, bouddhisme, christianisme, beat hôtel |

samedi, 20 avril 2013

Saint-Sébastien pleuré par Irène

La scène s’articule autour d’une diagonale qui aurait pu être déterminée par le tir de la flèche, fichée au sommet de l’abdomen de Sébastien.

Au sommet à droite, l’œil s’attarde sur ces trois figures de la pitié qui surplombent la scène, pareillement inclinées. Toutes trois portent coiffes. Une servante en pleurs, les yeux enfouis dans un linge, qu’elle maintient pressé contre ses paupières. Une orante au voile hiératique et bleu, mains jointes. Une troisième femme au voile rose et aux bras ouverts, les yeux noirs et luisants. Elle seule conserve le visage découvert et sur sa peau court la même teinte que sur le corps nu de Sébastien.

Ocre, bleu, rose : Pleurer, prier, plaindre. Occupant désormais le lieu d’où aurait pu surgir la flèche, trois sources de consolation, de réconfort, de compassion, prêtes à fondre avec grâce sur le corps du supplicié.

Entre ce groupe et le martyr, le corps incliné d’Irène.

Elle semble une bonne Loraine de Lunéville, avec son étroit corsage et ses manches luxueusement galonnées. Tout laisse à penser que c’est la fille du peintre. Un document des archives de Lunéville atteste que la toile, offerte à La Ferté, gouverneur de Loraine, en 1649, a été réglée 700 francs, et que six francs furent donnés « à la fille dudit sieur de La Tour pour reconnaissance à elle promise au sujet dudit tableau ».

De sa main gauche, Irène semble prendre le pouls vacillant de Sébastien. Un geste médical, presque moderne. Au contraire de la servante au voile rose, ses paupières sont closes. Elle cherche à ne rien perdre dans la nuit des derniers murmures de vie de ce corps blessé, qui ne doit pas encore mourir afin que Dioclétien parachève son martyre. Ce faisant, elle forme un couple avec lui, face au trio des pleureuses.

Il semble même que la torche qu’elle brandit -et qui illumine son front, ses manches, et le rebord d’un casque luisant, tout en bas de la ligne de lumière – ne soit là que pour éclairer de pudeur le sillon de larmes, brillant sous sa paupière gauche. Plutôt que de percer complètement les ténèbres, la lueur de cette torche à trois mèches fait très justement écho, dans le tableau, aux différents plissés des voiles, des robes et des galons de soie.

Tout au bas du tableau, gît le corps de Sébastien, évanoui. Sa position évoque une parfaite imitation du Christ, manière de rappeler la signification du martyre. Son visage est déjà absent, enténébré. Mais malgré cette pénombre prête à l’enserrer tout entier, sa nudité offerte à la vue des femmes ne se dérobe pas, non plus, à l’œil du spectateur. De sa blessure ne perle qu’une seule goutte de sang, dont la larme d’Irène est l’écho lumineux.

La Tour, Saint-Sébastien pleuré par Irène, Louvre

cliquer sur l"image pour agrandir

15:19 Publié dans Des nuits et des jours... | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : la tour, saint-sébastien, sainte-irène, peinture, christianisme |

dimanche, 31 mars 2013

La peur et l'étonnement

Quoi de plus lyrique, quoi de plus rationnel également, que cette découverte du tombeau vide, tel que le texte de Luc le relate ? Les femmes, tout d’abord, le découvrent. Elles sont perplexes, puis saisies d’effroi. Exhortées par les anges qui apparaissent, elles se souviennent alors des paroles du Christ : « il faut que le Fils de l’Homme se relève de la mort le troisième jour ». Elles se souviennent de ces paroles et elles sont rassurées.

Alors elles vont voir les apôtres.

Les Onze qu’elles rencontrent pensent qu’elles radotent. Ils sont incrédules. Peut-être même moqueurs. Pierre se rend à son tour au tombeau et le découvre vide : il en revient étonné.

En quelques lignes, les sentiments humains fondamentaux sont ainsi égrenés.

Devant l’inconnu, la perplexité.

Devant l’effroi, le souvenir, le recours à la parole, l'amour.

Devant l’irrationnel, la moquerie.

Devant l’incompréhensible, l’étonnement.

Ce récit, indépendamment de ce qu’il conte, ordonne les instants de la vie intérieure, en en fixant les seuils et les passages de l’un à l’autre. C’est pour cela qu’il est un acte de raison. En son centre, un grand absent, celui qui, métonymiquement, n’a laissé que des « linges » et qui, à partir de ce jour, parce qu’il devient vraiment un mystère, domine la scène en devenant le grand présent.

Fra Angelico, La Résurrection du Christ

(couvent de San Marco, Florence.)

11:08 Publié dans Là où la paix réside | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : pâque, resurrection, christ, fra angleico, christianisme, évangile, luc, littérature |

samedi, 05 mai 2012

Le coeur palpitant de la vieille Europe

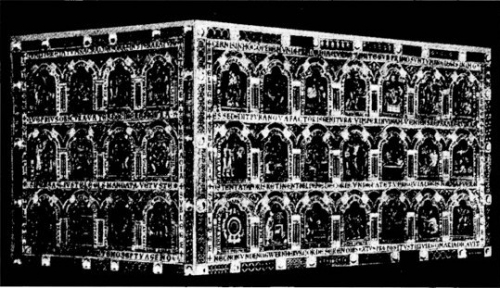

Etat primitif de l’ambon de l'abbaye de Klosterneuburg en 1181 : les plaques d’émail contournaient la structure en bois autour de l’autel. Les panneaux furent transformés en volets après l’incendie de 1332

Le quai des Orfèvres, qui abrite le SRPJ parisien, doit l’insolite de ce nom à l’activité des nombreux artisans qui, au commencement du XVIe siècle, ouvragèrent l’or et l’argent rue de Jérusalem, à quelques enjambées d’un marché aux volailles. Par la suite, lorsque ses flics installèrent leurs bureaux au 36 du quai, le populaire prit l’habitude de les appeler «des orfèvres» ou bien «des poulets», selon l’humeur et l’occasion du moment. On ne sut trop dès lors si l’expression «un travail d’orfèvre» convenait mieux au geste précis et méticuleux des anciens artisans ou bien à la réflexion minutieuse et têtue du commissaire absorbée dans son enquête.

De fait, la noblesse de ces deux métiers révèle à l’examen une compétence fort comparable : la maîtrise de l’art des métaux précieux, comme l’investigation des ressorts de la misère de l’âme humaine, exige de celui qui l’exerce d’être orfèvre en la matière, c’est à dire fin limier dans une expertise qui échappe au moins autant à l’homme de la rue qu’au rat de bibliothèque ou bien au coureur de salons. Par ailleurs, personne n’est à même de concevoir à quel point l’outillage des orfèvres eut une terminologie riche et variée, à l’image de celle qui désigna par la suite les qualités nécessaires à la conduite d’une bonne enquête : mettre à nu la vérité, c’est en bref comme ciseler de l’or.

Extraire le mot juste de la vaste palette qu’offre le français de Bossuet implique aussi cette même finesse d’esprit ; conduire des personnages par le labyrinthe d’une intrigue, cette même rigueur d’analyse : pour qualifier le matériau du romancier attentif au phrasé de sa syntaxe comme au toucher de son style, on parle ainsi de «langue d’orfèvre», manière de signifier qu’au fond, ce que les mots forgent dans le Rêve ressemble à s’y méprendre à ce que l’or et l’argent expriment dans le Réel, l’écrivain accordant à des sentiments ou à des idées la même inestimable valeur qu’un orfèvre imprime aux figures de ses bas-reliefs.

D’ailleurs, l’un et l’autre n’exercent-ils pas une profession comparable à celle du plus sourcilleux commissaire du quai des Orfèvres ? Les trois ne forment-elles pas les volets d’un seul triptyque, sur lequel se découvre la même démarche du chercheur, méthodique et curieux ?

Afin de mettre en route cette enquête sur le cœur palpitant de la vieille Europe, il est nécessaire de situer le plus exactement possible son emplacement dans la poitrine même de l’ancien continent ; pour cela, d’exhumer de ses fables l’arôme essentiel des siècles égarés qui le virent frémir de ses tout premiers battements. Nous voici donc projetés en un lieu précis, non loin de Vienne, en un moment spécifique, ce XIIe siècle peuplé d’érudits et de clercs lettrés, Bernard de Clairvaux, Pierre Abélard et tant d’autres en qui Jacques le Goff vit un jour les premiers intellectuels des temps modernes. Un peu partout, le christianisme de rite latin propageait pour ses pauvres et pour son propre confort, ce que la liturgie appela depuis la Paix de Dieu, et d’où sortit le monde cultivé qui gagna peu à peu le continent tout entier, les arts, les techniques et les sciences.

De Nicolas de Verdun nous ne conservons que peu de traces : cette chasse des Rois mages à Cologne, cette autre de Notre-Dame à Tournai, dont nul ne sait laquelle est la plus somptueuse de ses empreintes, et puis les cinquante et un tableaux d’émail et de cuivre doré de Klosterneuburg, annonceurs lumineux des panneaux de clôture du chœur de la cathédrale de Chartres qu’un autre voyant extirperait de la pierre, quelques siècles plus tard. Les plus influentes cités de l’Europe chrétienne, éprises, charmées, se disputèrent longtemps sa paternité, comme si leurs bourgeois affairistes ne comprenaient plus, depuis qu’on avait découvert la rotondité de la Terre, l’impeccable modestie des artistes médiévaux, dont la signature se plaisait à s’éclipser derrière celles de leurs commanditaires, la puissance créative à se fondre dans le parfait ressenti de la Grâce, et dont l’ingéniosité n’avait besoin d’autre reconnaissance que celle de Dieu.

Les trois séries d’icones émaillées de Nicolas de Verdun ont beau s’offrir encore sur l’autel abbatial de Klosterneuburg tels les chiffres d’une légende lumineuse, nous ne saisissons qu’à grand peine l’éclat allégorique de leurs figures et n’entendons qu’à travers le savoir abstrait et le style déliquescent des temps modernes ce qu’elles hésitent à nous murmurer à l’esprit ; les temps « les plus noirs du monde », se plaignit une nuit de 1944 Saint-Exupéry, survolant dans sa précaire carlingue les reliefs inquiétants de Atlantique, tout en regrettant l’authenticité des chants perdus de Solesmes.

Pour Werner, le prieur de l’abbaye, comme pour Nicolas de Verdun, le technicien venu de Lorraine, nul doute pourtant que le cœur même de la vieille Europe, spectaculaire et palpitant, devait s’incarner sur ces volets dans les trois phases de l’Histoire telles que la solennité des panneaux qui entouraient l’ambon avant l’incendie de 1322 les proclamait, devant l’humanité tout entière agenouillée : le temps ante legem, antérieur à Moïse, sub lege, de Moïse jusqu’au Christ, et sub gratia, à partir de l’avènement du Messie. Dans ce bel ordonnancement, nul doute que la place de chaque panneau était significative, telle chaque étape du tracé d’un algorithme, la Crucifixion en son centre marquant pour toujours le génie du Christianisme appelé à structurer le temps des hommes, en tous siècles et en toutes nations. Sans doute leur nouvelle disposition en volets redistribua-t-elle après l’incendie le rythme de la chronologie des épisodes bibliques, mais les moines qui, pour étouffer les flammes, avaient sans lésiner sacrifié moult tonneaux de leur bon vin de Klosterneuburg auraient-ils pu imaginer dans quel oubli de l’Histoire Sainte le continent tout entier allait verser un jour ?

L’autel de Nicolas de Verdun, dans sa disposition actuelle en triptyques. L’agencement des plaques en volets bouleverse l’ordre de la narration des panneaux

Quand leur prieur avait passé commande auprès de Nicolas de Verdun du récit de la Passion du Christ, celle-ci était si communément admise et partagée de tous qu’ils s’étaient contentés, en guise de plan, de lui livrer quelques versets. Ainsi leurs successeurs se contentèrent-ils plus tard de réaménager au mieux l’économie générale du vieil ambon dans la structure en volets, confiants dans le fait que l’Esprit pourrait bien se passer de la Lettre. Là fut leur principale erreur. Et c’est bien dans cette confiance, et c’est bien aussi dans cette erreur qu’il faut chercher le cœur palpitant de la vieille Europe, oui.

Le cœur palpitant de la vieille Europe demeure l’écho lointain de cette Histoire Sainte, jadis si communément partagée par le peuple et ses élites que tous purent la croire établie in saecula saeculorum. Il se manifesta tout d’abord en cette habile soumission et cette foi mêlée de crainte dans le cœur de l’artiste, contraint par les seuls versets de ces moines, qui lui dictaient à la fois les couleurs et les sujets d’une Passion christique déjà mille et mille fois contée et universellement reconnue. Dans cette liberté octroyée, dans cette confiance accordée, dans cette ferveur de leur désir brûlant et de silence et de chants, rythmée par les semaines et les saisons, dans cette érudition partagée, nourrie autant des travaux de la terre que de ceux de l’esprit, il faut entendre ses premiers battements.

Mais comment les comprendre tout entier, ce cœur-là, cette essence-là, nous qui ne survivons qu’en pensant sur une boule ronde dans la finitude de l’espace, quand ces hommes, imbibés de psaumes, de lectures et de chants, ne vivaient qu’en priant dans la finitude du temps, et dans l’attente du Jugement dernier ?

Comment le comprendre, autrement qu’en allant rêver solitairement devant les chiffres des maîtres-orfèvres du Moyen-âge, si lointains et si proches, devant leurs alphabets, leurs algorithmes, jusqu’à nos yeux posés sur eux, infiniment prolongés ?

11:57 | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : christianisme, klosterneuburg, nicolas de verdun, orfèvrerie, littérature, europe |

samedi, 18 février 2012

Radiographie de Saint-Bernard

Le 28 juin dernier, je publiais ce billet sur l’église Saint-Bernard, dont je vois de ma fenêtre la silhouette, sachant dans quel sinsitre état d’abandon elle se trouve. Je le republie aujourd’hui, accompagné d’un article que Louis Jacquemin consacre à l'histoire de celle du Bon Pasteur, qu’on sait également menacée et abandonnée par la municipalité

De quelque point qu’on pose l’œil sur sa hautaine pierre, cette église nous parait spectralement oubliée. A un point tel que je possède certains témoignages d’habitués de la place en contrebas, affirmant ne l’avoir jamais vraiment remarquée : « Ah bon, il y a une église ? ». Magnifique et inachevé, ce mur qu’on voit, prompt à surplomber l’abrupt, donne le ton : devant le monument arc-bouté, la verdure forme rempart, jungle touffue à l’image d’un Eden d’avant la faute, paradou zolien où s’ébattent d’hermaphrodites escargots. Lorsqu’il pleut, les plus intrépides s’aventurent hors du domaine en longues files brillamment baveuses. De bonnes âmes en rejettent quelques-uns dans le repaire, toujours humide et broussailleux. Les autres meurent sous le pas d’inattentifs ou de sadiques.

De ma fenêtre, j’aperçois ce mur qui tient tête à toutes les saisons. L’église n’a été que quelques décennies la paroisse des pauvres canuts. On était en 1852. Las de « descendre à Saint-Polycarpe », sur les bancs des riches marchands, ces derniers avaient obtenu du cardinal de Bonald un lieu de culte pour eux seuls. Le terrain fut offert par la famille Willermoz. L’architecte Tony Desjardins établit les plans ; La façade devait comporter un clocher ainsi qu’un double escalier monumental ; le manque d’argent compromit leur édification.

Quelques trente-cinq ans plus tard, la percée du funiculaire à travers la colline occasionna des affaissements de terrain et des lézardes inquiétantes dans l’édifice. Surgit le vingtième siècle qui, d’une guerre à l’autre, vit le pays s’enfoncer dans la déchristianisation. Les paroissiens devenant de plus en plus clairsemés, le bâtiment menaçant de plus en plus de s’effondrer, on finit par le désacraliser. Certains petits vieux redoutèrent un temps qu’il devint une mosquée pour les maghrébins de la Grande Côte, d’autres une église pour les intégristes. Certains espérèrent que la ville en ferait un lieu culturel. Tout cela demeura lettres mortes. L’insécurité sauva en quelque sorte le bâtiment, qui demeure ainsi.

Devant la porte close de Saint-Bernard, on se croirait perdu en quelque hameau ruiné, comme si, tout autour, la ville ne profilait plus ses bâtis, et que la colline fût partout sauvage. Tel le clocher de la Charité, Saint-Bernard est un des rares lieux éminemment poétiques où se murmure à voix presque authentique le passé de la ville, lieu magnétique en ce sens qu’il fut heureusement retiré aux vivants et demeure clos sur son mystère. Ainsi, lorsque je rejoins le plateau, il m’arrive de passer devant cette porte de bois aussi mystérieuse que fermée. Dans l'aveuglant sépia d’une carte postale d’autrefois, j’imagine la solennité déserte (et sans contredit peuplée de rumeurs) de cette chaire, ces bancs, ces chapelles, ces vitraux, ces statues, abandonnés au rêve d’une fantastique Résurrection, comme dans quelque conte enchanté de Barbey d’Aurevilly. Promeneur pourtant désabusé, je ne parviens pas à passer mon chemin sans emporter quelque grain de sa radiographie au cœur.

Histoire du Bon Pasteur, L. Jacquemin

Cette paroisse a été créée par le cardinal de Bonald en 1855. Elle avait été rendue nécessaire par l’accroissement de la population ouvrière venue habiter sur les pentes de la Croix-Rousse, le quartier de la soierie.

Une église provisoire fut ouverte au culte le 16 mars 1856.Or, ce jour-là, naissait Eugène-Louis-Napoléon, fils d’Eugènie de Montijo et de Napoléon III. L’Empereur décida à cette occasion d’être le parrain de tous les enfants nés le même jour que le petit prince.

L’abbé Callot, premier curé du Bon Pasteur, écrivit alors au souverain pour lui recommander son enfant, l’église née, elle aussi, le 16mars. Napoléon III accepta ce parrainage. Le couple impérial visita le bâtiment provisoire le 10 août 1860.

La première pierre de l’église définitive fut posée le 25 août 1869. L’œuvre à réaliser avait été confiée à Clair Tisseur, architecte plus connu par ses œuvres littéraires publiées sous le pseudonyme de Nizier de Puitspelu. Il construisit une église de style romano-byzantin. On lui imposa un clocher bien peu roman et d’une hauteur exagérée : mais il fallait que la nouvelle église se voit de loin. Par contre, l’escalier monumental prévu devant le portail ne fut jamais réalisé.

Le nouveau sanctuaire fut consacré en 1863 par le Cardinal Caverot.Tony Tollet orna l’intérieur de peintures très académiques et Louis Bégule en dessina les vitraux.

(Louis Jacquemin –Histoire des églises de Lyon, 1983)

13:38 Publié dans Bouffez du Lyon | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : église saint-bernard, croix-rousse, canuts, lyon, christianisme, catholicisme |

lundi, 06 juin 2011

En Saint-Denis, Croix-Rousse

Du dehors, l’édifice paye franchement pas de mine. Le clocher qui ouvre sur la rue : Trois fenêtres, un bossage rustique et un petit dôme à lanterne supportant la croix. La façade : rien que beaucoup d’austérité, que perce un unique vitrail, étroit et rond. Il faut franchir le porche, et s’avancer de quelques pas pour rencontrer quelques primes sensations.

Vers 1910

Les Pères Augustins Réformés (qu’on nommait les petits Pères) qui posèrent là la première pierre de l’édifice en avril 1629 sont défuntés depuis lurette. On pénètre alors la pénombre de leur ancienne église conventuelle. Elle n’avait, comme le clocher, rien de remarquable : c’était une nef rectangulaire, couverte d’un simple lambris, et terminée par un modeste chœur. Deux chapelles latérales, l’une dédiée à la Confrérie de la Bonne Mort, l’autre à Notre Dame des Sept Douleurs lui furent adjointes. Au début, les Pères n’étaient guère plus qu’une douzaine en leurs cellules, au milieu des champs, des saules et des vergers, interdits d’aumône par le Consulat, et contraints de donner aux rares habitants du faubourg les sacrements de Baptême, Eucharistie et Pénitence en cas de nécessité.

Autour de leur enclos s’établirent peu à peu d’autres frustes fermes, puis de rustiques hôtelleries pour voyageurs de passage. En ce dix-septième siècle, les chemins alentours n’étaient pas pavés : il y avait celui qui menait vers Bourg (l’actuelle Grande Rue), celui qui partait pour Neuville et l’autre vers Montluel et la Bresse. D’une croix en pierre rose de Couzon, posée à la fin du quinzième siècle, tout le plateau et les coteaux alentours tenaient leur nom.

La Grande Révolution passant par là, l’église conventuelle échappa de peu à la vente des Biens Nationaux et les Augustins disparurent. Avec la fondation de la commune Cuire Croix-Rousse, elle devint paroissiale en 1791 et fut confiée à ancien Augustin du nom de Charles Plagniard, qui devint curé constitutionnel. La Terreur se propageant, la Croix-Rousse s’était proclamée « commune Chalier » et l’église, devenue « temple décadaire », puis « temple de la raison », connut le culte étrange de « l’Etre Suprême ». A son entour, le quartier changeait et se développait de plus en plus vit avec la venue des ouvriers tisseurs. Le 29 Thermidor an VIII (1- mai 1797), la Croix-Rousse devenait une commune autonome et l’église Saint-Denis la paroisse des canuts.

Dans sa pénombre, se découvre un cénotaphe contenant le cœur d’un ancien curé bien aimé de ses paroissiens, Jean Antoine Artru, défunté le 17 mai 1875. C’est l’un de ses prédécesseurs, Claude François Nicod, qui donna à l’église son volume contemporain. Il avait pris la paroisse en 1830, à l’âge de 42 ans, et mourut en 1853. Sur un portrait, on lui découvre un visage long et bon, à la Lamennais. Toute sa vie, il aima le baron de Richemont, alias le duc de Normandie, qui se prétendait Louis XVII, l’enfant du Temple, et avait pris durant leur révolte le parti des canuts (voir ICI son étrange histoire) contre la Garde nationale et les fabriciens. Pour lui, Nicod écrivit en 1850 un ouvrage, L’Avenir prochain de la France, que le Cardinal de Bonald, archevêque de Lyon, condamna solennellement. C'est, croit-on, ce qui précipita sa fin.

Dès le début de son ministère, le curé Nicod fut soucieux d’obtenir du Conseil Municipal et du Conseil de la Fabrique des fonds pour agrandir l’étroite église des anciens Pères. En supprimant les anciennes chapelles et en aménageant de larges bas cotés, il fit d’abord doubler par l’architecte Antoine Marie Chenavard la nef, puis fit bâtir par Joseph Forest les trois hémicycles du chœur où il disposa les trois autels actuels. Grâce à une souscription, Nicod dota également l’église de ses orgues en 1838. En 1831, bien que légitimiste, cet étonnant curé donna officiellement la sépulture à deux canuts morts pendant les émeutes et cautionna en 1833 un service funèbre à la mémoire des insurgés tués sur les barricades.

C’est un autre curé, Zacharie Paret, qui paracheva son oeuvre en 1876, en confiant au peintre lyonnais Auguste Perrodin la réalisation des trois fresques des voûtes. La vieille église se transformait soudain en une vénérable micro basilique. Ce même Paret, en 1891, redonna vie au culte de Notre-Dame des Sept Douleurs en ouvrant une chapelle qui demeure toujours.

Vous voilà donc dans cette église aujourd’hui. Sur la cuve à cinq pans de la chaire en noyer massif qui sortit au dix-septième siècle des mains d’un sculpteur inconnu, vous reconnaissez des épisodes des Ecritures : La remise des Tables de la Loi sur le mont Sinaï, Jésus marchant sur les eaux, au puits de la Samaritaine, chassant les vendeurs du temple, Saint-Michel terrassant Lucifer. Un peu plus loin, vous voici face à la bannière de la Corporation des Tisseurs de Lyon. Puis à deux reliquaires ; le plus vieux, à deux étages, date probablement des vieux Pères fondateurs. Sur l’autre, est posée une tête de Saint-Denis. Derrière sa façade modeste, Saint-Denis recèle ainsi des trésors d’histoire et de mémoire, au même titre que les grandes églises du centre-ville bien plus visitées, Saint-Nizier, Saint-Bonaventure, Ainay ou la primatiale Saint-Jean. Elle reste le plus souvent ouverte et vaut le détour.

11:08 Publié dans Bouffez du Lyon, Là où la paix réside | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : saint-denis, croix-rousse, nicod, religion, christianisme, lyon, augustins réformés, rue hénon |

lundi, 25 avril 2011

El Azariyeh

Lazare s’est-il longtemps demandé ce que signifierait pour de bon sa mise au tombeau ? Métaphore extrême de chacun d’entre nous condamné à vieillir, à laisser là chaque jour un peu plus de soi, bouts d’ongles, cheveux gris, morceaux de sa peau, et ceux qui l’aiment éloignés de lui, chaque souvenir, et ceux qu’il aime, impuissants à le sauver, ferveur en allée. Ailleurs, et comme partout autour sur la planète, la Résurrection est devenue un commerce qui fait vivre en toutes langues et parler tant de monde.

Mais là, en cette terre aride, elle reste malgré la division seul signe tangible, «Béthanie sera toujours Béthanie, murmura un jour Maria Valtorta, tant que la Haine ne fouillera pas en ce foyer d'amour, croyant en disperser les flammes, et au contraire elle les répandra sur le monde pour l'allumer tout entier. » Le sépulcre de Lazare dans la contrée d’El Azariyeh : C’est le nom que les musulmans ont donné au lieu. D’autres orthographes existent bien, El Aziriyeh, el-Azariyah, dont l’étymon premier, comme la vieille église a survécu : El Azariyeh, c’est bien Lazarion, le village de Lazare. « De personne d’autre, je n’ai accepté autant, que de mes amis de Béthanie » aurait dit le Christ.

Mais là, en cette terre aride, elle reste malgré la division seul signe tangible, «Béthanie sera toujours Béthanie, murmura un jour Maria Valtorta, tant que la Haine ne fouillera pas en ce foyer d'amour, croyant en disperser les flammes, et au contraire elle les répandra sur le monde pour l'allumer tout entier. » Le sépulcre de Lazare dans la contrée d’El Azariyeh : C’est le nom que les musulmans ont donné au lieu. D’autres orthographes existent bien, El Aziriyeh, el-Azariyah, dont l’étymon premier, comme la vieille église a survécu : El Azariyeh, c’est bien Lazarion, le village de Lazare. « De personne d’autre, je n’ai accepté autant, que de mes amis de Béthanie » aurait dit le Christ.

Ce lieu ne garde en moi qu’une table, dont le sable blanc a recouvert la pierre. Table devenue page, page devenue sage, message auquel je me suis confié et qu’un doigt découvre à chaque fois que se dérobe le sol. Devant cette poussière qui rendit aussi vain qu’éclatant tout autre savoir, les docteurs de la foi comme ceux de la non-foi demeurent inopérants. Le silence est d’or. Et nulle part la Résurrection ne vibre d’une présence aussi compacte, que rejoint le pèlerin astral, défait de la Douleur d'exister.

11:18 Publié dans Des poèmes, Là où la paix réside | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : el azariyeh, béthanie, pâques, résurrection, lazare, christianisme, religion |

lundi, 29 novembre 2010

Joinville et la frêle mémoire de Saint-Louis

Je me demande quel effet cela fait d’être sacré roi à douze ans, comme le fut Louis IX, en cathédrale de Reims, le 29 novembre 1226. Sans doute ne pouvons-nous qu’imaginer la chose, et encore à grand peine. Pour ne pas dire pas du tout.

Que pouvait-il bien se passer dans la tête d’un gamin de 12 ans, dans la France féodale de l’époque, en train de devenir un roi chrétien ?

Jacques le Goff date la naissance du purgatoire du règne de son grand-père, Philippe Auguste (1). Il explique que le XIIIème siècle fut celui de l’organisation, du calcul et de la cartographie, le temps où « les marchands et les fonctionnaires établirent les premiers budgets », où apparurent les premiers registres et se développa, en parallèle des comptes, une géographie de l’au-delà :

« La cartographie terrestre, réduite alors à des sortes d’idéogrammes topographiques, s’essaie au réalisme de la représentation topographique. La cartographie de l’au-delà complète cet effort d’exploration de l’espace, tout chargé de symbolisme qu’il soit encore ».

Joseph Lamberton, Louis IX, départ pour la 7ème croisade

Eglise Saint-Louis à Saint-Etienne

07:52 Publié dans Des nuits et des jours... | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature, christianisme, joinville, saint-louis, vie de saint louis |