jeudi, 18 février 2010

Un billet pour les bretons

«C’est là la meilleure école où doivent aller les jeunes gens. Là est le défi de la mer à l’homme, la lutte où les forts deviendront très forts ». En diagonale de la vignette, le bras aux veines saillantes de ce pêcheur faisant corps avec sa corde ne démentira pas la phrase de Michelet, que je suis allé pécher dans La Mer. Ce billet de 20 francs fut la plus importante des trois coupures populaires éditées sous l’Occupation, après le 5 francs Berger et le 10 francs Mineur. Son premier alphabet est sorti des presses le 12 février 1942. Lucien Jonas cette fois-ci transporte son pinceau à Concarneau, dont on distingue au loin le beffroi, à l’entrée de la Ville-Close. Il met à l’honneur le monde de la pêche avec cet anonyme en suroît rouge et au regard bleu. Le cartouche est fait d’un agencement subtil de cordages et de filets dans lesquels s’emmêlent, dans les deux coins du bas, un poisson aux allures de corne d’abondance. En son verso, le billet célèbre le pays bigouden avec ce groupe de bretonnes traditionnelles, une église basse et son calvaire inspirés de ceux, battus par les vents là où finissent les terres, de Tronoën à la pointe de Penmarc’h.

Un fin connaisseur de la Bretagne écrit ceci dans son recueil de souvenirs : « Quand on visite à pied le pays, une chose frappe au premier coup d’œil. Les églises paroissiales, où se fait le culte du dimanche, ne diffèrent pas essentiellement des celles des autres pays. Que si l’on parcourt la campagne, au contraire, on rencontre souvent dans une seule paroisse jusqu’à dix et quinze chapelles, petites maisonnettes n’ayant le plus souvent qu’une porte et une fenêtre, et dédiées à un saint dont on n’a jamais entendu parler dans le reste de la chrétienté. » La symbolique de ces paniers d'osier emplis de couleurs qu’on voit au premier plan va de pair, bien sûr, avec celle du calvaire, celle des poissons, et celle de ces visages aux joues rondes et joyeuses, aux lèvres rouges comme ces pommes, ces tomates et ces potirons sur lesquels des mains aux doigts gourmands et fins se replient : il s’agit de rappeler au pays sa foi millénaire, alors qu’il traverse une épreuve à laquelle ne se peut comparer que celle qu'il subit du temps de Jeanne d’Arc : « Il me semble souvent que j’ai au fond du cœur une ville d’Is qui sonne encore des cloches obstinées à convoquer aux offices sacrés des fidèles qui n’entendent plus » notait, toujours au début de ses Souvenirs d’enfance et de jeunesse, et alors qu’il confessait hardiment ses premiers pas hors de Saint-Sulpice et de la foi de ses aïeux, un certain penseur athée, scientiste et rationaliste, qui ne pouvait s’empêcher, malgré tout, de demeurer breton.

11:47 Publié dans Les Anciens Francs | Lien permanent | Commentaires (18) | Tags : beffroi de concarneau, bretagne, billets français, lucien jonas, littérature |

mercredi, 17 février 2010

Le problème Jean-Jacques Rousseau

On aime ou l’on n’aime pas Rousseau, c’est une affaire entendue. Depuis quelques années, depuis que les grandes voix qui parlèrent de lui se sont tues, il semble que ses ennemis jubilent derrière l’épaisse grimace de leur sourire voltairien : de fait, après Le Contrat social et la Nouvelle Héloïse, Les Confessions paraissent à leur tour de moins en moins lues, étudiées avec enthousiasme en tout cas. Et tous les débats que Jean-Jacques suscita dans les années soixante-dix, et qui bien souvent aboutirent à des lectures à total contre-sens, paraissent à l’heure de la pensée globale d’une telle obsolescence à bon nombre d’esprits des plus spécieux en vérité, que c’en est pitié.

« Ce qui se découvre à nos yeux n’est pas une doctrine achevée ou bien arrêtée, il s’agit au contraire d’un mouvement de la pensée qui constamment se relance », disait Ernst Cassirer en 1932 (1). Et de fait, en affirmant que la pensée de Rousseau ne s’inscrivait jamais dans un système organique clôt, mais saisissait les grands principes de la civilisation dans leur mouvement même, Cassirer parvint fort intelligemment à restituer la vitalité de Jean-Jacques à ceux de sa génération. Starobinski (2) saisit la balle au bond, puis, avec ce souci d’analyse qui jamais ne se départit d’élégance,  expliqua en quoi, pour l’auteur des Confessions, la transparence était un mythe d'autant plus nécessaire que l'obstacle était de taille, et que pour celui de l'Emile, l'innocence en était un tout autant, le seul qu'un bon pédagogue pouvait vraiment opposer à l'idée démente qu'on se faisait alors de l'enfance. Ce point là est capital pour qui doit réfuter les penseurs postmodernes de l’innocence naturelle de l’enfant qu’un pédagogisme aussi théorique que benêt a fait croître comme chiendent dans les milieux les plus influents des sciences de l’éducation au nom d'un rousseauisme non seulement mal compris, mais surtout profondément malhonnête.

expliqua en quoi, pour l’auteur des Confessions, la transparence était un mythe d'autant plus nécessaire que l'obstacle était de taille, et que pour celui de l'Emile, l'innocence en était un tout autant, le seul qu'un bon pédagogue pouvait vraiment opposer à l'idée démente qu'on se faisait alors de l'enfance. Ce point là est capital pour qui doit réfuter les penseurs postmodernes de l’innocence naturelle de l’enfant qu’un pédagogisme aussi théorique que benêt a fait croître comme chiendent dans les milieux les plus influents des sciences de l’éducation au nom d'un rousseauisme non seulement mal compris, mais surtout profondément malhonnête.

L’innocence, un mythe, donc. Comme la transparence. Soit. Mais pas l’univers moral qui les revendique à chaque épreuve de son existence. C’est ce qui énerva tant la secte des Encyclopédistes et leur souci aussi constant que pragmatique d’œuvrer pour leur foutue Civilisation. Rousseau n’œuvrait, lui, que pour l’espace qu’on serait encore capable de réserver à l’homme dans cette civilisation en pré-révolution. Et cet homme, comme il le dit si bien, ce sera moi : entendez par là, moi-même en compagnie de chacun de mes lecteurs. Nous touchons là au cœur de ce qui rendra Rousseau aimable pour toujours, quels que soient par ailleurs les reproches qu’on peut adresser à sa pensée, dès qu’on la fige en un coin de notre mauvaise foi : c’est lui qui, dans La Nouvelle Héloïse, donna corps comme jamais, donna chair et pour tout dire incarnation à la société des Belles Ames. Un mythe encore, s’exclameront les voltairiens, qui ne croient qu’aux bienfaits du Parlement, à la beauté de la machine à vapeur et à la ferveur des lois du marché. Lorsque Saint-Preux dépeint à milord Edouard (3) les vertus de la société de Clarens, c’est un coup de poing dans le ventre que Jean-Jacques leur retourne, tant la paix sociale et l’économie domestique proposées y paraissent à mille lieux d’un projet politique défini. Si demeure chez Jean-Jacques une conscience aigue, jamais prise en défaut, et toujours soucieuse d'elle-même, c’est celle que l’homme civilisé n’est jamais acquis, utopie dans laquelle vivent ceux qui vont partout déclarant que, par le prodige de la Raison, ce vieux sauvage le serait pour jamais devenu. Voilà pourquoi on ne peut si facilement décider de le séparer de sa nature. Ni si facilement croire réglé Das Problem Jean Jacques Rousseau. Une belle âme n’est point un don du ciel, c’est le lent produit d’’une longue dialectique qui engagea l’espèce entière avant d’engager chacun d’entre nous, à un moment particulier du développement toujours imprévisible de cette espèce, et toujours imprévisible, de chacun de ses membres.

Il semble que ce soit cet aspect-là de Rousseau qui le rende aussi dérangeant auprès des responsables politiques actuels de tous bords, si ingénument convaincus d’agir en bons humanistes en retirant du champ commun tout ce qui, de près ou de loin, peut susciter en nous le sentiment d’une appartenance à l’humanité : pas seulement ce vaste marché contemporain de vivants interchangeables qu’ils font des peuples peu à peu, mais cet ensemble immuable et vaste qui comprend les vivants et les morts, et dont Jean-Jacques & nous, au plus haut titre bien sûr, faisons partie.

(1) Ernst Cassirer , « Le problème Jean-Jacques Rousseau », 1932

(2) Jean Starobinski , « La transparence et l’obstacle », 1976

(3) La Nouvelle Héloise, IV, lettre 10 et V, lettres 1 à 7

09:34 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : jean-jacques rousseau, littérature, ernst cassirer, jean starobinsky |

mardi, 16 février 2010

Gueule Noire

Boulets de charbon : Je me souviens que l’expression m’a toujours fasciné lorsqu’enfant, je voyais débarquer cet homme sombre qui, dans un déluge de poussière et un vacarme épouvantable, renversait les uns après les autres ses sacs en toile de jute dans le charbonnier jusqu’à l’emplir totalement de leurs pierres noires et polies. Gueule noire était, certes, le bougnat. Mais une gueule noire de l’aval. En amont, il en était une autre, souterraine, plus affreuse encore selon la légende. Un piocheur de l’abime, disait-on, et pour cette vraie gueule noire, le bourgeois Zola avait été jusqu’à écrire un roman, le roman, disait-on, de la guerre sociale.

Boulets de charbon : je n’avais entendu parler que de ceux des forçats, ceux-là, qui venaient du Nord, étaient pour moi parfaitement étrangers. Plus même. Avec leurs pioches, ils descendaient non seulement dans le fond des sols, mais aussi dans le fond des siècles pour en extraire leur diamant noir.

Gueule noire : voici donc le tirage de ce billet, le seul billet authentiquement du Nord que, dans une France occupée par la botte nazie, on commence à imprimer le 11 septembre 1941. Le peintre Lucien Jonas, qui avait longtemps vécu parmi les mineurs de Lens et les soldats de la guerre de 14-18 rendait hommage à l’un des leurs. La teinte générale du billet est bleu ardoise. Comme le berger des Pyrénées tenait ferme son bâton, celui-ci ne lâche pas le manche de son piolet, de ces mêmes mains noueuses qui ne lâcheront pas non plus le morceau : ils sont, dit le dessin, du même peuple. Oserait-on dire, encore, de celui de Michelet ? Le bonhomme, son casque et son piolet, valaient alors 10 francs.

Au verso, cette jeune paysanne de Lorraine. Elle brandit, elle, son piochon, tandis qu’un enfant blond tente de délacer son corsage. Toujours ce sol qu’il faut gratter, cette terre, pour extraire de son ventre un quelconque avenir. Mais là, le ton est plus vert. Dira-t-on plus féminin ? Comme lui son casque, elle son fichu. Le filigrane rappelle la célèbre tête sculptée du musée d’Orléans.

Le billet du Mineur a circulé jusqu’en juin 1949. Il fallut attendre Voltaire et les nouveaux francs dévalués pour retrouver cette valeur faciale, en 1963, et en nouveaux francs. Le mineur n’avait plus que quelques décennies à vivre pour être à son tour, après le tisseur et comme le paysan, peu à peu démonétisé. En septembre 2009, la commission régionale du Patrimoine et des Sites classait ses fosses, au titre de monument historique.

Reste ce billet, comme ses deux contemporains, le cinq francs Berger et le vingt francs Pécheur, et après le cent francs forgeron de Luc Olivier Merson, le cinq francs Docker et le vingt francs Faucheur de 1914, l’un des rares à vraiment célébrer, si cela peut avoir du sens sur du papier monnaie de la Banque de France, le monde du travail à travers la figure du travailleur.

18:34 Publié dans Les Anciens Francs | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : billets français, lucien jonas, littérature, germinal, société |

lundi, 15 février 2010

Les sculpteurs de Fourvière

Tout le monde connait, ne serait-ce que de nom, la basilique de Fourvière. Elle a rencontré, depuis le début, des ardents défenseurs (palais de Marie, citadelle mystique) ainsi que des détracteurs passionnés (éléphant renversé). Huysmans la trouvait « asiatique et barbare »... Léon Bloy ne l'aimait pas. Et le maire franc-maçon Victor Augagneur engagea en 1903 une procédure municipale pour la faire fermer.

Depuis longtemps, Pierre Marie Bossan (1814-1888), son architecte principal, nourrissait le projet d’édifier sur « la colline qui prie » un nouveau sanctuaire. En 1856, déjà, il en présentait le projet à son ami Joannes Blanchon (1819-1897), secrétaire de la toute jeune commission de Fourvière. La défaite de 1870 et la menace prussienne favorisèrent finalement le vœu du cardinal Ginouilhiac dont la future église sortit, si l’on peut dire, justifiée, malgré les innombrables incertitudes financières et techniques qui pesaient sur le projet. Louis Sainte-Marie Perrin (1835-1917) fut alors choisi par la commission de Fourvière pour diriger le gigantesque chantier que Bossan, son asthmatique architecte en chef désor mais contraint de vivre à La Ciotat, avait laissé sur place. Le chantier s’étira sur une trentaine d’années. Si l’on peut considérer que le bâtiment vit finalement le jour, contrairement par exemple au Sacré Cœur de la rue Baraban qui, selon la volonté de son architecte, devait rivaliser avec Montmartre (1), le monument lui, a de grandes chances de rester à jamais inachevé : si on l’observe de près, en effet, à de nombreux endroits, seuls des blocs de pierre non ciselée, desquels il était prévu de faire jaillir motifs ou personnages s’imposent à la vue : bon nombre de

mais contraint de vivre à La Ciotat, avait laissé sur place. Le chantier s’étira sur une trentaine d’années. Si l’on peut considérer que le bâtiment vit finalement le jour, contrairement par exemple au Sacré Cœur de la rue Baraban qui, selon la volonté de son architecte, devait rivaliser avec Montmartre (1), le monument lui, a de grandes chances de rester à jamais inachevé : si on l’observe de près, en effet, à de nombreux endroits, seuls des blocs de pierre non ciselée, desquels il était prévu de faire jaillir motifs ou personnages s’imposent à la vue : bon nombre de sculptures sont demeurées inachevées. Certains jugent le contraste entre la décoration trop symbolique des œuvres achevées et la rudesse massive de ces blocs en devenir saisissant. D’autres disent qu’après tout, c’est aussi bien que le cubisme ait à sa façon laissé son empreinte su

sculptures sont demeurées inachevées. Certains jugent le contraste entre la décoration trop symbolique des œuvres achevées et la rudesse massive de ces blocs en devenir saisissant. D’autres disent qu’après tout, c’est aussi bien que le cubisme ait à sa façon laissé son empreinte su r les parois de la basilique. Gros plan par là sur un ange, par ici sur un pélican…

r les parois de la basilique. Gros plan par là sur un ange, par ici sur un pélican…

Paul Emile Millefaut (1848-1907), spécialiste de la statuaire religieuse, fut l’auteur de la plupart des principaux anges arrivés à terme, des huit cariatides monumentales de la façade principale, ainsi que de la statue de Saint-Michel écrasant le Mal, symbole de la France légitimiste dont la lance, du haut de l’abside, fait face au Levant. On doit à Charles Dufraine (1827-1900) « le Lion de Juda » ainsi que la frise du fronton. Entre 1914 et 1920, Jean Baptiste Larrivé (1875-1928), prix de Rome en 1904, sculpte sur la tour Nord Ouest le groupe « de la Force ». Il réalise également les groupes « Samson et le lion » et « Jacob et l’Ange », ainsi que trois anges isolés, dont « l’ange du silence », achevé par Louis Bertola (1891-1973) Joseph Belloni (1898-1964), installé quasiment à demeure dans l’atelier de l’esplanade, parachève à son tour plusieurs décors, au-dessus de la porte principale et sur les murs latéraux de l’édifice. C’est notamment lui qui sculpte la frise de la Sainteté Lyonnaise sous le porche, où se découvrent entre autres Antoine Chevrier, Jean Marie Vianney, Pauline Jaricot et Frédéric Ozanam.

(1) Un terrain de 15.000 m2 fut acheté à la fin de la première guerre mondiale, huit jours après l’armistice pour le « Sacré Cœur » lyonnais. Sur la plaine, il était question que l’église mesurât 94 mètres de long, qu’elle fût aussi vaste que Fourvière qui surplombe la colline et ornée de deux clochers et d’un dôme à l’égal de son homologue parisien. Faute d’argent, on ne construisit du bâtiment prévu que l’abside et le transept, lesquels devinrent à eux seuls le corps de la modeste église du Sacré Cœur rue Baraban. La municipalité racheta le terrain qui demeura longtemps un simple terrain vague avant de se transformer en modeste jardin public, au pied la haute muraille nue qui mettait fin au projet initial des Veuves de la guerre de Quatorze...

17:47 Publié dans Bouffez du Lyon | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre marie bossan, jean larrivé, joseph belloni, fourvière, lyon, sculptures |

samedi, 13 février 2010

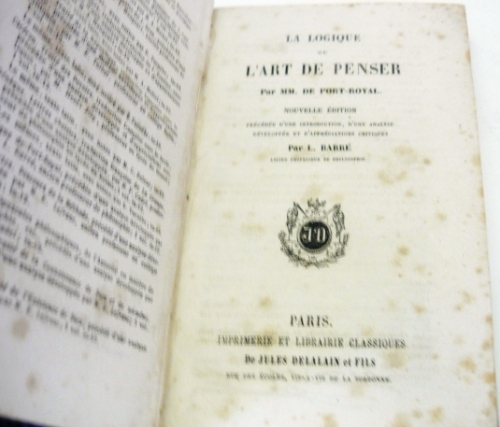

La Logique, royalement

Un drôle de hasard m’avait conduit chez ce bouquiniste ; je cherchais un ouvrage d’Adorno, et je tombe sur La logique de Port Royal. Et ce fut un raccourci saisissant : de la culture de masse et de sa critique, si l’on peut dire, à la culture du solitaire et de sa raison. Et je vis en un éclair la façon dont nous étions passés d’une société où la culture permettait avant tout aux individus de cultiver leur solitude – dans le silence de leurs lectures ou dans celui de leur écriture (ah, la haute image de Racine coiffant tous ces rayonnages, tandis que d’un pas feutré sur le parquet grinçant, d’autres clients vaquaient autour de moi !) - à un monde où la culture, sous la garde de ses sbires diplômés - ne sert plus qu’à socialiser des individus, lesquels n’ont plus (semble-t-il) le moindre goût pour la solitude.

Et je demeurais accroupi, à feuilleter cette édition ancienne de la Logique de ces Messieurs, comme il se disait à l’époque, à badiner avec moi-même devant la construction juste ou fausse de leurs syllogismes d’un autre siècle. J’en oubliai Adorno –ma foi, tant pis ! Le brave et bon Adorno, qui condamna l’Aufklärung pour avoir cru en la valeur émancipatrice de la Raison, sans avoir saisi quel instrument de domination redoutable cette dernière était par ailleurs, dès lors qu'il s'agissait d'asservir, d'aliéner (d'acculturer, somme toute) les populations.

Dehors, le soir tombait. Une odeur de barbe à papa, aussi séduisante par sa vivacité que répugnante par son uniformité, me tarauda sans ménagement la narine. Impossible de le dire (ni comment, ni pourquoi) : en contemplant les vitrines, les passants, leurs habits, leurs regards, il me sembla (une fois de plus) que nous étions jusqu’à la mort victimes de cette culture de la résignation à laquelle je ne peux me résoudre, bien que je sois immergé dedans, et nourri d’elle. Je pressai le pas pour rentrer chez moi.

Rien de tel, alors, que d’exercer son esprit à un vieux syllogisme de nos parfaits logiciens pour s’en extraire, ou s’en donner l’effet, quelques instants.

18:55 Publié dans Là où la paix réside | Lien permanent | Commentaires (12) | Tags : adorno, logique de port-royal, littérature, société |

vendredi, 12 février 2010

La haine de la littérature

« La haine de la littérature est la chose la mieux partagée au monde » (Flaubert)

Cette phrase est d’une lucidité fascinante, terrible, presque d'acier. S’y lit d’abord une exigence absolue, celle qui anima le styliste hors pair que fut l’écrivain Flaubert dans l’arrachement douloureux et besogneux de son écriture devenue, à force de pratique, force consciente d’elle-même. Et c’est vrai que la haine de l’exigence (je ne parle même plus de l’exigence littéraire) dans une société qui a fait de l’égalitarisme condescendant et démagogique son credo de base et sa seule façon d’éviter la guerre civile, est une des choses le plus communément admise. Jamais la haine de l’exigence ne fut chose aussi partagée que dans la société du tout se vaut mise en place depuis quelques quarante ou cinquante ans.

Ainsi, éditeurs, professeurs de français, animateurs d’ateliers d’écritures, ministres de l’éducation nationale, animateurs de centre social, libraires, académiciens, publicistes, auteurs de bande dessinées, footballeurs, cadres supérieurs, techniciens en informatique ou en sciences de l’éducation, pharmaciens, présidents de la République, critiques littéraires, psychiatres, linguistes, sociologues, journalistes, épiciers, chanteurs de variétés et parents d’élèves - et surtout écrivains ou écrivaines- sont-ils tous, à des degrés divers et pour des raisons diverses, ennemis de l’excellence, et particulièrement de l’excellence littéraire. Parce qu'ils sont amis, et amis souvent fort intimes, de l'imposture littéraire.

Il n’y a que le solitaire, qui se recrute occasionnellement chez l’une ou l’autre des espèces citées plus haut, il ne reste que le solitaire ou la solitaire pour être capable de ne pas rejoindre la cohorte de ceux qu’anime cette haine, parce qu'au sens propre, la littérature l'a aidé d'abord à survivre, et puis peut-être à vivre. Un solitaire aimant des Lettres, vous en trouverez également chez un éditeur, bien sûr, un professeur de français, un animateur d’atelier d’écriture, un ministre d’éducation nationale … Eventuellement (mais de moins en moins) chez un auteur ou une auteure de renom.(1) N’importe lequel d’entre nous peut le devenir, ce solitaire-là avant de retourner à ses occupations mondaines. Occupations mondaines qui feront de lui à nouveau, et peut-être surtout s’il travaille dans le secteur littéraire, le pire ennemi de la littérature. C'est qu'il faut bien, comme le disait le bon Zola, gagner sa vie.

Se lit donc dans la phrase de Flaubert, outre cette lucidité terrible, une conscience à la fois grandiose et désabusée du cœur humain.

Et c'est pourquoi me semble-t-il, cette phrase demeure quelles que soient nos indignations respectives et nos « efforts » pour « lutter contre » la réalité qu’elle pointe du doigt tragiquement vraie. Je vais proférer un lieu commun : L’homme a besoin de reconnaissance. Or, pour aimer la littérature, il a besoin d’être reconnaissant à son égard. Combien d’entre nous le sommes-nous réellement ?

20:40 Publié dans Aventures post-mortem de la langue française | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : flaubert, littératre, actualité, société, édition |

jeudi, 11 février 2010

Un vers à la craie

J’avais pris la résolution d’être poète.

Poète à la craie, il va sans dire,

Poète des rues, si vous préférez.

Un matin d’avril – avril est un mois parfait pour ça-

Je séchais donc les laids cours

Et sur le trottoir de Bellecour

J’écrivis d’un trait :

« Combien m’achetez-vous ce bel alexandrin ? »

Rien.

Rien, forcément, quand j’y songe à nouveau

Et pourtant, sincèrement,

Je forçais le destin.

Mais le destin a parfois le corps sec.

Ce n’est qu’à la fin du jour

-Une journée, qu’on trouvait ça long à l’époque, n’est-ce pas ?-

Qu’une femme – et je revois encore son sourire,

Son galurin, son nez de clown,

Son imper vert -

S’arrêta devant mon unique vers, lequel n’avait pas d’autre tour

Dans son sac ni de trou dans sa

Culotte, étant pair, et,

Après l’avoir vraiment balayé du regard

Ne laissa rien qu’une enveloppe

Que j’ouvris, peu après son départ.

C’était un mois d’avril de l’an septante-trois

Comme quelques-uns diraient encor par ici

Si l'on était encore en ces temps-là :

« J’espère que tu ne triches pas.

Que tu n’es pas un imposteur ».

Et dans l’enveloppe, CECI.

07:57 Publié dans Des poèmes | Lien permanent | Commentaires (12) | Tags : corneille, littérature, place bellecour, poésie |

mercredi, 10 février 2010

L'Oeil du berger

La circulation de monnaie divisionnaire était constituée, avant guerre, de pièces de nickel de 5 francs et de pièces d’argent de 10 et de 20 francs. Parmi les billets, la plus petite valeur faciale était un billet de 5 francs qui datait de 1917. A la suite de la mobilisation, la Banque dut faire face à la demande croissante du public, puis à la nécessité de retirer le plus rapidement possible les marks d’occupation. Elle créa alors plusieurs billets de format très réduit, dont le plus petit de son histoire : un billet de 5 francs que Clément Serveau réalisa à Villeneuve-sur-Lot. Il était illustré du portrait d’un berger pyrénéen dans un décor de montagne. En filigrane, le profil de Bernard Palissy.

Curieux choix : celui d’une sorte de consolation, coulant comme l'eau vive, de toute évidence. Comme s’il fallait, après le feu de la débâcle, offrir aux Français d’alors l’image d’une mélancolie révolue et localisée à l’extrême, une image faite de rondeurs dans laquelle le passé du pays affleurerait et insérerait, dans leurs poches et dans leur imaginaire, une teinte susceptible d’amortir la douleur : ce bleu et ce vert venus des champs et pesant d’une égale lumière, d’un même poids, celui des racines. Le bâton semble un appui sûr au berger qui a posé dessus ses doigts noueux. Du Séguéla et de la force tranquille, déjà. Du Mitterrand avant l’heure. L’efficacité du rustique et la promesse des bas de laines : voyez comme est dodu le ventre bleu de ce faible chiffre, le plus humble de la gamme, malgré tout majestueux. Suivez le berger.

Pour comprendre la poésie toute particulière de ce billet-ci, il faut le retourner et observer à son verso avec quelle sureté le volume de chaque fleur fut tracé, le relief de chaque pétale profilé. Avec quelle minutie le pinceau a déposé la teinte. Et dans quel but ? Et pour quel acte déjouer ? Quel profanateur évincer ? Dans ce décor floral et mièvre, une Agenaise coiffée de sa coiffe traditionnelle, les épaules recouvertes d’un châle mordoré, veille. Veille également. Très peu de lettres, mais quelles ! La Banque de France s’y affirme seule propriétaire des lieux : ce visage luisant ni vraiment beau, ni vraiment laid, dont on ne sait trop s’il est celui de l’homme ou de la femme, ne serait-il pas en vrai son allégorie la plus provinciale ?

L’œil qui chercherait à échapper aux senteurs confinées dans ce rectangle-là ne trouve là, pour tout songe, qu’un autre rectangle bleu, celui où la loi se rappelle.

L'oeil du Berger ...

06:16 Publié dans Les Anciens Francs | Lien permanent | Commentaires (13) | Tags : billets français, clément serveau, villeneuve-sur-lot |

mardi, 09 février 2010

Les bibliothèques ivres

Il y a des bibliothèques ivres. Comme les hommes, qui ne marchent plus droit. Leurs rayons

Craquent, peu à peu. Ce qu’elles doivent soutenir, elles le laissent aller. Ce qu’elles doivent

Contenir, elles le laissent couler. Elles oublient, à leur façon.

Des livres droits, obliques, et puis couchés.

On ne sait du rayon, ou de la haute pile, qui se souvient de l’autre.

Compagnons.

Tout livre vient d’un temps multiple.

Or, sur les rayons des bibliothèques ivres,

De l’écrit cette dimension s’étend, vertigineuse.

Une paroi, sans hauteur ni fond.

Le désordre des bibliothèques ivres, tel le pas des poivrots :

Assurément, il conduit quelque part son chaland

Et reflète autre chose que sa destination :

Les bibliothèques ivres sont de sacrées contorsionnistes.

Cahiers, carnets, feuillets épars, statuettes :

Tout loge dans le ventre immobile des bibliothèques ivres,

Et même des flacons, et même des miroirs :

La plus humble facture y parait devenir

Indicateur des marées.

06:19 Publié dans Des poèmes | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : littérature |